آشور الأخمينية

كانت آثورا[1] (بالفارسية القديمة: آشورا)، والتي تُعرف تاريخياً باسم بلاد آشور، منطقة جغرافية داخل الإمبراطورية الأخمينية في بلاد ما بين النهرين العليا للفترة من 539 إلى 330 قبل الميلاد كدولة محمية عسكرية. على الرغم من اعتبارها في بعض الأحيان بمثابة مقاطعة تدار بواسطة مزربان[2][3]، وردت ذكر المقاطعة بمسى (dahyu) ربما ضاحية، في النقوش الملكية الأخمينية، وهو مفهوم يُفسر عمومًا على أنه إما جماعة بشرية أو منطقة وشعبها بدون جهاز إداري.[4][5][6]

| 𐎠𐎰𐎢𐎼𐎠آشورا | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| آثورا | ||||||

| آشور الأخمينية | ||||||

| بلاد آشور | ||||||

| مقاطعة أخمينية | ||||||

| ||||||

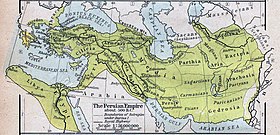

آشور ضمن الدولة الأخمينية سنة 500 ق.م. | ||||||

| نظام الحكم | غير محدّد | |||||

| اللغة الرسمية | الآرامية | |||||

| لغات مشتركة | الأكدية | |||||

| الديانة | ديانة مابين النهرين | |||||

| المجموعات العرقية | آشوريين | |||||

| ساتراب | ||||||

| التاريخ | ||||||

| ||||||

| تعديل مصدري - تعديل | ||||||

شملت مقاطعة آشور الأخمينية معظم أراضي الإمبراطورية الآشورية الحديثة وتمتد هذه الأراضي الآن في شمال العراق، والفرات الأوسط، وشمال شرق سوريا (إبير-ناري) وجزء من جنوب شرق الأناضول (تركيا)". بينما انفصلت عنها مصر وشبه جزيرة سيناء.[7][8] انهارت الإمبراطورية الآشورية الحديثة بعد فترة من الحروب الأهلية العنيفة، أعقبها غزو تحالف لبعض الشعوب التي كانت في السابق خاضعة تحت سيطرتها، إذ ضم التحالف الشعوب الإيرانية (الميديين والفرس والسكيثيين)، والبابليين والسيميريين في أواخر القرن السابع قبل الميلاد، بلغت ذروتها في معركة نينوى (612 ق.م)، وسقطت آشور بالكامل بحلول سنة 609 قبل الميلاد.

بين 609 و559 قبل الميلاد، تم تقسيم الأراضي الآشورية السابقة بين الإمبراطورية الميدية إلى الشرق والإمبراطورية البابلية الحديثة من الغرب. ثم ضُمت إلى الإمبراطورية الأخمينية في عام 539 قبل الميلاد.

ورغم التمردات القليلة، كانت بلاد آشور جزءاً مهماً من الإمبراطورية الأخمينية وسُمح لسكانها بأن يحكموا أنفسهم طوال حكم الأخمينيين وكانت اللغة الآرامية تستخدم دبلوماسيًا عند الأخمينيين. وشكل كل من الجنود الآشوريون (إلى جانب الليديين) بسبب مهاراتهم القتالية المشاة الثقيلة الرئيسية للجيش الأخميني.[9]

نظرًا للتدمير الكبير لآشور أثناء سقوط إمبراطوريتها، وصف بعض العلماء الأوائل المنطقة بأنها «أرض قاحلة غير مأهولة». غير أن علماء آشوريات آخرين، مثل جون كورتيس وسيمو باربولا، اعترضوا بشدة على هذا الإدعاء، مشيرين إلى كيف أصبحت آشور في النهاية واحدة من أغنى المناطق في الإمبراطورية الأخمينية.[10] كانت هذه الثروة نتيجة للازدهار الكبير للأراضي للزراعية التي استخدمها الأخمينيون بفعالية لمدة 200 عام تقريبًا.

وعلى عكس سياسة الإمبراطورية الآشورية الحديثة، فإن الفرس الأخمينيين لم يتدخلوا في الشؤون الداخلية للأقاليم التابعة لها طالما استمروا في دفع الجزية والضرائب إلى بلاد فارس.[11]

سقوط الإمبراطورية الآشورية

أنظر المقالة الرئيسية: الحرب الميدو بابلية ضد الإمبراطورية الآشورية

بين منتصف القرن الرابع عشر وأواخر القرن الحادي عشر قبل الميلاد، وأيضاً بين أواخر القرن العاشر وأواخر القرن السابع قبل الميلاد، سيطرت كل من الإمبراطورية الآشورية الوسطى والإمبراطورية الآشورية الحديثة على الشرق الأوسط عسكرياً وثقافياً واقتصادياً وسياسياً[12]، وكان الفرس وجيرانهم الميديون والبارثيون والعيلاميون والمانيون بمثابة إقطاعيات تابعة للإمبراطورية الآشورية وتدفع الجزية لها.

في أواخر القرن السابع قبل الميلاد، انزلقت الإمبراطورية الآشورية في حرب أهلية دامية نحو سنة 626 قبل الميلاد أضعفتها بشدة، وأدت في النهاية إلى تشكيل عدد من شعوبها الخاضعة السابقة (البابليون، الميديون، الفرس، السكيثيون والسيميريون) تحالفاً ويهاجمون بلاد آشور التي تعصف بها الحرب الأهلية وتدميرها عام 616 قبل الميلاد. وفي نهاية المطاف بعد معركة نينوى التي حدثت سنة 612 قبل الميلاد تركت آشور مدمرة لسنوات. لكن الآشوريون واصلوا القتال بمساعدة مصر المقاطعة الخاضعة لها سابقاً، والتي كانت تخشى صعود هذه القوى الجديدة. وضرب الجيش المصري في مجدو عند مروره بفلسطين متوجهًا شمالًا للوقف مع الآشوريين قوات مملكة يهوذا، إلا أن هزيمة الآشوريين من قبل التحالف البابلي - الميدي - السكيثي كان في حران العاصمة الآشورية الجديدة، التي تم الاستيلاء عليها في نهاية المطاف في عام 609 قبل الميلاد، وبذلك أنتهت الإمبراطورية الآشورية إلى الأبد.[13][14]

على الرغم من ذلك، استمر جزء من فلول الجيش الآشوري السابق في القتال جنبا إلى جنب مع القوات المصرية، حتى الهزيمة النهائية في كركميش سنة 605 قبل الميلاد. حيث كانت معركة كركميش هي الفاصلة في التاريخ الآشوري، عندا وقعت المعركة بين الجيش المصري بقيادة الملك المصري نكاو (نخاو الثاني) بالتحالف مع الجيش الأشوري المنسحب من آشور من جهة ضد الجيش البابلى بقيادة الأمير نبوخذ نصر الثاني ابن الملك بختنصر المتحالف مع الميديين من جهة أخرى. أنتهت بفوز ساحق للحلف البابلى على حساب الحلف الآشوري.

أثورا جزءاً من الإمبراطورية الأخمينية

كانت العواصم الآشورية الكبرى السابقة مثل؛ نينوى ودور شروكين وكالح قليلة السكان خلال الحكم الأخميني. وكانت معظم التجمعات السكانية الآشورية الكبرى في المدن الصغيرة والبلدات والقرى تقع على السهول، أو في الجبال، أو على تلال مثل تل الدرم. ومع ذلك، وفقًا لعلماء الأشوريات الأكثر حداثة مثل جورج رو، ظلت مدن مثل أرابخا وتل حلف وأربيلا على حالها، وازدهرت آشور من جديد. على الرغم من أن العديد من المدن الآشورية تركت إلى حد كبير تحت الأنقاض بسبب المعارك التي أدت إلى سقوط إمبراطوريتها في القرن السابع قبل الميلاد، كانت مناطق آشور الريفية مزدهرة وفقًا للمؤرخ والفيلسوف اليوناني زينوفون.[15] حيث مر عبر كالح ونينوى (و رآها في حالة خراب تام مع حفنة من الآشوريين الذين يقطنون فيها)، وعند مرور زينوفون إلى الشمال الغربي مع مجموعة من الجنود اليونان عبر الضفة الشرقية لنهر دجلة. ووصف الريف الآشوري بالتالي:

- .. كانت هناك وفرة من الحبوب في القرى، وعثرت على قصر، تقع حوله العديد من القرى... في هذه القرى بقوا لمدة ثلاثة أيام، ليس فقط من أجل الجرحى، ولكن كذلك لأن لديهم وفرة في مواد - الطحين، النبيذ، ومخازن الشعير الكبيرة التي تم جمعها للخيول، تم جمع كل هذه الإمدادات معًا بواسطة ساتراب المنطقة.[16]

كانت شهادة زينوفون بمثابة مثالاً على إن منطقة آشور الغنية بالموارد الزراعية وبوجود قصر ساتراب. من غير المعروف مكان هذا القصر بالضبط، لكن العالم لايارد يشير إلى أنه ربما كان بالقرب من زاخو.[17]

يوجد نقش في مصر الفارسية، كتبه ستراب مصر (Arsames / أرسامس)، يصف المدن الآشورية التي أصبحت مراكز إدارية تحت الحكم الأخميني:[18]

- لاير: آشور ليرو (أسكي كفري)، بجانب وادي ديالى

- أرزوهينا: تل شمشمال، 40 كم شرق كركوك

- أربيل

- هالسو: الموقع غير معروف

- ماتال اوباش: آشوري أوباشي (تل حويش)، على بعد 20 كم شمال مدينة آشور القديمة.

قبل الحكم الفارسي لآشور، كان الأخمينيون أشوريين إلى حد كبير[19]، واستمرت اللغة الآرامية بصفتها لغة لغة التواصل المشتركة للإمبراطورية في المنطقة، وكان الخط الآشوري هو نظام الكتابة المعتمد في المعاملات اليومية. تم التسامح مع الدين الآشوري (السومري-الأكادي) داخل الإمبراطورية، وظل النظام القضائي والتقويم والمعايير الإمبراطورية التي فرضها الآشوريون ساري المفعول في كل مكان.[20]

كان الآشوريون، مثلهم مثل جميع روافد الإمبراطورية الفارسية الأخرى، مضطرين إلى دفع ضرائب لملك بلاد فارس، وكلما قام الملك بحملة، تزداد الأتاوات كذلك. نقوش حاملي الجزية الآشورية المنحوتة على الجانبين الشرقي والشمالي لأبادانا، تُظهر سبعة رجال ملتحين: احدهم يحمل جلود حيوانية، وآخر يحمل قطع قماش طويلة، واثنان يحملان أواني، واثنان يحملان ضأن بري.[21]

صعود الآرامية

لجأت الإمبراطورية الآشورية إلى سياسة توطين المجموعات المقلقة (الغالبية العظمى منهم قبائل أرامية سامية وكذلك العديد من سكان مدن بلاد الشام) في أراضي بلاد ما بين النهرين. على الرغم من أن هذا سمح ببعض الإتدماج، إلا أنه قد أدى أيضاً إلى تمردات متعددة داخل الإمبراطورية في القرن السابع. وبحلول القرن السادس، كان السكان المحليين لمناطق بابل وآشور الناطقين بالأكدية ويتحدثون لغة سامية، وأثر الكلام بالأكدية على اللهجة الآرامية الشرقية، اللغة التي لا تزال قائمة بين الشعب الآشوري حتى يومنا هذا. ونتيجة لذلك، خلال الحكم الفارسي لآشور، أصبحت الآرامية تدريجياً اللغة الرئيسية التي يتحدث بها الآشوريون.[22]

حتى قبل سقوط الإمبراطورية الآشورية، جعل الآشوريون الآارامية هي لغة تواصل مشترك. كان يمكن للكثيرين التحدث باللغة الآرامية، وكانت النخبة الحاكمة في آشور بحاجة إلى أن تكون ثنائية اللغة، قادرة على التحدث باللغة الأكدية والآرامية. لكن غزو آشور والتدمير العنيف للمدن الآشورية قضى على العديد من الأفراد الذين كانوا ينحدثون بلغتين، فماتت لغتهم معهم وتم إدخال الكتابة الآرامية في الثقافة الآشورية في أواخر القرن السادس قبل الميلاد.[22]

في أعقاب الفتح الأخميني لآشور، في عهد داريوس الأول، تم اعتماد اللغة الآرامية باعتبارها «وسيلة للتواصل الكتابي بين المناطق المختلفة للإمبراطورية الشاسعة مع شعوبها ولغاتها المختلفة». يُعتقد أن استخدام لغة رسمية واحدة، والتي أطلق عليها الباحثون الحديثون اسم «الآرامية الرسمية» أو «الآرامية الإمبراطورية»، ساهم بشكل كبير في نجاح الأخمينيين في توحيد إمبراطوريتهم المترامية طوال فترة سيطرتهم.[23] «الآرامية الإمبراطورية» كانت موحدة للغاية؛ استندت كتابتها على جذور تاريخية أكثر من أي لهجة منطوقة، وكان تأثيرها واضحاً على اللغة الفارسية مما إعطاها وضوحاً جديداً ومرونة قوية. في عام 1955، شكك ريتشارد فراي في تصنيف الآرامية على أنها «لغة رسمية»، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مرسوم صادر منحها ذلك صراحة أو أي لغة آخرى.[24] يعيد فري تصنيف الآرامية على أنها «اللغة المشتركة» للأراضي الأخمينية، مما يشير إلى أن استخدام الآرامية في عهد الآخمينيين كان أكثر انتشارًا مما كان يُعتقد عمومًا.

لعدة قرون بعد سقوط الأخمينيين، ظلت الآرامية الإمبراطورية لها تأثير على مختلف اللغات الإيرانية الأصلية. وكان الخط والرسم الفكري الآرامي والمفردات الآرامية هي الأساس لنظام الكتابة البهلوي.[25]

واحدة من أكبر مجموعات النصوص الآرامية الإمبراطورية هي تلك الموجودة في ألواح حصن برسبوليس، والتي يبلغ عددها حوالي خمسمائة.[26] العديد من الوثائق الموجودة التي تشهد على هذا النوع من الآرامية جائت من مصر، من إلفنتين. من أشهرها «حكم أحيقار» وهو كتاب من الأمثال المفيدة يشبه إلى حد بعيد سفر الأمثال التوراتي.

تم اكتشاف مجموعة من ثلاثين وثيقة آرامية إمبراطورية من باكتريا مؤخرًا، ونُشر تحليل في نوفمبر 2006. وتعكس النصوص التي تم كتابتها على الجلود استخدام الآرامية في القرن الرابع قبل الميلاد في مقاطعتي باكتريا وسوغديانا الأخمينية.

تبقى اللهجات الآرامية والخط الآرامي المكتوب حتى يومنا هذا بين الناطقين بالآرامية في العراق وجنوب شرق تركيا وشمال شرق سوريا وشمال غرب إيران.

ثورات آشور 546 و520 قبل الميلاد

في 546 قبل الميلاد و520 قبل الميلاد، ثارت المقاطعتان الأشوريتان مادا وأثورا ضد الإمبراطورية الفارسية.[27] على الرغم من قمع الثورات، إلا أنه يوضح أن المنطقتين تحركتا في انسجام تام، مما يشير إلى وجود صلة عرقية وثقافية. ومن الممكن أن يكون هذا تمرد قد حدث في عدة أجزاء مختلفة من الإمبراطورية لأسباب جغرافية، وربما تكون منطقة بلاد ما بين النهرين كلها قد اكتسحت بالتمرد.

حملات

على الرغم من أن فعالية الجيش الآشوري الذي كان لا يقهر في السابق لكنه كان مستنفداً إلى حد كبير بحلول وقت انهياره في نهاية المطاف، الا ان ذلك لم يمنع في ان يكون الجنود الآشوريين محاربين شجعان وشرسين. معظم الجنود في ذلك الوقت لم يرتدوا دروعًا ثقيلة، ولكن بدلاً من أن يكونوا كقوات اشتباك، اصبحوا قوات مناوشة. كانت القوات الآشورية مختلفة، حيث قاتلوا في الجيش الفارسي كرماة، وفي سلاح الفرسان والمشاة الثقيلة وكانت مفيدة كقوات خط المواجهة. تم تدريب المشاة الآشوريين على وجه التحديد للمشاركة في القتال اليدوي.[28] تم تجميع جيش ضخم بواسطة زيركسيس في أوائل القرن الخامس قبل الميلاد. تضع التقديرات المعاصرة الأعداد بين 100000 وأكثر من مليون. مهما كان العدد، فقد كان هائلاً واستدعى الفرس القوات من جميع أنحاء عالمهم. سجل هيرودوتس أن الجنود الآشوريين كانوا يخدمون في الجيش الفارسي خلال الحروب الفارسية اليونانية.[27]

ارتدت الوحدة الآشورية على رؤوسها إما خوذات برونزية أو خوذات مضفورة ذات تصميم أجنبي غريب يصعب وصفه. كانت دروعهم ورماحهم وخناجرهم شبيهة بالدروع المصرية، كما حملوا هراوات خشبية بمسامير حديدية بارزة[29]

تأثير الفن الآشوري على النحت الأخميني

استمر الآشوريون في خدمة الفرس في عهد الملك داريوس الأول، الذي كان يعتبر في ذلك الوقت أعظم حاكم في وقته، وغالباً ما كان يصف نفسه بأنه «ملك الملوك». حكم كملك على العديد من المرؤوسين الأقوياء، وبالتالي، كان يعتقد أنه ينبغي بناء قصر كبير في مدينة شوشان الفارسية. وتم استخدام الآشوريين في بناء هذا المبنى، وإن كان مع العديد من الشعوب الأخرى وكذلك الفرس أنفسهم. كان الآشوريون الغربيون في أتورا أقرب إلى جبل لبنان، حيث يمكن العثور على الأشجار الجميلة ومعالجة الأخشاب لقصر داريوس الكبير. تم تكليف الآشوريين الشرقيين في «مادا» بالتنقيب عن الذهب.

يمكن رؤية التأثير الآشوري على الفن والنحت الأخميني في مناطق مختلفة من الإمبراطورية. من الأمثلة على ذلك نقوش مدخل القصور في باسارغاد[30] وفي منطقة بوكان (بالقرب من أرومية) حيث تم تزيين البلاط المختلفة بأشكال مجنحة برأس بشرية، وأسود، ووعل.[31] تم اختيار رمز الإله الآشوري (آشور) باعتباره فارافاهار رمز الله في الزرادشتية، خلال الحكم الأخميني لبلاد آشور.[32]

أفضل مثال على التأثير الآشوري يمكن ملاحظته في بوابة كل الأمم في برسيبوليس، مع ثور مجنح برأس انسان في المدخل.[30] بينما استخدم الآشوريين الثور المجنح لحماية القصور من الأرواح الشريرة الا أن الموجودة في برسبوليس تعبر عن الهدوء والإنسانية. حاول علماء الإيرانيات والآشوريات الإجابة على سؤال حول كيفية انتقال هذا التأثير. وتشمل الاحتمالات الاتصالات بين أشور وبلاد فارس بشكل متكرر، وقيام المهندسون المعماريون الأخمينيون بزيارة القصور الآشورية. ويشير البعض الآخر إلى أن العبيد الآشوريين أعيدوا إلى بلاد فارس لجعلهم يعملون في القصور الجديدة.[33]

الاقتصاد

كما هو الحال مع العديد من البلدان الأخرى، كان الشغل الأساسي هو الزراعة.[34] أدى الإنتاج الكبير لمزارع بلاد ما بين النهرين إلى حضارات مكتظة بالسكان.[34] كان المحصول الرئيسي الذي غذى الحضارات المتنامية باستمرار في المنطقة هو الشعير والحبوب ويعد القمح على الرغم من أن بذور السمسم وفرت أيضًا مصدرًا للتغذية.[34] مثل معظم بقية العالم في ذلك الوقت، اعتمد اقتصاد آشور (آتورا) اعتمادًا كبيرًا على إنتاج المزارع والأنهار، بما في ذلك الأسماك وما يوجد فيها من الفاكهة واللحوم في تربة الفرات الخصبة. تبدأ السنة الزراعية بالبذر بعد الصيف. بينما شكلت الفيضانات خطرًا كبيراً على المزارعين، في حين يتم طرد القوارض بالصلاة إلى إله القوارض.[35] لضمان الرد على هذه الصلوات، تم بناء صوامع طويلة لإيواء الحبوب وإبعاد الفئران.

كانت الأشجار تزرع من أجل ثمارها، ولمنع الرياح الساخنة في المنطقة من تدمير المحاصيل زراعت أشجار النخيل الطويلة حول الأشجار الأصغر، وبالتالي كسر الرياح وتظليل النباتات من حرارة الشمس، التي وفرت كثافتها الكثير للنباتات، حتى عندما تكون مظللة.[35] بعد الفتح الفارسي، تم إضافة الخوخ إلى المزيج الآشوري الأصلي من التفاح والكرز والتين والكمثرى والرمان. نمو الأشجار كان فنًا إذ يتقن تقليم الأشجار وحتى «التأبير الاصطناعي» من أجل الحصول على ثمار أشجار النخيل. في الشمال، استوفى هطول الأمطار في آثورا متطلبات الزراعة ولكن في الأجزاء الجنوبية (التي تغطي مادا)، تم استخدام الشادوف للمساعدة في الري.[36]

اسنخدمت الثيران والحمير والأبقار والأغنام للزراعة أولاً، وللحليب ثانياً (الذي يمكن تحويله إلى زبدة) وكحيوانات جر. وتم تربية الخنازير والبط والإوز والدجاج للحصول على لحومها. واستكمل الصيد إمدادات الغذاء من الطيور والأسماك.[37]

سمح العمل الموسمي الناتج عن الزراعة للرجال والنساء بإتقان مهارات أخرى في الحياة مثل الفنون والفلسفة والترفيه. إذ لولا التربة الخصبة في وادي نهر الفرات لما كانت ستنضج الحضارة.[34]

الاكتشافات الأثرية

كالح

تم تدمير مباني كالح (نمرود) بشكل كبير خلال نهبها بين 614–612 ق.م. ومع ذلك، فقد لوحظت أدلة على عودة الأنشطة الحياتية خلال «فترة ما بعد الآشورية» (612-539 قبل الميلاد) في مناطق مختلفة، بما في ذلك قصر آداد نيراري الثالث، والقصر الشمالي الغربي، وقصر بيرنت، ومجمع نابو، وحصن شلمنصر، ومنازل جدار المدينة.[38]

مر زينوفون بنمرود (وأطلق عليها اسم لاريسا) في سنة 401 قبل الميلاد إلى جانب 10,000 جندي يوناني ووصف المدينة بأنها:

على الرغم من وصف زينيفون للمدينة بأنها مهجورة، يبدو أن الأدلة الأثرية تشير إلى أنه كان هناك بعض الأنشطة الحياتية في الفترة الأخمينية. توصف المرحلة 3 أو H في مجمع معبد نابو وقصر بورنت بأنها نشاط أخميني.[40] وهي تشمل آثار الأفران على الجانب الجنوبي من الغرفة 47 في القصر، إلى جانب سبائك زجاجية حمراء، والتي أسفرت بعد تحليل للكربون المشع عن تاريخ 425 +/- 50 قبل الميلاد.[41] في معبد نابو عثر على قناديل الأنابيب (pipe lamp) ومجموعة من سبع أواني فخارية «يُعزى إلى الفترة الأخمينية».[42] وكان هناك أيضًا بعض الأنشطة الأخميني في القصر الجنوبي الشرقي: وعاء عميق ذو أرجل، نصف كروي سلطانية (تُقارن بالفخار الأخميني من قرية في شوشان)[43]، وثلاث أواني فخارية.[44] وفي القصر الجنوبي الشرقي أيضًا، كان هناك تميمتان من «عين حورس»، وغالبًا ما كانت تُعتبر من السمات المميزة للثقافة المادية لعصر الأخميني. تم العثور على عين أخرى من تميمة حورس في منازل جدار المدينة. في قصر أداد نيراري الثالث، تم تحديد ثلاث أميال كحل من البرونزي برؤوس مخصَّبة على أنها من الفترة الأخمينية.

آشور

مثل العواصم الآشورية الأخرى، تم تدمير أشور إلى حد كبير خلال معارك القرن السابق. أهمية المدينة بعد ذلك ليست واضحة، ولكن هناك أدلة كثيرة تشير إلى أنها كانت مدينة مزدهرة خلال حكم الأخمينيين. بعد الفتح البابلي من قِبل قورش الكبير، تذكر «أسطوانة قورش» آشور باعتبارها واحدة من المدن التي أعيدت فيها تماثيل العبادة.[45] في 401 قبل الميلاد، يصف زينيفون المدينة بأنها:

في معبد آشور، تم تحديد مزارين دينيين بين القرنين الخامس والثالث قبل الميلاد.[49] قد ينتمي عدد من القبور في الموقع إلى الفترة الأخمينية. من موقع القبر، تم التعرف بوضوح على زوج من الأقراط الدائرية مع كريات بأنها من الفترة الأخمينية.[50] هذه الأقراط تشبه القرط الفضي الموجود في دور شروكين بالقرب من نينوى. في قبر آخر، يُعيد هالر (Haller) تاريخ القبر رقم 811 للفترة الأخمينية. احتوى القبر على ثلاث جثث، طبعة ختم تظهر الإلهة عشتار تقف على ظهر أسد. قد يشير هذا إلى أن ديانة ما بين النهرين القديمة كانت لا تزال تمارس داخل المجتمع الآشوري خلال حكم الأخمينيين.[51] الأشياء الأخرى من القبر 811 تشمل شظية برونزية. حلق آخر، ولكن من الذهب بدلاً من الفضة الموصوفة سابقًا؛ أنواع مختلفة من الخرز مصنوعة من الفضة والعقيق والفريت (frit) والزجاج. ألابسترون (alabastron)، وزبدية مصنوع من النحاس. وقارورتين من الفخار.[51] ومع ذلك، فإنه ليس من الواضح ما إذا كانت جميع العناصر هي تعود للعصر الأخميني.

تل الدايم

إلى الشمال الشرقي من كركوك، يُظهر موقع تل الدايم أدلة مهمة على حكم الأخمينيين.[52] يضم القصر الصغير المحصن (على الأرجح يعود للحاكم المحلي) لوحات جدارية من البرونز، وغطاء من البرونز من النوع المعروف جيدًا في السياقات الأخمينية في برسيبوليس، وأنابيب الكحل المزخرفة بزخارف مضلعة، والفخاريات.[53] تظهر الفخار في القصر أوجه التشابه مع الفخار من نمرود الذي تم التعرف عليه باعتباره أخميني.[54]

مشروع إنقاذ سد الموصل

في مشروع إنقاذ سد الموصل، تم تحديد عدد قليل من العناصر على أنها تعود إلى الفترة الأخمينية. يقع المشروع في الشمال الغربي من مدينة الموصل، في وادي دجلة العلوي، وداخل المنطقة الآشورية. في موقع خربة شطاني، تم اكتشاف كميات مختلفة من الفخار الأخميني. وتشمل هذه الأوعية الأربعة التي تشبه الأوعية الأخمينية في شوشان وباسارغادي.[55] في أوقات أخرى تشمل دوارات مغزل طينية، واثنين من نصل المنجل الحديد، وصفيحة برونزية التي تم تحديدها على النحو الأمثل لوحة لجبين الحصان. كما تم العثور على خاتم إصبع من البرونز مع حيوان رابض محفور على الحافة الأمامية، ويعتبر واسع الانتشار في الإمبراطورية الأخمينية. وفي المشروع أيضًا، عثر على موقع مقبرة فيه جثث تضمنت وعاء الكحل المخروطي ودبوسًا برونزيًا ذو رأس برجي. تعتبر هذه الأشياء من النوع الأخميني المميز.[56]

آشور بعد الفترة الأخمينية

في أواخر القرن الرابع قبل الميلاد، ورث الإسكندر الأكبر عرش أبيه القتيل مما دفع الأحداث إلى منعطف جديد فاستؤنفت الحرب باندفاع شديد لم يسبق له مثيل وقاد جيشه لغزو الإمبراطورية الفارسية الأخمينية، وهكذا توالت المجابهات بين الملك المقدوني الشاب والجيوش الأخمينية، حيث تمكن الإسكندر خلالها من كسر الجيش الفارسي وتحطيم القوة العسكرية للإمبراطورية الفارسية الأخمينية في عدّة وقعات حاسمة، أبرزها معركتيّ وگوگميلا 333 ق.م جنوب الأناضول وإسوس 331 ق.م قرب الموصل. وتوالت الهزائم في كيليكية وفي خليج الاسكندرونة عند أبواب سورية وفي أربيلا الآشورية، وبعد أن دخل الاسكندر بابل وسوسة وبرسبوليس انسحب آخر الملوك الأخمينيين (داريوس الثالث) شرقاً إلى هركانية حيث قتل (330 ق.م) على يد أحد الولاة المحليين، وهكذا انهارت الإمبراطورية الشرقية الشاملة (الاخمينية) لتحل محلها الإمبراطورية العالمية التي جمعت لأول مرة بلاداً من الشرق والغرب.

ضمت آشور إلى الإمبراطورية اليونانية. وبسبب المساحة الشاسعة التي أضيفت للإمبراطورية ولضمان عدم تمرد الشعوب الخاضعة تحت سيطرتها لأن ذلك سيكون مشكلة مستمرة. اعتمدت الإمبراطورية اليونانية الجديدة على النظام الإداري الذي وضعه الفرس لحكم هذه الأراضي الجديدة؛ وبالتالي، كانت الأراضي الآشورية في «أثورا» و«مادا» تدار على هذا النحو من خلال حكامهم. عندما توفي الإسكندر الأكبر، خلفت الدولة السلوقية الأمبراطورية اليونانية بعد الحرب البابلية بالسيطرة على جزء كبير من الإمبراطورية الفارسية. وتظهر السجلات البابلية حيوية الثقافة اليونانية في المدن القديمة مثل بابل.

في حين أن الحكم اليوناني خارج الفرات كان عرضة لتوغلات إيرانية مستمرة وناجحة في النهاية، فقد اضطر آشور إلى تولي دورها في الحدود، ودافعت أولاً عن الإمبراطورية السلوقية ضد البارثيين ثم دافعت لاحقًا عن الإمبراطورية البارثية ضد الرومان. لم يدم الحكم اليوناني في الشرق لفترة طويلة، على الرغم من أن التأثير الثقافي لم يدم طويلًا - بحلول منتصف القرن الثالث قبل الميلاد، بدأ حكام مقاطعة آشور في التمرد ضد الإمبراطورية السلوقية في إيران وباكتريا، حيث أنشأوا نطاقاتهم الخاصة. لكن السلطة السلوقية السيطرة على تلك المناطق في أواخر القرن الثالث وبداية القرن الثاني قبل الميلاد]]، ولكن بعد ذلك جاء البارثيين ودمجوا أراضي بلاد آشور مرة أخرى مع دولتهم بحلول منتصف القرن الثاني قبل الميلاد.

قامت الإمبراطورية البارثية بمحاكاة نظام أسلافهم الفرس الأخمينيين، بواسطة نظام إداري مشابه يشمل الساتراب (حكام المقاطة) ومقاطعات أصغر. في الواقع كان المتمرد الرئيسي وراء صعود البارثيين على حساب السلوقيين هو الساتراب نفسه.[57] علاوة على ذلك، كانت الإمبراطورية البارثية أكثر مركزية وتم تقاسم السلطة بين زعماء العشائر[57]، بشكل يوحي إلى إمكانية الاحتفاظ بمقاطعاتهم. أصبحت بلاد ما بين النهرين معقل الإمبراطورية السلوقية مع تأسيس عاصمة جديدة أظلقوا عليها اسم سلوقية. نتيجة لذلك، حصل تبادل ثقافي كبير بين الإغريق والآشوريين. كانت غزوات الإسكندر الأكبر لا تتألف من الجنود فقط ولكن ضمت العلماء والمؤرخين.[58]

مع بداية القرن الأول قبل الميلاد، بدأت الإمبراطورية الرومانية في التوسع على حساب البارثيين. في البداية، ساهم التكتيك العسكري البدوي المتمثل في الدوران والرماية في إحداث تأثير فتاك على قوات مشاة الرومان البطيئة الحركة.[59] وبمرور الوقت، كانت التكنولوجيا والإستراتيجية الفائقة للرومان قد أخرجت البارثيين من البحر المتوسط ومعظم الأناضول. واصل البارثيون مقاومة الحكم الروماني، وقاموا بالغزو حيناً وتعرضوا للغزو من قبل الرومان عدة مرات، وسقطت عاصمتهم طيسفون ثلاث مرات.[60] كانت نتيجة هذه الحروب الدموية وغير الحاسمة تعني أن الأقاليم الآشورية حيث تحملت وطأة القتال، مما جعل القوات الآشورية تقاتل مع جانب، وعند تغيير حكم أراضي «مادا» و«أثورا»، تقاتل مع جانب آخر. بطبيعة الحال مثل هذه الأحداث عملت على إنهاك الآشوريين.

بدأ الآشوريون في تبني المسيحية منذ القرن الأول الميلادي وظلت الآرامية اللغة المنطوقة في المنطقة. وبحلول القرن الثاني، بدأت الإمبراطورية الرومانية في عهد تراجان في أن تكون لها اليد العليا على البارثيين وأنشأت مقاطعة آشور على طول نهري دجلة والفرات.

منذ عام 226، أصبحت آشور مقاطعة إلى الإمبراطورية الساسانية وكانت تُعرف باسم آشورستان التي تعني («أرض الآشوريين») باللغة الفارسية الوسطى.

في سنة 650، سقطت المنطقة على يد الفتوحات الإسلامية المبكرة. ومع ذلك، ظلت المنطقة الآشورية ناطقة باللغة الآرامية وكانت الديانة المسيحية هي السائدة إلى حد كبير في العصور الوسطى. بقي الآشوريين في المنطقة حتى يومنا هذا، وهناك عدد كبير من البلدات والقرى الآشورية في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، وجود عدد كبير من السكان الآشوريين في مدن مثل الموصل ودهوك وأربيل وكركوك. حيث ظل معظم الآشوريين مسيحيين ويحافظون على اللغة والكتابة الآرامية.