Joseph Carlier (sculpteur)

Joseph Carlier né à Cambrai le et mort à Paris le est un sculpteur français.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | (à 78 ans) 6e arrondissement de Paris |

| Sépulture | Cimetière du Père-Lachaise, Grave of Carlier (d) |

| Nom de naissance | Nestor Émile Joseph Carlier |

| Nationalité | |

| Activité | |

| Formation | |

| Maître | |

| Mouvement | |

| Influencé par | |

| Distinction |

Gilliat et la Pieuvre (1889) Le Miroir (1897) La Danse profane (1900) |

Biographie

Nestor Émile Joseph Carlier voit le jour dans une maison de la rue de la Prison, à l'emplacement actuel de l'hôtel de ville de Cambrai. Son père est coutelier et musicien pendant ses loisirs. Il souhaite voir son fils devenir architecte ou ingénieur des arts et métiers.

Élève à l'école des Frères, il va suivre les cours de l'école municipale de dessin sous l'œil attentif de ses professeurs Berger, père et fils. Son père, craignant les aléas de la vie d'artiste, est peu enthousiaste du choix professionnel de son fils. C'est avec le soutien de sa mère qu'il intègre en 1864 l'atelier du sculpteur ornemaniste cambrésien Lecaron, où il apprend le métier en sculptant les pierres de la cathédrale de Cambrai. À cette occasion, le jeune apprenti chute d'un échafaudage et ne doit son salut qu'à la courroie de son sac qui le maintient suspendu au mât.

Il se rend à Paris pour visiter l'Exposition universelle de 1867 qui le conforte dans sa vocation d'artiste. Ne recevant pas de soutien financier de ses parents, il doit faire des petits métiers et est engagé chez un fabricant de meubles du faubourg Saint-Antoine. Puis il retourne à Cambrai pour y suivre les cours de l'école académique dans l'atelier de René Fache. Élève studieux et appliqué, son professeur convainc les parents de Carlier à le laisser s'établir à Paris pour entrer à l'École des beaux-arts. Il obtient une bourse de la Ville de Cambrai en 1869 et est admis dans l'atelier de Jules Cavelier.

Le professeur prodigue un enseignement rigoureusement académique. La guerre de 1870 interrompt ses études. Exempté de service militaire, il fait un voyage chez ses parents, puis s'engage dans les volontaires de Montrouge. Il connaît son baptême du feu aux avant-postes de Bagneux et à Buzenval, voit tomber le peintre orientaliste Henri Regnault, lui-même reçoit trois coups de feu et évite de peu la perte de son bras droit. Proposé par son colonel pour la croix il lui dira : « Donnez-moi la médaille, c'est assez.[réf. nécessaire] ». Il reçoit en effet la médaille militaire par décret du , sur rapport du ministre de la Guerre.

Il assiste aux évènements de la Commune et part à la recherche d'autres horizons. Muni d'un pistolet et de quinze francs, il part en Espagne, qu'il va parcourir à pied pendant six mois. Louant ses services en route à des tailleurs de pierres. Rentré à Paris il rejoint l'atelier de François Jouffroy, puis entre à l'Académie Julian dans l'atelier d'Henri Chapu où il retrouve son ami de Valenciennes, Léon Fagel.

En 1874, il débute au Salon et y expose par la suite toutes les années. En gage de gratitude, il fait don de sa première œuvre importante à la ville de Cambrai. Il s'agit de la statue en pierre du chroniqueur cambrésien Enguerrand de Monstrelet, qu'il réalise en 1876 et qu'on érige dans un jardin public. Elle fut détruite par les bombardements en 1944.

En 1877, il conçoit sa statue de La Résurrection qui orne le tombeau de sa belle-sœur au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Cette œuvre lui est commandée pour un monument funéraire au cimetière de Recoleta à Buenos Aires, et il accepte d'en réaliser une copie[1],[2].

Il expose Gilliat aux prises avec les pieuvres qui lui vaut une 2e médaille au Salon de 1879, puis Avant l'Âge de Pierre qui lui permet d'obtenir une bourse de voyage et de visiter l'Italie en 1881. À Florence, il modèle l'esquisse de L'Aveugle et le Paralytique pour lequel on lui remet la première médaille du Salon de 1883.

En 1885, il sollicite, sans l'obtenir, un atelier au Mobilier national ou au quai de l'Alma pour ses travaux de sculpture[3]. En 1886, il fait la demande de l'octroi d'un bloc de marbre qui lui est refusé[4].

En 1888, on lui commande un travail de sculpture pour la décoration de l'école industrielle de Roubaix ou de l'Exposition universelle de 1889 qui n'aboutit pas[5].

En 1889, après sa médaille d'or à l'Exposition universelle de Paris, il décide de transformer son Gilliat qu'il expose au Salon de 1890. Son œuvre est achetée par l'État pour le musée du Luxembourg. Devenu membre du jury du Salon des artistes français, il fait réviser le règlement. Cette même année, sa demande d'un travail de sculpture sera classée sans suite pour le motif qu'en 1889 il lui fut acheté une statue au Salon pour la somme de 10 000 francs[6]. Une nouvelle demande en 1894 obtient la même réponse.

En cette fin de siècle, la Ville de Condé-sur-l'Escaut le présélectionne, ainsi que Léonie Duquesnoy et Jules Louis Mabille, pour réaliser le Monument de la Clairon, l'actrice native de cette commune. C'est finalement Henri Gauquié qui réalise l'œuvre.

Il sculpte la grâce féminine avec son chef-d'œuvre Le Miroir[7], exposée à l'Exposition universelle de 1900. Cette statue représente le personnage de Chrysis du roman Aphrodite de Pierre Louÿs.

Les suites données à sa demande de travail d'une sculpture en vue de l'Exposition universelle de 1900, faite en 1898, demeurent inconnues[8].

Pour Condé-sur-Escaut, il réalise en 1907 le Monument au général Léon de Poilloüe de Saint-Mars, général de division français[9].

En 1904, il remporte une souscription mondiale lancée pour la réalisation d'un Monument aux Vilmorin, érigé en 1908 dans un square parisien[10],[11].

Il est appelé à Alger en 1912 pour y reproduire les traits du duc des Cars, le général de la conquête de 1830, et faire également le médaillon du général Maurice Bailloud, le successeur du conquérant précédent, pour la réalisation d'une plaque de bronze apposée sur l'obélisque du Monument aux morts de l'armée d'Afrique, érigé sur les hauteurs du fort l'Empereur, inauguré par le gouverneur général d'Algérie Charles Lutaud, le et détruit à l'explosif pour la sécurité des habitants d'Alger en 1943.

Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, il se consacre à l'œuvre des réfugiés du Nord et, en tant que président de l'Amicale de Cambrai, il se dévoue pendant les quatre années du conflit avec son ami Devignes pour aider les gens du Cambrésis, chassés par la guerre.

En 1916, le sénateur Paul Bersez remercie le ministre des Beaux-arts pour l'achat d'une œuvre[Laquelle ?] de l'artiste[12]. En 1918, Carlier sollicite du ministre des Beaux-arts, un poste d'inspecteur des Beaux-arts et lui fait savoir que certaines des statues en bronze placées dans les jardins de Cambrai ont été endommagées par les bombardements de . Il collabore avec l'architecte Castex à un projet de fontaine monumentale pour la ville de Reims.

Après guerre il réalise des bronzes de poilus dont les copies de certains ornent les monuments aux morts, en particulier la statue d'un soldat de la Grande Guerre dont la terrasse porte l'inscription « On ne passe pas ! » qui glorifie les combattants de Verdun.

N'ayant jamais cessé de s'intéresser à sa ville natale et membre de plusieurs associations, il siège au comité de reconstitution de Cambrai et participe à toutes les réunions parisiennes où se trouvent des Cambrésiens.

À ses obsèques, l'éloge funèbre est prononcé par le poète Dévigne, Auguste Dorchain et le maire de Cambrai Georges Desjardins. Fernand Créteur lit sa biographie. Il est enterré à Paris au cimetière du Montparnasse, auprès de ses beaux-parents. Malgré une confusion fréquente, c'est pour la sépulture de sa belle-sœur au cimetière du Père-Lachaise qu'il exécuta son groupe La Résurrection, et non pour la sienne ou celle de ses parents[13].

Œuvres dans les collections publiques

- Arras, musée des Beaux-Arts[14] :

- Le Miroir, 1897, plâtre[15].

- Aurillac, musée d'Art et d'Archéologie : La Danse profane, 1904, marbre[16]. Initialement destinée aux jardins du palais de l’Élysée, placée en regard d'une statue de Victor Ségoffin, La Danse sacrée (aujourd'hui conservée au musée d'Orsay), l’œuvre fut attribuée au musée d'Aurillac en 1921. Elle est aujourd'hui exposée en plein air, dans le quartier de Belbex[17],[18].

- Autun, musée Rolin : Madame Roland, plâtre original de la statue de Saint-Denis[19]. Un autre plâtre daté de 1892 fait partie des collections du département de l'Isère, affecté au centre national des arts plastiques[20].

- Besançon, musée des Beaux-Arts et d'Archéologie : Victor Hugo, buste en bronze[21].

- Bordeaux, musée national des Douanes : Le Contrebandier et son chien, bronze.

- Cambrai :

- musée de Cambrai :

- Avant l'Âge de pierre, plâtre ;

- Léon de Poilloüe de Saint-Mars, statuette, esquisse ;

- Le Miroir, groupe en marbre, bronze, onyx et mosaïque, 1897[22]. Brisée lors de l'envoi à l'Exposition universelle de 1900 à Paris, la statue en marbre a été refaite peu après. La tête[23] et le torse[24] originaux sont conservés dans les réserves du musée ;

- Paysanne, statue en terre cuite, sans date[25] ;

- Baigneuse assise, dessin daté de 1906, don de l'artiste[26] ;

- La Vague, statue en plâtre, 1912[27] ;

- Achille Durieux, professeur à l'école de dessin de Cambrai, buste en plâtre, 1876[28].

- Eugène Bouly, historien de Cambrai (1804-1884), buste en bronze, 1885[29], et deux bustes en plâtre[30],[31] ;

- Pierre Bouchez (1840-1905), buste en terre cuite, 1885[32] ;

- Victor Brienne, buste en plâtre, 1898[33] ;

- Auguste Dorchain, buste en plâtre, 1899[34];

- Abel Berger, peintre cambrésien (1826-1906), bute en bronze, sans date[35].

- jardin public :

- Gilliat et la pieuvre, bronze, fonte Alexis Rudier, 1881. Statue détruite en 1917, inaugurée à nouveau en 1934 d'une nouvelle fonte d'après le modèle original en plâtre[36] ;

- Médaillon en bronze à l'effigie de Louis Blériot, 1909, pour le Monument à Blériot[37].

- place du 9-octobre :

- Médaillon à l'effigie d'Edmond Garin (1847-1928), maire de Cambrai, par Louis Georges, d'après Carlier, 1929[38].

- musée de Cambrai :

- Condom, mairie : La Danse profane, plâtre[39].

- Dijon, musée des Beaux-Arts : L'Ingénieur Adolphe Jullien, buste en plâtre[40].

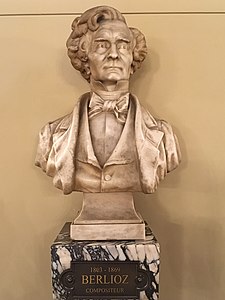

- Grenoble, musée de Grenoble : Berlioz, buste en plâtre, 1885, dépôt du FNAC en 1891[41].

- La Côte-Saint-André, musée Hector-Berlioz :

- Berlioz, buste en plâtre, 1885, dépôt du Musée dauphinois[42].

- Berlioz, buste en bronze à patine brune, 1885[43].

- Lons-le-Saunier, musée des Beaux-Arts : Combat de chien, ou Dogue, loup et chevreau, haut-relief en plâtre, 1895, modèle du marbre du Muséum d'histoire naturelle, dépôt du fonds national d'art contemporain, autrefois déposé au musée de Saint-Claude[44],[45].

- Lorient, musée de Lorient : Victor Massé, buste en plâtre[46].

- Lyon, musée des Beaux-Arts : Gilliat et la pieuvre, 1890, marbre. Lors de la répartition des œuvres du musée du Luxembourg, il est recommandé que le marbre de Gilliat soit exposé au musée du Louvre. La commission refuse mais il est offert la possibilité de l’attribuer soit au Muséum national d'histoire naturelle, soit à l'Institut océanographique de Paris[47]. Dépôt du musée d'Orsay. Inspirée du roman Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo, l’œuvre était en dépôt dans le hall de la piscine de Villeurbanne jusqu'en 2000.

- Montpellier, place de la Révolution-française : Madame Roland, buste en bronze.

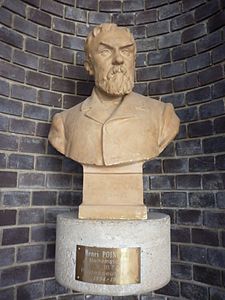

- Nancy, lycée Henri-Poincaré, cloître : Monument à Henri Poincaré, 1913, buste en bronze[48].

- Palaiseau, École polytechnique, grand hall : Henri Poincaré, professeur à l’École Polytechnique, 1909, buste en plâtre, don de Mme Henri Poincaré en 1916[49].

- Paris :

- boulevard de la Bastille, no 28, porche : Proue ornée d'une tête de Neptune[50].

- cimetière du Père-Lachaise : La Résurrection, bronze.

- École nationale des ponts et chaussées : buste en marbre de l'ingénieur Jullien, vers 1887[51].

- Hôtel de ville :

- Firmin Didot, statue en pierre, 1880, rez-de-chaussée de la façade de la rue de Rivoli. L'esquisse en plâtre est conservée au dépôt des œuvres d'art de la Ville de Paris, à Ivry[52];

- La Gravure, bas-relief en pierre, 1884, escalier d'honneur, au-dessus de la porte d'entrée. L'esquisse en plâtre est conservée au dépôt des œuvres d'art de la Ville de Paris, à Ivry.

- Petit Palais :

- Nausicaa, 1910, marbre ;

- Tête de femme, 1912, marbre de Sienne sur socle en marbre vert, acquis en 1917, dépôt du musée Galliera[53].

- Institut de France : Ferdinand Charles Léon de Lasteyrie (1810-1879), archéologue, buste[54].

- Mobilier national : Baigneuse, ou Ondine, 1914, statuette en marbre[55], anciennement dans l'appartement du commandant Féquant, localisation actuelle inconnue.

- Muséum national d'histoire naturelle, galerie de paléontologie et anatomie comparée : Dogue attaquant un loup avec un chevreau, 1896, haut-relief en pierre[56].

- Palais Galliera, musée de la Mode de la ville de Paris : On veille, buste[57].

- Palais Garnier :

- Victor Massé, buste en marbre, 1889[58] ;

- Hector Berlioz, buste en marbre, 1885[59].

- Sorbonne, façade de la rue des Écoles : L'Histoire naturelle, 1887.

- Saint-Denis, maison d'éducation de la Légion d'honneur : Madame Roland, marbre, 1893[60].

- Saint-Symphorien, château de Sourches : buste en bronze d'Amédée de Pérusse des Cars ornant à l'origine le Monument au Corps expéditionnaire du 14 juin 1830, érigé en 1912 près de Dély-Ibrahim, rapatrié en 1962. Un autre exemplaire de l’œuvre se trouve au milieu des ruines du château des Cars[61].

- Tours, hôtel de ville : Le Jour et La Nuit, 1899, cariatides cantonnant l'horloge.

- Valenciennes, musée des Beaux-Arts : Gilliat et la pieuvre, plâtre original, 1879[62].

- Vannes, collège Saint-François-Xavier : buste en bronze du comte Ludovic Espivent de La Villesboisnet, 1910[63].

- Verrières-le-Buisson : Monument aux Vilmorin : l'Agriculture et l'Horticulture, 1908, groupe en marbre de trois statues, L'Agriculture, L'Horticulture et un Enfant vannant, élevé par souscription internationale[64]. Restauré à l'occasion du bicentenaire Verrières-Vimorin 1815-2015, le groupe a été réinstallé devant la mairie de la municipalité et inauguré le [65]. L'imposant piédestal a disparu[66].

- Vizille, musée de la Révolution française : Madame Roland, statue en plâtre[67].

Œuvres détruites

- Enguerrand de Monstrelet, statue en pierre anciennement dans le jardin public de Cambrai, érigée en 1876, détruite en 1944, remplacée par une statue du même par Pierre-Alfred Cazaubon[68].

- L'Aveugle et le paralytique ou La Fraternité, groupe en bronze anciennement dans le jardin public de Cambrai, érigé en 1885 d'après le modèle en plâtre exposé au Salon de 1884, détruit en 1917, restitué en 1934, envoyé à la fonte en 1942[69].

- La Famille, groupe en plâtre créé en 1886, présenté hors concours au salon de 1887, acquis par l’État, déposé au musée des beaux-arts d'Arras en 1889, détruit en 1915[70].

- Buste en bronze à l'effigie du général Léon Poilloüe de Saint Mars, dit le « Père du Soldat » pour son monument à Condé-sur-Escaut, érigé en 1907, et statue de soldat, détruit[71].

- Médaillon en bronze à l'effigie du général Maurice Bailloud, pour le Monument aux Morts de l'Armée d'Afrique à Alger, érigé le et détruit en 1943[72].

Monuments aux morts

La statue de poilu On ne passe pas ! a servi au décor de plusieurs monuments aux morts de la Première guerre mondiale, dans les communes des départements suivants :

- Aveyron : Campouriez[73], Nant[74] ;

- Corse-du-Sud : Sampolo[75] ;

- Doubs : Dannemarie[76], Lizine[77], Pelousey[78], Pouilley-les-Vignes[79], Pugey[80], Thoraise[81] ;

- Nord : Beaurepaire-sur-Sambre[82].

- Œuvres de Joseph Carlier

- Firmin Didot (1880), façade nord de l'hôtel de ville de Paris.

- Gilliat et la pieuvre (1890), marbre, cloître du musée des Beaux-Arts de Lyon.

- Dogue attaquant un loup avec un chevreau (1896), haut-relief, Paris, Muséum national d'histoire naturelle.

- Le Miroir (1897), marbre et bronze, musée de Cambrai.

- Cariatides (vers 1899-1900), hôtel de ville de Tours.

- Monument aux Vilmorin (1908) (vestiges restaurés en 2015), Verrières-le-Buisson, place Charles-de-Gaulle.

- Monument aux Vilmorin (1908) (restauré en 2015, vue de dos), Verrières-le-Buisson, place Charles-de-Gaulle.

- Monument à Louis Blériot (1910), par André Laoust, médaillon en bronze de Carlier, jardin aux fleurs de Cambrai.

- Façade du 28, Boulevard de la Bastille.

- Mascaron et consoles de l'immeuble du 40, avenue Ledru-Rollin à Paris.

- Monument aux morts de Lizine (Doubs), sommé d'On ne passe pas ! par Émile Joseph Carlier

Œuvres référencées, non localisées

- Cambrai angoissé, 1919, terre cuite[83].

- Georges Clemenceau, 1919[84],[85].

- Victoire, 1919, esquisse en terre cuite[86].

- Le Révolté, 1926, terre cuite[87]

- Le Père et la mère de Carlier, bustes en marbre[88].

- Le Petit Destructeur, marbre[89].

- La Brise[90]

- Acis et Galathée, esquisse en terre cuite[91].

- Tête de Danseuse, marbre[92].

- Victor Ramette, buste [93].

- Félix Devignes, buste[94].

- Deflandre, médaillon[95].

- La Femme du Pêcheur, bronze[96].

- Alsace-Lorraine, plâtre, projet de monument[97].

- Diane chasseresse, plâtre[98].

- Tête de Danseuse, plâtre[99].

- L'Enfant à l'outre, projet de fontaine, plâtre[100].

- La Belle et la Bête, esquisse en terre cuite[101].

- Les Amants, esquisse en plâtre[102].

- Retour des champs, esquisse en plâtre[103].

- La Mère et l'enfant, esquisse en plâtre[104].

Récompenses

- 2e médaille du Salon de 1879 pour Gilliat.

- 1er médaille du Salon de 1883 pour L'Aveugle et le Paralytique.

- Grand prix d'Amsterdam, 1883.

- Grand prix de l'Exposition d'Anvers, 1885.

- Médaille d'or de l'Exposition universelle de 1889 à Paris.

Salons et expositions

- Salon de 1874 : trois bustes, dont celui de l'historien Latherne.

- Salon de 1879 : Gilliat aux prises avec la pieuvre, statue inspirée du roman Les Travailleurs de la Mer de Victor Hugo, lui vaut une 2e médaille, no 4852 du catalogue, achat du musée des beaux-arts de Valenciennes pour 2 500 francs[105]. Acquise par le musée de Cambrai en 1882 avec deux toiles d'Eugène Delacroix et divers pour 20 000 francs[106].

- Salon de 1881 :

- Avant l'Âge de Pierre, groupe en plâtre, no 3699 au catalogue (musée de Cambrai), l'auteur hors-concours obtient une bourse de voyage.

- Madame Roland, plâtre, statue en pied, achat de l'État.

- Salon de 1883 : L'Aveugle et le Paralytique, 1er médaille.

- 1883 : Exposition d'Amsterdam, grand prix.

- Salon de 1885 et Exposition d'Anvers, grand prix du jury.

- Salon de 1886 : La Famille (musée des Beaux-Arts d'Arras).

- Salon de 1887 :

- Madame Roland, statue en plâtre (Autun, musée Rolin) ;

- La Famille groupe en plâtre, no 3734 du catalogue ;

- Adolphe Jullien, buste en marbre, hors-concours (Paris, École nationale des ponts et chaussées).

- Salon de 1888 : Histoire Naturelle (Paris, Sorbonne).

- Exposition universelle de 1889 à Paris, médaille d'or.

- Salon de 1890 : Gilliat et la Pieuvre, marbre, no 3629 du catalogue, acquisition de l'État[107] (Amiens, musée de Picardie[108]).

- Salon de 1893 : Madame Roland, statue en marbre, no 2667 du catalogue, hors-concours, acquise pour la maison d'éducation de la Légion d'honneur de Saint-Denis[109].

- Salon de 1897 : Le Miroir, médaille d'honneur.

- Exposition universelle de 1900 à Paris : Le Miroir, marbre et bronze[110].

- Salon de 1906 : Baigneuse[111].

- Salon de 1908 : Monument aux Vilmorin (collections municipales de Verrières-le-Buisson).

- Salon de 1909 : Baigneuse debout, marbre[112].

- Exposition universelle de Bruxelles de 1910 : Nausicaa, marbre grandeur nature, exposée dans la section artistique au Salon d'honneur.

- Exposition anglo-japonaise de Londres en 1910.

- Salon de 1912 : Jeunesse, marbre[113].

- Salon de 1914 : Panyre aux talons d'or, poésie d'Albert Samain[114].

- Salon de 1926 : Le Révolté, terre cuite.

- 2e exposition des Amis des arts à Cambrai, du au : rétrospective.

- 1928 : Paris, Grand Palais, exposition rétrospective posthume.

Iconographie

- Alphonse Lechevrel, Émile Joseph Carlier, 1897, portait de l'artiste de profil, plaquette uniface en cuivre, Paris, musée d'Orsay[115].

Hommages

Une rue de Cambrai porte son nom, la rue Joseph-Carlier[116].

Notes et références

Annexes

Bibliographie

- Fernand Créteur, Dévignes, A. Dorchain, G. Desjardins, Éloge funèbre de Émile Joseph Nestor Carlier, 1928.

- Paul Petit, « Émile Joseph Carlier », in : Les Amis des arts, Cambrai, 1928, Imprimerie Henri Mallez et Cie, 1928, 68 p.

- Pierre Kjellberg, Les Bronzes du XIXe siècle, Dictionnaire des sculpteurs, Éditions de l'Amateur, 1989, p. 173.

- Harold Bergman, Sculptures et fondeurs, 1800-1930, volume II, Chicago Abage, 1973, p. 370.

- Guillaume Peigné, Dictionnaire des sculpteurs Néo-baroques français (1870-1914), Paris, Éditions du CTHS, 2012, pp. 92-101.

- Bouly de Lesdain, « Une œuvre du statuaire Émile Joseph Carlier », in : Archives de la Commission historique du Nord, archives départementales du Nord, sous-série 15J -39-40.

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- Ressource relative à la vie publique :

- « Émile Joseph Carlier », sur Association des Amis et Passionnés du Père-Lachaise.

- Plaque du Monument aux Morts de l'Armée d'Afrique à Alger, sur georges2.over-blog.com.

- Sculptures ornant la façade d'un hôtel particulier de l'avenue de Villiers à Paris, sur photo.rmn.fr.

- L'Histoire naturelle à la Sorbonne, sur parissculptures.centerblog.net.