Abbaye de Lieu-Croissant

L'abbaye de Lieu-Croissant ou Lieucroissant (« Locus Crescens »), également connue sous le nom d'abbaye des Trois-Rois (« Trium Regum ») est une ancienne abbaye cistercienne[2], située à Mancenans, dans le département du Doubs. Fondée au XIIe siècle, l'abbaye est rattachée à Lucelle, et prospère pendant tout le Moyen Âge grâce aux patronages des familles nobles de la région, les comtes de Montbéliard et de Montfaucon, les comtes de la Roche, les seigneurs de Granges et de Grammont, les comtes de Ferrette, les seigneurs de Neuchâtel.

| Nom local | Abbaye des Trois-Rois |

|---|---|

| Diocèse | Besançon |

| Numéro d'ordre (selon Janauschek) | LXXX (80)[1] |

| Fondation | vers 1134 |

| Cistercien depuis | 29 novembre 1134 |

| Dissolution | 1791 |

| Abbaye-mère | Lucelle |

| Lignée de | Morimond |

| Abbayes-filles | Aucune |

| Coordonnées | 47° 27′ 50″ N, 6° 33′ 54″ E |

|---|---|

| Pays | |

| Région historique | Comté de Bourgogne |

| Région actuelle | Bourgogne-Franche-Comté |

| Département | Doubs |

| Commune | Mancenans |

L'abbaye est vendue comme bien national en 1791, et il n'en subsiste aujourd'hui que quelques traces.

Situation et toponymie

L'abbaye de Lieu-Croissant est située dans la vallée formée par le Ruisseau de l'Abbaye, petit affluent de la rive droite du Doubs, confluent avec ce dernier à Appenans, en aval de L'Isle-sur-le-Doubs. Bien que située sur le tènement de la commune de Mancenans, elle est séparée du bourg par la colline du Replain[3].Il semble que le nom de l'abbaye (en latin « Locus crescentis ») corresponde à la dévotion particulière des Cisterciens envers la Vierge Marie. En effet, l'abbé Richard, qui visite l'abbaye vers 1840, remarque une inscription en caractères gothiques du XIVe siècle sur une pierre incrustée dans la muraille nord[4] :

« Crescat in te, pia, semper locus iste, Maria »

« Que ce lieu s'accroisse toujours en votre honneur, ô tendre Marie ! »

Ce nom de Lieu-Croissant lui aurait été donné par Anséri archevêque de Besançon, même s'il n'a pu procéder à la dédicace de l'église en 1136[Note 1], puisqu'il meurt en 1134.

Lors de la translation des reliques des Rois Mages de Milan à Cologne en 1163, ordonnée par l'empereur Frédéric Barberousse, le cortège fait étape dans l'abbaye de Lieu-Croissant. Pour cette raison, l'abbaye est ensuite également connue sous le nom d'abbaye des Trois-Rois. En effet, en remerciement de leur accueil, une partie du pouce de l'un des trois rois mages aurait été offert aux moines[5]. Le changement de nom n'est pas immédiat, car il n'est repérable qu'un siècle plus tard, dans une donation de Jean de Chalon à l'abbaye dite « des Troys Roys »[6].

Histoire de l'abbaye

Fondation

L'abbaye est fondée en 1134[7] par des moines de Vaucluse qui dépendait de Cluny[8], selon la tradition historique. Il est en effet possible qu'un prieuré initial ait été fondé avant 1134, avec l'établissement d'un petit groupe de religieux vers La Prétière. Ce prieuré n'était pas forcément d'obédience clunisienne. Le cartulaire de l'abbaye[Note 2] débutant sur un échange de terres entre Lieu-Croissant et le monastère clunisien de Vaucluse, les érudits ont pu mal interpréter les premiers temps de l'abbaye. Il est également possible que ce prieuré initial n'ait jamais existé, et que l'insistance sur la pauvreté des moines et la solitude de l'ermitage initial soit une exagération des chroniqueurs de l'époque, qui reprennent deux notions chères à Bernard de Clairvaux, fondateur de l'obédience cistercienne.

En tout cas, le , deux moines de l'abbaye de Lucelle sont envoyés à Lieu-Croissant pour y établir l'ordre cistercien[8]. À partir de cette date, l'abbaye compte donc comme une des filiales de l'abbaye de Lucelle[9], au même titre que Neubourg près de Haguenau, Frienisberg près de Berne, Pairis dans les Vosges alsaciennes, Salem (ou Salmanschweiler) à proximité du lac de Constance et Saint-Urbain dans le canton de Lucerne. La création de l'abbaye cistercienne se fait soit sur l'ordre, soit sous le simple patronage des nobles locaux : la famille de la Roche, représentée par Simon Ier de la Roche ; les Rougemont[Note 3] ; le comte de Montbéliard ; et l'archidiocèse de Besançon, représenté par l'évêque Anseric. Ces personnages sont tous nommés dans la charte qui donne également la date précise de fondation de l'abbaye cistercienne.

Époque médiévale

Les donations initiales de terres sont confirmées successivement par les papes Innocent II, Eugène III, Alexandre III et Grégoire VIII[10] ; et par les descendants des fondateurs, comme Odo de la Roche qui confirme en 1260 les donations de Simon de la Roche : Vaugenans, Mancenans, Appenans, la grange de la Prétière et d'autres petits terrains[C 1].

L'abbaye disposait d'un droit de péage donné par Thierry II de Montbéliard[C 2]. En 1188, Henri Ier d'Horburg, évêque de Bâle, exempte Lieu-Croissant de droit de péage dans l'évêché de Bâle[11].

Lieu-Croissant est rapidement prospère, grâce aux dons importants des nombreuses familles nobles des environs : Montbéliard, La Roche, Granges-Grammont, Neuchâtel, les familles de Montbis (grange de Vauruche en 1249[C 3], moulin de la Rochotte près d'Uzelle en 1352[C 4]), de Saint-Mauris[C 5], d'Appenans (don de frère Hugues d'Appenans, convers de l'abbaye en 1343[C 6]), de Blussans (patronage du Rang en 1294[C 7]), d'Accolans[C 8].

L'abbaye devient un lieu d'inhumation pour certaines de ces familles : Granges-Grammont, Neuchâtel, et Montbéliard-Montfaucon (Thierry III de Montbéliard et sa femme Alix en 1269[C 9], Alide fille de Pierre de Montbéliard en 1313[C 10], Étienne de Montfaucon en 1397). En règle générale, les personnes donnent des sommes importantes en échange de quoi l'anniversaire de leur trépas est assuré d'être célébré par les moines.

L'archidiocèse de Besançon est également acteur important dans la vie du monastère. En 1183, l'archevêque Théodoric ratifie la donation des biens et territoire du village de Senargent. En 1188, le même archevêque cède aux abbés le droit de collation de la cure de Mancenans[C 11]. En 1199, c'est au tour d'Amédée, archevêque de Besançon, de donner le droit de collation sur l’église de Marvelise et la chapelle d'Onans[C 12]. Le , Eudes de Rougemont reçoit à l'abbaye le serment d'obéissance de Henri, évêque de Bâle. Cet évêque faisait de longs séjours à l'abbaye, qu'il affectionnait particulièrement[12].

Protection par les comtes de Bourgogne

Dès 1140, Renaud III de Bourgogne fait d’importants dons à l'abbaye[C 2]. En 1183, l’impératrice Béatrice de Bourgogne promet de protéger l'abbaye, et ordonne une amende « contre ceux qui pourraient troubler ledit couvent »[C 2]. En 1189, c'est au tour de son mari, l'empereur Frédéric Barberousse, de prendre l'abbaye sous sa protection, et tout ce qui lui appartient « en grange et autres droits »[C 13]. En 1253 le comte Jean Ier donne sept livres de rente annuelles, « à prendre sur le puits et mine de Salins »[C 14]. La comtesse Mahaut d'Artois a également donné un rente annuelle de 50 sols par an, à prendre sur les salines de Salins, en 1320[C 14],[13].

Famille de Granges-Grammont

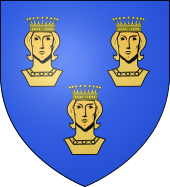

Les membres de la famille de Granges-Grammont ont fait à l'abbaye de Lieu-Croissant plusieurs dons : dîmes (de Gemontvaux[C 15]), vignes ou terrains (finage de Grammont[C 16])... Certains dons font l’objet d’échanges, tels Reynaud de Granges, qui donne la sixième part des dîmes du Bournois, en échange de la moitié de dîmes de Marvelise, en [C 12]. L'attachement de la famille de Granges à Lieu-Croissant peut également se voir par le fait que certains membres de la famille se font enterrer dans l'abbaye : Guillaume II de Granges, mort le ; Catherine de Granges en 1410[C 17]. Enfin, le blason de la famille de Granges-Grammont affirme les liens avec l'abbaye des Trois-Rois, puisqu'il est constitué de « trois bustes de carnation couronnés d'or en champ d'azur », ce qui rappelle le passage des reliques des trois Rois mages au monastère[14].

Famille de Neuchâtel

Les donations de la famille de Neuchâtel, à commencer par Thiébaut Ier, révèlent les zones d'implantation des Neuchâtel dans les années 1260 : moulins à Dambelin et Remondans, dîmes de Saulx en 1261[C 18], biens à Séchin en 1264, Blussans[C 19] et l'Isle-sur-le-Doubs en 1266. En , c'est le monastère qui cède pour 200 livres la grange de Courcelles[15]. En , Thiébaut III achète pour 60 livres le fief de Mancenans, à proximité de l’abbaye cistercienne de Lieucroissant[16].

La même année, le comte Othon IV de Bourgogne lui remet la garde de cette abbaye, ainsi que la garde du prieuré de Lanthenans, pour un an, donation faite en échange d'une forte somme prêtée au comte. Une charte de 1294 montre d'ailleurs que Thiébaud ne rendra la garde de l'abbaye « qu'aussitôt qu'il sera payé »[C 20]. Cette garde comprenait le droit de haute justice sur les terres des monastères, la jouissance des eaux, forêts autres domaines désignés, et le droit de gîte et de couvert à chaque fois que le gardien rend visite aux abbayes[17]. La donation d'Othon IV est confirmée par le roi des Romains en 1297 et 1299[18],[19] et par Othon IV en 1303[20]. Le , à cause du conflit avec Eudes IV de Bourgogne, Thiébaut V de Neuchâtel renonce au droit de garde qu'il avait sur l'abbaye et ce droit passe aux comtes de Bourgogne[C 20].

L'abbaye de Lieu-Croissant est également la nécropole choisie de la famille de Neuchâtel[21]. En 1266, Thiébaut Ier de Neuchâtel élit sa sépulture à Lieu-Croissant[C 19] ; en 1304, Richard de Neuchâtel, fils aîné de Thiébaut Ier, lègue 100 livres à l'abbaye dans son testament[C 21] ; en 1407, Thiébaud de Neuchâtel donne 22 livres par an (à prendre sur les revenus des terres de l'Isle) pour l'anniversaire de son trépas[C 17] ; en 1501, Marguerite de Neuchâtel, abbesse de Baume, donne 25 livres dans son testament pour avoir un anniversaire de trépas à l'abbaye[C 17]. On sait par ailleurs que les comtes de Neuchâtel avaient une chapelle dans l'église[C 22].

Époque moderne

En 1476, pendant la Guerre de Bourgogne, l'abbaye est détruite lors du passage des Suisses Allemands : « L'abbaye de Lieucroissant (abbaye des Trois-Rois) et tous les villages appartenant à icelles bruslés par les Allemands, et sont mendiants les religieux »[22].

Au début du XVIe siècle, l'abbaye, avec ses nombreuses possessions et droits dans de multiples villages, possède un poids fiscal et social important sur les sujets qu'elle administre. S'il on ajoute à cela une crise de subsistance provoquée par une série de mauvaises récoltes, et le bouillonnement religieux causé par la Réforme protestante dans le comté de Montbéliard tout proche[23], on comprend donc qu'elle figure parmi les cibles prioritaires de pillages, lors des révoltes paysannes en . Au début du mois d'avril, l'abbaye-mère de Lieu-Croissant, Lucelle, est pillée par des paysans révoltés du Sundgau et de Montbéliard, et les moines réussissent à se sauver en se déguisant en séculiers. Ces mêmes bandes armées se dirigent ensuite dans plusieurs directions : vers la seigneurie de Belfort, le prieuré de Froideval, la principauté ecclésiastique de Lure, Murbach et Bithaine (celle-ci fut incendiée car les paysans ne réussirent pas à entrer dans Lure). Dans leur marche vers Besançon, en suivant le cours du Doubs et en passant par l'Isle-sur-le-Doubs, ces groupes de paysans atteignent ensuite l'abbaye de Lieu-Croissant, qu'ils pillent, ainsi que le prieuré de Lanthenans, tout proche, et le prieuré de Saint-Valbert près d'Héricourt[24].

Pour récompenser l'abbaye d'être restée catholique dans une Franche-Comté peu à peu gagnée aux idées protestantes, le pape Clément VII confère à l'abbé Jean du Tartre le droit de porter les insignes épiscopaux telles que l'anneau, la mitre et la crosse[25].

L'abbaye est à nouveau détruite en 1638 par les Suédois, lors de la guerre de Dix ans : « les maisons champêtres sont ruinées ou brûlées, les fours et moulins abattus, les sujets morts »[26]. Par le jeu des alliances des territoires de Franche-Comté, elle était en effet passée sous la protection de l'Espagne. C'est le roi d'Espagne Philippe IV qui désigne dom Henri de Lenet, pour reconstruire l'église et l'abbaye[27]. A sa succession, l'abbaye passe sous protection française, avec le régime de la commende[Note 4].

En 1768, grâce aux travaux de la Commission des réguliers, on sait que l'abbaye ne comporte plus que six moines, et son revenu est de 6 374 livres[28]. À la fin du XVIIIe siècle, la règle n'est plus vraiment suivie[29]. L'abbé possède à cette époque un terrain et une maison dans la ville de Besançon[30].

Vers la fin du mois de , les habitants des environs déclarent aux moines de l'abbaye de Grâce-Dieu et de Lieu-Croissant « qu'étant du Tiers État, il est temps qu'ils dominent sur les abbés et les religieux, attendu que la domination de ceux-ci a duré trop longtemps »[31]. Le 19 juillet 1789, l'abbé de Beaumont se rend dans le village de Senargent, appartenant à l'abbaye. Les habitants viennent lui réclamer les titres des redevances seigneuriales. Comme il ne peut les produire car il ne les détient pas sur lui, les habitants se déplacent à l'abbaye et obtiennent des moines tous les papiers[32]. Le 22 juillet, un autre groupe d'habitants d'Appenans, Mancenans, Geney, Accolans, Étrappe viennent également réclamer les titres, et finissent par piller intégralement l'abbaye. Les moines prennent la fuite pendant l'émeute, et passent les frontières de la Suisse[réf. nécessaire]. L'abbé de Beaumont rejoint le Comte de Provence, futur Louis XVIII, à Mittau[33].

L'abbaye et ses propriétés sont vendues comme biens nationaux les 19 et . L'abbaye est ensuite transformée pour un court temps en hôpital militaire[34], entre 1793 et 1800. L'un de ses propriétaires au XIXe siècle est l'érudit Bulliard, qui écrit un ouvrage sur cette même abbaye[35].

Revenus et possessions de l'abbaye

L'abbaye possède un moulin, toujours nommé « moulin de l'Abbaye » aujourd'hui, peut-être alimenté par le ruisseau éponyme. En tout cas les premières traces écrites datent de 1329, où il est mentionné dans une charte. Vendu par le district de Baume après la Révolution[36] (comme l'abbaye à laquelle il appartenait), il est acheté en 1847 par une famille de meuniers, qui exerce toujours. Mais les bâtiments ont été largement remaniés et ne sont plus de l'époque de l'abbaye[37].

En 1295, un dénombrement ordonné par Othon IV de Bourgogne permet de se rendre compte de l'état des revenus des abbayes dépendant de Cîteaux, parmi lesquelles Lieu-Croissant, qui possède 700 livres de terres de revenus[38].

L'abbaye possède quelques droits sur les villages et hameaux des environs : Accolans, Arcey, Blussans, Champey, Longevelle, Colombier-Châtelot. Déjà en 1187, une bulle du Pape Grégoire VII confirme les possessions de l'abbaye, parmi lesquels les villages de Blussans et Colombier-Châtelot[39].

En 1310, une église paroissiale est construite à Senargent, et son patronage est confié à l'abbaye[C 23].

La chapelle de l'abbaye à Soultz

L'abbaye de Lieu-Croissant reçoit en 1210 de Frédéric II, comte de Ferrette, le fief d'Ollwiller, situé sur le territoire de Soultz en Alsace[40]. La donation, faite en compensation des dommages qu'il avait causé à cette abbaye, est confirmée par son fils Ulrich de Ferrette en 1249[41], qui y ajoute des dîmes en blé, vin et foin.

En 1253, Berthold II de Ferrette, évêque de Bâle et second fils de Frédéric II, permet aux religieux de Lieu-Croissant de fonder une chapelle dans le village de Soultz, dédiée à la Vierge. Il y attache des indulgences pour les fidèles qui donneraient à la chapelle, et confirme les possessions des dîmes sur Ollwiller. La même année, Guillaume II de la Tour, archevêque de Besançon, confirme la fondation, et attache à son tour des indulgences pour ceux qui contribuent à l’ornementation de la chapelle[42].

Le , l'évêque de Bâle autorise l'abbaye à établir un cimetière à côté de la chapelle de Soultz, destiné aux frères qui desservent la chapelle, et accorde une indulgence de quarante jours aux fidèles qui feront des aumônes à cet effet[43]. Le légat apostolique confirme cette décision, et ajoute des indulgences pour les fidèles qui aideront à rebâtir la chapelle. Il s'agissait peut-être d'en construire une plus grande que le bâtiment d'origine[44]. Le fief d'Ollwiller est vendu en 1260 par Pierre, abbé de Lieu-Croissant à Conrad Waldener, de Guebwiller, à l'exception de la chapelle (le Capellhof)[42],[45]. À partir de cette date, l'abbaye ne garde donc que la chapelle située à Soultz, plus les dîmes qui en dépendent.

Le Conseil de la ville de Soultz fait agrandir légèrement le terrain de la chapelle des moines de Lieu-Croissant, à ses frais, en 1303. En 1311, Ulric III de Ferrette affirme que les Cisterciens de la chapelle de Soultz sont désormais sous sa protection spéciale, et promet de les défendre[46]. Le , Jean Senn, évêque de Bâle, donne à l'abbé de Lieu-Croissant l'autorisation de choisir deux moines pour entendre les confessions des habitants de Soultz.

La chapelle se développe peu à peu, par tous ces appels aux dons, indulgences et privilèges octroyés. De 1284 et jusqu'au XVIe siècle même, de nombreux habitants donnent leurs biens, des fermes, des vignes, choisissent de se faire enterrer dans la chapelle, ou promettent un cens annuel[Note 5]. Les moines utilisent leurs revenus pour agrandir l'église : en 1346, les cinq nouveaux autels sont consacrés par le vicaire général de l'évêché de Bâle. Dans le même temps, des contestations s'élèvent entre les moines cisterciens et les ayants-droit des biens qu'ils peuvent recevoir. Par exemple, en 1286, Wernher de Mulhouse conteste à l'abbaye de Lieu-Croissant la possession des biens situés à Luemschwiller, donnés à l'abbaye par un de ses ancêtres[47]. À la fin du XIVe siècle, les Cisterciens recourent de temps à temps à l’expropriation contre les censitaires, paysans qui ne peuvent plus payer la redevance, ruinés par les bandes armées anglaises[48]. En 1525, tout comme l'abbaye de Lieu-Croissant, la chapelle de Soultz qui en dépendait est pillée par des groupes de paysans révoltés. La ville de Soultz est reconnue coupable d'avoir ouvert les portes de la ville et permis le pillage, et condamnée à payer 35 livres bâloises[49].

Vers 1586, il semble que l'état de la chapelle soit peu reluisant : en tout cas la situation de ses revenus est « déplorable »[50]. En 1608, Christophe Blarer de Wartensee, évêque de Bâle, achète la chapelle pour quinze mille livres bâloises[C 24], et la réunit à son évêché ; elle est désormais desservie par un chapelain et administrée par un régisseur laïque. Elle prend le nom de chapelle des Trois-Rois, sans doute pour rappeler l'abbaye dont elle dépendait auparavant.

La chapelle ne comptait, même à son apogée, que quelques frères conventuels, dirigés par des proviseurs, ou « Capellmeister » :

- Frère Gerhard, de 1284 à 1300.

- Frère Jean, de 1310 à 1321.

- Frère Rodolphe, de 1338 à 1341.

- Frère Nicolas de Pfaffenheim, de 1347 à 1355.

- Frère Guillaume Kurtze, en 1370.

- Frère Hugue zem Burnen, en 1382.

- Frère Renaud de Champey, en 1383.

- Frère Jean Bischof, en 1388.

- Frère Garinus de Montbéliard, de 1394 à 1396.

- Frère Hugues, en 1396.

- Frère Huguelin de Senargens, en 1398.

- Frère Antonius Fabri, de 1513 à 1526.

En 1789, la cour et la chapelle possèdent un revenu de 80 livres. Transformées en bien nationaux, elles sont vendues à divers particuliers[51]. L'église du XIVe siècle avait déjà disparu au milieu des maisons et habitations du bourg de Soultz qui débordaient sur ses terrains ; du bâtiment ne subsistait que le chœur, comme en témoigne le plan dressé en 1797. En revanche, les bâtiments laïques étaient restés en usage (poulailler, buanderie, écurie, grange, corps de logis, remise, pressoir et cave). Les vestiges sont aujourd'hui incorporés dans les maisons voisines[52].

L'édifice

Il ne reste aujourd'hui que quelques ruines de l'abbaye d'origine, visibles parmi le hameau du lieu-dit Lieu-Croissant, à Mancenans : une porte cochère, un petit pavillon du XVIIe siècle, une fenêtre à lancettes et quelques murs écroulés.

Le linteau de porte sur lequel était écrite l'inscription « Crescat in te, pia, semper locus iste, Maria » a été donnée à l'église d'Appenans, et encastrée dans le bras droit du transept (chapelle de la Vierge)[53].

Il reste également des plans de façade et de coupe de l'église abbatiale, visibles aux Archives départementales du Doubs, qui conserve les fonds liés à l'abbaye de Lieu-Croissant. L'église n'est plus visible mais on sait que les personnages suivants y étaient enterrés :

- Jean de Scey-la-Tour, mort après 1316[54].

- un seigneur de Granges, probablement Guy de Granges, mort vers 1336[54].

- Nicolas de Valengin, mort le [54].

- Richard de Scey-la-Tour, mort le [54].

- Guillaume II de Granges, seigneur de Grammont, mort le . La pierre a ensuite été transposée dans le mur de façade de l'église d'Appenans[53].

- l'abbé de Lieu-Croissant Aymon d'Oiselay, mort le [54].

- Gui de Grammont, mort le [54].

- Philippe de Scey, écuyer, mort le [53].

- Agnès d'Arcey, femme de Guyot III de Grammont, morte en 1396[53].

- frère Balthazar, prieur de Lieu-Croissant, mort en 1543[53].

- Jean du Tartre, abbé de Lieu-Croissant, mort vers 1545, et son frère Antoine du Tartre[53].

- l'abbé de Lieu-Croissant Remi d'Occors, mort en 1565[54].

L'église est également le lieu de sépulture choisi par plusieurs membres de la famille Neuchâtel, parmi lesquels :

- Thiébaud Ier de Neuchâtel.

- Thiébaud III de Neuchâtel, qui obtient, comme Thiébaud Ier, la garde de l'abbaye.

- Thiébaud IX, dont le père n'est pas enterré dans l'abbaye, choisit à nouveau Lieu-Croissant comme lieu de sépulture (mort le ). Sa femme Bonne de Châteauvillain, morte le , est inhumée auprès de lui. La description de leurs gisants et l'épitaphe est connue grâce à un document judiciaire[53] : « Cy gist hault et puissant seigneur monseigneur Thiebault seigneur de Neufchastel de Chastel sur Mezelles et d espinal mareschal de Bourgongne qui trespassa le quatrième jour en Décembre l an mil quatre cens soixante neuf et emprès hist haute et puissante dame Madame Bonne de Chastel Villain sa femme qui trespassa le neufieme jour d aoust l’an mil quatre cens septante quatre, desquels Dieu aye leurs ames »[55].

Au début du XIXe siècle, les ruines de l'abbaye servent de carrière, et certaines pierres tombales sont emportées dans les villages environnants, comme matériau de construction[53],[56].

Liste des abbés

- Thiébaud en 1135.

- Garnier.

- Gauthier.

- Narduin en 1177.

- Étienne Ier en 1183.

- Humbert Ier en 1187.

- Joseph en 1188.

- Étienne II en 1203.

- Hugues Ier en 1222[Note 6].

- Guillaume en 1229.

- Gui en 1240.

- Pierre Ier en 1258[57].

- Pierre II en 1260.

- Adolphe en 1263.

- Gérard Ier en 1280.

- Henri Ier en 1286.

- Humbert II en 1299.

- Rol en 1300.

- Jean I de Granges en 1303, deuxième fils de Guillaume I de Granges et Isabelle d'Uzelles[58].

- Rahouls ou Rodolphe en 1338, et au moins jusqu'en 1346[C 25].

- Aymon d'Oiselay, en 1356, et jusqu'à sa mort le 27 décembre 1359.

- Jean II de Mancenans en 1361.

- Girard II en 1380.

- Jean III en 1381.

- Hugues II en 1392.

- Jean IV en 1407.

- Pierre III en 1423.

- Pierre IV Jacobtat en 1430.

- Pierre I de Clerval en 1437.

- Jean V Porterne en 1460.

- Jean VI de Clerval en 1462.

- Jean VII de Fallon[Note 7] en 1464.

- Pierre VI Paypau ou Papay en 1465.

- Jean VIII Bernard en 1491.

- Jean IX Daugerans (ou d'Augerans) en 1512.

- Jean X d'Auvers.

- Jean XI du Tartre, élu le 27 avril 1520.

- Rémi d'Occortz, ou d'Occourt, en 1559[59].

- Jean XII de Grammont en 1570.

- Claude de Grammont de 1571 à 1577[60].

- Louis de Boutechoux, le 24 septembre 1579, jusqu'en 1610[61].

- Philippe-Emmanuel de Montfort, neveu du précédent, prieur de Moutier, nommé en 1620, mourut en 1657[62].

- Henri II Lenet de Laré, en 1657, jusqu'à sa mort le 27 novembre 1710.

- Léon de Saulx de Tavanne, du 24 décembre 1710 jusqu'à sa mort en juin 1719[63].

- Charles-Joseph Mareschal de 1719 à 1724[64].

- N... Courchetet[65].

- N... Boisot en 1742 et jusqu'à sa mort en 1766[66].

- François-Gaspard de Jouffroy de Gonsans, abbé depuis 1767, chanoine honoraire du chapitre de Saint-Claude, vicaire-général du diocèse d’Évreux, évêque de Gap depuis 1774. Il résignera son bénéfice d’abbé de Lieu Croissant en 1777 peu avant son transfert officiel de l’évêché de Gap à celui du Mans[67].

- Le dernier abbé est Bertrand-René de Beaumont, aumônier de la Cour[68], de 1778 à 1790.

(d'après la Gallia Christiana, sauf indications contraires).

Notes et références

Notes

Références

- « Cartulaire de l'abbaye des Trois-Rois, autrement dite Lieu-Croissant », dans Droz, Extrait de l'inventaire des titres et papiers de l'abbaye de Cherlieu, 1694 (Manuscrit Moreau 874, ancienne cote Droz 13), coll. « Droz, sur la Franche-Comté », 597 feuillets (lire en ligne), fol. 158 à 294 :

- Autres références :

Sources et bibliographie

Sources primaires

- Abbé Baverel (Ms Baverel 39), Cartulaire de l'abbaye des Trois Roys : Copié sur le manuscrit 774 de la Bibliothèque publique de Saint-Vincent de Besançon (lire en ligne).

- Cartulaire de la seigneurie de Neufchâtel, au comté de Bourgogne (Manuscrit NAF 3535. Copie, faite par Jules Gauthier) (lire en ligne).

- Joseph Trouillat et Joseph Louis Vautrey, Monuments de l'histoire de l'ancien évêché de Bâle : recueillis et publiés par ordre du Conseil exécutif de la République de Berne, t. I, Porrentruy, Victor Michel, , 866 p. (lire en ligne).

- Joseph Trouillat et Joseph Louis Vautrey, Monuments de l'histoire de l'ancien évêché de Bâle : recueillis et publiés par ordre du Conseil exécutif de la République de Berne, t. II, Porrentruy, Victor Michel, , 805 p. (lire en ligne).

- Joseph Trouillat et Joseph Louis Vautrey, Monuments de l'histoire de l'ancien évêché de Bâle : recueillis et publiés par ordre du Conseil exécutif de la République de Berne, t. III, Porrentruy, Victor Michel, , 936 p. (lire en ligne).

Bibliographie

- (la) Gallia christiana, t. XV, province de Besançon (lire en ligne), p. 260-265.

- Jacques Baquol et Paul Ristelhuber (éditeur), L'Alsace ancienne et moderne : ou dictionnaire géographique, historique et statistique du Haut et du Bas-Rhin, Strasbourg, Salomon, , 3e éd., 696 p. (lire en ligne).

- Jules Gauthier, Nouvelle série de tombes franc-comtoises inédites (XIIIe – XVIIIe siècles), Besançon, Paul Jacquin, (lire en ligne).

- Jean Baptiste Glaire, Dictionnaire universel des sciences ecclésiastiques, t. II : K-Z, Paris, Poussielgue frères, , 1336 p. (lire en ligne).

- Nicolas-Antoine Labbey-de-Billy, Histoire de l'Université du Comté de Bourgogne et des différents sujets qui l'ont honorée : pour faire suite aux ouvrages historiques de M. Dunod, vol. 2, Besançon, Imprimeur Claude-François Mourgeon, , 994 p. (lire en ligne).

- René Locatelli, Sur les chemins de la perfection : moines et chanoines dans le diocèse de Besançon : vers 1060-1220 (thèse de doctorat ès Lettres), Université Jean Monnet, Saint-Etienne, Publications de l'Université de Saint-Etienne, (ISBN 2862720240 et 9782862720241, OCLC 411442559, lire en ligne).

- Hugues du Tems, Le clergé de France, ou tableau historique et chronologique des archevêques, évêques, abbés, abbesses et chefs des chapitres principaux du royaume : depuis la fondation des églises jusqu'à nos jours, t. II, Paris, Delalain, (lire en ligne).

- Jean-François-Nicolas Richard dit abbé Richard, Recherches historiques et statistiques sur l'ancienne seigneurie de Neuchâtel, au comté de Bourgogne, Besançon, imprimerie de Charles Deis, , 453 p. (lire en ligne).

- Henri Cousin, « L'abbaye des Trois-Rois », dans Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts du département de la Haute-Saône, (ISSN 0395-7098, lire en ligne), p. 111-132.

- Jean-Marc Debard, « La Guerre des Paysans dans les marges occidentales du monde germanique : 1525 dans la Porte de Bourgogne, le Comté de Montbéliard et Bailliage d'Amont de Franche-Comté », dans Société d'histoire et d'archéologie de Saverne et environs, Pays d'Alsace, Saverne, , 80 p. (lire en ligne).

- A. Gasser, « Les maisons religieuses de Soultz : La chapelle du Lieu-Croissant et des Trois-Rois », dans Fédération des sociétés d'histoire et d'archéologie d'Alsace, Revue d'Alsace, t. LVII, Colmar, , 661 p. (lire en ligne), p. 621-641.

- Jules Gauthier (séance du 25 janvier 1882), « Les inscriptions des abbayes cisterciennes du diocèse de Besançon », dans Procès-verbaux et mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon, Besançon, P. Jacquin, , 448 p. (lire en ligne).

- René Locatelli, « L'implantation cistercienne dans le comté de Bourgogne jusqu'au milieu du XIIe siècle », dans Aspects de la vie conventuelle aux XIe -XIIe siècles : Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public, 5e congrès, Saint-Etienne, (DOI 10.3406/shmes.1974.1189, lire en ligne), p. 59-112.