Agglomération protohistorique d'Aulnat

L'agglomération protohistorique d'Aulnat, également appelée agglomération ou site d'Aulnat-Gandaillat-La Grande Borne-Le Brezet, est une agglomération gauloise arverne occupée entre la fin du IIIe siècle av. J.-C. et le début du Ier siècle av. J.-C. dont la superficie est estimée à 150 ha. Elle se trouve sur la commune de Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme mais son nom lui vient des premières découvertes réalisées à l'occasion de la construction de la base aérienne 745 Aulnat sur la commune voisine d'Aulnat.

| Agglomération protohistorique d'Aulnat | |||

| Localisation | |||

|---|---|---|---|

| Pays | |||

| Cité gauloise | Arverne | ||

| Département moderne | Puy-de-Dôme | ||

| Commune moderne | Clermont-Ferrand | ||

| Coordonnées | 45° 46′ 51″ nord, 3° 08′ 48″ est | ||

| Superficie | 150 ha | ||

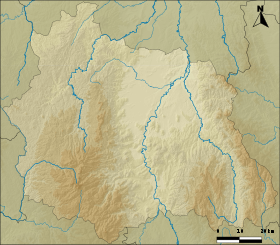

| Géolocalisation sur la carte : France Géolocalisation sur la carte : Puy-de-Dôme | |||

| Histoire | |||

| Époque | La Tène IIIe siècle av. J.-C. au Ier siècle av. J.-C. | ||

| modifier | |||

Historiographie

Une occupation laténienne a été mise en évidence au tournant des années 1930 et 1940 grâce aux observations de Jean-Jacques Hatt et de Gabriel Fournier[1] dans le cadre de l'aménagement de la base aérienne 745 Aulnat et de prospections dans les 10 ha aux alentours[2]. Après la Seconde Guerre mondiale, avec l'urbanisation galopante de l'agglomération clermontoise, les découvertes ponctuelles se multiplient mais aucune fouille n'est réalisée[3]. Des surveillances de travaux sont notamment menées par Fernand Malacher tandis que les prospections de Nigel Mills permettent de documenter certains secteurs de la plaine de la Limagne[4]. La fouille programmée la plus importante est celle menée à partir de 1966 par Robert Périchon, rejoint par John Collis à partir de 1973[5]. La fouille de ce secteur sur un total de 4 200 m2[6] dure jusqu'en 1982 et les équipes anglaises mettent en œuvre des approches très différentes de celles de Périchon issues des fouilles préhistoriques[7]. D'autres fouilles ont été menées à Pontcharaud, notamment en 1985 sur une nécropole du IIe siècle av. J.-C. ainsi que des structures domestiques, ou encore en 2000[8]. D'autres opérations ont également eu lieu rue Élisée Reclus en 1991[9]. Des sondages mécaniques ont permis de porter la superficie totale documentée à environ 60 ha au début des années 2010[10].

Organisation et vestiges

L'agglomération prend la forme d'habitats ruraux à architecture de bois et de terre, implantés tous les 500 m à 1 km sur une superficie d'environ 150 ha au sein du territoire marécageux drainé de la Limagne[11] potentiellement divisé en îlots[12]. Les plus anciens habitats sont fondés à la fin du IIIe siècle av. J.-C. tandis que les derniers abandons datent du début du Ier siècle av. J.-C.[13]. Outre les vestiges d'habits domestiques, des restes d'artisanat du fer et des métaux non ferreux, de tabletterie et de production céramique ont été retrouvés en plusieurs points de l'agglomération[10]. Aucun aménagement public n'est documenté sinon d'hypothétiques places de marché[14] et l'édifice cultuel évoqué au début des années 2000 ne fait pas l'unanimité quant à son interprétation[15]. Plusieurs espaces funéraires sont implantés en périphérie de l'agglomération[12], à l'image de la nécropole de Pontcharaud[16]. Le site demeure néanmoins peu documenté[17],[14].

Le site d'Aulnat constitue la plus ancienne agglomération arverne[18],[14] qui aurait été à l'origine concentrée sur une dizaine d'hectares au début du IIIe siècle av. J.-C. avant de s'étendre vers le nord-ouest au tournant du siècle, puis vers l'ouest et l'est après le milieu du IIe siècle av. J.-C., au moment de son apogée[12]. Son abandon survient au début du Ier siècle av. J.-C.[12]. Plutôt qu'agglomération ou complexe, Christine Mennessier-Jouannet plaide en faveur de la qualification de ville pour décrire le site d'Aulnat[19].

Plusieurs sites périphériques agricoles de taille restreinte sont bien connus grâce à des fouilles importantes, comme l'établissement aristocratique du Pâtural[20] où est reconnu un important atelier de forge[21], ou encore rue Descartes avec une production céramique, et à Sarliève avec de nombreux restes de tabletterie[22]. Le sanctuaire de l'oppidum de Corent pourrait avoir assuré les fonctions cultuelles de l'agglomération[14].

Dès les premières interventions sur le site, une céramique d'un type particulier, jatte tronconique à hanse horizontale, est individualisée et nommée jatte d'Aulnat[23].

Notes et références

Bibliographie

- Yann Deberge, Marie-Caroline Kurzaj et Romain Lauranson, « Les agglomérations ouvertes de la fin de l'Âge du Fer en territoires arverne et vellave (nord-est du Massif central) », dans Stephan Fichtl, Philippe Barral, Gilles Pierrevelcin et Martin Schönfelder (dir.), Les agglomérations ouvertes de l'Europe celtique (IIIe-Ier s. av. J.-C.), Strasbourg, AVAGE, coll. « Mémoires d'Archéologie du Grand Est » (no 4), (ISBN 978-2-9561936-3-0), p. 179-212.

- Yann Deberge, Christine Vermeulen et John Collis, « La première ville des Arvernes », L'archéologue, no 95, , p. 14-19 (ISSN 1255-5932).

- Yann Deberge, Christine Vermeulen et John Collis, « Le complexe de Gandaillat / La Grande Borne : un état de la question », dans Christine Mennessier-Jouannet et Yann Deberge (dir.), L'archéologie de l'âge du fer en Auvergne, Lattes, Édition de l'Association pour le développement de l'archéologie en Languedoc-Roussillon, coll. « Monographies d'archéologie méditerranéenne », (ISBN 978-2-912369-13-0), p. 267-289.

- Lionel Orengo, Forges et forgerons dans les habitats laténiens de la Grande Limagne d'Auvergne. Fabrication et consommation de produits manufacturés en fer en Gaule à l'âge du Fer, Montignac, Monique Mergoil, coll. « Monographies Instrumentum » (no 26), (ISBN 978-2-907303-75-0).

- Robert Périchon, « Le site de Clermont-Ferrand-Aulnat, les fouilles de la Grande Borne », dans John Collis, Alain Duval et Robert Périchon, Le deuxième Âge du Fer en Auvergne et en Forez et ses relations avec les régions voisines, Sheffield/Saint-Étienne, Université de Sheffield/Centre d'Études Foréziennes, (ISBN 0-906090-12-1), p. 30-40.

- Michel Provost et Christine Mennessier-Jouannet (dir.), Le Puy-de-Dôme, Paris, Académie des inscriptions et belles-lettres, coll. « Carte archéologique de la Gaule » (no 63/2), (ISBN 978-2-87754-031-5).