Catastrophe d'Aniche de 1827

La Catastrophe d'Aniche de 1827 a lieu le 7 février 1827 dans la matinée vers 11 h 30. Aniche déplore une catastrophe à la Fosse Saint-Hyacinthe de la Compagnie des mines d'Aniche.

| Catastrophe d'Aniche de 1827 | |

Mines d'Aniche - Mineurs à l'abattage | |

| Type | catastrophe minière |

|---|---|

| Pays | France |

| Localisation | Aniche |

| Coordonnées | 50° 20′ 01″ nord, 3° 16′ 26″ est |

| Date | 11hr30 |

| Participant(s) | 46 |

| modifier | |

Un foyer qu'on avait l'habitude d'entretenir a communiqué le feu aux échafaudages d'accès au puits de descente des ouvriers. La fumée se répandit en abondance à l'intérieur de la mine, elle asphyxia 46 ouvriers occupés dans les veines à l'extraction de la houille.

Sept jeunes gens et deux pères de familles[pas clair] furent retirés morts[1],[2]

Contexte

Difficultés de la Compagnie des mines d'Aniche

La houille est découverte à la profondeur de 70 toises dans la nuit du à la fosse Sainte Catherine. Deux autres puits sont creusés non loin sur le territoire d'Aniche, en 1779. Il s'agit de la fosse Saint-Laurent - Sainte-Thérèse. Une machine à feu est installée dans cette dernière. Malgré l'ouverture de ces deux nouvelles fosses, la production reste très faible : 70 000 tonnes sont produites en 1785. Les veines de charbon sont peu épaisses et accidentées, et le gisement est pauvre. En 1786, à la suite d'une inondation des travaux au fond, l'extraction est interrompue.

La Fosse Saint-Laurent - Sainte-Thérèse est définitivement abandonnée. Des nouvelles fosses sont ouvertes après l'inondation : Sainte-Barbe - Saint-Waast à Aniche en 1786, Saint-Hyacinthe à partir de 1793, à Aniche, près de la route de Douai, Aglaé à Auberchicourt (qui est une avaleresse). L'exploitation reprend en 1804, 18 ans après l'inondation, aux puits Sainte-Catherine et Saint-Mathias. L’avaleresse La Paix est ouverte en 1815 et abandonnée en 1817 à l'ouest d'Auberchicourt. Une pièce de cuvelage a rompu à 80 mètres de profondeur et provoque l'inondation du puits. En 1817, quelques décamètres à l'ouest est creusé le puits de l'Espérance.

La Compagnie des mines d'Aniche est au bord de la ruine.

Difficultés humaines

« L'anémie ou maladie des mineurs sévissait dans ces travaux mal assainis ; elle avait atteint un grand nombre d'ouvriers, elle laissa des traces dans quelques familles jusque dans les générations suivantes. Cette maladie, ajoute M. Émile Vuillemin, a entièrement disparu des mines du Nord, et la population des houillères y est, dit-il, plus forte et plus vigoureuse que celle des autres industries du pays. » [3],[4]

Difficultés techniques

Le bois est très utilisé pour l'étaiement des puits et galeries. Les chevaux participent à l'effort ; au pompage, à Saint-Hyacinthe, jusqu'à 36 chevaux étaient au fond. La chaleur, l'humidité, la poussière sont le quotidien du mineur travaillant 7 jours sur 7.

« En 1803, on applique pour la première fois une machine à vapeur à l'extraction, on l'établit sur la fosse Saint-Hyacinthe. » puis « Au commencement de 1815 on ne peut suffire aux demandes de charbon, d'ailleurs l'exploitation de la fosse Sainte-Hyacinthe ne présente pas d'avantages, on décide le creusement d'une nouvelle fosse qui portera le nom de la Paix. On rencontre des difficultés inattendues dans le creusement. Deux accidents consécutifs se produisent au cuvelage. Le dernier, en mars 1817, entraîne en 20 minutes l'inondation complète de la fosse. On l'abandonne pour en ouvrir une nouvelle sur un emplacement voisin : c'est la fosse l'Espérance. Pour la première fois, on adopte ici la forme octogone qui offre économie de bois et résistance beaucoup plus grande que la forme rectangulaire. » [3]

L'incendie

« Le 7 février 1827, par un froid excessivement rigoureux, les flammes du foyer d'aérage communiquèrent aux planches formant cloison, du Goyau, et une épaisse fumée envahit les deux compartiments du puits. Au cri de Sauve qui peut, les quarante-six ouvriers qui se trouvaient dans les travaux se précipitèrent dans les bures pour remonter au jour. Mais, par un malheur inouï, l'un de ces ouvriers ouvrit une porte donnant dans la fosse; les fumées se répandirent aussitôt dans les bures où se trouvaient les ouvriers qui restèrent à moitié asphyxiés, jusqu'au moment ou le feu cessa de lui-même, des hommes courageux pénétrèrent jusqu'à eux et parvinrent à les remonter sur leur dos, par les échelles. Trente-sept furent sauvés, neuf perdirent la vie »[5]

Dévouement

Joseph Descamps, porion, par ses efforts et surtout son exemple, sauve 37 ouvriers. Il est médaillé par le ministre de l'intérieur et la Société d'encouragement. Il décède en 1863 [5]

Victimes

Neuf victimes sont décomptées, dans l'ordre des déclarations :

Pierre Joseph Plichart, 21 ans d'Auberchicourt ; Benoit Dupont, 52 ans d'Auberchicourt ; Zacharie Pierronne, 18 ans d'Auberchicourt ; Charles Louis Dufour, 15 ans d'Aniche ; Auguste Rénier, 24 ans de Fenain ; Constat Faidherbe, 23 ans d'Écaillon ; Louis Denys, 28 ans de Masny ; Hyacinthe Majeur, 14 ans de Somain ; Constant Héroguez 22 ans de Masny, déclaré le 24 février 1827.

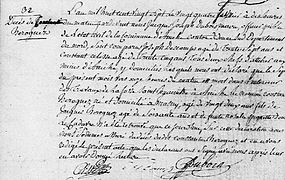

- acte de décès 18 Pierre Joseph Plichart

- actes décès 18 à 22 Pierre Plichart-Benoit Dupont-Zacharie Pierronne-Charles Dufour- Auguste Rénier

- actes de décès 22 à 25 Auguste Rénier-Constant Faidherbe-Louis Denys-Hyacinthe Majeur

- acte de décès 32, Constant Héroguez