La Bastide-Puylaurent

La Bastide-Puylaurent est une commune française, située dans l'est du département de la Lozère en région Occitanie.

| La Bastide-Puylaurent | |||||

Le monument aux morts. | |||||

Blason | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Occitanie | ||||

| Département | Lozère | ||||

| Arrondissement | Mende | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Mont Lozère | ||||

| Maire Mandat | Michel Teissier 2020-2026 | ||||

| Code postal | 48250 | ||||

| Code commune | 48021 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Bastidois | ||||

| Population municipale | 170 hab. (2021 | ||||

| Densité | 7 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 44° 35′ 36″ nord, 3° 54′ 22″ est | ||||

| Altitude | Min. 751 m Max. 1 328 m | ||||

| Superficie | 24,19 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Saint-Étienne-du-Valdonnez | ||||

| Législatives | Circonscription de la Lozère | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France Géolocalisation sur la carte : France Géolocalisation sur la carte : Lozère Géolocalisation sur la carte : Occitanie (région administrative) | |||||

| modifier | |||||

Exposée à un climat de montagne, elle est drainée par, le Chassezac, le Passemas, le ruisseau de Bournet et par divers autres petits cours d'eau. La commune possède un patrimoine naturel remarquable : un espace protégé (le « géoparc des monts d'Ardèche ») et cinq zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

La Bastide-Puylaurent est une commune rurale qui compte 170 habitants en 2021, après avoir connu un pic de population de 357 habitants en 1886. Ses habitants sont appelés les Bastidois ou Bastidoises.

Géographie

Localisation

La commune est limitrophe du département de l'Ardèche. Le chef-lieu de La Bastide-Puylaurent est le village de La Bastide se situant entre Villefort, localité située 24 kilomètres au sud ; et Langogne, cité sise 20 kilomètres au nord.

La commune s'étend sur 24,2 km2.

Hydrographie

- L'Allier, rivière de force comparable à la Loire, est la 2e plus longue de France (421 km) et prend sa source au Moure de La Gardille à quelques kilomètres.

- Le Rieufret qui se jette dans l'Allier dans le village. Il séparait sous l'Ancien Régime le diocèse de Mende de celui de Viviers, le Gévaudan et le Vivarais (actuellement la Lozère et l'Ardèche).

- La rivière Chassezac (85 km), au sud de Puylaurent, principal affluent de l'Ardèche et sous-affluent du Rhône.

- Le barrage de Puylaurent, le plus grand barrage construit en France à la fin du XXe siècle, sur le Chassezac.

Climat

En 2010, le climat de la commune est de type climat de montagne, selon une étude s'appuyant sur une série de données couvrant la période 1971-2000[2]. En 2020, Météo-France publie une typologie des climats de la France métropolitaine dans laquelle la commune est exposée à un climat de montagne ou de marges de montagne et est dans la région climatique Sud-est du Massif Central, caractérisée par une pluviométrie annuelle de 1 000 à 1 500 mm, minimale en été, maximale en automne[3].

Pour la période 1971-2000, la température annuelle moyenne est de 8 °C, avec une amplitude thermique annuelle de 15,7 °C. Le cumul annuel moyen de précipitations est de 1 398 mm, avec 9,5 jours de précipitations en janvier et 6 jours en juillet[2]. Pour la période 1991-2020, la température moyenne annuelle observée sur la station météorologique la plus proche, située sur la commune d'Altier à 14 km à vol d'oiseau[4], est de 10,5 °C et le cumul annuel moyen de précipitations est de 1 183,6 mm[5],[6]. Pour l'avenir, les paramètres climatiques de la commune estimés pour 2050 selon différents scénarios d'émission de gaz à effet de serre sont consultables sur un site dédié publié par Météo-France en novembre 2022[7].

Milieux naturels et biodiversité

Espaces protégés

La protection réglementaire est le mode d’intervention le plus fort pour préserver des espaces naturels remarquables et leur biodiversité associée[8],[9].

La commune est dans le périmètre du « géoparc des monts d'Ardèche », classé Géoparc en septembre 2014 et appartenant dès lors au réseau mondial des Géoparcs, soutenu par l’UNESCO[10],[11].

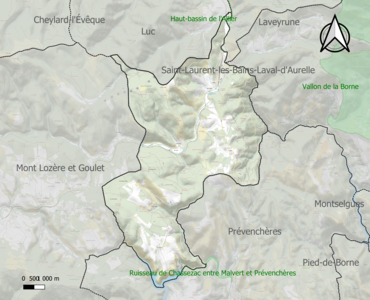

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire.Deux ZNIEFF de type 1[Note 1] sont recensées sur la commune[12] :le « Haut-bassin de l'Allier » (2 648 ha), couvrant 12 communes dont neuf dans l'Ardèche et trois dans la Lozère[13], et le « ruisseau de Chassezac entre Malvert et Prévenchères » (11 ha), couvrant 2 communes du département[14]et trois ZNIEFF de type 2[Note 2],[12] :

- la « forêt de Mercoire » (11 190 ha), couvrant 7 communes du département[15] ;

- les « gorges du Chazesac, de la Borne et de l'Altier » (5 809 ha), couvrant 7 communes dont deux dans le Gard et cinq dans la Lozère[16] ;

- les « hauts bassins de l'Allier et de l'Ardèche » (17 943 ha), couvrant 15 communes dont 12 dans l'Ardèche et trois dans la Lozère[17].

- Cartes des ZNIEFF de type 1 et 2 à La Bastide-Puylaurent.

- Carte des ZNIEFF de type 1 sur la commune.

- Carte des ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Urbanisme

Typologie

La Bastide-Puylaurent est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 3],[18],[I 1],[19].La commune est en outre hors attraction des villes[I 2],[I 3].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (88,1 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (89 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (72,2 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (15,9 %), prairies (8,7 %), zones agricoles hétérogènes (1,8 %), zones urbanisées (1,4 %)[20]. L'évolution de l’occupation des sols de la commune et de ses infrastructures peut être observée sur les différentes représentations cartographiques du territoire : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et les cartes ou photos aériennes de l'IGN pour la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Lieux-dits, hameaux et écarts

Une partie du village se trouve géographiquement sur le département de l'Ardèche, à savoir quelques maisons construites sur les communes de Laveyrune et de Saint-Laurent-les-Bains.

Les hameaux de la commune sont :

- Les Huttes où réside encore de nos jours une des plus anciennes familles du Gévaudan.

- Le Thort et le « Palet de Gargantua ».

- Les Gouttes où vécurent pendant de nombreuses générations les ancêtres paternels de Théophile Roussel, médecin, homme politique et philanthrope français.

- Puylaurent, ancienne paroisse et chef-lieu de commune jusqu'en 1917.

- Masméjean où fut retrouvée une des toutes premières victimes de la Bête du Gévaudan.

Voies de communication et transports

Voies de communication et accès

Les communications entre La Bastide, Villefort et Langogne se sont effectuées durant des siècles par la voie Régordane. Cette voie d'origine celtique permettait aux Volces dont la « colonia Nemesensis » (Nimes) était la capitale, d'être en communication avec la « civitas Avrveritorum » (Clermont). Dès la conquête romaine du IIe siècle av. J.-C., elle prit une double importance économique et stratégique.

- Économique d'abord : l'essor du commerce avec l'arrivée des Romains faisait augmenter les échanges sur la voie Régordane. Des « théories » de muletiers convoyaient les vins du midi vers l'Auvergne et rapportaient les fromages et salaisons du Massif central vers les plaines d'Occitanie.

Les Phéniciens la suivirent pour aller chercher de l'étain en Grande-Bretagne, métal qui leur était nécessaire à la fabrication du bronze.

- Importance stratégique : la voie Régordane longeait la frontière Est du « pays gabaliens » (province romaine d'avant la conquête de la Gaule par César, comprenant les Alpes, la vallée du Rhône, les Cévennes, le Languedoc et le Roussillon). Cette voie était dominée par le Camp de César à côté de Langogne.

Cette voie conserve un rôle stratégique lors de l'expansion franque contre la Burgondie et les Wisigoths d'Espagne qui occupaient la « Septimanie », au début du VIe siècle. La Septimanie était la partie sud occidentale de la Gaule, longtemps occupée par les Wisigoths et appelée aussi Gothe.

La Régordane devient une partie de la Route Royale no 106 de Moulins à Nîmes. Au fil des temps, elle devient la Route Impériale 106, la Nationale 106 et enfin la Départementale 106.

La liaison entre La Bastide et Saint-Laurent-les-Bains s'effectuait par un chemin partant de la Régordane, au niveau de la Grand'Halte de Trouillas. On retrouve encore de nos jours des traces de ce chemin dans les bois de la Pinède. Pendant cette même période, la liaison entre Langogne et Saint-Laurent-les-Bains s'effectue en suivant la Régordane jusqu'à Rogleton, puis une voie romaine rejoint Saint-Laurent-les-Bains par la Felgère et la vieille tour. C'est une voie de communication importante puisque dans la première moitié du XIXe siècle, environ 300 mulets passaient chaque jour devant la Felgère.

Une première modification est apportée au tracé de cette route, peu avant 1835, dans sa partie la plus abrupte entre Saint-Laurent-les-Bains et le col du même nom, d'où l'on rejoint la voie romaine à La Felgère pour retrouver à Rogleton la Route Royale 106.

Une deuxième modification du tracé est réalisée, entre 1836 et 1837, entre le col de Saint-Laurent-les-Bains et La Bastide où la départementale no 4 de l'Ardèche vient rejoindre la route nationale no 106 (cette D 4 traverse le département de la Lozère sur une longueur de 700 mètres).

À la suite de ces deux transformations la route D 4 adopte, entre La Bastide et Saint-Laurent-les-Bains, le cheminement que nous lui connaissons aujourd'hui. La partie ardéchoise figure sur le plan cadastral établi en 1842, mais aucune bifurcation vers Villefort n'apparaît entre l'Ardèche et la Lozère.

Ce n'est que beaucoup plus tard, vers 1880 et 1885, qu'est réalisée la déviation, à La Molette, de la nationale 106 qui évite la montée du Thort en suivant la Régordane. Cette déviation vient se raccorder à la D 4 de l'Ardèche, à son entrée dans le département de la Lozère au lieu aujourd'hui appelé « le croisement des routes ». Ainsi la partie lozérienne de la D 4 devient tronçon de la Nationale 106 puis du C.D. 906.

On assiste aujourd'hui à un retour aux sources puisque la dernière modification du C.D. 906, à partir de La Molette jusqu'au voisinage du « croisement des routes », adopte le cheminement séculaire de la Régordane en repassant au Thort.

- Col du Thort, 1 120 m, côté nord.

- Col du Thort, 1 120 m, côté sud.

Transports

Située au point culminant de la ligne des Cévennes (Clermont - Nîmes), la gare SNCF de La Bastide-Saint-Laurent-les-Bains est en même temps l'extrémité est du barreau lozérien reliant, via Mende, cette ligne à la ligne des Causses (Clermont - Béziers).

Les rames montante et descendante du Cévenol Clermont-Nîmes, trajet subsistant du Paris - Marseille, s'y croisent. Plusieurs circulations TER relient Mende à Nîmes et Montpellier, directement ou avec changement à La Bastide-Saint-Laurent-les-Bains.

Le village est une des extrémités de la véloroute de la vallée du Lot, V86 du schéma national des véloroutes.

Risques majeurs

Le territoire de la commune de La Bastide-Puylaurent est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts, mouvements de terrains et séisme (sismicité faible). Il est également exposé à un risque technologique, la rupture d'un barrage, et à un risque particulier : le risque de radon[21]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[22].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment l'Allier et le Chassezac. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1994, 2008 et 2020[23],[21].

La Bastide-Puylaurent est exposée au risque de feu de forêt. Un plan départemental de protection des forêts contre les incendies (PDPFCI) a été approuvé en décembre 2014 pour la période 2014-2023[24]. Les mesures individuelles de prévention contre les incendies sont précisées par divers arrêtés préfectoraux et s’appliquent dans les zones exposées aux incendies de forêt et à moins de 200 mètres de celles-ci. L’arrêté du , complété par un arrêté de 2020, réglemente l'emploi du feu en interdisant notamment d’apporter du feu, de fumer et de jeter des mégots de cigarette dans les espaces sensibles et sur les voies qui les traversent sous peine de sanctions. L'arrêté du , abrogeant un arrêté de 2002, rend le débroussaillement obligatoire, incombant au propriétaire ou ayant droit[Note 4],[24],[25].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des éboulements, chutes de pierres et de blocs et des glissements de terrain[26].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. Aucune partie du territoire de la commune n'est en aléa moyen ou fort (15,8 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 169 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, aucun n'est en aléa moyen ou fort, à comparer aux 14 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[27],[Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[28].

Risques technologiques

La commune est en outre située en aval de barrage de Puylaurent, un ouvrage de classe A[Note 5]. À ce titre elle est susceptible d’être touchée par l’onde de submersion consécutive à la rupture d'un de ces ouvrages[30].

Risque particulier

Dans plusieurs parties du territoire national, le radon, accumulé dans certains logements ou autres locaux, peut constituer une source significative d’exposition de la population aux rayonnements ionisants. Certaines communes du département sont concernées par le risque radon à un niveau plus ou moins élevé. Selon la classification de 2018, la commune de La Bastide-Puylaurent est classée en zone 3, à savoir zone à potentiel radon significatif[31].

Toponymie

Histoire

La commune fut créée en 1790 sous le nom de Puylaurent, hameau de la commune qui en était le chef-lieu. En 1917, le chef-lieu de la commune est transféré au hameau de La Bastide (décret du président de la République du ) et la commune prend son nom actuel[32].

Histoire ancienne

La Bastide au début du XVIe siècle était un village de sept ou huit maisons situées sur la rive droite de l'Allier.

Dans la partie gévaudanaise se trouvait la ferme habitée depuis plusieurs siècles par la famille Bastide (qui, pour certains, a donné le nom au village) et qu'on appelle aujourd'hui « Trouillas ». La partie vivaroise, au-delà du Rieufret, s'appelait Chambelongue. On y trouvait à gauche entre la route et la rivière, deux fermes importantes : celle des Barrial et celle des Valentins ; en face, de l'autre côté de la route les maisons Bresson et Astruc, et enfin, tout au fond du village, habitaient les Rieu, les Hébrard et les Chambonnet.

Tel était l'état du village d'après les terriers de 1609 ; et il s'est maintenu à peu près sans changement, sauf deux ou trois constructions nouvelles, jusqu'au plan cadastral de 1810.

À proximité de La Bastide, on trouvait, dans la vallée de l'Allier, la métairie des Huttes, habitées par les Barrel et depuis 1531 par les Ranc ; et dans la vallée du Rieufret, quatre mas ou maisons particulières qui sont des « maisons considérables » : la Courège, les Bories, Compan et la Felgère, il y avait aussi un hameau à Malataverne au sud de la chapelle de Saint-Thomas, aujourd'hui disparus.

Malataverne était un hameau de deux maisons situé dans les champs qui sont au sud-est de « la Pinède ». Les terres qui en dépendaient allaient depuis « le Bournet » jusqu'à l'Allier, et depuis le « vallat de Jullis » jusqu'au chemin de Saint-Laurent à Saint-Thomas, sauf quelques enclaves.

L'abbé des Chambons et le vicomte de Polignac en étaient co-seigneurs, suivant les reconnaissances féodales qui furent faites par Guillaume de Malataverne en 1331, par Guillaume Ribayrol et Hugues Nicolas en 1434. L'abbaye des Chambons possédait encore à La Bastide quelques terres : « le Feljadon » et « la Vayssière ».

Les auberges de La Bastide servaient de halte aux pèlerins, commerçants et transhumants qui suivaient la voie Regordane reliant Saint-Gilles (Gard) au Puy-en-Velay dans la Haute-Loire. La Bastide dépendait alors de la paroisse de Chasserades. La Bastide s'est fortement développée avec l'arrivée du chemin de fer au XIXe siècle : la jonction entre le réseau du bassin d'Alès et celui de l'Auvergne a créé une traversée nord-sud du Massif central, dont a bénéficié le village, tant par l'arrivée de voyageurs venant estiver en montagne et en hiver faire du ski, que par le trafic marchandises (exportation de bois, transit de charbon).

L'établissement thermal de Saint-Laurent-les-Bains et l'abbaye Notre-Dame-des-Neiges ont participé aussi au développement du village.

Prieuré de Saint-Thomas de la Souche

Près de la source qui coule au bord de la Régordane, au nord de La Bastide, était implanté un prieuré nommé Saint-Thomas de la Souche (ou de la source). Il y a plus de six siècles, les bénédictins de l'abbaye clusienne de Tornac, près d'Anduze, (monastère bien connu au Moyen Âge), possédant de grands troupeaux qui estivaient en Gévaudan, avaient créé des établissements tout au long des chemins qu'ils suivaient dans leur transhumance. Le prieuré de Saint-Thomas était un de ces « pousadons ». L'emplacement n'est plus marqué que par une croix rustique, en face du cimetière actuel.

L'abbé Robert, curé de Puylaurent, enquêtant sur les lieux en 1728, pouvait encore reconnaître les vestiges de la chapelle et du logis avec quelques marques de fondements de 12 m sur 6, ce qui fait une superficie d'environ 72 m2. Le cimetière attenant (non paroissial) avait 17 m sur 12 soit environ 215 m2. Les religieux assuraient le service religieux pour les bergers, les muletiers, les passants, les transhumants et les habitants éloignés de leurs paroisses. Ils procédaient aussi à des inhumations. Ils bénéficiaient d'un revenu de 25 livres, 14 cartes de blé et une volaille et de diverses terres.

La Chapelle et l'hôpital sont nés très vraisemblablement ensemble, l'un entraînant l'autre. Les actes de notaires, selon qu'il s'agit de culte ou de soins à donner, peuvent mentionner les deux ou bien un seul. En 1470, seule la chapelle est mentionnée ; en 1630 : « chapelle et hôpital » et en 1639 : « chapelle, prieuré et hôpital ». Que faut-il entendre par « hôpital » ? Volontiers on traduirait le mot « hospitale » de la basse latinité par son sens de l'époque, tout comme son synonyme « diversorium » et nous dirions : gîte, logis, auberge. Il semble cependant que ce serait minimiser le but visé par la fondation de l'hôpital de Saint-Thomas de la Souche. Le religieux de Tornac, prieur en titre de la chapelle et de l'hôpital, était toujours l'infirmier du monastère. Cela suppose qu'il y avait une certaine organisation de soins à donner : des soins de dépannage ou de repos d'un jour ou deux avant de poursuivre la route. L'hôpital était encore signalé en 1636 et l'infirmier de Tornac en est le titulaire officiel.

Conspiration du comte de Saillans (épisode contre-Révolutionnaire) en 1792

C'est dans l'auberge de Pierre Combe à La Bastide (paroisse de Laveyrune), que naquit et fut organisée, le 19 mai 1792, la fameuse conspiration.[réf. nécessaire]

Le but était de soulever tout le Midi, les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Aveyron, la Lozère, le Gard, les Bouches-du-Rhône, la Haute-Loire et Lyon, pour former une vaste barrière qui s'avancerait graduellement vers le nord, soutenue par les armées espagnoles d'un côté, par les troupes des émigrés de l'autre, barrière qui viendrait aboutir à la Vendée, à la Bretagne et au Rhin.

Le comte Philippe de Saillans fut présenté au comité de camp royaliste de Jalès par l'abbé Claude Allier prieur de Chambonas-Ardéche, royaliste (1748-1793) et Joseph-Marie Chabalier, conspirateur royaliste de Puylaurent (oncle de Victor et Adrien Chabalier, maires de Puylaurent).

Début juin, le signal de la guerre civile est donné ; les hostilités commencèrent par le siège de château de Bannes et par le massacre, au village de Berrias, de quelques gardes nationaux coupables d'avoir escorté un convoi de vivres destiné à la garnison du château, meurtre inutile, dont on se souviendra longtemps.

La guerre s'engagea. En même temps que les difficultés plus graves venaient se dresser contre les projets des royalistes, la discorde éclata entre l'abbé Allier et le comte de Saillans qui lui reprocha amèrement de l'avoir trompé.

Tandis que commençaient à arriver les troupes commandées par Châteauneuf-de-Randon et le général d'Albignac, les royalistes obligeaient la petite garnison du château de Bannes à capituler () ; en revanche, ils furent repoussés des Vans, expulsés de Saint-André-de-Cruzières, du château de Jalès, de Beaulieu et de Berrias.

Le , la défaite des conspirateurs fut complète.

Centre d'accueil polonais créé par la Croix-Rouge polonaise en 1940

Ce centre est installé à l'hôtel Terminus et à l'hôtel Les Pins. Son effectif passe de 84 personnes, en , à 198, dont 90 enfants, en . Le , son directeur Zbiggniev Malinoowki est recherché par la police judiciaire de Vichy, comme « terroriste dangereux ». Le , les troupes allemandes arrêtent 25 ressortissants polonais (25 hommes et 3 femmes) qui sont dirigés à partir de La Bastide sur Paris et Königsberg en Prusse Orientale comme « travailleurs ».

31 août 1944 : passage de la 5e division blindée à La Bastide.

Politique et administration

Découpage territorial

La commune de Bastide-Puylaurent est membre de la communauté de communes Mont Lozère[I 4], un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre créé le dont le siège est à Mont Lozère et Goulet. Ce dernier est par ailleurs membre d'autres groupements intercommunaux[33].

Sur le plan administratif, elle est rattachée à l'arrondissement de Mende, à la circonscription administrative de l'État de la Lozère et à la région Occitanie[I 4].

Sur le plan électoral, elle dépend du canton de Saint-Étienne-du-Valdonnez pour l'élection des conseillers départementaux, depuis le redécoupage cantonal de 2014 entré en vigueur en 2015[I 4], et de la circonscription de la Lozère pour les élections législatives, depuis le dernier découpage électoral de 2010[34].

Élections municipales et communautaires

Liste des maires

Population et société

Démographie

Évolution démographique

En 1789, la commune de Puylaurent comptait 291 habitants :

- La Bastide : 68

- Les Gouttes : 18

- Les Huttes : 13

- Masméjean : 79

- Puylaurent : 65

- Le Thort : 48

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[35]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[36].

En 2021, la commune comptait 170 habitants[Note 6], en augmentation de 3,66 % par rapport à 2015 (Lozère : +0,28 %, France hors Mayotte : +1,84 %).

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement âgée. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 30,1 %, soit un taux supérieur à la moyenne départementale (29,7 %). Le taux de personnes d'un âge supérieur à 60 ans (33,4 %) est supérieur au taux départemental (32,5 %).

En 2018, la commune comptait 77 hommes pour 78 femmes, soit un taux de 50,32 % de femmes, supérieur au taux départemental (50,04 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit :

Manifestations culturelles et festivités

Économie

Revenus

En 2018, la commune compte 78 ménages fiscaux[Note 7], regroupant 165 personnes. La médiane du revenu disponible par unité de consommation est de 17 020 €[I 6] (20 420 € dans le département[I 7]).

Emploi

| 2008 | 2013 | 2018 | |

|---|---|---|---|

| Commune[I 8] | 5,5 % | 4,3 % | 10,8 % |

| Département[I 9] | 5 % | 6,4 % | 7,1 % |

| France entière[I 10] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 92 personnes, parmi lesquelles on compte 78,5 % d'actifs (67,7 % ayant un emploi et 10,8 % de chômeurs) et 21,5 % d'inactifs[Note 8],[I 8]. En 2018, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est supérieur à celui de la France et du département, alors qu'il était inférieur à celui de la France en 2008.

La commune est hors attraction des villes[Carte 3],[I 11]. Elle compte 57 emplois en 2018, contre 76 en 2013 et 82 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 63, soit un indicateur de concentration d'emploi de 90,5 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 53,7 %[I 12].

Sur ces 63 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 28 travaillent dans la commune, soit 44 % des habitants[I 13]. Pour se rendre au travail, 77,8 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 3,2 % les transports en commun, 6,3 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 12,7 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 14].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

Anciennement de Saint-Laurent du Fraisse, l'église, construite au XIIe siècle, dépendait du prieuré bénédictin de Prévenchères. L'entrée se fait au sud par un portail formé de trois voussures en plein cintre.

Un clocher-mur à deux baies surmonte le mur occidental. L'abside est ornée d'arcatures reposant sur des colonnettes aux chapiteaux ornés. La nef unique est voûtée en berceau et divisée en deux travées par un doubleau reposant sur des pilastres qui ont dû remplacer des colonnes.

Une chapelle voûtée d'ogives a été construite, sans doute au XVIe siècle, sur la première travée sud. L'abside est voûtée en cul de four et ornée de six arcatures dont les chapiteaux des colonnes sont ornés (feuillages, figures).

Propriété de la Commune, l'église est inscrite, par arrêté du , aux Monuments Historiques[39].

Le Palet de Gargantua

Improprement désigné comme dolmen, le Palet de Gargantua se trouve à quatre kilomètres au sud de La Bastide, à proximité du hameau du Thort. En bordure du chemin de Régordane, du côté ouest, au sommet du talus, il se présente comme une énorme table de grès, ayant la forme d'un polygone presque régulier, à sept côtés, reposant elle-même sur d'autres dalles de grès à plat beaucoup plus petites.

L'ensemble est posé sur un terrain très décomposé. Le substrat est formé de schistes très friables, à cinq cents mètres, à l'ouest, d'une zone granitique. La singularité de ces blocs fait penser que l'on a affaire à un dolmen. La tradition populaire le désigne sous le nom de « Palet de Gargantua » et sur le plan cadastral de la Bastide-Puylaurent, le lieu-dit s'appelle « Lou Palet ».

Il est placé au point où la Régordane franchit la ligne de faîte du Massif central, à vingt mètres environ du versant méditerranéen, sur la pente donnant vers l'Allier, versant Atlantique.

Le palet a pour dimensions 3,75 × 3,25 m selon les axes. Il a une épaisseur régulière de 0,32 m. La face supérieure de la table présente en son point central une cupule ronde de 0,10 m de diamètre, prolongée par une rigole longue de 1,10 m, large de 1 à 2 cm pour une profondeur identique, rigole aboutissant au bord de la table. Pour creuser cette rigole, l'homme a utilisé une fissure naturelle dans le blanc de grès, qu'il a agrandi et poli. À 0,40 m de la cupule centrale, en direction sud-ouest, on rencontre une seconde cupule, allongée, dont la partie centrale est étroite et plus profonde (6 cm) et qui est également polie.

Autrefois, on voyait une croix en pierre, maintenue par un socle en granit ou en grès qui occupait tout l'angle sud-ouest de la table. Le fait qu'une croix ait été posée sur cette table apparaît comme une marque de christianisation du monument. A-t-il auparavant servi de support à des cérémonies païennes ? La tradition, rapportée par les anciens, en fait une table à sacrifices.

Le toponyme « palet » est souvent lié à des monuments mégalithiques, dolmens ou menhirs, ainsi que leur attribution à Gargantua, le géant mythique définitivement attaché à la Régordane. Le fait le plus intrigant, c'est la présence de cette énorme table de grès sur un sol dont la nature géologique est absolument différente (schistes primitifs). Les grès d'où elle est tirée sont des arkoses (éléments constitutifs du granit, roulés et agglomérés par un ciment silicieux). Selon toute vraisemblance le Palet du Thort a été tiré de bancs de grès affleurant sur la « Champ » qui domine Saint-Jean de Chazorne entre les profondes vallées du Chassezac et de la Borne.

Un ancien chemin, qui correspond d'assez près à l'actuelle « route des barrages », parcourt ce plateau du sud-est au nord-ouest, s'élevant peu à peu de 910 à 1 000 m d'altitude en suivant la ligne du faîte du plateau pendant sept kilomètres. À La Molette, il rejoint la Régordane, en montant encore de 1 000 à 1 300 m pendant les trois derniers kilomètres qui le séparent du Thort. Le transport de cette dalle, sur environ dix kilomètres, était donc possible, même aux temps préhistoriques, compte tenu d'exploits de ce genre réalisés ailleurs par ces mêmes tribus de constructeurs de mégalithes.

Deux campagnes de sondages ont été réalisées en 1984 et en 1985 par le Groupe Alésien de Recherches Archéologiques. Il a pu ainsi être défini une fosse, en forme d'entonnoir conique, butant sur de gros blocs ayant pu servir à la limiter. Son remplissage a révélé quatre couches (du haut vers le bas). Sur un mètre d'épaisseur environ, les sédiments occupant la fosse étaient constitués de graviers, de cendres de débris de charbon de bois. Ils renfermaient un matériel archéologiques qui a permis une datation de ce remplissage :

- des débris de tuiles plates à rebords et de tuiles demi-rondes, très fiables, de couleur rouge brique et jaune clair, identifiées comme étant des tuiles gallo-romaines ;

- des fragments d'une céramique noire, indigène, modelée, ou grise, faite au tour. Un fond porte une inscription (XII) tracée à la pointe sèche (peut-être la signature d'ouvrier illettré) ;

- un fragment de la panse d'un bol, à vernis rouge très adhérent, est typique : il s'agit de la céramique de La Graufesenque et prouve que le remplissage de la fosse couverte par le Palet a été effectué après le IIe siècle apr. J.-C., donc qu'un creux abrité par le Palet existait à l'époque gallo-romaine. À quelle époque cette fosse fut-elle creusée ? Rien, dans les documents exhumés, n'a permis de le préciser. Aucun élément n'est venu étayer l'hypothèse que le Palet du Tort soit un dolmen. Il a donc pu être un monument à caractère cultuel. L'excavation sous le Palet a pu servir d'abri et héberger peut-être un de ces esclaves qui travaillaient pour le compte d'une exploitation métallurgique attestée à proximité. De toute façon, cette fosse a été comblée postérieurement à la période gallo-romaine.

Personnalités liées à la commune

- Louis IX (Saint-Louis), accompagné des futurs rois, son fils Philippe III et de son petit-fils Philippe IV, suit le chemin de Régordane et passe à La Bastide en 1270, pour se rendre à Aigues-Mortes pour sa Huitième croisade qui verra sa mort à Tunis.

- Marie Rivier (1768-1838), Bienheureuse dont la mère Marianne Combe est née à La Bastide. Fondatrice et supérieure générale de la congrégation de la Présentation de Marie (les présentines).

- Joseph Bourret (1827-1896), né à Labro (Saint-Étienne-de-Lugdarès), à quelques kilomètres de La Bastide, évêque de Rodez, cardinal-prêtre de Santa Maria Nueva.

- Félix Sahut (le père et le grand-père d'Henri et Jacques Sahut (1936-1983), maires de La Bastide de 1929 à 1983), découvre le , avec Gaston Bazille (le père de Frédéric Bazille le peintre) et Jules Planchon, le Phylloxera de la vigne, dans un vignoble situé sur le plateau attenant au château de Lagoy, près de Saint-Rémy-de-Provence.

- Robert Louis Stevenson, écrivain écossais passe par La Bastide le , dans le cadre de son périple à travers les Cévennes relaté dans Voyage avec un âne dans les Cévennes (1879). De là, il se rendit ensuite à l'abbaye Notre-Dame-des-Neiges où il séjourna jusqu'au lendemain soir[40].

- Jean Guillaume Chabalier, député et homme politique.

- Charles de Foucauld (1858-1916), Bienheureux, explorateur et missionnaire, prend le l'habit de moine à Notre-Dame des Neiges (3 km de La Bastide).

- Robert Schuman, le père de l'Europe, venant de l'abbaye Saint-Martin de Ligugé dans la Vienne, se cache, en août 1942, à l'abbaye de Notre-Dame-des-Neiges sous le nom de Robert Durenne (nom de sa mère).

- Isabelle Blanc (fille de Chantal Vialla, bouchère à La Bastide), première championne du Monde Junior de snowboard à Rogla en Slovénie puis championne olympique de snowboard en géant parallèle à Salt Lake City (États-Unis) en 2002.

Héraldique

Le blasonnement de La Bastide-Puylaurent est : Parti : au 1er d'azur au chêne englanté d'or à trois racines et quatre branches passées en sautoir ; au 2e d'argent à une paire de skis de gueules en pal, les semelles affrontées. |

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes

- Liste des communes de la Lozère

- Chemin de Régordane, ou chemin de Saint-Gilles, aujourd'hui GR 700

- Chemin de Stevenson GR70

- GR 72 : Du col du Bez à Barre-des-Cévennes

Liens externes

- La Bastide Puylaurent en Lozère, sur bastide-puylaurent.fr.

- Tourisme autour de La Bastide-Puylaurent à l'époque, sur https://www.gr-infos.com/v/la.bastide48/epoque.htm.

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Cartes