Polignac (Haute-Loire)

Polignac est une commune française située dans le département de la Haute-Loire en région Auvergne-Rhône-Alpes.

| Polignac | |||||

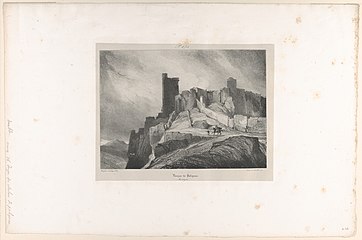

Château et village de Polignac. | |||||

Héraldique |  | ||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Auvergne-Rhône-Alpes | ||||

| Département | Haute-Loire | ||||

| Arrondissement | Le Puy-en-Velay | ||||

| Intercommunalité | Communauté d'agglomération du Puy-en-Velay | ||||

| Maire Mandat | Jean-Paul Vigouroux 2020-2026 | ||||

| Code postal | 43000 | ||||

| Code commune | 43152 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Polignacois | ||||

| Population municipale | 2 831 hab. (2021 | ||||

| Densité | 86 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 45° 04′ 14″ nord, 3° 51′ 37″ est | ||||

| Altitude | Min. 562 m Max. 892 m | ||||

| Superficie | 33,05 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Le Puy-en-Velay (commune de la couronne) | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton du Puy-en-Velay-2 | ||||

| Législatives | Deuxième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France Géolocalisation sur la carte : France Géolocalisation sur la carte : Haute-Loire Géolocalisation sur la carte : Auvergne-Rhône-Alpes | |||||

| modifier | |||||

Elle fait partie de l'association Les Plus Beaux Villages de France.

Les maisons du bourg-centre de la commune sont disposées en cercle autour d’un relief rocheux basaltique (neck) portant à son sommet une vaste forteresse, à une centaine de mètres en contre-haut du village.

Géographie

Localisation

Polignac se trouve en Auvergne, région Auvergne-Rhône-Alpes[I 1], dans le sud du département de la Haute-Loire, avec l'Ardèche à 34 km au sud-est et la Lozère à environ 40 km sud-ouest[1],[2].

Elle se situe à 5 km (par la route) au nord-ouest de sa préfecture le Puy-en-Velay[3],[Note 1].

Le centre de Polignac se trouve à environ 3 220 mètres (à vol d'oiseau) au nord-ouest de la cathédrale du Puy-en-Velay ; à 6 055 mètres au sud-ouest du château de Lavoûte-Polignac ; et à 31 km au sud-est de l'abbaye de La Chaise-Dieu[2].

Communes proches

Les communes les plus proches sont :Espaly-Saint-Marcel (2,6 km), Aiguilhe (2,9 km), Le Puy-en-Velay (3,6 km), Chadrac (3,7 km), Ceyssac (4,0 km), Le Monteil (4,4 km), Blanzac (4,6 km), Saint-Vidal (4,7 km)[4],[Note 2].

Altitude

L'altitude sur la commune va de 570 m à l'endroit où la Loire quitte la commune, à 892 m au sommet du mont Denise[1].L'altitude moyenne est de 727 mètres. La mairie se trouve à 760 mètres[5].

Hydrographie

La commune est en rive gauche de la Loire, qui marque sa limite nord-est sur 7,2 km. Elle est traversée au nord par le ruisseau de Chalon, qui y reçoit en rive droite (côté sud) deux petits affluents prenant naissance sur la commune (le ruisseau de Communac puis un autre petit cours d'eau non nommé). Le sud-est est irrigué par le ruisseau de Cheyrac, qui prend source lui aussi sur la commune. Et la pointe sud-ouest est traversée par la Borne, affluent de la Loire en rive gauche[1].

Géologie

La commune, comme l'ensemble de la région, est marquée par le volcanisme ancien ; elle inclut d'ailleurs plusieurs anciens volcans : le mont Denise (partie nord), Sainte-Anne, la Garde de Sinzelles, Muzac[1]. Les bouches d'anciens volcans se reconnaissent facilement sur la carte géologique : faites de pyroclastites de cônes stromboliens (tsβ2[6]), elles forment des taches colorées en marron sur la carte géologique[7]. Les brèches de Rochelimagne[8] (« brL »[9], jaune avec petits triangles pleins bleus[7]), à matériaux grossiers polygéniques très hétérogènes[9], montrent un dyke ou cheminée d'éruption traversant les marnes sous-jacentes[8].

On y trouve aussi plusieurs étendues de brèches basanitiques (brβ[6], en jaune-vert avec des triangles bleus[7]) de superficies variées, fréquentes dans la région du Puy et depuis longtemps utilisées comme matériaux de construction. La question de leur origine a engendré de nombreux débats et controverses. Elles sont constituées de fragments de verre basaltique plus ou moins hydraté (palagonite), emballés dans un ciment d'apparence argileuse de nature palagonitique[6],[7].

Ces brèches basanitiques voisinent avec des brèches à petits éléments (« br »[9], en jaune-vert avec des triangles rouges[7]), des basaltes alcalins postérieurs aux dépôts villafranchiens (« 2β2 »[6], en mauve clair, vers [7]) et basaltes alcalins récents (« 3β2 »[6], en gris-bleu[7]), des colluvions hétérogènes résultant du démantèlement et de l'altération des laves, scories et brèches (« Cβ3 »[10], blanc-gris à points bleus, de Tressac à la Barbeyre[7]).

Aux abords de la Loire et de l'aval de ses affluents (le Chalon, notamment), affleure du granite à cordiérite du Velay (« γ3/c »[11], en rouge[7]).

Climat

En 2010, le climat de la commune est de type climat des marges montargnardes, selon une étude du Centre national de la recherche scientifique s'appuyant sur une série de données couvrant la période 1971-2000[12]. En 2020, Météo-France publie une typologie des climats de la France métropolitaine dans laquelle la commune est exposée à un climat de montagne ou de marges de montagne et est dans la région climatique Sud-est du Massif Central, caractérisée par une pluviométrie annuelle de 1 000 à 1 500 mm, minimale en été, maximale en automne[13].

Pour la période 1971-2000, la température annuelle moyenne est de 9,3 °C, avec une amplitude thermique annuelle de 16,2 °C. Le cumul annuel moyen de précipitations est de 705 mm, avec 7,5 jours de précipitations en janvier et 6,8 jours en juillet[12]. Pour la période 1991-2020, la température moyenne annuelle observée sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Le Puy-Chadrac », sur la commune de Chadrac à 4 km à vol d'oiseau[14], est de 10,4 °C et le cumul annuel moyen de précipitations est de 632,0 mm[15],[16]. Pour l'avenir, les paramètres climatiques de la commune estimés pour 2050 selon différents scénarios d'émission de gaz à effet de serre sont consultables sur un site dédié publié par Météo-France en novembre 2022[17].

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | −1,3 | −1,4 | 1 | 3,5 | 7,2 | 10,6 | 12,4 | 12 | 8,7 | 6,5 | 2,3 | −0,4 | 5,1 |

| Température moyenne (°C) | 2,4 | 3,2 | 6,4 | 9,1 | 13,1 | 16,9 | 19,3 | 19,1 | 14,9 | 11,3 | 6,2 | 3,1 | 10,4 |

| Température maximale moyenne (°C) | 6 | 7,7 | 11,8 | 14,7 | 19 | 23,3 | 26,2 | 26,1 | 21,1 | 16,1 | 10 | 6,6 | 15,7 |

| Record de froid (°C) date du record | −22,7 05.01.1971 | −23,3 15.02.1956 | −19,5 01.03.05 | −7,7 08.04.03 | −5,4 01.05.1938 | −0,5 10.06.1987 | 2,2 07.07.1962 | 1,4 30.08.1986 | −3,1 27.09.1972 | −8 31.10.1997 | −12,7 28.11.1985 | −19,7 22.12.1963 | −23,3 1956 |

| Record de chaleur (°C) date du record | 19,2 27.01.16 | 23,8 28.02.1960 | 25,2 17.03.04 | 28 28.04.23 | 34 22.05.22 | 39,5 27.06.19 | 38,3 29.07.1947 | 38,8 05.08.03 | 35,6 14.09.1987 | 30,4 09.10.23 | 22,8 08.11.15 | 17,8 05.12.06 | 39,5 2019 |

| Précipitations (mm) | 34,1 | 22,3 | 27,3 | 53,6 | 75,5 | 71,3 | 57,3 | 64,2 | 65,9 | 66,1 | 62,7 | 31,7 | 632 |

Urbanisme

Typologie

Polignac est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 3],[18],[I 2],[19].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction du Puy-en-Velay, dont elle est une commune de la couronne[Note 4]. Cette aire, qui regroupe 59 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[I 3],[I 4].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (79,2 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (81,9 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante :prairies (40,5 %), zones agricoles hétérogènes (38,7 %), forêts (14,3 %), zones urbanisées (3,4 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (2 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (1,1 %)[20]. L'évolution de l’occupation des sols de la commune et de ses infrastructures peut être observée sur les différentes représentations cartographiques du territoire : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et les cartes ou photos aériennes de l'IGN pour la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Habitat et logement

En 2018, le nombre total de logements dans la commune était de 1 390, alors qu'il était de 1 329 en 2013 et de 1 246 en 2008[I 5].

Parmi ces logements, 85,2 % étaient des résidences principales, 4,6 % des résidences secondaires et 10,3 % des logements vacants. Ces logements étaient pour 95,2 % d'entre eux des maisons individuelles et pour 4,7 % des appartements[I 6].

Le tableau ci-dessous présente la typologie des logements à Polignac en 2018 en comparaison avec celle de la Haute-Loire et de la France entière. Une caractéristique marquante du parc de logements est ainsi une proportion de résidences secondaires et logements occasionnels (4,6 %) inférieure à celle du département (16,1 %) mais supérieure à celle de la France entière (9,7 %). Concernant le statut d'occupation de ces logements, 84,7 % des habitants de la commune sont propriétaires de leur logement (83,1 % en 2013), contre 70 % pour la Haute-Loire et 57,5 pour la France entière[I 7].

| Typologie | Polignac[I 5] | Haute-Loire[I 8] | France entière[I 9] |

|---|---|---|---|

| Résidences principales (en %) | 85,2 | 71,5 | 82,1 |

| Résidences secondaires et logements occasionnels (en %) | 4,6 | 16,1 | 9,7 |

| Logements vacants (en %) | 10,3 | 12,4 | 8,2 |

Toponymie

Histoire

Préhistoire

Grotte du Rond-du-Barry

La grotte du Rond-du-Barry (hameau de Sinzelle[21],[22]) a livré des traces d'occupation de la fin du Moustérien (niveau H, daté entre 40 000 et 33 000 ans AP) ;du Badegoulien (niveau F, daté entre 20 000 et 17 500 ans AP) ;du Magdalénien moyen et supérieur (niveaux E et D, daté entre 15 400 et 12 400 ans AP)[23] ;du Mésolithique[24] ;et des périodes plus récentes jusqu'au Moyen Âge[22].

Le Magdalénien supérieur (niveau D) a été perturbé au Mésolithique / Néolithique ancien, entre 6 500 et 4 900 ans AP[23].

Le Moustérien est caractérisé par des grattoirs à débitage Levallois[24].

Delvigne (2012), qui a étudié le matériel lithique de la couche badegoulienne F2, trouve 42 types de roches silicifiées, dont quelques-uns viennent de sites éloignés de plus de 270 km[25].

- Vénus du Rond-du-Barry

Dans son mobilier se trouve une vénus gravée sur bois de renne, similaire à celle de l'abri des Harpons à Lespugue qui est elle aussi gravée sur un bâton en bois de renne[26] ; J.A. Moure Romanillo (es) signale deux Vénus de même style dans la grotte de Tito Bustillo en Espagne, également gravées sur des bâtons osseux de dimensions similaires (10,7 cm et 11,2 cm)[27]. Abstraction faite de la présence des cuisses, Allard mentionne des Vénus similaires : une sur dalle calcaire du gisement de la Gare de Couze (Lalinde, Dordogne) ; deux sur plaquettes calcaires de la grotte de la Roche (Lalinde) ; sur plaquette calcaire de Fontalès (Tarn-et-Garonne) ; et les très nombreuses statuettes et gravures féminines de Gönnersdorf (en) (Rhénanie-Palatinat, Allemagne). Si cette figure est en position couchée, elle se rapproche alors des figures féminines de la Magdeleine (Penne, Tarn) et du Gabillou (près de Mussidan, Dordogne). Noter que toutes les « Vénus » allongées connues du Paléolithique supérieur sont du Magdalénien final de la région Pyrénées-Aquitaine[26].

Ne pas confondre avec l'abri du Rond à Saint-Arcons-d'Allier (Haute-Loire).

Grottes de Sainte-Anne

- Sainte-Anne 1

La grotte se trouve à environ 1,5 km à l'ouest du village, au lieu-dit les Costes sur le coteau de rive droite (côté nord) de la Borne (affluent de rive gauche de la Loire)[28].Elle s'ouvre au sud, à 790 m d'altitude[29].Sa surface est d'environ 50 m2 accessibles[30]. Elle a été occupée pendant les stades isotopiques 7 et 6[31].

Elle est connue pour son industrie du Paléolithique moyen à bifaces[24].Le remplissage correspond aux derniers moments de l'avant-dernier glaciaire (Riss), avec des oscillations climatiques de faible amplitude[29]. Selon Raynal (2006), c'est le « seul site stratifié répertorié du stade isotopique 6 en région Auvergne ». Elle est connue pour son outillage du Paléolithique moyen ancien (Acheuléen), qui utilise principalement des roches volcaniques[32]. La stratigraphie donne cinq niveaux principaux, de J0 à J4. En 1984 le niveau J2 (Acheuléen supérieur) a livré un os incisé[29].

En 1962 A. Laborde effectue un sondage pour la Direction des Antiquités préhistoriques d'Auvergne. De 1975 à 1980, Robert Séguy conduit des fouilles à l'intérieur de la grotte. De 1981 à 1986 ou plus tard, les fouilles sont étendues sous le porche et à l'extérieur de la cavité (43 m2). Jean-Paul Raynal y dirige des fouilles en 2006 et 2007[32],[30], et en 2013[33].

- Sainte-Anne 2

La grotte de Sainte-Anne 2 a été occupée au Magdalénien final[24],[34].

Rochelimagne

Ce site de plein air se trouve à quelque 1,2 km au nord de Polignac, en rive gauche (côté ouest) du ruisseau du Breuil qui longe la Roche de Luc avant de confluer avec le Chalan[35]. Il est à 670 m d'altitude et couvre environ 3 000 m2. Il a livré de l'industrie lithique datant du Moustérien et de la fin du Néolithique[36].

Cette industrie moustérienne est dominée par les racloirs, comme au site de la Beaume Vallée dit aussi abri Laborde (sur Solignac) ; il comprend aussi de nombreuses bases et dos amincis, et des éclats minces. Le débitage Levallois est courant, principalement sur l'outillage façonné à partir de lave ; par contre la retouche Quina est rare. Toutes les matières premières utilisées sont d'origine locale[37].

Le mobilier néolithique est moins nombreux et suggère une utilisation temporaire[38].

Antiquité

La tradition populaire voudrait qu'à l'époque gallo-romaine se trouvait un temple dédié à Apollon ("Phébus" pour les latins) sur le neck, d'où le nom actuel du village, transformation d'"Apollon"[Note 5].Cependant, la première mention écrite connue du lieu le nomme Podempniacum (montagne escarpée)[39].

Est conservé actuellement sur le site un masque antique imposant, taillé dans un bloc de calcaire, d'un homme au visage barbu qu'on nomme Apollon. Mais pour Prosper Mérimée, il ne peut en aucun cas être la représentation de ce dieu, toujours imberbe.[réf. nécessaire]

Moyen Âge

L'église du bourg, dédiée à saint Martin, est bâtie aux XIe et XIIe siècles avec une architecture romane.

Au IXe siècle les vicomtes Armand[Note 6] s'emparent du lieu et prennent le nom du village[40]. En 929[Note 7] le château de Polignac apparaît dans un écrit[41]. Il est probable qu'il fut principalement en bois. Il défendait l'entrée Nord-Ouest de la ville du Puy[40].

Au XIe siècle les Polignac se font remarquer dans les sphères du pouvoir : en 1050 Étienne de Polignac est nommé évêque du Puy ; Héracle de Polignac qui part pour la Première croisade aux côtés d'Adhémar de Monteil et trouve la mort à Antioche (1098).

Mais les XIIe et XIIIe siècles sont chargés de tensions dues à la rivalité pour le pouvoir entre les seigneurs de Polignac (vicomtes du Velay) et l'évêque du Puy (à l'époque investi des charges comtales)[40]. Pendant cette période, les évêques du Puy se plaignent souvent que les Polignac se battent avec les dynasties voisines pour accroître leur zone d'influence, et surtout rançonnent les voyageurs qui se rendent au Puy pour les pèlerinages[42]. Cependant les Polignac participent aux grands combats du temps : l'un d'eux, Pons IV de Polignac participe à la croisade des Albigeois dès 1209 aux côtés de Bertrand de Chalencon.En 1213, une décision royale contraint les vicomtes à rendre hommage à l'évêque [42].

La chapelle seigneuriale Saint-Andéol[43] est incluse dans l'enceinte du castrum[44]. En 1128 et 1142, l'évêque du Puy Humbert d'Albon la donne en même temps que l'église Saint-Martin au prieuré de prieuré de Pébrac (près de Langeac en Auvergne), qui possèdent ces biens jusqu'à la Révolution[43].

La maison de Polignac, propriétaire des lieux[Note 8], érige au XIIIe siècle de petits remparts en pierres le long de la falaise, puis au XIVe siècle édifie le donjon de 32 mètres de haut [45].Cette forteresse est la maison de guerre de la famille, le château de Lavoûte-sur-Loire[Note 9] étant la maison de repos.

Citons au passage Ponce de Polignac, qui fut abbé de Clairvaux de 1165 à 1170, puis évêque de Clermont de 1170 à 1189 ; Pons IV, qui participe à la croisade des albigeois auprès de l'évêque Bertrand de Chalencon.

Lors de la guerre de Cent Ans (1337-1453)[Note 10] les Polignac assurent la défense de la région. Entre autres, le seigneur de Polignac répond avec soixante lances à l'appel du sénéchal de Beaucaire à créer une armée de 10 000 combattants afin de détruire les bandes de Robert Knolles, alors fortes de 4 000 routiers. En , à l'appel d'Arnoul d'Audrehem il se présente avec plus de mille lances pour libérer Saugues. Randonnet Armand IX taille en pièces une bande de routiers anglais en 1365 [Note 11], et son frère Randon Armand X est surnommé le Taureau de Salzuit pour son courage face aux envahisseurs. La tâche est ardue, car encore en 1421 le seigneur de Rochebaron aidé de Bourguignons assiègent la ville du Puy, mais ne pouvant la prendre ravagent les environs avant de partir.

Lors de la Ligue du Bien public, le château est confisqué un temps par Louis XI.

Période Renaissance - Guerres de Religion

En 1533, François Ier visite la forteresse, et à la vue époustouflante qu'elle offre sur toute la région, surnomme les Polignac « les rois des montagnes. »

Les guerres religieuses affligèrent le Velay de 1560 à 1596.

En 1589, dans le cadre de la huitième de celles-ci (1585-1598), débute le conflit entre la Ligue catholique et les partisans des rois Henri III puis Henri IV. Polignac est un bastion royaliste, la ville du Puy se déclare pour la ligue. Des troupes sont envoyées de Polignac afin de calmer des émeutes dans la ville, mais des combats opposent vite les soldats aux ligueurs de la cité, au niveau du pont d'Estroulhas[Note 12]. La troupe y perd 50 hommes et est poursuivie jusque sous les murs de la forteresse [46].

Le , les royalistes d'Espaly attaquent Vals et s'emparent de bestiaux qu'ils amènent à Polignac.

Début mai 1590, les ligueurs incendient le bourg de Polignac, sous les tirs des canons de la forteresse.

Le 1591, Chambaud, chef des protestants du Vivarais, arrive en renfort avec des troupes à Polignac. Le 12 et pendant les huit jours suivants, ces forces font en vain le siège du château de Saint-Vidal, puis prennent position dans les bourgs d'Espaly et de Saint-Marcel, et combattent dans ce secteur aux côtés des royalistes jusqu'à la reddition des survivants le [Note 13]. Lors de ces combats, une partie de la garnison de Polignac se trouve sur le sommet du Mont Denise (position vitale pour le ravitaillement des combattants engagés dans les bourgs) et repousse une offensive des ligueurs [47].

du XVIIe siècle à 1900

La forteresse perd de son importance militaire durant le XVIIe siècle et est finalement abandonnée au XVIIIe.

Au cours de la période révolutionnaire, la famille de Polignac émigre à la demande de Louis XVI [42]. La plus connue de ses membres à cette époque est Gabrielle de Polignac, née de Polastron, confidente de la reine Marie-Antoinette et Gouvernante des enfants royaux.

Lors de ces événements la commune porta le nom de Mont-Denise en 1789 [48] puis Polignac en 1793. La forteresse est confisquée puis vendue comme Bien National, et sert de carrière de pierres. Elle est rachetée par le prince Jules de Polignac, ministre des affaires étrangères de Charles X, et est visitée par George Sand qui y situe l'un de ses romans, Le marquis de Villemer. Elle est classée monument historique par Prosper Mérimée en 1840. Le donjon est restauré en 1893.

Eugène Isabey, Le donjon de Polignac

(1831, Metropolitan Museum of Art)

De 1900 à aujourd'hui

Quatre-vingt-neuf Polignacois sont morts par faits de guerre lors de la Première Guerre mondiale et cinq lors de la seconde guerre mondiale.

Dans les années 1960 est créée l'entreprise Vey, volailler qui emploie aujourd'hui (2020) plus de quarante salariés pour un chiffre d'affaires de plus de huit millions d'euros par an [49].

En 2021, Polignac adhère à l'association Les Plus Beaux Villages de France[50].

Politique et administration

Découpage territorial

La commune de Polignac est membre de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay[I 10], un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre créé le dont le siège est à Le Puy-en-Velay. Ce dernier est par ailleurs membre d'autres groupements intercommunaux[51].

Sur le plan administratif, elle est rattachée à l'arrondissement du Puy-en-Velay, au département de la Haute-Loire, en tant que circonscription administrative de l'État, et à la région Auvergne-Rhône-Alpes[I 10].

Sur le plan électoral, elle dépend du canton du Puy-en-Velay-2 pour l'élection des conseillers départementaux, depuis le redécoupage cantonal de 2014 entré en vigueur en 2015[I 10], et de la deuxième circonscription de la Haute-Loire pour les élections législatives, depuis le redécoupage électoral de 1986[52].

Tendances politiques et résultats

Liste des maires

Population et société

Démographie

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[56]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[57].

En 2021, la commune comptait 2 831 habitants[Note 14], en augmentation de 0,04 % par rapport à 2015 (Haute-Loire : +0,11 %, France hors Mayotte : +1,84 %).

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement âgée.En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 28,6 %, soit en dessous de la moyenne départementale (31 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 32,4 % la même année, alors qu'il est de 31,1 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 1 398 hommes pour 1 414 femmes, soit un taux de 50,28 % de femmes, légèrement inférieur au taux départemental (50,87 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Économie

Revenus

En 2018, la commune compte 1 174 ménages fiscaux[Note 15], regroupant 2 866 personnes. La médiane du revenu disponible par unité de consommation est de 24 160 €[I 13] (20 800 € dans le département[I 14]). 57 % des ménages fiscaux sont imposés[Note 16] (42,8 % dans le département).

Emploi

| Division | 2008 | 2013 | 2018 |

|---|---|---|---|

| Commune[I 15] | 4,2 % | 5,5 % | 5,7 % |

| Département[I 16] | 6,3 % | 7,7 % | 7,7 % |

| France entière[I 17] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 1 694 personnes, parmi lesquelles on compte 75,1 % d'actifs (69,4 % ayant un emploi et 5,7 % de chômeurs) et 24,9 % d'inactifs[Note 17],[I 15]. Depuis 2008, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est inférieur à celui de la France et du département.

La commune fait partie de la couronne de l'aire d'attraction du Puy-en-Velay, du fait qu'au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle[Carte 2],[I 18]. Elle compte 586 emplois en 2018, contre 538 en 2013 et 489 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 1 195, soit un indicateur de concentration d'emploi de 49 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 54,6 %[I 19].

Sur ces 1 195 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 161 travaillent dans la commune, soit 14 % des habitants[I 20]. Pour se rendre au travail, 92,5 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 1,3 % les transports en commun, 3,4 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 2,8 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 21].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- La forteresse médiévale de Polignac est perchée sur son rocher volcanique depuis le Xe siècle, à 806 m d'altitude, soit à 100 mètres environ en contrehaut du village. Par sa situation, elle domine l'ensemble de la vallée et est visible depuis une multitude d'endroits. Église Saint-Andéol dans le château.

- L'église paroissiale Saint-Martin de Polignac, classée monument historique, est un exemple d'art roman auvergnat. Datée du XIIe siècle, elle se compose de cinq travées, dont une travée de chœur supportant un clocher carré, et d’une abside flanquée de deux absidioles. La nef, voûtée en berceau, est bordée d’étroits collatéraux. Le portail de la façade occidentale comporte une voussure polychrome appuyée sur deux colonnettes de part et d’autre en guise de piédroits. Au flanc sud de l’édifice s’adosse un porche à arcades ogivales, remanié, tout comme le clocher (qui fut raccourci d’un étage), à la fin du XIXe siècle. L’abside en cul-de-four, qui se présente à l’extérieur comme un chœur à trois côtés, ainsi que les deux absidioles sont ornées d'intéressantes fresques du XIVe siècle représentant des épisodes de la vie de la Vierge Marie ― adoration des mages, adoration des bergers, Visitation, Annonciation, Nativité ―, des scènes du Paradis et de l’Enfer, des anges et des saints, etc. On peut y voir également une sculpture du XIVe siècle en bois polychrome représentant sainte Anne tenant sur ses genoux la Vierge, qui elle-même porte sur ses genoux l'enfant-Jésus.

- Croix de Bilhac, au hameau de Bilhac, du XVIe siècle, inscrite monument historique en 1930

- Château de Cheyrac, classé au titre des monuments historiques par arrêté du [60].

- L'église vue de la forteresse.

- Le porche gothique.

- La nef vue de l'entrée.

- Fresque de la vie de la Vierge.

- Vue sur le village.

- Sur le toit du donjon.

- Vue en direction du Puy-en-Velay.

Personnalités liées à la commune

Les ducs de Polignac ont abandonné la forteresse au XVIIe siècle pour s'installer dans leur château plus confortable de Lavoûte-sur-Loire[40].

Héraldique

Les armes de la ville de Polignac, qui sont celles de la maison de Polignac, ont pour définition héraldique :

« Fascé d'argent et de gueules de six pièces. »

Voir aussi

Bibliographie

- [Bizri 2017] Melinda Bizri, Construction et pratique sociale de l'espace fortifié en Velay (XIIIe – XVe siècles) (thèse de doctorat en histoire de l'art et archéologie), université Clermont Auvergne, , 282 p. (lire en ligne [PDF] sur tel.archives-ouvertes.fr).

Voir notamment : chap. 2 (« L'espace fortifié des communautés au bas Moyen Âge (XIIIe – XVe siècle) »), sous-section 2.2 : « L'exemple du castrum de Polignac et de la cité du Puy-en-Velay » (p. 54-65) - [Bout 1966] Danielle Bout, L’évolution des cultures de 1804 à nos jours dans le vallon de Chanceaux, Le Puy-en-Velay, Cahiers de la Haute-Loire, (lire en ligne).

Articles connexes

Liens externes

- « Polignac »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur ign.fr, Institut géographique national.