Temple neuf (Metz)

Le Temple neuf[a], ou Nouveau Temple protestant[b], est un édifice de culte réformé construit à Metz, entre 1901 et 1905, durant la période wilhelminienne. La paroisse est aujourd’hui membre de l’Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine.

| Temple Neuf | |

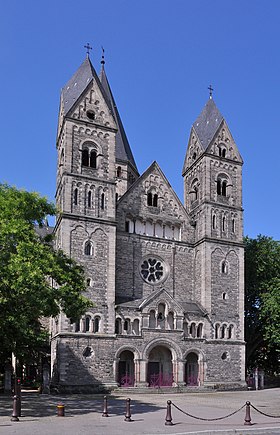

La façade du temple avec ses deux tours. | |

| Présentation | |

|---|---|

| Site web | https://templeneufmetz.org/ |

| Géographie | |

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Province historique | |

| Département | Moselle |

| Ville | Metz |

| Coordonnées | 49° 07′ 14″ nord, 6° 10′ 19″ est |

| modifier | |

Histoire

Contexte historique

À l’époque du rattachement de Metz et du nord-est de la Lorraine à l’Empire allemand (district de Lorraine), la ville se transforme sous l’action des autorités qui décident de faire de son urbanisme une vitrine de l’empire wilhelmien. L’éclectisme architectural se traduit par l’apparition de nombreux édifices de style néoroman, tels la poste centrale, le nouveau temple ou la nouvelle gare ferroviaire ; de style néogothique, tels le portail de la cathédrale et le temple de Garnison, ou encore de style néo-Renaissance, tel le palais du Gouverneur. Le Temple neuf illustre cette politique de germanisation par l’architecture, déployée par Guillaume II, pour asseoir son emprise sur la ville. Cette politique de modernisation architecturale tous azimuts, marquée par de nombreux édifices dans tout le département de la Moselle, avait pour but de séduire les populations annexées en leur démontrant le profit d’un « retour » dans le giron de l’Empire allemand.

Construction et aménagements

En 1898, la municipalité de Metz accorde à la communauté réformée un terrain planté de saules, appelé « jardin d’Amour »[1], sur l’île du Petit-Saulcy, pour l’élévation d’un temple de style néo-roman rhénan. L’architecte retenu pour le projet est Conrad Wahn, l’architecte en chef de la ville de Metz. Ce dernier, expérimenté, avait déjà travaillé en Moselle sur de nombreux projets architecturaux, tant religieux que civils. Loin d’être une réplique servile d’un modèle existant, le projet de Wahn relève d’une approche stylistique volontairement « archéologique ».

La construction de l’édifice commence en 1901 et se poursuit pendant trois ans[1]. La première pierre est posée par le Statthalter Hermann zu Hohenlohe-Langenburg le 25 novembre 1901[2]. Le temple est inauguré le samedi 14 mai 1904 par l’empereur Guillaume II[2] en personne, accompagné de l’impératrice, de la princesse Victoria-Louise de Prusse et des plus hautes autorités du Reichsland Elsaß-Lothringen[2].

Le plan, en croix grecque[1], présente toutefois une nef centrale. Le temple mesure 53 mètres de longueur, pour 26 mètres de largeur[2]. La hauteur au niveau de la tour centrale atteint près de 55 mètres. Pour accueillir le public, sa capacité est à l’époque de 1204 places assises, réparties dans la nef, mais aussi le chœur et les galeries[2]. Les chapiteaux des colonnes du portail représentent les quatre évangélistes entourant l’agneau mystique. La chaire est décorée des Tables de la Loi, selon la tradition réformée ancienne. Les vitraux du fond proviennent de l’hospice Saint-Nicolas et ont été mis en place dans les années 1990[3]. Le chœur, marqué par un arc triomphal en plein cintre, est animé par une arcature aveugle à fines colonnettes[1].

Architecture

Qu’il soit abordé en venant de la place d’Armes, de la cathédrale, de la préfecture, de la place de la Comédie, du grand pont et du moyen pont des Morts, ou de la place de la république et du palais de Justice, le Temple neuf surprend par sa silhouette, à la fois massive et élancée. Son matériau de construction, un grès sombre, contraste avec la clarté de la pierre de Jaumont calcaire des bâtiments environnants.

Son style néo-roman rhénan utilise aussi le vocabulaire ottonien, notamment avec des chapiteaux à corbeilles ottoniennes[1]. Il tranche avec le classicisme français des bâtiments avoisinants. Sa tour-lanterne octogonale à la croisée du transept, ses tourelles de chevet et son chevet avec galerie à colonnettes, s’inspirent autant du chevet de la cathédrale de Spire, que de la cathédrale de Mayence. Ses deux clochers, sur la façade occidentale, évoquent encore la cathédrale de Spire. Son style lui a valu de nombreuses critiques, lors de sa construction, par des Messins francophiles, et après 1918 par certains Français, comme un affront à l’harmonie classique, donc « française », de la place de la Comédie. Le Temple neuf, dont on a craint à ce moment qu’il soit détruit en tant que symbole de l’annexion de 1870, est pourtant devenu un lieu emblématique de la ville de Metz.

Le Temple neuf est, aujourd’hui encore, le lieu de rassemblement de la communauté protestante réformée du centre de Metz.

Les façades et toitures de l’édifice font l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis le [4].

Orgues

À l’intérieur se trouve un orgue de cinquante-deux jeux sur trois claviers et pédalier en traction, entièrement mécanique, réalisé par Dalstein-Haerpfer en 1903 puis modifié par Ernest Mühleisen en 1970. Cet orgue est l’un des instruments néoclassiques de la ville et il est régulièrement utilisé pour les concours du Conservatoire à rayonnement régional et pour de nombreux récitals, donnés par des organistes réputés[5]. Sa composition se détaille comme suit[6] :

|

|

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

- Accouplement I/II, III/II, I/P, II/P, III/P.

Galerie photographique

- Extérieur

- Le Temple neuf vers 1925, Georges-Louis Arlaud.

- Le Temple neuf et la place de la Comédie.

- La rue du Pont-Saint-Marcel et le temple en arrière-plan.

- Temple neuf et jardin d’Amour vus du quai Paul-Vautrin.

- Le Temple neuf de nuit.

- La chaire

- Vue générale.

- Détails des sculptures.

- Détails des sculptures.

- Détails des sculptures.

- Les sculptures murales

- Tête de roi.

- Tête de roi.

- Tête de reine.

- Tête de reine.

- Motifs en fleur de lys.

- Motifs en fleur de lys.

Notes et références

Notes

Références

Annexes

Bibliographie

- Maurice Thirion, Études sur l’histoire du protestantisme à Metz et dans le Pays messin, Nancy, 1884.

- (de) Otto Michaelis, Aus der Geschichte der Metzer evangelischen Gemeinde, Metz 1906.

- (de) Otto Michaelis, Grenzlandkirche, Eine evangelische Kirchengeschichte Elsaß-Lothringens 1870–1918, Essen 1934.

- Henri Tribout de Morambert, La réforme à Metz, Nancy, 1969-1971.

- Rodolphe Friedrich, Metz, la Huguenote, Metz, 1993.

- Marie Antoinette Kuhn, « Les temples protestants de Metz, Ars-sur-Moselle et Courcelles-Chaussy : architecture et mobiliers », Les cahiers lorrains, , p. 203-217 (lire en ligne).

- Philippe Hoch, Huguenots, De la Moselle à Berlin, Les chemins de l’exil, Metz 2006.

- François Roth, La Lorraine annexée, Metz 2007.

- Pierre Bronn, Le protestantisme en Pays messin, Metz 2007.

- Jeanne Vincler, Calvinistes proscrits à Metz colons à Berlin, 2011.

- Christiane Pignon-Feller, Metz 1848-1918, Les métamorphoses d’une ville, Paris 2013.

- Pierre Bronn, Le Temple neuf au cœur du protestantisme messin, 2014.

Articles connexes

- Liste des monuments historiques de Metz

- Temple protestant de Queuleu

- Patrimoine protestant de Lorraine

- Protestantisme en France

Liens externes

- Ressources relatives à l'architecture :

- Ressource relative à la religion :

- Site officiel

- [vidéo] bipalmeur, Metz en Lorraine:l'orgue du Temple Neuf le 18 septembre 2011 sur YouTube, (consulté le )