Utilisateur:Jlm7503/Brouillon2

- → N'hésitez pas à publier sur le brouillon un texte inachevé et à le modifier autant que vous le souhaitez.

- → Pour enregistrer vos modifications au brouillon, il est nécessaire de cliquer sur le bouton bleu : « Publier les modifications ». Il n'y a pas d'enregistrement automatique.

Si votre but est de publier un nouvel article, votre brouillon doit respecter les points suivants :

- Respectez le droit d'auteur en créant un texte spécialement pour Wikipédia en français (pas de copier-coller venu d'ailleurs).

- Indiquez les éléments démontrant la notoriété du sujet (aide).

- Liez chaque fait présenté à une source de qualité (quelles sources – comment les insérer).

- Utilisez un ton neutre, qui ne soit ni orienté ni publicitaire (aide).

- Veillez également à structurer votre article, de manière à ce qu'il soit conforme aux autres pages de l'encyclopédie (structurer – mettre en page).

- → Si ces points sont respectés, pour transformer votre brouillon en article, utilisez le bouton « publier le brouillon » en haut à droite. Votre brouillon sera alors transféré dans l'espace encyclopédique.

Contexte

Le contexte historique

En tant que divertissement princier et scénographie du pouvoir, la fête remonte à la plus haute Antiquité. Sans remonter plus avant que l'ère chrétienne, les célèbres fêtes de Néron dans sa Domus aurea en sont l'illustration à Rome, au Ier siècle[1]. De nombreuses chroniques à travers les âges[2],[3],[4] témoignent de la persistance de cette activité : au Moyen Âge avec les fastes de la cour de Bourgogne (ainsi, les féeries du Vœu du faisan), sous la Renaissance italienne où artistes, ingénieurs et artificiers des Médicis et des ducs de Ferrare inventent des décors, machineries et pyrotechnies spectaculaires. À la même époque, la cour de France développe un art consommé de la fête, notamment sous Henri II, dont la passion pour Diane de Poitiers suscite bals, divertissements et carrousels.

Louis XIV est le premier souverain à codifier cet exercice et en faire, de façon organisée, un instrument au service de sa gloire. Son objectif est double : s'assurer une cour docile et se construire une image qui lui survive[5]. En 1661, à l'âge de 23 ans et alors que Versailles n'est pas encore reconstruit, il détaille de façon précise pour le Grand Dauphin qui vient de naître, les raisons devant pousser un souverain à organiser des fêtes :

« Cette société de plaisirs, qui donne aux personnes de la Cour une honnête familiarité avec nous, les touche et les charme plus qu'on ne peut dire. Les peuples, d'un autre côté, se plaisent au spectacle où, au fond, on a toujours pour but de leur plaire ; et tous nos sujets, en général, sont ravis de voir que nous aimons ce qu'ils aiment, ou à quoi ils réussissent le mieux. Par là nous tenons leur esprit et leur cœur, quelquefois plus fortement peut-être, que par les récompenses et les bienfaits ; et à l'égard des étrangers, dans un État qu'ils voient d'ailleurs florissant et bien réglé, ce qui se consume en ces dépenses qui peuvent passer pour superflues, fait sur eux une impression très avantageuse de magnificence, de puissance, de richesse et de grandeur […][6] »

Le contexte artistique

Références

Les Plaisirs de l'Île enchantée

Les Plaisirs de l'Île enchantée est le nom donné à un ensemble de fêtes données par le roi Louis XIV, en 1664, au château de Versailles.

Historique

En 1664, alors que les travaux d'agrandissement du château n'ont commencé que depuis deux ans, Louis XIV donne son premier grand divertissement à Versailles pour un public très restreint : Les Plaisirs de l’Île enchantée.

Il s'agit d'une série de fêtes étalées sur sept jours, manifestation qu'il dédie officiellement aux deux reines, sa mère Anne d'Autriche et sa femme Marie-Thérèse, et, secrètement, à sa jeune maîtresse âgée de 20 ans Louise de La Vallière[1].

L'ordonnancement de ces fêtes est confié au duc de Saint-Aignan, premier gentilhomme de la chambre et membre de l'Académie française[2].

Les fêtes durent du 7 au . Leur titre général, Les Plaisirs de l'Île enchantée, s'inspire d'un épisode du Roland furieux de L'Arioste, où la magicienne Alcine retient le chevalier Roger et ses compagnons prisonniers sur son île.

Pendant une semaine, la cour se voit offrir une succession de divertissements (carrousel, course de bague, de têtes, théâtre, ballet, feu d'artifice, collations, promenades, loterie) avant de quitter Versailles pour le château de Fontainebleau.

Les deux artisans principaux de ce divertissement sont Molière et Lully. L'évènement fait l'objet de nombreuses relations et les gravures d'Israël Sylvestre répandent dans toute l'Europe les fastes versaillais, au point que les « Plaisirs » sont toujours considérés comme l'archétype des fêtes royales[réf. nécessaire].

Déroulement

| Date | Lieu | Evénement |

|---|---|---|

| 7 mai | Entrée de l'Allée royale | Carrousel, courses de bague, ballet, collation |

| 8 mai | Milieu de l'Allée royale | La Princesse d'Élide, comédie galante mêlée de musique et d'entrées de ballet |

| 9 mai | futur Bassin d'Apollon | Ballet et feu d'artifice |

| 10 mai | Fossés du château | Courses de têtes |

| 11 mai | Ménagerie | Promenade |

| Vestibule du château | Les Fâcheux, comédie | |

| 12 mai | Fossés du château | Courses de têtes |

| Château | Loterie | |

| Vestibule du château | Tartuffe (3 actes), comédie | |

| 13 mai | Fossés du château | Courses de têtes |

| Vestibule du château | Le Mariage forcé, comédie |

Références

Voir aussi

Liens connexes

Lien externe

Grand Divertissement royal

Le Grand Divertissement royal est une fête donnée par le roi Louis XIV le au château de Versailles.

Historique

Le , Louis XIV donne une fête pour célébrer la paix d'Aix-la-Chapelle et la première conquête de la Franche-Comté. Connu sous le nom de Grand Divertissement royal, cet évènement ne dure qu’une soirée. Le livret est publié[1].

La fête se déroule dans les jardins, suivant un parcours qui, partant du château, mène la cour à travers les jardins où se succédent une collation au bosquet de l'Étoile, une comédie de Molière et Lully sur un théâtre provisoire (emplacement du futur bassin de Saturne), un festin (à l'emplacement du futur bassin de Flore), un bal (à l'emplacement du futur bassin de Cérès) et un feu d'artifice tiré depuis la pompe de l'étang de Clagny.

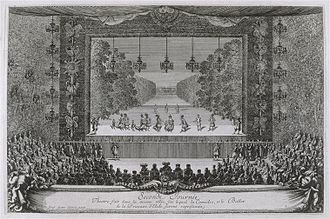

L’attraction principale en est la comédie en musique de Molière et Lully, George Dandin ou le Mari confondu, dont Pierre Beauchamp compose la chorégraphie. Elle se termine par un grand ballet final : Les Fêtes de l'Amour et de Bacchus. Ce genre de spectacle, nouveau en France, nécessite plus de cent danseurs. Des tapisseries et des chandeliers de cristal ornent la scène.

Lors de la soirée, mille deux cents personnes sont assises sur les gradins, trois cents autres sur le parterre. De cette comédie-ballet, Félibien écrit : « On peut dire que dans cet ouvrage le sieur Lully a trouvé le secret de satisfaire et de charmer tout le monde ; car jamais il n'y a rien eu de si beau ni de mieux inventé ».

Références

Voir aussi

Liens connexes

Lien externe

Divertissements de Versailles

Les Divertissements de Versailles sont un ensemble de six journées de fêtes ordonnées par Louis XIV en 1674 au château de Versailles.

Historique

Ces divertissements se succédent entre le et le et célèbrent la reconquête de la Franche-Comté.

Lully y donne en concert L'Églogue de Versailles et l'on joue également Le Malade imaginaire de Molière, mort l'année précédente. Lors du dernier divertissement de nuit, le 31 août, les parterres, terrasses, degrés et le grand canal sont illuminés aux flambeaux et le roi, la reine ainsi que toute la cour, embarquent sur des gondoles envoyées en présent par le doge de Venise[1]. Un des feux d'artifice est composé par le premier peintre du roi lui-même, Charles Le Brun[2].

Déroulement

| Date | Lieu | Evénement |

|---|---|---|

| 4 juillet | Bosquet du Marais | Collation en musique |

| Cour de marbre | Alceste, tragédie lyrique | |

| Château | Médianoche | |

| 11 juillet | Trianon | L'Églogue de Versailles |

| Bosquet de la Salle des Festins | Souper | |

| 19 juillet | Ménagerie | Collation |

| Grand Canal | Promenade en gondole | |

| Grotte de Thétis | Le Malade imaginaire, comédie-ballet | |

| 28 juillet | Bosquet du Théâtre d'eau | Collation |

| Allée du Dragon | Les Festes de l'Amour et de Bacchus, pastorale | |

| Grand Canal | Feu d'artifice | |

| Cour de marbre | Médianoche en musique | |

| 18 août | Bosquet de la Girandole | Collation en musique |

| Orangerie | Iphigénie, tragédie | |

| Grand Canal | Feu d'artifice à machines | |

| 31 août | Grand Canal | Illumination |

| Grand Canal | Promenade en gondole |