恒星の構造

恒星の構造(英語: Stellar structure)に関するモデルは恒星の内部構造を詳細に記述し、光度や色(スペクトル分類)、恒星の進化の予測を行う。星の階級や年齢によって元素の構成やエネルギー輸送の機構が異なるために内部構造は異なっている。

エネルギー輸送

恒星内部の熱は対流や放射輸送によって外部へ放出される。ただし、白色矮星では熱伝導によっても外部に熱が伝わる。恒星内のガス塊が断熱過程によってわずかに上昇しただけでも上昇し続けるほど十分な温度勾配を持つ場合、対流はエネルギー輸送の主要なモードとなる。この場合、ガス塊が周囲の気体より高温であれば浮力が働いて上昇し続け、低温になれば元の高さまで下降していくこととなる[1]。 温度勾配が小さく、放射によるエネルギー輸送が可能なほど不透明度が小さい領域では、放射がエネルギー輸送において主要なモードとなる。

主系列星の内部構造はその星の重量によって異なる。

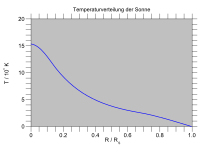

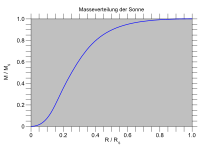

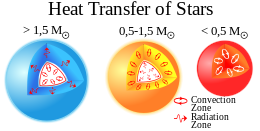

太陽を含む0.3-1.5 M☉(太陽質量)の恒星では、水素からヘリウムへの核融合は主に陽子-陽子連鎖反応を介して行われるため、急峻な温度勾配は形成されない。そのため、太陽質量前後の質量を持つ恒星の内層でのエネルギー輸送は、放射が支配的である。一方、外層では水素が中性水素原子となるほど低温となり、紫外線光子に対して不透明となるため、対流が支配的となる。このように、太陽質量前後の質量を持つ恒星では、内層に放射層が、外層に対流層が存在する構造となっている。

1.5 M☉より質量の大きな大質量星では、中心温度が1.8×107 K以上となり、水素がヘリウムに変換される核融合の経路はCNOサイクルが主となる。エネルギー生成率はCNOサイクルで温度の15乗に比例するため、エネルギー生成率が温度の4乗に比例する陽子-陽子連鎖反応より大きなエネルギーが生み出される[2]。 CNOサイクルの温度感受性は強く、恒星の内側では温度勾配が急峻となり、核においては対流が見られる。恒星の外層では、温度勾配はより緩やかであるものの、水素がほぼ完全にイオン化し、紫外線に対してもほぼ透明な状態を保つほど高温となる。このため、恒星の外側では主に放射が見られる。

質量が小さい主系列星では、放射層が存在せず、恒星全体において対流がエネルギー輸送の主要な要素となっている[3]。

恒星の構造方程式

恒星モデルの内、もっとも単純なモデルは恒星を定常状態かつ球対称であると仮定した球対称準静的モデルである。このモデルでは4つの一次微分方程式を定めることができ、うち2つは物質や圧力の半径に対する依存性を表す方程式で、もう2つは温度や光度の半径に対する依存性を表した方程式である[4]。

仮定した球対称性を用いて恒星の構造方程式を立てる際には、恒星の中心から

一つ目の微分方程式は、恒星内の静水圧平衡を表した式である。この式は恒星中の圧力勾配による外向きの力と内向きの重力が釣り合っていることを表す。

,

ここで、

質量連続の方程式を恒星の中心(

球殻から出るエネルギーを考慮すると、以下のエネルギー方程式が得られる

,

ここで、

エネルギー輸送方程式はエネルギー輸送の形態によって異なる形をとる。白色矮星によく当てはまる熱伝導性のエネルギー輸送の場合、以下のようなエネルギー方程式が立てられる

放射エネルギー輸送の場合、主系列星の内、太陽質量程度の恒星の内側と大質量星の恒星の外側には以下のエネルギー方程式がよくあてはまる。

対流エネルギー輸送では、厳密な数式による定式化がなされていないが気体の乱流がエネルギー輸送に関わるとされている。対流エネルギー輸送は通常、混合長理論を用いてモデル化される。この理論では、星内の気体が温度、密度、周囲の圧力を大まかに保っている離散的な物質ととらえ、気体が混合長と呼ばれる一定距離だけ星内を移動しているとするものである[5]。単原子理想気体の場合、対流が断熱的であるということは対流する気体分子が周囲の気体と熱交換を行わないこととなり、混合長は次のようになる

なお、

また圧力、不透明度、エネルギー生成率を温度、密度、化学的組成など星内物質の特性に結び付ける状態方程式が必要になる。不透明度は一つの公式では正確に表すことができず、特定の密度や温度で様々な組成のそれぞれで表計算される[7]。それぞれの条件でコンピュータによる表計算により、不透明度が適当になるように密度-温度グリッドの調整やフィッティング関数が使用される。圧力は気体分子によるものに加え、放射圧や縮退電子による圧力への作用などが状態方程式を立てるにあたって必要となる。圧力の状態方程式を正確に計算する場合も密度-温度グリッドの調整やフィッティング関数が用いられる。核エネルギー生成率は化学反応ネットワークを考え、個々の反応段階での反応率や気体中の各同位体の平衡存在量が原子核物理学の実験から計算される[6][8]。

以上の方程式の解は一連の境界条件との組み合わせにより、恒星の挙動を完全に記述する。典型的な境界条件により、恒星の表面部(

上記のような単純化されたモデルは、恒星の進化により組成の変化が十分早い場合に補正なしでは適当ではなくなる。静力学的平衡の方程式は、恒星半径の変化が非常に速い時、半径方向の加速度の項を修正する必要がある場合もあり得る[9]。また、恒星の核の燃焼が安定していなかったり、崩壊しつつある場合はエネルギー方程式にエントロピー項を加える必要がある[10]。

脚注

参考文献

- Kippenhahn, R.; Weigert, A. (1990), Stellar Structure and Evolution, Springer-Verlag

- Hansen, Carl J.; Kawaler, Steven D.; Trimble, Virginia (2004), Stellar Interiors (2nd ed.), Springer, ISBN 0-387-20089-4

- Kennedy, Dallas C.; Bludman, Sidney A. (1997), “Variational Principles for Stellar Structure”, Astrophysical Journal 484 (1): 329, arXiv:astro-ph/9610099, Bibcode: 1997ApJ...484..329K, doi:10.1086/304333

- Weiss, Achim; Hillebrandt, Wolfgang; Thomas, Hans-Christoph; Ritter, H. (2004), Cox and Giuli's Principles of Stellar Structure, Cambridge Scientific Publishers

- Zeilik, Michael A.; Gregory, Stephan A. (1998), Introductory Astronomy & Astrophysics (4th ed.), Saunders College Publishing, ISBN 0-03-006228-4

関連項目

- スケールハイト

- 標準太陽モデル

外部リンク

- opacity code retrieved November 2009

- The Yellow CESAM code, stellar evolution and structure Fortran source code

- EZ to Evolve ZAMS Stars a FORTRAN 90 software derived from Eggleton's Stellar Evolution Code, a web-based interface can be found here [1].

- Geneva Grids of Stellar Evolution Models (some of them including rotational induced mixing)

- The BaSTI database of stellar evolution tracks