하쿠인 에카쿠

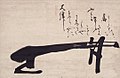

하쿠인 에카쿠(白隠慧鶴, 1685년 ~ 1768년)는 일본 에도시대의 선사(禪師)로, 일본 임제종의 승려이다. 화가이자, 시인이자, 조각가이기도 했다. 달마도를 많이 그려 일본의 달마라고도 불렸다.[1] 오른쪽에 있는 그림도 백은선사의 자화상이다.

| 하쿠인 에카쿠 | |

|---|---|

1767년 하쿠인 선사가 83세에 그린 자화상 | |

| 출생 | 1685년 1월 19일 도카이도(東海道:동해) 하라(原:원), 현재의 시즈오카현(静岡県) 누마즈시(沼津市) |

| 입적 | 1768년 1월 18일 출생지와 동일 |

| 속명 | 이와지로(岩次郎) |

법명의 뜻

법명인 하쿠인 에카쿠(白隠慧鶴 : 백은혜학)은 직역하면, 다음과 같은 의미이다. 흰 백(白), 숨을 은(隠), 지혜 혜(慧), 학 학(鶴)으로, '흰 곳에 숨어있는 지혜로운 학'이란 뜻이다. 하얀 후지산에 은거했다고 백은이라 한 것이다.[2]

백은선사의 고향은 후지산 인근인, 현재의 시즈오카현 누마즈시이다.[2]

생애

어린 시절

에도시대 후지산 인근 시즈오카현(静岡県)의 하라쥬쿠(현재의 누마즈 시)에서 부유한 역장(驛長)의 아들로 태어났다. 어릴 적 이름은 이와지로(岩次郎)였다.[2]

어머니가 불교에 대한 신앙심이 깊어 어린 백은선사를 절에 데리고 다녔다. 백은선사는 절에서 법문을 듣고 와서는 하인들에게 이야기를 해줄 정도로 영특했다.[2]

출가를 하다

11살 때, 지옥에 대한 이야기를 들었다. 전에 개구리를 죽였던 사실때문에 두려움에 떨게 되었다. 지옥에 가지 않기 위해 "관음경"과 "대비경"을 외우기 시작했고, 출가하려는 마음이 생기게 되었다.[2]

15살 때, 반대하던 부모를 설득하여 고향마을에 있는 송음사(松蔭寺, 쇼인지)로 출가한다.[2]

출가의 후회 다시 재발심

출가를 하여 수행하던 중에 어느 높은 스님이 사람들에게 죽임을 당했다는 이야기를 알게 되었다. 백은선사는 불법이 높은 스님도 비참하게 죽는 다는 것에 회의를 느꼈다.

이후 시, 글, 그림에 빠져 지냈다. 그러다 선관책진이라는 책을 접하게 되었는데, 여기서 졸음을 쫓기 위해 자신의 살을 송곳으로 찌르며 수행한 이야기를 읽게 된다. 다시 발심하여 선수행의 길로 들어선다.[2]

큰 깨달음을 얻다

23세에 고향의 절에서 수행을 하고 있었다. 후지산이 분화하여 절의 모든 승려가 달아났지만, 백은선사는 수행을 계속하였다. 이런 노력으로 정수노인 밑에서 큰 깨달음을 얻는다.[2]

입적하다

3일 전에 입적을 예언하고는, 84살에 입적을 하였다.[3]

일화

척수성음(隻手聲音) : 한 손으로 소리를 내다

백은선사는 스승 없이 선관책진이라는 책을 스승삼아 토굴에서 선수행을 했다. 그래서 이를 인가해 줄 스승이 없었다. 토굴 앞에 흐르는 시냇가에 가서 내가 바로 깨우쳤으면 시냇물이 거꾸로 흘러 가라고 했는데, 시냇물이 거꾸로 흐르기 시작했다. 이에 깨달았다는 자신감을 얻고 종횡무진으로 설법을 하고 다녔다.[4]

그러다 어떤 거사(남자 불교 신자)를 만나게 되었다. 그 거사는 백은선사에게 정말 깨우쳤으면, 한 손만으로 소리를 내보라고 했다. 말문이 막힌 백은선사를 이후 입을 닫고 다시 선수행에 들어갔다.[5]

시간이 꽤 흘렀고, 어느 비가 오는 날에 백은 선사는 아궁이에서 불을 쬐고 있었다. 그런데 아궁이가 좁아 몸의 반이 처마 밖으로 나가 있었다. 백은 선사의 몸은 반은 말라있었지만, 반은 젖어버렸다. 여기서 백은선사는 크게 깨우쳤다. 나와 다른 것을 구분하던 울타리가 무너지자, 세상의 모든 소리가 나의 소리가 된 것이다.[5]

정수노인이 코를 비틀다

당시 일본 임제종의 정맥으로 불리던 지도무난(至道無難)이라는 선사의 제자 중에 도쿄에단(道鏡慧端)이라는 선사가 있었는데, 일명 정수노인(正受老人)이라고 불렸다.[6]

백은선사는 정수노인을 찾아가서 깨달음을 인가받기 위해 게송을 써서 올렸다. 그러나 정수노인은 백은선사의 게송은 읽지도 않고, 이런 종이는 필요없으니 깨달은 바를 몸으로 내놔라고 하였다.[6]

백은선사는 깨달음이라고 하는 시시한 것이 있다면 토해버리겠다면서, 토하는 시늉까지 하였다. 정수노인은 더욱 날카롭게 조주의 무(無)는 어떻게 보았냐고 다시 물었다. 백은선사는 무(無)는 무(無)인데, 어디 보거나 손댈 수가 있냐고 답했다.[6]

갑자기 정수노인이 백은선사의 코를 잡아서 비틀더니, 보거나 손댈 수 없는데 내가 어떻게 너의 코를 잡아서 비트냐고 반문했다. 백은선사는 말문이 막혔다. 정수노인은 남천화상은 천화하여 어디로 갔냐고 다시 물었다.[6]

백은선사는 양손으로 귀를 막고, 밖으로 도망쳤다. 정수노인은 백은선사에게 귀신 굴 속에 처박힌 엉터리라고 소리쳤다. 백은선사를 자신의 깨달음이 엉터리 였음을 알고, 정수노인 아래서 다시 화두수행을 시작하였다.[6]

어느 날, 백은선사는 탁발을 나가서 어느 집 처마에 섰다. 집주인에 비켜달라고 3번을 말했으나, 이미 화두에 깊이 빠져서 알지를 못했다. 집주인이 대나무로 백은선사의 머리를 치자, 백은선사를 그대로 기절했다. 백은선사는 깨어나서 집주인에게 고맙다고 인사를 하고, 손뼉을 치며 웃었다.[6]

백은선사는 돌아가서 정수노인에게 절을 올렸다. 정수노인이 기뻐하며 말했다. "음. 됐구나 됐어."[6]

처녀가 낳은 아이의 아버지가 되다

백은선사가 있는 후지산 아래에 마을이 있었다. 어떤 처녀가 동네 총각과 사랑을 해서 임신을 하였다. 처녀는 아버지에게 아이의 아버지가 백은선사라고 했다. 명성이 높은 백은선사의 아이라고 하면 넘어갈 것이라고 생각한 것이다.[7]

하지만 처녀의 예상과 다르게 마을사람들은 백은선사를 찾아가 욕을 하며 소란을 피웠다. 백은선사는 "그렇습니까?"라고만 말했다. 같은 절의 스님들도 수근거리며 절을 떠나기 시작했다.[7]

10개월이 흘러 처녀의 부모가 아이를 가져다 주며 길러라고 했다. 백은선사는 또 다시 "그렇습니까?"라고만 말했다. 이제는 남아 있던 스님들 마저도 절을 떠났고 신도들도 없어졌다.[7]

백은선사는 젖동냥과 탁발을 하며 아이를 정성껏 길렀다. 한편 처녀는 아이를 잊지 못해, 사람들에게 모든 사실을 이야기했다. 놀란 아버지와 마을사람들은 백은선사를 찾아가서 용서를 빌었다.[7]

백은선사는 역시나 "그렇습니까?"라고만 하고 아이를 다시 처녀에게 돌려주었다.[7]

사무라이를 모욕하다

오다 시게노부라는 사무라이가 백은선사를 찾아와서는 극락과 지옥이 어디에 있는지 가르쳐 달라고 했다. 백은선사는 그에게 무엇을 하는 지를 물었다.[8]

시게노부는 이름 있는 무사라고 했다. 그러자 백은선사는 무사면 전장에나 나갈 일이지, 극락이나 지옥을 왜 찾아다니냐고 하면서 못난 무사녀석이라고 모욕했다. 시게노부는 지금 사과하지 않으면 한 칼에 베겠다고 했다. 그래도 백은선사는 역시 보잘 것 없는 겁쟁이 무사라고 다시 모욕했다.[8]

화가 난 시게노부가 칼로 목을 치려고 하자, 백은선사가 바로 그곳이 지옥이라고 말했다. 순간, 시게노부는 무릎을 꿇으며, 노여움으로 인생을 망칠 뻔 했다며 지옥이 있는 곳을 알았다고 감사하다고 했다. 백은선사는 웃으며 시게노부의 어깨를 두드리며, 지금은 극락의 입구에 서있다고 말했다.[8]

입적을 예언하다

어느 날, 의원이 백은선사의 맥을 짚고는 이상이 없다고 하였다. 그러자 백은선사는 크게 웃으며, 3일 후 죽음을 예견하지 못하는 것을 보니 명의는 아니라고 하였다.[9]

백은선사는 3일 후에 제자들에게 뒷일을 맡겼다. 그리고 다음 날, 새벽에 잠에서 깨면서 "음"이라고 큰 소리를 내며 84살의 나이로 입적했다고 한다.[9]

제자인 비구니의 눈물

백은선사의 제자 중에 비구나(여자 승려)가 있었다. 이 비구니도 깨달았기에, 따르는 사람들이 많았다. 그런데 비구니가 딸이 죽자 크게 소리를 내어 울었다. 주위 사람들은 큰스님(백은선사) 밑에서 수행하여 인가를 받은 사람이 감정을 다스리지도 못한다고 비웃었다. 그러나 비구니는 계속 눈물을 쏟았다.[10]

이는 현실을 있는 그대로 표현한 것이다. 하지만 그 감정에는 빠지는 않는 진실된 자유를 보여주는 것이라고 한다.[10]

열반송

승려가 입적할 때, 짓는 시를 우리는 열반송이라고 한다. 일본에서는 지세이(Jisei)라고 하는데, 직역하면 "죽음의 시(Death Poem)"이다.

백은선사의 열반송은 다음과 같다.

若い衆や死ぬがいやなら今死にや

젊은 이들이여. 죽기 싫다면 지금 죽어라.一たび死ねばもう死なぬぞや

한 번 죽으면, 다시 죽지 않으리니.

진짜 죽으라는 말은 아니고, 깨달음으로 생사를 끊어라는 이야기이다.

백은선사의 그림

- 백은선사가 그린 달마도. "사람의 마음을 바로 가리키면, 본성을 보게 되어 성불할 것이다.(直指人心,見性成佛)"라고 적혀있다.

- 미국 인디애나주 인디애나폴리스 미술관에 소장된 백은선사의 달마도

- 백은선사가 1764년에 그린 80세의 자화상. 일본 도쿄 에이세이 문고 미술관 소장.

- 백은선사가 그린 그림. 육조 혜능대사가 오조대사 밑에서 8개월 동안 찧던 쌀절구.