Cosmologia inomogênea

O universo é homogêneo e isotrópico em escalas grandes o suficiente, conforme reivindicado pelo princípio cosmológico e assumido por todos os modelos que usam a métrica de Friedmann–Lemaître–Robertson–Walker, incluindo a versão atual do modelo M.E.F.Λ[a], ou o universo é inomogêneo ou anisotrópico?[1][2]

Uma cosmologia inomogênea é uma teoria cosmológica física (um modelo astronômico da origem e evolução do universo físico) que, ao contrário do modelo de concordância cosmológica atualmente amplamente aceito, assume que as inomogeneidades na distribuição da matéria através do universo afetam as forças gravitacionais locais (ou seja, em o nível galáctico) o suficiente para distorcer nossa visão do Universo.[3] Quando o universo começou, a matéria foi distribuída de forma homogênea, mas ao longo de bilhões de anos, galáxias, aglomerados de galáxias e superaglomerados se fundiram e devem, de acordo com a teoria da relatividade geral de Einstein, deformar o espaço-tempo ao seu redor. Embora o modelo de concordância reconheça esse fato, ele assume que tais inomogeneidades não são suficientes para afetar as médias de gravidade em larga escala em nossas observações. Quando dois estudos separados[4][5] afirmaram em 1998-1999 que as supernovas de alto desvio para o vermelho estavam mais distantes do que nossos cálculos mostraram que deveriam estar, foi sugerido que a expansão do universo está se acelerando, e a energia escura, uma energia repulsiva inerente no espaço, foi proposto para explicar a aceleração. Desde então, a energia escura tornou-se amplamente aceita, mas permanece sem explicação. Assim, alguns cientistas continuam trabalhando em modelos que podem não exigir energia escura. A cosmologia inomogênea se enquadra nessa classe.

As cosmologias inomogêneas assumem que as reações inversas de estruturas mais densas, bem como de vazios muito vazios, no espaço-tempo são significativas o suficiente para que, quando não levadas em consideração, distorçam nossa compreensão do tempo e nossas observações de objetos distantes. Seguindo a publicação (de Thomas Buchert, em 1997 e 2000) de equações que derivam da relatividade geral mas também permitem a inclusão de variações gravitacionais locais, foram propostos uma série de modelos cosmológicos sob os quais a aceleração do universo é de fato uma má interpretação de nossas observações astronômicas e em que a energia escura é desnecessária para explicá-los.[6][7] Por exemplo, em 2007, David Wiltshire propôs um modelo (cosmologia de fuga de tempo) no qual as reações inversas fizeram com que o tempo corresse mais devagar ou, em vazios, mais rapidamente. Dando assim, às supernovas observadas em 1998, a ilusão de estarem mais longe do que estavam.[8][9] A cosmologia de fuga de tempo também pode implicar que a expansão do universo está de fato diminuindo.[3]

História

Modelo cosmológico padrão

Ver artigo principal: modelo M.E.F.Λ

Ver artigo principal: modelo M.E.F.ΛO conflito entre as duas cosmologias deriva da inflexibilidade da teoria da relatividade geral de Einstein, que mostra como a gravidade é formada pela interação da matéria, do espaço e do tempo.[10] O físico John Wheeler resumiu a essência da teoria da seguinte forma: "A matéria diz ao espaço como se curvar; o espaço diz à matéria como se mover".[11] No entanto, para construir um modelo cosmológico funcional, todos os termos de ambos os lados das equações de Einstein devem ser equilibrados: de um lado, a matéria (ou seja, todas as coisas que distorcem o tempo e o espaço); por outro, a curvatura do universo e a velocidade com que o espaço-tempo está se expandindo.[10] Em suma, um modelo requer uma determinada quantidade de matéria para produzir curvaturas e taxas de expansão específicas.

Em termos de matéria, todas as cosmologias modernas são fundamentadas no princípio cosmológico, que afirma que qualquer que seja a direção que olhemos da Terra, o universo é basicamente o mesmo: homogêneo e isotrópico (uniforme em todas as dimensões).[10] Este princípio surgiu da afirmação de Copérnico de que não havia observadores especiais no universo e nada de especial sobre a localização da Terra no universo (ou seja, a Terra não era o centro do universo, como se pensava anteriormente). Desde a publicação da relatividade geral em 1915, essa homogeneidade e isotropia simplificaram muito o processo de criação de modelos cosmológicos.

Em termos de curvatura do espaço-tempo e da forma do universo, ele pode teoricamente ser fechado (curvatura positiva, ou dobramento do espaço-tempo em si mesmo como na superfície de uma esfera quadridimensional), aberto (curvatura negativa, com espaço-tempo dobrando para fora), ou plano (curvatura zero, como a superfície de um pedaço de papel quadridimensional "plano").[10]

A primeira dificuldade real veio com relação à expansão, pois em 1915, como anteriormente, o universo era considerado estático, nem expandindo nem contraindo. Todas as soluções de Einstein para suas equações na relatividade geral, entretanto, prediziam um universo dinâmico. Portanto, para tornar suas equações consistentes com o universo aparentemente estático, ele acrescentou uma constante cosmológica, um termo que representa alguma energia extra inexplicável. Mas quando, no final da década de 1920, as observações de Georges Lemaître e Edwin Hubble provaram a noção de Alexander Friedmann (derivada da relatividade geral) de que o universo estava se expandindo, a constante cosmológica tornou-se desnecessária e Einstein a chamou de "meu maior erro".[10]

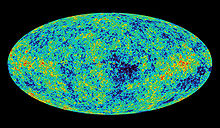

Com esse termo eliminado da equação, outros derivaram a solução de Friedmann-Lemaître–Robertson–Walker (FLRW) para descrever esse universo em expansão – uma solução construída com base na suposição de um universo plano, isotrópico e homogêneo. O modelo de FLRW tornou-se a base do modelo padrão de um universo criado pelo Big Bang e, outras evidências observacionais, ajudaram a refiná-lo. Por exemplo, um universo plano, quase homogêneo e (pelo menos quando tinha quase 400.000 anos de idade) plano parecia ser confirmado por dados da radiação cósmica de fundo (R.C.F.M.[b]). E depois que galáxias e aglomerados de galáxias foram descobertos (na década de 1970) girando mais rápido do que deveriam sem se separarem, a existência de matéria escura também parecia comprovada, confirmando sua inferência por Jacobus Kapteyn, Jan Oort e Fritz Zwicky nas décadas de 1920 e 1930 e demonstrando a flexibilidade do modelo padrão. Acredita-se que a matéria escura represente cerca de 23% da densidade de energia do universo.[10]

Energia escura

Ver artigo principal: Energia escura

Ver artigo principal: Energia escuraOutra observação, em 1998, pareceu complicar ainda mais a situação: dois estudos separados[4][5] descobriram que supernovas distantes são mais fracas do que o esperado em um universo em constante expansão; isto é, elas não estavam apenas se afastando da Terra, mas acelerando. Calcula-se que a expansão do universo esteja acelerando desde aproximadamente 5 bilhões de anos atrás. Dado o efeito de frenagem gravitacional que toda a matéria do universo deveria ter nessa expansão, uma variação da constante cosmológica de Einstein foi reintroduzida para representar uma energia inerente ao espaço, equilibrando as equações para um universo plano e acelerado. Também deu à constante cosmológica de Einstein um novo significado, pois reintroduzindo-a na equação para representar a energia escura, um universo plano se expandindo cada vez mais rápido pode ser reproduzido.[10]

Embora a natureza dessa energia ainda não tenha sido explicada adequadamente, ela representa quase 70% da densidade de energia do universo no modelo de concordância. E assim, ao incluir a matéria escura, quase 95% da densidade de energia do universo é explicada por fenômenos que foram inferidos, mas não totalmente explicados nem diretamente observados. A maioria dos cosmólogos ainda aceita o modelo de concordância, embora o jornalista científico Anil Ananthaswamy chame esse acordo de "ortodoxia vacilante".[10]

Universo inomogêneo

Embora o universo tenha começado com matéria homogeneamente distribuída, enormes estruturas se fundiram ao longo de bilhões de anos: centenas de bilhões de estrelas dentro de galáxias, aglomerados de galáxias, superaglomerados e vastos filamentos de matéria. Essas regiões mais densas e os vazios entre elas devem, sob a relatividade geral, ter algum efeito, pois a matéria dita como o espaço-tempo se curva. Portanto, a massa extra de galáxias e aglomerados de galáxias (e matéria escura, caso suas partículas sejam detectadas diretamente) deve fazer com que o espaço-tempo próximo se curve mais positivamente, e os vazios devem ter o efeito oposto, fazendo com que o espaço-tempo ao seu redor assumisse curvaturas negativas. A questão é se esses efeitos, chamados de reações inversas, são insignificantes ou juntos são suficientes para mudar a geometria do universo. A maioria dos cientistas assumiu que eles são insignificantes, mas isso ocorreu em parte porque não havia como calcular a geometria do espaço-tempo nas equações de Einstein.[10]

Em 2000, um conjunto de novas equações - agora conhecido como o conjunto de equações de Buchert - baseado na relatividade geral foi publicado pelo cosmólogo Thomas Buchert da École normale supérieure em Lyon, França, que permite os efeitos de uma distribuição não uniforme de matéria a ser levada em conta, mas ainda permite que o comportamento do universo seja calculado. Assim, modelos baseados em uma distribuição irregular e inomogênea de matéria agora podem ser concebidos.[3] "Não há energia escura, no que me diz respeito", disse Buchert à New scientist em 2016. "Em dez anos, a energia escura se foi." No mesmo artigo, o cosmólogo Syksy Räsänen disse: "Não foi estabelecido além de qualquer dúvida razoável que a energia escura existe. Mas eu nunca diria que foi estabelecido que a energia escura não existe." Ele também disse à revista que a questão de saber se as reações inversas são insignificantes na cosmologia "não foi respondida satisfatoriamente".[10]

Cosmologia inomogênea

A cosmologia inomogênea no sentido mais geral (assumindo um universo totalmente inomogêneo) está modelando o universo como um todo com o espaço-tempo que não possui nenhuma simetria de espaço-tempo [en]. Os espaços-tempos cosmológicos tipicamente considerados têm a simetria máxima, que compreende três simetrias translacionais e três simetrias rotacionais (homogeneidade e isotropia em relação a todos os pontos do espaço-tempo), apenas a simetria translacional (modelos homogêneos) ou apenas a simetria rotacional (modelos esfericamente simétricos). Modelos com menos simetrias (por exemplo, axissimétrico) também são considerados simétricos. No entanto, é comum chamar modelos esfericamente simétricos ou modelos não homogêneos de inomogêneos. Na cosmologia inomogênea, a estrutura em grande escala do universo é modelada por soluções exatas das equações de campo de Einstein (ou seja, não perturbativamente), diferentemente da teoria da perturbação cosmológica [en], que é o estudo do universo que leva à formação de estruturas (galáxias, aglomerados de galáxias [en], a teia cósmica [en]) em conta, mas de forma perturbadora.[12]

A cosmologia inomogênea geralmente inclui o estudo da estrutura do Universo por meio de soluções exatas das equações de campo de Einstein (ou seja, métricas [en])[12] ou por métodos de média espacial ou espaço-tempo.[13] Tais modelos não são homogêneos,[14] mas podem permitir efeitos que podem ser interpretados como energia escura, ou podem levar a estruturas cosmológicas como vazios ou aglomerados de galáxias.[12][13]

Abordagem perturbativa

A teoria das perturbações, que lida com pequenas perturbações de, por exemplo, uma métrica homogênea, só se mantém enquanto as perturbações não forem muito grandes, e as simulações de N-corpos usam a gravidade Newtoniana, que é apenas uma boa aproximação quando as velocidades são baixas e os campos gravitacionais são fracos.

Abordagem não perturbativa

O trabalho em direção a uma abordagem não perturbativa inclui a Aproximação Relativística de Zel'dovich.[15] A partir de 2016, Thomas Buchert, George Ellis, Edward Kolb e seus colegas[16] julgaram que, se o universo é descrito por variáveis cósmicas em um esquema de reação inversa que inclui granulação grossa e média, então, se a energia escura é um artefato da maneira tradicional de usar a equação de Einstein, permanece uma questão sem resposta.[17]

Soluções exatas

Os primeiros exemplos históricos de soluções inomogêneas (embora esfericamente simétricas) são a métrica de Lemaître–Tolman [en] (ou o modelode LTB - Lemaître–Tolman-Bondi[18][19][20])). A métrica de Stephani pode ser esfericamente simétrica ou totalmente inomogênea.[21][22][23] Outros exemplos são a métrica de Szekeres, a métrica de Szafron, a métrica de Barnes, a métrica de Kustaanheimo-Qvist e a métrica de Senovilla.[12] As métricas de Bianchi dadas na classificação de Bianchi [en] e as métricas de Kantowski-Sachs são homogêneas.

Métodos de média

A abordagem de média mais conhecida é a abordagem de média escalar, levando à reação inversa cinemática e aos funcionais de curvatura de Ricci de 3 médios. As equações de Buchert são as principais de tais métodos de média.[13]

Evasão temporal cosmológica

Em 2007, David Wiltshire (professor de física teórica na Universidade de Canterbury, na Nova Zelândia) argumentou no New journal of Physics que as variações quase locais na energia gravitacional deram em 1998 a falsa conclusão de que a expansão do universo está se acelerando.[8] Além disso, devido ao princípio da equivalência, que sustenta que a energia gravitacional e inercial são equivalentes e, portanto, impede que os aspectos da energia gravitacional sejam diferenciados em um nível local, os cientistas identificaram erroneamente esses aspectos como energia escura.[8] Essa identificação incorreta foi o resultado da presunção de um universo essencialmente homogêneo, como faz o modelo cosmológico padrão, e da não contabilização de diferenças temporais entre áreas densas de matéria e vazios. Wiltshire e outros argumentaram que se o universo não fosse apenas considerado inomogêneo, mas também não plano, modelos nos quais a aparente aceleração da expansão do universo poderia ser explicada de outra forma poderiam ser concebidos.[3]

Mais um passo importante deixado de fora do modelo padrão, afirmou Wiltshire, foi o fato de que, conforme comprovado pela observação, a gravidade retarda o tempo. Assim, da perspectiva do mesmo observador, um relógio se moverá mais rápido no espaço vazio, que possui baixa gravitação, do que dentro de uma galáxia, que tem muito mais gravidade, e ele argumentou que existe uma diferença tão grande quanto 38% entre o tempo em relógios na Via Láctea e aqueles em uma galáxia flutuando no vazio. Assim, a menos que possamos corrigir isso - "fugas de tempo", cada uma com tempos diferentes - nossas observações da expansão do espaço serão, e são, incorretas. Wiltshire afirma que as observações de supernovas (de 1998), que levaram à conclusão de um universo em expansão e energia escura, podem ser explicadas pelas equações de Buchert se certos aspectos estranhos da relatividade geral forem levados em consideração.[3]

Notas

Referências

Ligações externas

- Cosmologia inomogênea @ nlab (em inglês)