燕尾鳶

燕尾鳶(學名:Elanoides forficatus,英語:Swallow-tailed kite)是鷹形目鷹科燕尾鳶屬下唯一一種鳥類。[4]牠們分佈於北美洲靠大西洋側的海岸邊,並也在中美洲及南美洲有所分佈。[5]在冬季來臨前會形成大群南遷至南美洲過冬,並在春季時北遷回美國的海岸邊繁殖。[6][5]並生活於較為潮濕的地區,如濕草原和沼澤地帶等地。[7]:113[8][5]主要為肉食性,但也會食用水果,是鷹科中少數會植食的特例。[7]:67

| 燕尾鳶 化石时期: | |

|---|---|

| |

| 科学分类 | |

| 界: | 动物界 Animalia |

| 门: | 脊索动物门 Chordata |

| 纲: | 鸟纲 Aves |

| 目: | 鹰形目 Accipitriformes |

| 科: | 鹰科 Accipitridae |

| 属: | 燕尾鳶屬 Elanoides Vieillot, 1818 |

| 种: | 燕尾鳶 E. forficatus |

| 二名法 | |

| Elanoides forficatus | |

| 亚种 | |

| |

| |

| 分佈範圍 留鳥 繁殖區 過境鳥 | |

| 異名 | |

| |

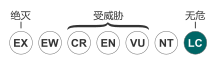

燕尾鳶全身黑白,其最明顯的特徵就是其深深分岔的叉狀尾巴,這種尾巴構造讓牠們得以在飛行時保持方向及有較好的可控性。[9][6][10]並也因此特徵不容易跟其他物種搞混。[6][5]目前有兩個亞種,取決在於其成鳥身上的光澤是藍紫色或者綠色。[4]繁殖時採一夫一妻制,每次產1—3顆蛋,28—31天孵化,40天後開始離巢。[7]:113[10]牠們曾受到狩獵、棲地改變、蛋的過度採集而數量有所下降,並因此在美國部分地區消失,但1950年代以後數量開始逐步回升。[6][7]:113[10]也因分佈範圍廣大,故在《國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》被列入無危物種。[2][11]

物種命名

燕尾鳶最早由英國自然學家马克·盖茨比於1731年首次描述,通用名稱為「燕尾鷹」(swallow-tail hawk),並賦予其「Accipiter cauda furcata」作為學術名稱。[12]在1758年出版的《自然系統》第十版中,卡爾·林奈賦予其二名法學名'Falco forficatus。[13]但隨後在1766年的第十二版中,林奈將名稱變更為Falco furcatus。[14]後者的拼寫在18—19世紀間被廣泛使用,但原始的拼寫法具有較高的優先權,因此現在仍使用forficatus做為其種小名。而屬名Elanoides則由法國鳥類學家路易·让·皮埃尔·维埃约在1818年引入。[15][16]模式標本於美國卡羅萊納地區採集。[7]:112

屬名Elanoides是希臘文Ἐλανοίδης,意即「像鳶的」,此處的鳶是指黑翅鳶屬Elanus(Ἑλανός)。[17]:144種小名forficatus則來自拉丁文forfex或forficis,指的是「一把剪刀」。[17]:162

亞種

- 指名亞種(E. f. forficatus):分佈於美國東南部及墨西哥北部、東部。

- 南美亞種(E. f. yetapa):分佈於墨西哥南部至阿根廷北部之間。該亞種在上半身會帶有綠色的光澤。[7]:113

形態描述

燕尾鳶的體長約51—64公分,體重約350—400公克,是中等大小的猛禽。[6][5]鳥喙寬平均10.2公釐、深平均12.3公釐;翼展119—137公分(平均130公分)、翼長平均41.3公分;跗骨平均長33.5公釐;尾長平均27.9公分。[9][18][7]:113成鳥尾巴可能會比亞成鳥多出約5公分的長度。[6]

成鳥具有黑色的鳥喙、紅褐色至深褐色的眼睛,頭、頸部為純白色。[9][6][7]:113長而尖的翅膀,黑色的飛羽、肩羽及外側的翅膀覆羽。[9][6]白色的下半身及大片次級覆羽。[9][6][7]:113黑色的尾巴相當分岔且長。[6][7]:113藍灰色的腿腳則較纖弱。[5]且帶有紫藍色的光澤。[6]雌性會較雄性稍大。[6]

亞成鳥則在頭頂和下半身帶有黃褐色的羽毛,上半身則帶有白色的羽毛邊緣,且帶有綠色光澤。[6]而更為年輕的第一年亞成鳥在翼面外側則會可能或因換羽而看到翼面上帶有白色斑塊,這是由於覆羽缺失的緣故。[6]而剛長羽的幼鳥頭頂及下半身會帶有灰褐色的斑塊,叉狀尾巴較短。[6]

因為牠們特殊的叉狀尾巴,並不難與其他鳥類辨別:淺色型的斯温氏鵟或短尾鵟可能與其相似但尾巴明顯不同,而麗色軍艦鳥雖然也有叉狀尾巴,但軍艦鳥的翼面內側是全黑的。[6][5]

分佈及遷徙

分佈區

燕尾鳶在生物地理分布區中分佈於新北界及新熱帶界上,北緯34度至南緯33度的地區,對應美國東南部、中美洲、南美洲。[5]在美國,主要在南卡羅來納州至路易斯安那州之間。[5]當中有65%的個體聚集在佛羅里達州,並曾在明尼蘇達州北部跟北卡羅來納州東南部觀察到其蹤跡。[6]在墨西哥則自恰帕斯和坎佩切向南分佈,經過大多數的中美洲國家,直到南美洲一半的北部地區,包含厄瓜多、秘魯北部、玻利維亞、巴拉圭、阿根廷北部以及烏拉圭北部,並也能在千里達島看見。[5]過去在19世紀時,牠們的分佈更為廣泛,可遠至德克薩斯州及墨西哥東北部。[5]

遷徙

主要在1—3月時向北遷徙,大多數的成鳥會在2月底陸續飛抵南佛羅里達,越北邊則越晚;而一歲的亞成鳥則在4—5月後抵達。[6][5]在7—8月時,可以在佛羅里達州中部看見牠們組成高達1500隻的大型鳥群移動。[6]在7月底至9月中旬時,牠們會開始遷徙到南邊過冬,這時可見牠們在南佛羅里達和墨西哥尤卡坦半島之間、或德克薩斯州外海的墨西哥灣上盤旋,並可能會看到牠們停留在水上48小時,再飛入南美洲。[6]

牠們主要有兩條遷徙路徑,一條是沿著中美洲的沿岸移動;而另一條則是經過古巴及牙買加。[5]而在南美洲的留鳥也會有海拔高低的短距離遷徙行為。[5]在非繁殖期間時,遊鳥會四散各地,如在五大湖區、科羅拉多州、加拿大新斯科舍省、阿根廷科爾多瓦都曾有看到的紀錄。[6][5]

棲息環境

牠們是相當適應於空中環境的鳥類,主要分布在海拔300—1850公尺之間,最高可在安地斯山脈上的秘魯利馬海拔5000公尺處看到牠們。[5][7]:113主要分佈在熱帶和亞熱帶地區的森林中,並偏好潮濕的地區和沼澤地帶。[7]:113如紅樹林、湖濱、濕地樹木形成的疏林沼澤、多灌木的濕草原、河畔樹林、淡水沼澤等地。[5][8]在哥斯大黎加則能在山區看見牠們。[19]

習性

燕尾鳶白天大部分時間都在活動,僅陰天或天雨時會藏匿棲息,且不使用電線杆或柱子等人造物。[9][6][5]在清晨時會曬太陽,停棲時會將尾巴張開。[5]

牠們有時會形成一小群群體一起繁殖和覓食,在遷徙時可以數百隻成群結隊在空中飛翔。[9]有報告指出牠們會成群聚於無葉樹木或高高的枯枝上休息。[5]個體間互斥的領域範圍並不大,大多只防守巢址附近的一小塊範圍,其他空間則與其他個體重疊。[7]:72

牠們會以相當優雅地動作在高空中飛行,飛行時不太拍動翅膀,而是不停調整其長叉狀尾巴的位置以保持方向及可控性。[9][6][10]乘空氣翱翔時,翅膀會保持水平,翼尖會稍微向上翹起。[6]而單純滑翔時翅膀則會微微向下彎。[6]這種叉狀尾部結構讓燕尾鳶在低速飛行時表現相當出色。[8]

食性

燕尾鳶以食用昆蟲為主,並也會捕食樹棲的青蛙和蜥蜴,或一些小型的脊椎動物如蛇、蝙蝠或其他鳥類的幼鳥。[9][6][7]:113如六刺芭切叶蚁及一些胡蜂科昆蟲。[7]:113但也被記錄過牠們會吃水果,如桑科及無患子科的果實,是鷹科中少數的特例。[7]:67, 113

在美國佛羅里達州,大約99%的被用以餵食幼鳥的獵物都是蜥蜴。[7]:113而在瓜地馬拉貝登省則有18%的食物是其他物種的幼鳥。[7]:113

捕食時主要利用視覺,在空中飛行,食用那些正在空中飛行的昆蟲或鳥類;有時也會從樹冠上滑翔下來覓食昆蟲或水果、甚至是正在吃花蜜的蜂鳥。[6][7]:113[8]也常常俯衝到水面上,撫過水面喝水。[9][8]

繁殖

燕尾鳶是一夫一妻制的。[8]牠們有求偶贈禮的行為。[8]在交配時,雌鳥和雄鳥會在同一根樹枝上互相接近。雌鳥會迅速鑽到下方或轉身背對雄鳥,張開翅膀向前彎曲;而雄鳥會降落在雌鳥背上,用翅膀遮蔽雌鳥,然後交配。[8]在佛羅里達的個體約2月底就會開始築巢,而較北的地區則在3月才開始。[6]

牠們通常在靠近水源的活樹樹梢上築巢,並相當接近最頂處而顯得不太穩固,雖然仍降低來自地面的哺乳動物掠食的機率,但因此巢常被強風颳走或被其他鳥類掠食。[6][7]:113[8]這些位置通常離地面18—40公尺高。[8]巢由雙親一同建造,使用樹枝、松針和苔蘚如松萝菠萝,而內部鋪滿葉子和地衣。[9]通常會有幾對鳥在幾百公尺內的距離內一起築巢,並在孵育期間可能在鄰近的區域會有其他個體到處翱翔,但並未被觀察到會協助育雛。[7]:113

在佛羅里達的個體會在3月中旬時產卵,每次會產下1—3枚蛋。[7]蛋呈乳白或白色底,並帶有一些紅棕或深棕色斑點,大小視亞種有些微變化:指名亞種的平均大小為長47.5公釐、寬37.5公釐;而南美亞種的平均為長49.3公釐、寬37.6公釐。[10]雙親會輪流孵化,但大部分工作由雌鳥負責,雄鳥則更多在負責提供食物。[9][7]:113約需28—31天孵化,幼鳥之間被記錄過在出生內一周會相殘的情形。[7]:113[10]美國的幼鳥約在孵化後40天離巢,而在瓜地馬拉貝登省的則約需52—53天。[7]:113

其交配最小的年齡目前仍未有確認,但確定2歲之後的燕尾鳶就能繁殖,也未有證據顯示一次繁殖季內會有超過一窩蛋。[10]在南卡羅來納州的繁殖成功率有72%,佛羅里達州有62%,而瓜地馬拉則有41%。[10]

叫聲

牠們除了在展示飛行、築巢、在黃昏群聚或被人類干擾外甚少出聲,其聲音是高音清脆的重複性口哨聲,例如「klee、klee、klee」、「eeeep」、「chitter」。[6][5]並還有另一些叫聲用於警戒、追逐或社交等。[5]

威脅與保護狀況

燕尾鳶的幼鳥可能會被大鵰鴞、赤肩鵟捕食。[8]曾在美國有更為廣泛的分佈,但受到棲息地被改變(如伐木、沼澤排水及城市擴張)、農業的擴張及被獵殺的因素,如今分布範圍有所縮小。[7]:113[8][10]在對博物館所採集的樣本紀錄中,發現有71%的但是在1900—1930年代間採集的,而20世紀初當時每顆蛋可擁有7.5—15美元的價格,可能是當時數量減少的原因之一。[10]而低飛飛機的干擾也會對燕尾鳶群造成影響。[10]現在牠們雖然不容易被觀察到,但並不太遭受威脅,估計整體約有4000隻個體,其數量自1950年代以來略有恢復並持續增加中。[6][7]:113

牠們分佈於3940萬平方公里的區域中,其分布範圍過於廣大因而不符合易危物種的標準,在《國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》中被列入無危物種。[2][11]在《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》中,整個隼形目列於附錄二物種中,管制其交易情況。[3]並也受《1918年候鳥協定法案》所保護。[8]

註釋

參考資料

外部連結