Allantoin

Das Allantoin ist bei verschiedenen Tierarten, vor allem bei Säugetieren, neben der Harnsäure ein primäres Endprodukt des Abbaus von Nukleinsäuren, speziell von Purinbasen.[5]

| Strukturformel | ||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||||||||||||||

| Allgemeines | ||||||||||||||||||||||

| Name | Allantoin | |||||||||||||||||||||

| Andere Namen | ||||||||||||||||||||||

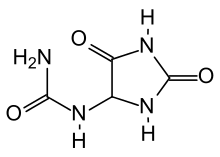

| Summenformel | C4H6N4O3 | |||||||||||||||||||||

| Kurzbeschreibung | farbloser Feststoff[2] | |||||||||||||||||||||

| Externe Identifikatoren/Datenbanken | ||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||

| Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||

| Molare Masse | 158,12 g·mol−1 | |||||||||||||||||||||

| Aggregatzustand | fest | |||||||||||||||||||||

| Dichte | ~1,7 g·cm−3[2] | |||||||||||||||||||||

| Schmelzpunkt | ||||||||||||||||||||||

| pKS-Wert | 8,96 (25 °C)[3] | |||||||||||||||||||||

| Löslichkeit | schlecht in Wasser (5,7 g·l−1 bei 25 °C), fast unlöslich in Ethanol[2] | |||||||||||||||||||||

| Sicherheitshinweise | ||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||

| Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen (0 °C, 1000 hPa). | ||||||||||||||||||||||

Geschichte

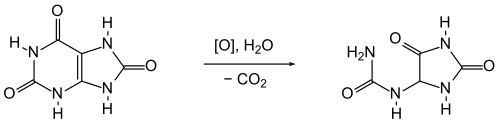

Das Allantoin wurde um das Jahr 1800 von Buniva und Louis-Nicolas Vauquelin in der Körperflüssigkeit, welche die Allantois von Kühen ausfüllt, entdeckt und hat davon seinen Namen.[6] Später wurde die Verbindung aus dem Harn junger Kälber isoliert und von Friedrich Wöhler, in Kooperation mit Justus Liebig, untersucht.[7] Diese Forscher erkannten erstmals den Zusammenhang mit der Harnsäure, aus der sie Allantoin durch Oxidation mit Bleidioxid erhielten.

Vorkommen

Allantoin ist ein in manchen heimischen Pflanzen (besonders im Beinwell) enthaltener Wirkstoff. Vor allem in Schwarzwurzel, aber auch in Weizenkeimlingen, Sojakeimlingen, Reis, Blumenkohl, grünen Bohnen und der Rosskastanie lässt sich Allantoin finden.Die Larven von Lucilia sericata (Goldfliegenart) werden als Mittel der Wundheilung genutzt, da sie sehr spezifisch nekrotisches Gewebe fressen und große Mengen von Allantoin abgeben.

- Herzblättriger Beinwell (Symphytum cordatum)

- Niedrige Schwarzwurzel (Scorzonera humilis)

Allantoin als Mineral

Im ehemaligen Bergwerk „Rowley“ (englisch Rowley Mine) mit Cu-Pb-Au-Ag-Mo-V-Baryt-Flussspat-Vererzung[8] etwa 20 km nordwestlich von Theba im Maricopa County des US-Bundesstaates Arizona wurde Allantoin erstmals als natürliche Mineralbildung entdeckt. Außer seiner Typlokalität sind allerdings bisher keine weiteren Fundorte für natürlich gebildeten Allantoin dokumentiert.[9]

Die Analyse und Erstbeschreibung erfolgte durch Anthony R. Kampf, Aaron J. Celestian, Barbara P. Nash und Joe Marty, die dem neu entdeckten Mineral keinen Eigennamen gaben, sondern es nach der bereits bekannten chemischen Verbindung benannten.[10]

2020 sandte das Mineralogenteam um Kampf seine Untersuchungsergebnisse und den gewählten Namen zur Prüfung an die International Mineralogical Association (interne Eingangs-Nr. der IMA: 2020-004a), die Allantoin als eigenständige Mineralart anerkannte. Die Anerkennung wurde im Newsletter 56 der IMA Commission on New Minerals, Nomenclature and Classification (CNMNC) bestätigt.[10]

Das Typmaterial des Minerals wird in der Mineralogischen Sammlung des Los Angeles County Museum of Natural History (LACMNH) in Los Angeles unter der Katalog-Nr. 74491 aufbewahrt.[11][12]

Eine mineralogische Klassifizierung in einer der bekannten Mineral-Systematiken ist bisher nicht bekannt. Aufgrund seiner Verwandtschaft mit Harnstoff (bekannt als Mineral Urea) wird er jedoch voraussichtlich wie dieser in der Mineralklasse der Organischen Verbindungen eingeordnet werden.

Synthese

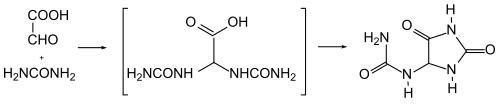

Synthetisch kann Allantoin durch Erhitzen von Glyoxylsäure mit Harnstoff auf 100 °C erhalten werden.[13] Anstelle von Glyoxylsäure kann industriell Dichloressigsäure eingesetzt werden.[14] Auch die Herstellung aus Harnsäure wurde optimiert: Als Oxidationsmittel wird Kaliumpermanganat in alkalischer Lösung (Natronlauge) verwendet.[15]

Abbau

In der Natur wird Allantoin zu Allantoinsäure (Allantoat) abgebaut. In Bakterien wie Escherichia coli wird diese Reaktion von dem Enzym Allantoinase (AllB, UniProt: P77671) katalysiert. Die Allantoinsäure wird dann von dem Enzym Allantoinsäure-amidohydrolase (AllC, Uniprot P77425) in Ureidoglyzin konvertiert, welches dann durch AllE (Uniprot: P7571) in Ureidoglykolat verwandelt wird. Letzteres ist das Substrat für die Enzyme AllA (Uniprot: P77731) für die Umwandlung in Glyoxylat bzw. für AllD (Uniprot: P77555) für die Umwandlung in Oxalo-Harnsäure.

Eigenschaften

Die Kristallstruktur von Allantoin wurde bereits 2011 durch Baojun Xu, Changkeun Sung und Byunghee Han am synthetisch hergestellten Analogon entschlüsselt. Demnach kristallisiert die Verbindung C4H6N4O3 in der monoklinen Raumgruppe P21/c (Raumgruppen-Nr. 14) mit den Gitterparametern a = =8,0004(6) Å; b = 5,1487(4) Å; c = 14,7501(10) Å und β = 92,9080(10)° sowie vier Formeleinheiten pro Elementarzelle.[16] Die Dichte von Allantoin beträgt 1,71 g/cm³ bei 22 °C.[17]

Die von Xu, Sung und Han synthetisch erzeugten, farblosen bis weißen Allantoin-Kristalle waren von prismatischer Gestalt und hatten eine Länge von nur wenigen zehntel Millimetern.[16]

Verwendung

Allantoin wird in der Kosmetik in Hautcremes, Duschgels, Sonnenschutzmitteln, Rasierwässern, in Zahncreme und in Mitteln gegen übermäßige Schweißabsonderung (Hyperhidrose) und Hautirritationen eingesetzt. Es bewirkt die Beschleunigung des Zellaufbaus, der Zellbildung oder der Zellregeneration und beruhigt die Haut. Auch die Heilung schwer heilender Wunden wird unterstützt, jedoch besitzt Allantoin keine antiseptischen Eigenschaften.[5]

Beinwellsalbe galt in der Naturheilkunde lange als die beste Wundheilsalbe. Sie wurde durch einen Fettauszug der frischen Beinwellwurzel mittels Schweineschmalz hergestellt. Der Wirkstoff ist temperaturbeständig, jedoch empfindlich gegen Berührung mit Metallen, die eine katalytische Zersetzung bewirken können. Daher sollten Zubereitungen mit Allantoin nicht in Metallgefäßen gelagert werden.