Die deutschsprachige Wikipedia verzeichnet derzeit 2.918.804 Artikel

Guten Tag,mein Name ist Lutz Hartmann und ich finde die Wikipedia faszinierend. Ich stöbere gerne auf verschiedenen Seiten und korrigiere ab und zu etwas, wenn mir Fehler auffallen oder wenn ich sinnvolle Ergänzungen kenne. Mein Hauptinteresse gilt der Philosophie. Das Portal Philosophie bietet einen guten Einstieg. Ich würde mich sehr freuen, wenn sich noch mehr Leute am Projekt Philosophie und der Verbesserung der Artikel in der Inventur beteiligen würden. Wer an Themen zur Philosophie interessiert ist, kann sich hier eintragen. Hier stehen die letzten Änderungen an wichtigen Philosophie - Artikeln.

Leider gibt es in der Wikipedia viel Schrott und deshalb die Mantras auf meiner Benutzerseite. Wir brauchen bessere Regeln zum Schutz von guten Artikeln und zur Beseitigung und Verhinderung von Müll.

| Dieser Benutzer kommt aus Moers am Niederrhein. |

Büchersuchewiki-ThemensucheArtikelsucheChatSEPDDBPhilo Überarbeiten Philo KatEdit historywiki to pdfPND Suche bei hbzPersonensucheGlobal SearchWeblinks WP-ArtikelWikiversity PhilosophieAutoreviewHTML FarbenzenoBücherDeutsche BiographieIntersectWissensnetzToolserver/watcher (Anzahl)ArtikelstatistikSeitenhistorie

Literatur, Beobachtungsliste, Wichtige Philosophen, Systematik, Längste ArtikelBenutzersucheÄnderungen von mir beobachtetet (Liste)

To Do

Heidegger und der Nationalsozialismus, Tabu, Rationalität, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Robert Audi

Artikel

Zu den folgenden Artikeln habe ich zumindest einiges beigetragen, auch wenn sie in der jetzigen Fassung vielleicht ganz anders aussehen:

- Philosophen Immanuel Kant, Karl Jaspers, George Edward Moore (aus en:), G.E.M. Anscombe (aus en:), Ernst Cassirer (Abschnitt Philosophie), Petrus Abaelardus, Ludwig Landgrebe, Hans Reiner, Charles S. Peirce, Paul Häberlin, Paul Natorp, Johannes Duns Scotus, John Locke (Abschnitt Erkenntistheorie), Peirce Schriften, Dieter Birnbacher, Ekkehard Martens, Franz von Kutschera, Ferdinand Canning Scott Schiller (aus en:), Chauncey Wright (aus en:), Charles W. Morris (aus en:), Heinrich Barth, Paul Carus, Helmut Pape, Peter Strasser, Heinz Heimsoeth, Hans Michael Baumgartner, Gerhard Schurz, Stephan Körner (aus en:), Thomas Pogge, Angelika Krebs, Helmut Holzhey, Nicolai Hartmann, Gabriel Nuchelmans, Karl Ulmer, Kleitomachos, Louis Lavelle, Alfred von Sareshel, Heinrich Beck, Hans-Martin Gerlach, Ronald Dworkin (ausgebaut), Christine Korsgaard, Avischai Margalit, Peter Koslowski (Teil Wirtschaftsethik), Karl Homann (Teil Wirtschaftsethik), Gereon Wolters, Hermann Schwarz, Ferdinand Weinhandl, Gerhard Lehmann, Max Wundt, Wolfgang Cramer Eugen Kühnemann, Werner Schingnitz, Paul Ludwig Landsberg, Leo Polak, Ernst Bergmann, Jakob Barion, Kurt Hildebrandt, August Faust, Günther Lutz, Heinrich Hasse, Johannes Hielscher, Alois Dempf (ausgebaut), Arnold Kowalewski, Hans R. G. Günther, Friedrich Lipsius, Vinzenz Rüfner, Artur Schneider, Helmuth Vetter, Bruno Liebrucks (ausgebaut), Helmut Folwart, Wolfgang Schultz (Philosoph), Norbert Bolz (Theorie überarb.), Kurt Leese, Erwin Metzke, Hermann Rudolf Bäcker, Dorothy Emmet, Michel Weber, Max Velmans, Wolfgang Künne, Lewis S. Ford, Georg Picht (ausgebaut), Richard Hönigswald (kompl neu)

- Werke Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Kratylos (Platon), Kritik der reinen Vernunft incl. Transzendentale Ästhetik, Transzendentale Analytik, Transzendentale Dialektik sowie Transzendentale Methodenlehre, Phaidon, Sophistes, Metaphysik (Aristoteles), Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft, A Theory of Justice (üb.+erg.), Anarchy, State and Utopia, Spheres of Justice, Prozess und Realität(erneuert), Über ein vermeintes Recht, aus Menschenliebe zu lügen, Jenseits von Gut und Böse, Treatise on Universal Algebra, Funktion der Vernunft, Wie entsteht Religion?, Kulturelle Symbolisierung

- Begriffe Tugendethik, Realität, Erkenntnis, Universalienproblem, Triade, Abduktion, Falsifizierbarkeit, Fallibilismus, Pragmatische Maxime, Prädikabilien, Sinnkriterium, Bedeutung, Hypothese, Designator, Gerechtigkeit, Gerechtigkeitstheorien, Gerechtigkeitsforschung, Ungerechtigkeit, Capability Approach, Integrative Wirtschaftsethik, Governanceethik, Business ethics, gerechter Preis, Eigentumstheorien, Chthonismus, Umwertung aller Werte, Subjekt, Genetische Epistemologie (einz. Abschn.), Repräsentation, Anlage, Außenwelt, Externalismus und Internalismus, Verantwortung, Diskursethik, Rationalität

- Disziplinen philosophische Anthropologie, Politische Philosophie

- Strömungen Pragmatizismus, Kritischer Rationalismus, Methodischer Kulturalismus, Kulturphilosophie, Kantianismus, Kritizismus, Neukantianismus, Realismus, Perfektionismus (ausgebaut), Transzendentalphilosophie

- Geschichte Zeittafel zur Philosophiegeschichte, Geschichte der Philosophie, Philosophie des Mittelalters, Philosophie der Renaissance und des Humanismus, Philosophie des 19. Jahrhunderts, Philosophie des 20. Jahrhunderts, Philosophie der Gegenwart, Französische Philosophie, Fachverband Philosophie, Deutsche Philosophische Gesellschaft, Boberhaus, Schloss Buderose

- Moers Stadt Moers, Moerser Schloss, Asciburgium, Hermann Runge, Christoph Antweiler, Emanuel Felke, Henryk Keisch, Adolfinum, Johann Atrops, Gerhard Vowe, Schloss Lauersfort (neugefasst)

- Sonstiges Kaltmassivumformung, Quincunx, La Trinidad, Ikonizität, Peirce-Funktion, Max Bielschowsky, Werner Henle, Peter Townsend, Gerald Hass, Wohlfahrtssurvey, Abgabenquote, Armuts- und Reichtumsbericht, Deutsche Bank, Großbank, Franz Urbig, Mercedes Aktiengesellschaft Holding, Morgan Grenfell, Günter Vogelsang, Bankers Trust, Stiglitz-Kommission, Leo Montada, Delboeuf-Täuschung, Ingrid Scharlau, John B. Cobb, Edward Vermilye Huntington, Financial Stability Board

Meine Baustellen sind das Nacharbeiten der vorstehenden Artikel, die Inventur der Philosophieartikel im Sinne der Vervollständigung und Qualitätsverbesserung sowie die Philosophie im Nationalsozialismus (Materialsammlung).

- +IP's: 83.121.35.132; 83.121.39.23; 83.121.34.201; 83.122.2.133; 83.122.265; 62.214.68.2

Philo Weblinks

- Butner Sprachphilosophie

- Projekt Gutenberg

- Uni Köln

- Umfangreiche Linkliste von Jan Schreiber, thematisch geordnet

- Quellen Antike/Mittelalter bei Zimmermann

- Pinselpark Philosophie (Quellen/Biographsiches)

- Wikipedia in LibraryThing

- metaphysica

- Open Directory Philosophie

- homepage wurzer: Virtuelle Realität + Popper

- Thies moderne Metaphysik

- Einführung in die Geschichte und Philosophie der Physik

- Philosophers' Imprint

- philsci-archive preprints

- private Seiten bei Chalmers

- Jörg Schroth: Texte und Materialien zur Ethik

- Kat Philosophy in newworldencyclopedia

- Tanner Lecture Library

- Pressemappe 20. Jahrhundert

- jede Menge online-Texte

Sprachphilosophie

Sprachphilosophie? Gmäeß eneir Sutide eneir elgnihcesdn Uvinisterät ist es nchit witihcg in wlecehr Rneflogheie die Bestachuebn in eneim Wrot snid, das ezniige was wcthiig ist, ist dsas der estre und der leztte Bstabchue an der ritihgcegn Pstoiion snid. Der Rset knan ein ttoaelr Bsinöldn sein, tedztorm knan man ihn onhe Pmoblre lseen. Das ist so, weil wir nicht jeedn Bstachuebn enzelin leesn, snderon das Wrot als Gseatems. Ehct ksras! Das ghet wcikilrh! Was lrnet der Popolihsh druaas? |

Zeitleiste

[[Kategorie:Vorlage:Zeitleiste Geschichte|Wichtige Philosophen]]

Beispiele auf Hilfe:Zeitleisten/Barset oder Vorlage:Zeitleiste Drittes Geschlecht

Notizen zur Philosophiegeschichte

- Der Ursprung der europäischen Philosophie stammt aus dem Persischen.

- Die Vorsokratiker haben viele wichtige Fragen gestellt. Manche Antworten waren genial.

- Pythagoras fand in der Musik die Mathematik.

- Platon – oder war es Sokrates – hat die meisten Fragen beantwortet, schuf aber mit der Idee der Ideen lange andauernde Verwirrung.

- Aristoteles beseitigte manche Fehler Platons und fügte Tugend, Logik und Wissenschaft hinzu.

- Diogenes fand in der Tonne nicht immer den Blick in die Sonne und trug es mit stoischer Ruhe.

- Epikur genoss das Leben mit mittlerer Qualität.

- Augustinus mischte das Christentum dazu, das übrigens auch aus dem Persischen stammt.

- Abaelard sagte ja und nein zu den Autoritäten und der Bibel, weil er diskutieren wollte.

- Thomas von Aquin sah in der Substanz und den Akzidenzien das Größte nach Gott, weshalb er die Wahrheit in Übereinstimmung mit den Gedanken wähnte, was ihn zur Tugend bewegte.

- Ockham hat aus ökonomischen Gründen mit dem Rasiermesser gearbeitet.

- Bei Nicolaus von Kues fällt alles zusammen in dem Einen, der sich in der Welt ausgefaltet hat.

- Die Renaissance hat einen Weg neben der Kirche aufgezeigt.

- Bacon hat sich beim Experimentieren geschnitten, da half auch keine Macht des Wissens.

- Galilei experimentierte mit Mathematik, mit der er in der Natur lesen konnte.

- Kepler rechnete und Kopernikus wendete die Sonne.

- Macchiavelli diente dem Fürsten als Theoretiker der Machtpolitik.

- Descartes erfand erst die analytische Geometrie, begann zu zweifeln und hat dann auch noch das Leib – Seele – Problem mit Methode erfunden.

- Für Spinoza war der Glaube ans Sein nichts als eitler Schein.

- Bei Pascal waren Wahrscheinlichkeit und Dichtung eng vereint.

- La Mettrie fordert Lust und Vergnügen für den Maschinenmenschen

- Bei Newton stimmten Theorie und Praxis gravitierend, zumindest auf der Mesoebene.

- Leibniz hat aus der Vernunft die parallelen Monaden deduziert und infinitesimal berechnet.

- Montesquieu war ein Freund von divide et impera..

- Hollerbach machte aus dem Menschen eine Maschine.

- Hobbes wollte lieber Verträge machen, als von Wölfen gefressen werden.

- Locke machte mit der Vernunft tabula rasa.

- Hume war von nichts zu überzeugen und ersetzte Induktion durch Gewohnheit.

- Rousseau wollte die Kinder im Naturzustand erziehen.

- Diderot war ein großer Sammler und ein Freund dicker Bücher.

- Kant wurde von Hume geweckt und stieß auf das a priori der Vernunft, das ihn von den regulativen Ideen zum kategorischen Imperativ führte, wo er den ewigen Frieden fand.

- Herder stritt mit Kant und fand aus Trotz im Reflex das Prinzip der Sprache.

- Laplace arbeitete mit Wahrscheinlichkeit aber ohne Wissen an den Kantischen Galaxien.

- Die Idealisten waren genial, haben aber Kant falsch verstanden. Weder das Ich, noch die Natur und schon gar nicht der Weltgeist sind absolut, sondern nur absolut spekulativ.

- Marx wollte Hegel auf den Kopf stellen und hat damit viele Leute verwirrt.

- Comte schuf den Positivismus mit einem Rückgriff von drei Stadien auf Bacon.

- Mill relativierte die praktischen Gebote der Nützlichkeit.

- Darwin evolutionierte die Welt.

- Riemann dekonstruierte Euklid.

- Viele Neukantianer haben Kant auch nicht das Ding an sich geglaubt.

- Schopenhauer hat Kant zwar weitgehend verstanden, wusste aber nicht damit umzugehen und versank willentlich im Pessimismus.

- Nietzsche entdeckte bei den Griechen das Dionysische und ließ sich von Kant zum Nihilismus verleiten, aus dem er den Ausweg nur als Supermann mit Willem zur Macht sah.

- Kierkegaard ist vor lauter Angst an seiner Existenz zerbrochen.

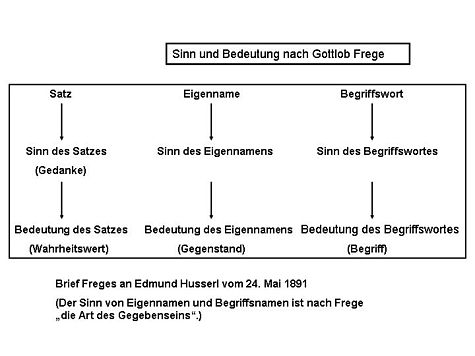

- Gottlob Frege sann über die logische Betrachtung der Mathematik mit einer bedeutenden Syntax und stieß auf Morgenstern und Abendstern.

- Freuds Über-Ich ist rein empirisch – hypothetisch.

- Bergson fand ein Leben ohne "elan vital" nicht attraktiv, weil nur mit Intuition die unräumliche Zeit zu finden ist.

- Dilthey konnte nicht erklären, was er verstand.

- Peirce war der erste Semiotiker, weil er die Wahrheit nur noch als nützlich ansah.

- Husserl ist auf dem Weg zurück zu den Dingen doch bei der Transzendenz gelandet.

- Russell fand analytisch ein Paradox und wurde trotz Logik politisch aktiv.

- Einstein krümmte den Raum und wollte mit Gott nicht würfeln.

- Bei Moore wusch eine Hand die andere, um die Realität zu beweisen, was den naturalistischen Fehlschluss verhinderte, aber auch das Absolute am Guten verschwinden ließ.

- Gehlen untersuchte das Mängelwesen, das Nein sagen kann.

- Weber stritt subjektiv um objektive Werte und machte Verantwortung zu seiner Gesinnung.

- Simmel untersuchte auf der Suche nach Werten das Phänomen des Geldes

- Wittgenstein gab das Schweigen auf, wollte aber nur noch familiär über Sprache sprechend spielen.

- Nachdem Carnap erkannte, dass man keine Sprache basteln kann, wandte er sich vom Scheinproblem der induktiven Logik zu.

- Heisenberg fand Matrizen an der Nordsee und seitdem ist alles unscharf, auch die Mechanik.

- Cassirer suchte Prägnanz in symbolischen Formen und fand eine neue Anthropologie.

- Heidegger ist jenseits der Vernunft nur noch auf die Existenz gestoßen, die ihn In-der-Welt-Seiend auf den Holzweg führte, wo er die Andacht des Seins empfahl.

- Jaspers überwand umgreifend seine Existenz bedrohende Grenzsituationen

- Popper wollte nur das Falsche akzeptieren und fand mit Versuch und Irrtum drei Welten.

- Gadamer wollte mit Wahrheit und Methode andere besser als sich selbst verstehen und geriet dabei in einen Zirkel.

- Tarski erfand die Metasprache und kam der Wahrheit doch nicht näher.

- Lorenzen begann die Welt handwerklich dialogisch logisch zu konstruieren.

- Lorenz fand die evolutionäre Erkenntnis bei den Gänsen.

- Chomsky generierte die Grammatik mit Universalia auf einem genetischen Fundament.

- Quine fand die zwei Fehler des Empirismus, was ihn in den Holismus trieb.

- Levinas benötigte die Methaphysik für dei Ethik, weil deren Ursprung im Überschreiten des Selbst zum Anderen liegt.

- Nach Lacan spricht man auch noch im Unterbewusstsein strukturiert.

- Derrida dekonstruierte die Differänz mit Liebessbriefen.

- Lyotard wollte den Marxismus mit anderen Mitteln fortsetzen, weil er mit Nietzsche im rastlosen Kapitalismus einen säkularisierten Ersatz des metaphysischen Glaubens sah.

- Bei Foucault sind Wahnsinn, Verbrechen und Sex im bald verschwindenden Menschen dekonstruktiv vereint.

- Tugendhat fand vorlesend die Brücke zwischen Sprache, Moral und Anthropologie.

- Putnam stopfte den Geist in den Tank der parallelen Welten.

Philosophische Werke

Quelle: Liste wichtiger philosophischer Werke vom 3.9.2007

| Philosoph | Phlosophisches Werk | Datum | Kurzbeschreibung | Text |

|---|---|---|---|---|

| Heraklit | *Über die Natur *Fragmente, zum Beispiel „Der Krieg ist der Vater aller Dinge“ und „Alles fließt“ | um 500 v. Chr. | *Über die Natur * Wikisource: Fragmente – Quellen und Volltexte | |

| Parmenides von Elea | Über die Natur | um 500 v. Chr. | Ontologisches Lehrgedicht des Gegenspielers von Heraklit | Drei parallele Übersetzungen (zwei en, eine de) |

| Platon | *Phaidon | * um 380 v. Chr. | * Sokrates über das Verhältnis von Leib und Seele aus platonischer Sicht | Platon im Projekt Gutenberg |

| Platon | Politeia | um 370 v. Chr. | Über die Verfassung (Staat). Eine Theorie der Gerechtigkeit in Dialogform. Mit dem berühmten Höhlengleichnis | |

| Platon | Timaios | um 360 v. Chr. | Über die platonische Kosmologie | |

| Aristoteles | Metaphysik | * um 350 v. Chr. | Grundlegung der Philosophie. Mit einem Rückblick auf die Vorsokratiker | Aristoteles im Projekt Gutenberg |

| Aristoteles | Organon | um 365–350 v. Chr. | Schriften zur Logik. Bestehend aus „Kategorien“, „De Interpretatione“, „Analytica Priora“, „Analytica Posteriora“, „Topik“ | |

| Aristoteles | Nikomachische Ethik | um 350 v. Chr. | Über das Gelingen des guten Lebens als Ganzes durch Ausüben der Tugenden und die Glückseligkeit | |

| Aristoteles | Politik | um 350 v. Chr. | Abhandlung über das Verhältnis des Einzelnen zur Gemeinschaft, die staatlichen Gemeinschaften und Werden und Vergehen des Staates | |

| Epiktet | Encheiridion (dt. „Handbüchlein der Moral) | um 100 n. Chr. | Aufzeichnungen eines Stoikers, nach dem es nicht die Dinge, sondern unsere Vorstellungen von ihnen sind, die uns Furcht einjagen | Epiktet im Projekt Gutenberg |

| Sextus Empiricus | Grundriss der pyrrhonischen Skepsis | um 240 | Kritisiert angebliches Wissen seiner Zeit | |

| Plotin | Enneaden | um 240 | Gesamtausgabe des Neuplatonikers, der bei allem nur das Eine denkt | Enneads (engl.)] |

| Boëthius | Trost der Philosophie | um 240 | Im Gefängnis geschriebenes Hauptwerk. Letzter großer antiker Philosoph | Trost der Philosophie |

| Augustinus von Hippo | *Confessiones (dt. „Bekenntnisse“) | *um 400 | *Philosophisch durchreflektierter Werdegang des Hauptvertreters der Patristik | Confessiones (deutsch) |

| Augustinus von Hippo | De civitate Dei (dt. „Über den Gottesstaat“) | 413–425 | Erste christliche Geschichtsphilosophie angesichts des Untergangs des Römischen Reiches | De civitate Dei (deutsch) |

| Anselm von Canterbury | Proslogion | um 1080 | Erste Darstellung eines ontologischen Gottesbeweises | Proslogion lat.dt. |

| Thomas von Aquin | Erörterungen der Fragen nach der Wahrheit | *um 1269 | Ausführung des klassischen Wahrheitsbegriffs: Übereinstimmung des Gedankens mit dem Gedachten | |

| Thomas von Aquin | Summa theologica | um 1265-1273 | Philosophisch-theologisches Hauptwerk | *Summa Theologica (Fragen 1-11 deutsch - lateinisch, Gesamtwerk engl.) |

| Wilhelm von Ockham | Summe der Logik | um 1325 | Auseinandersetzung des nominalistischen Spätscholastikers mit dem bis dahin über jeden Zweifel erhabenen Organon von Aristoteles | |

| Nikolaus von Kues | Über die belehrte Unwissenheit | 1440 | Renaissancephilosophie im mit dem Prinzip des "Zusammenfalls" der extremen Gegensätze | De docta ignorantia deutsch |

| Thomas Morus | Utopia | 1516 | Ein Insel-Abenteuer mit bereits recht modernen Vorstellungen vom idealen Staat | |

| Francis Bacon | Neue Methode oder wahre Angaben zur Erklärung der Natur | 1620 | Ergänzung der syllogistischen Denkweise um eine induktive | |

| René Descartes | Abhandlung über die Methode, seine Vernunft richtig zu leiten | *1637 | Abhandlung über die Methode des richtigen Vernunftgebrauchs | |

| René Descartes | Meditationen über die Erste Philosophie | 1641 | Exerzitienhafte Einstimmung auf den Grundsatz „Ich denke, also bin ich“ und seine Folgerungen | |

| Thomas Hobbes | Leviathan oder: Stoff, Form und Gewalt eines bürgerlichen Staates | 1651 | Politisch-philosophische Konsequenzen aus dem Befund „Der Mensch ist des Menschen Wolf“ | |

| Baruch Spinoza | Ethik, nach der geometrischen Methode dargestellt | 1677 | Deduktive Folgerungen aus dem Gedanken des Ineinsfalls von Gott und Natur | |

| John Locke | *An Essay concerning Humane Understanding | *1690 | *Grundschrift der Erkenntnistheorie und Sprachphilosophie | The Works of John Locke in Nine Volumes (1824) (engl. Primärtexte) |

| John Locke | Zwei Abhandlungen über die Regierung | 1690 | Beeinflusste die amerikanische Vefassung | |

| George Berkeley | Eine Abhandlung über die Prinzipien der menschlichen Erkenntnis | 1710 | idealistische Spielart des Empirismus: „Sein ist Wahrgenommenwerdenkönnen“ | Primär und Sekundärtexte (engl.) |

| Gottfried Wilhelm Leibniz | Monadologie | um 1710 | Ableitung, wie eine geradezu göttliche Einzigkeit einer Vielzahl von Individuen zugestanden sein kann | Originaltext der Monadologie - Französisch und Deutsch |

| David Hume | Ein Traktat über die menschliche Natur | *1740 | Primärtexte (engl.) | |

| David Hume | Eine Untersuchung über den menschlichen Verstand | 1748 | ||

| David Hume | Dialoge über natürliche Religion | um 1770 | ||

| Jean-Jacques Rousseau | Vom Gesellschaftsvertrag oder Prinzipien des Staatsrechtes | 1762 | Dokument der Vereinbarkeit eines „Zurück zur Natur“ mit einem „Vorwärts zum modernen Staat“ | Text des "contrat social" auf Deutsch |

| Immanuel Kant | Kritik der reinen Vernunft | 1781 | Durchgeführte „Kopernikanische Wende“ auf dem Gebiet des philosophischen Denkens | Kant: Sämtliche Werke und Briefe im Volltext |

| Immanuel Kant | Grundlegung zur Metaphysik der Sitten | 1785 | Maßgebliche Reflexionen rund um den Kategorischen Imperativ | |

| Johann Gottlieb Fichte | Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre | 1795 | Die erste, „subjektive“ Gestalt des Deutschen Idealismus | Fiche bei Gutenberg |

| Friedrich Wilhelm Joseph Schelling | System des transzendentalen Idealismus | 1800 | Geniestreich des 25-jährigen Jungstars unter den Deutschen Idealisten | |

| Georg Wilhelm Friedrich Hegel | Phänomenologie des Geistes | 1807 | Erfahrungen des Bewusstseins von der sinnlichen Gewissheit zum absoluten Wissen – mit einem Kapitel über die Dialektik von Herr und Knecht | Hegel bei Gutenberg |

| Arthur Schopenhauer | Die Welt als Wille und Vorstellung | 1819 | Hauptwerk des philosophischen Pessimismus | Arthur Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung |

| Søren Kierkegaard | Entweder – Oder | 1843 | Unter Pseudonym veröffentlichte „ästhetische“ und „ethische“ Plädoyers, darunter das „Tagebuch des Verführers“ | http://www.textlog.de |

| Max Stirner | Der Einzige und sein Eigentum | 1844 | Polemische Kritik an Staat, Gott, an den Junghegelianern, dem Kommunismus, dem Recht, der Freiheit, dem Guten, jederart Ideologie, an der Kritik | Max Stirner: Der Einzige und sein Eigentum |

| Karl Marx | Thesen über Feuerbach | 1845 | Herleitung des Schlusses, dass es darauf ankomme, die Welt zu verändern | Thesen über Feuerbach |

| John Stuart Mill | *Über die Freiheit | *1859 | ||

| John Stuart Mill | Der Utilitarismus | 1859 | Darstellung des Guten als des Nützlichen | Utilitarism |

| Charles Sanders Peirce | Über die Klarheit unserer Gedanken | 1878 | Gründungsdokument des Pragmatismus | How To Make Our Ideas Clear |

| Friedrich Nietzsche | Die fröhliche Wissenschaft | *1882 | Nietzsche Channel | |

| Friedrich Nietzsche | Also sprach Zarathustra | 1885 | ||

| Friedrich Nietzsche | Jenseits von Gut und Böse | 1886 | ||

| Friedrich Nietzsche | Zur Genealogie der Moral | 1887 | ||

| Gottlob Frege | Über Sinn und Bedeutung | 1892 | Der Anstoß für die Analytische Sprachphilosophie | *Gottlob Frege: Über Sinn und Bedeutung |

| Edmund Husserl | Logische Untersuchungen | 1900/01 | 1. Band: „Prolegomena zur reinen Logik“; 2. Band: „Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis“. | |

| Edmund Husserl | Die Idee der Phänomenologie | 1907 | ||

| Ludwig Wittgenstein | *Tractatus Logico-Philosophicus | 1919 | Durchnummerierte Gedanken von allem, „was der Fall ist“, bis zu dem, „worüber man schweigen muss“ | |

| Ludwig Wittgenstein | Philosophische Untersuchungen | 1950 | Scharfsinnige Beobachtung ganz alltäglicher Sprachspiele mit dem für einen Philosophen erstaunlichen Wahlspruch: „Denk nicht, sondern schau!“ | |

| Martin Heidegger | Sein und Zeit | 1927 | Existenzial-ontologische Untersuchung des menschlichen ‚Daseins‘ | Martin Heidegger: Sein und Zeit |

| Karl Jaspers | Philosophie | 1932 | Existenzphilosophie | |

| Karl Popper: | Logik der Forschung | 1934 | Wissenschaftstheorie | |

| Alfred Jules Ayer | Sprache, Wahrheit und Logik | 1936 | Logischer Empirismus | |

| Albert Camus | Der Mythos von Sisyphos | 1942 | Geistreiche Auseinandersetzung mit dem Absurden | |

| Jean-Paul Sartre | *Das Sein und das Nichts *Ist der Existentialismus ein Humanismus? | *1943 *1947 | *Philosophisches Hauptwerk des Existenzialismus | |

| Max Horkheimer, Theodor W. Adorno: | Dialektik der Aufklärung | 1944 | Bruchstückhafte Kritische Theorie unter dem Eindruck des Holocaust | |

| Gilbert Ryle | The Concept of Mind (dt. „Der Begriff des Geistes“) | 1949 | ||

| Hans Georg Gadamer | Wahrheit und Methode | 1960 | Grundlegung der Hermeneutik | |

| John Langshaw Austin | Zur Theorie der Sprechakte | 1962 | ||

| Michel Foucault | Die Ordnung der Dinge | 1966 | ||

| Jacques Derrida | Die Schrift und die Differenz | 1967 | Dekonstruktion | |

| John Rawls | A Theory of Justice | 1971 | Wiederentdeckung der kantischen Moralphilosophie | |

| Richard Rorty | Philosophy and the Mirror of Nature (dt. „Der Spiegel der Natur“) | 1979 | Pragmatische Kritik aller Letztbegründungsversuche | |

| Hans Jonas | Das Prinzip Verantwortung | 1979 | Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation |

Platon

| Richtige Bestimmung | abgelehnte Alternative |

|---|---|

| kunstvoll | kunstlos |

| erwerbend | herstellend |

| bezwingend | umsetzend |

| nachstellend | kämpfend |

| jagend | sammelnd |

| Fische | Vögel |

| verwundend | fangend |

| mit Haken | mit Harpune |

| Angelfischerei |

| Richtige Bestimmung | abgelehnte Alternative |

|---|---|

| kunstvoll | kunstlos |

| hervorbringend | erwerbend |

| bildhaft | gegenständlich |

| Trugbilder | Ebenbilder |

| durch sich selbst | durch Werkzeuge |

| nachahmend | [nicht benannt] |

| mit Kenntnis (dünkelhaft) | ohne Kenntnis (weise) |

| sich verstellend | einfältig |

| in kleinem Kreis | als Volksredner |

| Sophist |

| Seelenvermögen | Begehren | Tatkraft | Vernunft |

| Tugend | Besonnenheit | Tapferkeit | Weisheit |

| Handlungsweise | Erwerbskunst | Mut | Wissbegier |

| Aufgabe im Staat | Handwerker Bauer, Kaufmann | Wächter | Philosophenherrscher |

Aristoteles

| Zweite Substanz Gattung (Lebewesen) | |

|---|---|

| artbildender Unterschied (vernunft- begabt) | |

| Zweite Substanz Art Mensch | |

| Individuation | |

| Erste Substanz: Sokrates | |

| Erste Substanz: Platon | |

| Zweite Substanz Art Pferd | |

| Erste Substanz Bukephalos | |

| Nr. | Buch | Spalten | Gegenstand/(Abschnitte) Themen |

|---|---|---|---|

| I | A | 980 a 21 - 993 a 27 | Philosophiegeschichte (1-3) Einführung, darin das Staunen (4-10) Zur Geschichte der Philosophie, Lehre von den vier Ursachen (9) Kritik an Platons Ideenlehre |

| II | α | 993 a 30 - 995 a 20 | Einführung in das Studium der Philosophie (Fragment eines gesonderten Textes) |

| III | B | 995 a 24 - 1003 a 16 | Das Aporienbuch Aporien als Ausgangspunkt der Philosophie |

| IV | Γ | 1003 a 21 - 1012 b 30 | Über das Seiende (1) Philosophie als Wissenschaft vom Seienden (2) Die mehrfache Bedeutung des Seienden (3-8) Der Satz vom Widerspruch |

| V | Δ | 1012 b 34 - 1025 a 34 | Lexikon philosophischer Begriffe (Unabhängig vom übrigen Text) |

| VI | E | 1025 b 3 - 1028 a 5 | Wissenschaften (1) Einteilung der Wissenschaften (2-4) Die Akzidenzien |

| VII | Z | 1028 a 10 - 1041 b 33 | Über die Substanz (ousia) (erstes Substanz-Buch) |

| VIII | H | 1042 a 3 - 1045 b 24 | Die sinnlich erfassbare Substanz (zweites Substanz-Buch) |

| IX | Θ | 1045 b 27 - 1052 a 12 | Modalitäten der Substanz (drittes Substanz-Buch) (1-5) Möglichkeit (dynamis) (6-9)Wirklichkeit (energeia) (10)Wahrheit |

| X | I | 1052 a 15 - 1059 a 15 | Über das Eine (to hen) |

| XI | K | 1059 a 18 - 1069 a 10 | Probleme der Philosophie (1-7) Erste Philosophie (8-12) Naturphilosophie |

| XII | Λ | 1069 a 18 - 1076 a 4 | Philosophische Theologie (1-5) Sinnlich wahrnehmbare/vergängliche Substanz (6-10) Unvergängliche Substanz (unbewegter Beweger) |

| XIII | M | 1076 a 8 - 1087 a 25 | Mathematik (1) Über Ideen und Zahlen |

| XIV | N | 1087 a 29 - 1093 b 29 | Mathematik (2) Über die Pythagoreer und Platon |

Duns Scotus

Nussbaum

- PDF-Suchmaschine Martha Nussbaum

- Blogs about Marhta Nussbaum

- Blawgsearch Martha Nussbaum

- Philoblog Martha Nussbaum

- Video Nussbaum Symposium

- Joseph Raz: Bericht über ein Seminar zum Thema Liberty of Conscience

| Wesensmerkmale des Menschen | Grundbefähigungen |

|---|---|

| Sterblichkeit (mortality) Alle Menschen wissen um ihre Sterblichkeit und haben unter normalen Umständen eine Abneigung gegen den Tod | Leben (Life) Fähigkeit, ein lebenswertes Leben zu leben und nicht vorzeitig sterben zu müssen |

| Körperlichkeit (human body) -Hunger und Durst: Unabhängig von der Form braucht der Mensch Ernährung und einen gesunden Körper -Bedürfnis nach Schutz: der Mensch braucht Schutz vor Natureinflüssen (Hitze, Regen, Wind, Kälte) aber auch vor Übegriffen anderer Menschen -Sexuelles Verlangen: Der Sexualtrieb kann zwar unterdrückt werden, ist aber Grundlage der Fortpflanzung -Mobilität: Ihr Fehlen wird als Behinderung aufgefasst | Körperliche Integrität (bodily integrity) -Fähigkeit, sich guter Gesundheit zu erfreuen und sich ausreichend zu ernähren -Fähigkeit, eine angemessene Unterkunft zu haben und gegen Gewalt oder sexuelle Übergriffe geschützt zu sein -Möglichkeit zur sexuellen Befriedigung und zur Reproduktion -Möglichkeit, sich an einen anderen Ort zu bewegen |

| Freude und Schmerz (capacity for pleasure an pain) Alle Menschen haben das Gefühl von Freude und Schmerz, erleben sie aber kulturabhängig unterschiedlich | Gefühlserfahrung (emotions) Fähigkeit, unnötigen Schmerz zu vermeiden und freudvolle Erlebnisse zu haben sowie ohne traumatische Erlebnisse zu leben |

| Sinne, Vorstellung und Denken (senses, imagination and thought Ohne Wahrnehmung, Vorstellung und Denken könnte der Mensch sich nicht in der Welt orientieren | Kognitive Fähigkeiten (cognitive capacities) Fähigkeit, sich seiner fünf Sinne, seiner Phantasie und seiner intellektuellen Fähigkeiten zu bedienen einschließlich des Zugangs zur Bildung und des Rechts auf die eigene Religion |

| Frühkindliche Entwicklung (early childhood development) alle Menschen entwickeln sich aus Bedürftigkeit und Abhängigkeit als Säugling in einem Prozess zu einer eigenständigen Person | Vertrauen (trust) Fähigkeit zur Bindung an Dinge oder Personen, zur Liebe, Trauer, Dankbarkeit oder Sehnsucht |

| Praktische Vernunft (practical reason) Es gehört zum Wesen des Menschen, Situationen zu bewerten und seine handlungen zu planen | Vorstellung des Guten (imagiation of goodness) Fähigkeit eine Auffassung des Guten, und eines guten Lebens zu entwickeln, das eigene Leben zu planen und kritisch zu reflektieren |

| Verbundenheit mit anderen Menschen (affiliation) Menschen leben immer auf andere bezogen, benötigen Anerkennung und haben das Gefühl der Anteilnahme und des Mitleids | Sozialität (Concern for other Humans) Fähigkeit zur sozialen Interaktion, sich mit anderen zu identifizieren und das Gefühl, die Achtung anderer zu haben (Schutz vor Diskriminierung, Gerechtigkeitssinn, Freundschaft |

| Verbundenheit mit anderen Arten und der Natur (dependence on and respet for other species ad nature) Die Umwelt flösßt Respekt ein und der Mensch hat das Bedürfnis, mit ihr und anderen Lebewesen pfleglich umzugehen der äußeren Dinge gewiss | Ökologische Verbundenheit Fähigkeit zur Anteilnahme für und in Beziehung zu Tieren, Pflanzen und zur Welt der Natur zu leben |

| Humor und Spiel (play) Wenn Kinder nicht lachen oder spielen, gilt das als Zeichen einer Störung Der Mensch strebt nach Erholung | Freizeitgestaltung Fähigkeit, zu lachen, zu spielen und erholsame Tätigkeiten zu genießen |

| A: Getrenntsein (Separateness) Jeder Mensch ist ein Individuum, mit eigenen Gefühlen und individuellen Merkmalen und Selbstachtung | Vereinzelung Fähigkeit, das eigene Leben und nicht das von jemandem anderen zu leben (Autonomie) |

| B: Starkes Getrenntsein (strong separateness) Der Mensch hat das Bedürfniss zur Abgrenzung, zur Unterscheidung von "mein" und "nicht-mein" und möchte diese Differenz im Verhältnis zu anderen regeln | Starke Vereinzelung Fähigkeit, auf seinen sozialen Kontext (politisch) Einfluss zu nehmen (Bürgerrechte, Redefreiheit, Versammlungsfreiheit, Schutz vor staatlicher Willkür), durch eigene Leistung sein Leben zu gestalten (Recht auf Arbeit) und über das Geschaffene verfügen zu können Eigentumsrechte |

Locke

Kant

| Quantität | Qualität | Relation' | Modalität |

|---|---|---|---|

| Einheit | Realität | Substanz und Akzidenz | Möglichkeit |

| Vielheit | Negation | Ursache und Wirkung | Existenz |

| Allheit | Limitation | Wechselwirkung | Notwendigkeit |

| Quantität | Qualität | Relation | Modalität |

|---|---|---|---|

| Allgemeine | Bejahende | Unbedingte | Vermutende |

| Besondere | Verneinende | Bedingte | Behauptende |

| Einzelne | Unendliche | Ausschließende | Notwendige |

| a priori | a posteriori | |

|---|---|---|

| analytisch | tautologisch (Logik) | |

| synthetisch | allgemein & notwendig (Mathematik und reine Physik) | empirisch (Induktion) |

| Zueignung | ||||||||||||

| Vorrede zur 2. Auflage | ||||||||||||

| Einleitung | I. Von dem Unterschiede der reinen und empirischen Erkenntniß | |||||||||||

| II. Wir sind im Besitze gewisser Erkenntnisse a priori und selbst der gemeine Verstand ist niemals ohne solche | ||||||||||||

| III. Die Philosophie bedarf einer Wissenschaft, welche die Möglichkeit, die Principien und den Umfang aller Erkenntnisse a priori bestimme | ||||||||||||

| IV. Von dem Unterschiede analytischer und synthetischer Urtheile | ||||||||||||

| V. In allen theoretischen Wissenschaften der Vernunft sind synthetische Urtheile a priori als Principien enthalten | ||||||||||||

| VI. Allgemeine Aufgabe der reinen Vernunft | ||||||||||||

| VII. Idee und Eintheilung einer besonderen Wissenschaft unter dem Namen einer Kritik der reinen Vernunft | ||||||||||||

| I. Transscendentale Elementarlehre | Erster Theil. Die transscendentale Ästhetik | 1. Abschnitt: Vom Raum | ||||||||||

| 2. Abschnitt: Von der Zeit | ||||||||||||

| Allgemeine Anmerkungen zur transscendentalen Ästhetik | ||||||||||||

| Beschluß der transscendentalen Ästhetik | ||||||||||||

| Zweiter Theil. Die transscendentale Logik | Einleitung. Idee einer transscendentalen Logik | |||||||||||

| Erste Abtheilung. Die transscendentale Analytik | Erstes Buch. Die Analytik der Begriffe | 1. Hauptstück. Von dem Leitfaden der Entdeckung aller reinen Verstandesbegriffe | ||||||||||

| 2. Hauptstück. Von der Deduction der reinen Verstandesbegriffe | ||||||||||||

| Zweites Buch. Die Analytik der Grundsätze | Einleitung. Von der transscendentalen Urtheilskraft überhaupt | |||||||||||

| 1. Hauptstück. Von dem Schematismus der reinen Verstandesbegriffe | ||||||||||||

| 2. Hauptstück. System aller Grundsätze des reinen Verstandes | ||||||||||||

| 3. Hauptstück. Von dem Grunde der Unterscheidung aller Gegenstände überhaupt in Phaenomena und Noumena | ||||||||||||

| Anhang. Von der Amphibolie der Reflexionsbegriffe | ||||||||||||

| Zweite Abtheilung. Die transscendentale Dialektik | ||||||||||||

| Einleitung | I. Vom transscendentalen Schein | |||||||||||

| II. Von der reinen Vernunft als dem Sitze des transscendentalen Scheins | ||||||||||||

| Erstes Buch. Von den Begriffen der reinen Vernunft | ||||||||||||

| Zweites Buch. Von den dialektischen Schlüssen der reinen Vernunft | 1. Hauptstück. Von den Paralogismen der reinen Vernunft | |||||||||||

| Allgemeine Anmerkung, den Übergang von der rationalen Psychologie zur Kosmologie betreffend | ||||||||||||

| 2. Hauptstück. Die Antinomie der reinen Vernunft | ||||||||||||

| 3. Hauptstück. Das Ideal der reinen Vernunft | ||||||||||||

| Anhang zur transscendentalen Dialektik | Von dem regulativen Gebrauch der Ideen der reinen Vernunft | |||||||||||

| Von der Endabsicht der natürlichen Dialektik der menschlichen Vernunft | ||||||||||||

| II. Transscendentale Methodenlehre | Einleitung | |||||||||||

| Erstes Hauptstück. Die Disciplin der reinen Vernunft | ||||||||||||

| Zweites Hauptstück. Der Kanon der reinen Vernunft | ||||||||||||

| Drittes Hauptstück. Die Architektonik der reinen Vernunft | ||||||||||||

| Viertes Hauptstück. Die Geschichte der reinen Vernunft | ||||||||||||

- Gründe für das a priori von Raum und Zeit bei Kant

| Raum | Zeit |

|---|---|

| 1. Damit man Empfindungen als etwas außerhalb ansehen kann, muss es schon einen Raum geben. | 1. Man kann sich kein aufeinander Folgen vorstellen, wenn es nicht die Zeit gibt. |

| 2. Man kann sich nicht vorstellen, dass es keinen Raum gibt. | 2. Man kann sich nicht vorstellen, dass es keine Zeit gibt. |

| 3. Der Raum an sich ist etwas Ungeteiltes. Einzelne Räume sind immer Teile des Raumes an sich. | 4. Die Zeit an sich ist etwas Ungeteiltes. Einzelne Zeitabschnitte sind immer Teil der einen Zeit an sich.[1] |

| 4. Der Raum wird als eine unendliche gegebene Größe vorgestellt. | 5. Die ursprüngliche Vorstellung von Zeit ist uneingeschränkt. |

- Struktur der Transzendentalen Analytik

| Urteilsformen (B 95) | Kategorien (B 106) (Begriff – Bedingung) | Schemata (B 181) (Urteil – Ableitung) | Grundsätze (B 200) (Schluss – Bedingtes) |

|---|---|---|---|

| Quantität | Quantität (Negation: Leerer Bergriff ohne Gegenstand: ens rationis) | Zeitreihe (gezählte Zeit) erzeugte Zeit in der sukzessiven Apprehension eines Gegenstandes MAN: Phoronomie = Bewegungslehre | Axiome der Anschauung (B 202) (Alle Erscheinungen sind ihrer Anschauung nach extensive Größen) |

| Allgemeine (universale: alle S sind P) Apprehension der Anschauung | Einheit (Alle Menschen denken) | uneingeschränkt | |

| Besondere (partikuläre: einige S sind P) Reproduktion in der Einbildung | Vielheit (Einige Menschen sind Philosophen) | eingeschränkt | |

| Einzelne (singuläre: ein S ist ein P) Rekognition im Begriff | Allheit (Kant war ein Philosoph) | nicht einschränkbar | |

| Qualität | Qualität (Negation: Leerer Gegenstand eines Begriffs: nihil privativum; Bsp: Schatten, Kälte, Finsternis) | Zeitinhalt (empfundene Zeit) MAN: Dynamik | Antizipation der Wahrnehmung (B 207) (In allen Erscheinungen hat das Reale, was ein Gegenstand der Empfindung ist, intensive Größe) |

| Bejahende (affirmative: S ist P) | Realität (Dieser Mensch ist ein Philosoph) | erfüllte Zeit | |

| Verneinende (negative: S ist nicht P) | Negation (Jenere Mensch ist kein Philosoph) | Leere Zeit | |

| Unendliche (onfinie/limitative: S ist nicht-P) | Limitation (Zum Philosophieren bedarf es eines Minimums an Denken) | Übergang von der Realität zur Negation | |

| Relation | Relation (Negation: Leere Anschauungen ohne Gegenstand: ens imaginarium) | Zeitordnung (Reihenfolge in der Zeit) MAN: Mechanik | Analogie der Erfahrung (B 218) (Erfahrung ist nur durch die Vorstellung einer notwendigen Verknüpfung der Wahrnehmung möglich) |

| Kategorische (S ist P) zwei Begriffe – Obersatz – Idee der Seele | Inhärenz und Subsistenz (Dieser Mensch philosophiert) | Beharrlichkeit des Realen in der Zeit | Grundsatz der Beharrlichkeit der Substanz; das Quantum bleibt gleich (B 224) |

| Hypothetische (Wenn S = P, dann Q = R) zwei Urteile – Untersatz- Idee der Welt | Kausalität und Dependenz (Wenn Du Dich mit Fragen der Erkenntnis befasst, dann philosophierst Du) | Sukzession sofern sie einer Regel unterworfen ist | Alle Veränderungen geschehen nach dem Gesetz der Verknüpfung der Ursache und Wirkung (B 232) |

| Disjunktive (S ist entweder P, Q oder R) mehrere Urteile – Schlusssatz – Idee Gottes | Gemeinschaft (Entweder Leibniz oder Hume oder Kant haben die bessere Erkenntnistheorie) | Zugleichsein zweier Substanzen nach einer Regel | Alle Substanzen, sofern sie im Raum zugleich wahrgenommen werden, stehen in Wechselwirkung (B 256) |

| Modalität | Modalität (Negation: Leerer Gegenstand ohne Begriff: nihil negativum) | Zeitinbegriff (Wie ist etwas in der Zeit) MAN: Phänomenologie | Postulate des empirischen Denkens überhaupt (B 265) |

| Problematische (Es ist möglich, dass S P ist) Verstand – Meinen (Psychologie) | Möglichkeit – Unmöglichkeit (Ich kann glauben, dass es einen Gott gibt) | Dasein zu irgendeiner Zeit | Übereinstimmung mit den formalen Bedingungen der Erfahrung bedeutet Möglichkeit |

| Assertorische (S ist tatsächlich P) Urteilskraft – Glauben (Kosmologie) | Dasein – Nichtsein (Viele haben versucht, die Existenz Gottes zu beweisen) | Dasein zu einer bestimmten Zeit | Zusammenhang mit den materialen Bedingungen der Erfahrungen (Empfindungen) bedeutet Wirklichkeit |

| Apodikitsche (S ist notwendig P) Vernunft – Wissen (Theologie) | Notwendigkeit –Zufälligkeit (Man kann die Existenz Gottes nicht beweisen) | Dasein zu jeder Zeit | Zusammenhang mit dem Wirklichen bestimmt nach den allgemeinen Regeln der Erfahrung ist (existiert) notwendig |

| Transzendentale Idee | Seele | Weltganzes | Wesen aller Wesen |

|---|---|---|---|

| Unbedingtheit | Unsterblichkeit | Unendlichkeit | Ewigkeit |

| Vorstellung | Subjekt | Totalität | Urgrund |

| Metaphyica Specialis | Psychologie | Kosmologie | Theologie |

| Vernunftschluss | kategorisch | hypothetisch | disjunktiv |

| Fehlschluss | Paralogismus | Antinomie | Gottesbeweis |

| Zweck | Sittlichkeit | Naturgesetze | Glückseligkeit |

| Denkebene | Praxis | Theorie | Glauben |

| Handlung | Tun | Wissen | Hoffen |

| Verhältnis der Erkenntnis im Verstande | Verstandes- regeln (major) | Erkenntnis (minor) | Prädikat der Regel (conclusio) |

|---|---|---|---|

| kategorisch | alle M sind P | alle S sind M | alle S sind P |

| hypothetisch | wenn p dann q | nun p (modus ponens) nun nicht q (modus tollens) | also q also nicht p |

| disjunktiv | X ist entweder Y oder Z | X ist Y X ist nicht Z | X ist nicht Y X ist Z |

| Kategorie | In der logischen Erörterung ist das „Ich denke” (analytisch) | in der rationalen Psychologie ist die Seele (synthetisch) | Paralogismus der |

|---|---|---|---|

| Relation | immer das bestimmende Subjekt | eine Substanz | Substanzialität |

| Qualität | im Denken ein Singular (logisch einfach) | einfach | Simplizität |

| Quantität | selbst-identisch | eine Person | Personalität |

| Modalität | von äußeren Dingen verschieden | das Dasein äußerer Dinge zweifelhaft | Idealität |

| Transzendentaler Idealismus | Transzendentaler Realismus |

|---|---|

| Raum und Zeit sind sinnliche Formen unserer Anschauung | Raum und Zeit existieren als Dinge an sich |

| Realität haben nur Erscheinungen | Raum und Zeit sind Bedingungen der Objekte |

| Das Dasein der Materie beruht auf dem Selbstbewusstsein der sicheren eigenen Existenz | Die Dinge haben ihre Existenz auch ohne unsere Sinne |

| Die Sicherheit meiner Existenz macht auch die Realität der äußeren Dinge gewiss | Die Wirklichkeit der Dinge außer uns ist bloße Vorstellung |

| Das Bewusstsein ist mir ausreichender Beweis der Wirklichkeit der Dinge | Das Dasein der äußeren Dinge ist zweifelhaft |

| Empirischer Realismus | Empirischer Idealismus |

| Gegenstand | Das Unbedingte | Die absolute Vollständigkeit (B 442) | Merkmal |

|---|---|---|---|

| Weltanfang/ Weltgrenze | Einheit | der Zusammensetzung des gegebenen Ganzen aller Erscheinungen | Weltbegriffe mathematisch (Größe und Zahl) |

| Materie | Einfachheit | der Teilung eines gegebenen Ganzen in der Erscheinung | |

| Selbsttätige Ursache | Kausalität | der Entstehung einer Erscheinung überhaupt | Naturbegriffe dynamisch (Dasein der Erscheinungen) |

| Weltgrund | Notwendigkeit | der Abhängigkeit des Denkens des Veränderlichen in der Erscheinung |

| These | Antithese | |

|---|---|---|

| I. | „Die Welt hat einen Anfang in der Zeit, und ist dem Raum nach auch in Grenzen eingeschlossen.“ | „Die Welt hat keinen Anfang, und keine Grenzen im Raume, sondern ist, sowohl in Ansehung der Zeit, als des Raumes, unendlich.“ |

| II. | „Eine jede zusammengesetzte Substanz in der Welt besteht aus einfachen Teilen, und es existiert überall nichts als das Einfache, oder das, was aus diesem zusammengesetzt ist.“ | „Kein zusammengesetztes Ding in der Welt besteht aus einfachen Teilen, und es existiert überall nichts Einfaches in derselben.“ |

| III. | „Die Kausalität nach Gesetzen der Natur ist nicht die einzige, aus welcher die Erscheinungen der Welt insgesamt abgeleitet werden können. Es ist noch eine Kausalität durch Freiheit zur Erklärung derselben anzunehmen notwendig.“ | „Es ist keine Freiheit, sondern alles in der Welt geschieht lediglich nach Gesetzen der Natur.“ |

| IV. | „Zu der Welt gehört etwas, das, entweder als ihr Teil, oder ihre Ursache, ein schlechthin notwendiges Wesen ist.“ | „Es existiert überall kein schlechthin notwendiges Wesen, weder in der Welt, noch außer der Welt, als ihre Ursache.“ |

| Gliederungselement | Gegenstück | Wissenschaft |

|---|---|---|

| Erkenntnis | ||

| rational (ex principiis) | empirisch (ex datis; historisch) | empirische Wissenschaften incl. empirische Psychologie und Anthropologie |

| subjektiv (rational i.e.S.) | objektiv (als bloße Ideen) | |

| nach dem Weltbegriff (eigene Vernunft = Lernen zu philosophieren) | nach dem Schulbegriff (fremde Vernunft = begriffliches Lehrgebäude) | Philosophiegeschichte Systemlehre |

| philosophisch (allein aus Begriffen = allgemeine Metaphysik) | mathematisch (aus der Konstruktion von Begriffen) | Mathematik |

| System der reinen Vernunft (Philosophie als Wissenschaft = Metaphysik i.w.S.) | Kritik der Vernunft (Propädeutik über das Vermögen der Erkenntnis) | Philosophische Erkenntniskritik |

| Metaphysik der Natur (reine Vernunftprinzipien bloß aus Begriffen = Metaphysik i.e.S.) | Metaphysik der Sitten (Prinzipien des Tuns und des Lassens a priori = Moralität) | Ethik |

| Physiologie der reinen Vernunft (mit gegebenen Gegenständen) | Transzendentalphlosophie (ohne gegebene Objekte = synthetische Urteile a priori) | Ontologie |

| immanent (Anwendung aus Erfahrung) | transzendent (jenseits von Erfahrung) | rationale Kosmologie rationale Theologie |

| innerer Sinn (denkende Natur) | äußerer Sinn (körperliche Natur) | rationale Physik |

| Ich denke | rationale Psychologie |

Erkenntnis

- Begriffsabgrenzung Erkenntnis

| Begriff | Erläuterung | Wahrheit | Begründung |

|---|---|---|---|

| Glauben /Gewissheit(Pistis) | Innere Sicherheit in Bezug auf einen Sachverhalt | Gefühlsmäßiges Vertrauen; Evidenz; subjektives Fürwahrhalten | kein Interesse an Rechtfertigung; Offenbarung (Religion) |

| Ahnung | nicht klar umrissener Sachverhalt | hohe Unsicherheit | unbewusstes, intuitives Gefühl ohne klare verstandesmäßige Abgrenzung |

| Vermutung(Eikasia) | Hypothese über einen Sachverhalt | Wahrscheinlichkeit, nicht unbedingt quantifizierbar | argumentativ, methodisch je nach Kenntnisstand |

| Information | Akt oder Inhalt einer Mitteilung oder Nachricht | kann wahr oder falsch sein; ggf. Wahrscheinlichkeit | Urteil über die Qualität der Quelle |

| Meinung /Überzeugung(Doxa) | nicht vollständige Kenntnis zum Sachverhalt bzw.auch im Bereich Werte (Ethik/Politik) | vom Umfang der Kenntnis abhängige Unsicherheit (Irrtumsverdacht) bzw. bei Werten nicht möglich | argumentativ, aber nicht methodisch abgeschlossen |

| Einsicht(Nus) | spontanes Erfassen eines Sachverhalts | meist geringe Unsicherheit durch Evidenz | rational und argumentativ, jedoch oft nicht methodisch abgeschlossen |

| Erfahrung(Empeiria) | unmittelbares Erleben von Handlungs- und Sachzusammenhängen; in der Wissenschaft experimentelle Ergebnisse | hohe Sicherheit im Vertrauen auf korrekte Wahrnehmung bzw. Messtechnik bei der Beobachtung | durch erlebte Beispiele entstandene Gewohnheit bzw. methodische Theorie in der Wissenschaft |

| Wissen(Episteme) | a) intersubjektiv überprüfbare Kenntnis von Tatsachenb) Handlungswissen | a) sehr hohe Sicherheit in Abhängigkeit vom Wahrheitsbegriffb) das Gelingen bzw. indirekt der Erfolg einer Handlung | a) methodisch und begrifflich rationalb) Übung und Gewohnheit |

| Erkenntnis (Gnosis) | Akt und Ergebnis der durch Einsicht und/oder Erfahrung gewonnenen Kenntnis, nicht notwendig intersubjektiv | sehr hohe Sicherheit in Abhängigkeit vom Wahrheitsbegriff | methodisch und begrifflich rational, auch vorwissenschaftlich |

Frege

Peirce

„Philosophie ist der Versuch - denn wie das Wort selbst schon impliziert, ist sie unvollkommen und muss es sein -, einen umfassend aufgeklärten Begriff von Allem zu bilden. Alle Menschen philosophieren, und wie Aristoteles sagt, müssen wir es tun, und sei es nur, um die Vergeblichkeit der Philosophie zu beweisen. Wer sich um Philosophie nicht kümmert, besitzt genauso metaphyische Theorien wie alle anderen - nur sind es ungeschlachte, falsche und weitschweifige Theorien.“ (SS I, 186)

| Zeicheneigenschaft | Objekt-Beziehung | Interpretanten-Beziehung |

|---|---|---|

| Quali-Zeichen (sinnlich) | Ikone (Ähnlichkeit) | Rhema (Term) |

| Sin-Zeichen (Existenz) | Indizes (Hinweis) | Dicent (Proposition) |

| Legi-Zeichen (Typus) | Symbole (Konvention) | Argument |

| Abduktion | Deduktion | Induktion | |

|---|---|---|---|

| Obersatz | Alle Kugeln in der Urne sind rot | Alle Kugeln in der Urne sind rot | Alle Kugeln auf dem Tisch sind rot |

| Untersatz | Alle Kugeln auf dem Tisch sind rot | Alle Kugeln stammen aus der Urne | Alle Kugeln stammen aus der Urne |

| Schluss | Alle Kugeln stammen aus der Urne | Alle Kugeln auf dem Tisch sind rot | Alle Kugeln in der Urne sind rot |

| Hypothese vom Einzelnen auf das Allgemeine | Schluss vom Allgemeinen auf das Einzelne | Schluss vom Einzelnen auf das Allgemeine |

- Die Kategorien des Aristoteles nach Charles S. Peirce

| Begriff | Erläuterung |

|---|---|

| ousía | Substanz, die dem Subjekt des Satzes entspricht; |

| posón | wie viel, Quantität, entsprechend dem Numerus eines Substantivs und der arithmetischen Zahl; |

| poión | das interrogative Wort, das nach dem hinweisenden ‚solchen’, der Qualität fragt, entspricht den gewöhnlichen Adjektiven; |

| prós ti | zu was, Relation, korrespondierend zu jenen Ausdrücken, die auf Objekte insoweit anwendbar sind, als sie mit anderen Objekten (oder mit denselben Objekten, die von einem anderen Gesichtspunkt betrachtet werden) verbunden sind; |

| pou | wo, entspricht den Adverbien und ortsbestimmenden Satzteilen; |

| pote | wann, entspricht den Adverbien und zeitbestimmenden Satzteilen; |

| keîsthai | Lage, entspricht den Satzteilen, die die zufälligen und vorübergehenden Anordnungen von Dingen ausdrücken; |

| échein | Gewohnheit, entspricht den Worten und Satzteilen, die ausdrücken, welche allgemeine Eigenschaft den zukünftigen Reaktionen eines Gegenstandes zukommen wird; |

| poieîn | Handeln, entspricht den aktiven Verben; |

| páschein | Leiden, entspricht den passiven, neutralen und intransitiven Verben |

- Einteilung der Wissenschaften (hierarchisch absteigend)

- Mathematik (beruht rein auf Hypothese, ohne Bezug zur Existenz)

- Dyadik (Mathematik der Logik)

- Arithmetik (Mathematik diskreter Folgen)

- Synektic (Mathematik der Kontinua)

- Philosophie (untersucht Wahrheiten der täglichen Erfahrung)

- Phänomenologie (Elemente, die universell gegenwärtig sind)

- Normative Wissenschaften (was sein soll)

- Ästhetik (Wissenschaft der Ideale, des Bewundernswerten)

- Ethik (Bestimmung des summum bonum, Theorie des selbstkontrollierten Handelns)

- Logik (Wahrheit, Theorie des selbstkontrollierten Denkens)

- Spekulative Grammatik (Semiotik, Theorie des Wesens der Zeichen)

- Kritik (Formale Logik, Theorie des Wesens und der Bedeutung von Zeichen)

- Methodeutik (Pragmatismus=Wissenschaftstheorie)

- Metaphysik (Darstellung des Universums des Geistes und der Materie)

- Ontologie

- Religiöse Metaphysik

- Gott

- Freiheit

- Unsterblichkeit

- Physikalische Metaphysik

- Kosmologie

- Lehre von Raum und Zeit

- Lehre von der Materie

- Konkrete Wissenschaften (Idioskopie)

- Physikalische Wissenschaften

- Nomologische Physik

- Molare Physik, Dynamik und Gravitation

- Molekulare Physik, Elaterik (Elastizität) und Thermodynamik

- Physik des Äthers, der Optik und Elektrik

- Klassifikatorische Physik

- Kristallographie (Ableger der Chemie)

- Chemie

- Physikalische Chemie

- Organische Chemie

- Anorganische Chemie

- Biologie (Chemie der Eiweißkörper)

- Physiologie

- Anatomie

- Beschreibende Physik (Geographie, Astronomie)

- Nomologische Physik

- Psychologische Wissenschaften

- Nomologische Psychik (Introsprektive, Experimentelle und Physiologische Psychologie)

- Klassifikatorische Psychik (Ethnologie, Linguistik)

- Beschreibende Psychik (Geschichte)

- Physikalische Wissenschaften

Whitehead

Nicolai Hartmann

| I. Sittliche Werte | ||

| 1. Grundwerte | ||

| das Gute – das Edle – die Fülle – die Reinheit | ||

| 2. Spezielle Werte | ||

| a) antike | b) mittelalterliche | c) neuzeitliche |

| Gerechtigkeit | Nächstenliebe | Fernstenliebe |

| Weisheit | Wahrhaftigkeit | „schenkende Tugend“ |

| Tapferkeit | Treue | Persönlichkeit |

| Beherrschung | Demut | Liebe |

| II. außermoralische Werte | ||

| personale Werte | Güterwerte | ästhetische Werte |

Habermas

- Universalpragmatik von Jürgen Habermas

| Orientierungsebene | äußere Realität | innere Realität | soziale Realität |

|---|---|---|---|

| Geltungsanspruch | Wahrheit | Wahrhaftigkeit | Richtigkeit |

| Bezugssystem | äußere Welt | subjektive Welt | gemeinsame Lebenswelt |

| Typ des Sprechaktes | Konstativ (beschreiben, berichten, erklären, voraussagen) | Expressiv, auch Repräsentativ (wünschen, hoffen, eingestehen) | Regulativ (entschuldigen, befehlen, warnen) |

| Inhalt der Äußerung | Darstellung eines Sachverhalts | Ausdruck eines Erlebens | Herstellen eines Zustandes |

| Geistige Ebene | Kognition (Denken) | Intention und Einstellung (Wollen) | Soziale Normen (Sollen) |

| Verpflichtung des Sprechers | Begründung (rational nachvollziehbar) | Bewährung (glaubhaft) | Rechtfertigung (sozial anerkannt) |

| Wertebene | empirisch-theoretisch | ästhetisch-praktisch | moralisch-praktisch |

| Handlungsart | teleologisch | dramaturgisch | normativ |

| Regulative Ideen | Wahrheit | Freiheit | Gerechtigkeit |

| Soziologisches Konzept | individualistisches Programm der Soziologie | Handlungstheorie von Erving Goffman | Handlungsthorie von Talcott Parsons; Rollentheorie |

Hösle

- Zyklen der Philosophiegeschichte nach Hösle

(Inhalt der letzten Spalte stammt nicht von Hösle)

| Phase | Griechische Klassik | Hellenismus | Mittelalter | Neuzeit | Moderne |

|---|---|---|---|---|---|

| Thesis(Realismus) | Eleaten | Aristoteles | Thomas von Aquin | Metaphysik (Descartes, Spinoza, Leibniz) | Historismus, Psychologismus, Materialismus |

| Übergang(Empirismus) | Empedokles, Anaxagoras, Atomisten | Stoa, Kepos | Empirismus | Empiriokritizismus, Wiener Kreis, Wittgenstein I, Kritischer Rationalismus | |

| Antithesis(Skeptizismus) | Sophistik | Skeptizismus | Nominalismus, Mystik | subjektiver Idealismus, Skeptizismus, Aufklärung | Existentialismus, Wittgenstein II, Kritische Theorie, Relativismus, Pragmatismus |

| Übergang(endliche Transzendental-philosophie) | Sokrates | Philon von Larissa, Antiochos | Kritizismus | Methodischer Konstruktivismus, Transzendentalpragmatik | |

| Synthesis(objektiver Idealismus) | Platon | Neuplatonismus | Nicolaus Cusanus | absoluter Idealismus | Intersubjektiver Idealismus |

Bieri Handwerk der Freiheit

In dem Buch Das Handwerk der Freiheit. Über die Entdeckung des eigenen Willens (Hanser, München/Wien 2001, Fischer Frankfurt 2003, ISBN 3-596-15647-5) erarbeitet Peter Bieri einen systematischen, handlungsorientierten Freiheitsbegriff. Das Buch besticht durch die Leichtigkeit der Sprache und der Gedankenführung, ohne das man das Gefühl der Oberflächlichkeit hat. Vielmehr wird die Problematik des Begriffs der Freiheit anhand einer Vielzahl von Beispielen phänomenologisch sehr breit und sehr tief diskutiert, so dass man als Leser das Ergebnis sehr gut nachvollziehen kann.

- Bieri entwickelt einerseits einen Entscheidungsprozess

- Da ist zunächst das Bewusstsein, geprägt durch Lebensgeschichte und Verstand/Intelligenz

- Daneben gibt es Triebe, die das Bewusstsein beeinflussen

- Im Bewusstsein entstehen Wünsche

- Diese sind konfrontiert mit

- Äußeren Umständen = Gelegenheit, Mittel, Fähigkeit

- Inneren Umständen = Gefühle, Geschichte

- Auf der Grundlage des ganzen Paketes erfolgt eine Bewertung, bei der Phantasie, Selbsterkenntnis und Reflektion hinzutreten. Der Vorgang ist rekursiv und wenn auf einer Metaebene ein kritischer Abstand zu sich selbst entsteht (Wünsche wünschen können) ist Vernunft im Spiel

- Aus der Bewertung ergibt sich ein Urteil, das den Willen bestimmt.

- Erst nach der Bestimmung des Willens erfolgt die Entscheidung, die dann in einer Handlung umgesetzt wird.

- Ist diese Handlung mit Sinn verbunden entsteht Zurechnung der Urheberschaft und Verantwortung

- Bieri beschreibt zum anderen recht ausführlich die Bedingtheiten der Freiheit: Spontaneität, Hypnose, Hörigkeit, Manipulationen, Prägungen (gedankliches Mitläufertum), Sucht, Unbeherrschtheit (Affekte), Leidenschaft, Zwangslagen, die alle für sich graduelle unterschiedliche Einschränkungen der Freiheit sind.

- Im weiteren diskutiert Bieri die Missverständnisse, die mit dem Begriff der Freiheit verbunden sind (Ohnmacht, Betrachtung des reinen Subjekts, Offenheit der Zukunft)

- Aufgrund all der Vorgaben betont Bieri, dass die Person als Ganzes gesehen werden muss.

- Vor dem Hintergrund des Vorstehenden erfolgt die Definition: Freiheit ist die Realisierung des angeeigneten Willens in einer Handlung.

- Der Wille ist dabei angeeignet, wen man

- ihn klar analytisch artikulieren kann

- ihn versteht und

- ihn gutheißt

- Die Aneignung des Willens muss man sich bei jeder Entscheidung erarbeiten, um eine Handlung als frei bezeichnen zu können.

Schlussfolgerung: Nach Überwindung und Berücksichtigung aller Hemmnisse gibt es für Bieri einen angeeigneten freien Willen, der die Bedingtheiten mit Hilfe der Vernunft überwindet.

Schnellübersicht Philosophie

Bridge

| ♠ 4 ♥ D 7 6 5 ♦ D 10 3 2 ♣ D 10 3 2 | ||

| ♠ A K D 8 5 2 ♥ 10 9 ♦ 7 6 4 ♣ 5 4 | N W ---- O S | ♠ 10 9 7 6 3 ♥ 8 ♦ A K B ♣ 9 8 7 6 |

| ♠ B ♥ A K B 4 3 2 ♦ 9 8 5 ♣ A K B | ||

| Nach dem Ausspiel von ♠-A gegen den Kontrakt von 4♥ kann Ost mit einer hohen Pik-Karte von den verbleibenden Farben Karo und Treff Figuren in der höheren Farbe (Karo) markieren. | ||

| ♠ 4 ♥ D 7 6 5 ♦ D 10 3 2 ♣ D 10 3 2 | ||

| ♠ A K D 8 5 2 ♥ 10 9 ♦ 7 6 4 ♣ 5 4 | N W ---- O S | ♠ 10 9 7 6 3 ♥ 8 ♦ A K B ♣ 9 8 7 6 |

| ♠ B ♥ A K B 4 3 2 ♦ 9 8 5 ♣ A K B | ||

| Nach dem Ausspiel von ♠-A gegen den Kontrakt von 4♥ kann Ost mit einer hohen Pik-Karte von den verbleibenden Farben Karo und Treff Figuren in der höheren Farbe (Karo) markieren. | ||

| Nord ♠ 4 ♥ D 7 6 5 ♦ D 10 3 2 ♣ D 10 3 2 |

| Süd ♠ B ♥ A K B 4 3 2 ♦ 9 8 5 ♣ A K B |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Nach dem Ausspiel von ♠A gegen den Kontrakt von 4♥ kann Ost mit einer hohen Pik-Karte von den verbleibenden Farben Karo und Treff Figuren in der höheren Farbe (Karo) markieren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Nord | Ost | Süd | West |

|---|---|---|---|

| 1♠ | |||

| Pass | 1NT | Pass | 3♥ |

| Pass | 4♥ | Pass | Pass |

| Pass |

| Eröffner (E) | Partner (P) | sinnvoller Kontrakt (Richtwerte) |

|---|---|---|

| 12-15 schwach | 6-10 schwach | 1SA, 2 in Farbe |

| 12-15 schwach | 11-12 mittel | a) E=12-13 -> 2Sa, 3 in Farbe b) E=14-15 -> 3SA, 4 in Oberfarbe |

| 12-15 schwach | ab 13 stark | 3 SA, 4 in Oberfarbe |

| 16-18 mittel | 6-10 schwach | a) P=6-8 -> 2Sa, 3 in Farbe b) P=9-10 -> 3SA, 4 in Oberfarbe |

| 16-18 mittel | 11-12 mittel | 3 SA, 4 in Oberfarbe, 5 in Unterfarbe |

| 16-18 mittel | ab 13 stark | a) E=16-17 -> 3 SA, 4 in Oberfarbe, 5 in Unterfarbe b) E=17-18 -> Schlemm bei günstiger Verteilung |

| ab 19 stark | 6-10 schwach | 3 SA, 4 in Oberfarbe, 5 in Unterfarbe |

| ab 19 stark | 11-12 mittel | Schlemm bei günstiger Verteilung |

| ab 19 stark | ab 13 stark | Schlemm in Farbe oder SA |

Flüchtlingskrise

| - | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Summe |

|---|---|---|---|---|---|

| Kosten laut Herbstgutachten | 4 | 11 | 0 | 0 | 15 |

| Sicherheitsmarge + Fortschreibung Kosten ab 2017 | 0 | 0 | 5,5 | 2,75 | 8,25 |

| Noch einmal 1 Million mehr Flüchtlinge 2016 | 0 | 6 | 12 | 6 | 24 |

| Noch einmal 1 Million mehr Flüchtlinge 2017 | 0 | 0 | 6 | 12 | 24 |

| Summe | 4 | 17 | 23,5 | 20,75 | 65,25 |

| - | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Summe |

|---|---|---|---|---|---|

| Anzahl jährliche Flüchtlinge | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 3.000.000 |

| Flüchtlingszahlen kumuliert | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |

| Fluktuation der in 2015 gekommenen Personen | -200.000 | -100.000 | -100.000 | -50.000 | -450.000 |

| Fluktuation der in 2016 gekommenen Personen | -200.000 | -100.000 | -100.000 | -400.000 | |

| Fluktuation der in 2017 gekommenen Personen | -200.000 | -100.000 | -300.000 | ||

| Fluktuation kumuliert | -200.000 | -500.000 | -900.000 | -900.000 | -900.000 |

| Zusätzliche Personen in Deutschland | 800.000 | 1.500.000 | 2.100.000 | 1.850.000 | 1.850.000 |

| Abgänge in den Arbeitsmarkt | |||||

| Flüchtlinge in 2015 gekommen | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -300.000 | |

| Flüchtlinge in 2016 gekommen | -100.000 | -100.000 | -200.000 | ||

| Flüchtlinge in 2017 gekommen | -100.000 | -100.000 | |||

| Zu versorgende Personen | 800.000 | 1.400.000 | 1.900.000 | 1.550.000 | 1.550.000 |

| davon Kinder | 240.000 | 420.000 | 570.000 | 465.000 | 465.000 |

| davon Erwachsene | 560.000 | 980.000 | 1.330.000 | 1.085.000 | 1.085.000 |

| Jahresdurchschnitt | |||||

| Zu versorgende Personen | 400.000 | 1.100.000 | 1.650.000 | 1.725.000 | 1.550.000 |

| davon Kinder | 120.000 | 330.000 | 495.000 | 517.500 | 465.000 |

| davon Erwachsene | 280.000 | 770.000 | 1.155.000 | 1.207.500 | 1.085.000 |

| - | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Summe |

|---|---|---|---|---|---|

| Direktzuwendungen 350 €/Kopf | 1.680.000.000 | 4.620.000.000 | 6.930.000.000 | 7.425.000.000 | 20.475.000.000 |

| Miete 10 € und 20 qm im Monat/Kopf | 288.000.000 | 792.000.000 | 1.188.000.000 | 1.242.000.000 | 3.510.000.000 |

| Gesundheitskosten 350 €/Kopf | 1.680.000.000 | 4.620.000.000 | 6.930.000.000 | 7.425.000.000 | 20.475.000.000 |

| Integrationskurse 2000 € / Kopf einmalig | 680.000.000 | 1.360.000 | 1.360.000 | 680.000.000 | 4.080.000.000 |

| Berufsvorbereitung 7500 €/Kopf | 1.260.000.000 | 2.520.000.000 | 2.520.000.000 | 6.300.000.000 | |

| Sonstige Kosten / Verwaltung 200 €/Kopf | 80.000.000 | 220.000.000 | 330.000.000 | 345.000.000 | 975.000.000 |

| Gesamt | 4.408.000.000 | 12.872.000.000 | 19.258.000.000 | 19.277.000.000 | 55.815.000.000 |

| - | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Summe |

|---|---|---|---|---|---|

| Direktzuwendungen 350 €/Kopf | 1.680 | 4.620 | 6.930 | 7.425 | 20.475 |

| Miete 10 € und 20 qm im Monat/Kopf | 288 | 792 | 1.188 | 1.242 | 3.510 |

| Direktzuwendungen 350 €/Kopf | 1.680 | 4.620 | 6.930 | 7.425 | 20.475 |

| Integrationskurse 2000 € / Kopf einmalig | 680 | 1.360 | 1.360 | 680 | 4.080 |

| Berufsvorbereitung 7500 €/Kopf | 1.260 | 2.520 | 2.520 | 6.300 | |

| Sonstige Kosten / Verwaltung p.a. 200 €/Kopf | 80 | 220 | 330 | 345 | 975 |

| Gesamt | 4.408 | 12.872 | 19.258 | 19.277 | 55.815 |