Tieck und Wackenroder in Dresden

- Ludwig Tieck und seine Schwester Sophie, 1796

- Wilhelm Heinrich Wackenroder

Im Frühsommer 1796 besuchten die gebürtigen Berliner Ludwig Tieck[1] und Wilhelm Heinrich Wackenroder[2] Dresden und dessen Kunstschätze wie die Gemäldegalerie, die Antikensammlung und die Mengs'schen Gypse.

Die Berliner Heimat

- Das Friedrichswerdersche Rathaus; rechts daneben das Palais Danckelmann (1688).

- Das Friedrichswerdersche Rathaus und das Palais Danckelmann (rechts), 1690.

Tieck und Wackenroder waren seinerzeit beide 23jährig und hatten das Friedrichswerdersche Gymnasium[3] besucht, Tieck ab 1782, Wackenroder ab 1786. Im Jahre 1787, also während ihrer gemeinsamen Schulzeit, entstand dort Berlins erstes gymnasiales Lehrerseminar, das Seminar für gelehrte Schulen - in ihre Schulzeit fällt auch das erste deutsche Abiturreglement von 1788 durch den preußischen Kultusminister Karl Abraham von Zedlitz.

- Friedrichswerdersches Rathauses auf dem Friedrichswerder, 1757.

- Die Teutsche und die Frantzösische Kirche auf dem Friedrichswerder, 1760.[4]

Tieck und Wackenroder waren beide auch Schüler von Karl Philipp Moritz an der Königlichen Akademie der Künste in Berlin. Ein weiterer Schüler war Alexander von Humboldt.

Karl Philipp Moritz[7] war im November 1786 mit Goethe bei Tischbein in Rom zusammengetroffen und wurde Goethes "Liebster Gesellschafter"[8] in Rom. Goethe betrachtete ihn wie einen jüngeren Bruder[9], erhielt aber nur bis Ostern 1788 Urlaub für Italien. Als Karl Philipp Moritz Ende desselben Jahres ebenfalls nach Deutschland (Berlin) zurückkehrte, machte er bei Goethe in Weimar ab Dezember Station. Hier unterrichtete er den Weimarer Herzog Carl August im Englischen. 1788 erschien auch in der Braunschweiger Schul-Buch[h]andlung Karl Philipp Moritz' Schrift Über die bildende Nachahmung des Schönen[10], welche aus der Unterhaltung mit Goethe hervorgegangen war. Am 1. Februar 1789 begleitete er den Herzog nach Berlin und wurde durch dessen Vermittlung kurz danach zum Professor der Theorie der schönen Künste an der Königlich-Preussischen Akademie der Künste und mechanischen Wissenschaften[11] ernannt. Tieck und Wackenroder lernten über Karl Philipp Moritz die Goethesche klassische Antikenrezeption. So war es kein Zufall, dass sie sowie auch Goethe persönlich 1796/97 die neu eingerichtete Mengs'sche Sammlung im Untergeschoß des Dresdner ehemaligen Marstalles aufsuchten.

- Rom 1786: Moritz, von Goethe und Tischbein gepflegt.[12]

- Herzog Carl August 1791.[13]

- Karl Philipp Moritz um 1790.[14]

- Königliche Akademie über dem Stall, 1757.[15]

- Akademie der Künste (hinter dem Denkmal Friedrichs des Großen).[16]

1793: Gemeinsames Studium in Erlangen

Im Jahre 1792 ging die Universität Erlangen an das preußische Königreich über.[17] Schon 1793 findet man sowohl Tieck als auch Wackenroder gemeinsam unter den Erlanger Studenten.

Tieck studierte hier Literatur, Philosophie und Altertumswissenschaften, widmete sich aber noch im gleichen Jahr ganz der Schriftstellerei.

Wilhelm Heinrich Wackenroder studierte als erstes Theologie und Philologie in Halle und Göttingen. 1793 begann er ein Jurastudium in Erlangen.[18]

Im Sommer 1793 begaben sich die beiden jungen Freunde auf weite Reisen in die Fränkische Schweiz, den Frankenwald und das Fichtelgebirge und kamen dabei in Kontakt mit der mittelalterlichen deutschen Kunst, von der sie stark fasziniert wurden. Während Tieck sogleich Reisebeschreibungen verfasste, hielt Wackenroder seine frischen Eindrücke in seinem Notizbuch fest.

[Theodor von Kretschmann, Heinrich Christoph Meyer, Johann Apollonius Peter Weltrich:] Vertraute Briefe über das Fürstenthum Baireuth vor und nach dem preußischen Regierungsantritt an einen Freund in Schlesien. Berlin und Bayreuth 1794, Digitalisat Bd. 1, S. 127-134.

Das Einzige, was ich zu tadeln faende, waere, daß die Auswahl der Lehrer dort nicht groß ist, und daß Kabale unter diesen herrscht. Durch diese kam[en] Rosenmueller Elsaeßer, Gmelin, Malblank und andere mehr von Erlang weg, Maenner, die sich beruehmt gemacht hatten und allgemein geschaetzt waren. S. 127f.

Man wirft den Lehrern der Academie zu Erlang vor: daß sie nicht fleißig genug im Collegienlesen waeren und sich mehr auf das Buecherschreiben legten. Das ist möglich. Vielleicht ist die Besoldung zu schlecht, von der sie groeßtentheils leben muessen, denn die Collegiengelder koennen nicht viel beitragen, da die Anzahl der Studenten, die niemals hoeher als auf 300. stieg, zu geringe ist, und verhaeltnißmaeßig die Anzahl der Lehrer zu groß. S. 131.

http://digital.bib-bvb.de/view/bvbmets/viewer.0.6.4.jsp?folder_id=0&dvs=1545809121167~487&pid=6472949&locale=de&usePid1=true&usePid2=true# Bibliographie Uni Erlangen

Die Kurfürstliche Gemäldegalerie im Stallhof

- Erbhuldigung des Königs Anton am 8. Oktober 1827.

- Granville: Gemäldegalerie Dresden, gedruckt 1828.

- Innenansicht der Gemäldegalerie im ehemaligen Stallgebäude, 1830.

Im Jahre 1796 befanden sich die Gemälde seit 1747 in dem zur Gemäldegalerie umgebauten Stallgebäude am Neumarkt.

Vorgeschichte der Galerie im Stallhof

- Francesco III. d’Este

- Charlotte Aglaé von Orléans

- August III. von Polen

- Stallgebäude am Jüdenhof 1680

Am 6. Juni 1742 wurde Francesco III. d’Este[19], der Herzog von Modena und Reggio, von den Österreichern und den Savoyern aus seinen Herzogtümern vertrieben - er stand im Österreichischen Erbfolgekrieg auf Seiten Frankreichs, u.a. weil er mit Charlotte Aglaé von Orléans[20], der Tochter des Herzogs Philipp II. von Orléans, eines Regenten von Frankreich, verheiratet war.

1746 verkauft der Herzog über 100 Gemälde seiner Sammlung an den König von Polen, Großherzog von Litauen und Kurfürsten von Sachsen, Friedrich August II.[21], seit 1733 Nachfolger seines Vaters August des Starken (Francesco III. d’Este erhielt erst durch den Frieden von Aachen[22] am 30. April 1748 sein Herzogtum zurück).

Im Hinblick auf diese kostspielige Erwerbung ließ Friedrich August das erst 1730/1731 von August dem Starken zum Festhaus umgebaute ehemalige Stallgebäude zur Gemäldegalerie umgestalten, um seiner erweiterten Sammlung eine repräsentative Umgebung zu verschaffen. Die Umbauten wie das Einsetzen der großen Rundbogenfenster veranlaßte Oberlandbaumeister Johann Christoph Knöffel[23].

- Das Stallgebäude nach seinem Umbau zum Festhaus, 1731

- Johann Christoph Knöffel

- Canaletto: Der Neumarkt in Dresden vom Jüdenhofe aus (1749 bis 1751)

Das Kurfürstliche Mengs'ische Museum unter der Galerie

Ab 1794 wurden die Abguss-Figuren des Antiken-Kabinetts[26] im Untergeschoss der Gemäldegalerie zur Schau gestellt, nachdem 1783 die 833 Stücke umfassende Sammlung des 1779 in Rom verstorbenen Anton Raphael Mengs[27] erworben werden konnte.

Die Antikensammlung August des Starken

- August der Starke[28]

- Agostino Chigi

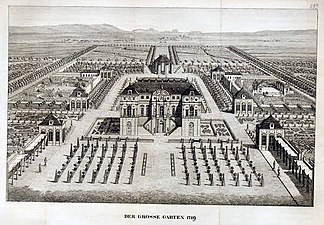

- Palais im Großen Garten 1719

Bereits August der Starke hatte 1728 die 160 Skulpturen umfassende Antiken-Sammlung des Agostino Chigi[29], eines der reichsten Männer der Renaissancezeit und Bankier der Päpste, und weitere kleinere Sammlungen erwerben können, welche er im Palais im Großen Garten[30] unterbrachte. Dadurch wurde Dresden zur ersten deutschen Stadt mit einer Antikensammlung nach italienischem Vorbild.

Die Entstehung der Mengschen Sammlung

1759 reiste Mengs von Rom nach Neapel, um die königliche Familie zu porträtieren. Karl VII.[33], König beider SizilienReferenzfehler: Es fehlt ein schließendes </ref>., einer Tochter Augusts des Starken, verheiratet. Am 10. August 1759 starb Karls Vater Ferdinand VI. von Spanien, und Karl erbte als Karl III. den Königsthron. Daraufhin verließ er mit seiner Familie Neapel, und Mengs kehrte nach Rom zurück. Königin Maria Amalia starb am 27. September 1760 in Madrider Buen Retiro an Schwindsucht (* 24. November 1724 in Dresden). 1761 reiste Mengs nach Madrid und arbeitete als Königlicher Hofmaler an der Ausgestaltung des königlichen Palastes. In diesem Jahr stellte er wahrscheinlich auch sein Bild von der verstorbenen Königin Maria Amalia fertig.

Von 1766 bis 1772 hielt sich Mengs wieder in Rom auf. In dieser Zeit fertigte er im Auftrag von Karl III. und mit Genehmigung von Papst Clemens VIII. Gipsabgüsse von antiken Statuen auch aus den päpstlichen Museen an. Nach diesem Auftrag formte er weitere antike Skulpturen auch für sich selbst ab.[34] Er nahm auch Gipsabgüsse von antikisierenden Skulpturen der Neuzeit ab, so von Werken der Bildhauer Giovanni da Bologna[35], Michelangelo[36] und Pietro Bernini[37].

Der Erwerb der Mengschen Sammlung

Mengs soll noch den Wunsch ausgesprochen haben, dass diese Sammlung nach Dresden kommen möge.[38] Im Jahre 1783 kaufte der sächsische Kürfürst Friedrich August III.[39] Mengs Schwester, der Malerin Theresa Concordia Maron[40] in Rom[41], die Skulpturensammlung ab, und der in Rom lebende Bildhauer Alexander TrippelReferenzfehler: Es fehlt ein schließendes </ref>.

File:Therese-concordia-mengs-maron-1725-1806-1745.jpg|Theresa Concordia MaronFile:AlexanderTrippel.jpg|Alexander Trippel, 1775File:GoetheMarmorbuesteVonTrippel1787S126.jpg|Goethe, Marmorbüste von Trippel[42]

</gallery>

Die Mengsche Sammlung im Gemäldesaal des Brühlschen Gartens

Im Frühjahr 1784 erreichten die Gipsabgüsse in 96 Kisten über den Wasserweg Dresden und wurden im damaligen Gemäldesaal des Brühlschen Gartens[43] aufgestellt.

- Brühlsche Terrasse um 1855

- Plan der Brühlschen Terrasse in Dresden 1761. a–d) Palais, f) Bibliothek, g) Gartensaal, h) Bildergalerie, i) Ruine des Belvedere

Die Mengsche Sammlung ab 1794 im ehemaligen Stallhof

Inspector Johann Gottlob Matthaey

Am 24. August 1794 wurde ein eigens dazu bereiteter Saal unter der Bildergalerie im ehemaligen Stallhof für die Sammlung eröffnet.[50]

Bereits im gleichen Jahr arbeitete der damalige Inspector der Gipsantikengallerie, Johann Gottlob Matthaey, den Catalogue des jets des stuc des plus excellentes antiques[51] mit dutzenden Tafeln der Statuen und Reliefs aus.[52] Matthaey war bis dahin Modelleur an der Meißner Porzellanmanufaktur[53] und zog 1794 mit seiner Familie nach Dresden an den Neumarkt 571[54] um, wo er in direkter Nachbarschaft der Ausstellung lebte. Sein damals sechzehnjähriger Sohn Karl Ludwig Matthäi[55] besuchte ab dem gleichen Jahr die Kunstakademie Dresden und wurde Baumeister.

Goethe und die Mengs'sche Sammlung

Auch Johann Wolfgang von Goethe[58] besuchte 1797 häufig die Gemäldegalerie und die Antiken, noch häufiger aber die Gipsabgüsse in Dresden, für welche er ein besonderes Interesse entwickelt hatte.[59] Während seines zweiten Romaufenthaltes häuften Goethe und Johann Heinrich Wilhelm Tischbein in Tischbeins Atelier eine Unmenge an Gipsabgüssen von Antiken an. Im Bericht April 1788 seiner Italienische Reise beschreibt Goethe, dass die Juno Ludovisi am meistens wertgeschätzt wurde. Darüber hinaus gab es

- einige kleinere Junonen [...] zur Vergleichung, [...] vorzüglich Büsten Jupiters und [...] ein guter alter Abguss der Medusa Rondanini.

Neben vielen unerwähnten Gipsen hob Goethe noch einen Herkules Anax hervor,

- so kräftig und groß, als verständig und mild; sodann eines allerliebsten Merkur, deren beider Originale sich jetzt in England befinden.

Selbst Abgüsse von den ägyptische Obelisken waren dabei. Vieles davon blieb in Rom, so die Tischbeinschen Besitzungen, aber auch bei anderen Künstlern, besonders bei Friedrich Bury, der Goethes Quartier bezog und noch bis 1799 in Italien blieb.

- Sogenannte Juno Ludovisi

- Weimar. Goethes Wohnhaus, Junozimmer

Auch in Deutschland galt Goethes Interesse den Antiken. Die Juno aus Rom schenkte er bei seiner Abreise 1788 Angelika Kauffmann[60]. Ein Mittransport über die Alpen schien unmöglich. Der Abguß im Junozimmer im Goethehaus am Frauenplan stammt vom Berliner Staatsrat Christoph Friedrich Ludwig Schultz und kam erst 1823 nach Weimar.[61]

Allein siebenmal weilte er im Wörlitzer Park, von 1776 angefangen bis 1796.[62] Am Nymphäum, dessen Original in Rom zu bewundern ist, saß er besonders gern, so daß hier eine Inschrift angebracht wurde:

- Hier ist´s jetzt unendlich schön. Mich hat´s gestern Abend, wie wir durch die Seen, Kanäle und Wäldchen schlichen, sehr gerührt, wie die Götter dem Fürsten erlaubt haben, einen Traum um sich herum zu schaffen. Es ist, wenn man so durchzieht, wie ein Märchen, das einem vorgetragen wird, und hat ganz den Charakter der Elysischen Felder. In der sachtesten Mannigfaltigkeit fließt eins in das andre, keine Höhe zieht das Aug´ und das Verlangen auf einen einzigen Punkt, man streicht herum ohne zu fragen, wo man ausgegangen ist und hinkommt. Das Buschwerk ist in seiner schönsten Jugend, und das ganze hat die reinste Lieblichkeit. Goethe an Charlotte von Stein, Wörlitz, 14. Mai 1778

- Porträt Goethes in der Campagna, 1787[63]

- Nymphaeum im Wörlitzer Park

Das gedruckte Verzeichnis der Sammlung von 1831

1831 erschien von Johann Gottlob Matthaey in der Arnoldischen Buchhandlung in deutscher Sprache das Verzeichniss der im königl. sächs. Mengs'ischen Museum enthaltenen antiken und modernen Bildwerke in Gyps[64].

1832 verstarb Johann Gottlob Matthaey. Bei einer Besprechung seines Buches im gleichen Jahr wurde der ungewöhnliche Wert der Mengs'schen Sammlung gewürdigt:

- Das Mengs'sche Museum hat bekanntlich dadurch einen bleibenden Werth erhalten, daß viele von den Statuen, welche Mengs, seit dem Jahre 1761 in den Diensten des Königs Karls III. von Spanien, für seinen König, und dann auch für sich, über die Originale abzuformen vom Papst Clemens III. die Erlaubnis erhalten hatte, seit jener Zeit aus Rom verschwunden sind. Dieser Umstand zwingt sogar den Archäologen die Gypse der Mengs'schen Sammlung an der Stelle der unbekannt gewordenen Originale zu citiren.[65]