Hänschen klein

Hänschen klein ist ein deutsches Volks- und Kinderlied, dessen Wurzeln ins 19. Jahrhundert zurückgehen.

Text

Der Text Hänschen klein stammt in seiner ursprünglichen Fassung von dem Dresdner Lehrer Franz Wiedemann (1821–1882), der den Text 1860 im Anhang „Alte Lieder, neue Worte“ der 4. Auflage seiner Sammlung Samenkörner für Kinderherzen veröffentlichte.[1][2] Das Motiv ähnelt dem Gedicht Das Erkennen (1835) von Johann Nepomuk Vogl (1802–1866), in dem ein heimkehrender Wanderbursche nur noch von seiner Mutter wiedererkannt wird.[3][4]

Der erzieherische Text macht für Kinder menschliche Nähe, Abschiednehmen, Trennungsschmerz und Wiederfinden erfahrbar. Wie im gesamten Werk Franz Wiedemanns ist das Ziel des Gedichts, die herrschenden Normen der damaligen bürgerlichen Gesellschaft einer jungen Generation zu vermitteln.

Der Originaltext behandelte kein weglaufendes Kleinkind, sondern einen jungen Mann, der, wie es damals üblich war, mit etwa vierzehn Jahren in die Welt zieht, um seine Lehr- und Wanderzeit anzutreten. Die Trennung von ihrem Kind kostet die Mutter verständlicherweise Schmerzen, aber sie stimmt dem natürlichen Ablösungsprozess zu und wünscht ihrem Kind Glück: Das Kind weiß sich geliebt und kann sich zugleich frei fühlen; es geht gut ausgerüstet und optimistisch der Zukunft entgegen. Sieben Jahre später kehrt der inzwischen erwachsen gewordene Sohn als gereifte Persönlichkeit zurück und wird liebevoll empfangen.[5] Der ursprüngliche Text beschreibt somit die Ablösung des Jungen von seiner Mutter als einen notwendigen Teil des Erwachsenwerdens[6] und die Wiederkehr als Mann; der Reifeprozess verläuft zwar nicht immer leicht für ihn („trüb und klar“), aber insgesamt erfolgreich: Aus Hänschen wird Hans.

Allerdings wird das Lied auch in seiner Langfassung nicht gänzlich einheitlich interpretiert. So macht Heinrich Tischner geltend, dass ein 14-Jähriger damals seine Mutter wohl nicht mehr als Mama angeredet habe und Hans selbst sieben Jahre später noch als Kind bezeichnet wird. Hieraus schließt er, dass Wiedemann in seinem Text selbst auf einen noch älteren, unbekannten, Bezug nimmt, bei dem ein unreifes Kind viel zu früh das Elternhaus verlässt und reumütig wieder heimkehrt, so dass hier zwei verschiedene Motive miteinander vermengt werden.[7]

Seit Ende des 19. Jahrhunderts ist das Lied auch in einer Textfassung verbreitet, die aus der Zusammenziehung der ersten beiden Strophen Wiedemanns entstanden ist. Obwohl die verbliebenen Textteile weiterhin der Ursprungsfassung ähneln, wurde die Handlung durch die Verkürzung entscheidend verändert: Hänschen kehrt nunmehr nicht erst als erwachsener Mann zurück, sondern entschließt sich bereits unmittelbar nach seinem Aufbruch zur Rückkehr. Die landläufige und inhaltlich naheliegende Deutung dieser Fassung ist, dass es sich bei Hänschen um ein kleines Kind handelt, das von daheim ausreißt, dann aber zur Vernunft kommt und heimkehrt. In ähnlichem Sinne wird in Predigten gelegentlich eine Analogie zum biblischen Gleichnis vom Verlorenen Sohn (Lk 15,11-32 EU) gesehen.[8][9]

Es gibt aber auch Psychologen, die diesen Text negativ interpretieren, indem sie (wie bei der Langfassung) davon ausgehen, mit Hänschen sei ein bereits herangewachsener Junge gemeint, der den Schritt ins Leben hätte wagen sollen. Dies scheitere jedoch daran, dass der natürliche Ablösungsprozess von der Mutter nicht zustande komme, weil sie nicht bereit sei, ihr Kind loszulassen. Somit wäre der Inhalt des ursprünglichen Textes geradezu ins Gegenteil verkehrt: Hänschen (der Junge) bleibt da und wird womöglich nie zum Hans (zum Mann) werden.[10]

Die zweite Textfassung erscheint erstmals – mit anderer Melodie – bei Ernst Schmid.[11] Bei Otto Frömmel, 1900 ohne Melodie gedruckt,[12] enthält sie auch eine neue zweite Strophe, die das Lied als bewegtes Singspiel aufführbar macht. Ob diese Umdichtung von Schmid, Frömmel oder einem anderen Bearbeiter absichtsvoll verfasst wurde, oder ob sie quasi vom Volksmund „zurechtgesungen“ wurde, ist nicht gesichert; Frömmel gibt im Vorwort an, die Kinderreime im Raum Berlin gesammelt zu haben.

Melodie

Ein früher Beleg der Melodie ist eine Niederschrift als Tanzmelodie in einer Notenhandschrift bezeichnet und datiert: „Heinrich Nicol Philipp zu Seibis den 30 Junius 1784“.[13]

Auf diese Melodie wird auch das Jagdlied Jägerlust („Fahret hin“), gedruckt bei Johann Gustav Gottlieb Büsching und Friedrich Heinrich von der Hagen (1807),[14] gesungen. Büsching und von der Hagen geben dazu an: „Die Melodie ist, wie das Lied, in hiesiger Gegend [= Berlin] sehr bekannt […]“.[15] Im Deutschen Liederhort schreiben Ludwig Erk und Franz Magnus Böhme: „Das Lied mag Anfang des 18. Jahrhunderts entstanden sein.“Erk und Böhme berichten auch, die Melodie „soll franz[ösischen] Ursprungs sein, was nicht unmöglich wäre, da auch viele Jagdgebräuche aus Frankreich kamen“.[16]In Franz Wiedemanns Erstdruck von Hänschen klein steht bei dem Lied die Anmerkung „Mel[odie]: Fahret hin etc.“[1] Der Text war also von seinem Dichter von Anfang an für die Melodie vorgesehen, auf die es bis heute in leicht abgewandelter Form gesungen wird.

Auch der von Hermann Adam von Kamp (1796–1867) 1818 verfasste und 1829 veröffentlichte Text Alles neu macht der Mai (alte Schreibweise: „Alles neu macht der May“)[17] ist derselben Melodie untergelegt.

Ferner wurde auch das 1814 von Hans Ferdinand Maßmann verfasste Lied Turner ziehn auf dieselbe Melodie gesungen.[18][19]

Originaltext (Franz Wiedemann)

Hänschen klein, geht allein

In die weite Welt hinein,

Stock und Hut steht ihm gut,

Ist auch wohlgemuth.

Aber Mutter weinet sehr,

Hat ja nun kein Hänschen mehr.

Wünsch dir Glück, sagt ihr Blick,

Komm nur bald zurück!

Viele Jahr, trüb und klar,

Hänschen in der Fremde war.

Da besinnt sich das Kind,

Ziehet heim geschwind.

Doch, nun ist’s kein Hänschen mehr,

Nein, ein großer Hans ist er;

Schwarz gebrannt Stirn und Hand.

Wird er wol erkannt?

Eins, Zwei, Drei gehn vorbei,

Wissen nicht, wer das wol sei.

Schwester spricht: Welch’ Gesicht!

Kennt den Bruder nicht.

Kommt daher die Mutter sein,

Schaut ihm kaum ins Aug hinein,

Ruft sie schon: Hans! Mein Sohn!

Grüß dich Gott, mein Sohn!

Der Text der dritten Strophe findet sich auch (in etwas anderer Form) in einem Kinderspiel des 19. Jahrhunderts.[20]

Bekanntheit heute (seit Ende des 19. Jahrhunderts)

Sehr häufig war das Lied in seiner umgedichteten Fassung im ganzen deutschsprachigen Raum eines der ersten Lieder, die Kindern überhaupt beigebracht wurden. Heute übliche Textfassungen sind gegenüber der Fassung von 1900 weiter zurechtgesungen:[21]

Textfassung bei Ernst Schmid (1891)

Hänschen klein, ganz allein

möchte in die Welt hinein!

Stock und Hut steh’n ihm gut,

ist auch wohlgemut.

Doch die Mutter weinet sehr,

hat ja jetzt kein Hänschen mehr.

Drum das Kind sich besinnt,

Kehret um geschwind.

Textfassung bei Otto Frömmel (1900)

Kreis: Hänschen klein zieht allein

In die weite Welt hinein,

Stock und Hut kleidet gut,

Wandert wohlgemut,

Aber Mama weinet sehr,

Hat nun kein klein Hänschen mehr.

Da besinnt sich das Kind,

Kehrt zurück geschwind.

Hänschen: Lieb’ Mama, ich bin da,

sagt das Hänschen, hopsasa,

Glaub’ es mir, bleibe hier,

Geh’ nicht mehr von dir.

Kreis: Da freut sich die Mama sehr,

Und das Hänschen noch viel mehr;

Denn es ist, wie ihr wißt,

Gar so schön bei ihr.

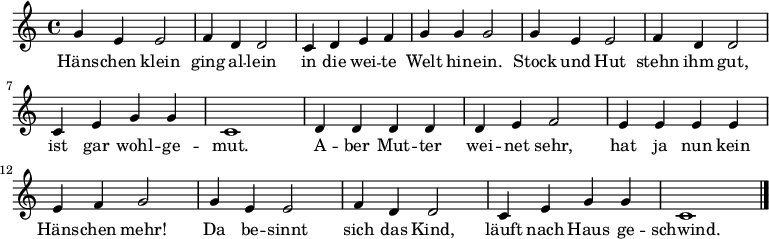

Heute verbreiteter Text

Hänschen klein ging allein

in die weite Welt hinein.

Stock und Hut stehn ihm gut,

ist gar wohlgemut.

Aber Mutter weinet sehr,

hat ja nun kein Hänschen mehr.

Da besinnt sich das Kind,

läuft nach Haus geschwind.

In heutigen Gebrauchsliederbüchern ist keine eindeutige Präferenz für eine bestimmte Textfassung auszumachen. Es finden sich sowohl die einstrophige Fassung[21][22][23] wie auch das dreistrophige Original von Franz Wiedemann[24][25][26] und die zweistrophige Fassung von Otto Frömmel.[27] Manche Liederbücher drucken auch eine Mischfassung, in der auf die Strophe der einstrophigen Fassung die zweite und dritte Strophe von Wiedemanns Original folgen.[28][29][30]

Parodie

Die Popularität des Liedes sorgte für zahlreiche Parodien. Unter Kindern verbreitet war zum Beispiel eine Berliner Variante:[31]

Hänschen klein

ging allein

in’n Berliner Turnverein.

Turnt am Reck,

fällt in’n Dreck,

ist die Nase weg.

Kommt der Doktor Hampelmann,

klebt die Nas’ mit Spucke an.

Hänschen klein

freut sich sehr,

hat nun eine Nase mehr.

Durch die beiden zusätzlichen Silben in der letzten Zeile lässt sich diese – trotz des sonst durchgängig verwendeten Trochäus und des reimtechnisch geforderten männlichen Versschlusses – auch so singen, dass „Nase mehr“ als Daktylus ausgeführt wird, womit am Ende das Wort „mehr“ sinnwidrig unbetont bleibt. Dadurch verstanden Neulinge, zur Freude der anderen, den Sinn mitunter nicht gleich.

Dieselbe Parodie ist auch mit anderen regionalen Bezügen überliefert, z. B. aus dem niederösterreichischen Schrems.[32]

Auf Hebräisch

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts schrieb im vorstaatlichen Israel (im damaligen britischen Mandat von Palästina) der in Wilna geborene Schriftsteller Israel Dushman (1884–1947) eine hebräische Version zu Hänschen klein. Das Lied (Hebräisch: Jonatan HaKatan) gilt heute als bekanntestes Kinderlied in Israel.[33][34][35]

Vom ursprünglichen Inhalt ist auf Hebräisch allerdings nichts erhalten geblieben. Übersetzt lautet das Lied:

Der kleine Jonatan

Rannte am Morgen zum Kindergarten.

Er kletterte auf den Baum

Und suchte nach Küken.

Weh und Ach dem Unartigen:

Ein großes Loch ist in seiner Hose.

Vom Baum rollte er hinunter

Und bekam seine Bestrafung.

Trivia

Hänschen klein war mutmaßlich das erste Lied, das von einem Computer – dem Zuse Z22 – gespielt wurde.[36] Aus diesem Grund hat es Eingang in die deutsche Synchronfassung von Stanley Kubricks Film 2001: Odyssee im Weltraum gefunden, wo es vom Bordcomputer HAL 9000 bei seiner Deaktivierung gesungen wird (im Original Daisy Bell).[37] Hänschen klein ist ferner Bestandteil der Titelmelodie des Films Steiner – Das Eiserne Kreuz.

Die Melodie von Hänschen klein wird auch für sehr bekannte Kinderlieder in Japan (蝶々, Chocho) und Korea (나비야, Nabiya) verwendet.[38]

Literatur

- Roswitha Fritsche-Voegtle: Alles kann auch anders sein. In: Lichtblicke. Magazin für individualisierte Individualpsychologie. Nr. 111, März 2020, S. 16–17 (fritsche-voegtle.de [PDF]).

Weblinks

- Hänschen klein beim Liederprojekt von Carus-Verlag und SWR2

- Liedtext und Melodie

- Noten, Liedtext, Akkorde

- Hänschen klein Text und Akkorde für Gitarre

- Erläuterungen zum Noten lernen und zur Lied-Begleitung mit Kadenzen am Beispiel "Hänschen Klein"

- Dorothea Steinlechner-Oberläuter: „Hänschen-Klein“ und das Weinen der Mutter. (PDF; 110 kB) Salzburger Arbeitskreis für Psychoanalyse: SAP Zeitung Nr. 2, Februar 2001

- Dirk Kaesler: Hänschen klein. Vom Weggehen und Wiederkommen, vom Bleiben und vom Hin-und-Her. Glosse. literaturkritik.de, 8. August 2011

Hörbeispiele

Gitarrenbearbeitung einer einfachen, dem Volkslied entsprechenden, und einer synkopierten Version des Liedes