Kreuzschaltung

Die Kreuzschaltung ist in der Elektroinstallation eine elektrische Schaltung, mit der ein Verbraucher an mehr als zwei Schalterstellen ein- und ausgeschaltet werden kann.[1] Verbraucher sind hierbei meist Beleuchtungsanlagen, zum Beispiel in Fluren. Werden nur zwei Schalter zum Schalten der Leuchte benötigt, so ergibt sich durch die entsprechende Vereinfachung die Wechselschaltung.[2]

Aufbau und Funktion

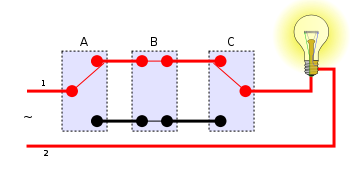

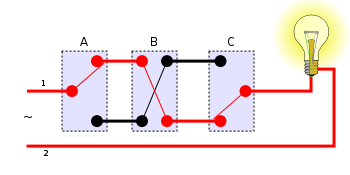

Bei der Kreuzschaltung werden zwei Wechselschalter am Anfang und am Ende der Kette und eine beliebige Anzahl Kreuzschalter dazwischen gesetzt.[3] Die Kreuzschaltung ist also eine Erweiterung der Wechselschaltung, wobei jeder Kreuzschalter die beiden korrespondierenden Leitungen der ursprünglichen Wechselschaltung miteinander vertauschen kann.[2]

Ein Kreuzschalter enthält zwei mechanisch verbundene einpolige Umschalter, die so verbunden sind, dass mit einer Betätigung zwischen einer geraden Verbindung zwischen zwei Klemmenpaaren (Links 1 ↔ Rechts 1 sowie Links 2 ↔ Rechts 2) auf eine gekreuzte Verbindung (Links 1 ↔ Rechts 2 sowie Links 2 ↔ Rechts 1) gewechselt werden kann.[4]

Die Schalter werden mit jeweils zwei Adern verbunden, von denen immer die eine oder die andere spannungsführend ist – je nach Schaltzustand der einzelnen Schalter – und die andere jeweils nicht. Bei der Betätigung eines beliebigen Schalters vertauschen die weiterführenden Adern ihren Zustand – im Sinn boolescher Logik werden beide „Signale“ negiert: aus EIN wird AUS und umgekehrt.[5]

Der erste bzw. letzte Schalter kann, muss aber nicht als Kreuzschalter ausgeführt werden, da ein Kreuzschalter immer auch als Wechselschalter fungieren kann, wenn ein Anschluss unbelegt bleibt. Am ersten Wechselschalter ist es – bei Installation mit abgesetzten Abzweigdosen – möglich, die Schaltung um eine Steckdose zu erweitern, wenn eine 5-adrige Leitung verlegt wird; bei allen weiteren Schaltern müssen Steckdosen getrennt versorgt werden. Werden Schalterabzweigdosen verwendet, reicht durchgängig eine 5-adrige Leitung: dann kann bei jedem Schalter eine Steckdose installiert werden. Wenn es (z. B. in historischen Gebäuden) nur eine dreiadrige Bestandsleitung von Schalter zu Schalter gibt, muss der grüngelbe Schutzleiter unterhalb des Kreuzschalters verklemmt werden, um eine Erdung der Leitung zu gewährleisten.

Die Farbe des Außenleiters L ist nach Norm braun (früher schwarz). Wenn in einer Leitung der Neutralleiter nicht benötigt wird, dann darf die blaue isolierte Ader auch für einen anderen Leiter, jedoch nicht den Schutzleiter, verwendet werden. Für den Schutzleiter ist die Farbe grün-gelb reserviert. Die korrespondierenden Drähte können – bis auf die reservierte – jede Farbe tragen.[6]

Eine Alternative zur Kreuzschaltung ist die Stromstoßschaltung (auch Tasterschaltung genannt), die oft preiswerter als die Kreuzschaltung zu realisieren ist.[7]

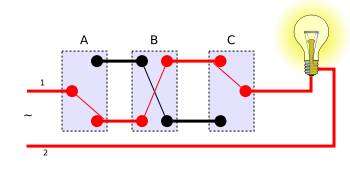

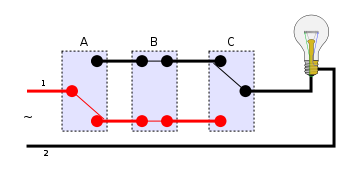

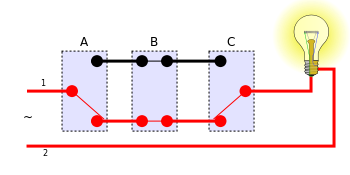

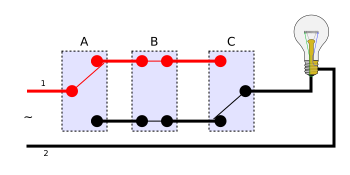

Die acht möglichen Kombinationen der Wechselschalter A und C und des Kreuzschalters B in einer Kreuzschaltung

| Aus | An |

|---|---|

|  |

|  |

|  |

|  |

Vergleich von Kreuzschaltung und Tasterschaltung

Allgemein gilt: Je mehr Schaltstellen, umso eher ist die Tasterschaltung vorzuziehen.[7] Bei drei Schaltstellen liegt der Vorteil meistens bei der Kreuzschaltung, wenn kein Zeitschalter benötigt wird.[4]

Nachteile der Kreuzschaltung

- Für eine Kreuzschaltung wird ein durchgehendes Adernpaar über alle Schalter benötigt, was eine Erweiterung erschwert.

- Kreuzschalter sind teurer als einfache Schalter bzw. Taster.

- Der Defekt eines Schalters führt zum Ausfall des kompletten Schaltvorganges.

- Ein Kreuzschalter benötigt eine vieradrige Leitung, ein Taster dagegen nur eine zweiadrige.[8]

- Im Gegensatz zur Tasterschaltung ist die automatische Abschaltung nach einer bestimmten Zeit (Treppenhauslicht) nicht leicht realisierbar.

Vorteile der Kreuzschaltung

- Es wird kein Stromstoßschalter benötigt.[7] Das kann, insbesondere bei nur drei Schaltern, den höheren Preis für die Schalter kompensieren.[4]

- Bei Verwendung der besonders verbreiteten fünfadrigen Leitung (mit Schutzleiter) erlaubt ein späterer Umstieg auf Tasterschaltung den nachträglichen Einbau von Steckdosen, ohne die Leitung erneuern zu müssen.

- In historischen Gebäuden können Taster wegen der Haptik und der Stromstoßschalter wegen der Schaltgeräusche auf Akzeptanzprobleme stoßen.

- Bei der nachträglichen Erweiterung einer bestehenden Wechselschaltung (z. B. in einem langen Flur) kann die Verbindung zwischen den Wechselschaltern in der Mitte aufgetrennt und dort der Kreuzschalter nachträglich eingeschleift werden. Dazu muss im Idealfall nur eine relativ kurze neue Leitung zwischen einem weiteren Verzweiger in der Bestandsleitung über dem neu zu installierenden Schalter und herunter zur Schalterdose gelegt werden.

Siehe auch

Literatur

- Winfrid Hauke, Rolf Thaele, Günter Reck: RWE Energie Bau-Handbuch. 12. Ausgabe. Energie-Verlag, Heidelberg 1998, ISBN 3-87200-700-9.

- Günter Springer: Fachkunde Elektrotechnik. 18. Auflage. Europa-Lehrmittel, Wuppertal 1989, ISBN 3-8085-3018-9.

- Alfred Hösl, Roland Ayx, Hans Werner Busch: Die vorschriftsmäßige Elektroinstallation, Wohnungsbau-Gewerbe-Industrie. 22. Auflage, Hüthig Verlag, Heidelberg, 2019, ISBN 978-3-8007-4709-2.

Einzelnachweise

Weblinks

- Vorteilhafte Installation – Komponenten für die Elektroinstallation. Broschüre eines Stromstoßschalter-Herstellers (abgerufen am 5. Januar 2018)