Colleville-Montgomery

Colleville-Montgomery, anciennement Colleville-sur-Orne, est une commune française, située dans le département du Calvados en région Normandie, peuplée de 2 537 habitants[Note 1]. C'est une commune de la Côte de Nacre. Sa plage est une partie de Sword Beach et donc du débarquement allié de 1944. Celui-ci ayant été dirigé sur ses rivages par Bernard Montgomery à la tête des troupes britanniques, la commune qui s'appelait Colleville-sur-Orne, a changé de nom en conséquence.

| Colleville-Montgomery | |

La plage de Colleville. | |

Blason | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Normandie |

| Département | Calvados |

| Arrondissement | Caen |

| Intercommunalité | Caen la Mer |

| Maire Mandat | Frédéric Loinard 2020-2026 |

| Code postal | 14880 |

| Code commune | 14166 |

| Démographie | |

| Gentilé | Collevillais |

| Population municipale | 2 537 hab. (2021 |

| Densité | 328 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 49° 16′ 28″ nord, 0° 18′ 01″ ouest |

| Altitude | Min. 3 m Max. 58 m |

| Superficie | 7,74 km2 |

| Type | Ceinture urbaine |

| Unité urbaine | Colleville-Montgomery (ville-centre) |

| Aire d'attraction | Caen (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton d'Ouistreham |

| Législatives | Quatrième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | colleville-montgomery.fr |

| modifier | |

Géographie

Situation

La commune est sur la Côte de Nacre, au nord de la plaine de Caen. Son bourg est à 4 km à l'ouest de Ouistreham, à 6 km à l'est de Douvres-la-Délivrande et à 11 km au nord de Caen[1].

Colleville-Plage

Cette zone est constituée de la plage de Colleville (baignade surveillée tout l'été), ainsi que d'un quartier pavillonnaire situé entre le front de mer et le marais, le long de la route départementale route départementale 514 reliant Ouistreham à Lion-sur-Mer. On y trouve un centre commercial, un camping et un club de voile.

- Un aspect de la plage.

- Le club de voile.

Collevillette

Collevillette est un hameau bordant le marais, situé sur la route départementale D 60a qui relie le bourg à la plage, distante de 2,5 km. Les premières maisons n'ont apparu qu'en 1929[3] après l'assèchement du marais à la fin du XIXe siècle[4] qui s'étendait de part et d'autre de ce qui n'était encore que le chemin vicinal de Colleville-sur-Orne à la mer[5].

Collevillette vue du marais. Un des canaux collecteurs du marais. Roselière dans le marais.

Colleville-Bourg

Colleville-Bourg est un petit bourg situé en bordure du bois du Caprice, comprenant église, mairie, écoles maternelle et primaire ainsi que quelques commerces, un complexe sportif et une aire pour les camping-cars. On y trouve des venelles pittoresques, un colombier et quelques autres bâtiments anciens.

Le bois du Caprice de plus de 70 hectares est classé en « espace naturel sensible » par le conseil général du Calvados. Il abrite des espèces végétales rares et une faune variée dont la salamandre[6].

Le bourg et le bois sont traversés par le « chemin des Pèlerins » qui était emprunté par les Romains pour rejoindre leur camp à Bernières-sur-Mer.

Le colombier. La venelle de l'école. La venelle du bourg. Le chemin des Pèlerins dans le bois du Caprice.

Climat

En 2010, le climat de la commune est de type climat océanique altéré, selon une étude du CNRS s'appuyant sur une série de données couvrant la période 1971-2000[7]. En 2020, Météo-France publie une typologie des climats de la France métropolitaine dans laquelle la commune est exposée à un climat océanique et est dans la région climatique Normandie (Cotentin, Orne), caractérisée par une pluviométrie relativement élevée (850 mm/a) et un été frais (15,5 °C) et venté[8]. Parallèlement le GIEC normand, un groupe régional d’experts sur le climat, différencie quant à lui, dans une étude de 2020, trois grands types de climats pour la région Normandie, nuancés à une échelle plus fine par les facteurs géographiques locaux. La commune est, selon ce zonage, exposée à un « climat des plateaux abrités », correspondant à la plaine agricole de Caen à Falaise, sous le vent des collines de Normandie et proche de la mer, se caractérisant par une pluviométrie et des contraintes thermiques modérées[9].

Pour la période 1971-2000, la température annuelle moyenne est de 10,9 °C, avec une amplitude thermique annuelle de 11,8 °C. Le cumul annuel moyen de précipitations est de 685 mm, avec 11,5 jours de précipitations en janvier et 7 jours en juillet[7]. Pour la période 1991-2020, la température moyenne annuelle observée sur la station météorologique la plus proche, située sur la commune de Sallenelles à 5 km à vol d'oiseau[10], est de 11,8 °C et le cumul annuel moyen de précipitations est de 735,8 mm[11],[12]. Pour l'avenir, les paramètres climatiques de la commune estimés pour 2050 selon différents scénarios d’émission de gaz à effet de serre sont consultables sur un site dédié publié par Météo-France en novembre 2022[13].

Urbanisme

Typologie

Au , Colleville-Montgomery est catégorisée ceinture urbaine, selon la nouvelle grille communale de densité à 7 niveaux définie par l'Insee en 2022[14].Elle appartient à l'unité urbaine de Colleville-Montgomery, une agglomération intra-départementale dont elle est ville-centre[15],[16]. Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Caen, dont elle est une commune de la couronne[Note 2],[16]. Cette aire, qui regroupe 296 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[17],[18].

La commune, bordée par la baie de Seine, est également une commune littorale au sens de la loi du , dite loi littoral[19]. Des dispositions spécifiques d’urbanisme s’y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’équilibre écologique du littoral, comme par exemple le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d’urbanisme le prévoit[20].

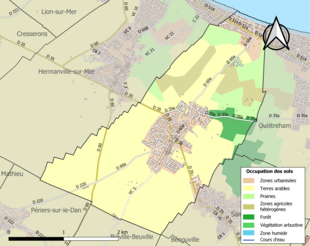

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (80,4 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (83,2 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (63,2 %), zones urbanisées (15,8 %), prairies (9,6 %), zones agricoles hétérogènes (7,6 %), forêts (3,6 %), zones humides côtières (0,3 %)[21]. L'évolution de l’occupation des sols de la commune et de ses infrastructures peut être observée sur les différentes représentations cartographiques du territoire : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et les cartes ou photos aériennes de l'IGN pour la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes Colevilla, Colavilla en 1082 (cart. de la Trinité), Colleville-sur-Oulne en 1678 (ch. des comptes de Rouen, t. II, p. 25)[22].

Il s'agit d'une formation toponymique médiévale en -ville au sens ancien de « domaine rural », il est précédé d’un anthroponyme conformément au cas général[23]. La plupart des toponymistes identifient dans les Colleville  de Normandie, le nom de personne vieux danois Koli[23], variante du vieux norrois Kolr signifiant vraisemblablement « charbon »[24].

de Normandie, le nom de personne vieux danois Koli[23], variante du vieux norrois Kolr signifiant vraisemblablement « charbon »[24].

Cet anthroponyme est très fréquemment attesté en Normandie, outre les Colleville, dans Colletot (Eure) ; Saint-Romain-de-Colbosc, Colmoulins, Boscol, Colmesnil, Colmare (Seine-Maritime) et Couville (Manche)[25] et dans Colby (Angleterre, Norfolk, Colebei 1086), Coleby (Angleterre, Lincolnshire, Colebi 1086)[26] et peut-être Colemere.

Remarque : l'emploi général en France de l'appellatif ville « ferme », puis « village », à l'origine, n'est pas antérieur à l'époque mérovingienne. Ce terme roman a pour étymologie le latin villa (rustica) « domaine rural ». Les colons anglo-scandinaves en ont fait un large usage lors de leur installation au Xe siècle. Ils ont aussi fait usage d'un autre appellatif, d'origine scandinave quant à lui, topt devenu tot (par exemple dans Colletot) dont la nuance de sens avec ville est difficile à établir[25].

La commune s'est appelée Colleville-sur-Orne jusqu'au , pour se distinguer d'une autre commune du département, également en situation littorale, Colleville-sur-Mer[23].

Le déterminant complémentaire sur-Orne a été remplacé par Montgomery en référence au général britannique Montgomery[23] qui dirigeait les troupes britanniques sur Colleville lors du débarquement du 6 juin 1944 et qui doit lui-même son nom à un toponyme du Calvados Sainte-Foy-de-Montgommery et Saint-Germain-de-Montgommery, fief de la famille de Montgommery qui accompagna Guillaume le Conquérant à la conquête de l'Angleterre. Cela permet d'éviter la confusion avec Colleville-sur-Mer, elle aussi plage du débarquement mais située dans le secteur américain d'Omaha Beach.

Le gentilé est Collevillais.

Histoire

Origines

Le village s'est installé sur un site occupé à l'époque gallo-romaine par deux fermes ou villae rusticae (sans lien direct avec cette formation toponymique en -ville) dont les vestiges ont été repérés par voie aérienne en 1976. La dédicace de l'église à Saint-Vigor permet de penser que la première église a été construite vers le VIIIe siècle[27].

Du XIe siècle jusqu'au XVe siècle

La première preuve écrite de l'existence de la paroisse et de son église apparaît en 1082 dans une charte de Guillaume le Conquérant, roi d'Angleterre, qui mentionne le don par Roger Boutemont et Guillaume de Mesnil-Auger d'une partie de la dîme de la paroisse[28] de Colivilla à l'abbaye de la Trinité de Caen[29]Au début du XIIe siècle il apparaît que l'abbaye de la Trinité détient à Colleville une seigneurie dont la réserve, c'est à-dire la partie exploitée directement par des famuli ; serviteurs domestiques, est de 9 à 10 hectares[Note 3].

Au XIIIe siècle l'enquête réalisée en 1257 pour la gestion des biens de l'abbaye de la Trinité signale des droits de bourgage[Note 4]perçus à Colleville[32].

Le XIVe siècle est celui de la peste noire. Elle sévit en Normandie comme dans toute l'Europe et notamment à Caen en 1362[33]. En 1434 la paroisse dénombre 76 feux ou foyers, ce qui induit approximativement une population de 300 personnes[34].La guerre de cent ans de 1337 à 1453 n'épargne pas les rivages normands, en première ligne des attaques.

C'est au XVe siècle que le clocher de l'église est muni d'une plate-forme au parapet crénelé qui permet de surveiller les environs[35]. En trois siècles la population n'a pas augmenté puisque en 1713 la paroisse ne compte toujours que 300 à 400 personnes[36].

Du XVIe siècle au XVIIe siècle

- Présence protestante à Colleville

Dès le début du XVIe siècle les idées de la religion réformée se propagent à Caen et dans sa région[37].

Il y avait un temple à Colleville avant 1558, mais le ministre du culte quitte le pays pendant une des guerres de religion et le temple de Colleville disparaît[38]. Le culte est célébré en secret dans une carrière entre Biéville-Beuville et Colleville[37]. La famille Le Sueur qui possède la seigneurie de Colleville est protestante, mais habite à Caen à l'époque de Louis XIV. Samuel Le Sueur voit ses terres de Colleville élevées au rang de fief de haubert en 1678 « pour la déffence de la coste, lorsque les ennemis de cet Estat avoient dessein d’y faire quelque entreprise » car il a armé et entrainé les habitants de la paroisse[39] juste avant la révocation de l'édit de Nantes en 1685 et il doit lui aussi choisir entre abjurer ou aller en prison et passe une quinzaine d'années au cachot[40].

- L'école

La première école créée à Colleville date de 1681. C'est le curé de la paroisse qui est chargé de l'enseignement aux rares enfants dont les parents peuvent se permettre de se passer de leurs bras même en hiver. Il leur apprend à lire et écrire et le catéchisme. Les filles ne vont guère à l'école et signent d'une croix[41]. Le maître d'école est rétribué par le trésor de la paroisse[Note 5]

Au XVIIIe siècle

Au début du XVIIIe plusieurs institutions religieuses et aussi des nobles et des privilégiés détiennent l'essentiel du terroir de Colleville. La famille Le Sueur en possède le quart : 91 ha sur 364 de terres déclarées sur les registres fiscaux[43]. Elle est propriétaire des trois grandes fermes, dont celle au colombier, toutes trois groupées autour de l'église[44].La population est constituée essentiellement de paysans. Bien que située sur le littoral, la paroisse ne profite pas de son accès à la mer à cause du marais putride situé entre le village et le bord de mer. Les Collevillais ne sont ni marins ni pêcheurs.La paroisse compte quelques maçons et charpentiers, des tailleurs de pierre dont le nombre passe significativement de deux à 27 en 1791 grâce à la construction des redoutes pour la défense du littoral. Plusieurs boulangers assurent la fabrication des pains de seigle, d'orge ou de froment tandis que les veuves de la paroisse survivent en filant la laine.Une cinquantaine de journaliers louent leurs services à la journée aux fermiers du village. Ils habitent de minuscules maisons et ont la chance pour certains, de posséder un peu de terre cultivable. Ils sont pratiquement tous propriétaires d'au moins une vache laitière et disposent du droit de pâture sur les terres communes dont une grande partie de marais pour lesquelles ils payent un droit d'usage. En 1740 deux d'entre eux possèdent des petits troupeaux de moutons pour lesquels ils payent de lourds impôts[45],[46].Quatre laboureurs[Note 6] détiennent les plus grosses exploitations. L'un afferme les dîmes de la paroisse. L'autre possède un droit de colombier. Tous les quatre possèdent des troupeaux ovins importants et plusieurs chevaux de labour[47].

- Construction de la redoute en 1779

La surveillance du rivage, soumis aux fréquentes attaques anglaises, est assurée par le service du gué de mer auquel les hommes de 18 à 60 ans sont astreints. Ils doivent assurer des tours de garde et participer à des revues deux fois par an[48]. Le poste de guet est encore visible sur le cadastre de 1808[49]. Sous le règne de Louis XVI la France était encore sous la menace d'incursions anglaises comme celle de 1762 mise en déroute par le milicien garde-côtes Michel Cabieu à Ouistreham. Mais la côte n'était pas suffisamment défendue . En 1779 on commence la construction de trois redoutes , celles de Sallenelles et Ouistreham qui doivent protéger l'embouchure de l'Orne et la troisième devant la fosse de Colleville, espace marin qui offre un bon mouillage pour de grands navires. Les trois ouvrages sont terminés en deux ans. En forme de fer-à-cheval[49], elles sont semi-enterrées et construites sur deux niveaux. Conçues pour loger 30 hommes elles abritent deux canons qui ont une portée de 1 300 mètres. Elles constituent ainsi une vraie force de dissuasion contre les attaques maritimes. Quand les conflits avec l'Angleterre se terminent en 1815 la redoute de Colleville est désarmée. Vendue à un particulier elle est utilisée comme carrière. La moitié de l'édifice, rachetée par la municipalité, est restaurée après 1986[50].

- Le cahier de doléances de 1788[51]

À la veille de la Révolution les laboureurs se plaignent du poids de la taille personnelle qui pèse sur les contribuables de la paroisse alors même qu'une partie des terres est exploitée par des habitants de villages avoisinants qui ne payent donc pas la taille imposée sur Colleville. Les abbayes de la Trinité de Caen et du Val-Richer et autres ecclésiastiques, les nobles, dont Le Sueur, seigneur de Colleville et quelques autres privilégiés[Note 7] sont aussi dispensés de cet impôt[53]. Les paysans sur qui cet impôt retombe, doivent aussi la dîme et les charges seigneuriales, ces dernières étant toutefois moins lourdes qu'ailleurs[54]

Les plaines de Caen sont réputées pour produire du blé de très bonne qualité. Il n'en est pas de même sur le littoral. Les paysans se plaignent de la "mauvaise qualité du terroir"et pratiquent une agriculture de subsistance. Ils cultivent essentiellement des céréales[55]. Le paysage de prairies parsemées de pommiers où broutent des vaches laitières se trouve, et cela seulement depuis le XVIIe siècle, dans le Bessin et dans le Pays d'Auge voisins.Le travail des champs est perturbé par le service du guet de mer instauré depuis le Moyen Âge. À partir du début de la guerre de Sept Ans les Collevillais comme les habitants des villages alentour sont soumis en plus par tirage au sort au service de la milice garde-côtes qui mobilise même les garçons de 16 ans et les hommes mariés quand les effectifs ne sont pas atteints. Par contre les habitants de Colleville échappent au service dans la marine royale car aucun pêcheur en mer ne figure parmi eux.

Les maladies dues à la proximité du marais à la fin de l'été et les mois suivants empoisonnent la population et rendent les moissons, les labours et les semailles d'automne difficiles.

Au XIXe siècle

Malgré l'abolition des privilèges en 1789 et la confiscation et vente des terres des ecclésiastiques et des nobles émigrés, dont celles des Le Sueur en 1792, la situation de la masse des paysans ne s'améliore guère car les anciens impôts sont remplacés par des nouveaux. Ces derniers sont mieux répartis mais tout aussi lourds au début du siècle car la France est en guerre contre l'Angleterre et d'autres monarchies européennes.

Au milieu du XIXe siècle, la vie quotidienne est assez semblable à ce qu'elle était au siècle précédent. Mais on constate une diminution de la population qui va continuer jusque bien avant dans le siècle suivant à cause, en grande partie, de l'exode rural[56].

Un événement majeur améliore pourtant la vie des habitants, c'est l'assèchement du marais.

- L'assèchement du marais

En 1787 un parisien, le sieur Diguet décide de drainer le marais qui s'étend des deux côtés du chemin du bourg jusqu'à la mer. Il parvient à récupérer quelques hectares, visibles sur le cadastre de 1808. Mais le marais regagne du terrain au cours des années. Ce n'est qu'à partir de 1883 qu'un syndicat du marais reprend les travaux et réussit un drainage efficace notamment en multipliant le nombre des canaux. Dorénavant la zone dite du Marais qui s'étend aussi sur la commune de Ouistreham et pour une moindre part sur Hermanville est constituée en grande partie de bois, de prairies humides et de roselières.

Au XXe siècle

L'assèchement du marais permet la naissance de Colleville-plage où on installe d'abord des cabines de plage pour suivre la mode des bains de mer. Quelques villas se construisent ensuite et une colonie de vacances pour petits Parisiens détruite en 1944. La station balnéaire est desservie par un petit train qui part de Caen, passe par Ouistreham et se dirige ensuite vers Luc-sur-Mer. La ligne disparaît après la deuxième guerre mondiale[57].

C'est également vers 1929 qu'apparaissent les premières maisons de Collevillette. Malgré les deux cafés, les deux hôtels, la pension de famille, la boulangerie qui animent le village, les jeunes continuent à migrer vers la ville. Quand les Allemands envahissent le pays, ils font construire sur la position la plus en hauteur du village des postes d'observation et de défense du littoral sur le site baptisé Hillman par les alliés. Ce site s'étend sur 24 hectares parsemés d'« une trentaine d'ouvrages souterrains reliés par des kilomètres de tranchées » et commande le site Morris constitué de trois bunkers situé un peu plus bas[58]

Débarquement

Initialement, le débarquement allié ne devait pas s'étendre à l'est de Courseulles, mais Eisenhower et Montgomery parviennent à convaincre de l'utilité de le prolonger jusqu'à l'Orne, intégrant donc Juno Beach et Sword Beach. La plage de Ouistreham et le rivage de Luc et Lion étant jugés difficilement prenable, Sword a été limitée à Hermanville et à Colleville[59].

C'est ainsi que Colleville devient le lieu de débarquement, le , de la 1re brigade spéciale de Lord Lovat, dont faisait partie le célèbre joueur de cornemuse Bill Millin.

La 1re brigade spéciale comprend dans ses rangs les commandos français du 1er bataillon de fusiliers marins du commandant Kieffer, qui, après avoir débarqué sur la plage de Colleville, s'emparent de Ouistreham dans la matinée avant de faire jonction en milieu d'après-midi avec les Airborne britanniques à Bénouville (Pegasus Bridge) et de prendre position sur la commune. Le bourg de Colleville est libéré dans la matinée[60].

Politique et administration

Le conseil municipal est composé de dix-neuf membres dont le maire et cinq adjoints[62].

Le , la commune a intégré la communauté d'agglomération Caen la Mer[63].

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[64]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[65].

En 2021, la commune comptait 2 537 habitants[Note 8], en augmentation de 7 % par rapport à 2015 (Calvados : +1,02 %, France hors Mayotte : +1,84 %).

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

L'église

Édifiée sous le patronage de saint Vigor, évêque de Bayeux (511-531), aux XIe et XIIe siècles, l'église Saint-Vigor comporte deux chœurs et une nef romane. L'édifice est inscrit au titre des Monuments historiques depuis le 16 mai 1927[68].

Les voûtes de la première travée sont de plein cintre. Les suivantes sont plus récentes, construites en même temps que les arcades qui établissent la communication avec le second chœur du XIIIe siècle. La tour latérale du XIIe siècle est romane, elle se termine par une plate-forme entourée d'un parapet et abrite trois cloches. Le clocher, partiellement détruit lors de la Libération, a été reconstruit à l'identique. Les fenêtres les plus anciennes sont de style légèrement ogival, les autres ayant été percées ou restaurées diversement en plein-cintre ou en ogive. Les vitraux ont été restaurés après la dernière guerre.

Le site fortifié Hillman

Construit par les Allemands à partir de 1942, le site compte plus de dix-huit emplacements bétonnés souterrains qui font l'objet, depuis 1990, d'une restauration bénévole par l'association « Les Amis du Suffolk Régiment » avec l'appui de la commune. Des visites guidées sont organisées régulièrement pendant l'été et lors des journées du Patrimoine.

Batterie Morris

La batterie Morris était commandée depuis le PC d'Hillman et distante de ce dernier d'environ un kilomètre. Elle était constituée de quatre canons protégés par des casemates. Sur les quatre constructions prévues, trois seulement étaient achevées lors du débarquement. L'une située à l'intersection de l'impasse Morisse et de la rue du Sapin Bleu est parfaitement visible à l'heure actuelle, la deuxième est enclavée dans une construction privée, et la troisième est enterrée sous une maison. Un encuvement (ou Ringstand) pour DCA ou mitrailleuse est situé rue du Clos du Moulin[69].

La redoute

Ancienne fortification militaire conçue selon les plans de Vauban comme défense contre les Anglais, et construite de 1779 à 1782, elle contenait deux canons de 24 et un obusier et pouvait loger une trentaine de soldats dans ses deux salles de garde. Vendue par les Domaines en 1833, elle a été rachetée par la commune dans les années 1980[70]. Il en subsiste une bonne moitié, située à Colleville-Plage, rue de la Redoute.

Autres monuments

- Manoir du XVIIIe siècle, inscrit au titre des Monuments historiques depuis le [71].

- Le monument dédié à l'action du 1er bataillon de fusiliers marins commandos du commandant Kieffer, situé à l'intersection du boulevard Maritime et de la rue Vauban.

- La statue de Bill Millin, réalisée par Gaëtan Ader et inaugurée le . Elle est située sur le boulevard Maritime et représente le soldat jouant de la cornemuse pendant le débarquement.

- La statue de Bernard Montgomery, réalisée par Vivien Mallock (en), inaugurée le par Michael de Kent. Elle est située dans le parc entre la rue de la Mer et la rue de Riva-Bella.

- Le mémorial du commando Kieffer.

- La statue du général Montgomery.

Jumelages

Kleinrinderfeld (Allemagne) depuis 1995.

Kleinrinderfeld (Allemagne) depuis 1995.

Sports

La Jeunesse sportive collevillaise fait évoluer une équipe de football en ligue de Basse-Normandie et deux autres en divisions de district[72].

Personnalités liées à la commune

- François Jouvenet (1920 à Colleville-1981), dirigeant de football.

- André Vervoort (1865-1943), maire de Colleville-sur-Orne de 1919 à 1929.

Héraldique

Les armes de la commune de Colleville-Montgomery se blasonnent ainsi : D'argent au chevronel haussé de gueules accompagné en chef dextre d'un léopard, en chef senestre d'une péniche de débarquement, le tout de sable, en pointe d'une forteresse d'or maçonnée de sable, terrassée du champ, sommée d'une tête de soldat en ombre du même, posée de face et coiffée d'un béret de sinople, à la mer d'azur[73]. |

Notes et références

Notes

Cartes

Références

- Altitudes, coordonnées, superficie : répertoire géographique des communes 2014 (site de l'IGN, téléchargement du 1er mars 2015)

Bibliographie

- ouvrage collectif, Colleville-Montgomery, Condé-sur-Noireau, Corlet, , 127 p.

- Philippe Guillot, « Etude économique et sociale du front de côte entre Orne et Seulles », Annales de Normandie sur Persée, (lire en ligne, consulté le ).

Voir aussi

Articles connexes

- Côte de Nacre

- Liste des communes du Calvados

- Pays de Caen

- Liste de communes de France dont le nom commémore une personnalité