Grivesnes

Grivesnes est une commune française située dans le département de la Somme, en région Hauts-de-France.

| Grivesnes | |||||

La mairie-école. | |||||

Blason | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Hauts-de-France | ||||

| Département | Somme | ||||

| Arrondissement | Montdidier | ||||

| Intercommunalité | CC Avre Luce Noye | ||||

| Maire Mandat | Anne-Marie Prévost 2020-2026 | ||||

| Code postal | 80250 | ||||

| Code commune | 80390 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Grivesnois, Grivesnoises | ||||

| Population municipale | 410 hab. (2021 | ||||

| Densité | 22 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 49° 41′ 18″ nord, 2° 28′ 18″ est | ||||

| Altitude | Min. 63 m Max. 131 m | ||||

| Superficie | 18,75 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Amiens (commune de la couronne) | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton d'Ailly-sur-Noye | ||||

| Législatives | 4e circonscription de la Somme | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France Géolocalisation sur la carte : France Géolocalisation sur la carte : Somme Géolocalisation sur la carte : Hauts-de-France | |||||

| Liens | |||||

| Site web | https://www.mairiegrivesnes.fr | ||||

| modifier | |||||

Géographie

Localisation

Communes limitrophes

| Sourdon | Thory | Aubvillers |  |

| Esclainvillers | N | Malpart Marestmontiers | ||

| O Grivesnes E | ||||

| S | ||||

| Coullemelle | Villers-Tournelle | Cantigny Fontaine-sous-Montdidier |

Description

Grivesnes se trouve au sud-est d'Amiens, sur la route départementale RD 26, à mi-chemin entre Ailly-sur-Noye et Montdidier.

En 2019, la localité est desservie par les lignes d'autocars du réseau Trans'80, Hauts-de-France, tous les jours sauf le dimanche et les jours fériés (ligne no 41, Montdidier - Ailly-sur-Noye - Amiens)[1].

Climat

En 2010, le climat de la commune est de type climat océanique dégradé des plaines du Centre et du Nord, selon une étude du CNRS s'appuyant sur une série de données couvrant la période 1971-2000[2]. En 2020, Météo-France publie une typologie des climats de la France métropolitaine dans laquelle la commune est exposée à un climat océanique et est dans la région climatique Nord-est du bassin Parisien, caractérisée par un ensoleillement médiocre, une pluviométrie moyenne régulièrement répartie au cours de l’année et un hiver froid (3 °C)[3].

Pour la période 1971-2000, la température annuelle moyenne est de 10,3 °C, avec une amplitude thermique annuelle de 14,5 °C. Le cumul annuel moyen de précipitations est de 687 mm, avec 11,4 jours de précipitations en janvier et 8,1 jours en juillet[2]. Pour la période 1991-2020, la température moyenne annuelle observée sur la station météorologique la plus proche, située sur la commune de Rouvroy-les-Merles à 9 km à vol d'oiseau[4], est de 10,7 °C et le cumul annuel moyen de précipitations est de 647,9 mm[5],[6]. Pour l'avenir, les paramètres climatiques de la commune estimés pour 2050 selon différents scénarios d'émission de gaz à effet de serre sont consultables sur un site dédié publié par Météo-France en novembre 2022[7].

Urbanisme

Typologie

Grivesnes est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1],[8],[9],[10].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction d'Amiens, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 369 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[11],[12].

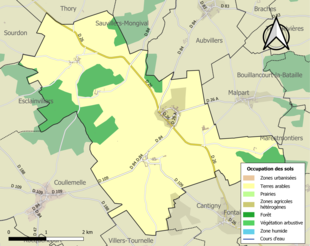

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (83,8 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (83,8 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (80,5 %), forêts (16,2 %), zones agricoles hétérogènes (3,3 %)[13]. L'évolution de l’occupation des sols de la commune et de ses infrastructures peut être observée sur les différentes représentations cartographiques du territoire : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et les cartes ou photos aériennes de l'IGN pour la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Hameaux, lieux-dits et écarts

- Ainval, au nord-ouest, à mi-chemin entre Grivesnes et Sourdon, visible dans un petit vallon sur le côté sud de la route départementale D 26.

- Septoutre, peu éloigné d'Ainval, sur le même côté de la départementale.

- Le Plessier, au sud (en direction de Villers-Tournelle), qu'il ne faut pas confondre avec un autre village, du Santerre également, mais plus au nord et au-delà de l'Avre, Le Plessier-Rozainvillers.

Ainval et Septoutre ont été des communes indépendantes jusqu'en 1829, puis les deux villages ont fusionné dans la commune d'Ainval-Septoutre qui a été absorbée par Grivesnes en 1965[14].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes Grivonellum en 1164 ; Grivennia — Grivennæ en 1211 ; Grivane en 1277 ; Grivenne en 1311 ; Grivesnes en 1513 ; Griniaus en 1516 ; Grevesne en 1753 ; Grivainne en 1760 ; Gresvesnes en 1761 ; Grevesne en 1764 ; Grivene en 1733 ; Grivennes en 1695 ; Grivesne en 1787[15].

Grivesnes ou Grivenum serait issu de "grès", pierre que l'on trouve dans les sous-sols de ce terroir.

Histoire

Moyen Âge

Les exactions de la Jacquerie, née précisément dans le village voisin de Villers-Tournelle, n'ont sans doute pas dû épargner le château fortifié, alors existant (mais les titres et les sources manquent).

Le manoir seigneurial du XVe siècle fut détruit par les troupes bourguignonnes lors de leur retraite vers Montdidier après le siège de Beauvais (épisode de Jeanne Lainé dite Jeanne Hachette), avaient ravagé toute la partie du Beauvaisis comprise entre Beauvais et Breteuil, avant d'incendier et de mettre à sac le Santerre.

Époque moderne

Louis de Goussencourt (fils aîné de Robert, mentionné ci-après) fit ériger le corps de logis principal du château, entre 1611 (date de son mariage avec Catherine Le Sellier, fille de Jean, payeur de la Gendarmerie de France) et 1640, date de son décès.

Après les destructions de 1636, un couple du village, François Matoret et sa femme Françoise Louchet (ou Trochet, les actes authentiques mentionnent indifféremment les deux noms) émigrent et feront souche à Québec, de même que deux membres de familles seigneuriales de la région (dont Catherine de Belleau, voir ci-dessous).

Agrandi au XVIIIe siècle, le château appartenait à la fin de l'Ancien Régime à Louis de Goussencourt, comte de Grivesnes.

Époque contemporaine

Louis-Henri de Goussencourt (1766-1849), fils du comte de Grivesnes ayant émigré, le domaine de Grivesnes fut confisqué et déclaré bien national. Louis de Goussencourt ne put s'y opposer. Il obtint cependant la levée des scellés en l'an II.

Lors des adjudications de 1793 et 1794, le château fut vendu. Un habitant de Grivesnes, Roch Théry, dont les aïeux (venus de l'Arrageois) résidaient depuis plus de deux siècles dans la paroisse, racheta une partie des terres ainsi que le moulin, biens qu'il rétrocéda ensuite à ses anciens propriétaires. Le domaine a été vendu, en 1899, par le vicomte Urbain Dominique de Beaurepaire de Louvagny à un notaire amiénois du nom de Lenain.

Première Guerre mondiale

Lors de la bataille de la Somme, en 1916, un aérodrome militaire fut aménagé par l'armée française[16],[17],[18],[19],[20],[21] au nord-est du village, situé à l'arrière du front[22].

Du au , au début de l'Offensive du printemps, le village fut le théâtre d'une bataille acharnée[23], allant jusqu'au corps à corps à la baïonnette[24],[25],[26], qui permit aux troupes françaises et britanniques de couper la route d'Amiens aux troupes allemandes. De nombreux soldats furent enterrés sans cérémonie. Le château, entouré alors d'un parc de 19 ha, comprenant une distillerie d'alcool industriel et une ferme attenante de 132 ha, subit un déluge d'obus qui l'endommagea aux deux tiers[27]. Les combats se poursuivent jusqu'à la fin de la guerre, notamment dans le secteur des carrières[28].

À l'issue de la guerre, le village est considéré comme largement détruit[29],[30],[31],[32].

Le , une stèle commémorative est élevée en commun par les anciens combattants français et allemands.

Politique et administration

Rattachements administratifs et électoraux

La commune se trouve dans l'arrondissement de Montdidier du département de la Somme. Pour l'élection des députés, elle fait partie depuis 2012 de la quatrième circonscription de la Somme.

Elle fait partie depuis 1801 du canton d'Ailly-sur-Noye[14], qui a été modifié et agrandi dans le cadre du redécoupage cantonal de 2014 en France.

Intercommunalité

La commune était membre de la communauté de communes du Val de Noye, créée par un arrêté préfectoral du [33], et qui succèdait, conformément aux dispositions de la Loi Chevènement, au district du Val de Noye, créé en 1994.

Dans le cadre des dispositions de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République du , qui prévoit que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre doivent avoir un minimum de 15 000 habitants, la préfète de la Somme propose en un projet de nouveau schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) prévoyant la réduction de 28 à 16 du nombre des intercommunalités à fiscalité propre du département.

Après des hypothèses de regroupement des communautés de communes du Grand Roye (CCGR), du canton de Montdidier (CCCM), du Santerre et d’Avre, Luce et Moreuil[34], la préfète dévoile en son projet qui prévoit la « des communautés de communes d’Avre Luce Moreuil et du Val de Noye », le nouvel ensemble de 22 440 habitants regroupant 49 communes[35],[36]. À la suite de l'avis favorable des intercommunalités[37] et de la commission départementale de coopération intercommunale en [38] puis des conseils municipaux et communautaires concernés, la fusion est établie par un arrêté préfectoral du [39], qui prend effet le .

La commune est donc désormais membre de la communauté de communes Avre Luce Noye (CCALN).

Liste des maires

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[45]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[46].

En 2021, la commune comptait 410 habitants[Note 3], en augmentation de 4,59 % par rapport à 2015 (Somme : −0,98 %, France hors Mayotte : +1,84 %).

Enseignement

En 2020, la commune fait partie d’un regroupement pédagogique intercommunal réunissant 9 communes avec 4 écoles : Quiry-le Sec, Coullemelle, Sourdon et Grivesnes « qui rassemblent pas moins de 213 élèves dont 80 enfants fréquentent la cantine de Coullemelle »[43].

Les collégiens se rendent à Ailly-sur-Noye, Montdidier et Moreuil et les lycéens vont vers Montdidier et Amiens.

La communauté de communes gère la compétence pour les transports scolaires.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

La commune de Grivesnes est l'une des rares, dans le pourtour de Montdidier, qui puisse s'enorgueillir de bâtiments anciens subsistant encore, malgré l'effroyable bataille qui se déroula sur son territoire pendant la Première Guerre mondiale :

- Le château

- Le château a été bâti au début du XVIIe siècle, par la maison de Goussencourt, en lieu et place d'un manoir seigneurial du XVe siècle, détruit par les troupes bourguignonnes du duc Charles le Téméraire.

- Déjà, vers 1845, les façades du corps de logis avaient fait l'objet d'une restauration dite « épidermique » : les briques rouge sombre et la pierre grise, parfaitement taillée, attestent de cette rénovation malvenue de l'époque romantique, qui contraste avec la belle couleur des matériaux d'origine (rouge orangé pour la brique et blanc laiteux pour la craie).

- Il subit d'importantes destructions pendant la Première Guerre mondiale, notamment lors d'une offensive française du [48],[49],[50],[51],[52].

- Modifié dans les années 1920 (la comparaison avec une carte postale ancienne est particulièrement révélatrice des dégâts perpétrés lors d'une "reconstruction" irrespectueuse du passé, avec un pavillon tronqué et couvert d'un toit en appentis particulièrement disgracieux),

- L'église

- Attenante au parc du château, l'église Saint-Agnan est digne d'intérêt car elle témoigne de l'architecture religieuse sous la Restauration. Elle est classée monument historique[53].

- Elle fut bâtie de 1835 à 1842 par des artisans du village, sur les plans du vicomte Antoine Louis Gabriel de La Myre. L'intérieur fut décoré par les frères Duthoit, qui avaient œuvré peu avant à la cathédrale d'Amiens, et qui en reprirent de nombreux éléments. La « gloire du Cœur de Jésus » en fond de chœur, le maître-autel et les deux autels latéraux sont des copies de ceux d'Amiens.

- L'architecture extérieure est singulière[54] : l'église est quasiment carrée, avec un transept tronqué, surmonté d'un dôme en demi-sphère, architecture très inspirée des églises grecques ou byzantines. Primitivement, elle était dépourvue de clocher ; il fut ajouté en 1890 par la commune, entre 1867 et 1875 sur les plans, dit-on, de Viollet-le-Duc.

- Dès avant la séparation de l'Église et de l'État (1905), Ludovic de la Myre, qui avait hérité de l'église, en fit don à la commune, en 1890.

- Accolé à l'église, se trouve le caveau toujours utilisé de la famille de Beaurepaire de Louvagny, où sont ensevelis plus de vingt défunts.

- Elle fait l'objet d'importantes destructions pendant la Première Guerre mondiale, notamment lors du bombardement de l'église en 1918 qui provoqua aussi l'effondrement de la coupole[55].

- Des travaux de reconstruction, employant le béton, sont entrepris à partir de 1922 et dirigés par l'architecte Louis Duthoit. L'église comprend diverses œuvres d'art sacré du XIXe siècle[56],[57],[58].

- Le château de Filescamps

On ne peut parler de Grivesnes et de la famille de Beaurepaire de Louvagny, sans mentionner ce château, situé à 4 km. Ayant épousé en secondes noces, le , Alexandrine de la Myre, le vicomte Urbain Jacques Dominique de Beaurepaire, né à Louvagny le , acheta en 1840 cette propriété, située sur la commune de Braches à mesdemoiselles Pauline et Antoinette de Braches pour se rapprocher de sa belle-famille, les La Myre, qui résidaient à Grivesnes.

Ce domaine, comportant un parc de 7 ha et une ferme de 113 ha, et situé sur un glacis presque au sommet d'une colline dominant Grivesnes, fut aussi l'objet d'une bataille acharnée en 1914-1918. Les bombardements de 1918 eurent raison du château qui dut être rasé. Le vicomte Louis de Beaurepaire de Louvagny, petit-neveu d'Urbain, le vendit après la guerre. Seuls subsistent aujourd'hui le corps de ferme et les deux dépendances qui étaient attenantes au château.

- Cimetière Saint-Aignan

- Le cimetière est situé à l'écart du village, en direction de Montdidier.

- Un tombeau près de l'église de brique y présentait une particularité intéressante. Une reproduction de l'Ange pleureur en pierre blanche en ornait la partie supérieure dominant les trois tombes de marbre de la famille Lenain. Cette statuette signalée en 1985 par Christine Debrie[Note 4],[59] a disparu à une date qui reste à déterminer[Note 5].

- Chapelle Saint-Aignan

- À l'origine, lieu de culte du village de Favières disparu au XVIIIe siècle, l'édifice actuel est le résultat de la reconstruction de 1925. Avec un campenard, le clocher présente une crucifixion en mosaïque[60].

- Chapelle de Septoutre

- Dédiée à saint Léonard, elle est équipée d'un clocher-mur muni d'une cloche. Dotée[C'est-à-dire ?] en 1728, on ne connaît pas la date de sa construction[60]. Elle comprend diverses œuvres d'art sacré classées monument historique, datant du XIXe siècle[61],[62],[63].

- La mairie

- L'ancien bureau de poste

- Le monument aux morts

Personnalités liées à la commune

- La seigneurie et les familles dominantes

Avant d'entrer, par achat, dans le giron de la famille de Goussencourt, la seigneurie de Grivesnes avait été tenue par Jean de Robbes, « comte d'Anappes, baron de Billy », et encore auparavant (en 1424) par Guillaume de Villers, dont une descendante, Catherine de Villers possédait encore Le Plessier-Raulevé en 1529.

Le Plessier-Raulevé, au sud et en direction de Coullemelle, doit par déformation son nom à Raoul-le-Vieux[Note 6], et est aujourd'hui Le Plessier-sous-Grivesnes.

La seigneurie fut ensuite possédée par la maison de Charlet de Saint-Aignan, originaire du Ponthieu : Simon de Charlet, Gédéon de Charlet, son frère, et le fils de ce dernier, Charles.

La seigneurie de Grivesnes, mouvante[C'est-à-dire ?] de celle d'Aubvillers (limitrophe) était tenue du marquisat de Nesle. Elle se subdivisait en plusieurs seigneuries et arrière-fiefs : celle de Grivesnes proprement dite et celles de Saint-Aignan, du Plessier-Raulevé, de Pommeroy (possédée par la maison de Belleau) et de la Folie-Guérard (qui appartint aux maisons de Caboche, de Bussy et de Boufflers).

Robert de Goussencourt, écuyer, « seigneur de Montigny, Misery », conseiller au Parlement de Paris (de 1571 à 1596), acquit la seigneurie le lors d'une vente par décret[C'est-à-dire ?] faite devant le Parlement de Paris et ses descendants la possédèrent jusqu'à la Révolution française. La maison de Goussencourt, d'ancienne chevalerie, maintenue noble[C'est-à-dire ?] le , qui appartient à la noblesse du Vermandois, tient son nom d'un fief situé à Morchain près de Péronne. On compte dans cette famille des militaires, des religieux et des conseillers aux parlement de Paris. Le blason de Goussencourt est « d'hermine au chef de gueules » avec cette devise : « Vigilance et Tuto ».

On trouve aussi dans la région un Gédéon de Charlet, chevalier, gouverneur de Pont-Remy, seigneur de Saint-Aignan (le chef-lieu de la seigneurie de Saint-Aignan était situé à l'endroit où se trouve aujourd'hui le cimetière de Grivesnes) porte comme blason « d'argent au lion de gueules à l'orle de onze merlettes de même ». Écuyer, aussi seigneur de Poupaincourt, il était lieutenant du Roi au château du Crotoy.

De même la maison de Gouy (en Ponthieu, Vimeu, Boulonnais, Artois, Calaisis, Pays de Caux...), elle aussi d'ancienne chevalerie, a laissé son nom à des fiefs nobles situés sur le territoire de Grivesnes (dits fiefs de Gouy) et dont la filiation sur preuves[C'est-à-dire ?] est connue depuis le début du XIIe siècle. la maison de Gouy a pour blason « parti d'or et d'azur à l'aigle éployée de sable, membrée et becquée de gueules, accompagnée de trois fleurs de lys de gueules, posées 2 et 1, au pied coupé, cette dernière parti sur l'or et l'azur » (armes qui sont aussi pour partie celles des Quiéret).

La sœur de Suzanne de Gouy, Gabrielle, épousa Antoine de Belleau, (de Pommeroy), seigneur de la Lande et de Cantigny, village lui aussi voisin de Grivesnes, seigneurie qui passera, à son tour, vers 1719, dans le giron de la famille de Goussencourt.

Le château passa donc tardivement, et par mariage, d'abord dans les mains de la famille de la Myre-Mory puis dans celles de la famille de Beaurepaire de Louvagny.

La maison Myre-Mory, de noblesse d'extraction, maintenue noble le , avec Honneurs de la Cour (montée dans les Carrosses du Roi[C'est-à-dire ?], à Versailles) en 1758, 1764, 1782, 1786 et 1789), établie en Guyenne et dans le Languedoc puis, enfin, en Picardie, porte écartelé « aux 1 et 4 d'azur à 3 aigles d'or au vol abaissé diadémées, becquées et membrées de gueules posées deux et un du chef affrontées, aux 2 et 3 d'or à la bande de gueules supportant 3 merlettes de sable accostées de 2 tourteaux d'azur l'un en chef l'autre en ponte; sur le tout, d'or une fasce d'azur chargée de 3 étoiles d'or ».

Angélique de Goussencourt, en épousant en 1801 Antoine de La Myre (1773-1851), fils cadet de l'ancien sgr de Davenescourt, transmit la seigneurie de Grivesnes à une nouvelle famille.

La famille de Baurepaire, dont le patronyme originel est Gaultier, remonterait à 1200 par filiation jusqu'à Salomon Gaultier, « seigneur de Courteilles-des-Bois, Lonchamps et Sortis », et servit avec distinction tous les rois, de Philippe V le Long à Louis XVIII, les empereurs Napoléon Ier et Napoléon III puis la République durant les guerres franco-allemande de 1870, 1914-1918 ,1939-1945, en Indochine et en Algérie.

Les membres de cette famille de noblesse d'épée se trouvaient plus souvent sur les champs de bataille ou à la cour que dans leurs propriétés. Officiers de tous grades, ils occupèrent diverses charges et comptèrent de nombreux religieux et religieuses.

Elle fut anoblie en 1453 et ses titres de comte et vicomte confirmés plusieurs fois (le titre de comte étant toujours porté par le descendant de la branche aînée).

Jean Gaultier épousa en secondes noces Jacqueline de Beaurepaire le , sous réserve que les enfants issus de cette union relèvent le nom de Beaurepaire, qui était en voie d'extinction[C'est-à-dire ?] ainsi que les armes (de sable, à trois gerbes d'avoine d'argent), ce qui fut confirmé le par lettres patentes du roi Charles IX à Gratien Gaultier, écuyer, « seigneur de Jort, Pierrefite, La Malardière, etc. », commandant d'une compagnie de cavalerie lors de la guerre contre Charles Quint.

C'est Louis de Beaurepaire, écuyer, seigneur de Jort, la Rozières, Pierrefite, etc., capitaine de 50 hommes d'armes qui acheta la terre de Louvagny le . Son fils François, écuyer, commandant une compagnie de gens à pied reçut en des lettres patentes du roi Louis XIV qui érigeaient en plein fief haubert[C'est-à-dire ?] les fiefs et terres nobles[C'est-à-dire ?] de Louvagny, le titre de comte et l'autorisation d'y construire un château.

Ainsi la famille fit souche dans le Calvados, fit construire le château (qui existe toujours) dans le premier quart du XVIIIe siècle, puis l'église paroissiale Saint-Protais, classée monument historique. Une partie de la famille émigra en Picardie au XIXe siècle et résida pendant presque un siècle dans la région de Grivesnes, de 1840 à 1920.

C'est en 1856 que le vicomte Raoul Ludovic Reine de Beaurepaire de Louvagny, né le à Paris, enseigne de vaisseau dans la Marine nationale hérita de sa grand-mère de la Myre du château de Grivesnes. Il quitta alors la marine et s'y installa avec son épouse Eugénie, née de la Myre-Mory. Il fut maire de Grivesnes de 1897 à 1899.

Héraldique

| Blason | Parti : au 1er d'azur à l'église du lieu d'argent, au 2d d'or au château du lieu d'argent*, à la colombe en vol du même brochant en chef sur la partition ; le tout sommé d'un chef de gueules chargé de cinq épis de blés d'or, ceux des flancs plus petits, posés en bande à dextre et posés en barre à senestre[64].

|

|---|---|---|

| Détails | * Il y a là non-respect de la règle de contrariété des couleurs : ces armes sont fautives (métal sur métal). Adopté en . |

Voir aussi

Bibliographie

- M. Borel d'Hauterive, Annuaire de la noblesse de France (1866)

- B. de Beaurepaire de Louvagny, Notes généalogiques et annexes (1955)

Articles connexes

Liens externes

- Grivesnes sur le site de l'Institut géographique national

- « Dossier complet : Commune de Grivesnes (80390) », Recensement général de la population de 2014, INSEE, (consulté le ).

- « Liste des documents numérisés concernant la commune », Mémoires de la Somme - Archives en Somme, Archives départementales de la Somme (consulté le ).

- Carte spéciale des régions dévastées : 21 NE, Montdidier [Nord-Est], Service géographique de l'armée, (lire en ligne) sur Gallica.