Collège-lycée Jacques-Decour

Le cité scolaire Jacques-Decour est un établissement d'enseignement secondaire et supérieur public français.

| Fondation | |

|---|---|

| Type | Établissement public local d'enseignement (EPLE) |

| Académie | Paris |

|---|---|

| Proviseur | Patrick Hautin |

| Population scolaire | Environ 1 700 élèves[Quand ?] |

|---|---|

| Formation | Collège Lycée général (S, ES et L) CPGE scientifiques et économiques |

| Langues | allemand, anglais, espagnol, italien, chinois, néerlandais, hongrois |

| Ville | 9e arrondissement de Paris et Paris |

|---|---|

| Pays | |

| Site web | pia.ac-paris.fr |

| Coordonnées | 48° 52′ 54″ nord, 2° 20′ 40″ est | |

|---|---|---|

| Géolocalisation sur la carte : Paris | ||

Elle est issue de la communauté de Sainte-Barbe, fondée par l'abbé Germain Guillot et dirigée à sa mort par Thomas Durieux, sous la protection de Charles Rollin.

Il a pris successivement les noms de collège Sainte-Barbe (en 1821), collège Rollin (en 1830), lycée Rollin (en 1919) et enfin lycée Jacques-Decour (en 1944). C'est le seul lycée parisien à avoir été rebaptisé à la Libération du nom d'un de ses professeurs résistant[1].

Situé de nos jours 12 avenue Trudaine (9e arrondissement de Paris), il est desservi par la station de métro Anvers. La cité scolaire Jacques-Decour – un collège, un lycée et des classes préparatoires scientifiques et commerciales – accueille aujourd'hui environ 1 700 élèves.

C'est le seul lycée d'Île-de-France à offrir une section internationale en chinois.

Il est connu pour ses classes préparatoires scientifiques et pour avoir accueilli en son sein de nombreux élèves devenus intellectuels, hommes politiques ou encore scientifiques.

Construction

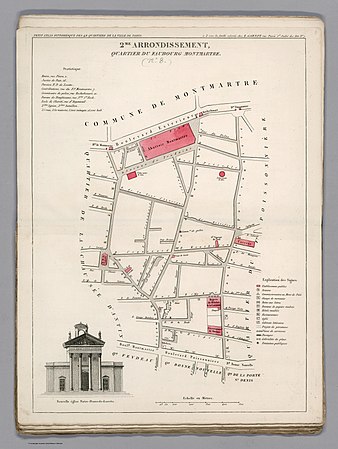

Le collège-lycée Jacques-Decour a été construit entre 1867 et 1876 à l'emplacement des abattoirs de Montmartre, démolis en 1867[2].

Plan du quartier du Faubourg Montmartre dans l'ancien 2e arrondissement en 1834.

De la rue des Postes à l’avenue Trudaine

Avec la séparation du collège Sainte-Barbe en deux établissements après la Révolution, chaque établissement a essayé de garder le nom de « Sainte-Barbe »[3].

- L'un était dirigé par Victor de Lanneau à partir de 1798, le collège Sainte-Barbe-Lanneau, rue Cujas.

- L'autre, le collège Sainte-Barbe-Nicolle rue des Postes, l'était par les frères Nicolle, Henri Nicolle (1767-1829)[4] et l'abbé Charles Nicolle (1758-1835)[5] son frère aîné.

Par arrêté du Conseil royal de l'Instruction publique en date du 28 août 1821, l'institution de la rue des Postes, connue sous le nom d'Association des anciens élèves de Sainte-Barbe, fut érigée en collège de plein exercice[6]. Le 2 juillet 1822, le même conseil autorisa le collège de la rue des Postes à porter le nom de collège Sainte-Barbe[3]. Le collège était établi à l'emplacement de l'ancien couvent des Filles de Saint-Michel fermé en 1790. Par arrêté du même Conseil, en date du 6 octobre 1830, le collège Sainte-Barbe de la rue des Postes se vit attribuer le nom de collège Rollin afin de conserver l'appellation d'Institution Sainte-Barbe à la maison d'éducation dirigée par Victor de Lanneau[6], il resta rue des Postes à Paris, actuelle rue Lhomond, jusqu'en 1876.

« Quant au collège de la rue des Postes, il fut appelé le Collège Rollin par un acte de justice qu'on peut regarder comme le digne pendant de l'autre, car ce fut consacrer la mémoire du saint de l'Université, que de l'associer à l'existence d'un de nos meilleurs établissements d'instruction. Sainte Barbe se félicite d'avoir fourni pour des rivaux qu'elle estime la pensée d'un si respectable patronage[7]. »

— Quicherat, Jules Étienne Joseph, 1814-1882, Histoire de Sainte-Barbe : collège, communauté, institution (1860)

Il reçut le statut de collège municipal de Paris en 1826[3].

Dès 1867 une association d'anciens élèves fut créée[8], qui déménagea avec le collège[9].

C'est le baron Haussmann qui transféra le collège Rollin à son emplacement actuel de l'avenue Trudaine[10].

Le bâtiment de l’avenue Trudaine

Le bâtiment actuel, qui comporte quatre cours, une chapelle, un théâtre et un musée, occupe 3 hectares et demi. Il fut construit entre 1867 et 1876 par l'architecte Napoléon Alexandre Roger (1806-1883)[11] sur l'emplacement de l'ancien abattoir de Montmartre.

Après avoir porté le nom de Charles Rollin (1661-1741), historien, professeur et chancelier des universités, il prit en 1944 celui de Jacques Decour, nom de résistance de Daniel Decourdemanche (1910-1942), professeur d'allemand, écrivain et résistant fusillé en 1942 au Mont-Valérien. On lit chaque année depuis la Libération sa lettre d'adieu à ses parents avant d'être fusillé par les Allemands.

« Je me considère un peu comme une feuille qui tombe de l'arbre pour faire du terreau. La qualité du terreau dépendra de celle des feuilles. Je veux parler de la jeunesse française »

— Daniel Decourdemanche, (Lettre, extrait)

Dans la cour d'honneur plusieurs plaques rendent hommage aux anciens élèves, professeurs et fonctionnaires morts durant les différents conflits (1914-1918, 1939-1945, Maroc), 245 noms y ont été relevés[12].

L'orgue de la chapelle

L'orgue de la chapelle du lycée construit en 1893 subit des dégâts considérables et resta muet pendant trente ans. De 1974 à 1982, Bernard Manguin, professeur de musique, mena une équipe d'élèves passionnés pour reconstruire un « grand orgue » dans la chapelle de l'établissement. Le facteur d’orgue Swiderski harmonisa l’instrument. Inauguré en 1982, l’orgue comprend 20 jeux répartis sur deux claviers manuels et pédalier. L’organiste titulaire du lycée est Boris Lefeivre, président de l’« Association des Amis de l’Orgue »[13], qui organise des récitals d’orgue et des concerts dans la chapelle. Dans le cadre du 250e anniversaire de la mort de Jean-Sébastien Bach, l'intégrale de son œuvre pour orgue y fut interprétée[14].

D’hier à aujourd’hui

En décembre 1967, Maurice Najman (1949-1999) y fonda les Comités d'action lycéens (CAL), qui jouèrent un rôle central durant les événements de Mai 68[15].

Les « années soixante-huit » au lycée Jacques-Decour se caractérisèrent surtout par une tendance dadaïste-libertaire fortement inspirée par les situationnistes, sensible dès 1967 et qui se poursuivit dans les années soixante-dix. En Mai 68, le lycée fut occupé jour et nuit. Des salles de cours furent baptisées Antonin Artaud, André Breton et Tristan Tzara. Au cours des années qui suivirent, une communauté de lycéens occupants s'installa secrètement dans les caves de l'établissement, renommées « Ravachol-City » en l'honneur du célèbre anarchiste[16]. En 2017, deux étudiants, Ricardo Monteiro et François Wu, remirent à jour l'existence de la cité perdue « Ravachol-City »

En 1974, par une initiative ministérielle novatrice d'initiation à l'informatique pour élèves et enseignants intéressés, le lycée Jacques-Decour fut éligible à l'opération dite « Expérience des 58 lycées »[17] : utilisation de logiciels[18] et enseignement du langage de programmation LSE[19], en club informatique de lycée[20],[21], pour 58 établissements de l’enseignement secondaire[22]. Quelques enseignants de diverses disciplines furent formés à la programmation informatique. L'établissement fut doté d'un matériel informatique ultra-moderne pour l'époque[23] (mini-ordinateur CII Mitra 15[24] avec disque dur, lecteur de disquettes 8 pouces, plusieurs terminaux écrans claviers Sintra TTE[25], téléimprimeur Teletype ASR-33 (en)) pour mettre en œuvre une démarche pédagogique expérimentale.

En mai 2009 fut apposée, dans la cour du lycée, en présence de Simone Veil dont le père, André Jacob (1890-1944), avait été scolarisé à Jacques-Decour, une plaque portant les noms des 27 lycéens juifs, dont 26 sont morts en déportation et un fusillé pour faits de résistance, Julien Selonczyk[26].

Fin 2009 un accessit[27] fut décerné au lycée Jacques Decour dans le cadre du « Prix des droits de l’homme René Cassin » par la Commission nationale consultative des droits de l'homme conjointement avec le ministère de l'Éducation nationale pour son travail « 27 janvier : commémoration de l’holocauste et prévention des crimes contre l’humanité »[28].

Classes préparatoires aux grandes écoles

Structure

- Classes de première année[29]

- Classes de deuxième année

Classements des CPGE

Les tableaux présentent les résultats du lycée par filière en 2017, selon les statistiques disponibles sur le site scei-concours.

Filière MP

| Concours | Inscrits | Admissibles | Classés | Intégrés |

|---|---|---|---|---|

| X/ENS | 12 | 0 | 0 | 0 |

| Mines | 37 | 21 | 13 | 5 |

| Centrale | 28 | 5 | 2 | 0 |

| CCP | 38 | 25 | 19 | 7 |

| E3A | 34 | 27 | 25 | 11 |

Filière PC

| Concours | Inscrits | Admissibles | Classés | Intégrés |

|---|---|---|---|---|

| X/ENS/ESPCI | 20 | 6 | 4 | 3 |

| Mines | 33 | 25 | 19 | 6 |

| Centrale | 30 | 18 | 15 | 5 |

| CCP | 34 | 27 | 18 | 2 |

| E3A | 16 | 15 | 14 | 5 |

Filière PSI

| Concours | Inscrits | Admissibles | Classés | Intégrés |

|---|---|---|---|---|

| X/ENS/ESPCI | 15 | 1 | 1 | 1 |

| Mines | 81 | 61 | 52 | 7 |

| Centrale | 78 | 36 | 25 | 6 |

| CCP | 85 | 66 | 54 | 17 |

| E3A | 83 | 74 | 64 | 16 |

Le lycée Jacques-Decour au cinéma

- Le lycée est le lieu de la rencontre entre Raphaël et Olivia dans le film de Hugo Gélin Mon inconnue.

- Le lycée sert de décor au film Les Quatre Cents Coups de François Truffaut, qui y fut élève.

- Dans le film Les Brigades du Tigre de Jérôme Cornuau sorti en , les scènes de combat entre les deux inspecteurs joués par Olivier Gourmet et Alain Figlarz ont été tournées dans le gymnase de l’établissement[30].

- Les scènes à l'intérieur de l'école du Petit Nicolas de Laurent Tirard, sorti en 2009, d'après l'œuvre de Goscinny et Sempé, sont tournées au collège.

- Les Garçons de Rollin - Un lycée sous l'Occupation - 1940, est un documentaire de Claude Ventura sorti en 2013.

- Lieu de tournage pour le film Bis, de Dominique Farrugia, avec Franck Dubosc et Kad Merad, 2015.

- Scènes à l'intérieur et dans la chapelle de l'école pour La Belle Saison de Catherine Corsini avec Izïa Higelin et Cécile de France, sorti en 2015.

- Scènes de l'institut Saint-Donatien dans la troisième enquête de la série L'Art du crime, avec Nicolas Gob et Éléonore Gosset-Bernheim de 2018.

- Scène de l'école catholique Saint-Benoît, du film La Lutte des classes de Michel Leclerc, avec Leïla Bekhti et Édouard Baer, sorti en 2019.

- Scènes de Lupin, série de Netflix avec Omar Sy, tournées dans l'ancienne bibliothèque des professeurs en 2020-2021.

Personnalités liées au lycée

Directeurs et proviseurs

Directeurs

Collège Rollin rue des Postes (1829-1876)

- 1829-1864 : Charles Auguste Defauconpret (1797-1865)

- 1865-1876 : Émile Talbert (1820-1892)

Collège Rollin avenue Trudaine (1876-1919)

- 1876-1878 : Michel Grenier (1830-1924)

- 1878-1889 : Louis Roguet

- 1889-1904 : Alphonse Rousselot (1833-1914)

- 1904-1919 : Cuvelier

Proviseur

Lycée Rollin (1919-1944)

- 1919-1921 : Cuvelier

- 1921-1937 : Émile Brucker[31]

- 1937-1939 : Ernest Preuss

- 1939-1940 : Polack

- 1940-1944 : Camille Perrin (1889-1973)

Lycée Jacques-Decour (depuis 1944)

- 1944-1952 : Jean Jacob (1896-1991)

- 1952-1963 : Lucien Dumas

- 1963-1969 : M. Borde

- 1969-1973 : Pierre Bour

- 1973-1976? : R. Alexandre

- 1976?-1981 : Henri Blanquart (1920-2005)

- 1981-1992 : Raymonde Dufaure

- 1992-1996 : Jean-Pierre Berland

- 1996-2007 : Jean-Pierre Lorenzati

- 2007-2012 : Jean Claude Roussel

- 2012 : Sylvie Bezat

- 2012-2016 : Fernand Nasari

- Depuis 2016 : Patrick Hautin

Professeurs

- Just-Jean-Étienne Roy (1794-1871), écrivain, professeur au Collège Rollin.

- Jules Michelet (1798-1874) y a enseigné l'histoire à partir de 1821[32].

- Émile Lefranc (1798-1854), homme de lettres, professeur d'histoire avant 1847[33].

- Charles Sturm (1803-1855) y a enseigné les mathématiques (en classe de math spé) entre 1830 et 1840.

- Henri Wallon (1812-1904), historien et homme politique, auteur de l'amendement Wallon de 1875, y exerça au début de sa carrière en qualité de professeur d'histoire.

- Félix Ravaisson (1813-1900), professeur de philosophie, il fut le maître de Bergson[32].

- Édouard Jannettaz (1832-1899), minéralogiste et géologue, professeur en 1863[34].

- Émile Beaussire (1824-1889), philosophe et homme politique, professeur de philosophie vers 1865.

- Albert Lange (1842-1915), professeur d'allemand de 1877 à 1881[35].

- Stéphane Mallarmé (1842-1898), poète, professeur d'anglais[32].

- Édouard Branly (1844-1940), physicien et médecin, professeur de physique[32].

- Charles Rinn (1849-1929), professeur en 1875, helléniste et lexicographe français.

- Hippolyte Monin (1854-1915), professeur d'histoire de 1886 à 1914.

- Henri Bergson (1859-1941)[32], professeur de philosophie de 1889 à 1890. Prix Nobel de littérature en 1927.

- Léon Roger-Milès (1859-1928), professeur au Collège Rollin de 1879 à 1887.

- Victor Auzat (1865-1939), docteur en médecine et entomologiste y fut professeur adjoint du au .

- Georges-Henri Luquet (1876-1965), professeur de philosophie à partir de 1920.

- Jules Romains (1885-1972), professeur de philosophie en 1916-1917.

- Jean Bouzet (1892-1954), hispaniste, félibre, linguiste et poète.

- Fernand Cohen, professeur agrégé de physique, médaillé de 1914-1918, touché par les lois antisémites de Vichy en 1940, arrêté et interné au camp de Drancy, il dirigea l'orphelinat Rothschild pendant la Seconde Guerre mondiale.

- Louis Francis (1900-1959), professeur agrégé de lettres

- Irénée Barbance (1901-1980), syndicaliste et enseignant, professeur de mathématiques de 1948 à 1966.

- Camille Lebossé (1905-1995), mathématicien.

- Ferdinand Alquié (1906-1985), philosophe.

- Robert Dauvergne (1908-1977), professeur d'histoire et géographie.

- Daniel Decourdemanche (1910-1942), professeur d'allemand[32], résistant sous le nom de Jacques Decour, dont le nom a été donné à l'établissement.

- Jean-Pierre Vernant (1914-2007)[32], en 1946, historien et anthropologue.

- François Chamoux (1915-2007), en 1951-1952, membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres.

- Jean-Louis Curtis (1915-1995), écrivain.

- Jacques Vilfrid (1923-1988), scénariste.

- Bernard Pottier (né en 1924), linguiste, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, y a enseigné l'espagnol en 1953.

- Jean Girault (1924-1982), réalisateur, auteur de la série du Gendarme avec Louis de Funès.

- Henri Patez (1927-2014), artiste peintre, sérigraphe, y a enseigné les arts plastiques entre 1965 et 1987.

- Michel Clouscard (1928-2009), occupera le poste de professeur de lettres (français) de 1965 à 1975[36].

- Irène Frain (née en 1950), femme de lettres française, romancière et historienne.

- Jean Lauxerois (né en 1948), philosophe, traducteur du grec ancien et de l'allemand.

- Andreï Makine (né en 1957), académicien français, romancier, y exerça comme assistant de russe.

- Alex Taylor (né en 1957), journaliste européen, y exerça comme assistant d'anglais.

Élèves

- Nisard (1806-1888), homme politique, écrivain et critique littéraire français[32].

- Charles de Montalembert (1810-1870), journaliste, historien et homme politique, pair de France en 1831.

- Victor Duruy[32] (1811-1894), homme politique et historien français, ministre de l'Instruction publique de 1863 à 1869.

- Félix Ravaisson (1813-1900), philosophe et archéologue.

- Charles Sainte-Claire Deville (1814-1876), géologue et météorologue.

- Jules Barni (1818-1878), philosophe et homme politique.

- Henri Sainte-Claire Deville (1818-1881), chimiste.

- Jules Hoüel (1823-1886), mathématicien.

- Gustave Moreau (1826-1898), peintre, graveur, dessinateur et sculpteur, élève de 1838 à 1840[32].

- Louis Roland-Gosselin (1826-1907), agent de change.

- Gustave Lebaudy (1827-1889), industriel et homme politique.

- Édouard Manet (1832-1883), peintre, élève de 1844 à 1848[32].

- Antonin Proust[32] (1832-1905), journaliste et homme politique.

- Gaston Paris[32] (1839-1903), médiéviste et philologue.

- Georges Sorel (1847-1922), philosophe et sociologue, un des introducteurs du marxisme en France, élève en 1864-1865.

- Georges Courteline (1858-1929), auteur de théâtre, élève en 1877-1878[32].

- Armand Point (1860-1932), artiste peintre, élève de 9e en avril 1870[37].

- John-Antoine Nau[32] (1860-1918), romancier et poète américain, élève de 1877 à 1879.

- Paul Bluysen (1861-1828), député de l'Inde française de 1910 à 1924.

- Paul Signac (1863-1935), artiste-peintre, élève de 1877 à 1880[32].

- Jules Ronjat (1864-1925), linguiste.

- Georges Verlaine (1871-1926).

- Henri Barbusse (1873-1935), écrivain, élève de 1883 à 1889[32].

- Paul Landowski (1875-1961), sculpteur, élève de 1887 à 1892[32].

- Léon-Paul Fargue (1876-1947), poète, élève de 1884 à 1886[32].

- Francisque Poulbot[32] (1879-1946), affichiste, dessinateur et illustrateur, élève de 1890 à 1896.

- Don Sauveur Paganelli (1888-1979), professeur agrégé de lettres classiques, puis inspecteur général de l'Enseignement secondaire, résistant, préfet du Gard à la Libération.

- Emile Servan-Schreiber (1888-1967), journaliste.

- André Jacob (1891-1944), architecte, le père de Simone Veil.

- Maurice Utrillo (1883-1955), peintre, élève de 1895 à 1900[32].

- Jacques Stosskopf (1898-1944), ingénieur général de l'armement, résistant, mort pour la France.

- Bernard Harry (1898-1979), romancier et journaliste canadien.

- Max Hymans (1901-1961), homme politique.

- André Berry (1902-1986), grand prix de poésie de l'Académie française.

- Pierre Lazareff (1907-1972), journaliste, patron de presse, élève en 1923.

- Jacques Solomon (1908-1942), physicien, fusillé par les Allemands au Mont-Valérien le .

- Gilbert Lesage (1910-1989), Quaker français qui, durant la Seconde Guerre mondiale, aide au sauvetage de Juifs dans le Sud de la France, alors qu'il dirige le Service social des étrangers (SSE) du régime de Vichy. Il est reconnu comme Juste parmi les nations.

- Willy Ronis (1910-2009), photographe, élève de 1923 à 1929[32].

- Jean-Pierre Aumont (1911-2001), acteur, élève de 1920 à 1925[32].

- Lucie Aubrac[32] (1912-2007), résistante.

- Roger Schandalow (1915-2002), survivant de la Shoah évadé du convoi n° 62 pour le camp d'Auschwitz.

- Dionys Mascolo (1916-1997), essayiste.

- Joël Le Tac (1918-2005), résistant, compagnon de la Libération, député de Paris.

- André Danzin (1919-2019), président du Comité européen de recherche et développement auprès de la Commission des communautés européennes, de 1982 à 1983, il est membre du Conseil économique et social, de 1980 à 1997, il est vice-président de la commission de la République française pour l'Unesco. Il est membre du Club de Rome depuis 1978, en 1993 il devient le président du Forum international des sciences humaines (Fish) et membre du Conseil supérieur de la langue française.

- Ginette Cros (1921-2002), enseignante, résistante et responsable communiste.

- Tony Bloncourt (1921-1942), résistant, fusillé au Mont-Valérien.

- Rouben Mélik (1921-2007), poète, élève vers 1936.

- Harry Salem, dit Henri Alleg (1921-2013), journaliste communiste, auteur de La Question.

- Edgar Nahoum, dit Edgar Morin (né en 1921), sociologue, résistant.

- Carlo Schönhaar (1924-1942), résistant, fusillé au Mont Valérien le .

- André Bessière, (1926-2017), résistant, déporté, ingénieur, président d'associations et mémorialiste

- Raymond Lévy (1927-2018), ingénieur et chef d'entreprise.

- Philippe Bouvard (né en 1929), journaliste[38].

- Claude Nougaro (1929-2004), auteur-compositeur-interprète et poète, élève en 6e A2 en 1943.

- Edmond Maire (1931-2017), syndicaliste français[39].

- François Truffaut (1932-1984), réalisateur, scénariste, critique et acteur de cinéma[40].

- Jeanloup Sieff (1933-2000), photographe.

- Pierre Richard (né en 1934), entre en 6e en 1944[41].

- Guy Claisse (1934-2016), journaliste, écrivain et viticulteur.

- Jean-Claude Casadesus (né en 1935), chef d'orchestre[42]

- Boris Cyrulnik (né en 1937), neurologue, psychiatre, éthologue et psychanalyste.

- Roland Topor[32] (1938-1997), illustrateur, dessinateur, peintre, écrivain, poète, metteur en scène, chansonnier, acteur et cinéaste.

- Jean Clair[32](né en 1940), historien d'art, membre de l'Académie française.

- Claude Karnoouh (1940-2021), anthropologue.

- Michel Denis (psychologue) (né en 1943), chercheur au CNRS.

- Pierre Arditi (né en 1944), comédien.

- Patrick de Funès (né en 1944), fils de Louis de Funès, médecin.

- Henri Weber (1944-2020), homme politique.

- Alain Chastagnol (1945-2010), professeur agrégé, responsable de médias, député du Lot.

- Marc Delouze (né en 1945), poète, son premier recueil Souvenirs de la Maison des Mots (1971) est préfacé par Louis Aragon. Il crée Les Parvis Poétiques.

- Jean Morange (né en 1946), professeur de droit, études secondaires au lycée Jacques Decour[43].

- Léo Scheer (né en 1947), sociologue, éditeur.

- Dominique Chapuis (1948-2001), directeur de la photographie et écrivain.

- Michel Recanati (1948-1978), militant trotskiste.

- Dominique Lacout (né en 1949), philosophe, écrivain sybarite.

- Roger-Pol Droit (1949), philosophe.

- Maurice Najman (1949-1999), journaliste.

- Armand Farrachi (1949), écrivain.

- Daniel Vaillant (né en 1949), homme politique[44].

- Martin Melkonian (né en 1950), écrivain, élève de 1966 à 1968.

- Bertrand Meyer (né en 1950), informaticien, chercheur et chef d'entreprise, pionnier de la programmation par objets, études secondaires au lycée de 1959 à 1967.

- Christophe Lab (né en 1951), architecte.

- Maurice Ronai (né en 1951), chercheur et auteur de documentaires.

- Richard Pinhas (né en 1951), musicien.

- François Recanati (né en 1952), philosophe du langage.

- Joël Gayraud (né en 1953), traducteur, poète, essayiste.

- Patrick Kron (né en 1953), dirigeant d'entreprise.

- Thierry Herzog (né en 1955), avocat, officier de la Légion d'honneur.

- Marc Taraskoff (1955-2015), artiste peintre.

- Michel Cymes (né en 1957), médecin otorhinolaryngologiste, producteur de télévision.

- Zool Fleischer (né en 1958), jazzman.

- Gérard Pullicino (né en 1958), réalisateur, producteur et compositeur.

- Aurélien Recoing (né en 1958), comédien.

- Jean-Luc Gaget (né en 1958), réalisateur, scénariste, romancier, César du meilleur scénario 2017 pour L'Effet aquatique.

- Laurent Bénégui (né en 1959), producteur, réalisateur.

- Régis Gayraud (né en 1959), universitaire, slaviste.

- Pierre Mérot (né en 1959), écrivain.

- Laurent Bouhnik (né en 1961), réalisateur.

- Jérôme Dorville (né en 1961), journaliste.

- Chad Chenouga (né en 1962), réalisateur (17, rue Bleue) et acteur.

- Éric Reinhardt (né en 1965), écrivain et romancier, classe préparatoire à Hec au lycée Jacques-Decour[45].

- Guillaume Dustan (1965-2005), écrivain et éditeur.

- Gaëtan Roussel (né en 1972), auteur-compositeur et interprète.

- Taous Merakchi (née en 1987), autrice.

Notes et références

Liens externes

- Sites officiels : lyc-jacques-decour.scola.ac-paris.fr et lyc-jacques-decour.scola.ac-paris.fr

- Ressource relative aux organisations :

- Chapelle du lycée Jacques Decour, Observatoire du patrimoine religieux

- L'orgue de la chapelle du lycée Jacques-Decour, Les orgues de Paris