Manoncourt-en-Vermois

Manoncourt-en-Vermois est une commune française située dans le département de Meurthe-et-Moselle, en région Grand Est

| Manoncourt-en-Vermois | |||||

La mairie. | |||||

Blason | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Grand Est | ||||

| Département | Meurthe-et-Moselle | ||||

| Arrondissement | Nancy | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois | ||||

| Maire Mandat | Rachel Pascal 2020-2026 | ||||

| Code postal | 54210 | ||||

| Code commune | 54345 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Manoncourtois, Manoncourtoises [1] | ||||

| Population municipale | 338 hab. (2021 | ||||

| Densité | 51 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 48° 36′ 06″ nord, 6° 16′ 02″ est | ||||

| Altitude | Min. 231 m Max. 335 m | ||||

| Superficie | 6,68 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Nancy (commune de la couronne) | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Jarville-la-Malgrange | ||||

| Législatives | Quatrième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France Géolocalisation sur la carte : France Géolocalisation sur la carte : Meurthe-et-Moselle Géolocalisation sur la carte : Grand Est | |||||

| modifier | |||||

Géographie

À une petite dizaine de kilomètres au sud-est de Nancy par la route, le village est desservi par la route départementale 115.

Climat

En 2010, le climat de la commune est de type climat des marges montargnardes, selon une étude du Centre national de la recherche scientifique s'appuyant sur une série de données couvrant la période 1971-2000[2]. En 2020, Météo-France publie une typologie des climats de la France métropolitaine dans laquelle la commune est exposée à un climat semi-continental et est dans la région climatique Lorraine, plateau de Langres, Morvan, caractérisée par un hiver rude (1,5 °C), des vents modérés et des brouillards fréquents en automne et hiver[3].

Pour la période 1971-2000, la température annuelle moyenne est de 9,6 °C, avec une amplitude thermique annuelle de 17 °C. Le cumul annuel moyen de précipitations est de 813 mm, avec 12,3 jours de précipitations en janvier et 9,5 jours en juillet[2]. Pour la période 1991-2020, la température moyenne annuelle observée sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Nancy-Essey », sur la commune de Tomblaine à 10 km à vol d'oiseau[4], est de 11,0 °C et le cumul annuel moyen de précipitations est de 746,3 mm. La température maximale relevée sur cette station est de 40,1 °C, atteinte le ; la température minimale est de −24,8 °C, atteinte le [Note 1],[5],[6].

Les paramètres climatiques de la commune ont été estimés pour le milieu du siècle (2041-2070) selon différents scénarios d'émission de gaz à effet de serre à partir des nouvelles projections climatiques de référence DRIAS-2020[7]. Ils sont consultables sur un site dédié publié par Météo-France en novembre 2022[8].

Urbanisme

Typologie

Manoncourt-en-Vermois est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 2],[9],[10],[11].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Nancy, dont elle est une commune de la couronne[Note 3]. Cette aire, qui regroupe 353 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[12],[13].

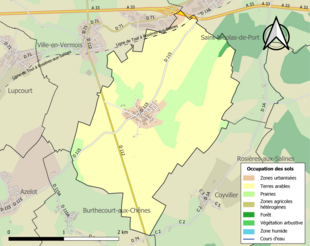

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (94,9 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (94,9 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (77,5 %), prairies (17,4 %), zones urbanisées (3,8 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (0,7 %), forêts (0,6 %)[14]. L'évolution de l’occupation des sols de la commune et de ses infrastructures peut être observée sur les différentes représentations cartographiques du territoire : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et les cartes ou photos aériennes de l'IGN pour la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Toponymie

Manoncourt-en-Vermois (Mannonis-Curtis-Manicocurtis).

Histoire

Village de l’ancien duché de Lorraine, près du chemin de grande communication no 4 de Nancy à Bayon à 15 km au sud-est de Nancy. Population en 1845 : 278 habitants.

M. l’abbé Garo, ancien curé de Manoncourt, a trouvé, sur une hauteur voisine de ce village et au milieu des débris d’habitation ruinées par un incendie, des monceaux de tuiles, des haches, des clés romaines et une minerve casquée en bronze.

Le village de Manoncourt, dépendant du comté de Lupcourt, est très ancien. Il en est parlé dans la charte par laquelle l’abbesse Eue fit don de la seigneurie de Cluni à son frère en 862. Il y avait une église succursale de celle de Saint-Hilaire et l’on y voyait un monument portant la date en 1544.

Une église chargée d'histoire

L’église du village porte le nom d’église de la Nativité de la Vierge. Ce nom indique que l’édifice fut dressé en reconnaissance de la naissance de la Vierge Marie, mère de Jésus-Christ.

Selon la monographie réalisée par l’instituteur du village (M. Alfred Bertenache) en 1888, s’appuyant sur des témoignages récoltés auprès de la population, la construction de l’église de la commune remonterait au XIVe siècle. D’après la même source, la première version de l’édifice ressemblait davantage à une « chapelle » constituée d’une tour remaniée.

Plusieurs séries de travaux ont permis de développer l’ensemble jusqu’à devenir une véritable église typique des petits villages lorrains. La nef de l’église a été construite au cours du XVIe siècle. Puis, le choeur et le chevet du bâtiment ont été édifiés au cours des années 1830 et 1840. On peut également préciser qu’un portail a été installé à l’entrée du cimetière, entourant l’église, au XVIe siècle. À l’arrière du cimetière, on peut observer une petite chapelle, toujours présente aujourd’hui. Elle date de 1856. À cette époque, la baronne du village, Madame Saladin, a fait construire ce petit édifice dont la partie basse servait de caveau pour l’inhumation des membres de sa famille.

Les cloches de l’église datent de 1872. Le nom de deux personnes est mentionné sur les cloches : M. Pertusot et Monseigneur Joseph-Alfred Foulou. Le premier individu était le curé de Manoncourt, le second était l’évêque de Nancy au moment où les cloches ont été ajoutées à l’église du village.

Selon l’ouvrage de l’historien lorrain, Henri Lepage, intitulé Les Communes de la Meurthe (1853), l’église de la commune aurait été consacrée le 24 juillet 1524. L’historien justifie cette information par une note découverte dans l’église du village en 1833. Alors que l’église subit d’importants travaux d’agrandissement, une petite boîte est retrouvée dans la maçonnerie du maître autel dans laquelle se trouve le document. Henri Lepage rapporte également une petite anecdote autour de cette trouvaille : dans la petite boîte retrouvée, des reliques de Saint-Chrodegang - évêque de Metz entre 742 et 766 et fondateur de l'Abbaye de Gorze (Moselle) - auraient également été découvertes.

Le château a laissé sa place à la Maison Sonnini

Vers le XIe siècle, un château médiéval aurait été construit dans le village de Manoncourt. Il occupait l'emplacement de l'exploitation agricole qui se trouve juste derrière l’actuelle Maison Sonnini.

En 1665, Charles IV de Lorraine érigea en fief, une maison, gagnage et dépendances, situés dans le village, appartenant à Francisque Strosse, ancien gentilhomme de la maison de la Reine du Danemark. La maison dudit fief avait été bâtie sur l’emplacement de l'ancien château du village.

Le 13 avril 1737, un contrat de vente est conclu entre Nicolas Philippe Charles Sonnini (père du célèbre naturaliste Charles-Nicolas-Sigisbert Sonnini) et Edmond de Kelly. Le fief de Manoncourt tombe alors entre les mains de la famille Sonnini. Le père - néo-propriétaire du fief -, prend le titre de seigneur de Manoncourt aussitôt l'acquisition faite. La légende raconte que Stanislas de Lorraine aurait séjourné plusieurs fois à Manoncourt pour visiter Nicolas Charles Philippe Sonnini de Manoncourt qui fut l'un de ses plus proches conseillers.

À la fin de l’année 1780, de retour en France après une expédition en Méditerranée - voyages en Égypte, Grèce et Turquie entre 1777 et 1780 - Charles-Nicolas-Sigisbert Sonnini de Manoncourt - le fils - rencontre des soucis familiaux et perd toute sa fortune. Il décide de s'installer dans une petite ferme de Manoncourt où il se livre à des expériences agronomiques. Pour loger, il se fait bâtir un manoir avec 60 000 francs que son père avait soigneusement mis de côté. Durant les premiers jours de la Révolution, il regagne Nancy, tout d’abord comme juge de paix au tribunal du district de Nancy, puis, comme membre de l'administration du département de la Meurthe nouvellement créé. Seulement, la mesure arbitraire de 1793 l'envoie dans les prisons du tribunal révolutionnaire pour cinq mois. Après avoir purgé sa peine, il s'éloigne de la vie politique et retourne à Manoncourt. Mais rapidement, il doit quitter le village après les persécutions de la Révolution. La « Maison Sonnini » passe entre les mains de différentes familles au cours de la période révolutionnaire.

En 1801, c'est une nouvelle grande famille du village qui acquiert, durablement, le fief manoncourtois. M. Saladin, procureur général de Nancy, achète ce qui reste du fief et fait bâtir une nouvelle demeure - celle que nous pouvons percevoir aujourd'hui.

Il est important de noter que la famille Saladin est à l'origine de nombreuses initiatives dans le village : construction de la chapelle derrière l'église (1856) ; construction de l'école de filles (1871)…

Les deux fontaines du village

Fontaine principale (Rue Sonnini)

La fontaine principale et la plus récente de la commune est la fontaine de la Rue Sonnini. Elle a été construite en 1849. Elle n'a pas bénéficié du décret, promulgué par le président de la République Louis Napoléon Bonaparte le 3 février 1851, prévoyant des aides financières de l'État pour la construction de points d'eau dans les communes.

Au milieu du XIXe siècle, les fontaines d'aujourd'hui avaient une utilité primordiale au sein des villages. Le lavoir permettait de nettoyer le linge domestique. Aussi, les « fontaines » servaient d'abreuvoir pour les animaux de retour du travail dans les champs.

Juste après le lavoir - à l'endroit où se trouve le portail gris aujourd'hui -, se trouvait la « prison » municipale de l'époque. La grille permettant de fermer la cellule a disparu entre 2000 et 2010.

La fontaine de Voirgé

La « fontaine de Voirgé » correspond à la seconde fontaine du village. Située sur l'actuel chemin de Manoncourt-en-Vermois à Rosières-aux-Salines, la fontaine servait prioritairement d'abreuvoir pour les animaux de retour du travail dans les champs. Traversée souterrainement par le ruisseau des Prés Lallemand - le ruisseau a pris ce nom parce qu'il traverse des prés, appartenant autrefois à la famille Lallemand, grande famille de paysans manoncourtois au XIXe siècle -, la fontaine de Voirgé portait, par le passé, le nom de Fontaine de l'Étang.

L'étang se trouvant actuellement à proximité du lieu a été creusé au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Cependant, au XIXe siècle, se trouvait proche de la fontaine le bassin de Poulaye qui a été cédé à l'État en 1886. C'est donc sûrement pour cette raison que la fontaine de Voirgé fut auparavant nommée « Fontaine de l'Étang ».

Une chose est sûre : la fontaine est antérieure au XIXe siècle ; néanmoins, sa date précise de construction demeure, à ce jour, inconnue.

Politique et administration

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[16]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[17].

En 2021, la commune comptait 338 habitants[Note 4], en diminution de 0,88 % par rapport à 2015 (Meurthe-et-Moselle : −0,26 %, France hors Mayotte : +1,84 %).

Économie

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Le château du début du XIXe siècle possède des amours sculptés dans le parc.

- L'église de la Nativité-de-la-Vierge comprend une nef du XVIe siècle. La tour a été remaniée, le portail date du XVIe siècle et le chevet du XIXe siècle.

- Une chapelle se trouve à côté de l'église.

Personnalités liées à la commune

- Alexandre Marty, as de l'aviation crédité de sept victoires homologuées, tué au combat en 1917, au-dessus de la commune.

Héraldique

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes

Liens externes

- « Manoncourt-en-Vermois », Monographies communales de Meurthe-et-Moselle réalisées pour l'exposition universelle de 1889 et conservées par les Bibliothèques de Nancy, sur galeries.limedia.fr

- Manoncourt-en-Vermois sur le site de l'Institut géographique national