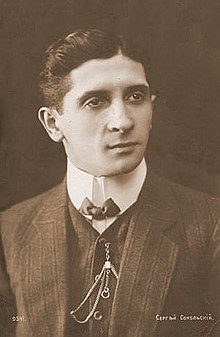

Сокольский, Сергей Алексеевич

Серге́й Алексе́евич Соко́льский (наст. фамилия: Ершов; 1881 — 8 февраля 1918) — эстрадный куплетист сольного жанра, один из ярчайших представителей последнего поколения дореволюционной эстрады, сатирик.

| Сергей Сокольский | |

|---|---|

| Сергей Ершов | |

куплетист Сокольский, 1916 год | |

| Дата рождения | 1881 |

| Дата смерти | 8 февраля 1918 |

| Место смерти | Киев, Мариинский парк |

| Гражданство | |

| Род деятельности | |

Биография

Родители Сокольского — цирковые артисты. Настоящая фамилия — Ершов. Сергей с детства выступал в цирке акробатом на трапеции. Впервые был замечен на сцене в Киеве, когда по случаю сыграл подростковую роль Алёшки в гастрольном спектакле «На дне» М. Горького с участием В. Качалова, Н. Смирновой и других столичных артистов.[1]:623

На эстраде начал выступать с сольными номерами в 1907 году по настоятельному совету известного куплетиста Станислава Сарматова.[1]:599 С 1908 года имел успех в так называемом «рваном» или «босяцком» жанре, выступая в кафешантанах, на открытых эстрадах, а позднее — в театрах миниатюр и кинотеатрах, продолжая традиции известнейших мастеров стиля: М. Н. Савоярова и С. Ф. Сарматова. Последнему, как своему учителю, Сокольский в 1912 году посвятил стихотворение «Ноктюрн».[1]:623

Свои куплеты Сокольский чаще всего сопровождал танцем или каким-то другим свободным сценическим движением. Благодаря яркому артистизму молодой куплетист очень быстро полюбился публике и завоевал репутацию самобытного, оригинального таланта. Во время своих представлений широко применял театральный грим и переодевание. Накладной нос и лысый парик с карикатурными клочками волос до неузнаваемости изменяли правильные черты красивого лица. Ирония в соединении с сочувствием придавала особую окраску и своеобразие его артистической маске — «бедного Серёжи».[1]

Обладая поэтическим талантом, весь репертуар Сокольский сочинял для себя сам. Любимые его жанры: характерный монолог (сценка в лицах), сюжетная зарисовка, куплет, песенка, баллада. Выступал по стране с программой под общим названием «грандиозный дивертимент» продолжительностью иногда более полутора часов: московский театр «Эрмитаж» (1913); киевский театр Соловцова (1914); петроградский театр Валентины Лин (1915—1916). Выходя к публике, которая ждала лёгкого развлечения, он не боялся перемежать фривольные куплеты («Барышни, бойтесь блондинов», «Спешите жить» и др.) с номерами печального, серьёзного или гражданского содержания.[1]:623

Свободно владея тембровой окраской голоса, интонацией, ритмом и мимикой, Сокольский мгновенно создавал образы и характеры своих персонажей. Лёгкое грассирование во французском духе не мешало абсолютной слышимости текста и чёткости дикции. Чаще всего Сокольский выступал один, иногда — в сопровождении тапёра (фортепиано). Отдельным образом критики отмечали самобытность его дарования, отсутствие какой бы то ни было подражательности. В одной из публикаций за 1912 год читаем: «Почти все куплетисты в России, за исключением разве гг. Убейко и Сокольского, — это рабская копия Сарматова: его костюм, его грим, его манера пения, а главное — его куплеты экспроприированные, перевранные и, конечно, выданные за свои».[2]

В 1910-е годы было напечатало несколько куплетных выпусков из репертуара Сокольского, а в 1916 году был издан его первый поэтический сборник «Пляшущая лирика».[3] В 1914 году Сергей Сокольский был принят в общество драматических и музыкальных писателей. В последние три предвоенных года вышло также несколько тиражей грампластинок с записями голоса Сокольского.

О, вы, пришедшие сюда,

Для смеха, шуток и забавы <...>

Позвольте мне напомнить вам,

Что где-то бой кипит кровавый!

- декабрь 1916

(после поездки на фронт)

- декабрь 1916

С началом Первой мировой войны серьёзные и трагические социальные мотивы в творчестве Сокольского постепенно начали усиливаться. Не отказываясь полностью от своей прежней сценической маски, он словно бы сделал шаг назад, в тень кулисы и отстраняется от неё. Костюм «рваного» и грим босяка уступили место фраку или траурному чёрному смокингу. Так же, как это делал ещё в середине 1900-х годов известный комик М. Савояров, Сокольский начинал свои выступления развёрнутым поэтическим монологом, в котором от своего лица, артиста и гражданина он обращался прямо к публике с актуальной «передовицей». Немало места в концертах было посвящено стойкости и мужеству солдат на фронте, национальной солидарности внутри страны («рядом русский, еврей и поляк»). В сатирической части артист иронизировал над трудностями военного быта и продуктовых очередях («Дают иль не дают?»); высмеивал спекулянтов, купцов и воротил капитала, наживающихся на крови («Миллионерам от войны», «Шакалы», «Фёклина карьера»…) и рассказывал печальные истории одиноких стариков, проводивших на войну сыновей.

Стихи и куплеты Сокольского военных лет (1914—1917) постепенно приобрели гражданское звучание: актуальность и злободневность в высоком смысле слова. Популярность артиста у столичной публики критики того времени сравнивали с успехом Фёдора Шаляпина и Леонида Собинова. К 1916 году Сергей Сокольский становится главным пунктом или «козырем» тех программ, в которых участвует.[4] В декабре 1916 года Сокольский провёл большую серию прифронтовых концертных выступлений перед солдатами на германском фронте.

Февральскую революцию 1917 года Сокольский поначалу воспринял с радостью, почти восторженно, однако оптимизм в его выступлениях очень скоро иссяк, уступив место сначала мучительным сомнениям, а затем и едкой критике. Ещё сильнее обострились эти настроения к концу года. Будучи не в силах оставаться над схваткой, в октябре 1917 Сергей Сокольский сочинил и неоднократно исполнял перед публикой большой монолог «К народам России»: «Ну, что ж, российские сыны, / Вы всё самоопределяетесь, / И от вскормившей вас страны / Все потихоньку отделяетесь?..»

Гибель

5-7 февраля 1918 года красные отряды капитана Михаила Муравьёва провели несколько небольших боёв и заняли Киев, не встретив серьёзного сопротивления со стороны войск Украинской Рады. 8 февраля 1918 Сокольский был арестован как публично известный враг советской власти и в составе группы «приговорённых» спешно расстрелян в Мариинском парке большевиками, на несколько дней захватившими Киев. Конвой явился к нему на квартиру с приказанием якобы следовать в совет. Затем Сокольского увели, однако не в совет, а прямо в парк, где его расстреляли как человека, известного своими антибольшевистскими взглядами. Его труп выдали удалось найти только через три дня.[5]

Спустя полгода после этого трагического убийства, Андрей Никовский писал:

Сергей Сокольский, этот Куплетист <с большой буквы>, артист маленьких театров, весёлый рассказчик, был одним из немногих искренних и откровенных врагов большевизма <…> <Во все времена встречались> смелые и весёлые люди, умевшие вызвать улыбку на устах жестоких членов трибунала и заставить своего палача расплыться в широкой и глупой улыбке у гильотины; вспоминается и этот герой Сергей Сокольский, который не был украинцем, который любил единую Россию, но всё же пошёл вместе с Украиной в тот критический момент, когда вместо куплетов застрекотали ружья и начали громыхать пушки.[6]

Убийство ближайшего из друзей и, по общему признанию, лучшего из учеников-последователей, произвело крайне тяжёлое впечатление на Станислава Сарматова, который ещё два года провёл в южных губерниях, под властью белых, а затем, «не простив Советы», эмигрировал через Константинополь — в США.[7]

Трагическая судьба Сергея Сокольского сделала его имя, отчасти, легендой российской эстрады. Многие популярные куплеты Сокольского позднее перепевались и исполнялись другими куплетистами. Ему же приписывается авторство расхожей строчки: «любовь не картошка, не бросишь в окошко», спустя полвека вернувшаяся из небытия в качестве припева и названия одной из песен из репертуара Андрея Миронова.[8] Известно также, что известный эстрадный артист и библиофил Николай Смирнов-Сокольский взял вторую часть своей фамилии в честь Сергея Сокольского.

Примечания

Литература

- Сокольский С. А. «Пляшущая лирика». Стихотворения и песни (с двумя портретами автора). — Петроград. Типолитография «Центральная». 1916 г. 124 стр.

- Тарасенков А. Русские поэты 20 века. — М., 1966 г. — С. 348

- Л. М. Турчинский. Русские поэты XX века. 1900—1955.

- Териков Г. Куплет на эстраде. — М., 1987. — С. 61—63.