中國溫室氣體排放

中國溫室氣體排放(英語:Greenhouse gas emission by China),無論從生產或是消費的角度來作盤查,其數量均為全球排名第一,主要是與煤炭相關,包括燃煤發電、煤炭開採[3]以及以高爐生產鋼鐵。[4]在生產角度衡量排放時,中國於2019年排放超過14吉噸(Gt,十億噸)二氧化碳當量,[5]佔全球總量的27%。[6][7]以消費的角度衡量時,即進口商品中隱含的排放量扣除出口商品中隱含的排放量,其數量為13吉噸,佔全球排放量的25%。[8]

中國會有如此高的排放量是由於人口眾多(但該國的人均排放量仍低於一批已開發國家,參見溫室氣體排放),[8]相當於中國每人每年排放超過10.1噸二氧化碳當量,略高於世界平均水平和歐盟平均水平,但明顯低於世界第二大溫室氣體排放國 - 美國(人均排放量17.6噸)。[8]如果把歷史排放量列入考慮,由於已開發國家工業化起步較早,經合組織(OECD)國家的二氧化碳累積排放量是中國的四倍。[6][8]中國目前是世界上溫室氣體產量最多的國家。然而,如果考慮基於消費的排放和貿易商品中的隱含排放,中國的淨進口排放量可能會更高。[9]

中國於2016年根據《巴黎協定》提出的國家自訂貢獻(NDC)目標可能達成,但不足以妥善應對氣候變化而導致的全球氣溫上升。[10]中國承諾在2030年達到排放峰值,到2060年實現淨零排放。[11]為將氣溫升高限制在1.5°C(相對於第一次工業革命之前的全球平均氣溫),中國必須在2045年之前將不具備碳捕集與封存設施的燃煤發電廠逐步淘汰。[12]中國在2020年仍持續興建此類發電廠,但承諾從2026年開始"逐步減少"使用煤炭。[13]根據各種分析,中國預計將提前超額實現以再生能源發電的數量和減排目標,但仍需制定長期計劃來應對全球氣候變化和實現國家自訂貢獻所設定的目標。[14][15][16]

溫室氣體來源

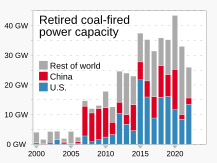

中國從2006年起每年都是世界上最大的二氧化碳排放國。根據荷蘭環評局估計,中國於2006年的二氧化碳排放量為62億噸,同年美國的二氧化碳排放量為58億噸,中國的排放量比美國高出8%。 美國於2005年的二氧化碳排放量則比中國多2%。[18]中國於2002年批准京都議定書(並於2014年批准京都議定書的修正部分《多哈修正案》),被歸類為非附件B國家中(未受到約束性目標限制),並於2016年批准應對氣候變化的《巴黎協定》。[19]中國身為全球最大的煤炭生產國和消費國,開始大力轉變能源結構,於2013年至2016期間將消耗煤炭的數量降低。[20]然而在2017年,中國、美國和印度這三個最大的煤炭消費國均將煤炭產量提高。[21]中國政府實施多項政策來控制煤炭消費,並增加使用天然氣和電力。展望未來,中國的建築業和製造業會將其產業領導地位讓給服務業,中國政府不會為2018年的經濟成長設定更高的目標,因此在未來幾年的煤炭消費可能不會持續成長。[20]

估計中國於2019年排放的溫室氣體佔全球的27%,其次是美國(佔11%),然後是印度(佔6.6%)。[22]

中國正實施某些政策來降低氣候變化的不利影響,其中多數集中在限制煤炭使用。中國國家自訂貢獻設定的目標是承諾最晚在2030年實現二氧化碳排放達到峰值,並增加使用非化石燃料能源(達到佔一次能源供應總量的20%)。[23]如果中國能成功實現國家自訂貢獻的目標,2030年溫室氣體排放水準將會達到12.8-14.3吉噸二氧化碳當量,排放強度比2005年減少64%至70%。中國於2020年已超額完成太陽能發電和風能發電的目標。[24][25]

能源生產

根據全球性非營利智庫Carbon Majors Database所製作的碳專業資料庫,中國使用煤炭所產生的二氧化碳佔全球歷史累積排放量的14%,是前蘇聯的兩倍以上。[26]

生產電力設施是最大的排放源,全球於2020年產生的溫室氣體中有27%由電力部門產生。中國的大部分電力來自燃燒煤炭而得,佔該國2019年發電量的65%。再生能源發電量在持續增加中,風能和太陽能發電廠的裝置容量從2019年到2020年期間已增加一倍。[27]

根據中國能源基金會於2020年所做的一項大型研究,為將全球氣溫升高限制在1.5°C,中國必須在2045年之前將不具備碳捕集與封存設施的燃煤發電廠逐步淘汰。[12]

估計迄2021年,中國交通運輸產生的排放佔該國總量的比例尚未達10%,但在成長中。[28]

根據總部設於美國紐約市自然資源保護委員會預測,中國電力產業預計將在2029年左右達到碳排放的峰值。[29]

能源消耗

根據中國國家統計局發布的《2016年中國統計年鑑》,中國能源消耗量為43萬單位(萬噸標準煤當量),其中煤炭佔64%,原油佔18.1%,天然氣佔5.9%,一次電力佔12.0%,另有其他能源。自2011年起,煤炭的佔比已下降,而原油、天然氣、一次電力等能源佔比則在上升中。[30]

於2017年,中國電力需求和使用量因經濟加速發展而增加。[31]根據世界資源研究所發布的《氣候資料探索(Climate Data Explorer)》報告,中國、歐盟和美國的溫室氣體排放量佔全球排放量的50%以上。[32]中國溫室氣體排放量於2016年佔全球排放量的26%。[33]在過往十年,能源產業一直是溫室氣體排放的最大來源。[32]

儘管中國整體的排放量較大,但人均二氧化碳排放量仍低於其他一些已開發國家和開發中國家。

排放的產業

中國工業於2020年共排放1.26吉噸的溫室氣體,從世界資源研究所的氣候觀察(Climate Watch)資料庫的圖表來看,完全沒下降的趨勢。根據獨立氣候檢測機構Climate TRACE發佈的最新數據,中國工業生產佔全國溫室氣體排放量的22.76%。[7]

水泥產業

估計中國水泥生產佔全部排放量的15%,但截至2021年,只有十分之一的生產者提供數據。[34]

鋼鐵產業

估計中國鋼鐵生產的排放佔全部排放量的15%至20%,產業整合後有機會將排放量降低。[35]

交通運輸

中國溫室氣體排放中有一大部分來自交通運輸部門。但中國現在向電動車轉型方面非常成功。根據Climate Watch統計,中國交通運輸二氧化碳排放量佔全球相同部門排放量的11%,僅次於美國(21%)。[36]但中國的數字正快速成長中,於2012年至2019年期間,中國交通運輸二氧化碳排放量以每年平均4%的速度成長,在2019年交通運輸排放成長最高的10個國家中排名第二,僅次於印度的5% 。[36]

農業

於2022年,農業佔中國溫室氣體排放量的7.65%。[7]中國食品產業中的甲烷排放量佔總排放量的34.1%。中國的甲烷排放主要來自農業生產和煤礦開採階段。雖然中國於2018年的甲烷排放僅佔該國人為溫室氣體排放量的13.2%,但其在糧食系統溫室氣體排放中的佔比已值得注意。[37]而一氧化二氮在溫室氣體排放中所佔的比率為14.1%,排名倒數第二,主要歸因於農業生產。雖然使用燃料會導致一氧化二氮排放,但牲畜糞肥管理和作物種植時使用化學肥料是主要的來源。[37]

廢棄物

中國在廢棄物管理過程中也會產生大量甲烷、二氧化碳和一氧化二氮等溫室氣體。在2022年的Climate TRACE統計中,廢棄物管理佔中國溫室氣體排放總量的7.06%。廢棄物管理是中國第四大溫室氣體排放源,垃圾掩埋和焚燒在中國城市廢棄物管理中仍為主要的做法。由於中國政府在11個地級市實施強制垃圾分類政策,由此產生的溫室氣體排放量以每年0.1%的速度下降,有其效果,但在實施力度上仍有待加強。[7]中國大多數都市固體廢物均被送往垃圾掩埋場處置。[38]

煤層甲烷

緩解

一份由勞倫斯柏克萊國家實驗室於2011年發表的報告預測,中國的二氧化碳排放量將在2030年左右達到峰值。原因在許多領域,例如基礎設施、住房、商業建築、每戶家庭的電器數量、化肥和水泥產量,屆時都將達到排放強度的峰值,而會被更新換代產品所取代。 於2030年達到排放峰值也是中國在2015年聯合國氣候變化大會上所提的承諾。隨著政策加強和更有效的執行(包括更有效的財政激勵措施)以及碳密集型能源供應減少,碳排放強度將會因此下降。在"基線"電腦模型中,中國的二氧化碳排放量預計將於2033年達到峰值,在"加速改進氣候變化情景"中,預計將在2027年達到峰值。[42]中國也在[[中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要|十三五規劃}}(2016年-2020年)中訂定10個具有約束力的環境目標。包括到2020年將排放強度降低18%,以及將再生能源佔總能源比例從十二五規劃的低於12%提高到15%。根據彭博新能源財經報導,中國自2021年起,其新建大規模太陽能發電的均化電力成本會低於既有的燃煤發電廠。[43]

政策

中國氣候變化緩解政策是自2010年代以來國內經濟快速發展後出現的重要環保戰略。中國因為身為溫室氣體累計排放量第二大的國家[44]和人口最多的國家,而推出一系列減輕環境影響的政策和法律,例如減少大氣污染、從化石燃料轉向再生能源以及實現淨零排放。

中國約從2009年起的的20年中已頒佈4項法案[45]和5個執行計劃,[46]作為對應有關氣候變化問題的框架。各部門和地方政府也根據國家綱要制定各自的專案規劃和實施辦法。 中國於2015年參與簽署《巴黎協定》,與世界各國共同遏制氣溫上升和溫室氣體排放。

中國於2020年制定十四五規劃,其中與氣候和能源相關的關鍵理念對於中國的能源轉型和全球應對氣候變化的工作具有重要作用。[47]

繼2021年後,美國和中國於2023年11月再度宣布共同合作緩解全球氣候變化。這項合作包括制定各自的國家戰略,以緩解和調適氣候變花,符合巴黎協定的要求。[48]

政策與法律

中華人民共和國森林法 (1998年修正)

此法的目的是保護和合理利用森林資源。加速植樹造林,保障林產品經營、生產、供應,滿足社會主義建設要求。[49]

中華人民共合國節约能源法(2007年修訂)

此法的目的是加強節能,特別把重點放在主要使用能源的機構,並鼓勵提高能源效率和節能技術。立法利於政府提倡和促進在各種應用中使用再生能源。[50]

中華人民共和國可再生能源法 (2009年)

此法案概述政府、企業和其他使用者在再生能源生產和使用中的責任。法案中包含與強制電網連接、市場控制法規、差異化定價、專項基金和稅務減免相關的政策和目標,以及到2020年可再生能源佔比達到15%的目標。[51]

十二五規劃(2011年-2015年)

十二五規劃的目的在讓國內消費和發展更具有經濟公平和環境友善的特性。也將經濟重點從重工業和資源密集型製造業轉向更由消費者驅動的資源節約型經濟。[52]

中國國家適應氣候變化戰略(2013年)

此戰略為調適和緩解氣候變化制定明確的指導方針和原則。包括國家和區域層面的預警和資訊共享系統、海洋災害監測系統以及沿海復育等干預措施,以保護水供應、減少土壤侵蝕和改善災害預防措施。[53]

國家應對氣候變化規劃(2014年-2020年)

《國家應對氣候變化規劃》是一項包括預防、調適、科學研究和公眾意識在內的國家法律。到2020年,每單位國內生產毛額(GDP)碳排放量要比2005年下降40%至45%,非化石能源佔一次能源消耗比重提高到15%,森林面積和生物質蓄積量比2005年增加4,000萬公頃與和130萬立方公尺。[54]

能源發展戰略行動計畫(2014-2020年)

此計劃的目的在經由一系列步驟和強制性目標,將中國每單位GDP的高能源消耗減低,鼓勵更多具生產力、能自給自足、可再生和創造性的能源生產和消費。[55]

中華人民共和國大氣污染防治法 (2016年)

本法的目的是保護和改善環境、防止大氣污染、保護公眾健康、促進生態文明及促進經濟社會永續發展。它要求對燃燒煤炭、工業生產、機動車輛與船舶、揚塵以及農業活動造成的污染實施強有力的控制措施。[56]

十三五規劃(2016年-2020年)

十三五規劃公佈2016年-2020年中國發展策略和路徑,設定具體的環境和生產力目標。 此規劃制定碳排放、能源使用和水資源使用的峰值目標。並提出提高工業生產率、消除陳舊或產能過剩的生產設施、增加再生能源生產以及改善綠色基礎設施的目標。[57]

排放交易

中國財政部最初於2010年規劃徵收碳稅,預定於2012年或2013年開始執行,[58][59]但此稅法並未通過,而是於2021年2月設立中國國家碳交易體系。[60][61][62]

本節摘自中國國家碳交易體系。

中國國家碳交易體系是中國於2021年開始實施的碳排放交易體系。[63][64]此排放權交易計畫(ETS)創建一個碳交易市場,排放者可在其中買賣排放信用。讓排放者減少排放或從其他排放者購買排放配額。中國可透過這項市場機制達到限制排放的目的。

中國是全球最大的溫室氣體排放國,許多大城市都存在嚴重的空氣污染問題。[65]此計劃由中華人民共和國生態環境部負責管理,[63]該部最終計劃限制中國六大二氧化碳排放行業的排放。[66]於2021年先從發電廠開始實施,覆蓋中國排放量的40%,即世界排放量的15%。[67]中國在《聯合國氣候變化綱要公約》(UNFCCC)中參與清潔發展機制而獲得起草和實施ETS的經驗。[65]中國的國家碳排放交易體系是全球同類中規模最大者,[67]將可協助中國實現《巴黎協定》的國家自訂貢獻。[65]排放許可於2021年7月以免費方式發放(而非以拍賣方式),每噸二氧化氮當量的市場價格約為50元人民幣,遠低於歐盟ETS和英國ETS的交易價格。[67]

車輛

中國每年排放的溫室氣體中,汽車所排放的約佔8%[68]隨著中國汽車數量增加,以及重工業在整體經濟中所佔比例下降,前者的佔比在未來幾年將會上升。對於汽車燃油效率法規和對於電動車產業提供資金是中國政府針對汽車排放問題的兩項關鍵政策。政府將不使用油料的汽車稱為"新能源汽車"(簡稱NEV)。目前中國幾乎所有新能源車都是由電池驅動的純電動車。

生態城市

中國政府策略性在中國推廣生態城市,以處理快速城市化和工業化導致的溫室氣體排放增加的問題。[69]這些項目將綠色技術和永續基礎設施相結合,在全國各地建立大型環保城市。政府推出三項計畫來激勵進行生態城市建設,[70]促成數百個城市推出生態城市發展計畫。[71]

未來計劃

十四五規劃(2021年-2025年)

十四五規劃於2020年9月制定,是氣候和能源相關的重大規劃,對中國能源轉型和配合全球應對氣候變化具有重大影響。

中國領導人習近平於2020年9月22日表示:"中國將加大國家自訂貢獻力度,採取更有力的政策,力爭於2030年讓二氧化碳排放達到峰值,力爭於2060年實現淨零排放。"

中國將如何透過各個五年計劃在2030年之前實現碳排放達到峰值,並在2060年之前實現淨零排放,是該國對此領域展現重視程度的一大考驗。[72]

在大多數致力於達成淨零排放的國家中,中國的經濟成長尤其迅速,是其特點。中國目前仍為一開發中國家,截至2020年,其經濟成長仍與碳排放掛鉤。中國政府在十四五規劃中提出緩解氣候變化的目標,包括在能源結構中提高非化石能源比重、減少每單位GDP二氧化碳排放、電力產業碳排放總量控制、減少重點領域的懸浮微粒污染等。這些目標涵蓋工業生產、交通、林業和公民日常生活等各個面向。[72]

美中合作

2021年4月15日至16日,美國總統氣候特使約翰·凱瑞和中國氣候變化特使解振華在上海會面,就氣候危機的各個面向進行討論,最終發表聯合聲明,將相互合作,並與其他國家共同應對氣候危機。根據美國國務院的聯合聲明,"這包括加強各自的行動以及在多邊進程中的合作,包括《UNFCCC》和《巴黎協定》。"

短期而言,中美兩國將採取以下行動進一步應對氣候危機:

- 兩國都打算在英國格拉斯哥舉行的2021年聯合國氣候變化大會(第26屆締約方會議)之前制定各自的長期戰略,以達成溫室氣體淨零排放/碳中和的目標。

- 兩國將採取適當行動,最大限度利用國際投資和融資,支持開發中國家從碳密集型化石燃料能源轉型為綠色、低碳和再生能源。

- 兩國將各自落實《蒙特婁議定書》基加利修正案中所提將氫氟碳化合物的生產和消費逐步減少。

此外兩國將繼續討論於2020年代減少排放的具體行動,以確保達到《巴黎協定》規定的全球升溫限制。涉及的領域包括工業和電力脫碳的政策、措施和技術、增加再生能源利用、綠色和氣候變化調適型農業、節能建築、綠色低碳交通、合作解決甲烷和其他非二氧化碳溫室氣體排放問題、合作解決國際民用航空和海事活動排放問題,以及其他近期政策和措施,包括將使用煤炭、石油和天然氣所導致排放予以降低。[73]

能源效率

中國溫家寶總理於2004年承諾以"鐵腕"提升中國的能源效率。

在中國經濟發展中,提升能源效率在一定程度上可抵消使用能源數量上的增長。中國政府自2006年將能源效率不佳產業的出口稅提高,降低某些可再生能源的進口關稅,並關閉一批效率低下的發電廠和工廠。例如於2009年,每建造兩座新發電廠,就會同時關閉一座效率低下的發電廠。中國在關閉如此多低效工發電廠方面於全球少見。[74]

再生能源

中國是風力發電機和其他再生能源技術的領先投資者,[75][76]其每年生產的風力發電機和太陽能光電模組數量高於其他國家的。.[77]

中國目前是全球最大的溫室氣體排放國,而燃煤是導致全球暖化的主要原因。中國從2010年即開始嘗試從化石燃料轉為使用再生能源。

中國在再生能源發電基地的部署方面處於世界領先地位,其能力是其他國家的兩倍以上。 中國於2018年佔全球新增再生能源產能的43%。[78]水力發電曾是中國的主要能源之一,而在過去十年中,風能和太陽能發電有顯著成長。 中國再生能源的發電量於2018年約佔總發電量的四分之一,其中有18%來自水力發電,5%來自風電,3%來自太陽能。[78]

中國也計畫迅速擴張核能發電。快中子反應器被視為在本世紀中葉會成為一種主要的核電技術,是更為有效的發電能源。[79]

中國也對照明和汽車燃油效率制定嚴格新的能源標準。[80]中國所推動的電動車,可同時降低對進口石油和外國汽車技術的依賴。

協同利益

中國減少溫室氣體排放和空氣污染可挽救眾多的生命,讓取得的效益遠大於所支付的成本,結果與預定在印度實施的相同。.[81]

2019年-2020年冠狀病毒爆發的影響

根據一份於2020年2月發表的報導,在2019年-20年Covid-19大流行爆發初期,中國的製造業、建築業、運輸業和整體經濟活動暫時放緩,導致中國的溫室氣體排放量減少"約四分之一"。[82][83]但於2020年4月1日至2021年3月31日期間,中國的二氧化碳排放量又創下歷史新高 - 近120億噸。中國於2021年第一季的碳排放量均高於2019年和2020年的同期。[84]由封城和初步經濟放緩而暫時減少的碳排放,其長期影響有限,而實施財政刺激才能在長期減排方面發揮更重要的作用。[85]

目標

中國的2016年國家自訂貢獻中設定的目標將會實現,但尚不足以應對將全球升溫控制在巴黎協定所設定的目標。中國在十三五規劃(2016年-2020年)中訂立10個具有約束力的環境目標。其中包含到2020年將碳強度降低18%的目標,以及將再生能源佔總能源比例從十二五規劃中的不足12%提高到15%。 十三五規劃也首次設定各種能源的使用數量上限,於20216年到2020年的5年內將不超過50億噸煤炭當量。[86]

參見

- 中國氣候政策

- 各國溫室氣體排放量列表

參考資料

資料來源

- Nationally Determined Contributions submitted to UN. www4.unfccc.int. [2019-10-31]. (原始内容存档于2022-06-02).

- China's New Growth Pathway: From the 14th Five-Year Plan to Carbon Neutrality (PDF) (报告). Energy Foundation China. December 2020 [2020-12-16]. (原始内容 (PDF)存档于2021-04-16).

- Friedlingstein, Pierre; Jones, Matthew W.; O'Sullivan, Michael; Andrew, Robbie M.; et al. Global Carbon Budget 2019. Earth System Science Data. 2019, 11 (4): 1783–1838. Bibcode:2019ESSD...11.1783F. ISSN 1866-3508. doi:10.5194/essd-11-1783-2019

. hdl:20.500.11850/385668

. hdl:20.500.11850/385668  .

.