柯伊伯带

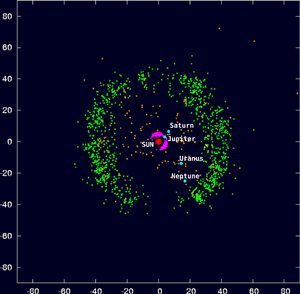

柯伊伯帶(英語:Kuiper belt),又稱作倫納德-柯伊伯带,另譯古柏带,位於太陽系的海王星軌道(距離太陽約30天文单位)外側,在黃道面附近的天體密集圓盤狀區域[1]。柯伊伯带的假說最先由美国天文學家弗雷德里克·倫納德提出,十几年後杰拉德·柯伊伯證實了该观点。柯伊伯帶类似于小行星带,但範圍大得多,它比小行星帶宽20倍且重20至200倍[2][3]。如同主小行星帶,它主要包含小天体或太阳系形成的遗迹。虽然大多数小行星主要是岩石和金属构成的,但大部分柯伊伯带天体在很大程度上由冷冻的挥发成分(称为“冰”),如甲烷、氨和水组成。柯伊伯带至少有四顆矮行星:冥王星、妊神星、鸟神星和鬩神星。一些太阳系中的衛星,如海王星的海卫一和土星的土卫九,也被认为起源于该区域[4][5]。

| 「Kuiper belt」的各地常用名稱 | |

|---|---|

| 中国大陸 | 柯伊伯带 |

| 臺灣 | 古柏帶 |

| 港澳 | 凱伯帶 |

柯伊伯带的位置處於距離太陽40至50天文单位的低傾角軌道上。該處過去一直被認為空無一物,是太陽系的盡頭所在。但事實上這裡滿佈着直徑從數公里到上千公里的冰封微行星。柯伊伯带的起源和確實結構尚未明確,目前的理論推測是其來源於太陽原行星盤上的碎片,這些碎片相互吸引碰撞,但最後只組成了微行星帶而非行星,太陽風和物質會在此處減速。

柯伊伯带有时被误认为是太陽系的邊界,但太阳系还包括向外延伸两光年之远的奥尔特云。柯伊伯带是短周期彗星(如哈雷彗星)的來源地。自冥王星被發現以來,就有天文學家認為其應該被排除在太陽系的行星之外。由於冥王星的大小和柯伊伯带內大的小行星大小相近,20世紀末更有主張其應被歸入柯伊伯带小行星的行列当中;而冥王星的卫星则應被當作是其伴星。2006年8月,国际天文学联合会將冥王星剔出行星類別,并和谷神星与新发现的阋神星一起归入新类型的矮行星。

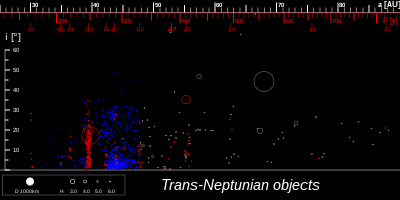

柯伊伯带不应该与假设的奥尔特云相混淆,后者比前者遥远一千倍以上。柯伊伯带内的天体,连同离散盘的成员和任何潜在的奥尔特云天体被统称为海王星外天体(TNOs)[6]。冥王星是在柯伊伯带中最大的天體,而第二知名的大海王星外天体,則是在离散盘的阋神星。

历史

1930年發現冥王星之後,很多人都猜測它可能不是該區域內唯一的一顆星體。幾十年來,對柯伊伯帶是否存在、存在形式一直有各種不同的猜測,但直到1992年才發現其存在的第一個直接證據。對柯伊伯带的本質和數量的各種不同猜想以及不連續性,導致難以確定誰才是最早提出且值得讚許的原創者。

假設

最早提出海王星之外還有天體群存在的天文學家是弗雷德里克·查爾斯·倫納德。在克萊德·湯博於1930年發現冥王星後不久,倫納德就思索:「冥王星不太可能是海王星外唯一的天體,是否還有一連串的海王星外天體等待被發現,冥王星只是第一顆,其它的成員注定最終還是會被檢測到」[7]。就在同一年,天文學家阿爾敏·奧托·洛伊施納提出冥王星「可能是有待發現的許多長周期行星之一」[8]。

在1943年,肯尼斯·埃奇沃斯在英國天文協會期刊上投書假設,在海王星之外的區域,原始太陽星雲內的物質在空間內散布得太廣泛,因此只能凝聚成較小的天體而難以凝聚成行星。由此,他得出結論:相對較小但大量的天體佔據太陽系的行星之外廣大的空間[9],並且,年復一年,它們中的某一個偶然會從它們的球殼遊蕩到內太陽系[10],成為拜訪太陽系內部的彗星之一。

在1951年,杰拉德·古柏於發表在天文物理學期刊上的一篇文章中推測,太陽系在演化的早期,會形成一個類似的圓盤,不过他認為這個狹長的圓盤现在已经不存在了。古柏操作它的假說,在他的時代,冥王星被認為和地球一樣大小,因此能夠將那些小天體拋射至歐特雲或太陽系之外。古柏的假說是正確的,否則現在就不會有柯伊伯带這個名稱[11]。

這個假設在其後十年有各種不同的形式。在1962年,物理學家艾利絲泰爾·卡麥倫假設在太陽系的邊緣有大量的小天體存在[12]。在1964年,弗雷德·惠普爾提出著名且通俗化的彗星髒雪球假說,並假設有一個足夠大的彗星帶,也許質量大到被認為可以影響天王星的軌道,造成差異而引發對X行星的搜尋[13]。然而,觀察結果推翻了這個假說[12]。

在1977年,查爾斯·科瓦爾發現軌道介於土星和天王星之間的冰小行星(2060) 查倫。他使用的是與克萊德·湯博在50年前發現冥王星相同,稱為閃爍比對器的設備[14]。在 1992年,另一顆小行星(5145) Pholus被發現有著相似的軌道[15]。現在,在木星和海王星之間存在著許多類似彗星的天體,被稱為半人馬小行星。半人馬小行星的軌道並不穩定,只有數百萬年的動力學生存時間[16]。在1977年發現小行星(2060)查倫之後,天文學家就推測有外來的儲藏所,經常補充半人馬小行星。

稍後,從對彗星進一步的研究,發現柯伊伯带存在的證據。已經知道一些彗星的壽命是有限的,因為當它們靠近太陽時,太陽的熱會導致揮發性的表面逐漸昇華至太空,使它們日漸消蝕。為了在太陽系的有生之年都有彗星的存在,它們就必須經常得到補充[17]。這種補充的區域之一就是奥尔特雲,最早是荷蘭天文學家奥尔特在1950年假設的,是超出50,000天文單位之外的一個巨大球殼[18]。歐特雲被認為是像海爾·波普彗星這種軌道長達數千年的長週期彗星的起源地。

然而,還有另一種週期短於200年的彗星族群,像是哈雷彗星,稱為短週期彗星或週期彗星。在20世紀的70年代,發現的短週期彗星越來越多,而它們的性質並不符合起源自歐特雲的說法[19]。來自歐特雲的天體要成為短週期彗星,它首先要被巨大的行星俘獲。在1980年,烏拉圭大學的天文學家茱麗歐安潔費南德茲首先在皇家天文學會月刊指出,來自歐特雲被送入內太陽系的600顆彗星,幾乎是每一顆短週期彗星,都會被彈入星際空間。他考慮觀測到的彗星數量,推測在35至50天文單位之處應該有一個彗星帶[20]。接續費南德茲的工作,加拿大研究團隊的馬丁·鄧肯、湯姆·奎因和史考特·特里梅在1988年大量使用電腦模擬,以確定所有觀測到的彗星是否都來自奥尔特雲。他們發現歐特雲不能解釋所有的短週期彗星,特別是聚集在黃道平面附近的短週期彗星,而來自歐特雲的彗星傾向於來自天空中的任意一點。添加入如同費南德茲所描述的一個帶,就可以與觀測匹配[21]。據說,因為「彗星帶」和「柯伊伯带」這兩個單詞出現在費南德茲論文開頭的第一段裡,所以特里梅將這個假設的地區命名為柯伊伯带[22]。

发现

1987年,当时在麻省理工学院工作的天文学家大卫·朱维特,对于“太阳系外围的明显空虚”越来越疑惑。[23]他鼓励当时的研究生刘丽杏帮助他找到超越冥王星轨道的另一个天体,因为,他对她说,“如果我们不这样做,没有人会。”[24]使用在亚利桑那州基特峰国家天文台和在智利托洛洛山美洲际天文台的望远镜,朱维特和刘丽杏以与克莱德·汤博和查尔斯·科瓦尔几乎相同的方式进行自己的搜索,與进行比较。[24]

最后,经过五年的搜索,于1992年8月30日,朱维特和刘丽杏宣布“发现候选的柯伊伯带天体”:小行星15760。[23]半年后,他们在该区域又发现了第二个天体,(181708) 1993 FW。[25]

起源

柯伊伯带的複雜結構和精確的起源仍是不清楚的,因此天文學家在等待泛星計畫(Pan-STARRS)望遠鏡巡天的結果,應該會揭露更多目前不知道的柯伊伯带天體,並在測量後對它們有更多的了解。[2]

柯伊伯带被認為包含許多微行星,它們是來自環繞著太陽的原行星盤碎片,它們因為未能成功的結合成行星,因而形成較小的天體,最大的直徑都小於3,000公里。

近代的電腦模擬顯示柯伊伯带受到木星和海王星極大的影響,同時也認為即使是天王星或海王星都不是在土星之外的原處形成的,因為只有少許的物質存在於這些地區,因此如此大的天體不太可能在該處形成。換言之,這些行星應該是在離木星較近的地區形成的,但在太陽系早期演化的期間被拋到了外面。1984年,胡利奧·安赫爾·費南德茲和葉永烜的研究認為與被拋射天體的角動量交換可以造成行星的遷徙[26][27]。終於,軌道的遷徙到達木星和土星形成2:1共振的確切位置:當木星繞太陽運轉兩圈,土星正好繞太陽一圈。引力如此的共振所產生的拉力,最終還是打亂了天王星和海王星的軌道,造成它們的位置交換而使海王星向外移動到原始的柯伊伯带,造成了暫時性的混亂[28]。當海王星向外遷徙時,它激發和散射了許多外海王星天體進入更高傾角和更大離心率的軌道[29]。

然而,目前的模型仍然不能說明許多分布上的特徵,引述其中一篇科學論文的敘述[30]:這問題「繼續挑戰分析技術和最快速的數值分析軟體和硬體」。

组成

以最完整的範圍,包括遠離中心最外側的區域,柯伊伯带大約從30天文單位伸展到55天文單位。然而,一般認為主要的部份(參考下文)只是從39.5天文單位的2:3共振區域延展到48天文單位的1:2共振區域。柯伊伯带非常的薄,主要集中在黃道平面上下10度的範圍內,但還是有許多天體散佈在更寬廣數倍的空間內。總之,它不像帶狀而更像花托或甜甜圈(多福餅)[31]。而且,這意味著柯伊伯带對黃道平面有1.86度的傾斜[32]。

由於存在著軌道共振,海王星對柯伊伯带的結構產生了重大的作用。在與太陽系年齡比較的時標上,海王星的引力使在某些軌道上的天體不穩定,不是將她們送入內太陽系內,就是逐入離散盤或星際空間內。這在柯伊伯带內製造出一些與小行星帶內的柯克伍德空隙相似的空白區域。例如,在40至42天文單位的距離上,沒有天體能穩定的存在於這個區間內。無論何時,在這個區間內被觀測到的天體,都是最近才進入並且會被移出到其他的空間[33]。

经典柯伊伯带天体

大約在~42至~48天文單位,雖然海王星的引力影響已經是微不足道的,而且天體可以幾乎不受影響的存在著,這個區域就是所謂的傳統柯伊伯带,並且目前觀測到的柯伊伯带天體有三分之二在这一区域[34][35]。因為近代第一個被發現的柯伊伯带天體是1992 QB1,因此它被當成這類天體的原型,在柯伊伯带天體的分類上稱為QB1天體[36][37]。

傳統的柯伊伯带向來是兩種不同族群的綜合體,第一類是"dynamically cold"的族群,比較像行星:軌道接近圓形,軌道離心率小於0.1,相對於黃道的傾角低於10度(它們的軌道平面貼近黃道面,沒有太大的傾斜)。第二類是"dynamically hot"的族群,軌道有較大的傾斜(可以達到30度)。這兩類會有這樣的名稱主要並不是因為溫度上的差異,而是以微小的氣體做比喻,當它們變熱時,會增加它們的相對速度[38]。這兩種族群不僅是軌道不同,組成也不同,冷的族群在顏色比熱的紅,暗示它們在不同的環境形成。熱的族群相信是在靠近木星的地區形成,然後被氣體巨星拋出。而另一方面,冷的族群雖然也可能是海王星在向外遷徙時清掃出來的,但無論是較近或較遠,相信是在比較靠近目前所在的位置形成的[2][39]。

共振

當一個天體的軌道週期與海王星有明確的比率時(這種情況稱為平均運動共振),如它們的相對基線是適當的,它們可能被鎖定在與海王星同步的運動,以避免受到攝動而使軌道變得不穩定。如果天體在這種正確的軌道上,在實例上,如海王星每繞太陽三週它便會繞行二週,則每當它回到原來的位置時,海王星總比它多運行了半條軌道的距離,因為這時海王星在軌道上繞行了1.5圈。這就是所謂的2:3(3:2)的軌道共振,這種軌道特徵的半長軸大約是39.4天文單位,而已知的2:3共振天體,包括冥王星和他的衛星在內,已經超過200個[40],而這個家族的成員統統歸類為冥族小天體。許多冥族小天體,包括冥王星,都會穿越過海王星的軌道,但因為共振的緣故,永遠不會與海王星碰撞。其中有一些,像是歐侉爾和伊克西翁的大小,都已經大到可以列入類冥矮行星的等級[41][42]。冥族小天體有高的軌道離心率,因此它們當初原本應該不是在現在的位置上,而是因為海王星的軌道遷徙被轉換到這里的[43]。1:2共振(每當海王星轉一圈,它才完成半圈)的軌道半長軸相當於47.7天文單位,但數量稀稀落落的[44],這個族群有時會被稱為1:2共振群(twotino)。較小的共振族群還有3:4、3:5、4:7和2:5.[45]。海王星也有特洛伊小行星,它們位於軌道前方和後方的L4和L5的重力穩定點上。海王星特洛伊有時也被稱為與海王星1:1共振群。海王星特洛伊在它們的軌道上是穩定的,但與被海王星捕獲有所不同,它們被認為是沿著軌道上形成的[43]。

另外,還沒有明確的理由可以解釋在半長軸小於39天文單位的距離內缺乏共振的天體。當前被接受的假說是这些天体在海王星遷徙時被驅離了,因為這個區域在遷移中是軌道不穩定的地區,因此在這里的任何天體不是被掃清,就是被海王星的重力拋出去[46]。

柯伊伯斷崖

海王星1:2共振轨道之外已知的小行星數量非常少,看起來是個邊界,但還不能確定這是傳統柯伊伯带外側的邊界,還是只是一個寬闊的空隙。觀測到2:5共振的距離大約在55天文單位,被認為在傳統柯伊伯带之外;然而,預測上在傳統柯伊伯带與共振帶之間的大量天體尚未被觀測到[43]。

早期的柯伊伯带模型認為在50天文單位之外的大天體數量應該增加二個數量級[47],因此,這突然的數目下降,被稱為“古柏斷崖”,是完全未被預料到的,並且它的原因至今仍不清楚。伯恩斯坦和屈林(Trilling)等人發現直徑在100公里或更大的天體在50天文單位的距離上確實突然減少的證據,並不是觀測上造成的偏差。可能的解釋是在那個距離上的物質太缺乏或太分散,因此不能成長為較大的天體;或者是後續的過程摧毀了已經形成的天體[48]。日本神戶大學的向井正和帕特里克·莱卡维卡(Patryk Lykawka)則主張一個大小有如地球而尚未曾被看見的行星與此有關[49][50],並且可能在未來的10年內發現這個天體[51]。

探测

2006年1月19日,第一艘以探索柯伊伯带为任务的太空船新视野号发射升空。该任务是由美国西南研究院首席研究员艾伦·斯特恩所领导的一个团队提出。新视野号太空船已于2015年7月14日抵达了冥王星,如果条件允许,它将继续对另外尚未确定的柯伊伯带天体继续研究。任何选择的柯伊伯带天体将是40和90公里(25至55英里)的直径,在理想情况下是白色或灰色,与冥王星的偏红颜色有对比。

2014年10月15日,NASA宣布发现一些柯伊伯带天体,可能会成为新视野号的研究目标。[53]

2015年8月26日,选择了第一个目标2014 MU69(绰号为“天涯海角(Ultima Thule)”,之后命名为小行星486958(486958 Arrokoth))。 航线调整于2015年10月下旬至11月上旬进行,将会导致2019年1月发生飞掠[54]。2016年7月1日,美国国家航空航天局(NASA)批准了对“新视野”(New Horizons)的额外资助,以访问该物体[55]。

2015年12月2日,新视野号在270 × 106公里(170 × 106英里) 处探测到了当时称为1994 JR1(后来称为15810 Arawn)的东西,这些照片显示了物体的形状和一个或两个细节[56]。

在2019年1月1日,新视野号成功地飞掠了当时称"天涯海角"的柯伊伯带小行星2014 MU69(后来称为Arrokoth),返回的数据表明Arrokoth是长32公里,宽16公里的密接小行星[57]。 新视野号上的Ralph仪器确认了Arrokoth是红色。 在接下来的20个月中,飞掠的数据将继续下载。

尽管已经研究了至少两个返回轨道或降落在冥王星上的任务的概念,但没有计划进行“新视野”的后续任务[58][59]。 除冥王星外,还有许多新视野无法访问的大型KBO,例如矮行星鸟神星(Makemake)和妊神星(Haumea)。 新任务将负责详细研究和研究这些物体。 泰雷兹阿莱尼亚宇航公司(Thales Alenia Space)研究了前往妊神星的轨道飞行任务的物流[60],这是一项高度优先的科学目标,这是因为它是包括多个其他TNO以及妊神星的环和两颗卫星的一个碰撞系列的母体的地位。

设计研究和概念任务

创神星(Quaoar)已经被考虑是探测星际物质的探测器的飞掠目标,因为它目前位于太陽圈的“鼻子”附近。 约翰·霍普金斯大学应用物理实验室的庞图斯·布兰特和他的同事们研究了一个在2030年代飞掠创神星的探测器,然后继续通过太陽圈鼻子进入星际介质[61][62]。他们对创神星的兴趣包括可能消失的甲烷大气层和冰火山[61] 。布兰特和他的同事研究的任务将使用太空發射系統(SLS)发射,并借助木星飞掠来实现30 km/s的速度。2012年发表的一项研究得出结论,小行星28978(Ixion)和雨神星(Huya)也是最可行的目标之一[63]。 作者计算出,如果在2039年发射,经过17年的巡航,轨道飞行器可能抵达小行星28978。

太阳系外的柯伊伯带

到2006年,天文学家们已经解决了被认为是围绕除了太阳之外的九个恒星的柯伊伯带状结构尘埃盘。它们似乎分为两类:半径超过50 AU的宽带和半径在20 AU到30 AU之间且边界相对尖锐的窄带(暂时类似于太阳系)[64]。除此之外,还有15–20%的太阳型恒星被观测到红外过量,这暗示了巨大的柯伊伯带状结构[65]。其他恒星周围最著名的岩屑盘都还很年轻,但是右边的两幅图像是由哈勃太空望远镜于2006年1月拍摄的,足够老(大约3亿年),已经稳定下来。 左图是宽带的“顶视图”,右图是窄带的“边缘视图”[64][66]。柯伊伯带中尘埃的电脑模拟表明,它年轻时可能类似于年轻恒星周围的窄环[67]。

相關條目

參考資料

外部連結

- Dave Jewitt's page @ University of Hawaii

- List of short period comets by family (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- Kuiper Belt Profile (页面存档备份,存于互联网档案馆) by NASA's Solar System Exploration (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- The Kuiper Belt Electronic Newsletter (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- Wm. Robert Johnston's TNO page (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- Minor Planet Center: Plot of the Outer Solar System (页面存档备份,存于互联网档案馆),illustrating Kuiper gap

- Website of the International Astronomical Union (页面存档备份,存于互联网档案馆)(debating the status of TNOs)

- XXVIth General Assembly 2006

- nature.com article: diagram displaying inner solar system, Kuiper Belt, and Oort Cloud (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- SPACE.com: Discovery Hints at a Quadrillion Space Rocks Beyond Neptune (页面存档备份,存于互联网档案馆) (Sara Goudarzi) 15 August 2006 06:13 a.m. ET

- The Outer Solar System (页面存档备份,存于互联网档案馆) Astronomy Cast episode #64, includes full transcript.