火星间歇泉

火星间歇泉(Martian geysers)或二氧化碳喷流,是推测火星南极地区在春季解冻期间发生小规模气体和尘埃喷发的地点。“黑色沙丘斑点”和“蜘蛛”或蜘蛛状[1] –为这类喷发所形成的两种最明显地表特征。

火星间歇泉与地球上的间歇泉不同,后者通常与热液活动有关,而前者则完全不同于任何地球地质现象。其反射率(反照率)、形状和特殊的蜘蛛般外观引发了有关它们起源的各种猜想,包括从结霜反射率差异到涉及生物作用的种种解释。然而,当前所有的地质物理模型都假设火星上存在某种喷流或类似喷泉的活动[2][3][4][5][6][7][8][9][10],但对于它们的特点以及形成过程目前仍存有争议。

这些特征是火星南极地区-南纬60°至80°,西经150°至310°,被非正式称为“神秘区域”所特有[11][12][13]。这片位于极地厚冰层陡坡和永久冻土之间的1米深二氧化碳(CO2)冰板过渡区明显为间歇泉群所在地。

二氧化碳冰的季节性结霜和解冻导致了许多特征的出现,比如在冰面下有蜘蛛状裂缝或通道的黑色沙丘斑点[3]-地面和二氧化碳冰之间蚀刻出的蜘蛛形放射状通道,使其看起来像蛛网,然后,积聚在通道内的压力喷出气体和黑色玄武质沙粒或尘埃,这些沙粒或尘埃沉积在冰面上,形成黑色的沙丘斑点[2][3][4][5][6][7][8]。这一过程很快,在数天、数周或数月的时间里就可观察到,这种增长速度在地质学上相当罕见——尤其是在火星上[14]。然而,蚀刻出更大的蜘蛛状通道似乎需要多年的时间[2],目前除了拍摄到的可见光和红外光谱图像外,尚没有有关这些特征的直接数据。

历史

这些被非正式称为黑色沙丘斑点和蜘蛛的地质特征分别是在1998年至1999年间火星全球探勘者号上MOC相机所拍摄图像中发现的[15][16]。起初,因为其外观,人们普遍认为它们是不相关的特征,所以从1998年到2000年,它们分别在不同的研究刊物上被报道([16][17][18] -分别)。“喷流”或“间歇泉”模型是从2000年起开始提出并完善的[4][5]。

“蜘蛛”一词由马林太空科学系统公司研发人员取名,其中一张最早也是最有趣的蜘蛛照片是在2000年10月被格雷格·奥玛所发现[19]。黑色沙丘斑点和蜘蛛是一种与二氧化碳(CO2)凝结(干冰)和升华循环作用有关的现象[20]。

最初也有人认为,这些黑色斑块只是受热裸露出的地表,但2006年的热成像显示,这些结构的温度与覆盖该地区的冰一样冷[9][20],表明它们是冰层上一层被冻结的薄黑色物质[9]。 然而,就在首次发现它们后不久,又发现它们为负地形特征-即放射状的凹槽或通道,今天被认为是像间歇泉般的喷口系统[2][3][4][5][6][7][8]。

形态

间歇泉最突出的两个特征(黑色沙丘斑点和蜘蛛通道)出现在火星初春时节,位于覆盖着二氧化碳(CO2或”干冰“)的沙丘地上,主要分布在沙丘山脊和斜坡上,初冬时消失。黑斑的形状常见为圆形,在斜坡上则常被拉长,有时伴有流体-可能是水-汇聚在沙丘底部的凹坑中[21][22]。黑色沙丘斑点一般宽15到46米(50到150英尺),相隔数百英尺[9]。斑点大小不一,有的直径仅20米[16][23],但可见到的更小尺寸受到成像分辨率的限制-而这些小黑斑可生长并合并成几公里宽。

蜘蛛特征,当单独观察时,形似圆形的叶状结构,让人联想到从中心点向外辐射的蛛网[24]。其辐射状图案代表了升华的气体在流向喷口时,在冰中形成的浅通道或管道[3][4]。整个蛛形通道网一般为160–300米,但相互间存在很大差异[2]。

每座间歇泉特征的形式似乎取决于当地流体或气体的成分及压力、冰层厚度、下伏砾石类型、当地气候和气象条件等综合因素[14]。间歇泉的边界似乎与地表所有其他属性(如海拔、地质结构、坡度、化学成分或热量性质)都无关[6];间歇泉状系统所产生的低反照率斑点、扇形结构和不规则斑块及小型状蜘蛛状放射通道网通常都与其位置有关[2][14][20]。起初,这些斑点看起来呈灰色,后来逐渐被认为主要是玄武岩质砂粒[17]的黑色喷射物所覆盖,中心于是变黑[18]。并非早春观测到的所有黑斑都与蜘蛛地形有关,但神秘地形上的黑斑和条纹大多数都与稍后出现的蜘蛛有关[2]。

美国宇航局拍摄的延时图像确认,随冰层中蜘蛛通道放射状地生长,黑色物质被明显喷出[9]。对单个感兴趣区域的延时成像还显示,小黑斑通常表明蜘蛛特征的位置尚不可见;它也显示了明显扩大的斑点,包括一些黑色扇状斑,这些斑点增长突出,并形成清晰的方向性,指示了风向的作用.[2]。

一些分支沟壑已改变,一些已损毁,而在近地表动态活动过程中形成的新地壳,大范围地改变了地形。因此,火星的二氧化碳近地表层似乎有一个动态循环过程,这一成长过程很快,发生在数天、数周或数月范围内,其速度在地质学上相当罕见——尤其是在火星上[14]。为解释火星南极冰盖上这些间歇泉不同颜色和形状的发展,已研究了许多地球物理模型。

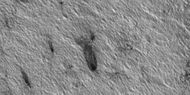

- HiWish程序控制下的高解析度成像科学设备所看到的喷流宽景图,许多喷流放大后都会出现蜘蛛。

- 喷流,高解析度成像科学设备拍摄,箭头所示处为双喷流,这可能为风向变化所致。

- 长喷流,高解析度成像科学设备拍摄。

- 蜘蛛,高解析度成像科学设备拍摄。

- 喷流和蜘蛛,高解析度成像科学设备拍摄。

- 喷流和蜘蛛,高解析度成像科学设备拍摄。

- 喷流和蜘蛛,高解析度成像科学设备拍摄。

- 喷流和蜘蛛宽景图,高解析度成像科学设备拍摄。

- 喷流和蜘蛛,高解析度成像科学设备拍摄。

- 火星蜘蛛状地形

间歇泉机制模型

据估计,喷发强度范围可从简单高潮到携带着黑色玄武质沙粒和尘埃在高空飘扬[9],高达160公里/小时或更高速的高压爆发[4][25]。下面将讨论当前提出的一些模型,这些模型主要研究产生间歇泉系统的驱动力。

大气压

火星表面的大气压每年变化范围约为6.7–8.8毫巴和7.5–9.7毫巴;每天变化约为6.4–6.8毫巴。由于气压的变化,地下气体周期性膨胀和收缩,在大气压升高时引起向下的气体流动,在大气压降低时则释出[7]。这一循环首先通过测量地表气压进行量化,地表气压每年以25%的幅度变化[2]。

- 笼形水合物模型

该模型提出了大气压升高时气体向下流动,大气压降低时气体向上流动的观点。在解冻过程中,冰(笼状物)可能部分迁移到土壤中,部分蒸发[7][14],这些位置可能与黑色沙丘斑点的形成有关,蜘蛛的”肢腿“作为气体流动的路径[7]。

干式排气

一些研究小组认为火星间歇泉是发生在冰层和下伏基岩之间的二氧化碳(CO2)气体和沙粒干式排放。众所周知,CO2冰板对太阳辐射几乎是透明的,其中72%的太阳能在偏离垂直方向60度处入射,能抵达1米厚的冰层底部[4][27]。此外,来自台湾和法国的独立团队测量了几个目标区域的冰层厚度,发现间歇泉区域的CO2霜层最大厚度约为0.76–0.78米,支持太阳光驱动的干式排气地球物理模型[8][28][29]。当南部春季CO2冰接收到足够的太阳能时,就会从底部开始CO2冰的升华[2],这股蒸汽积聚在冰板下面,压力迅速升高并产生喷发[6][9][14][30][31]。高压气体以160公里/小时(99英里/小时)或更高速度流过[4][25],在冰板下面,气体冲向喷口时会侵蚀地面,卷起松散的沙粒,蚀刻出蛛网状的沟槽[8]。黑色物质回落到表面,可能被风吹到斜坡上,在冰盖上形成黑色风纹图案[20][25],该模型与过去的观测结果相一致[25][32]。这些扇形斑的位置、大小和方向,有助于量化季节风和升华活动[26]。

很明显,季节性冰盖底部的升华更能产生出巨大的超压[2],它比上面讨论的冰上压力高4个数量级,比大气压力高5个数量级[2]。

太阳升起前会形成一些黑斑,太阳升起后会立即形成大量黑斑,这一观察结果支持了太阳系是由太阳能所驱动的观点[33]。最终冰会完全消失,黑色颗粒物质又回到了表面[33],该循环将会重复多次[20][34][35]。

2016年在实验室成功模拟了火星大气条件下,从二氧化碳冰板内触发出尘埃喷发的实验,为CO2喷流和扇斑生成模式提供了有力的支持[26]。

水驱动喷发

2004年,火星快车号卫星获得的数据就可能已确认,南极极盖有一层平均厚约3公里(1.9英里)的二氧化碳冰板[36],其中根据纬度的不同,所含水冰量也不同:明亮的极地冰盖本身是由85%的CO2冰和15%的水冰混合而成[37]。第二大冰源则是陡峭斜坡,称为“陡坎”,几乎全部由极地冰盖滑落到周围平原上的水冰构成[37],而陡坡和永久冻土之间的过渡区则就是间歇泉群所在的“神秘区域”处。

该模型探讨了水流活动产生侵蚀结构的可能性,其中受CO2气体驱动的浅亚表层土壤和水,穿过侵蚀裂缝,连接形成了覆盖着泥状物质和/或冰的蜘蛛状辐射支流[14][38][39][40]。

地热

一支欧洲研究小组提出,这些特征可能是一种迹象,表明喷流是由非太阳能因素引起的,例如地热[14][41]。 该模型很难与热辐射(红外)成像形式收集的证据相一致,这些证据显示扇状物、斑点和不规则斑块形成于冷流体或冷气体的排放[31][42]。

二氧化碳和水循环

迈克尔·C·马林是一位行星科学家,他所设计的火星全球探勘者相机,曾最早拍摄到了CO2间歇泉现象照片。马林一直致力于研究特定区域所获得的图像,并跟踪这些图像在几年内的变化。2000年,他模拟了二氧化碳(CO2)和水升华凝华的复杂过程,以显示扇状物和斑点的动态变化。典型的溶化过程模式是开始于沙丘边缘的小黑斑,然后这些黑斑逐个扩大,最终全部合并到一起[34]。这种扩展模式清晰而独特:先是一点黑核缓慢扩大,通常外侧伴有一圈明亮的边缘或“光晕”。由于这一过程为渐进式的向心现象,因此,每个亮区位置都会被逐惭扩大的暗区超越。虽然斑点最初是沿沙丘边缘发展,但很快会迅速蔓延到沙丘上和沙丘之间。随着春天的到来,扇形尾(“蜘蛛”)从中心点开始发育。当低反照率的极地沙粒在薄薄的霜层下升温时,就会发生解冻,导致霜冻蒸发,形成在沙丘上所看到的斑块黑核。而当蒸汽横向移动时,遇冷沉淀则会形成明亮的光晕。当裸露的砂层膨胀时,沉霜又会再次蒸发,此种循环将会重复多次[20][34][35]。

欧洲空间局

虽然欧洲航天局 (ESA) 尚未提出一种理论或模型,但他们指出,霜冻升华过程与图像中观察到的一些重要特征并不相符,而且这些斑点的位置和形状与物理解释也不一致,特别是因为它们无视引力规律,向下辐射和向上辐射的通道似乎一样多[43]。

生物源假说

一组匈牙利科学家提出,黑色沙丘斑点和通道可能是火星光合微生物的聚居地,这些微生物在冰盖下越冬,当阳光在早春返回极地时,光线穿过冰层,微生物会立刻开始光合作用并加热周围环境。在火星稀薄的大气层中,通常一小袋液态水会瞬间蒸发,而现在可被覆盖在它们周围的冰保留住。当冰层变薄时,微生物通过变灰而显现出来。当冰层完全融化时,它们又会迅速干枯变黑,其周围伴随着一圈灰色的光晕[22][44][45][46]。匈牙利科学家认为,即使是一个复杂的升华过程也不足以解释黑色沙丘斑点在时空上的形成和演化[23][47]。自从它们被发现以来,小说作家亚瑟·查理斯·克拉克就建议从天体生物学的角度来研究这些构造[19]。

一支欧洲跨国研究小组提出,如果蜘蛛在每年除霜期中,通道中都存在液态水,则这些结构就可能提供了一个生态位,那里的某些微观生命形式可能会在躲避紫外线太阳辐射的同时保持进退和适应[3]。英国和德国的研究小组还考虑了有机物、微生物甚至简单植物与这些无机结构共存的可能性,尤其是如该机制还包含液态水和地热源的前提下[14][48]。但他们也指出,大多数地质构造在不援引任何有机“火星生命”假设的情况下也能得到解释[14] (另请参阅: 火星生命)。

登陆器任务

除了拍摄到的可见光和红外光谱图像外,尚缺少有关这些特征的直接数据,目前正在考虑开发火星间歇泉跳跃者着陆器来研究间歇泉状系统[49][50],但当前还没正式提议,也没落实资金。

另请参阅

参考文献

外资链接