金玺诏书

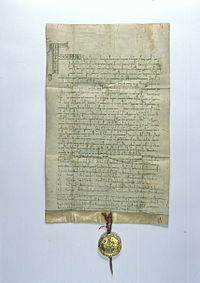

金璽詔書(拉丁语:bulla aurea),或著稱作「金色詔書」、「金記詔書」、「金皮詔書」或「黃金詔書」等,是指中世紀至文藝復興時期,由拜占庭帝國(東羅馬)皇帝或是歐洲君主所頒發的詔書,因下方系有金印,而非一般人使用的铅印、蜡印,故稱金璽詔書。[1]最有名的金璽詔書是1356年金璽詔書,為神聖羅馬皇帝查理四世發佈,該詔書任命了七大選帝侯。

金璽這個專有名詞本來專指代表金印的金質裝飾品本身,後來用來泛稱整張詔書。日文翻譯為「金印敕書」或「黃金文書」等,均不遠於原意。

起源

8世紀左右,拜占庭君士坦丁堡政府之詔書僅為單方面發出的命令,並沒有在會議上形成契約。然而,這樣最後被認定是十分不利的,特別是當拜占庭帝國面對不斷出現的外患,努力尋求一個抑制外來勢力損害帝國的方法時。12世紀時,拜占庭人開始在文章中繫上金璽,以增強協商時宣誓立約的威信。其它歐洲君王模仿拜占庭詔書樣式,只是更為謹慎正式。金璽詔書在西歐封建制度下得以修改加強,更較拜占庭的原形隆重正式,或者是宣佈更高級於普通的政令。

歷史上著名的金璽詔書

以下羅列出中古歐洲比較著名的金璽詔書:

- 1136年金璽詔書,西元1136年教宗英諾森二世發佈於波蘭格涅茲諾,又稱為格涅茲諾金璽詔書。

- 1212年金璽詔書,西元1212年神聖羅馬帝國皇帝腓特烈二世發佈於西西里島。承認波希米亞王位由貴族選舉產生,帝國不加以干涉;波希米亞王國可在帝國範圍之外,享有獨立地位,自鑄貨幣,有權任命主教,並且在帝國境內三百多個大小諸候國中,波希米亞居有首席地位。[2]

- 1214年金璽詔書,西元1214年由神聖羅馬帝國皇帝腓特烈二世發佈,割讓易北河與埃登河以北的土地予丹麥國王瓦爾德馬二世。

- 伯恩金璽詔書,推測是西元1218年由神聖羅馬帝國皇帝腓特烈二世於瑞士伯恩發佈,但是據學者考證認為是偽造。

- 1222年金璽詔書,西元1222年由匈牙利國王安德烈二世發佈,迫於貴族們的壓力,詔書確立的匈牙利貴族的權力,特別是在國王違法時反抗國王的權力,類似於英國大憲章的匈牙利版本。[3]

- 1224年金璽詔書,西元1224年由匈牙利國王安德烈二世發佈,授與居住在外西凡尼亞的撒克遜人某些權利。

- 里米尼金璽詔書,西元1226年由神聖羅馬帝國皇帝腓特烈二世發佈於義大利里米尼,授與條頓騎士團征服普魯士特許狀,使其獲得普魯士境內的一切貴族特權,德意志統治普魯士700年的歷史(1224-1945)就此展開。

- 1242年金璽詔書,西元1242年由匈牙利國王貝拉四世發佈,時值蒙古侵略歐洲之際,詔書頒予格拉代茨與薩莫柏(均在今日克羅埃西亞的扎格雷布市)自治市的地位。

- 1348年金璽詔書,西元1348年由波西米亞國王卡雷爾一世發佈,他就是後來出任神聖羅馬帝國皇帝的查理四世。詔書下令於布拉格建立查理大學,是為捷克乃至中歐最古老的大學,也是世界上最古老的大學之一。

- 1356年金璽詔書,這應該是最有名的金璽詔書。西元1356年由神聖羅馬帝國皇帝查理四世於紐倫堡發佈,確立了日後神聖羅馬帝國的皇帝以選舉產生,帝國境內有七位選帝侯享有此重要權力,分別是美因茲大主教、科隆大主教、特里爾大主教等三位教会选侯;波希米亞國王、萊茵普法尔茨伯爵、薩克森维騰堡公爵、布蘭登堡藩侯等四位世俗选侯。[4]當選侯們準備推舉新國王時,首先在聖巴塞羅謬教堂舉行彌撤,如果選侯們未能在30天內做出決定,那麼他們只能靠麵包和水維生。投票順序第一位為美因茲選侯,其後分別是特里爾選侯和科隆選侯;波希米亞選侯、普法爾茨選侯、薩克森選侯、布蘭登堡選侯。詔書公佈於帝國會議之後,選帝侯制度並無太大變動,一直持續至19世紀初。[5] 1356年金璽詔書還對闡述了其它方面的權利,只有城市內的居民能受到法律的保護,亦確立了各地選侯握有主權,能夠擁有「針對不同傳統習慣和語言的不同民族法律」之多元性。[6]

- 1702年金璽詔書,西元1702年由神聖羅馬帝國皇帝利奧波德一世頒佈,准許耶穌會於西利西亞首府布雷斯勞(波蘭語:弗羅茨瓦夫大學)創辦大學,即是今日布雷斯勞大學(波蘭語:弗羅茨瓦夫大學)的前身。