Libethenit

Libethenit ist ein eher selten vorkommendes Mineral aus der Mineralklasse der „Phosphate, Arsenate und Vanadate“ mit der chemischen Zusammensetzung Cu2[OH|PO4][4] und damit chemisch gesehen ein sogenanntes basisches Kupfer-Phosphat,[9] das heißt ein dem Kupfer(II)-phosphat verwandtes Mineral, bei dem ein Kupfer- durch ein Hydroxidion ersetzt ist.

| Libethenit | |

|---|---|

| |

| Allgemeines und Klassifikation | |

| IMA-Symbol | Lib[1] |

| Andere Namen | |

| Chemische Formel | |

| Mineralklasse (und ggf. Abteilung) | Phosphate, Arsenate, Vanadate |

| System-Nummer nach Strunz (8. Aufl.) Lapis-Systematik (nach Strunz und Weiß) Strunz (9. Aufl.) Dana | VII/B.04a VII/B.06-010 8.BB.30 41.06.06.02 |

| Kristallographische Daten | |

| Kristallsystem | orthorhombisch |

| Kristallklasse; Symbol | orthorhombisch-dipyramidal; 2/m2/m2/m[5] |

| Raumgruppe | Pnnm (Nr. 58)[4] |

| Gitterparameter | a = 8,06 Å; b = 8,38 Å; c = 5,88 Å[4] |

| Formeleinheiten | Z = 4[4] |

| Häufige Kristallflächen | {110}, {011}, {111}[6] |

| Physikalische Eigenschaften | |

| Mohshärte | 4[6] |

| Dichte (g/cm3) | gemessen: 3,97; berechnet: 3,972[6] |

| Spaltbarkeit | unvollkommen nach {100} and {010}[6] |

| Bruch; Tenazität | muschelig bis uneben[6] |

| Farbe | hell- bis dunkelolivgrün, dunkelgrün bis schwarzgrün, schwarz[6] |

| Strichfarbe | grünlichweiß bis grün[7] |

| Transparenz | durchscheinend[6] |

| Glanz | Glasglanz, Fettglanz auf Bruchflächen[6] |

| Kristalloptik | |

| Brechungsindizes | nα = 1,701 bis 1,704[8] nβ = 1,743 bis 1,747[8] nγ = 1,787 bis 1,790[8] |

| Doppelbrechung | δ = 0,086[8] |

| Optischer Charakter | zweiachsig negativ |

| Achsenwinkel | 2V = 80 bis 90°[8] |

| Pleochroismus | schwach:[8] X= hellgelblichblau Z= hellgrünlichblau |

Libethenit kristallisiert im orthorhombischen Kristallsystem und entwickelt meist kurzprismatische, keilförmige oder pseudo-oktaedrische Kristalle bis etwa drei Zentimeter Größe mit einem glasähnlichen, auf Bruchflächen auch fettähnlichen, Glanz auf den Oberflächen. Bekannt sind auch büschelige Mineral-Aggregate mit nadeligen bis blättrigen Kristallen sowie traubige, kugelige oder faserige Massen.[10][6] Die durchscheinenden Kristalle sind von hell- bis dunkel(oliv)grüner oder schwarzgrüner bis schwarzer Farbe. Auf der Strichtafel hinterlässt Libethenit allerdings einen eher blassen, grünlichen bis grünlichweißen Strich.

Etymologie und Geschichte

Erstmals entdeckt wurde das Mineral von August Breithaupt bei einer Vergleichsanalyse von sogenanntem „Phosphorkupfer aus Libethen“ (eines Teils von Werners Olivenerz) aus Ľubietová (deutsch Libethen) in der heutigen Slowakei (ehemals Ungarn) zur Abgrenzung des ebenfalls in Proben aus Libethen entdeckten Euchroits. Breithaupt konnte nachweisen, dass die Zusammensetzung nicht mit dem Phosphorkupfer (Pseudomalachit) aus Rheinbreitbach übereinstimmte, sondern eine eigene Mineralart darstellte, die der Charakteristik nach zu dem bereits 1824 durch Friedrich Mohs beschriebenen „diprismatischen Oliven-Malachit“ passte.[11] Breithaupt schlug in seiner 1823 erschienenen Publikation Vollständige Charakteristik des Mineral-Systems den „kürzeren, das Gedächtnis weniger belästigenden“ Namen Libethenit nach dessen Typlokalität vor.[2]

Als genaue Typlokalität gilt inzwischen die Kupfer-Lagerstätte „Podlipa“ und ehemaligen Gruben Podlipa und Reinera bei Ľubietová, von denen nur noch die Bergehalden begehbar sind.[12][13]

Das Typmaterial des Minerals wird in der Mineralogischen Sammlung der Technischen Universität Bergakademie Freiberg unter den Katalog-Nummern 20362, 20368 und 20369 aufbewahrt.[14][15]

Klassifikation

In der veralteten 8. Auflage der Mineralsystematik nach Strunz gehörte der Libethenit zur Mineralklasse der „Phosphate, Arsenate und Vanadate“ und dort zur Abteilung „Wasserfreie Phosphate, Arsenate und Vanadate mit fremden Anionen“, wo er zusammen mit Adamin, Eveit und Olivenit die „Adamin-Reihe“ mit der System-Nr. VII/B.04a innerhalb der „Adamin-Paradamin-Gruppe“ (VII/B.04) bildete.

Im zuletzt 2018 überarbeiteten und aktualisierten Lapis-Mineralienverzeichnis nach Stefan Weiß, das sich aus Rücksicht auf private Sammler und institutionelle Sammlungen noch nach dieser alten Form der Systematik von Karl Hugo Strunz richtet, erhielt das Mineral die System- und Mineral-Nr. VII/B.06-10. In der „Lapis-Systematik“ entspricht dies ebenfalls der Abteilung „Wasserfreie Phosphate, mit fremden Anionen F,Cl,O,OH“, wobei in den Gruppen VII/B.02 bis 19 die Verbindungen mit mittelgroßen Kationen (Mg, Mn, Fe, Cu, Zn) eingeordnet sind. Libethenit bildet hier als Namensgeber die „Libethenit-Gruppe“ mit den weiteren Mitgliedern Adamin, Auriacusit, Eveit, Olivenit, Paradamin, Tarbuttit, Zincolibethenit und Zinkolivenit.[7]

Auch die seit 2001 gültige und von der International Mineralogical Association (IMA) zuletzt 2009 aktualisierte[16] 9. Auflage der Strunz’schen Mineralsystematik ordnet den Libethenit in die Abteilung der „Phosphate usw. mit zusätzlichen Anionen; ohne H2O“ ein. Diese ist allerdings weiter unterteilt nach der relativen Größe der beteiligten Kationen und dem Stoffmengenverhältnis der zusätzlichen Anionen zum Phosphat-, Arsenat- bzw. Vanadatkomplex (RO4), so dass das Mineral entsprechend seiner Zusammensetzung in der Unterabteilung „Mit ausschließlich mittelgroßen Kationen; (OH usw.) : RO4 ≤ 1 : 1“ zu finden ist, wo es ebenfalls namensgebend die „Libethenitgruppe“ mit der System-Nr. 8.BB.30 und den weiteren Mitgliedern Adamin, Auriacusit, Eveit, Olivenit, Zincolibethenit und Zinkolivenit bildet.

Auch die vorwiegend im englischen Sprachraum gebräuchliche Systematik der Minerale nach Dana ordnet den Libethenit in die Klasse der „Phosphate, Arsenate und Vanadate“ und dort in die Abteilung der „Wasserfreie Phosphate etc., mit Hydroxyl oder Halogen“ ein. Hier ist er in der „Olivenitgruppe“ mit der System-Nr. 41.06.06 innerhalb der Unterabteilung „Wasserfreie Phosphate etc., mit Hydroxyl oder Halogen mit (A)2(XO4)Zq“ zu finden.

Chemismus

In der idealen Zusammensetzung von Libethenit (Cu2(PO4)(OH)) besteht das Mineral pro Formeleinheit aus je zwei Teilen Kupfer (Cu), einem Komplex aus einem Phosphor- (P) und vier Sauerstoffionen (O) sowie einem Hydroxidion mit je einem Sauerstoff- und einem Wasserstoffion (H). Dies entspricht einem Massenanteil (Gewichts-%) von 53,16 Gew.-% Cu, 12,96 Gew.-% P, 33,46 Gew.-% O und 0,42 Gew.-% H[17] oder in der Oxidform 66,55 Gew.-% Kupfer(II)-oxid (CuO), 29,69 Gew.-% Phosphorpentoxid (P2O5) und 3,77 Gew.-% Wasser (H2O).[5]

Die Analyse natürlicher Mineralproben aus der Typlokalität Ľubietová in der Slowakei ergab leicht abweichende Werte von 66,29 Gew.-% CuO, 26,46 Gew.-% P2O5 und 4,04 Gew.-% H2O sowie zusätzlich einen geringen Anteil von 2,30 Gew.-% Arsen(V)-oxid (As2O5). Eine weitere Mineralprobe aus der Mercedes Mine bei Coquimbo im Kleinen Norden von Chile hatte dagegen fast die Idealzusammensetzung mit 66,42 Gew.-% CuO, 29,31 Gew.-% P2O5 und 3,74 Gew.-% H2O.[6]

Libethenit bildet mit Adamin (Zn2[OH|AsO4]) und Olivenit (Cu2[OH|AsO4]) eine nach ihm benannte isomorphe Mischreihe.[10] Da Olivenit ebenfalls in Ľubietová gefunden wurde,[12][13] kann dies die Fremdbeimengungen von Arsen im Libethenit erklären.

Kristallstruktur

Libethenit kristallisiert isotyp mit Adamin, Olivenit und Andalusit[10] in der orthorhombischen Raumgruppe Pnnm (Raumgruppen-Nr. 58) mit den Gitterparametern a = 8,06 Å; b = 8,38 Å und b = 5,88 Å sowie vier Formeleinheiten pro Elementarzelle.[4]

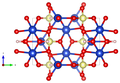

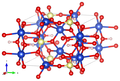

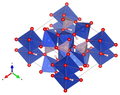

Die Kristallstruktur von Libethenit besteht aus kantenverknüpften MO4(OH)2-Oktaedern, die Ketten parallel der c-Achse [001] bilden. Diese werden flankiert von RO4-Tetraedern, die benachbarte Ketten vernetzen und dadurch ein offenes Gerüst zu bilden. Kanäle im Gerüst enthalten Dimere von kantenverknüpften, trigonalen MO3O(OH)-Dipyramiden, die Ecken mit den Oktaedern und Tetraedern des Gerüsts teilen.[4]

| Kristallstruktur von Libethenit |

|

| Farbtabelle: _ Cu _ P _ O _ H |

Bildung und Fundorte

Libethenit bildet sich als Sekundärmineral in der Oxidationszone von Kupfer-Lagerstätten und tritt dort überwiegend in Paragenese mit Azurit, Malachit, Pseudomalachit, Chrysokoll sowie verschiedenen Eisenoxiden entweder einzeln aufgewachsenen oder in Drusen auf.

Als eher seltene Mineralbildung kann Libethenit an verschiedenen Fundorten zum Teil reichlich vorhanden sein, insgesamt ist er aber wenig verbreitet. Weltweit sind bisher rund 260 Fundstätten für Libethenit dokumentiert (Stand: 2022).[18] Außer an seiner Typlokalität, den ehemaligen Gruben Podlipa und Reinera bei Ľubietová, fand sich das Mineral in der Slowakei nur noch in der nahe gelegenen Kupferlagerstätte „Farbište“ in der Gemeinde Poniky und auf den Halden der ehemaligen Kupfergruben bei Piesky in der Gemeinde Špania Dolina im Okres Banská Bystrica sowie im „Hrubá Gang“ bei Rudňany (deutsch: Kotterbach) im Okres Spišská Nová Ves.[19]

Bekanntheit aufgrund außergewöhnlicher Libethenitfunde erlangte vor allem die Kupfer-Cobalt-Grube Rokana (auch Nkana Mine) bei Kitwe in Sambia mit bis zu drei Zentimeter großen und überwiegend vollkommen ausgebildeten Kristallen. Immerhin bis zu einem Zentimeter große Kristalle kennt man aus Kambove (Provinz Haut-Katanga) in der Demokratischen Republik Kongo und der Kupferlagerstätte Mednorudyanskoye bei Nischni Tagil (russisch: Ни́жний Таги́л; englisch: Nizhnii Tagil) in der russischen Oblast Swerdlowsk (Ural).[20]

In Deutschland konnte Libethenit bisher in den Gruben Silberbrünnle in Haigerach bei Gengenbach, Fuchsloch im Sulzbachtal nahe Gutach und Clara bei Oberwolfach sowie bei Neubulach in Baden-Württemberg, bei Hagendorf-Süd (Grube Cornelia) und Brensdorf (Grube Roland) in Bayern, an zwei Fundpunkten bei Reichenbach (Lautertal) sowie bei Essershausen (Grube Mark) und am Eisenberg (Gruben Victor und St. Georg) in Hessen, bei Eiserfeld (Gruben Eisenzecher Zug und Kalterborn) sowie in der Zinkhütte Birkengang (auch Friedrich-Wilhelm) und den Schlackehalden einer aufgelassenen Kupferhütte bei Kall in Nordrhein-Westfalen, in den Gruben Bendisberg bei St. Jost, Venus bei Obererl und Virneberg bei Rheinbreitbach in Rheinland-Pfalz, in einem Kupferbergwerk bei Düppenweiler im Saarland, in mehreren Gruben im Bergbaurevier Graul und auf den Halden der ehemaligen Kupfergrube Altväter samt Eschig bei Sayda in Sachsen sowie in einer ehemaligen Absetzerhalde bei Ronneburg, in Cu-, Ni- und Bi-führenden Siderit-Gängen am Tännig nahe Bad Lobenstein und der Grube Arme Hilfe bei Ullersreuth in Thüringen entdeckt werden.

Fundorte in Österreich und der Schweiz sind bisher nicht bekannt, jedoch sind weitere Fundorte in Argentinien, Australien, Belgien, Bolivien, Brasilien, Chile, China, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Japan, Kasachstan, der Republik Kongo, Laos, Marokko, Mexiko, der Mongolei, Namibia, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien, Südafrika, Tschechien, Usbekistan, im Vereinigten Königreich (England) sowie den Vereinigten Staaten von Amerika (Arizona, Colorado, Idaho, Kalifornien, Montana, Nevada, New Mexico, North Carolina, Pennsylvania, South Dakota, Utah, Virginia) dokumentiert.[19]

Synthetische Herstellung

Man erhält Libethenit durch Erhitzen von Kupferphosphat Cu3P2O8+3H2O mit Wasser in zugeschmolzenen Röhren.[21]

Siehe auch

Literatur

- August Breithaupt: Vollständige Charakteristik des Mineral-Systems. Arnoldische Buchhandlung, Dresden 1823, S. 266–267 (rruff.info [PDF; 321 kB; abgerufen am 3. Februar 2022] 171. Euchroït. Diprismatischer Oliven-Malachit).

- Andreas Cordsen: A crystal-structure refinement of libethenite. In: The Canadian Mineralogist. Band 16, 1978, S. 153–157 (englisch, rruff.info [PDF; 538 kB; abgerufen am 3. Februar 2022]).

- Hans Jürgen Rösler: Lehrbuch der Mineralogie. 4. durchgesehene und erweiterte Auflage. Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie (VEB), Leipzig 1987, ISBN 3-342-00288-3, S. 646.

- Helmut Schröcke, Karl-Ludwig Weiner: Mineralogie. Ein Lehrbuch auf systematischer Grundlage. de Gruyter, Berlin; New York 1981, ISBN 3-11-006823-0, S. 621.

Weblinks

- Libethenit. In: Mineralienatlas Lexikon. Geolitho Stiftung

- Libethenite search results. In: rruff.info. Database of Raman spectroscopy, X-ray diffraction and chemistry of minerals (RRUFF) (englisch).

- American-Mineralogist-Crystal-Structure-Database – Libethenite. In: rruff.geo.arizona.edu. (englisch).