Gliese 436 b

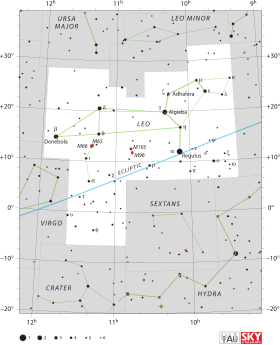

Gliese 436 b, aussi nommée GJ 436 b[6], est une planète extrasolaire (exoplanète) en orbite autour de l'étoile Gliese 436[7], une naine rouge située dans la constellation zodiacale du Lion, à environ 33,1 années-lumière (10,1 parsecs) de la Terre.

| Gliese 436 b - Awohali | |

Vue d'artiste de Gliese 436 b, de son nuage et de sa queue d'hydrogène, en orbite autour de son étoile Gliese 436. | |

| Étoile | |

|---|---|

| Nom | Gliese 436 |

| Constellation | Lion |

| Ascension droite | 11h 42m 11,09368s[1] |

| Déclinaison | +26° 42′ 23,6537″[1] |

| Type spectral | M2,5V[1] |

Localisation dans la constellation : Lion | |

| Planète | |

| Type | Neptune tiède |

| Caractéristiques orbitales | |

| Demi-grand axe (a) | 0,029 1 ± 0,000 4 ua [2] |

| Excentricité (e) | 0,150 ± 0,012 [2] |

| Période (P) | 2,643 904 ± 0,000 005 d [3] |

| Inclinaison (i) | 86,5 ° [3] |

| Argument du périastre (ω) | 351±1,2 ° |

| Époque (τ) | 2 451 551,716 ±0,01JJ |

| Caractéristiques physiques | |

| Masse (m) | 22,2±1,0 M⊕ [2] |

| Rayon (R) | 3,95+0,35 R⊕ [2],[4] |

| Masse volumique (ρ) | 1 510 kg/m3 |

| Température (T) | 520 K [2] |

| Découverte | |

| Découvreurs | Butler, Vogt, Marcy et al. |

| Méthode | Méthode des vitesses radiales, Transits dans le visible |

| Date | |

| Autre(s) méthode(s) de détection | Transits dans l'UV |

| Statut | confirmée[5] |

| modifier | |

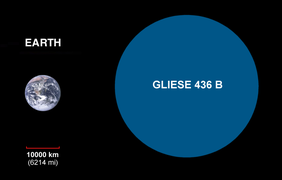

Découverte en 2004, Gliese 436 b fut l'une des premières exoplanètes connues de cette (petite) taille, en dehors du système solaire[8] : il s'agit en effet d'un objet à peine une fois et demi plus massif que Neptune (23 masses terrestres pour GJ 436 b contre 17 pour Neptune), dont une caractéristique est la présence d'une immense queue cométaire. Elle est entourée d'un nuage d'hydrogène, surnommé le Béhémoth[9],[10], qui lui donne l'apparence d'une comète géante.

Méthodes de détection

Vitesses radiales : découverte

Gliese 436 b a été découverte en 2004 par l'équipe de Paul Butler (Carnegie Institute of Washington) et Geoffrey Marcy (Université de Californie à Berkeley)[7]. Avec 55 Cancri e, Gliese 436 b a été l'une des premières d'une nouvelle classe d'exoplanètes, dont la taille est similaire à celle de Neptune, classe nommée Neptune chauds. Auparavant, seuls des Jupiter chauds avaient été découverts.

La masse de Gliese 436 b a pu être déterminée à l'aide des vitesses radiales. Elle se révèle 22 fois plus grande que celle de la Terre, et donc supérieure d'environ 30 % à celle de Neptune.

Transit

En lumière visible, caractéristiques physiques

En 2007, la planète a été vue transitant devant son étoile. La profondeur des transits observés est de 0,69 %. Cela permet de déterminer le rayon de la planète, très proches de celui de Neptune. En date de mai 2007, Gliese 436 b était donc la plus petite exoplanète connue qui transite devant son étoile.[réf. nécessaire]

En ultraviolet, découverte d'une queue cométaire

Dans une étude publiée le dans The Astrophysical Journal[11], Jennifer R. Kulow et ses collaborateurs annoncent la première étude dans l'ultraviolet lointain d'une planète de type Neptune chaud, GJ 436 b. Pour cette étude, ils ont utilisé le Space Telescope Imaging Spectrograph (Spectrographe imageur du Télescope spatial) du télescope spatial Hubble. Ils ont utilisé les spectres réalisés en Lyman-α afin de mesurer l'évolution temporelle du flux de l'étoile. Ils rapportent l'observation de variations qu'ils interprètent comme étant dues à l'absorption par l'atmosphère de la planète pendant le transit.

Dans un article paru le sur le site web de la revue Nature[12], David Ehrenreich et ses collaborateurs annoncent la mesure de transits en ultraviolet, d'une profondeur de 56.3 ± 3.5% (1σ), bien supérieure aux 0,69 % de profondeur observés dans le visible. Ces transits en UV commencent deux heures avant leur contrepartie dans le visible et se terminent plus de trois heures après — un résultat très différent de l'étude de Kulow ci-dessus, en réalité basée sur des éphémérides imprécises. L'interprétation de ce phénomène est la présence d'un énorme nuage principalement composé d'atomes d'hydrogène qui s'étend tel une queue de comète qui traîne derrière GJ 436 b. La planète perdrait ainsi de 108 à 109 grammes (de 100 à 1 000 tonnes) de gaz par seconde. Depuis sa formation, la planète aurait perdu ainsi 10 % de sa masse. Cette « fuite » de gaz est trop faible pour que la planète perde son atmosphère pendant la durée de vie de son étoile.

La queue cométaire, longue d'environ quinze millions de km, tandis qu'un nuage d'hydrogène d'environ trois millions de kilomètres de diamètre se serait formé[13].

Ce n'est pas la première fois qu'un tel échappement de gaz est observé, mais jusqu'alors c'était autour de planètes très chaudes. La perte de masse atmosphérique affectant d'autant plus les planètes que leur masse est petite, cette découverte suggère que les planètes telluriques chaudes pourraient avoir été initialement des objets tels Neptune mais qui auraient par la suite perdu toute leur atmosphère.

Caractéristiques orbitales

Une orbite autour de son étoile dure environ 2 jours et 15,5 heures terrestres. La température à la surface de la planète est élevée, mais pas autant que sur d'autres exoplanètes d'orbites similaires, car son étoile est une naine de type M (et donc assez froide).

L'orbite de Gliese 436 b est fortement elliptique (e = 0,16), mais se distingue surtout par son inclinaison (i = 80+21

−18°) : la planète passe quasiment au dessus des pôles de son étoile[15],[16]. Cette orbite polaire et très elliptique pourrait ne pas être ancienne, mais être due à la présence d'une planète perturbatrice plus massive et plus lointaine, encore inconnue. L'activité cométaire de la planète ne daterait elle aussi que de la transformation de l'orbite à partir d'une orbite initiale de faibles inclinaison et ellipticité.

Caractéristiques physiques

- Vue d'artiste.

- Comparaison de la taille relative entre la Terre et la taille de Gliese 436 b.

- Structure interne possible de Gliese 436 b.

- Gliese 436 b et son étoile vu dans Celestia.

Les principaux constituants de la planète sont certainement des formes exotiques de « glace chaude »[17], qui reste solide à cause de la pression élevée des couches externes compressées par la gravité de la planète, malgré sa température de 250 °C[18]. Une couche d'hydrogène et d'hélium, d'environ 10 % de la masse totale, est probablement nécessaire pour expliquer le rayon de la planète.

Notes et références

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

Articles scientifiques

- [Bean et al. 2008] (en) J. L. Bean et al., « A Hubble Space Telescope transit light curve for GJ 436b », Astronomy & Astrophysics, Observatoire européen austral, vol. 486, no 3, , p. 1039-1046 (DOI 10.1051/0004-6361:200810013, lire en ligne, consulté le ).

Les co-auteurs de l'article sont, outre J. L. Bean, G. F. Benedict, D. Charbonneau, D. Homeier, D. C. Taylor, B. McArthur, A. Seifahrt, S. Dreizler et A. Reiners.

Les co-auteurs de l'article sont, outre J. L. Bean, G. F. Benedict, D. Charbonneau, D. Homeier, D. C. Taylor, B. McArthur, A. Seifahrt, S. Dreizler et A. Reiners. - Khodachenko et al. 2019

- [Lavie et al. 2017] Baptiste Lavie et al., « The long egress of GJ 436b’s giant exosphere » [« Le long egress de l'exosphère géante de GJ 436 b »], Astronomy & Astrophysics, Les co-auteurs de l'article sont, outre Baptiste Lavie, David Ehrenreich, Vincent Bourrier, Alain Lecavelier des Étangs, Alfred Vidal-Madjar, Xavier Delfosse, A. Gracia Berna, Kevin Heng, Nicolas Thomas, Stéphane Udry et Peter J. Wheatley. Publié en ligne le .

Communiqués de presse

- [UniGE 2017] « Le retour de la planète chevelue », Communiqués de presse, Université de Genève, (lire en ligne)

- [PlanetS 2017] (en) Pierre Bratschi, « Return of the comet-like exoplanet », News, PlanetS, (lire en ligne)

Articles de vulgarisation

Articles connexes

Liens externes

- (en) The Extrasolar Planets Encyclopedia: Fiche de l'étoile: Gliese 436 Fiche de la planète

- (en) Hot "ice" may cover recently discovered planet, Reuters, .

- (en) Astronomers Detect Shadow Of Water World In Front Of Nearby Star (sur le site de Science Daily).

- (en) Gliese 436 b sur la base de données Simbad du Centre de données astronomiques de Strasbourg.

- Une exoplanète défie les modèles planétologiques, Futura Sciences, .