Réserve de parc national de l'Archipel-de-Mingan

La réserve de parc national de l'Archipel-de-Mingan, créée en 1984, ou site patrimonial de l'Archipel-de-Mingan, baigne dans les eaux du golfe Saint-Laurent, dans la région administrative de la Côte-Nord, dans la municipalité de Havre-Saint-Pierre, face à l'île d'Anticosti.

| Pays | |

|---|---|

| Province | |

| Municipalité régionale de comté | |

| Coordonnées | |

| Ville proche | |

| Superficie | 150,00 km2 |

| Type | |

|---|---|

| Catégorie UICN | |

| WDPA | |

| Création | |

| Visiteurs par an | 33 897 |

| Administration | |

| Site web |

Accessible par la mer ou par les airs, la réserve protège un millier d'îles, d'îlots de rochers, de cayes et de récifs calcaires dans une mosaïque de plusieurs écosystèmes se côtoyant sur de petites surfaces insulaires.

La réserve abrite la plus grande concentration de monolithes d’érosion au Canada, des sites fossilifères importants, des milieux écologiques uniques, une flore arctique alpine, dont le chardon de Mingan, des oiseaux marins regroupant les plus grandes concentrations de sternes arctiques, de sternes pierregarins et d’eiders à duvet du Saint-Laurent[1],[2],[3],[4],[5].

Géographie

L’archipel de Mingan est un site patrimonial historique majeur au Québec, c’est aussi un milieu naturel minordique avec quelques éléments biophysiques originaux : calcaire ordovicien, cuestas, morphogenèse associée à la mer, couverture végétale subarctique et faune aviaire variée. La construction de la route 138 en 1976 a permis de défricher ce territoire fragile et non protégé. En 1979, l’auteur de L’archipel de Mingan : un espace nordique entre exploitation et conservation, propose que cet archipel devienne un parc de conservation et de loisirs intensifs, ce qui est fait en 1984.

Baignées par les eaux du détroit de Jacques-Cartier, les îles qui forment l'archipel de Mingan longent la côte nord du fleuve Saint-Laurent, sur 90 km, près de la terre ferme, de la Longue Pointe-de-Mingan jusqu'à l'extrémité est de la baie Saint-Laurent. Elles forment l'ensemble d'îles le mieux défini de toute la rive nord du Saint-Laurent, à l'est de Sept-Îles.

Les refuges d'oiseaux migrateurs de Betchouane et une partie de Watshishou font partie de la réserve de parc national de l'Archipel-de-Mingan[5],[6],[7],[8],[9],[10].

Géologie : recherche incomplète. Archipel de Mingan et bassin d'Anticosti, cartes géologiques, figures, comparaisons, diagraphies, formations, le texte ci-dessous démontre les défis de citer des sources, car peu de données publiques existent pour une superficie aussi grande, voici donc, le moins mal possible 2024-01-17: « La région des îles Mingan et une partie de la terre ferme au nord de celles-ci reposent sur des roches sédimentaires de l’Ordovicien. La séquence des îles Mingan est composée de deux formations, la Romaine en-dessous et la Mingan au-dessus.

Les parties exposées de la formation de Romaine sont constituées de dolomie et d’un peu de schiste. Il peut y avoir un grès à la base. Les lits sont généralement épais et d’apparence plus ou moins rugueuse, à certains endroits, ils semblent pétris ensemble.

La formation de Mingan est composée de conglomérat, de grès et de schiste. Ces strates clastiques sont recouvertes de calcaires. Ces strates contiennent beaucoup de matériel fossile fragmentaire et sont localement mal cimentées. La plus grande partie de la formation est constituée de calcaires à grain fin, dont certains ont une texture semi-lithographique. Les fossiles sont localement communs et souvent abondants. On estime que l’épaisseur exposée ne dépasse pas 155 pieds[11],[12] en anglais[13],[14],[15]. »

Flore

Les frères Marie-Victorin et Rolland Germain F. E. C. ont exploré la région de 1924 à 1928. Leurs travaux ont sensibilisé la communauté scientifique de l’énorme intérêt de l'archipel Mingan. Depuis, d’autres botanistes enrichissent les connaissances écologiques et phytogéographiques de ce secteur.

La végétation des îles de Mingan appartient à la région forestière boréale de Chibougamau-Natashquan dominée par l'épinette noire. La latitude élevée, la faible altitude, jumelées au voisinage des courants froids du Labrador expliquent la végétation subarctique propre à la Minganie.

La nature entièrement calcaire des roches horizontales stratifiées, qui constituent l'Anticosti - Minganie, exerce une influence profonde sur la structure de la flore et sur le choix des espèces.

Les espèces exclusives à la Minganie, sont : Circium foliosum var. Minganense. Erysimum coarctatum. Senecio pseudoarmica forma Rollandii.

Remarquable par sa richesse, la flore compte 350 plantes vasculaires dont la présence de deux taxons rares : Cirsium foliosum var. Minganense et Cypripedium passerinum var. Minganense. Soixante espèces sont nouvelles par rapport à la liste des récoltes de la Minganie établie par Marie-Victorin et Rolland-Germain (1969). Ont aussi été dénombrés 150 bryophytes et 152 lichens, parmi lesquels 29 sont des additions au Nouveau Catalogue des lichens, publié par Lepage, (1972)[16],[17],[18],[19],[20].

- Calypso bulbosa (L.) Oakes, Calypso d’Amérique, Calypso bulbeux. Plante des bois moussus, des régions calcaires du Québec (Gaspésie, Minganie, Anticosti), rare ailleurs[21]

- Frère Marie-Victorin (1885-1944), archipel de Mingan 1928, en main, le C. minganense (grande plante pâle, à capitules ramassés en une masse dépassée par les feuilles[22],[23]

- Flore nordique à nos pieds sur Niapiskau

- îlot de krummholz dans la lande à cailloutis sur l'île Quarry

- Tourbière sur l'île Quarry

- Lande à cailloutis et estran sur l'Île Quarry. Au sol à l'avant plan, Mertensie maritime.

Faune

La mer et la terre sont deux mondes intimement liés. À proprement parler, le territoire du parc n’est constitué que des îles Mingan et non de la mer. Mais comment dissocier les îles de l’immensité bleue environnante ?

Près de 200 espèces d’oiseaux peuvent être observées sur le terrain

- Parulines, Balbuzards pêcheurs, Passereaux, de nombreux Échassiers

- Sterna hirundo. - Sterne pierregarin, Istorlet, Hirondelle de mer. - Common tern

- Alca torda. -Petit pingouin. -Razorbill

- Haliaeetus leucocephalus. -Bald Eagle. -Pygargue à tête blanche

- Somateria mollissima. -Common Eider. -Eider à duvet

- Fratercula arctica. Macareux moine. -Atlantic Puffin

- Bucephala islandica. -Barrow's Goldeneye. -Garrot d'Islande

Afin d'assurer le succès reproducteur des oiseaux, certaines îles ou secteurs d'îles sont interdits à la circulation pendant la période de nidification[24].

- Bécasseau semipalmé, île Quarry

- Photographe et volée de limicoles.

Le grand nombre d’habitats des îles servent de refuge à de multiples mammifères

- Castor canadensis. -Castor du Canada -Castor d’Amérique du Nord

- Lontra canadensis. – Loutre du Canada. -Loutre de rivière d’Amérique du Nord

- Ondatra zibethicus L. – Rat musqué. -Rat musqué

- Vulpes vulpes L. -Renard roux. -Renard roux

- Tamiasciurus hudsonicus. -Écureil roux - Écureuil roux d’Amérique

- Lepus americanus. – Lièvre de neige. Lièvre d’Amérique

- Mustela erminea L. – Hermine. -Hermine

- Certaines espèces de chauves-souris et un certain nombre de petits rongeurs

- À l’occasion, on peut trouver des ours noirs et des orignaux sur certaines îles près de la côte

Il existe trois types de phoques dans l’archipel de Mingan

- Halichoerus grypus. -Phoque gris. -Grey Seal

- Phoca vitulina. Phoque commun. -Harbour Seal

- Pagophilus groenlandicus. -Phoque du Groenland. -Harp Seal

Les eaux de l’archipel de Mingan et au-delà sont les terrains de chasse des cétacés attirés par les immenses bancs de plancton et de poissons qui abondent dans les eaux froides du golfe du Saint-Laurent.

- Lagenorhynchus acutus. -Dauphin à nez blanc. -White-beaked dolphin

- Phocoena phocoena. -Marsouin commun. -Harbor Porpoise

- Balaenoptera acutorostrata. -Petit rorqual. -Minke whale

- Megaptera novaeangliae. -Baleine à bosse. -Humpback whales

- Balaenoptera physalus. - Rorqal commun. -Fin whale

Les animaux des bois vivent côte à côte avec ceux dont l’habitat est la côte ou l’eau froide salée du golfe du Saint-Laurent[3],[6],[8],[9],[16],[20],[24],[25].

Histoire

Fleuve Saint-Laurent

Le fleuve que les Amérindiens avaient baptisé «le chemin qui marche» est craint, avec raison. Sur la route des conquérants, explorateurs, pêcheurs, chasseurs, aventuriers, et autres navigateurs, c'est en entrant dans les eaux du fleuve que s'amorce l'opération la plus difficile du voyage. La faible profondeur de certains chenaux, les récifs de l'estuaire, les hauts-fonds, les courants en diagonale, la brume et la présence de chenaux étroits et sinueux, l'hiver et la glace sont les difficultés qu'il faut surmonter.

Durant le régime français (1534-1763), plusieurs naufrages marquent l'histoire de la navigation sur le fleuve Saint-Laurent, devant ces pertes, on jette souvent l'ancre pour la nuit, pour repartir le lendemain ou attendre le vent favorable.

Chemin de découverte, voie de transport et de peuplement, axe de commerce et de développement, route navigable privilégiée, mal connue, difficile et dangereuse, les marins ne s'aventurent pas sur le Saint Laurent la nuit tombée, ni avant le début du mois de mai, ni après la fin de novembre[26],[27].

L'archipel de Mingan

L'occupation humaine de l'archipel de Mingan remonte à au moins 2000 ans. Les premiers occupants, des groupes d'Autochtones, sont attirés par les ressources marines de cette partie du golfe et y pratiquent, entre autres activités, la cueillette de mollusques, la pêche au saumon et la chasse au phoque.

Dès le 16e siècle, Espagnols, Portugais et Basques exploitent les richesses marines des côtes, du golfe et de l'estuaire, les Basques pêchent la morue et chassent la baleine dans l'archipel de Mingan.

Des fouilles effectuées, en 1986, par le Service canadien des Parcs, région du Québec, à l'île Nue de Mingan et l'île du Havre de Mingan révèlent les vestiges d'un four en pierres servant aux Basques à fondre la graisse des mammifères marins. La documentation historique et les artefacts suggèrent que ce four a été construit et utilisé par des Basques aux XVIIe et XVIIIe siècles.

L'archipel de Mingan constitue un patrimoine historique de premier plan au Québec; c'est également un milieu naturel minordique comportant quelques éléments bio-physiques originaux : cuestas calcaires ordoviciennes, morphogénèse associée à la mer, couvert végétal subarctique et faune ailée variée. La construction de la route 138, en 1976, vient de désenclaver cette terre fragile et sans protection. En 1979, l'auteur de L’archipel de Mingan : un espace minordique entre l’exploitation et la conservation, propose que cet archipel devienne un parc de conservation et de récréation extensive, ce sera fait, en 1984[28],[25],[18],[2].

Les îles ont été accordées en 1679 à Louis Jolliet par Frontenac pour la pêche à la morue et la chasse au phoque. Elles deviennent la propriété de la Compagnie de la Baie d'Hudson en 1836 qui les vend en 1973 à la Siebens Oil & Gas Ltd qui est acquise par Dome Petroleum Ltd en 1979[29].

De la rivière Moisie à Havre-Saint-Pierre par la route

Au début du 20e siècle, les premiers tracés de ce qui deviendra la route 138 (anciennement 15) naissent aux environs de Sept-Îles. En 1961, s'ajoute un tronçon qui va de la région de Franquelin, à la pointe de la rivière Moisie, quelques 20 kilomètres à l'est de Sept-Îles.

Sur la côte nord du golfe Saint-Laurent, jusqu’en 1976, il n'existe pas de route en continue pour se rendre plus à l'est que la rivière Moisie. Seuls des bouts de chemins relient quelques villages côtiers entre eux, Natashquan se connecte à Aguanish par un chemin de terre (1959).

Le tronçon de la route 138, de la rivière Moisie à Havre-Saint-Pierre, ouvre au printemps 1976, de là on accède aux îles de l'archipel Mingan, par la mer.

En 1984, pour commémorer le 450e anniversaire de la venue de Jacques Cartier en Nouvelle-France, la Commission de toponymie donne le nom de route Jacques-Cartier à la partie de la route 138 située à l'est de la rivière Saguenay, de Tadoussac à Havre-Saint-Pierre[30],[31].

Toponymie

Le frère Marie-Victorin créé le toponyme Minganie, en 1928, il l'utilise dans le titre d'un article et dans l'ouvrage Flore de l'Anticosti-Minganie, en 1944. L'auteur mentionne l'ensemble des îles de l'archipel de Mingan sous le nom de Minganie. Aujourd'hui, ce toponyme désigne une région beaucoup plus vaste.

Le nom de l'archipel de Mingan, qui est connu depuis le XVIIe siècle comme étant les « îles de Mingan ». On changea pour le générique d'« archipel » dès le début du XXe siècle. Le nom Mingan, qui a peu varié depuis de XVIIe siècle, a plusieurs hypothèses. Certains y voient comme origine le mot montagnais maikan (loup des bois), d'autres y voient plutôt une origine bretonne. Dans un ouvrage d'Auguste Longnon sur Les noms de lieux de la France publié en 1920, on y note dans le Morbihan de nombreux toponymes contenant men (pierre) dont un « Menguen » (la pierre blanche). Ce dernier explique bien les formations des îles. Finalement l'ouvrage Les îles de Mingan - des siècles à raconter, écrit par Line Couillard et Pierre Grondin en 1983, précise qu'il s'agirait d'un terme basque qui signifie flèche en pointe de sable, qui décrit la pointe où est située Longue-Pointe-de-Mingan[5].

Photos

- Réserve de parc national de l'Archipel-de-Mingan 1976

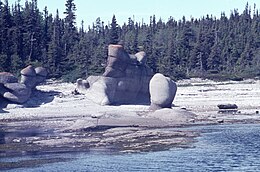

- Sud de l'île Quarry, monolithes - formations calcaires, forêt boréale

- Monolithe sur Niapiskau, baie

- Îles, îlots, rochers, cayes, récifs

- La Grande-Île, golfe du Saint-Laurent

- Réserve de parc national de l'Archipel-de-Mingan à vol d'oiseau 1976

- Golfe Saint-Laurent, archipel Mingan, îles, monolithes, végétation de rivages froids

- Ile du Fantôme

- Golfe Saint-Laurent, archipel Mingan, îles, monolithes, végétation de rivages froids

- Golfe Saint-Laurent, îles de l'archipel Mingan

- Havre-Saint-Pierre, golfe Saint-Laurent, îles de l'archipel Mingan, terre ferme

- Réserve de parc national de l'Archipel-de-Mingan 1976

- Baie dans une île de l'archipel, les enfants jouent dans l'eau

- Monolithe sur l’île Niapiskau, plage, golfe du Saint-Laurent

- Monolithes sur l’île Niapiskau

- Monolithes sur l’île Niapiskau,.visiteurs

- Foret boréale, monolithes sur l’île Niapiskau

- Île, monolythes, forêt boréale

- Monolithes sur l'Île Niapiskau

- Monolithe sur l'Île Quarry

- Monolithe sur l'Île Quarry

- Fossile sur l'Île Quarry

- Île Quarry, une baie, monolithes, au loin, l'île Niapiskau

- La Grosse Île au Marteau, à droite à l'arrière plan, la Petite Île au Marteau

Climat

Le climat de l'archipel est modérément froid et humide. La saison de croissance est moyenne.

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | −19,1 | −18,4 | −11,7 | −3,7 | 1,6 | 6,6 | 10,4 | 9,7 | 5,3 | 0,6 | −5,4 | −14,2 |

| Température moyenne (°C) | −13,7 | −12,8 | −6,6 | 0,2 | 6 | 11,2 | 14,9 | 14,2 | 9,7 | 4,2 | −1,9 | −9,7 |

| Température maximale moyenne (°C) | −8,3 | −7,2 | −1,5 | 4 | 10,3 | 15,7 | 19,3 | 18,8 | 14 | 7,8 | 1,7 | −5,1 |

| Précipitations (mm) | 72,4 | 40,4 | 60,5 | 56,8 | 90,8 | 99,4 | 101,4 | 95,3 | 103,9 | 105,7 | 89,7 | 73,3 |

| dont neige (cm) | 58,5 | 33,2 | 46 | 17,1 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,1 | 21,5 | 52,8 |

Notes et références

Annexes

Bibliographie

- Parcs Canada, Réserve de parc national du Canada de l'Archipel-de-Mingan : Plan directeur, Sa Majesté la reine du chef du Canada, , 119 p. (ISBN 0-662-70599-8, lire en ligne)

Article connexe

Liens externes

- District insulaire maritime du fleuve Saint-Laurent, section de l'avant-pays (Anticosti-Minganie), Flore laurentienne p 56

- Number 27: Mingan Archipelago, Quebec, This is where to travel in 2024, according to the New York Times, Liev Kelly, Tuesday 9 January 2024

- 52 Places to Go in 2024, Mingan Archipelago, a national park reserve on the Gulf of St. Lawrence, classify # 27 best Travel Destinations, The New York Times, January 9, 2024

- This is where to travel in 2024, according to the New York Times, by Liv Kelly, Tuesday 9 January 2024, Number 27: Mingan Archipelago, Quebec' anglais

- Site officiel

- « Marsouin commun (Phocoena phocoena) », sur animaux.org (consulté le )