迷路炎

迷路炎(英文:Labyrinthitis),又称内耳炎(Otitis interna),是指内耳的炎症,即内耳迷路(骨迷路、膜迷路)受到感染發炎[2][3]。迷路炎影响内耳迷路的耳蜗和前庭系统,常由病毒感染导致,可造成长时间的眩晕、恶心、耳鸣甚至听觉障碍[2][3][4]。极少数情况可造成永久性听觉丧失[5]。

| 迷路炎 | |

|---|---|

| 同义词 | 内耳炎、前庭神经炎、前庭神经元炎 |

| |

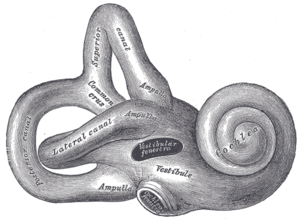

| 内耳图示 | |

| 患病率 | 每年3500万人感染[1] |

| 分类和外部资源 | |

| 醫學專科 | 耳鼻喉科 |

| ICD-11 | AB30.1 |

| ICD-9-CM | 386.3、386.30 |

| DiseasesDB | 29290 |

| MedlinePlus | 001054 |

| eMedicine | 856215 |

迷路炎与前庭神经炎(英文:Vestibular neuritis;又称前庭神经元炎,Vestibular neuronitis)联系密切,有时混称,但后者实际指前庭神经发炎,可造成长时间眩晕而无严重听力损失[2][6][7]。前庭神经为前庭耳蜗神经的一个分支,与人体的平衡觉相关[8]。

致病机制

迷路炎与前庭神经炎致病机制不完全明确。迷路炎可进一步分为浆液性和化脓性两类[4][9]:

- 浆液性迷路炎即病毒性迷路炎(较常见),由内耳迷路的病毒感染所致,听力损失和眩晕的程度较化脓性为轻,听力损失通常可以恢复。

- 化脓性迷路炎即细菌性迷路炎(较少见),由细菌直接感染内耳所致,继发于中耳炎或脑膜炎,通常表现为重度到极重度听力下降和眩晕。

此外,迷路炎与前庭神经炎的出现也可由于脑部受伤、极度压力、过敏或是药物影响。部分患者在发病前得过普通感冒(约30%[1])或流感[9]。也有疱疹病毒感染的病例[2]。乘飞机和水肺潜水时,周围环境压力突变也可造成该病发作[10][11][12]。

该病发生率约每10万人口中有3.5例,大部分年龄为30-60岁,主要为40-50岁,但无明显性别差异[1]。

症状

迷路炎与前庭神经炎均起病急,一次发作持续数分钟至数小时,可出现眩晕、失衡、耳鸣、耳内膨胀感/阻塞感、恶心、呕吐、视觉跳跃(由于眼部不受控运动/眼球震颤)[2][3][13][14]。迷路炎一般在几天内结束,但部分持续症状可能持续数周或数月才完全消退[7][13]。

诊断

依据病史,进行体格检查、听力学检查、眼震电图检测或核磁共振成像(MRI)[4][9][13]。诊断时要排除其它可导致眩晕的疾病,譬如良性阵发性姿势性眩晕、梅尼埃病[15]。还有一些更严重的疾病与迷路炎有相同的临床特征,尤其是中枢神经系统的急性血管病变,因此必须准确区分,以避免并发症和死亡[6]。

治疗

迷路炎与前庭神经炎一般可自行恢复[2][9]。较严重的患者可服用前庭抑制剂、止吐药或其它抑制眩晕的药物,比如美克洛嗪、劳拉西泮、Prochlorperazine等[4][13]。由于大多数感染为病毒性,故抗生素治疗可能无效[9]。