福建历史

福建历史為现在的福建省的歷史。福建的历史大致可以分为四个阶段:远古先民、古闽人(战国后期以前)、闽越人(战国后期至西汉初年)、汉族(西汉初年至今)。

史前时期(前306年以前)

由于史前考古不足,导致福建在这一段历史时期的资料严重缺乏。福建首例有明确地层记录的旧石器时代晚期人类化石遗址,是1988年发现的清流县狐狸洞,最新的晋江市深沪湾旧石器遗址则表明距今80—50万年的旧石器时代已经有古人类频繁活动于福建海岸地区。

11万年前,台湾海峡的海平面比现在低130—140米,福建沿海岛屿和大陆是连在一起的,此后海平面不断上升,直到距今4000—3500年前左右,海平面到达最高水平,海水侵蚀沿海地区和岛屿。这可以从目前发现的8000年前的复国墩遗址、6000年前的壳丘头遗址、5500年前的炽坪垅遗址看出。5000多年前的昙石山遗址、4500多年前的大帽山遗址、4000年前的黄瓜山遗址、4000多年前的庄边山遗址、3500年前的浦边遗址等发现证据。

3400年—2900年前(相当于商朝中后期至西周前期),晋江、九龙江流域出现受中原商周文化强烈影响的早期青铜文化,即浮滨文化。

闽越

前306年,越國被楚國打败,越王無彊被殺,部分越國王族向南遷徙,建立闽越,與福建的古閩人融合成閩越人。

前222年,秦国势力进入閩越地區,廢除闽越王無諸的王號,貶為君長,但仍由他統治新設置的閩中郡(辖今福建省大部,今福建省漳州市南部当时属南海郡)。秦末大乱时,无诸和闽君摇率军追随番君吴芮,由闽中北上中原,参与楚汉战争。前202年,汉高祖刘邦封无诸为闽越王,辖今福建省大部(今福建省漳州市南部则属于南越国)。无诸定都于东冶(今福州),后东越王余善在武夷山城村修建闽越王城,国势日强,积极扩大领地,成为西汉劲敌。闽越又称东越,因西汉封餘善為东越王之故。

前195年,汉高祖册封闽越国的南武侯织为南海王,建立南海国,存续20年左右。其疆域为今福建省汀江流域和广东省潮汕地区以及江西省赣州市的一部分[1](一说在今江西省东北部[2])。国都可能在今福建省武平縣境内的萬安劉屋後背山遺址。

汉朝

西漢初汉武帝元封元年(前111年),因閩越國叛漢之故,派朱买臣率领大军灭闽越国,焚毁城池宫殿,將閩越王族及軍吏全部遷至江淮之間,無意經營閩越國故地(今浙江南部和福建全省),當時福建遍布森林的崎嶇山區,難以派駐軍隊和行政人員。到西漢後期才設置了第一個縣——冶县(今福州),属会稽南部都尉,隶属会稽郡,而到二百多年後的東漢末也僅有五縣。少量中原移民从海路南下,进入福建。当时东南沿海一带,從寧波向南數千里的東南沿海一帶,居民基本上仍是以閩越人為主。

六朝

东汉末年至三国时期,孫吳在196年-257年五次出兵(196年—约203年的侯官之战、203年的建安、汉兴、南平之乱、207年—208年的东冶五县之乱、235年的随春之乱和257年的会稽南部山民起义),才完全掌控福建地区。此时,开始有江南人经海陆两路移居福建,206年,在今建瓯设置建安郡,下辖5个县。

西晋于282年从建安郡分设晋安郡,下辖8个县(侯官、原丰、温麻、晋安、同安、新罗、宛平、罗江),闽北的建安郡也有8个县(建安、吴兴、东平、建阳、邵武、将乐、延平、绥城)。

晉惠帝永嘉年间,发生八王之亂和永嘉之乱,大批中原士族“衣冠南渡”入闽。传说有八姓入閩:林、黄、陈、郑、詹、邱、何、胡,但目前学术界认为该说没有依据。

南朝梁天监年间(502年—519年),又从晋安郡分置梁安郡,郡治设今南安市丰州镇。

547年(梁太清元年),发生侯景之乱,长江流域的主要城市:建康(南京)、江陵、江州(九江)、广陵(扬州)等都受到战火破坏,大批三吴难民南下入闽避难。

陈永定元年(557年),为羁縻割据闽中的陈宝应,在晋安郡置闽州(不久改为丰州,治所在今福州),为福建历史上的第一个省级建制,辖晋安、建安、梁安三郡。陈天嘉五年(564年),陈朝消灭陈宝应的割据势力;六年(565年),撤闽州,其地并入东扬州。光大二年(568年),置丰州,改梁安郡为南安郡。

隋唐

開皇九年(589年),隋灭陈,废三郡置泉州,后又改为建安郡。

隋灭陈之后,采取加强中央集权的政策,江南豪强受到严重打击,纷纷发动武装叛乱。泉州(治所在今福州市鼓楼区)南安县豪强王国庆也自称大都督,起兵反隋,陷郡县,杀官吏。开皇十年(590年)十一月,隋文帝命上柱国、内史令、越国公杨素为行军总管,率大军南征。隋军从越州渡海至泉州。王国庆弃城逃走,其部众或退守山区,或逃踞海岛。不久,王国庆接受杨素劝降[3]。

大业七年(611年)十月,建安郡(治所在今福州市鼓楼区)农民“执长吏”响应全国性农民起义。大业十年(614年)六月,建安郡的郑文雅、林宝护再次领导三万农民起义,攻克建安郡城,太守杨景祥战死。这是闽中首次大规模农民起义[4]。

唐太宗李世民依山河形势分全国为十道,福建属江南道,下辖丰州(治所在今南安市丰州镇)、泉州(治所在今福州市鼓楼区)、建州(治所在今建瓯市)。

唐朝在福建地区共设置了5个州、23个县:福州8县、建州5县、泉州4县、漳州3县和汀州3县。开元二十一年(733年),设福建经略使(军区长官职称),第一次出现“福建”之名。

唐總章二年(669年),陈政、陈元光父子带兵进入福建,治理岭南地区,平息广东陈谦与“蛮僚”首领苗自成、雷万兴等发动的“寇乱”,呈请设立漳州并在此开垦。但关于陈元光家族的事迹,由于正史无载,仅见于民间笔记以及较晚出现的族谱和地方志,尚存较大争议[5]。

唐景福二年(893年),王潮、王审邽、王审知三兄弟领导的光寿军攻占福州,开启新一轮入闽的移民潮,史称“十八姓从王”。

唐代,伴随着一波波的移民潮,福建的人口与经济规模渐长。

| 州 | 附郭县 | 县 |

|---|---|---|

| 福州 | 闽县 | 侯官县・万安县・长乐县・连江县・古田县・长溪县・尤溪县 |

| 建州 | 建安县 | 建阳县・唐兴县・邵武县・将乐县・沙县 |

| 泉州 | 晋江县 | 南安县・莆田县・清源县 |

| 汀州 | 长汀县 | 黄连县・杂罗县 |

| 漳州 | 漳浦县 | 龙溪县・怀恩县 |

五代十国

后梁太祖开平三年(909年),威武军节度使王审知被后梁封为闽王,定都福州。在他的统治下,闽地的经济、文化得以迅速发展,他被后世尊为“开闽圣王”。940年以后,闽国由于王氏家族内斗,分裂出殷国并发生内战。天德三年(945年),闽国被南唐所灭,共历6主36年。闽国时期对后来福建的文化和经济产生了深远的影响。

945年,闽国被南唐灭亡,但南唐仅得建州、汀州。福州先是为李仁达所据;947年,李仁达把兵权交给吴越,结束割据。泉、漳二州,为原闽国泉州都指挥使留从效割据,南唐封留从效为晋江王、清源军节度使。留从效死后,由清源军统军使陈洪进继续割据。陈洪进割据漳州、泉州达15年之久,拥有近2万人的武装部队。964年,清源军改名平海军,名义上臣服北宋。太平興國三年(978年),陈洪进上《纳地表》,将其所辖漳、泉二州12县献给宋廷,自此北宋才完全控制整个福建地区。

宋朝

北宋的福建地区属于福建路,设置6个州、2个军和47个县——福州12县、建州7县、泉州7县、南剑州5县、汀州5县、漳州4县、邵武军4县、兴化军(为安抚追随林居裔的起事者而于979年设立太平军,次年改称兴化军)3县。此后,福建地区长期保持8个州府级的行政区划,因此称为“八闽”。

北宋末年,金兵占领中原,汉族第三次大规模南迁,有相当一部分在福建定居。宋代福建户数已突破百万大关,到嘉定年间户数达到159万多。

南宋单独设置了福建路,设置1个府、5个州、2个军和48个县——建宁府7县、福州12县、泉州7县、南剑州5县、汀州6县、漳州4县、邵武军4县、兴化军3县,福建路治所设在福州。

南宋初,叶浓、范汝为先后在建州发动起义。南宋绍兴至淳熙年间,福建人朱熹对北宋以来的理学思潮进行了一次全面总结,闽学发展成熟。

德祐二年(1276年),元军占领临安,益王赵昰在福州即位,改号景炎,提升福州为福安府,定为行都。

宋朝时福建的经济文化达到鼎盛。海外贸易发达,泉州成为东方第一大港,是海上丝绸之路的起点。文教方面,两宋(淳祐二年,即1242年以前)福建總計考取进士5,986名,状元19名,分居全国第一、第二。

宋朝時福建出身最多駙馬和郡馬,是史上罕有的。

| 駙馬、郡馬 | 描述 |

|---|---|

| 林存 | 娶宋寧宗和曹美人女趙玉屏 |

| 葉益 | 娶魏王趙從政妹趙環娘 |

| 吳翁保 | 宋末三主時娶郡主趙氏 |

| 陳立可 | 娶廣王之女趙氏,居赤砂 |

| 陳植 | 娶安定郡王趙伯澤女郡主趙孟姬,趙氏1224至1297,陳植1212至1293。 |

| 陳概 | 1210至1286,娶安定郡王趙伯澤女,和陳植是襟兄弟。[6] |

| 黃天從 | 娶郡主趙溫淑 |

| 黃材 | 黃天從和趙溫淑之子,娶宋度宗女趙貞靜 |

| 林真子 | 宋理宗時娶郡主趙氏 |

| 州、军 | 附郭县 | 县 |

|---|---|---|

| 福州 | 闽县・侯官县 | 怀安县・福清县・长乐县・永福县・闽清县・连江县・罗源县・古田县・长溪县・宁德县 |

| 建州 | 建安县・瓯宁县 | 建阳县・崇安县・浦城县・松溪县・关隶县 |

| 泉州 | 晋江县 | 南安县・惠安县・同安县・清溪县・永春县・德化县 |

| 南剑州 | 剑浦县 | 顺昌县・将乐县・沙县・尤溪县 |

| 汀州 | 长汀县 | 上杭县・武平县・宁化县・清流县 |

| 漳州 | 龙溪县 | 漳浦县・长泰县・龙岩县 |

| 兴化军 | 莆田县 | 仙游县・兴化县 |

| 邵武军 | 邵武县 | 光泽县・泰宁县・建宁县 |

元朝

元世祖至元十四年(1277年),置泉州行宣慰司,治泉州,辖境相当今福建省。

十五年(1278年),改泉州行宣慰司为泉州行中书省;同年六月,江西等处行中书省并入泉州行省;同年七月,省治一度迁往赣州。

十七年(1280年)正月,置福建等处行中书省,治福州;同年,复置江西行省,一度出现福建、泉州、江西三省并立的情况;同年五月,泉州行省并入福建行省,同时福建行省迁治泉州[7];同年七月,江西行省并入福建行省,置江西道宣慰司,福建行省又迁治隆兴(今南昌)。

十八年(1281年),福建行省还治福州;同年十月前,复置泉州行省。

十九年(1282年),罢江西道宣慰司,复置江西行省;同年五月,泉州行省并入福建行省,福建行省还治泉州;同年六月,江西行省并入福建行省。

二十年(1283年)三月,福建行省还治福州。

二十一年(1284年)二月,复置泉州行省;同年九月,泉州行省并入福建行省。

二十二年(1285年)正月,复置江西行省,福建行省并入江西行省,置福建道宣慰司。

二十三年(1286年),复置福建行省,旋即并入江浙等处行中书省,置福建道宣慰司。

二十五年(1288年),复置福建行省。

二十八年(1291年)二月,福建行省并入江西行省,置福建道宣慰司。

二十九年(1292年),复置福建行省,治福州。

元成宗大德元年(1297年),为谋图攻占琉求(今台湾岛)[7],改称福建平海等处行中书省,迁治泉州。

三年(1299年)二月,福建行省并入江浙行省,置福建道宣慰司。

十八年(1358年),福建行省参知政事讷都赤分省泉州,置泉州分省;福建行省右丞朵歹分省建宁,置建宁分省。

十九年(1359年),前江浙行省平章政事三旦八和前兴化路总管安童在兴化路自设兴化分省[8]。

二十四年(1364年),福建行省平章政事陈友定分省延平,置延平分省。

二十六年(1366年)八月,福建行省与江西行省合并为福建江西等处行中书省。

宋末,由于蒲寿庚弃宋降元,使泉州港没有受到破坏,反而发展成国际著名的港口,市内形成大批外侨(主要是阿拉伯人和波斯人)定居的居留地“蕃坊”,当年留下的清净寺一直保留至今。天主教也于元代传入泉州,元代中国天主教仅有两个主教区,一个在泉州,建于皇庆二年(1313年),另一个在北京。蒲寿庚大力拓展泉州海外贸易,使泉州成为东方第一大港,与埃及的亚历山大港并称为"世界最大的贸易港"。

1357年,亦思法杭人赛甫丁和阿迷里丁凭其领导的民兵组织亦思巴奚军和丰厚的贸易收入,割据泉州;随后,亦思巴奚军卷入元朝福建行省内部的政治斗争,并北上攻打兴化、福州,试图建立“亦思法杭国”。1366年,福建行省平章政事陈友定攻灭亦思巴奚军,长达九年之久的亦思巴奚兵乱遂告平息。亦思巴奚兵乱导致泉州港经济文化的大衰退以及泉州伊斯兰教的衰落。

明朝

吴元年(1367年),朱元璋派大将汤和率军从宁波经海路攻取福建,并在次年正月消灭割据福建的元朝军阀陈友定的势力。

明洪武二年(1369年)五月,置福建等处行中书省。洪武九年(1376年)六月,福建行省改置为福建等处承宣布政使司。福建等处承宣布政使司下设8个府、1个直隶州和57个县:福州府9县、建宁府8县、泉州府7县、兴化府2县、邵武府4县、延平府7县、汀州府8县、漳州府10县、福宁州(1473年起)2县。

明洪武三年(1370年)以后,政府实行海禁政策,福建正常的海上贸易受阻,民间走私贸易发达,走私的中心是漳州龙海的月港。较大规模的有组织的海外移民也从明朝开始产生,移民目的地包括了台湾、东南亚、琉球和日本。

正统十三年(1448年)二月,邓茂七在沙县发动农民起义,连破二十余县,“控制八闽”,次年被平定。

嘉靖年间(1522年-1566年),倭寇活动渐盛,福建沿海受害严重。1557年和1558年,省府福州曾两次被倭寇攻陷。

隆武元年六月二十八日(1645年7月19日),郑芝龙拥立唐王朱聿键在福州(福京天兴府)登基,年号隆武。隆武二年八月十日(1646年10月6日)隆武帝被清军俘虏。此后,郑成功家族先后以厦门和台湾为基地继续抵抗清军大约40年之久。1646年,监国鲁王朱以海在福建长垣岛(今南竿岛)建立临时政权,其势力在福建抵抗清军至1649年初。

| 府 | 附郭县 | 散州、厅 | 县 |

|---|---|---|---|

| 福州府 | 闽县・侯官县 | / | 福清县・长乐县・永福县・闽清县・连江县・罗源县・古田县 |

| 建宁府 | 建安县・瓯宁县 | / | 建阳县・崇安县・浦城县・松溪县・政和县・寿宁县 |

| 泉州府 | 晋江县 | / | 南安县・惠安县・同安县・安溪县・永春县・德化县 |

| 兴化府 | 莆田县 | / | 仙游县 |

| 邵武府 | 邵武县 | / | 光泽县・泰宁县・建宁县 |

| 延平府 | 南平县 | / | 顺昌县・将乐县・沙县・永安县・尤溪县 大田县 |

| 汀州府 | 长汀县 | / | 连城县・永定县・上杭县・武平县・宁化县・清流县・归化县 |

| 漳州府 | 龙溪县 | / | 海澄县・漳浦县・长泰县・南靖县・平和县・诏安县・龙岩县 漳平县 宁洋县 |

| 福宁州 | / | / | 宁德县・福安县 |

清朝

清朝在福建省增设了福宁府、台湾府和龙岩州、永春州。共设10个府、2个直隶州和63个县、5个厅:福州府10县(闽县、侯官、福清、长乐、永福、闽清、连江、罗源、古田、屏南)、建宁府7县(建安、瓯宁、建阳、崇安、浦城、松溪、政和)、泉州府5县(晋江、南安、惠安、安溪、同安)1厅(马巷)、兴化府2县(莆田、仙游)、邵武府4县(邵武、光泽、泰宁、建宁)、延平府7县(南平、顺昌、将乐、沙县、永安、尤溪)、汀州府8县(长汀、连城、永定、上杭、武平、宁化、清流、归化)、漳州府7县(龙溪、海澄、漳浦、长泰、平和、南靖、诏安)1厅(云霄)、福宁府5县(霞浦、宁德、福安、福鼎、寿宁)、台湾府4县(台湾、嘉义、彰化、凤山)3厅(淡水、噶玛兰、澎湖)、龙岩州2县(漳平、宁洋)、永春州2县(德化、大田)。

清初,福建先后隶属南明的南京弘光政权和福州隆武政权,并作为朱以海和郑成功的抗清基地。永曆十五年(1661年),郑成功在大陆失势,转而进攻荷兰人占据的台湾,并于永曆十六年(1662年)占领台湾。永曆十七年(1663年),郑成功控制的金门、厦门易手于清军,清朝控制福建全境。清朝在福建设置闽浙总督和福建巡抚。

清廷为断绝沿海人民与郑成功联系,不准本地商船运货出海,又下诏沿海地区内迁三十里。至清政府统一台湾后,才准许商民出海贸易,福建对外贸易转至以厦门为中心。

康熙元年(1662年)清政府颁布迁界令,福建沿海大量居民被迫流离失所,直至1669年复界以后才得以重返家园。康熙二十二年(1683年)清朝从明郑政权手中夺取台湾,并于二十三年(1684年)增设台湾府。至光绪十二年(1886年)台湾单独设省。

清朝时福州是中国与琉球国贸易的规定口岸。福建也是清朝茶叶出口贸易的主要省份。福建在清朝时粮食无法自给,需要从外省输入,特别与台湾的贸易关系十分密切[9]。

道光二十二年(1842年)中英《南京条约》签订,将厦门和福州均辟为通商口岸,向外国商人开放。1852年,开辟厦门英租界;1899年,开辟福州日租界;1902年,开辟鼓浪屿公共租界。

在洋务运动中,左宗棠开办福州船政局及船政学堂,成为近代中国海军的摇篮。

清代福建的科举文教兴盛,进士数量居全国前列,培养出大批官员和文人。到了清末新学兴起,福建作为船政学堂的所在,也产生了大量近现代知识分子。

清朝,福建人持续向海外移民,海外福建籍华人人口剧增。到了清末,部分海外福建华人回国创办实业甚至资助中国革命。

福建还是近代西方传教士人数最多也最活跃的省份。19世纪,基督教新教有6个主要教派进入福建:美以美会、英国圣公会和美国公理会以福州为基地,传入福建大部分地区;归正会、伦敦会和英国长老会以厦门为基地,传入闽南地区。

| 府 | 附郭县 | 散州、厅 | 县 |

|---|---|---|---|

| 福州府 | 闽县・侯官县 | 平潭厅 | 福清县・长乐县・永福县・闽清县・连江县・罗源县・古田县・屏南县 |

| 建宁府 | 建安县・瓯宁县 | / | 建阳县・崇安县・浦城县・松溪县・政和县 |

| 泉州府 | 晉江縣 | 馬巷廳 | 南安县・惠安县・同安县・安溪县 |

| 兴化府 | 莆田县 | / | 仙游县 |

| 邵武府 | 邵武县 | / | 光泽县・泰宁县・建宁县 |

| 延平府 | 南平县 | / | 顺昌县・将乐县・沙县・永安县・尤溪县 |

| 汀州府 | 长汀县 | / | 连城县・永定县・上杭县・武平县・宁化县・清流县・归化县 |

| 漳州府 | 龙溪县 | 雲霄廳 | 海澄县・漳浦县・长泰县・南靖县・平和县・诏安县 |

| 福宁府 | 霞浦县 | / | 宁德县・福安县・福鼎县・寿宁县 |

| 台湾府 | 台湾县 | 淡水厅・噶玛兰厅・澎湖厅 | 嘉义县・彰化县・凤山县 |

| 龙岩直隶州 | / | / | 漳平县・宁洋县 |

| 永春直隶州 | / | / | 德化县・大田县 |

中華民國大陸時期

民国初年

宣統三年(1911年)辛亥革命爆發後,福建提督兼福建新軍第十鎮統制孫道仁、福建新軍第二十協協統許崇智於九月十九日(11月9日)起義,控制福州,殺死福州將軍樸壽,迫使閩浙總督松壽自杀。二十一日(11月11日)成立中华民国军政府闽都督府(又称福建都督府、福建军政府)。二十三日(11月13日),革命軍授予孫道仁「中華民國軍政府閩都督之印」,總理全省軍事和政務[10]。民國二年(1913年)7月,國民黨發動「二次革命討袁行動,孫道仁和許崇智於7月19日通電宣佈福建獨立。在蘇、川等地討袁失敗後,孫道仁於8月9日通電宣佈取消福建獨立。北洋軍將領李厚基帶兵入閩,任福建鎮守使。

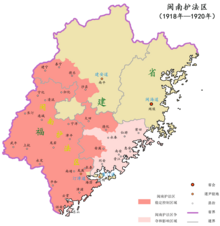

袁世凱死後,福建省先後為皖系军阀(李厚基、王永泉)、直系軍閥(孙传芳、周荫人)的勢力範圍。民國六年(1917年),孫中山率革命黨人南下廣州,建立護法軍政府,組織護法軍討伐段祺瑞北洋政府。先後在湖南、湖北、四川、廣東、福建等地進行護法戰爭。1918年9月,陈炯明率援闽粤军在闽南建立了闽南护法区,维持至1920年8月。

国民革命军北伐期間,国民革命军第一军等從廣東出兵福建。至12月初,北伐軍攻克了整個福建。

民国初年,福建政局动荡,战事频繁,出现许崇智、臧致平、郭锦棠、郭凤鸣、卢兴邦、张毅、张贞、陈国辉等割据福建部分地区的军阀。

这一时期,福建出现一些地方政党,包括:福州的共和国民会、国民平权会(成立于1912年5月,由社会党人发起)、福建自强党,泉州的共和促进会,福建民党(所在地不详)[11]。

反围剿战争與闽變

民國十八年(1929年)初,国民政府江西省主席朱培德以3個旅兵力,企圖圍殲紅四軍於贛南地區。此時,閩西及閩南的国军大部,正在廣東潮汕地區同粵軍與地方紅軍交戰,閩西守備力量薄弱。紅四軍為避敵鋒芒,決定挺進閩西,攻佔长汀后,分兵龍巖、永定、上杭、連城、武平等縣,建立起闽西革命根据地。红四军在长汀召开万人群众大会庆祝,会后发动群众没收土豪劣绅的财产、粮食,分发给贫苦的工人、农民。在闽西、赣南20余县范围深入开展土地革命,建立工农政权,闽西地区的武装斗争和土地革命由此进入新的发展时期。由于革命形势迅速发展,以蒋介石为首的国民政府,为消灭中国共产党,民国十九年(1930年)起,对位于福建、广东、江西等省份的「革命根据地」区域实行闽、 粤、赣“三省会剿”,先後实行五次军事围剿。

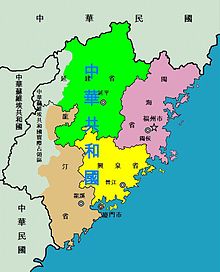

民國二十二年(1933年)11月20日,十九路軍將領陳銘樞、蒋光鼐、蔡廷鍇等人,聯合其他反蔣勢力,發動閩變,成立「中華共和國」,定都福州,将福建划分为2个特别市(福州特别市和厦门特别市)和4个省(闽海省、兴泉省、龙汀省和延建省)。蒋介石以大軍鎮壓。由於福建事變未取得其他勢力支持,十九路軍內亦有反對意見,在兩方實力懸殊下終告失敗。最後十九路軍主力被国民政府的军队擊破。

民國二十三年(1934年)冬,中央紅軍突圍長征後,国民政府集中了16個師約20萬兵力,扑向福建各个革命根据地,轮番对红军和游击队进行“清剿”。福建的地方红军和游击队,在当地中共组织的领导下,于闽西、闽北、闽东、闽南(包括靖和浦、安南永德和饶和埔诏)和闽中建立五个游击区,独立坚持了三年艰苦的反「清剿」游击战争。直至民國二十六年(1937年)7月抗日戰爭爆發後,国民政府不得不和中國共產黨再次合作,福建的紅軍遊擊隊才被国民政府改編為國民革命軍陸軍新編第四軍(簡稱新四軍)第2、第3支隊和軍部特務營,成为在大江南北进行抗日战争的重要武装[12]。

抗日戰爭

抗日戰爭期間,因日軍與國軍在長江流域對峙,在福建地區抽不出足夠的兵力來進行佔領,僅在福建沿海部分地區的港口及腹地進行小規模作戰,並派軍機轟炸福州、莆田和閩南地區,民國二十七年(1938年)春,為配合進攻武漢,日軍決定佔領廈門和廣州,企圖遮斷國際對中國的供應線。5月,廈門失守。日本在占领区先后建立厦门治安维持会、厦门特别市、福州治安维持会、福州市政委员会等傀儡政权。

第二次国共内战

抗日戰爭勝利後,国軍設立閩東、閩南、閩西、閩北、閩中五個綏靖區,部署保安團等部隊进攻中共革命根據地和遊擊區。福建各地中共組織一面發動和平民主運動,反對內戰;一面分散隱匿中共游擊隊,與国府军周旋。民国三十五年(1946年)6月,蒋介石发动全面内战。集中兵力进攻東北、華北的解放區,福建兵力空虛,福建各地中共组织积极发动群众運動,开展遊擊戰爭,配合全国的国共内战。

民國三十六年(1947年),閩浙贛區委(中共福建省委于1947年1月改称闽浙赣区委,同年9月又改为闽浙赣省委)領導人和武裝力量分赴福建各地開展遊擊戰,並發動反抽丁、抗徵糧和打穀倉等群眾運動。並於6月18日成立「中國人民解放軍閩粵贛邊總隊」(簡稱粵東支隊)。解放軍日益活躍,地方治安不復平靜;是年底,全省行政區劃為7行政督察區、67縣、2市、10市轄區、899鄉(鎮)。民國三十七年(1948年)1月底 中華民國政府在廣東松口成立「閩粵邊區剿匪總指揮部」,以涂思宗為總指揮。將福建的武平、上杭、龍巖、永定、平和列為「匪區」。因應「剿共」需要,於2月實施戰時體制,恢復福建省保安司令部。8月至9月,集中3個保安團,在各縣地方保安隊等配合下,對中共據點實行大規模的掃蕩[12]。

民國三十八年(1949年)4月21日,中国人民解放軍渡长江,迅速攻占芜湖、南京、镇江等地,取得渡江戰役勝利後,乘勝南下,国军兵敗如山倒。第三野戰軍佔領上海後,向東南沿海進軍。5月下旬,中共中央军委决定第二野战军转向西南进军,命令第三野战军第10兵团进军福建,佔領福建。中共閩浙贛省委和閩粵贛邊區委隨即領導福建各地遊擊隊,全力配合和支援南下野戰軍攻佔福建大陆和沿海岛屿。8月,驻闽國軍由福州市退往金門。8月17日解放軍第三野戰軍第十兵團司令葉飛攻佔福建省省會福州,成立福建省人民政府和福建軍區。

| 行政督察區 | 專员公署駐地 | 市 | 縣 |

|---|---|---|---|

| 省直轄地區 | / | 福州市 | 林森縣・閩清縣・永泰縣・長樂縣・福清縣・連江縣・平潭縣・羅源縣 |

| 省直轄地區 | / | 廈門市 | / |

| 第一區 | 福安縣 | / | 福安縣・霞浦縣・福鼎縣・寧德縣・壽寧縣・周寧縣・柘榮縣 |

| 第二區 | 南平縣 | / | 南平縣・尤溪縣・沙縣・順昌縣・將樂縣・建寧縣・泰寧縣・古田縣・屏南縣 |

| 第三區 | 建陽縣 | / | 建陽縣・建甌縣・浦城縣・邵武縣・崇安縣・松溪縣・政和縣・水吉縣・光澤縣 |

| 第四區 | 晉江縣 | / | 晉江縣・莆田縣・仙游縣・南安縣・同安縣・永春縣・惠安縣・安溪縣・金門縣 |

| 第五區 | 龍溪縣 | / | 龍溪縣・雲霄縣・漳浦縣・詔安縣・海澄縣・長泰縣・東山縣・南靖縣・平和縣・華安縣 |

| 第六區 | 永安縣 | / | 永安縣・大田縣・德化縣・三元縣・寧化縣・清流縣・寧洋縣・明溪縣 |

| 第七區 | 龍巖縣 | / | 龍巖縣・永定縣・長汀縣・上杭縣・武平縣・漳平縣・連城縣 |

当代

1950年初,中华人民共和国已经控制了除金门、马祖、烏坵等岛屿之外的福建省绝大部分地区。國共內戰後,福建省分屬中華人民共和國政府與中華民國政府實質管轄,雙方的行政區劃中也都設有福建省。中华人民共和国福建省管辖福建省大部分地区,省会设在福州市;中华民国福建省实际管辖金門、马祖和烏坵,省会设在金門县。

1949年的古寧頭戰役,解放軍的渡海作戰受挫之後,解放軍受限於海空軍力量不足,在東南沿海島嶼的戰事中,大體處於守勢。1950年初,解放軍準備再進攻金門。為孤立金門守軍,造成再戰金門的有利態勢,命解放軍將領周志堅率31軍並指揮32軍94師和炮兵14團3營,於5月初佔領東山島[13]。6月朝鲜战争爆發,以美國為首的聯合國軍擊敗北朝鮮,大舉越過三八線,進抵鴨綠江畔。中华人民共和国中央軍委暫停攻台計劃,將主力部隊調往朝鮮,與美軍對峙。美國開始認識到台灣对牵制中国戰略地位的重要性,將台灣重新納入防禦體系,並派遺美國第七艦隊進入台灣海峽。中华民国政府获得大量美援,得以進一步鞏固其統治基礎,借機加緊在沿海島嶼進行游擊戰。1953年7月,韓戰停戰協定簽署前,国民政府将领胡璉率1萬多名军队,對位於福建和廣東二省交界處的東山島突然發起了登陸進攻作戰。解放軍擊敗國軍,取得東山島戰役的勝利。戰役後,蔣中正「反攻大陸」的軍事作戰行動至此告終[需要較佳来源]。双方在福建沿海曾发生过数次战斗,包括了1958年的八二三炮战。

1967年—1968年,福建出现两大造反派组织:福建省八·二九革命造反总司令部和福建省革命造反委员会[14]。

多山的福建在近代一直未能修建铁路(直到1956年建成鹰厦铁路),因而阻碍了该省经济的发展以及与内地的联系。在中国大陆实行改革开放之前,福建是中华人民共和国对台湾的前线省份,基础建设落后,经济不发达。改革开放以后,福建省依靠民营企业和海外投资,经济得到了快速发展。