Adelit

Adelit ist ein selten vorkommendes Mineral aus der Mineralklasse der „Phosphate, Arsenate und Vanadate“ mit der idealisierten chemischen Zusammensetzung CaMg(AsO4)(OH)[2] oder in der kristallchemischen Strukturformelschreiweise nach Strunz CaMg[OH|AsO4].[3] Adelit ist damit chemisch gesehen ein Calcium-Magnesium-Arsenat mit zusätzlichen Hydroxidionen sowie das Arsenat-Analogon von Gottlobit (CaMg(VO4)(OH)[2]).

| Adelit | |

|---|---|

| |

| Allgemeines und Klassifikation | |

| IMA-Symbol | Ade[1] |

| Chemische Formel | |

| Mineralklasse (und ggf. Abteilung) | Phosphate, Arsenate und Vanadate |

| System-Nummer nach Strunz (8. Aufl.) Lapis-Systematik (nach Strunz und Weiß) Strunz (9. Aufl.) Dana | VII/B.11b VII/B.26-010 8.BH.35 41.05.01.01 |

| Kristallographische Daten | |

| Kristallsystem | orthorhombisch |

| Kristallklasse; Symbol | orthorhombisch-disphenoidisch; 222[5] |

| Raumgruppe | P212121 (Nr. 19)>[3] |

| Gitterparameter | a = 7,52 Å; b = 8,89 Å; c = 5,85 Å[3] |

| Formeleinheiten | Z = 4[3] |

| Häufige Kristallflächen | {100}, {001}, {110}, {011}, {221} |

| Physikalische Eigenschaften | |

| Mohshärte | 5 |

| Dichte (g/cm3) | gemessen: 3,71 bis 3,76; berechnet: [3,78][6] |

| Spaltbarkeit | undeutlich |

| Bruch; Tenazität | uneben bis muschelig; spröde |

| Farbe | farblos, weiß, grau, bläulichgrau bis gelblichgrau, gelb, hellgrün, rosabraun bis braun |

| Strichfarbe | weiß |

| Transparenz | durchsichtig bis durchscheinend |

| Glanz | Harzglanz |

| Kristalloptik | |

| Brechungsindizes | nα = 1,712[7] nβ = 1,721[7] nγ = 1,731[7] |

| Doppelbrechung | δ = 0,019[7] |

| Optischer Charakter | zweiachsig positiv |

| Achsenwinkel | 2V = gemessen: 68 bis 90°[7] |

Adelit kristallisiert im orthorhombischen Kristallsystem und entwickelt zwar gelegentlich tafelige, nach der a-Achse gestreckte Kristalle, findet sich aber meist in Form halbkugeliger, körniger oder massiger Mineral-Aggregate. Die Kristalle sind spröde, brechen uneben oder muschelig wie Glas und ihre Flächen weisen einen harzähnlichen Glanz auf. Mit einer Mohshärte von 5 gehört Adelit zu den mittelharten Mineralen, die sich ähnlich wie das Referenzmineral Apatit mit einem guten Messer noch ritzen lassen.

In reiner Form ist Adelit durchsichtig und farblos. Durch vielfache Lichtbrechung aufgrund von Gitterbaufehlern oder polykristalliner Ausbildung kann er aber auch weiß erscheinen und durch Verunreinigungen oder Ionenaustausch in der Verbindung eine graue, bläulichgraue bis gelblichgraue, gelbe, hellgrüne oder rosabraune bis braune Farbe annehmen, wobei die Transparenz entsprechend abnimmt.

Etymologie und Geschichte

Benannt wurde Adelit nach dem griechischen Wort άδηλος [ˈaðilɔs] für verborgen, unbestimmt oder ungewiss (auch undeutlich) in Anlehnung an seine oft mangelhafte Transparenz.

Adelite wurde erstmals 1878 oder 1888 in der „Kittel Mine“ bei Nordmark in der schwedischen Gemeinde Filipstad entdeckt. Da allerdings für die Analyse des Minerals auch Material aus dem benachbarten Långban verwendet wurde, gilt auch dieser Ort als Typlokalität. Erstmals beschrieben wurde es 1891 durch Hjalmar Sjögren (1856–1922).[8]

Das Typmaterial (Holotyp) wird in der Abteilung für Mineralogie im Naturhistoriska riksmuseet in Stockholm, Schweden unter der Sammlungs-Nr. HS 6413 aufbewahrt.[9]

Klassifikation

In der veralteten 8. Auflage der Mineralsystematik nach Strunz gehörte der Adelit zur Abteilung der „Wasserfreien Phosphate, Arsenate und Vanadate mit fremden Anionen“, wo er zusammen mit Austinit, Descloizit, Duftit, Gabrielsonit, Konichalcit, Mottramit, Pyrobelonit, Tangeit und Turanit die „Descloizit-Reihe“ mit der System-Nr. VII/B.11b innerhalb der „Tilasit-Descloizit-Gruppe“ (VII/B.11) bildete.

Im Lapis-Mineralienverzeichnis nach Stefan Weiß, das sich aus Rücksicht auf private Sammler und institutionelle Sammlungen noch nach dieser alten Form der Systematik von Karl Hugo Strunz richtet, erhielt das Mineral die System- und Mineral-Nr. VII/B.26-10. In der „Lapis-Systematik“ entspricht dies ebenfalls der Abteilung „Wasserfreie Phosphate, mit fremden Anionen F,Cl,O,OH“, wo Adelit als Namensgeber die „Adelit-Gruppe“ mit der System-Nr. VII/B.26 und den weiteren Mitgliedern Austinit, Cobaltaustinit (Kobaltaustinit), Duftit, Gabrielsonit, Gottlobit, Hermannroseit, Konichalcit, Nickelaustinit und Tangeit bildet (Stand 2018).[10]

Auch die seit 2001 gültige und von der International Mineralogical Association (IMA) bis 2009 aktualisierte[11] 9. Auflage der Strunz’schen Mineralsystematik ordnet den Adelit in die Abteilung der „Phosphate usw. mit zusätzlichen Anionen; ohne H2O“ ein. Diese ist allerdings weiter unterteilt nach der relativen Größe der beteiligten Kationen und dem Stoffmengenverhältnis der zusätzlichen Anionen (OH usw.) zum Phosphat-, Arsenat- bzw. Vanadatkomplex (RO4), so dass das Mineral entsprechend seiner Zusammensetzung in der Unterabteilung „Mit mittelgroßen und meist großen Kationen; (OH usw.) : RO4 = 1 : 1“ zu finden ist, wo es ebenfalls als Namensgeber die „Adelitgruppe“ mit der System-Nr. 8.BH.35 und den weiteren Mitgliedern Arsendescloizit, Austinit, Duftit, Gabrielsonit, Gottlobit, Cobaltaustinit, Konichalcit, Nickelaustinit und Tangeit bildet.

Die vorwiegend im englischen Sprachraum gebräuchlichen Systematik der Minerale nach Dana ordnet den Adelit ebenfalls in die Klasse der „Phosphate, Arsenate und Vanadate“ und dort in die Abteilung der „Wasserfreien Phosphaten etc., mit Hydroxyl oder Halogen“ ein. Auch hier ist er als Namensgeber der „Adelitgruppe“ mit der System-Nr. 41.05.01 innerhalb der Unterabteilung der „Wasserfreien Phosphate etc., mit Hydroxyl oder Halogen mit (AB)2(XO4)Zq“ zu finden.

Chemismus

Die idealisierte (theoretische) Zusammensetzung von Adelit (CaMg(AsO4)(OH)) besteht aus 18,19 % Calcium (Ca), 11,03 % Magnesium (Mg), 34,01 % Arsen (As), 36,31 % Sauerstoff (O) und 0,46 % Wasserstoff (H).[5] Bei der Analyse des Typmaterials aus Långban (Schweden) wurden zusätzlich geringfügige Beimengungen von Mangan, Blei, Chlor, Kupfer, Eisen und Aluminium sowie Spuren von Barium gemessen.[4][6]

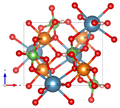

Kristallstruktur

Adelit kristallisiert orthorhombisch in der Raumgruppe P212121 (Raumgruppen-Nr. 19) mit den Gitterparametern a = 7,52 Å, b = 8,89 Å und c = 5,85 Å sowie 4 Formeleinheiten pro Elementarzelle.[3]

Die Kristallstruktur von Adelit besteht aus 6fach koordinierten Magnesium-Oktaedern, die über gemeinsam genutzte Kanten miteinander verbunden sind und Ketten parallel der c-Achse bilden. Diese Ketten bilden über eckenverknüpfte AsO4-Tetraeder ein Gerüst, in dessen Lücken die großen Kationen verteilt sind.

| Kristallstruktur von Adelit |

|

| Farbtabelle: _ Ca _ Mg _ As _ O _ H (_ P ersetzt als Fremdbeimengung teilweise As) |

Bildung und Fundorte

Adelit bildet sich, in metamorphen Eisen-Mangan-Erzkörpern, wo er meist in einer vom Eisenerz getrennten Schicht zusammen mit Hausmannit und anderen Mangan-Erzen auftritt. Je nach Fundort kann Adelit auch mit weiteren Mineralen in Paragenese gefunden werden, wie unter anderem mit Arsenoklasit, Braunit, Hedyphan, Fredrikssonit und Sarkinit in Långban; Hausmannit, Magnetit und gediegen Kupfer in der „Kittel Mine“ sowie Allaktit, Alleghanyit, Baryt, Calcit, Chlorophoenicit, Franklinit, Hodgkinsonit, Johnbaumit, Kraisslit, Rhodochrosit, Sphalerit, Svabit, Willemit und Zinkit in Franklin bzw. Sterling Hill im US-Bundesstaat New Jersey.[6]

Als seltene Mineralbildung konnte Adelit bisher nur an wenigen Fundorten nachgewiesen werden, von denen gelten bisher (Stand: 2011) etwa 10 als bekannt gelten können. Neben seinen Typlokalitäten „Kittel Mine“ und Långban fand sich das Mineral noch in der „Jakobsberg Mine“, der „Moss Mine“ und der „Harstigen Mine“, die alle in der Gemeinde Filipstad liegen.

In Deutschland trat das Mineral bei Sankt Andreasberg im niedersächsischen Harz und in der „Grube Glücksstern“ am Gottlob bei Friedrichroda in Thüringen und in den USA neben den bereits erwähnten Fundorten Franklin und Sterling Hill in New Jersey noch in der „Mercur Mine“ im Oquirrh-Gebirge in Utah zutage.[7]

Siehe auch

Literatur

- H. Sjögren: Contributions to Swedish mineralogy Part I: 8. Adelite a new basic arseniate from Nordmarken, Jakobsberg and Långban, Vermland. In: Bulletin of the Geological Institution of the University of Upsala. Band 1, 1892, S. 56–64 (englisch, rruff.info [PDF; 375 kB; abgerufen am 7. Januar 2020]).

- H. Effenberger, W. Krause, H.-J. Bernhardt: Structural investigations of adelite and cobaltaustinite, two members of the adelite-descloizite group. In: Experimental Mineralogy, Petrology and Geochemistry. Band 9, 2002, S. 30 (englisch, rruff.info [PDF; 1,6 MB; abgerufen am 7. Januar 2020]).

Weblinks

- Mineralienatlas:Adelit (Wiki)

- Adelite search results. In: rruff.info. Database of Raman spectroscopy, X-ray diffraction and chemistry of minerals (RRUFF) (englisch).

- American-Mineralogist-Crystal-Structure-Database – Adelite. In: rruff.geo.arizona.edu. (englisch).