Carcinoma dell'esofago

Il carcinoma dell'esofago è una forma di neoplasia (tumore) di carattere maligno, che colpisce l'esofago.[1] I sintomi includono spesso difficoltà nel deglutire e perdita di peso. Altri sintomi possono includere dolore durante la deglutizione, voce roca, ingrossamento dei linfonodi intorno alla clavicola, una tosse secca e, eventualmente, tosse o vomito accompagnati da sangue (emottisi e ematemesi, rispettivamente).[2][3]

| Carcinoma dell'esofago | |

|---|---|

| |

| Specialità | oncologia, chirurgia generale e gastroenterologia |

| Classificazione e risorse esterne (EN) | |

| OMIM | 133239 |

| MedlinePlus | 000283 |

| eMedicine | 277930 e 368206 |

| Sinonimi | |

| Carcinoma esofageo | |

I due principali sottotipi della malattia sono il carcinoma a cellule squamose dell'esofago, che è il più comune nel mondo in via di sviluppo e l'adenocarcinoma esofageo più frequente nel mondo sviluppato.[1] Le cause più comuni del tipo a cellule squamose sono il tabagismo, l'alcool, le bevande molto calde e una dieta piuttosto povera, mentre le cause dell'adenocarcinoma sono solitamente il fumo di tabacco, l'obesità e il reflusso acido.[4]

La malattia viene diagnosticata grazie ad una biopsia effettuata con un endoscopio.[5] La prevenzione comprende smettere di fumare e una dieta sana.[1][2] Il trattamento varia a seconda della stadiazione del tumore e sulla sua localizzazione, valutando anche le condizioni generali del paziente e le sue aspettative. I piccoli tumori a cellule squamose localizzati possono essere trattati con la sola chirurgia e con la speranza di una prognosi favorevole. Nella maggior parte degli altri casi, la chemioterapia, con o senza radioterapia, viene utilizzata insieme all'intervento chirurgico.[5] In presenza di malattia estesa o se la persona interessata non è in grado di affrontare un'operazione chirurgica, spesso si ricorre alle cure palliative.[5] Per via della diagnosi che solitamente giunge in stadio ormai avanzato la prognosi è spesso infausta e i tassi di sopravvivenza a 5 anni sono tra circa il 13% e il 18%.[1][4][6]

Al 2012, il tumore all'esofageo è risultato essere l'ottava neoplasia più comune a livello mondiale, con 456.000 nuovi casi registrati nel corso dell'anno[1] e vi sono stati circa 400.000 morti (87,7% di letalità), un dato superiore al 1990 quando si registravano 345.000 decessi circa.[1][7] I dati epidemiologici variano molto tra i paesi e circa metà dei casi si verificano in Cina. Si stima che sia tre volte più comune negli uomini rispetto alle donne.[1]

Storia

Le prime scoperte relative a tale carcinoma risalgono al XIX secolo; la prima operazione chirurgica atta a rimuovere il tumore è stata effettuata nel 1913.

Epidemiologia

nessun dato

meno di 3

3–6

6–9

9–12

12–15

15–18

18–21

21–24

24–27

27–30

30–35

più di 35

Il carcinoma dell'esofago è diffuso in tutto il mondo, con un'incidenza superiore nei paesi asiatici (più precisamente, in Cina e Mongolia) e nell'Africa sud-orientale, in particolare in Malawi e in Sudafrica. In tutti questi paesi, contando entrambi i sessi, l'incidenza (tassi standardizzati alla popolazione mondiale) supera i 15 casi per 100.000 abitanti. In Europa i paesi più colpiti sono il Regno Unito, i Paesi Bassi e l'Irlanda, ma con tassi più bassi rispetto a quelli asiatici ed africani, arrivando a 6 casi su 100.000 abitanti. In Italia il tumore dell'esofago è più diffuso nel Nord-Est del paese, con un'incidenza media di 2 casi per 100.000 abitanti. I tumori dell'esofago colpiscono maggiormente il sesso maschile (70%). Il tumore dell'esofago è un tumore dell'età avanzata, con tassi di incidenza che aumentano gradatamente a partire dai 50 anni, per diventare massimi tra i 70 e gli 80 anni di età[9].

L'evoluzione temporale di questo tumore mostra segni di diminuzione, soprattutto nei paesi più sviluppati.

Negli Stati Uniti d'America si è osservato che questa tendenza ha un andamento differente per istotipo: mentre il carcinoma squamocellulare era il più diffuso, negli ultimi vent'anni del XX secolo si è osservato una diminuzione della sua incidenza sia nella popolazione nera sia in quella bianca, mentre è salita l'incidenza dell'adenocarcinoma esofageo, in particolare tra i maschi bianchi. Questo fenomeno risponde a ragioni ancora poco chiarite.[10]In Italia il tumore esofageo è in costante diminuzione soprattutto nel sesso maschile, ma continua a prevalerne l'istotipo squamoso, che rappresenta il 60% circa di tutti i tumori dell'esofago[11].

Tipologia

A seconda dell'epitelio di origine si hanno due tipi di carcinoma esofageo.

- Carcinoma squamocellulare, originario dalle cellule epiteliali di pavimentazione. Si ritrova nel terzo inferiore, medio e superiore dell'esofago. Inizialmente si presenta come una depressione poi si sviluppa in forma vegetante. Rappresenta circa il 50% dei casi.

- Adenocarcinoma, derivante spesso dall'epitelio cilindrico dell'esofago di Barrett, soprattutto nell'esofago terminale (questo tipo istologico è ultimamente in aumento).

Sintomatologia

Solitamente sintomi importanti non si manifestano fintanto che il tumore non si è infiltrato oltre il 60% della circonferenza del tubo esofageo, momento in cui esso si può considerare già in fase avanzata.[12] L'insorgenza dei sintomi è generalmente causata dal restringimento dell'esofago causata dalla presenza ostruttiva della massa tumorale.[13]

Il primo e più comune sintomo è solitamente la difficoltà di deglutizione (disfagia), spesso appare inizialmente con i cibi solidi e poi con quelli più morbidi e con i liquidi.[2] Vi è anche dolore nella deglutizione (odinofagia).[2] La perdita di peso è spesso un sintomo piuttosto precoce per i casi di carcinoma a cellule squamose anche se di solito non lo è per l'adenocarcinoma.[14] È comunque comune andare incontro ad una sostanziale perdita di peso a causa della riduzione dell'appetito e alla malnutrizione.[15] Dolore dietro lo sterno o nella zona intorno allo stomaco viene spesso percepito come bruciore di stomaco. Un altro segno può essere un colpo di tosse insolitamente roca, dovuto alla massa tumorale che colpisce il nervo laringeo ricorrente.

La presenza del tumore può disturbare le normali contrazioni dell'esofago durante la deglutizione. Questo può portare a nausea e vomito, rigurgito di cibo e tosse.[12] Esiste anche la possibilità di sviluppare polmonite ab ingestis, dovuta a cibo che entra nelle vie aeree attraverso fistole che possono svilupparsi tra l'esofago e la trachea.[12][16] I primi segni di questa grave complicanza possono essere tosse mentre si beve o si mangia.[17] La superficie del tumore può essere fragile e sanguinosa, causando vomito di sangue e anemia sideropenica. La compressione delle strutture locali si verifica nella malattia avanzata, portando a problemi come ostruzione delle vie aeree superiori e la sindrome della vena cava superiore. Può verificarsi ipercalcemia (calcio in eccesso nel sangue).[12]

Se il tumore si è diffuso altrove, sintomi correlati alla malattia metastatica possono apparire. Siti comuni di diffusione includono i linfonodi sovraclaveari, il fegato, i polmoni e le ossa.[12] Metastasi al fegato possono causare ittero e gonfiore addominale (ascite). Metastasi polmonari possono portare, tra gli altri sintomi, insufficienza respiratoria causata da un eccesso di liquido intorno ai polmoni (versamento pleurico) e dispnea.

Eziologia

I due tipi principali di tumore all'esofago (ovvero carcinoma a cellule squamose e adenocarcinoma) presentano distinti fattori di rischio.[14] Il carcinoma a cellule squamose è più correlato allo stile di vita come il tabagismo e l'alcol.[18] L'adenocarcinoma è stato invece collegato agli effetti a lungo termine del reflusso gastroesofageo.[18] Il fumo di tabacco è comunque un fattore di rischio per entrambi i tipi.[14] Inoltre, entrambi sono più comuni negli uomini e in coloro sopra i 60 anni di età.[19]

Carcinoma a cellule squamose

I due principali fattori di rischio per il carcinoma a cellule squamose dell'esofago sono il tabacco (fumato o masticato) e le bevande alcoliche.[1] La combinazione di tabacco e alcol ha un forte effetto sinergico.[20] Alcuni dati suggeriscono che circa la metà di tutti i casi sono dovuti al tabacco e circa un terzo di alcol, mentre oltre tre quarti dei casi negli uomini sono dovuti alla combinazione dei due.[1] I rischi associati con l'alcol sembrano essere legati al suo metabolita aldeide e alle mutazioni in alcuni enzimi connessi.[14] Tali varianti metaboliche sono relativamente comuni in Asia.[1]

Alti livelli di esposizione alimentare alle nitrosammine (composti chimici che si possono trovare sia nel fumo di tabacco che in alcuni prodotti alimentari) sembrano avere un fattore di rischio rilevante.[14] Alimenti sfavorevoli sembrano coinvolgere l'esposizione alle nitrosammine attraverso salumi e carne alla brace, verdure sottaceto e un basso apporto di cibi freschi alla dieta.[1] Altri fattori associati includono carenze nutrizionali, basso status socio-economico e scarsa igiene orale.[14] La masticazione di noci di areca è un fattore di rischio importante in Asia.[21]

Adenocarcinoma

Questo tipo di cancro esofageo si verifica da circa 7 a 10 volte più spesso negli uomini rispetto alle donne.[22] Questo squilibrio può essere correlato alle caratteristiche e interazioni di altri fattori di rischio noti tra cui il reflusso acido esofageo e l'obesità.[22][23]

Gli effetti erosivi a lungo termine del reflusso acido (una condizione molto comune, nota anche come malattia da reflusso gastroesofageo) sono stati fortemente correlati a questo tipo di cancro.[24] Una condizione di questo tipo per un lungo periodo può indurre un cambiamento del tipo di tessuto) nella porzione inferiore dell'esofago in risposta alla erosione del suo rivestimento squamoso.[24] Questo fenomeno, noto come esofago di Barrett, sembra apparire circa 20 anni più tardi nelle donne rispetto agli uomini, forse a causa di fattori ormonali.[24][25] Il rischio di sviluppare adenocarcinoma in presenza di esofago di Barrett non è dimostrato, in passato questa correlazione era stata sopravvalutata.[1]

L'obesità e il sovrappeso sembrano essere associati ad un aumento del rischio.[26] L'associazione con l'obesità del tumore esofageo sembra essere più forte rispetto a qualsiasi altro tumore anche se le ragioni di ciò rimangono poco chiare.[24] L'obesità addominale sembra essere di particolare rilevanza nonché con la malattia da reflusso esofageo e l'esofago di Barrett.[24] Questo tipo di obesità è caratteristica degli uomini.[24]

Nonostante la presenza di Helicobacter pylori, che interessa oltre la metà della popolazione mondiale, sia un importante fattore di rischio per il tumore allo stomaco, sembra che essa sia associata ad una riduzione delle probabilità di incorrere nell'adenocarcinoma esofageo di ben il 50%.[27][28] La spiegazione biologica per tale effetto protettivo è alquanto incerta.[28] Una possibile spiegazione è che alcuni ceppi di H. pylori riducono l'acidità di stomaco, riducendo in tal modo danni da malattia da reflusso esofageo.[29] I tassi decrescenti di H. pylori nelle popolazioni occidentali negli ultimi decenni sono state proposti come una delle spiegazioni per il contestuale aumento dell'adenocarcinoma esofageo. La diminuzione registrata è dovuta ad una migliore igiene, per esempio attraverso una maggiore refrigerazione degli alimenti e a gruppi familiari meno affollati.[27]

Gli ormoni femminili possono anche avere un effetto protettivo, in quanto l'adenocarcinoma esofageo non è solo molto meno comune nelle donne, ma si sviluppa più tardi nella vita rispetto agli uomini. Anche se gli studi di molti fattori riproduttivi non hanno prodotto un quadro chiaro, il rischio sembra diminuire per le madri che hanno allattato.[27]

Il fumo di tabacco aumenta il rischio, ma l'incremento del rischio per l'adenocarcinoma esofageo è ben poca cosa rispetto a quello per il carcinoma a cellule squamose.[27]

Condizioni correlate

- Tumore della testa e del collo sono associati a tumori nella regione circostante, tra carcinomi esofagei a cellule squamose, a causa dell'esposizione regionale a lungo termine del cancerogeno.[30][31]

- Una storia di radioterapia per altre patologie del torace è un fattore di rischio per l'adenocarcinoma esofageo.[14]

- Lesioni corrosive all'esofago da deglutizione accidentale o intenzionale di sostanze caustiche è un fattore di rischio per il carcinoma a cellule squamose.[1]

- Tilosi con cancro esofageo è una malattia familiare rara che è stato correlata a una mutazione nel gene RHBDF2: si tratta di un ispessimento della pelle e un rischio elevato di carcinoma a cellule squamose.[1][32]

- L'acalasia (cioè mancanza di riflesso involontario nell'esofago dopo la deglutizione) sembra essere un fattore di rischio per entrambi i principali tipi di cancro esofageo, almeno negli uomini, a causa della stagnazione di cibi e bevande.[33]

- La sindrome di Plummer-Vinson (una malattia rara che coinvolge le membrane esofagee) è anche un fattore di rischio.[1]

- Vi sono alcune prove che suggeriscono una possibile associazione causale tra il papillomavirus umano (HPV) e il carcinoma a cellule squamose dell'esofago.[34][35]

- Vi sono limitate prove a sostegno di una correlazione tra malattia celiaca e cancro esofageo.[33]

Diagnosi

La malattia va sospettata in presenza di sintomi specifici. Una neoplasia occlusiva può essere sospettata a seguito di una serie di radiografie dell'esofago dopo aver assunto un pasto di bario come mezzo di contrasto, la diagnosi viene fatta a seguito di una esofagogastroduodenoscopia (endoscopia), che consiste nel passaggio di un tubo flessibile dotato di luce a fibre ottiche e una fotocamera che permette di esaminando la parete esofagea. Le biopsie prelevate dalle lesioni sospette vengono poi sottoposte ad esame istologico per i segni di malignità.

Ulteriori esami si rendono necessari per valutare la diffusione (metastasi) del tumore. La tomografia computerizzata (TC) del torace, addome e pelvi può valutare se si è diffuso ai tessuti adiacenti o agli organi distanti (in al particolare al fegato e ai linfonodi). La sensibilità di una TC è limitata dalla sua capacità di rilevare masse (ad esempio ingrossamento dei linfonodi o organi coinvolti) generalmente più grandi di 1 cm. La tomografia ad emissione di positroni (PET) può essere utilizzata per stimare l'estensione della malattia ed è considerata più precisa rispetto alla sola CT. L'ecografia endoscopica esofagea può fornire alcune informazioni riguardanti il livello di invasione tumorale e la possibile diffusione ai linfonodi regionali.

La posizione del tumore è generalmente misurata dalla distanza dai denti. L'esofago viene comunemente diviso in tre parti ai fini della determinazione della posizione. Gli adenocarcinomi tendono a verificarsi più vicino allo stomaco e i carcinomi a cellule squamose vicino alla gola, ma possono sorgere ovunque nell'esofago.

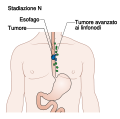

Stadiazione

La stadiazione si basa sul sistema di classificazione TNM che classifica la quantità di invasione tumorale (T), il coinvolgimento dei linfonodi (N) e la presenza di metastasi a distanza (M).[14]

| Stadio | Classificazione |

|---|---|

| Stadio I: | il tumore si ritrova soltanto nella mucosa |

| Stadio II: | rimane limitato negli strati della parete dell’esofago |

| Stadio III: | invade altri tessuti |

| Stadio IV: | dove il tumore ha formato delle metastasi, lo stadio più avanzato. |

Trattamento

È consigliabile che il trattamento venga gestito da un team multidisciplinare che copra le varie specialità coinvolte.[36][37] Un'alimentazione adeguata deve essere garantita così come una efficace cura dentale è essenziale. I fattori che influenzano le decisioni di trattamento includono la stadiazione e l'istologia del tumore, insieme alle condizioni generali della persona e alle eventuali altre patologie.[14]

In generale, il trattamento con intento curativo è praticabile solamente nei casi di malattia localizzata, senza metastasi a distanza. In tali casi un approccio combinato che comprenda l'intervento chirurgico può essere considerato. Tumori diffusi o recidivanti vengono gestiti attraverso le cure palliative. In questo caso, la chemioterapia può essere utilizzata per allungare la sopravvivenza, mentre i trattamenti come la radioterapia o lo stenting possono essere utilizzati per alleviare i sintomi e rendere più facile la deglutizione.[14]

Chirurgia

Un tumore esofageo di tipo adenocarcinoma nella sua fase iniziale può essere trattato con la rimozione chirurgica di tutto o parte dell'esofago (esofagectomia). Tuttavia questo intervento risulta particolarmente difficile con un rischio relativamente elevato di mortalità o difficoltà di post-operatoria. I vantaggi della chirurgia sono meno chiari per i casi di carcinoma a cellule squamose in stadio primitivo. Vi sono un certo numero di opzioni chirurgiche, spesso oggetto di discussioni.[36][38][39] Così come le caratteristiche e la posizione del tumore, altri fattori decisionali includono la condizione della paziente e il tipo di operazione a cui il team chirurgico è più abituato ad effettuare. La probabile qualità della vita dopo l'intervento è un fattore rilevante.[40] i risultati chirurgici sono solitamente migliori nei grandi centri dove tali procedure sono eseguite con maggior frequenza.[38] Se il tumore si è diffuso ad altre parti del corpo, l'esofagectomia tendenzialmente non viene consigliata.[38]

La dissezione endoscopica della sottomucosa è una procedura che comporta la rimozione di piccoli tumori che coinvolgono solo la mucosa o il rivestimento dell'esofago.[41]

L'esofagectomia è la rimozione di un segmento dell'esofago; poiché ciò riduce la lunghezza dell'esofago restante, qualche altro segmento del tratto digestivo viene spostato attraverso la cavità toracica e interposto. Di solito si effettua con lo stomaco o con parte dell'intestino crasso (colon) o del digiuno. La riconnessione dello stomaco di un esofago accorciato si chiama anastomosi esofago-gastrica.[38]

L'esofagectomia può essere eseguita utilizzando diversi metodi. La scelta del metodo chirurgico dipende dalle caratteristiche e dalla posizione del tumore e dalla preferenza del chirurgo.[38] La prima decisione, per quanto riguarda il punto di entrata, è tra una procedura transiatale e una transtoracica. L'approccio transiatale è più recente ed evita la necessità di aprire il torace: il chirurgo entra attraverso un'incisione nell'addome inferiore e un'altra nel collo. La parte inferiore dell'esofago viene liberata dai tessuti circostanti e tagliata via secondo necessità. Lo stomaco viene poi spinto attraverso lo iato esofageo (il foro dove l'esofago passa attraverso il diaframma) e si unisce alla parte superiore rimanente dell'esofago.[38]

L'approccio tradizionale transtoracico prevede l'accesso attraverso il torace, con numerose varianti. L'approccio toracico standard consiste nell'apertura sia della cavità addominale che di quella toracica, la tecnica a due stadi Ivor-Lewis (detta anche Lewis-Tanner) comporta una laparotomia iniziale e la costruzione di un tubo gastrico, seguita da una toracotomia dritta per asportare il tumore e creare un'anastomosi esofagogastrica. L'approccio McKeown a tre fasi aggiunge una terza incisione nel collo per completare l'anastomosi cervicale. Approcci recenti, chiamati esofagectomie estese, consistono nella rimozione in blocco del tessuto più circostante compresi i linfonodi.[38]

Se il paziente non è in grado di ingoiare il cibo, uno stent esofageo può essere inserito per mantenere l'esofago pervio; lo stent può anche contribuire a occludere fistole. Un tubo nasogastrico può essere necessario continuare l'alimentazione mentre vi è in corso un trattamento per il tumore, e alcuni pazienti richiedono una gastrostomia (un foro nella pelle che consente di accedere direttamente allo stomaco). Queste due soluzioni sono particolarmente importanti se il paziente tende a aspirare cibo o saliva nelle vie aeree, predisponendolo per una polmonite ab ingestis.

Chemioterapia e radioterapia

La chemioterapia dipende dal tipo di tumore, ma tende ad essere a base di cisplatino (o carboplatino e oxaliplatino) ogni tre settimane con fluorouracile (5-FU) in maniera continua o ogni tre settimane. In studi più recenti, l'aggiunta di epirubicina ha evidenziato risultati migliori.[42] La chemioterapia può essere somministrata dopo l'intervento chirurgico (terapia adiuvante, cioè per ridurre il rischio di recidiva), prima di un intervento chirurgico (terapia neoadiuvante) o se l'intervento non è possibile. Al 2014, vi sono sperimentazioni in corso per valutare le vaie combinazioni di farmaci chemioterapici.[43]

Si può far ricorso alla radioterapia prima, durante o dopo la chemioterapia o la chirurgia e talvolta in esclusiva al fine di controllare i sintomi. Nei pazienti con malattia localizzata ma con controindicazioni alla chirurgia la radioterapia radicale può essere utilizzata con intento curativo.[44]

Prognosi

In generale, la prognosi è abbastanza negativa poiché la maggior parte dei pazienti presenta alla diagnosi una malattia in stadio avanzato. Quando i primi sintomi appaiono (come la difficoltà di deglutizione) il tumore è già progredito. Il tasso complessivo di sopravvivenza a cinque anni registrato negli Stati Uniti è di circa il 15%, con la maggior parte delle persone che muoiono entro il primo anno dalla diagnosi.[45] Gli ultimi dati di sopravvivenza per l'Inghilterra e il Galles (pazienti diagnosticati nel corso del 2007) mostrano che solo un paziente su dieci sopravviverà al cancro esofageo per almeno dieci anni.[46]

- Stadio T1, T2, e T3 del tumore esofageo

- Stadio T4 del tumore esofageo

- Tumore esofageo con coinvolgimento linfonodale

Note

Bibliografia

- Joseph C. Segen, Concise Dictionary of Modern Medicine, New York, McGraw-Hill, 2006, ISBN 978-88-386-3917-3.

- Douglas M. Anderson, A. Elliot Michelle, Mosby’s medical, nursing, & Allied Health Dictionary sesta edizione, New York, Piccin, 2004, ISBN 88-299-1716-8.

- Anacleto Peracchia, Okolicsanyi Lajos, Roncoroni Luigi, Malattie dell’apparato gastrointestinale, 3ª edizione, Milano, McGraw-Hill, 2004, ISBN 88-386-2386-4.

Voci correlate

Altri progetti

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su tumore dell'esofago

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su tumore dell'esofago

Collegamenti esterni

- (EN) Informazioni sul tumore, su mayoclinic.org.

- (EN) Sito MedlinePlus, su nlm.nih.gov.

- (EN) Sito GLOBOCAN, su globocan.iarc.fr.

- Sito AIRTUM, su registri-tumori.it.

- Informazioni sui tumori dell'esofago, su centroesofagopadova.org.

| Controllo di autorità | LCCN (EN) sh85044858 · GND (DE) 4132808-5 · J9U (EN, HE) 987007553178905171 · NDL (EN, JA) 00572161 |

|---|