Α1-アンチトリプシン欠乏症

α1-アンチトリプシン欠乏症(A1ADまたはAATD、英: Alpha-1 antitrypsin deficiency)は、肺疾患または肝疾患を引き起こす可能性のある遺伝性疾患である[1]。肺に関連する症状は一般的に20〜50歳の間に発症する[1]。α1‐アンチトリプシン欠乏症は、息切れ、喘鳴を引き起こしたり、肺感染症などのリスクを高める場合がある[1][2]。合併症には、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、肝硬変、新生児黄疸、脂肪織炎などがあげられる[1]。

| α1-アンチトリプシン欠乏症 | |

|---|---|

| 別称 | アルファ1‐アンチトリプシン欠乏症 |

| |

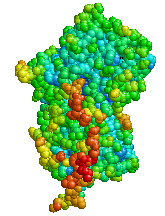

| α1-アンチトリプシンの構造 | |

| 概要 | |

| 診療科 | 呼吸器学, 遺伝医学 |

| 症状 | 息切れ, 喘鳴, 黄色がかった皮膚[1] |

| 発症時期 | 20~50歳[1] |

| 原因 | SERPINA1遺伝子の変異[1] |

| 診断法 | 症状に基づく, 血液検査, 遺伝子検査[2] |

| 鑑別 | 喘息[1] |

| 使用する医薬品 | 気管支拡張薬, 吸入ステロイド, 抗生物質, A1ATタンパク質の静脈内注射[2] |

| 治療 | 投薬, 肺移植, 肝移植[2] |

| 予後 | 平均余命 ~50代 (喫煙者), ほぼ正常 (非喫煙者)[3] |

| 頻度 | 2,500人あたり1人 (ヨーロッパ系)[1] |

| 分類および外部参照情報 | |

| Patient UK | α1-アンチトリプシン欠乏症 |

A1ADは、 SERPINA1遺伝子の変異が原因であり、α1‐アンチトリプシン(A1AT)が不足する[1]。肺疾患の危険因子には、喫煙と環境粉塵があげられる[1]。根本的な機序には、ブロックされていない好中球エラスターゼと肝臓での異常なA1ATの蓄積が関連する[1]。常染色体の共優性であり、1つの欠陥のある対立遺伝子は2つの欠陥のある対立遺伝子よりも軽度の疾患を引き起こす傾向があることを意味する[1]。診断は症状に基づき、血液検査または遺伝子検査によって確定される[2]。

肺疾患の治療には、気管支拡張薬、吸入ステロイド、さらに、感染症が発生した場合には抗生物質が用いられる[2]。A1ATタンパク質の静脈内注入またはさらに重度の場合には肺移植が推奨される[2]。重度の肝疾患の場合には、肝移植が治療の選択肢となる可能性がある[2][4]。他にも喫煙を避けることが勧められる[2]。インフルエンザ、肺炎球菌、肝炎の予防接種も推奨される[2]。喫煙する患者の平均余命は50歳であるが、喫煙しない患者の平均余命はほぼ正常である[3]。

α1‐アンチトリプシン欠乏症は、ヨーロッパ系の人の2,500人に約1人に影響を及ぼす[1]。重度の欠乏症は5,000人に1人に発生する[5]。アジア系の人には一般的にみられない疾患である[1]。COPD患者の約3%がα1‐アンチトリプシン欠乏症であると考えられている[5]。α1‐アンチトリプシン欠乏症が最初に報告されたのは1960年代である[6]。