2023年の台風

2023年の台風(2023ねんのたいふう、太平洋北西部および南シナ海[注 1]で発生した熱帯低気圧)のデータ。データは基本的に日本の気象庁の情報に基づき、気象庁が熱帯低気圧としていない一部のものについては、合同台風警報センター (JTWC) のみに準拠する。

| |

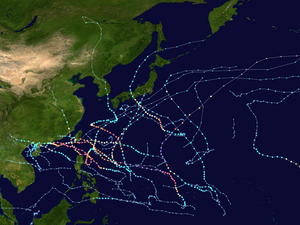

| 軌跡の地図 | |

| 最初の熱帯低気圧発生 | 3月4日 |

|---|---|

| 最初の台風発生 | 4月20日 |

| 最後の台風消滅 | 12月18日 |

| 最後の熱帯低気圧消滅 | 12月21日 |

| 最も強かった 台風 | 台風2号 – 900 hPa, 115 kt |

| 熱帯低気圧の総数 | 29 |

| 台風の総数 | 17 |

| タイフーンの総数 | 10 |

| スーパータイフーンの総数 | 4 |

| 総死亡者数 | 191 |

| 総被害額 | 185.5 億ドル (2023 USD) |

2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | |

2023年に発生した台風の総数は、平年の25.1個を大幅に下回る17個であり、1951年の統計開始以降で2010年、1998年に次いで3番目に少ない記録となった。日本での影響については、接近数は平年の11.7個より少ない9個、上陸数は平年の3.0個より少ない1個であった。

2023年の台風の傾向としては、正のインド洋ダイポールモード現象と同時に、2015年~2016年以来の強度となる顕著なエルニーニョが発生した影響で発生海域が平常時よりも南東にずれ、寿命の長い台風が発生しやすかったこと、台風の発生数が少ないことがあげられる[1]。

台風1号は4月20日に発生[2][3][4][5]。台風に関する統計が開始された1951年以降で平均的な台風1号の発生は3月頃であるため、比較的遅めの発生となった。

5月20日に発生した台風2号は、5月としては1971年の台風5号以来となる勢力にまで発達した[6][7]。日本接近時の勢力は強いものではなかったが、熱帯由来の湿った空気が当時日本付近に停滞していた梅雨前線を刺激し、各地で線状降水帯が発生した[8][9][10][11]。

その後、7月までは熱帯低気圧の発生が少ない状態が続いていた。しかし人的被害は大きく、元台風5号の熱帯低気圧は華北地域に大雨をもたらし、100人以上が死亡し[12][13][14][15][16]、家屋等の倒壊が相次いだ[17]。

8月は比較的対流活動が活発であり、熱帯低気圧の発生が相次いだ。なお、同月には2018年の台風17号以来となる越境台風も発生した[18][19][20][21]。

9月以降はインド洋からのモンスーンがフィリピン沖にまで到達せず、モンスーントラフが発生しなかったこと、例年よりも太平洋高気圧が強まったこと、フィリピン沖で高気圧が発達してモンスーンが弱まったことに加え、台風が発生しやすい低緯度地方で強い東風が吹き、北西太平洋は熱帯低気圧、台風が発生しづらい状態となっていた[22][23][24]。そのため、極端に熱帯低気圧の発生数が減少し、9月の発生数が2個、10月の発生数が2個となるなどし、9月以降の発生数5個は1951年(昭和26年)の統計開始以降最も少なくなった[24][25][26]。

しかしその一方で被害は大きく、台風13号は日本のすぐ南で停滞し、長時間雨を降らせた[27][28][29][30][31][32][33]。また、台風14号は台湾南東部の蘭嶼で観測史上1位となる最大瞬間風速95.2mを記録した[34]。加えて、台風15号は10月の台風としては2018年の台風26号以来となる中心気圧900hPaを記録した[35][36][37][注 2]。

また、これらの台風以外で日本に影響を及ぼした台風は、沖縄近海で複雑な動きをした台風6号、紀伊半島に上陸し大雨を降らせ、重傷者を出した台風7号などがある。

台風の発生数

| 発生数が多い年 | 発生数が少ない年 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 順位 | 年 | 発生数 | 順位 | 年 | 発生数 |

| 1 | 1967年 | 39 | 1 | 2010年 | 14 |

| 2 | 1994年 1971年 | 36 | 2 | 1998年 | 16 |

| 4 | 1966年 | 35 | 3 | 2023年 | 17 |

| 5 | 1964年 | 34 | 4 | 1969年 | 19 |

| 6 | 1989年 1974年 1965年 | 32 | 5 | 2011年 2003年 1977年 1975年 1973年 1954年 1951年 | 21 |

| 9 | 2013年 1992年 1988年 1972年 1958年 | 31 | |||

月別の台風発生数

| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 17 |

各熱帯低気圧の活動時期

各台風の活動時期

台風に分類されている熱帯低気圧

台風1号(サンヴー)

| トロピカル・ストーム (JMA) | |||

|---|---|---|---|

| トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||

| |||

| 発生期間 | 4月20日 – 4月22日 | ||

| ピーク時の強さ | 45 kt (10分間平均) 996 hPa | ||

202301・01W

4月16日に発生した低圧部が19日9時にマーシャル諸島付近で熱帯低気圧に発達[38]。JTWCはこれを熱帯低気圧とし、01Wを付番した。

この熱帯低気圧について気象庁は同日15時に海上強風警報(GW)を発令すると同時に、24時間以内に台風に発達する恐れがあると発表した[39][40]。

20日15時、マーシャル諸島(北緯9.0度、東経157.0度)で熱帯低気圧が台風1号に発達し、「サンヴー(Sanvu)」と命名された[2][3][4][5]。台風は西進したが徐々に衰弱していき、22日21時には同海域(北緯10.0度、東経155.0度)で熱帯低気圧に降格した[41][42][43]。

台風から変わった熱帯低気圧は25日には天気図から消滅した。

なお気象庁の事後解析では最低気圧が、998hPaから996hPaへと上方修正され、熱帯低気圧に降格した時刻が22日3時に修正された[確 1]。

台風1号の名前「サンヴー(Sanvu)」は、マカオが提案した名称で、広東語でサンゴを意味する[44]。

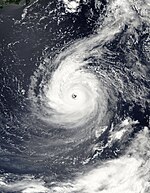

台風2号(マーワー)

| タイフーン (JMA) | |||

|---|---|---|---|

| カテゴリー5 スーパー タイフーン (SSHWS) | |||

| |||

| 発生期間 | 5月20日 – 6月3日 | ||

| ピーク時の強さ | 115 kt (10分間平均) 900 hPa | ||

202302・02W・ベティ

5月17日にグアムの南東で発生した低圧部が19日21時に同海域で熱帯低気圧となった[45]。

気象庁はこの熱帯低気圧に海上強風警報(GW)を発令すると同時に、24時間以内に台風に発達する恐れがあると発表した[46][47]。

JTWCは当初低圧部としていたが、20日9時に熱帯低気圧とし、02Wを付番した。

熱帯低気圧は20日15時に、カロリン諸島(北緯6.6度、東経148.9度)で台風2号となり、「マーワー(Mawar)」と命名された[48][49][50]。

北上するとともに発達し、21日15時には中心気圧990hPaとなり、暴風域が発生[51]。22日3時には強い勢力になった。22日15時から23日15時にかけては、975hPaだった中心気圧を40hPa下げ935hPaとなり、非常に強い勢力となった[52][53]。

22日頃からはグアム島の一部で停電が発生し、24日には中心気圧935hPaの非常に強い勢力で島を通過した[54][55]。

その際、島内では最大瞬間風速76~83m/sを記録したとされているが、風速計が壊れたため正式な記録ではない[56] 。報道によれば、台風の強さは「シンプソン・スケールでカテゴリー5相当」とされている[57]。

その際、泳ぎに出かけた18歳の少年と男性のうち、18歳の少年が高波にさらわれ行方不明となったが、姿を確認できず捜索は打ち切りとなった。また、これとは別のビーチに出かけた16歳から19歳の少年6人が高波にさらわれ、うち3人が自力で岸に戻り、1人が救助されたが、1人が死亡し1人が行方不明となった[58] 。

グアム島内では全世帯の約98%が停電し、場所によっては24時間降水量が24.5インチ(約620mm)にも達した[57]。5月29日にはジョー・バイデンアメリカ大統領が、今回の台風の被害についてアメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁(FEMA)の支援対象とすることを承認した[59]。

その後台風は太平洋高気圧の気圧の尾根によって進路を失い、グアム近海で停滞。24日には一旦勢力を落としたものの、西進を始めた25日には再発達し、同日12時には中心気圧920hPaの猛烈な勢力にまで発達した[60]。

台風はその後も発達を続け、26日には中心気圧905hPaとなり、最盛期を迎えた。なお、中心気圧905hPaは、5月の台風としては昭和46年台風第5号以来、過去2番目の勢力となっている[6][7][注 3]。

PAGASAは26日、台風がフィリピン責任地域(PAR)に入ったとして、フィリピン名ベティ(Betty)を台風に付与した[61]。

その後台風は乾燥した空気を取り込んだ結果、勢力をやや弱め27日9時には非常に強い勢力となったが、強風域が広がり、同日15時に大型の台風となった[62]。

その後も勢力を弱め、30日9時には強い勢力にまで弱まった[63]。

6月1日3時には強い勢力ではなくなり[64]、同日15時には暴風域が消滅した[65][66]。

気象庁は、高知県、和歌山県、奈良県、三重県、愛知県、静岡県で局地的に豪雨をもたらす線状降水帯が発生したとしている。和歌山県湯浅町では1時間降水量83.5mmを観測し、観測史上最高を更新した[10][11]。

なお、台風は3日15時に伊豆諸島近海(北緯32.0度、東経141.0度)で温帯低気圧になった[67][68]。台風としての寿命は14日0時間であり、統計開始史上11番目の寿命の長さとなった[69][注 4]。

政府は、梅雨前線による大雨を含めた台風2号の被害について、6月7日までに茨城県取手市、埼玉県草加市・越谷市・松伏町、静岡県磐田市、和歌山県海南市の5市1町に災害救助法の適用を決定した[70][71][72][73][74]。

なお気象庁の事後解析では最低気圧が、905hPaから900hPaへと上方修正され、温帯低気圧になった時刻が3日9時に修正された[確 2]。

台風2号の名前「マーワー(Mawar)」は、マレーシアが提案した名称で、マレー語でバラを意味する[44]。

台風3号(グチョル)

| タイフーン (JMA) | |||

|---|---|---|---|

| カテゴリー2 タイフーン (SSHWS) | |||

| |||

| 発生期間 | 6月6日 – 6月12日 | ||

| ピーク時の強さ | 80 kt (10分間平均) 960 hPa | ||

202303・03W・チェデン

6月3日15時に発生した低圧部が6日3時にパラオの北で熱帯低気圧に発達した[75] 。

気象庁はこの熱帯低気圧について、24時間以内に台風に発達する見込みと発表した[76][77] 。

6日9時頃、JTWCは低圧部が熱帯低気圧に発達したとして、03Wを付番した。

PAGASAは6日、熱帯低気圧がフィリピン責任地域(PAR)に入ったとして、フィリピン名チェデン(Chedeng)を付与した[78]。

その後熱帯低気圧は同日21時にフィリピンの東(北緯12.8度、東経134.8度)で台風へと発達し、「グチョル(Guchol)」と命名された[79][80]。

台風は8日15時に中心気圧985hPa、最大風速30m/sとなり暴風域を伴うと[81][82]、中心付近に台風の目が出現。同日21時には強い勢力となった[83][84]。

その後台風はしばらく強い勢力を保ち続けたものの、非常に強い勢力にまで発達することはなく、11日15時には強い勢力ではなくなり[85]、12日9時には暴風域が消滅した[86]。

その後も勢力を弱め続け、13日3時に日本の東(北緯32.0度、東経142.0度)で温帯低気圧になった[87][88][89]。

なお気象庁の事後解析では最低気圧が、970hPaから960hPaへと上方修正され、温帯低気圧になった時刻が12日21時に修正された[確 3]。

台風3号の名前「グチョル(Guchol)」は、ミクロネシア連邦が提案した名称で、ヤップ語でウコンを意味する[44]。

台風4号(タリム)

| シビア・トロピカル・ストーム (JMA) | |||

|---|---|---|---|

| カテゴリー2 タイフーン (SSHWS) | |||

| |||

| 発生期間 | 7月15日 – 7月18日 | ||

| ピーク時の強さ | 60 kt (10分間平均) 970 hPa | ||

202304・04W・ドドン

7月10日9時にフィリピンの東で発生した低圧部が13日21時に熱帯低気圧に発達[90]。

PAGASAは、熱帯低気圧にフィリピン名ドドン(Dodong)を付与した[91]。

14日9時、気象庁はこの熱帯低気圧が24時間以内に台風に発達する見込みと発表した。JTWCは、低圧部が熱帯低気圧に発達したとして04Wを付番した[92][93]。

熱帯低気圧は、15日15時に南シナ海(北緯18.2度、東経117.8度)において台風4号になり、「タリム(Talim)」と命名された[確 4][94][95][96]。

台風は西進しながら徐々に発達していき、17日3時には暴風域を伴った[97][98][99]。

台風はその後も西進し、17日22時頃に広東省付近に上陸した[100][101]。上陸後もしばらく風速30m/sを維持していたものの、18日9時には暴風域が消滅。同日21時には、ベトナム上空(北緯22.0度、東経106.0度)で熱帯低気圧に降格した[102]。

台風4号の名前「タリム(Talim)」は、フィリピンが提案した名称で、鋭い刃先を意味する[44]。

台風5号(トクスリ)

| タイフーン (JMA) | |||

|---|---|---|---|

| カテゴリー4 スーパー タイフーン (SSHWS) | |||

| |||

| 発生期間 | 7月21日 – 7月29日 | ||

| ピーク時の強さ | 100 kt (10分間平均) 925 hPa | ||

202305・05W・エゲイ

気象庁は7月20日、7月16日に発生した低圧部が、パラオ付近で熱帯低気圧に発達したと解析した[103]。

気象庁は、この熱帯低気圧が24時間以内に台風に発達する見込みと発表した[104][105]。

熱帯低気圧は、21日9時にフィリピンの東(北緯14.0度、東経133.0度)において台風5号になり、「トクスリ(Doksuri)」と命名された[確 5][106][107][108][109]。

JTWCは熱帯低気圧番号05Wを7月22日3時に付与した。

台風はゆっくり西に進むと次第に発達していき[110]、23時12時に暴風域を伴った[111]。台風はその後24日0時に強い勢力[112]、同日15時には強風域が広がり、大型で非常に強い勢力にまで発達した[113]。

台風はその後も発達を続け、26日3時には中心気圧925hPaとなった。その際、台風の中心はバブヤン諸島付近を通過し、同地域には一時的にシグナル5の暴風雨警報 (PSWS)が発令された。また、フィリピン国内では大雨によって地滑りが発生し、13人が死亡した[15]。リサール州ではバエ湖上で船が転覆し、その後沈没。少なくとも26人が死亡した[16]。

その後台風はバシー海峡にて勢力を弱め、大型で強い勢力になった。

28日12時頃、台風は福建省付近に、大型で強い勢力を保ったまま上陸した。台風は上陸後急激に勢力を弱め、29日9時に湖北省黄石市付近(北緯30.0度、東経115.0度)で熱帯低気圧に降格した[114]。しかし、水気を多く含むため、熱帯低気圧となった後は華北地域で豪雨を引き起こし[12]、子牙河では洪水が発生し[13]、北京市・河北省一帯では少なくとも20人が死亡した[14][115]。

なお、フィリピン名「エゲイ(Egay)」と、アジア名「トクスリ(Dokusuri)」はこの台風限りで使用中止となった[116][117]。

台風5号の名前「トクスリ(Doksuri)」は、韓国が提案した名称で、朝鮮語で鷲を意味する[44]。

台風6号(カーヌン)

| タイフーン (JMA) | |||

|---|---|---|---|

| カテゴリー4 タイフーン (SSHWS) | |||

| |||

| 発生期間 | 7月28日 – 8月10日 | ||

| ピーク時の強さ | 95 kt (10分間平均) 930 hPa | ||

202306・06W・ファルコン

気象庁は7月26日、25日に発生した低圧部がカロリン諸島付近で熱帯低気圧になったと解析した[118][119]。

気象庁は、この熱帯低気圧が24時間以内に台風に発達する見込みと発表した[120][121]。

熱帯低気圧は、28日3時にフィリピンの東(北緯12.3度、東経138.2度)において台風6号になり、「カーヌン(Khanun)」と命名された[122][123]。

同日15時には、強風域が広がり大型の台風となった[124][125]。

PAGASAは29日、台風がフィリピン責任地域(PAR)に入ったとして、フィリピン名ファルコン(Falcon)を台風に付与した[126]。

台風は北上するとともに発達していき、30日15時には暴風域が発生[127][128]。同日21時には大型で強い勢力になり[129]、31日15時には大型で非常に強い勢力にまで発達した[130]。日本政府は同日午後、首相官邸危機管理センターに台風6号に関する情報連絡室を設置した[131]。

台風はその後勢力のピークに達した状態で沖縄本島の南を通過。大宜味村では、90歳の男性が倒壊した車庫の下敷きになった状態で発見され、その後死亡した[132]。沖縄県内では台風の影響で、15万4650世帯が停電した[133]。うるま市では、停電中に使用していたろうそくによる火災で、コンクリート造の住宅が全焼。住人の80代女性が全身にやけどを負い、死亡した[134]。石垣島沖では、1月下旬に座礁した撤去中の貨物船が、中央から真っ二つに破断した[135]。

その後やや勢力を弱め、3日21時に大型で強い台風に、5日3時には大型で強い勢力ではなくなった。この頃から台風は、もと来た進路を引き返すかのように徐々に東へと進んでいった。

6日、沖縄本島北部で線状降水帯が発生し、再び大雨となった[136][137][138]。

その後台風は進路を北に変え、九州の西岸を北上していった。

8日21時ごろ、気象庁は熊本県と宮崎県で線状降水帯が発生したと発表した[139]。翌日1時頃、高知県で線状降水帯が発生し[140]、1時39分に宮崎県北部と大分県南部で[141]、2時10分には愛媛県でも線状降水帯が発生した[142]。

台風はゆっくり北進しながら朝鮮半島に接近。10日9時ごろに韓国南東部の巨済市に上陸した[注 5]。韓国では道路の冠水や土砂崩れが相次いだ。韓国ではこれまでで1人が死亡し、14000人以上が避難している。上陸後急速に勢力を弱め、11日3時に朝鮮半島(北緯39.0度、東経127.0度)で熱帯低気圧に降格した[143]。韓国気象庁によると、これまで台風の中心部が朝鮮半島を縦断した事例は全く無く、史上初のケースとしている[144]。

熱帯低気圧になった後でも湿った空気が送り続けられたため高知県などの太平洋側で非常に激しい雨を観測した[145]。

なお、気象庁の事後解析では発生日時が7月28日9時に、消滅日時が8月10日15時に修正された[確 6]。

台風6号の名前「カーヌン(Khanun)」は、タイが提案した名称で、タイ語でパラミツを意味する[44]。

台風7号(ラン)

| タイフーン (JMA) | |||

|---|---|---|---|

| カテゴリー4 タイフーン (SSHWS) | |||

| |||

| 発生期間 | 8月8日 – 8月17日 | ||

| ピーク時の強さ | 90 kt (10分間平均) 940 hPa | ||

202307・07W

気象庁は8月6日、台風6号の東で熱帯低気圧が発生したと解析した。

気象庁は7日12時、この熱帯低気圧が24時間以内に台風に発達する見込みと発表した[146][147][148]。

熱帯低気圧は、8日9時に南鳥島近海(北緯24.6度、東経149.1度)において台風7号になり、「ラン(Lan)」と命名された[確 7][149][150]。

台風は日本の南を西に進みながら徐々に発達し、10日15時に「強い台風」になると[151][152]、11日3時には「非常に強い台風」になった[153][154]。その後、台風は北上し、小笠原諸島に接近した。父島では11日午後0時半頃に最大瞬間風速31.2m/sを観測した[155]。

その後もゆっくり北上を続け、15日5時前には和歌山県潮岬付近に上陸した[156]。台風はさらに北上し、15日13時頃には明石市に再上陸した。兵庫県内に上陸するのは5年ぶりであった[157] [158]。また、気象庁は16時40分、鳥取県に大雨特別警報を発表した[159]。鳥取県では、平成30年7月豪雨を超える24時間で470ミリの降雨があり、平年8月の3倍にあたる雨量が一日で観測された[160]。鳥取市佐治川では高山橋の一部が崩落した[160]。一方で県西部の米子市・境港市では影響を受けず月を通した降水量も少なかった[161]。

台風は15日中に日本海に抜け、17日15時に北海道の西(北緯45.0度、東経139.0度)で温帯低気圧になった[162]。台風7号の名前「ラン(Lan)」は、アメリカが提案した名称で、マーシャル語で嵐を意味する[44]。

アジア名「ラン」は2代連続で日本に大雨・交通マヒの影響を及ぼした台風となった。

台風8号(ドーラ)

| タイフーン (JMA) | |||

|---|---|---|---|

| カテゴリー2 タイフーン (SSHWS) | |||

| |||

| 発生期間 | 8月12日 – 8月15日 | ||

| ピーク時の強さ | 80 kt (10分間平均) 980 hPa | ||

202308・05E

7月29日(協定世界時)、アメリカの国立ハリケーンセンター(NHC)がメキシコの南海上で形成中の低圧部の監視を開始、協定世界時31日には低圧部の発生を確認した。低圧部は同日15時にトロピカル・デプレッション(熱帯低気圧)に発達[163]、8月1日3時にトロピカル・ストーム(台風)の勢力に達したため、NHCは熱帯低気圧番号05Eを付番し、国際名「ドーラ(Dora)」と命名した[164]。

ドーラはその後、途中でやや衰弱しつつも6日に勢力のピークを迎え、合同台風警報センター(JTWC)解析でカテゴリー4、最大風速125ktにまで勢力を強めた。その後は少し勢力を落としながら、9日頃にハワイ諸島の南海上を通過した。この通過中、ハワイ・マウイ島山火事を引き起こす原因の1つとなった[165]。

ドーラは12日9時(日本標準時)には180度経線を越え気象庁の観測範囲内に入ったため、台風第8号として観測対象になった[19][20][注 6]。

しかし越境時点で衰弱傾向にあり、その後も衰弱していったため15日15時にはウェーク島の北東(北緯21.0度、東経168.0度)で熱帯低気圧に降格した[166][167][168]。

なお、気象庁の事後解析では、最低気圧が980hPaに上方修正され、熱帯低気圧に降格した時刻が15日3時にそれぞれ修正された[確 8]。

越境台風の発生は2018年の台風17号以来5年ぶりとなった[21]。

台風9号(サオラー)

| タイフーン (JMA) | |||

|---|---|---|---|

| カテゴリー4 スーパー タイフーン (SSHWS) | |||

| |||

| 発生期間 | 8月24日 – 9月3日 | ||

| ピーク時の強さ | 105 kt (10分間平均) 920 hPa | ||

202309・09W・ゴーリン

気象庁は8月22日、ルソン島の東で熱帯低気圧が発生したと解析した。

JTWCは該当する低圧部が24日3時に熱帯低気圧に発達したとして、09Wを付番した。

また、気象庁は同時刻、熱帯低気圧が24時間以内に台風に発達する見込みと発表した[169][170]。

熱帯低気圧は同日15時に沖縄の南(北緯20.2度、東経124.5度)で台風となり、「サオラー(Saola)」と命名された[確 9][171][172][173]。台風は沖縄の南で迷走しながら、急速に発達。発生から24時間後(25日15時)には暴風域が出現し[174][175]、25日21時には中心気圧980hPa、最大風速35m/sの「強い」台風となった。

台風はルソン島の東海上をループを描くように進み、26日15時には「非常に強い」台風になり[176][177]、30日9時には南シナ海にて「猛烈な」台風になった[178][179]。

その後台風はしばらく「猛烈な」勢力を維持し続けたが、次第に衰弱していき、31日21時に「非常に強い」勢力になり、9月2日3時には「強い」勢力になった[180]。

その後強い勢力を保ったまま広東省江門市付近に上陸し、3日3時に広東省茂名市付近(北緯22.0度、東経111.0度)で熱帯低気圧に降格した[181]。

なお、フィリピン名「ゴーリン(Goring)」と、アジア名「サオラー(Saola)」はこの台風限りで使用中止となった[116][117]。

台風9号の名前「サオラー(Saola)」は、ベトナムが提案した名称で、サオラを意味する[44]。

台風10号(ダムレイ)

| シビア・トロピカル・ストーム (JMA) | |||

|---|---|---|---|

| カテゴリー1 タイフーン (SSHWS) | |||

| |||

| 発生期間 | 8月25日 – 8月29日 | ||

| ピーク時の強さ | 50 kt (10分間平均) 985 hPa | ||

202310・08W

気象庁は8月21日、日本のはるか南東で熱帯低気圧が発生したと解析した。

JTWCは該当する低圧部が23日9時に熱帯低気圧に発達したとして、08Wを付番した。

また、気象庁は24日9時、熱帯低気圧が24時間以内に台風に発達する見込みと発表した[182]。

熱帯低気圧は25日3時に南鳥島近海(北緯17.7度、東経151.9度)で台風となり、「ダムレイ(Damrey)」と命名された[確 10][183][184]。

台風は日本の南東を北西進したのち三陸沖を北上。29日15時に温帯低気圧になった[185][186]。

台風10号の名前「ダムレイ(Damrey)」は、カンボジアが提案した名称で、クメール語でゾウを意味する[44]。

また、この台風から、2000年(平成12年)以降使用されている台風のアジア名は5巡目に突入した。

台風11号(ハイクイ)

| タイフーン (JMA) | |||

|---|---|---|---|

| カテゴリー3 タイフーン (SSHWS) | |||

| |||

| 発生期間 | 8月28日 – 9月5日 | ||

| ピーク時の強さ | 85 kt (10分間平均) 945 hPa | ||

202311・10W・ハンナ

8月27日、25日に発生した低圧部が熱帯低気圧に発達した。気象庁は、発生した熱帯低気圧について「24時間以内に台風に発達する見込み」と発表した[187][188]。

熱帯低気圧は28日9時、マリアナ諸島(北緯18.4度、東経143.0度)において台風となり、「ハイクイ(Haikui)」と命名された[189][190][191]。

台風は西進するとともに発達していき、9月1日9時には「強い」勢力に[192]、3日9時には「非常に強い」勢力にまで発達した。

台風は4日に4年ぶりに台湾に上陸し[193]、5日9時に広東省潮州市付近(北緯24.0度、東経117.0度)で、熱帯低気圧に降格した[194]。

また、この台風と高気圧の影響で宮崎県の山間部では300mmを超える大雨になった[195]。

熱帯低気圧に変わった後もその残骸で香港では1時間雨量が150mmを超える大雨になった[196]。

なお、気象庁の事後解析では最低気圧が955hPaから945hPaに下方修正された[確 11]。

台風11号の名前「ハイクイ(Haikui)」は、中国が提案した名称で、中国語でイソギンチャクを意味する[44]。また、アジア名「ハイクイ(Haikui)」は、この台風限りで使用中止となった[117]。

台風12号(キロギー)

| トロピカル・ストーム (JMA) | |||

|---|---|---|---|

| トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||

| |||

| 発生期間 | 8月30日 – 9月3日 | ||

| ピーク時の強さ | 45 kt (10分間平均) 994 hPa | ||

202312・11W

気象庁は8月29日、同日に発生した低圧部がマーシャル諸島で熱帯低気圧に発達したと解析した。

気象庁は、発生した熱帯低気圧について「24時間以内に台風に発達する見込み」と発表した[179][197][198]。

熱帯低気圧は、30日21時にトラック諸島近海(北緯13.3度、東経154.3度)で台風へと発達し、「キロギー(Kirogi)」と命名された[199][200]。

台風は当初暴風域を伴うと予想されたが、暴風域を伴うことなく北上し、9月3日15時に小笠原近海(北緯30.0度、東経141.0度)で熱帯低気圧に降格した[201][202]。

熱帯低気圧に変わった後も湿った空気を本州に届けて栃木県では記録的短時間大雨情報が発表されるゲリラ豪雨になった[203]。

なお、気象庁の事後解析では最低気圧が992hPaから994hPaに上方修正され、最大風速も23m/sに修正された。また、消滅日時が3日9時に修正された[確 12]。

台風12号の名前「キロギー(Kirogi)」は、北朝鮮が提案した名称で、朝鮮語で雁を意味する[44]。

台風13号(インニョン)

| トロピカル・ストーム (JMA) | |||

|---|---|---|---|

| トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||

| |||

| 発生期間 | 9月5日 – 9月8日 | ||

| ピーク時の強さ | 40 kt (10分間平均) 998 hPa | ||

202313・12W・イネン

気象庁は9月4日、沖縄の南で熱帯低気圧が発生したと解析した。

気象庁は発生した熱帯低気圧について、「24時間以内に台風に発達する見込み」と発表した[204][205]。

5日21時、熱帯低気圧は日本の南(北緯22.1度、東経131.5度)で台風へと発達し、「インニョン(Yun-yeung)」と命名された[206][207]。

台風としての勢力は決して強いものではなかった(最低気圧998hPa)が、7日頃より台風の北側に偏っていた雲が日本列島にかかり始め、翌日には線状降水帯が発生するなどし[28][29]、関東地方を中心に道路の冠水が相次いだ[30][31][32][33]。千葉県茂原市では期間降水量405mm[208]のうちの7割に当たる278mmが6時間に集中して降った。[209]

その後台風は東海道沖で停滞し、8日21時に日本の南(北緯34.0度、東経138.0度)で熱帯低気圧に降格した[210][211]。

この大雨の影響で千葉県内では外房線・いすみ鉄道線・小湊鉄道線で被害が出て外房線は14日以降の再開を見込んでいる[212]。

なお、気象庁の事後解析では最低気圧が996hPaから998hPaに上方修正され、最大風速も20m/sに修正された[確 13]。

台風13号の名前「インニョン(Yun-yeung)」は、香港が提案した名称で、カモの一種(オシドリ)を意味する[44]。

台風14号(コイヌ)

| タイフーン (JMA) | |||

|---|---|---|---|

| カテゴリー4 タイフーン (SSHWS) | |||

| |||

| 発生期間 | 9月30日 – 10月9日 | ||

| ピーク時の強さ | 90 kt (10分間平均) 940 hPa | ||

202314・14W・ジェニー

9月27日に発生した低圧部が、29日には熱帯低気圧に発達した。

同日15時、気象庁は熱帯低気圧について、「24時間以内に台風に発達する見込み」と発表した[213][214]。

翌日3時、熱帯低気圧はフィリピンの東(北緯15.8度、東経132.1度)において台風となり、「コイヌ(Koinu)」と命名された[確 14][215][216]。

台風は次第に発達し、2日3時には「強い」勢力になり、同日12時には大型の台風となった[217]。翌日0時には中心気圧950hPaの「非常に強い」勢力になり、勢力のピークを迎えた[218][219]。

その後台風は台湾の南端を通過し、5日には台湾海峡に、6日以降は南シナ海に入った。台湾南東部の蘭嶼では観測史上1位となる最大瞬間風速95.2mを観測し、ガラスの破片が体を貫通したことで1人が死亡した[34]。

当初、台湾海峡で勢力を弱め熱帯低気圧に変わる予想であったが[220]、若干の再発達が見られ、中心気圧は980hPaの強い勢力から955hPaの非常に強い勢力に発達したが、徐々に勢力を弱めていき、9日21時に南シナ海(北緯21.0度、東経113.0度)で熱帯低気圧に降格した[221][222]。

台風14号の名前「コイヌ(Koinu)」は、日本が提案した名称で、星座の名前(こいぬ座)を意味する[44]。

台風15号(ボラヴェン)

| タイフーン (JMA) | |||

|---|---|---|---|

| カテゴリー5 スーパー タイフーン (SSHWS) | |||

| |||

| 発生期間 | 10月7日 – 10月14日 | ||

| ピーク時の強さ | 115 kt (10分間平均) 905 hPa | ||

202315・15W

気象庁は10月6日、前日発生した低圧部がトラック諸島付近で熱帯低気圧に発達したと解析した。気象庁はこの熱帯低気圧について、「24時間以内に台風に発達する見込み」と発表した[223][224]。

翌日15時、熱帯低気圧はマリアナ諸島(北緯9.7度、東経153.7度)において台風となり、「ボラヴェン(Bolaven)」と命名された[225][226]。

台風はその後、風速15m/s以上の強風域の直径が1000kmと大型の台風になり、暴風域も発生した[227]。11日3時には「非常に強い」勢力となり[228][229]、同日9時には米軍情報でカテゴリー5の台風となった[230]。

同日15時には、「猛烈な」勢力に発達した[231]。その後も台風は発達を続け、中心気圧が900hPaまで低下し、最盛期を迎えた[35][36]。10月の台風の中心気圧が900hPaにまで低下するのは2018年の台風26号以来、5年ぶりであった[37]。

台風の勢力は13日午前より徐々に弱くなっていき、13日12時には中心気圧925hPaの「非常に強い」勢力になり、速度を急速に上げ小笠原諸島から離れていった[232][233]。

その後台風は勢力を維持したまま北東に85km/hと電車並みの速度で進み、14日21時に日本のはるか東(北緯40.0度、東経164.0度)で温帯低気圧になった[37][234]。

なお、気象庁の事後解析では、最低気圧が900hPaから905hPaに下方修正された[確 15]。

台風15号の名前「ボラヴェン(Bolaven)」は、ラオスが提案した名称で、ラオス南部の高原を意味する[44]。

台風16号(サンバ)

| トロピカル・ストーム (JMA) | |||

|---|---|---|---|

| トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||

| |||

| 発生期間 | 10月18日 – 10月20日 | ||

| ピーク時の強さ | 40 kt (10分間平均) 1000 hPa | ||

202316・16W

気象庁は10月17日、13日に発生した低圧部が、南シナ海で熱帯低気圧に発達したと解析した。気象庁はこの熱帯低気圧について、「24時間以内に台風に発達する見込み」とした[235]。

翌日15時、トンキン湾(北緯17.8度、東経108.6度)で台風へと発達し、「サンバ(Sanba)」と命名された[確 16][236][237]。

台風はその後、華南に達したが徐々に南下していった。しかし、発達することはなく20日21時にトンキン湾(北緯20.0度、東経110.0度)で熱帯低気圧に降格した[238]。

台風16号の名前「サンバ(Sanba)」は、マカオが提案した名称で、マカオの名所を意味する[44]。

台風17号(ジェラワット)

| トロピカル・ストーム (JMA) | |||

|---|---|---|---|

| トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||

| |||

| 発生期間 | 12月17日 – 12月18日 | ||

| ピーク時の強さ | 35 kt (10分間平均) 1002 hPa | ||

202317・18W・カバヤン

気象庁は12月15日、前日発生した低圧部がヤップ島の南で熱帯低気圧に発達したと解析した。気象庁は翌日、この熱帯低気圧が「24時間以内に台風に発達する見込み」とした[239]。

なお、PAGASAはこの熱帯低気圧がフィリピン責任地域(PAR)に入ったとして、フィリピン名カバヤン(Kabayan)を付与した[240]。

17日9時、ミンダナオ島の東(北緯7.8度、東経129.3度)で台風へと発達し、「ジェラワット(Jelawat)」と命名された[241][242][注 7]。

台風は当初フィリピンに上陸しスールー海で熱帯低気圧に降格する予想であったが、18日9時にミンダナオ島の東(北緯8.0度、東経127.0度)で熱帯低気圧に降格した[244]。

なお、気象庁の事後解析では、最大風速が20m/sから18m/sに下方修正されたほか、発生日時が17日15時、消滅日時が18日3時にそれぞれ修正された[確 17]。

気象庁が「台風」に分類しなかった熱帯低気圧

熱帯低気圧番号(○○W)は、合同台風警報センター(JTWC)が熱帯低気圧と認めたものに付与し、同機関をはじめ海外の各気象機関で用いられる。フィリピン大気地球物理天文局(PAGASA)がフィリピン名を命名している場合、フィリピン名も併記する。また、熱帯低気圧番号がない場合にも、気象庁が熱帯低気圧としたものを以下に「TD」と単に表す。

JMA TD 01

| トロピカル・デプレッション (JMA) | |||

|---|---|---|---|

| |||

| 発生期間 | 3月4日 – 3月8日 | ||

| ピーク時の強さ | ≦30 kt (10分間平均) 1008 hPa | ||

気象庁は3月4日、リアウ諸島付近(北緯1度程度)で熱帯低気圧が発生したと天気図にて表記した。この熱帯低気圧によりマレーシアでは4人が死亡した[245]。

なお、JTWCはこの熱帯低気圧が南半球に位置しているとし、98Sを付番している。

TD(アマン)

| トロピカル・デプレッション (JMA) | |||

|---|---|---|---|

| |||

| 発生期間 | 4月10日 – 4月14日 | ||

| ピーク時の強さ | 30 kt (10分間平均) 1004 hPa | ||

4月6日9時、フィリピンの東海上で低圧部が発生。10日9時に熱帯低気圧に発達した[246]。

11日9時に気象庁はこの熱帯低気圧について、24時間以内に台風に発達する恐れがあると発表した[247]。

しかし、予想に反して台風の勢力にまで発達せずフィリピンに上陸。14日9時に南シナ海で低圧部に降格した。

JMA TD 04

| トロピカル・デプレッション (JMA) | |||

|---|---|---|---|

| |||

| 発生期間 | 5月5日 – 5月7日 | ||

| ピーク時の強さ | ≦30 kt (10分間平均) 1004 hPa | ||

4月30日にパラオの南東で低圧部が発生。5月5日9時にスールー海で熱帯低気圧に発達したが、7日15時に消滅した。

JMA TD 07

| トロピカル・デプレッション (JMA) | |||

|---|---|---|---|

| |||

| 発生期間 | 6月8日 – 6月12日 | ||

| ピーク時の強さ | ≦30 kt (10分間平均) 1000 hPa | ||

6月7日15時に発生した低圧部が8日3時にトンキン湾で熱帯低気圧に発達した。

その後、湾で複雑な動きをし、海南島に上陸。一時天気図から消滅したが、11日15時に再び表記された。

熱帯低気圧は12日3時に北側の停滞前線に取り込まれる形で消滅した。

TD 13W

| トロピカル・デプレッション (JMA) | |||

|---|---|---|---|

| トロピカル・デプレッション (SSHWS) | |||

| |||

| 発生期間 | 9月24日 – 9月27日 | ||

| ピーク時の強さ | ≦30 kt (10分間平均) 1000 hPa | ||

9月23日に発生した低圧部は、発達して翌日21時には熱帯低気圧になった。JTWCは当初熱帯低気圧と認めなかったが、TCFAを発令し注意を呼びかけた。

25日にはJTWCが該当する低圧部を熱帯低気圧と認め、熱帯低気圧番号13Wが付番された。

13Wはその後ベトナムに上陸し、27日15時には気象庁の天気図から消滅した。

TD 17W

| トロピカル・デプレッション (JMA) | |||

|---|---|---|---|

| トロピカル・デプレッション (SSHWS) | |||

| |||

| 発生期間 | 11月12日 – 11月17日 | ||

| ピーク時の強さ | 30 kt (10分間平均) 1004 hPa | ||

気象庁は11月12日、9日に発生した低圧部がヤップ島の南西で熱帯低気圧に発達したと解析した[248]。

気象庁は同日、この熱帯低気圧が「24時間以内に台風に発達する見込み」とした[249][250][251]。

しかし熱帯低気圧は予想よりも発達せず、気象庁は13日21時の進路予想を持って予報発表を中止した。

その他の熱帯低気圧

- TD

- 気象庁は8月4日、トンキン湾で熱帯低気圧が発生したと解析したが、同日中に消滅した。

- TD

- 気象庁は8月19日、日本の南東で熱帯低気圧が発生したと解析したが、22日に低圧部に降格した。この熱帯低気圧の影響で大気の状態が不安定になり、岡山県倉敷市のENEOS水島製油所では落雷によるとみられる火災が発生した[252]。

- TD

- 気象庁は9月3日、沖ノ鳥島近海で熱帯低気圧が発生したと解析したが、発達することなく消滅した。

- TD

- 気象庁は9月5日、日本のはるか南東で熱帯低気圧が発生したと解析したが、翌日消滅した。

- TD

- 気象庁は9月10日、沖縄の南で熱帯低気圧が発生したと解析した。

- TD

- 気象庁は9月12日、南鳥島近海で熱帯低気圧が発生したと解析したが、翌日消滅した。

各熱帯低気圧の影響

| 台風・ 熱帯低気圧 | 名称 | 期間 | 大きさ・ 強さ | 階級 | 最大風速 | 最低気圧 | 影響地域 | 被害額 (百万ドル) | 死者・行方不明者数(人) | 出典 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| TD | - | 3/4 - 3/8 | - | TD | - | 1008hPa | リアウ諸島・マレーシア・シンガポール・ボルネオ島 | ごく僅か | 4人 | [245] |

| LPA | 10m/s(20kt) | 1010hPa | ||||||||

| TD | アマン | 4/10 - 4/14 | - | TD | 15m/s(30kt) | 1004hPa | パラオ・フィリピン(ルソン島) | 0.92 | - | [253] |

| LPA | 10m/s(20kt) | 1004hPa | ||||||||

| 台風1号 | サンヴー | 4/19 - 4/22 | - | TS | 23m/s(45kt) | 996hPa | マーシャル諸島 | - | - | - |

| TS | 23m/s(45kt) | 999hPa | ||||||||

| TD | - | 5/5 - 5/7 | - | TD | - | 1004hPa | パラオ・フィリピン | - | - | - |

| LPA | 10m/s(20kt) | 1003hPa | ||||||||

| 台風2号 | マーワー(ベティ) | 5/20 - 6/3 | 大型・猛烈な | TY | 60m/s(115kt) | 900hPa | カロリン諸島・グアム・マリアナ諸島・フィリピン(ルソン島)・台湾・日本 | 136 | 6人 | [58][254] |

| STY | 80m/s(160kt) | 897hPa | ||||||||

| 台風3号 | グチョル(チェデン) | 6/6 - 6/13 | 強い | TY | 40m/s(80kt) | 960hPa | パラオ・日本(大東島地方・伊豆諸島) | - | - | - |

| TY | 45m/s(90kt) | 956hPa | ||||||||

| TD | - | 6/8 - 6/12 | - | TD | - | 1000hPa | ベトナム・中国(海南島・華南)・台湾 | - | - | - |

| LPA | 10m/s(20kt) | 1000hPa | ||||||||

| 台風4号 | タリム(ドドン) | 7/13 - 7/19 | - | STS | 30m/s(60kt) | 970hPa | フィリピン(ルソン島)・中国(海南島・華南)・ベトナム | 5.78 | 3人 | - |

| TY | 45m/s(85kt) | 971hPa | ||||||||

| 台風5号 | トクスリ(エゲイ) | 7/20 - 7/31 | 大型・非常に強い | TY | 50m/s(100kt) | 925hPa | パラオ・フィリピン・台湾・中国(華南・華中・華北)・日本(先島諸島) | 15400 | 137人 | [15][16] |

| STY | 65m/s(130kt) | 926hPa | ||||||||

| 台風6号 | カーヌン(ファルコン) | 7/26 - 8/10 | 大型・非常に強い | TY | 50m/s(95kt) | 930hPa | カロリン諸島・日本(沖縄・薩南諸島)・台湾・韓国・北朝鮮 | 98.1 | 13人 | [132][134] |

| TY | 60m/s(120kt) | 928hPa | ||||||||

| TD | - | 8/4 | - | TD | - | 1002hPa | 中国(海南島・華南) | - | - | - |

| LPA | 10m/s(20kt) | 1000hPa | ||||||||

| 台風7号 | ラン | 8/6 - 8/17 | 非常に強い | TY | 45m/s(90kt) | 940hPa | 日本 | - | 2人 | [255] |

| TY | 60m/s(115kt) | 936hPa | ||||||||

| 台風8号 | ドーラ | 8/12 - 8/21 | 強い | TY | 40m/s(80kt) | 980hPa | ミッドウェー島・ウェーク島 | - | - | - |

| TY | 50m/s(95kt) | 968hPa | ||||||||

| TD | - | 8/19 - 8/22 | - | TD | - | 1004hPa | - | - | - | - |

| LPA | 8m/s(25kt) | 1005hPa | ||||||||

| 台風10号 | ダムレイ | 8/21 - 8/29 | - | STS | 25m/s(50kt) | 985hPa | 日本(関東・東北) | - | - | - |

| TY | 35m/s(65kt) | 977hPa | ||||||||

| 台風9号 | サオラー(ゴーリン) | 8/22 - 9/4 | 猛烈な | TY | 55m/s(105kt) | 920hPa | フィリピン(ルソン島)・台湾・中国(香港・マカオ・華南・海南島) | 545 | 3人 | [256] |

| STY | 70m/s(135kt) | 921hPa | ||||||||

| 台風11号 | ハイクイ(ハンナ) | 8/27 - 9/6 | 非常に強い | TY | 45m/s(85kt) | 945hPa | マリアナ諸島・日本(先島諸島)・台湾 | 714 | 16人 | - |

| TY | 55m/s(105kt) | 947hPa | ||||||||

| 台風12号 | キロギー | 8/29 - 9/7 | - | TS | 23m/s(45kt) | 994hPa | 日本(小笠原諸島) | - | - | - |

| TS | 30m/s(60kt) | 991hPa | ||||||||

| TD | - | 9/3 - 9/4 | - | TD | - | 1002hPa | - | - | - | - |

| LPA | 8m/s(15kt) | 1001hPa | ||||||||

| 台風13号 | インニョン(イネン) | 9/4 - 9/9 | - | TS | 20m/s(40kt) | 998hPa | 日本(東海・関東・東北) | - | 3人 | [257] |

| TS | 23m/s(45kt) | 992hPa | ||||||||

| TD | - | 9/5 - 9/6 | - | TD | - | 1010hPa | - | - | - | - |

| Unknown[注 8] | - | - | ||||||||

| TD | - | 9/10 - 9/14 | - | TD | - | 1004hPa | - | - | - | - |

| LPA | 10m/s(20kt) | 1004hPa | ||||||||

| TD | - | 9/12 - 9/13 | - | TD | - | 1004hPa | - | - | - | - |

| LPA | 15m/s(30kt) | 1003hPa | ||||||||

| TD13W | - | 9/24 - 9/27 | - | TD | - | 1000hPa | ベトナム | - | - | - |

| TD | 15m/s(30kt) | 1001hPa | ||||||||

| 台風14号 | コイヌ(ジェニー) | 9/29 - 10/10 | 大型・非常に強い | TY | 45m/s(90kt) | 940hPa | 日本(先島諸島)・フィリピン・台湾・華南 | 10.7 | 1人 | [34] |

| TY | 60m/s(115kt) | 940hPa | ||||||||

| 台風15号 | ボラヴェン | 10/6 - 10/14 | 大型・猛烈な | TY | 60m/s(115kt) | 905hPa | グアム・サイパン島・マリアナ諸島・小笠原諸島 | - | - | - |

| STY | 80m/s(155kt) | 903hPa | ||||||||

| 台風16号 | サンバ | 10/17 - 10/20 | - | TS | 20m/s(40kt) | 1000hPa | ベトナム・中国(海南島・華南) | 798 | 4人 | - |

| TS | 20m/s(40kt) | 1001hPa | ||||||||

| TD17W | - | 11/12 - 11/17 | - | TD | 15m/s(30kt) | 1004hPa | - | - | - | - |

| TD | 13m/s(25kt) | 1003hPa | ||||||||

| 台風17号 | ジェラワット(カバヤン) | 12/15 - 12/21 | - | TS | 18m/s(35kt) | 1002hPa | パラオ・フィリピン(南部) | - | - | - |

| TS | 20m/s(40kt) | 1002hPa |

- 「期間」は熱帯低気圧として存命した期間を表す。台風が熱帯低気圧に変わった場合、熱低化から消滅までの期間も含む。

- 「階級」は気象庁が示す国際分類で、TD=トロピカル・デプレッション、TS=トロピカル・ストーム、STS=シビア・トロピカル・ストーム、TY=タイフーンである。STY=スーパータイフーンは、合同台風警報センター(JTWC)の分類で、タイフーンのうち最大風速が130kt(約65m/s、1分間平均)以上のもの。

- 合同台風警報センター(JTWC)の表記のうち、MD=モンスーン・ディプレッション(モンスーン型の熱帯低気圧)、WV=トロピカル・ウェーブ(高気圧の縁に出来る熱帯の波)、DB=トロピカル・ディスターバンス(熱帯擾乱)、DS=ディスィペインティング(散逸擾乱)、IN=インランド(地形性低気圧)、SD=サブ・トロピカル・ディプレッション(亜熱帯低気圧)、SS=サブ・トロピカル・ストーム(亜熱帯性台風)、EX=エクストラ・トロピカル・システムズ(温帯低気圧またはそれに準ずるもの)をそれぞれ表す。このうちWV,DBはLPA(低圧部)に属し、MD、SDは熱帯低気圧に属する。

- なお、米軍の最終事後解析は2024年に公開される予定の資料を出典にて明記する。

- 上段は気象庁の情報、下段はJTWCの情報である。

- 出典について、気象庁の台風資料は事後解析が完了するまで示さない。

- 台風9号、台風10号は順番が入れ替わっているが、気象庁が熱帯低気圧として解析した日時の順に示している。

脚注

注釈

出典

確定値

関連項目

外部リンク

民間気象機関