| Группа → | 17 (VIIA) | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ↓ Период | |||||||

| 2 |

| ||||||

| 3 |

| ||||||

| 4 |

| ||||||

| 5 |

| ||||||

| 6 |

| ||||||

| 7 |

| ||||||

Галоге́ны (от др.-греч. ἅλς — «соль» и γένος — «рождение, происхождение»; иногда употребляется устаревшее название гало́иды) — химические элементы 17-й группы периодической таблицы химических элементов Д. И. Менделеева (по устаревшей классификации — элементы главной подгруппы VII группы)[1].

Реагируют почти со всеми простыми веществами, кроме некоторых неметаллов. Все галогены — энергичные окислители, поэтому встречаются в природе только в виде соединений. С увеличением порядкового номера химическая активность галогенов уменьшается, химическая активность галогенид-ионов F−, Cl−, Br−, I−, At− уменьшается.

К галогенам относятся фтор F, хлор Cl, бром Br, иод I, астат At, а также (формально) искусственный элемент теннессин Ts.

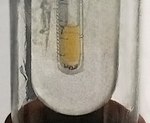

| Фтор F | Хлор Cl | Бром Br | Иод I |

|---|---|---|---|

|  |  |  |

Все галогены — неметаллы, являются сильными окислителями. На внешнем энергетическом уровне 7 электронов. При взаимодействии с металлами возникает ионная связь, и образуются соли. Галогены (кроме фтора) при взаимодействии с более электроотрицательными элементами могут проявлять и восстановительные свойства вплоть до высшей степени окисления +7.

В химических формулах галогены, а также псевдогалогены, иногда обозначаются [2][3]. Однако ИЮПАК рекомендует для обеих групп использовать обозначение [4].

Этимология

Термин «галогены» в отношении всей группы элементов (на тот момент были известны фтор, хлор, бром и иод) был предложен в 1841 году шведским химиком Й. Берцелиусом. Первоначально слово «галоген» (в буквальном переводе с греческого — «солерод») было предложено в 1811 году немецким учёным И. Швейггером в качестве названия для недавно открытого хлора, однако в химии закрепилось название, которое предложил Г. Дэви[5].

Строение атомов и степени окисления

Электронная конфигурация внешней электронной оболочки атомов галогенов ns2np5: фтор — 2s22p5, хлор — 3s23p5, бром — 4s24p5, иод — 5s25p5, астат — 6s26p5.

Имея на внешней электронной оболочке 7 электронов, атомы всех галогенов легко присоединяют недостающий до завершения оболочки 1 электрон и в своих соединениях проявляют степень окисления −1. Хлор, бром, иод и астат в соединениях с более электроотрицательными элементами проявляют положительные степени окисления: +1, +3, +5, +7. Для фтора характерна постоянная степень окисления −1.

Распространённость элементов и получение простых веществ

Как уже было сказано выше, галогены имеют высокую реакционную способность, поэтому встречаются в природе обычно в виде соединений.

Их распространённость в земной коре уменьшается при увеличении атомного радиуса от фтора к иоду. Количество астата в земной коре измеряется граммами, а теннессин в природе отсутствует. Фтор, хлор, бром и иод производятся в промышленных масштабах, причём объёмы производства хлора значительно выше, чем трёх других стабильных галогенов.

В природе эти элементы встречаются в основном в виде галогенидов (за исключением иода, который также встречается в виде иодата натрия или калия в месторождениях нитратов щелочных металлов). Поскольку многие хлориды, бромиды и иодиды растворимы в воде, то эти анионы присутствуют в океане и природных рассолах. Основным источником фтора является фторид кальция, который очень малорастворим и находится в осадочных породах (как флюорит CaF2).

Основным способом получения простых веществ является окисление галогенидов. Высокие положительные стандартные электродные потенциалы Eo(F2/F−) = +2,87 В и Eo(Cl2/Cl−) = +1,36 В показывают, что окислить ионы F− и Cl− можно только сильными окислителями. В промышленности применяется только электролитическое окисление. При получении фтора нельзя использовать водный раствор, поскольку вода окисляется при значительно более низком потенциале (+1,32 В) и образующийся фтор стал бы быстро реагировать с водой. Впервые фтор был получен в 1886 г. французским химиком Анри Муассаном при электролизе раствора гидрофторида калия KHF2 в безводной плавиковой кислоте HF.

В промышленности хлор в основном получают электролизом водного раствора хлорида натрия в специальных электролизёрах. При этом протекают следующие реакции:

полуреакция на аноде:

полуреакция на катоде:

Окисление воды на аноде подавляется использованием такого материала электрода, который имеет более высокое перенапряжение по отношению к O2, чем к Cl2 (таким материалом является, в частности, RuO2).

В современных электролизёрах катодное и анодное пространства разделены полимерной ионообменной мембраной. Мембрана позволяет катионам Na+ переходить из анодного пространства в катодное. Переход катионов поддерживает электронейтральность в обеих частях электролизёра, так как в течение электролиза отрицательные ионы удаляются от анода (превращение 2Cl− в Cl2) и накапливаются у катода (образование OH−). Перемещение OH− в противоположную сторону могло бы тоже поддерживать электронейтральность, но ион OH− реагировал бы с Cl2 и сводил на нет весь результат.

Бром получают химическим окислением бромид-иона, находящегося в морской воде. Подобный процесс используется и для получения иода из природных рассолов, богатых I−. В качестве окислителя в обоих случаях используют хлор, обладающий более сильными окислительными свойствами, а образующиеся Br2 и I2 удаляются из раствора потоком воздуха.

Физические свойства галогенов

| Вещество | Агрегатное состояние при обычных условиях | Цвет | Запах |

|---|---|---|---|

| Фтор F2 | Газ, не сжижается при обычной температуре | Светло-жёлтый | Резкий, раздражающий |

| Хлор CI2 | Газ, сжижающийся при обычной температуре под давлением | Жёлто-зелёный | Резкий, удушливый |

| Бром Br2 | Тяжёлая летучая жидкость | Буровато-коричневый | Резкий, зловонный |

| Иод I2 | Твёрдое вещество | Тёмно-серый с металлическим блеском | Резкий |

| Астат At2 | Твёрдое вещество | Сине-чёрный с металлическим блеском | Вероятно, резкий |

| Простое вещество | Температура плавления, °C | Температура кипения, °C |

| F2 | −220 | −188 |

| Cl2 | −101 | −34 |

| Br2 | −7 | 58 |

| I2 | 113,5 | 184,885 |

| At2 | 244 | 309[6] |

| Tплавл (оС) | -100,7 | -7,3 | 112,9 | |

| lg(P[Па]) | мм.рт.ст. | Cl2 | Br2 | I2 |

|---|---|---|---|---|

| 2,12490302 | 1 | -118 | -48,7 | 38,7 |

| 2,82387302 | 5 | -106,7 | -32,8 | 62,2 |

| 3,12490302 | 10 | -101,6 | -25 | 73,2 |

| 3,42593302 | 20 | -93,3 | -16,8 | 84,7 |

| 3,72696301 | 40 | -84,5 | -8 | 97,5 |

| 3,90305427 | 60 | -79 | -0,6 | 105,4 |

| 4,12490302 | 100 | -71,7 | 9,3 | 116,5 |

| 4,42593302 | 200 | -60,2 | 24,3 | 137,3 |

| 4,72696301 | 400 | -47,3 | 41 | 159,8 |

| 5,00571661 | 760 | -33,8 | 58,2 | 183 |

| lg(P[Па]) | атм | Cl2 | Br2 | I2 |

| 5,00571661 | 1 | -33,8 | 58,2 | 183 |

| 5,30674661 | 2 | -16,9 | 78,8 | |

| 5,70468662 | 5 | 10,3 | 110,3 | |

| 6,00571661 | 10 | 35,6 | 139,8 | |

| 6,30674661 | 20 | 65 | 174 | |

| 6,48283787 | 30 | 84,8 | 197 | |

| 6,6077766 | 40 | 101,6 | 215 | |

| 6,70468662 | 50 | 115,2 | 230 | |

| 6,78386786 | 60 | 127,1 | 243,5 | |

| жирным обозначены температуры возгонки | ||||

Галогены имеют характерный резкий запах.

Химические свойства галогенов

Все галогены проявляют высокую окислительную активность, которая уменьшается при переходе от фтора к теннессину. Фтор — самый активный из галогенов, реагирует со всеми металлами без исключения, многие из них в атмосфере фтора самовоспламеняются, выделяя большое количество теплоты, например:

Без нагревания фтор реагирует и со многими неметаллами (H2, S, С, Si, Р); все реакции при этом сильно экзотермические и могут протекать со взрывом, например:

При нагревании фтор окисляет все другие галогены по схеме

причём в соединениях HalF степени окисления хлора, брома, иода и астата равны +1.

Наконец, при облучении фтор реагирует даже с тяжёлыми инертными (благородными) газами:

Взаимодействие фтора со сложными веществами также протекает очень энергично. Так, он окисляет воду, при этом реакция носит взрывной характер:

Свободный хлор также очень реакционноспособен, хотя его активность и меньше, чем у фтора. Он непосредственно реагирует со всеми простыми веществами, за исключением кислорода, азота и благородных газов:

Особый интерес представляет реакция с водородом. Так, при комнатной температуре, без освещения хлор практически не реагирует с водородом, тогда как при нагревании или при освещении (например, на прямом солнечном свету) эта реакция протекает со взрывом по приведенному ниже цепному механизму:

Возбуждение этой реакции происходит под действием фотонов

Реакция между Н2 и Cl2 послужила одним из первых объектов исследования цепных фотохимических реакций. Наибольший вклад в развитие представлений о цепных реакциях внёс русский учёный, лауреат Нобелевской премии (1956 год) Н. Н. Семёнов.

Хлор вступает в реакцию со многими сложными веществами, например замещения и присоединения с углеводородами:

Хлор способен при нагревании вытеснять бром или иод из их соединений с водородом или металлами:

а также обратимо реагирует с водой, образуя равновесную смесь веществ, называемую хлорной водой:

Хлор может таким же образом реагировать (диспропорционировать) со щелочами:

- на холоде

- при нагревании:

Химическая активность брома меньше, чем у фтора и хлора, но все же достаточно велика в связи с тем, что бром обычно используют в жидком состоянии, и поэтому его исходные концентрации при прочих равных условиях больше, чем у хлора. Он вступает в те же реакции, что и хлор. Являясь более мягким реагентом, бром находит широкое применение в органической химии. Бром, так же как и хлор растворяется в воде и, частично реагируя с ней, образует так называемую «бромную воду».

Растворимость в воде иода — 0,3395 грамма на литр при 25 градусах Цельсия[9], это меньше, чем у брома. Водный раствор иода называется «иодной водой»[10]. Иод способен растворяться в растворах иодидов с образованием комплексных анионов:

Образующийся раствор называется раствором Люголя.

Иод существенно отличается по химической активности от остальных галогенов. Он не реагирует с большинством неметаллов, а с металлами медленно реагирует только при нагревании. Взаимодействие же иода с водородом происходит только при сильном нагревании, реакция является эндотермической и обратимой:

Таким образом, химическая активность галогенов последовательно уменьшается от фтора к астату. Каждый галоген в ряду F — At может вытеснять последующий из его соединений с водородом или металлами, то есть каждый галоген в виде простого вещества способен окислять галогенид-ион любого из последующих галогенов[11].

Астат ещё менее реакционноспособен, чем иод. Но и он реагирует с металлами (например с литием):

При диссоциации образуются не только анионы, но и катионы At+: HAt диссоциирует на:

Применение галогенов и их соединений

Природное соединение фтора — криолит Na3AlF6 — применяется при получении алюминия. Соединения фтора используются в качестве добавок в зубные пасты для предотвращения заболеваний кариесом.

Хлор широко используется для получения соляной кислоты, в органическом синтезе при производстве пластмасс и синтетических волокон, каучуков, красителей, растворителей и др. Многие хлорсодержащие соединения используют для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве. Хлор и его соединения применяются для отбеливания льняных и хлопчатобумажных тканей, бумаги, обеззараживания питьевой воды. Правда, применение хлора для обеззараживания воды далеко не безопасно, для этих целей лучше использовать озон.

Простые вещества и соединения брома и иода используются в фармацевтической и химической промышленности.

Токсичность галогенов

Вследствие высокой реакционной способности (особенно это ярко проявляется у фтора) все галогены являются ядовитыми веществами с сильно выраженным удушающим и поражающим ткани воздействиями.

Большую опасность представляют пары и аэрозоль фтора, так как в отличие от других галогенов имеют довольно слабый запах и ощущаются только в больших концентрациях.

Примечания

Литература

- Greenwood, Norman N.[англ.]; Earnshaw, Alan. Chemistry of the Elements (неопр.). — 2nd. — Butterworth–Heinemann[англ.], 1997. — ISBN 0080379419.