Île-de-France

L'Île-de-France (/il də fʁɑ̃s/[N 1]) est une région historique et administrative française. Il s'agit d'une région très fortement peuplée, qui représente à elle seule 18,8 % de la population de la France métropolitaine sur seulement 2,2 % de sa superficie, ce qui en fait la région la plus peuplée (12,40 millions d'habitants en 2022) et la plus densément peuplée (1 017 hab/km2) de France. Ses habitants sont appelés les Franciliens. Parfois désignée par son ancien nom de « région parisienne », elle est fortement centralisée sur l'agglomération parisienne, qui s'étend sur 23,7 % de la surface régionale, mais où habite 88,6 % de sa population. L'aire d'attraction de Paris recouvre, quant à elle, la totalité de la superficie francilienne et des portions de régions limitrophes.

| Île-de-France | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Siège du conseil régional | Saint-Ouen-sur-Seine |

| Préfecture | Paris |

| Départements et collectivités territoriales | Paris (75) Seine-et-Marne (77) Yvelines (78) Essonne (91) Hauts-de-Seine (92) Seine-Saint-Denis (93) Val-de-Marne (94) Val-d'Oise (95) |

| Arrondissements | 25 |

| Cantons | 155 |

| Communes | 1 268 |

| Conseil régional | Conseil régional d'Île-de-France |

| Présidente du conseil régional Mandat | Valérie Pécresse (LR) 2021-2028 |

| Préfet | Marc Guillaume |

| Code Insee | 11 |

| Code ISO 3166-2 | FR-IDF |

| Démographie | |

| Gentilé | Francilien, Francilienne |

| Population | 12 317 279 hab. (2021) |

| Densité | 1 025 hab./km2 |

| Rang (population) | 1er sur 18 |

| Langues régionales | Francien, champenois (est de la Seine-et-Marne), normand (extrême-nord-ouest des Yvelines et du Val-d'Oise) |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 51′ 08″ nord, 2° 19′ 03″ est |

| Superficie | 12 011 km2 |

| Rang | 13e sur 18 |

| Localisation | |

| |

| Liens | |

| Site web | www.iledefrance.fr |

| modifier | |

Avec un PIB estimé à 764,8 milliards d'euros et un PIB par habitant de 62 105 euros en 2021[1], c'est la région qui produit le plus de richesses en France. L'Île-de-France est également un pôle européen de premier ordre puisque c'est la deuxième région européenne pour le produit intérieur brut (PIB) comparé selon la méthode dite « à parité de pouvoir d'achat » (PPA), juste derrière la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, et la sixième région d'Europe selon le PIB par habitant (PPA), derrière la région métropolitaine de Prague en Tchéquie, mais devant les Southern and Eastern (Dublin) en Irlande[2].

La région est limitrophe de cinq autres régions françaises : les Hauts-de-France, au nord, le Grand Est, à l'est, la Bourgogne-Franche-Comté, au sud-est, le Centre-Val de Loire, au sud-ouest, et la Normandie, à l'ouest.

Géographie

Localisation

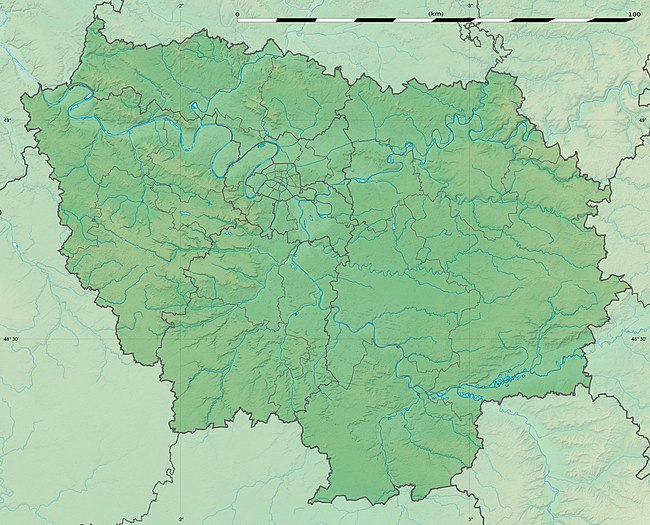

La géographie de l'Île-de-France est marquée, sur le plan physique, par sa situation au centre d'un bassin sédimentaire, le Bassin parisien, au relief relativement plat, irrigué par un fleuve navigable, la Seine, dont les principaux affluents convergent précisément dans cette région ; par un climat tempéré et des sols agricoles très fertiles, et sur le plan économique, par la présence en son centre de Paris, capitale et principale agglomération urbaine de la France.

Avec une superficie de 12 012 km2, l'Île-de-France est l'une des plus petites régions françaises (la plus petite de la France métropolitaine après la Corse), mais de loin la plus importante par sa population (environ 12 millions d'habitants en 2015, soit un peu moins de 18 % de la population française, départements d'outre-mer inclus) et par son produit intérieur brut qui représentait, en 2014, 30,94% du PIB de la France[3].

Concentrant les pouvoirs économiques, administratifs et politiques d'un pays très centralisé, elle est au centre d'un réseau de communication qui se ramifie en étoile autour de Paris.

Liste de points extrêmes

Environnement

Le territoire de la région est très urbanisé malgré la fragmentation éco-paysagère d'une grande partie du territoire (par les routes) et des grandes vallées de la Seine, de la Marne, et de l'Oise (par l'urbanisation). Elle possède de grands massifs forestiers (285 000 ha dont 87 000 ha de forêt publique) et de nombreux grands parcs urbains qui ceinturent presque la région au sud et au nord (massif des trois forêts). Les trois quarts du territoire régional sont toujours recouverts de forêts ou de terres agricoles. La région a cependant moins perdu de biodiversité que certaines zones d'agriculture intensive de surface équivalente plus au nord. Cette ceinture forme un réservoir de biodiversité, principalement constitué du Vexin, des forêts de Rambouillet et d'Yvelines, connectés par des vallées de l'Essonne et certaines boucles de la Seine, repérés comme éléments du réseau écologique national.

Selon son profil environnemental régional, l'Île-de-France est du point de vue de la biodiversité dans une situation moyenne à l'échelle du continent européen, plus riche que les régions du Nord, mais moins que celles du sud. Un réseau relictuel et fragile, à conforter de corridors biologiques a permis un minimum de dispersions animales et végétales entre les grands noyaux de nature (massifs forestiers, zones humides) par la Carte des corridors biologiques d'intérêt régional[4]. La région est à 80 % constituée d'espaces naturels et ruraux, 20 % du territoire étant construit. On y trouve 228 espèces d'oiseaux sur les 375 observables en France, 18 000 espèces d'insectes sur 35 200 les plus facilement observables et 60 espèces de mammifères sur 121, ou encore 1 620 espèces et sous-espèces de plantes sur 6 000.

Les données communiquées par les autorités sur la qualité de l'air en région Île-de-France seraient délibérément faussées, les niveaux de pollution étant nettement plus élevés que les données officielles, selon une enquête du journal Le Parisien. Interrogé par le quotidien, le journaliste Jean-Christophe Brisard explique que ces données sont faussées « parce qu’au lieu d’avoir des pics de pollution quelques jours par an, on serait presque toujours en pic »[5].

La région parisienne est touchée par le problème des décharges sauvages. La très grande majorité de ces déchets proviennent d'artisans et d'entreprises du BTP[6].

Les études de l'Union internationale pour la conservation de la nature menées sur l’Île-de-France révèlent que 31 % des 1 600 espèces de fougères et plantes à fleurs sont menacées de disparition, 27 % des papillons de jour, 30 % des chauves-souris, ou encore 39 % des oiseaux nicheurs. Sans être menacées de disparition, certaines populations « encore abondantes il y a peu » ont considérablement diminué, comme certaines espèces de chauve-souris (pipistrelles communes et noctules communes) ou d'oiseaux, dont les hirondelles et le moineau domestique, qui a perdu 73 % de ses effectifs parisiens entre 2004 et 2017. L'usage des pesticides, l'urbanisation et le réchauffement climatique semblent en être les principales causes[7]. En 2019, selon la liste rouge régionale des oiseaux nicheurs, sur les 14 espèces de rapaces diurne d'Île-de-France, huit sont menacées d'extinction[8].

| Source ORS-IDF[9]. |

Géologie

En dehors des zones construites le long des rivières, les carrières et zones rocheuses exploitables sont encore nombreuses dans la région.

On trouve du gypse au Nord (Cormeilles-en-Parisis, butte de Montmorency, monts de la Goële, etc.), beaucoup de sablons notamment dans le Gâtinais et les boucles de la Marne, de l'argile autour de la ville de Provins (Seine-et-Marne) et dans le Mantois ainsi que du calcaire aux limites champenoises et le long du Loing[10].

Relief

Le point culminant de la région d'Île-de-France, au sens administratif, est situé à Neuilly-en-Vexin (Val-d'Oise) sur les buttes de Rosne et culmine à 216 mètres. Le point le plus bas est à 11 mètres à Port-Villez (Yvelines). L'altitude moyenne est de 108 mètres[11].

Le point le plus haut de la région historique, qui comprend des terres hors de la région administrative actuelle (notamment dans l'actuel département de l'Oise), est le mont Pagnotte, en forêt d'Halatte au nord de Senlis qui culmine à 221 mètres.

La colline d'Élancourt (anciennement colline de la Revanche) est plus haute avec ses 231 mètres, mais il s'agit d'une colline en partie artificielle, élevée avec les remblais de construction de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines : son sommet n'est pas d'origine naturelle.

Le point culminant de Paris et de sa proche banlieue (départements 75, 92, 93 et 94) se trouve dans la forêt de Meudon qui culmine à 180 mètres.

Hydrographie

La région Île-de-France est entièrement comprise dans le bassin versant de la Seine. Tous les cours d'eau de la région sont des affluents ou des sous-affluents de la Seine. Nombre des rivières sont drainées par les grands affluents de la rive droite (Marne, Oise, Epte) ou de la rive gauche (Eure). Cette dernière bien qu'elle ne coule pas en Île-de-France, reçoit de nombreuses rivières issues du sud et de l'ouest des Yvelines (Drouette, Vesgre…)[12].

Les cours d'eau principaux (Seine, Marne et Oise) sont navigables et se caractérisent par leurs nombreux méandres, boucles typiques de l'Île-de-France qui ont modelé le paysage. La formation de ces méandres s'explique par la très faible pente de ces cours d'eau.

L'altitude du terrain totalement aléatoire (oscillant toujours entre 10 et 200 m) a laissé, souvent aux abords des boucles, des lacs et des étangs aujourd'hui aménagés en bases de loisirs (Moisson-Mousseaux, Cergy-Neuville, Villeneuve-Saint-Georges, etc.).

Climat

La région Île-de-France bénéficie d'un climat tempéré, modéré par des influences océaniques. La température moyenne s'élève à 11 °C et les précipitations moyennes à 600 mm.

Urbanisme

Occupation des sols

Malgré sa forte urbanisation qui la situe au premier rang national sur ce plan, l'Île-de-France est majoritairement agricole et rurale pour ce qui est de l'occupation des sols[13] : sur ses 12 070 km2, environ 50 % sont consacrés à l'agriculture[14],[13] (une des plus productives de France) et environ 23 % à la forêt (287 000 hectares), contre une moyenne nationale de 30 %[13],[15]. Parmi les plus importantes forêts de la région, on peut citer celles de Fontainebleau, Rambouillet, Montmorency, Saint-Germain-en-Laye et Sénart. Cependant, la progression de l'urbanisation continue, année après année, de grignoter la surface agricole qui a perdu mille kilomètres carrés au cours des cinquante dernières années face à l'étalement urbain et aux développements des infrastructures.

Logement

Avec 1 263 700 logements locatifs sociaux, l’Île-de-France totalise 26 % du parc social de la France métropolitaine[16]. Les créations de logements sociaux dans la région ont atteint en 2024 leur plus bas niveau depuis seize ans alors que les demandes sont en augmentation. Fin décembre 2023, il y avait 836 000 demandes de logements sociaux, soit deux fois plus qu’en 2010. La région compte 1,3 million de personnes mal logées ou sans domicile[17].

Les catégories socioprofessionnelles les plus favorisées représentent en 2018 73 % des transactions de logements contre 60 % en 1998. Inversement, la part des employés et ouvriers achetant un logement est tombé de 27 % à 19 %[18].

Transports

Tous les modes de transport urbains ou presque, sont représentés en Île-de-France.

Malgré sa position en marge de la banane bleue européenne, l'Île-de-France et en particulier l'agglomération parisienne dispose d'atouts qui contribuent à en faire un pôle essentiel des transports européens : poids économique de la région, position sur des axes de circulation importants entre nord et sud de l'Union, qualité du réseau existant (en particulier du réseau TGV qui désormais la connecte à cinq pays européens), poids de Paris en tant que centre touristique, première ville mondiale pour les congrès…

Jusque dans les années 1960, le métro était presque cantonné à Paris intra-muros, ayant en plusieurs décennies étendu encore relativement peu les terminus de ses stations à la proche banlieue (ce qu'il fit ensuite progressivement), le bus et le train de banlieue restant les transports principaux pour la banlieue et grande couronne.

En 1969, le premier tronçon du métro régional, futur RER, fut inauguré : ce nouveau parcours reliant la Nation à Boissy-Saint-Léger, complètement électrifié, fut réalisé en grande partie sur l’ex « ligne de Vincennes » auparavant desservie par des trains à vapeur et diminua considérablement les temps de parcours. L’année suivante, une liaison ferroviaire directe Étoile – la Défense à grand gabarit fut mise en service, dix ans après les débuts de la construction du nouveau quartier d’affaires. Elle fut prolongée vers la nouvelle gare d'Auber dans le quartier de l’Opéra en 1972, puis à l’ouest vers Saint-Germain-en-Laye en intégrant une partie de la ligne historique en 1973.

En 1977, la traversée de Paris par le nouveau RER A fut achevée par la liaison entre les stations Auber et Châtelet - Les Halles, tandis qu’une nouvelle branche en direction de Marne-la-Vallée fut construite. En même temps, la ligne de Sceaux desservant la vallée de Chevreuse et le sud-est des Hauts-de-Seine fut prolongée vers le nouveau cœur du réseau aux Halles et devint le RER B. Au cours des années suivantes, ces deux lignes furent prolongées en empruntant des voies de chemin de fer déjà existantes ou prolongées mais exploitées avec d’autres trains de la SNCF ayant pour terminus les gares de surface, vers le nord-est et l’aéroport de Roissy pour le RER B, vers la ville nouvelle de Cergy-Pontoise pour le RER A.

Ce réseau fut ensuite complété par la création de nouvelles liaisons ferroviaires traversant Paris, dont seuls les tunnels passant sous le centre-ville étaient nouveau : RER C connectant les réseaux de banlieue des gare des Invalides et d’Austerlitz à partir de 1979 puis la vallée de Montmorency en 1988 ; RER D reliant le réseau de la Gare de Lyon aux Halles et à la plaine de France au nord en 1987 ; puis RER E destiné à délester le RER A d’une partie de son trafic, mais non achevé avant les années 2020 au moins.

En 1990, les tramways qui avaient été complètement abandonnés et dont la dernière rame avait circulé dans Paris en 1937, reprirent naissance sous forme plus moderne, avec des véhicules plus confortables et entièrement électrifiés, cette fois pour desservir les banlieues dans le cadre d’un projet de rocade à quelques kilomètres des limites de Paris, réalisé en partie seulement. Le T1, au Nord-Est de la capitale, en fut le premier tronçon, nouvellement construit sur les chaussées jusque-là réservées aux voitures. Le T2 à l’Ouest, reprenant en grande partie la « ligne des Moulineaux » peu rentable à partir de 1997, fut un succès et une reconversion similaire fut effectuée au nord-est (Ligne 4 du tramway d'Île-de-France) pour la « ligne des Coquetiers ».

Sur les boulevards des Maréchaux, qui formaient une limite entre la partie urbanisée de la ville de Paris et l'ancienne zone non aedificandi correspondant à celle des fortifications de Thiers – sur laquelle des ensembles de logements à bon marché (HBM), différents équipements et le boulevard périphérique ont été bâtis –, circulaient les autobus de la ligne de petite ceinture (le PC). Le tramway T3 remplace progressivement le bus PC, avec les actuelles lignes T3a et T3b.

De plus en plus de lignes de tramways inter-banlieue, dont le manque se faisait sentir pour les salariés devant se rendre de leur domicile à leur travail, soit en passant par Paris, soit par de multiples changements de bus, sont construites. L’agglomération parisienne s'étendant et devenant de plus en plus peuplée au fil des années (extension de l'urbanisation), des projets de construction de tramways de grande banlieue sont en cours, dont l'un correspondant à une « grande ceinture », analogue mais en transport en commun à la Francilienne utilisée par les voitures automobiles.

Une ligne de télécabines, à l'instar de celle enjambant la Tamise à Londres, ou de celle de Cologne, devrait être construite également vers 2016 au-dessus de Créteil, pour désengorger en « hauteur », la circulation toujours très intense du Carrefour Pompadour (le métro et train y existant déjà eux-aussi).

Le transport fluvial de voyageurs est relativement peu répandu en raison de sa commodité moins grande et de son accès restreint, dû à la nécessité de relier un point à l'autre devant être situés sur la Seine, voire l'Oise ou la Marne (ou encore les canaux Saint-Martin ou de Saint-Denis, mais avec des écluses) ou depuis quelques ports fluviaux. L'usage du « batobus » est néanmoins de plus en plus prisé.

Infrastructures

Réseau routier

Le réseau routier comporte environ 800 km d'autoroutes en Île-de-France. On distingue une dizaine de radiales : les principales étant l'Autoroute du Soleil (Dijon, Lyon, Marseille), du Nord (Lille), de Normandie (Rouen, Caen, Le Havre), de l'Est (Reims, Metz, Nancy, Strasbourg), et l'Aquitaine et l'Océane (Nantes, Bordeaux, Rennes) ainsi que des autoroutes concentriques : le périphérique entoure le Paris historique, l'A 86, la proche banlieue et la Francilienne en cours de bouclage est située à une dizaine de kilomètres plus à l'extérieur.

En Île-de-France, les principaux axes de circulation incluant des autoroutes urbaines côtoient des zones densément peuplées très avoisinantes ces axes routiers, ce qui conduit 58 % des Franciliens à ressentir les effets de la pollution atmosphérique sur leur santé ou celle de leur entourage proche[9].

Réseau ferroviaire

Paris dispose de six grandes gares de chemin de fer terminus assurant à la fois un trafic grandes lignes et banlieue. Chaque gare dessert à la fois une portion de la banlieue et est un point de départ de grandes lignes vers les autres régions de France et l'étranger. Le réseau ferré de l'agglomération parisienne comporte environ cinq cents gares et mille cinq cents kilomètres de lignes pratiquement entièrement électrifiées en 25 kV alternatif ou en 1 500 V continu.

Réseau fluvial

L'Île-de-France dispose d'un réseau de 700 km de voies navigables[19].

Aéroports

Paris possède trois aéroports, qui ont accueilli 95,4 millions de passagers et 2 millions de tonnes de fret en 2015 :

- l'aéroport de Paris-Le Bourget : historiquement le premier aéroport, trop proche du centre-ville, est aujourd'hui réservé à l'aviation d'affaires ;

- l'aéroport de Paris-Orly : créé après la Seconde Guerre mondiale, est dédié au trafic intérieur non desservi par le TGV et à la desserte de l'Europe du Sud et de l'Afrique du Nord (29,7 millions de passagers)[20] ;

- l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle : le plus récent (1974), reçoit aujourd'hui l'essentiel du trafic international (65,7 millions passagers)[21] et du fret.

Deux autres sont beaucoup plus éloignés du centre-ville de Paris :

- l'aéroport de Beauvais-Tillé : situé à environ 70 km de la capitale, il est utilisé par les compagnies à bas coût desservant Paris (4,3 millions de passagers en 2015)[22] ;

- l'aéroport de Paris - Vatry : situé près de Châlons-en-Champagne, donc éloigné de la capitale, spécialisé dans le fret aérien, il reste, malgré une forte croissance de son trafic jusqu'en 2013, un aéroport relativement secondaire (83 700 passagers en 2015).

Héliport

Paris possède aussi un héliport, situé dans le 15e arrondissement mais au sud du boulevard périphérique, en limite de la commune d'Issy-les-Moulineaux, ce qui explique son nom (héliport de Paris - Issy-les-Moulineaux). Le site est exploité par Aéroports de Paris[23].

Pistes cyclables

En 2019 on compte 591 km de pistes cyclables[24].

Mobilité

Un jour ouvré, on compte environ vingt-trois millions de déplacements mécanisés en Île-de-France (soit deux tiers des déplacements). Plus de la moitié de ceux-ci sont effectués par des véhicules privés (le parc est supérieur à quatre millions de voitures) ou par des véhicules utilitaires. Le solde est assuré par les transports en commun.

Le trafic routier a connu une forte croissance durant les années 1980, mais cette progression n'a pas été linéaire et tend à ralentir depuis 1992, en particulier dans la zone agglomérée. Les déplacements routiers demeurent prépondérants, mais les flux tendent à se modifier au fil du temps. Si les axes radiaux et le boulevard périphérique voient leur fréquentation stagner voire diminuer, les axes de rocade voient leur trafic augmenter, provoquant des phénomènes de saturation chroniques, à l'exemple du tronc commun des autoroutes A4 et A86 dans le Val-de-Marne. Cette évolution est en relation avec le développement des emplois, commerces et services en banlieue, alors que l'emploi régresse dans Paris intra-muros, les transports en commun demeurant peu compétitifs pour des déplacements en rocade[25].

Vélo

En 2019, la part du vélo dans les déplacements quotidien est de 2 %[24]. Si cette part était en augmentation à Paris au début des années 2000, elle restait stable voire en baisse dans les autres départements de la région[26].

Transports en commun

Les transports en commun de l'agglomération parisienne offrent plusieurs modes de transports distincts. La ville de Paris et sa proche banlieue sont accessibles par le métro, un système ferroviaire où les stations sont très proches. Au-delà des limites de la ville, l'Île-de-France est couverte par les trains des réseaux RER et Transilien, créant un réseau ferroviaire étendu. L'offre est complétée localement par un réseau extensif de lignes d'autobus et quelques lignes de tramways.

L'organisation des transports en commun de la région relève de Île-de-France Mobilités, anciennement le Syndicat des Transports d'Île-de-France (STIF), établissement public composé de la région Île-de-France, de la ville de Paris et des sept autres collectivités départementales de la région. ÎdF Mobilités organise, coordonne et finance les transports publics de voyageurs assurés par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), la SNCF et l'Organisation professionnelle des transports d'Île-de-France (OPTILE) qui regroupe 80 entreprises privées exploitant des lignes régulières d'autobus dans la région.

Les principaux transports en commun d'Île-de-France sont :

- Métro de Paris : 16 lignes exploitées par la RATP, desservant Paris intra-muros et la proche banlieue. Il a été ouvert en 1900, et totalise aujourd'hui 304 stations et 225 km de voies. Il est emprunté par environ 1 milliard de personnes à l'année.

- RER : trains desservant à la fois Paris et la banlieue proche, moyenne ou grande. Il comporte 5 lignes : les lignes A et B sont exploitées en commun par la RATP et la SNCF et les lignes C, D et E sont exploitées par la SNCF.

- Tramway d'Île-de-France : 14 lignes (dont 9 exploitées par la RATP, la ligne T4 étant exploitée par la SNCF, la ligne T9 par Keolis et les lignes T11, T12 ,T13 par Transkeo filiale commune de Keolis et SNCF.). La première ligne est entrée en service en 1992.

- Transilien : réseau de transport express régional (TER) de SNCF Voyageurs qui comporte, outre les lignes de RER et la ligne T4 du tramway précédemment citées, 9 autres lignes de trains de banlieue.

- Bus : environ 1 500 lignes de bus parcourent la région, dont plus de 350 exploitées par la seule RATP pour Paris et sa proche banlieue, et les autres par Keolis, Transdev, RATP Cap Île-de-France et d'autres opérateurs indépendants regroupés au sein de l'Optile.

« Vélib' » et « Autolib' »

En 2007, la mairie de Paris, décide, face au nombre important de cyclistes et de pistes cyclables, de mettre à disposition, pour des périodes allant d'une demi-heure à un an moyennant caution et abonnement dans ce cas, des vélos répartis et stationnés à différents endroits stratégiques de la capitale. L'utilisateur prend l'un des vélos de son choix disponible à l'une des stations du service Vélib', et peut le ramener à une autre station avec emplacements disponibles Vélib'.

Au départ uniquement situés dans Paris, les points des Vélib' sont étendus progressivement, tout comme, par la suite, les Autolib', dans la banlieue parisienne. Les pistes cyclables sont de mieux en mieux aménagées, permettant éventuellement aux rollers ou skateboards, sous toute réserve, d'y circuler aussi.

En 2011, un service d'autopartage de petites voitures électriques est lancé sous le nom d'Autolib'. Il est nécessaire de s'inscrire au préalable dans une des stations plus spécifique en présentant sur machine, le permis de conduire.

Trafic ferroviaire grandes lignes

Environ mille trains de grandes lignes quittent chaque jour ouvré les six grandes gares tête de ligne parisiennes. Ces trains desservent l'essentiel des villes de France, ainsi que de nombreuses villes d'Europe occidentale. Le trafic est en augmentation avec l'ouverture de lignes à grande vitesse en direction de la Grande-Bretagne, de la Belgique et de l'Allemagne en particulier. La gare de Lyon se place en tête, suivie des gares du Nord et Montparnasse.

Le développement du TGV a permis la création de liaisons directes entre métropoles de Province, mais passant par le réseau francilien. La réalisation de la LGV Interconnexion Est en 1994 a ainsi permis le net développement des relations entre le Nord et le Sud-Est ou le grand Ouest, mais ces liaisons profitent également à la région par la présence de gares, permettant d'assurer un meilleur remplissage des trains et un allègement de la charge des grandes gares parisiennes, pour l'essentiel au bord de la saturation.

Le trafic grandes lignes (environ 50 millions de passagers en 2004 toutes gares confondues) s'est considérablement développé avec les TGV qui partent de la Gare de Lyon, de la gare Montparnasse, de la gare du Nord et depuis 2007 de la gare de Paris-Est. La gare Saint-Lazare est la première gare pour le nombre de trains en partance (banlieue et grandes lignes) alors que la gare du Nord est la première pour le trafic.

Transport fluvial

Le transport fluvial de voyageurs demeure globalement marginal dans la région, mais tend à progresser. Si le tourisme fluvial à Paris est particulièrement développé, des croisières fluviales se créent progressivement sur les autres cours d'eau d'Île-de-France, par exemple sur l'Oise, ou sur les canaux[19]. Un service régulier sur la Seine et la Marne, Voguéo, accessible aux personnes titulaires d'un abonnement de transport, a été expérimenté entre 2008 et 2011, et n'a pas redémarré depuis[27].

Transport de marchandises

En 2006, 296 millions de tonnes de marchandises ont transité en Île-de-France, soit environ 12 % du tonnage total transporté en France, volume en hausse de 2 % par rapport à l'an 2000. Quatre catégories de marchandises représentent à elles seules 90 % du total : les matériaux de construction représentent 101 millions de tonnes soit 40 % du total, suivis par les produits manufacturés et messageries avec 78 millions de tonnes soit 31 %, les produits alimentaires avec vingt-deux millions de tonnes soit 9 % et les produits agricoles avec vingt-et-un millions de tonnes soit 8 % du total.

Près de la moitié des marchandises transportées ne quittent pas la région, les courtes distances étant quasi exclusivement assurées par la voie routière. Le rail est privilégié en revanche pour les plus longues distances, la voie navigable étant très concentrée sur les échanges avec la Normandie, qui représentent près de la moitié du tonnage transporté, en particulier les ports de Rouen et du Havre, assurant essentiellement le transport de matériaux de construction, et, dans une bien moindre mesure, de combustible. La part du transport aérien se monte à 2,2 millions de tonnes, assuré à 88 % par les deux principaux aéroports parisiens. Les marchandises sont majoritairement échangées avec les États-Unis et le Sud-Est asiatique[28].

Transport routier

Le transport routier de marchandises domine largement dans la région, avec plus de deux cents millions de tonnes transportées par la route en 2008. Les transports ferroviaires ou fluviaux n'en ont assuré que de dix à quinze millions de tonnes chacun la même année[29]. La part modale de la route atteignait alors 89,9 %, contre 5,4 % pour la voie navigable et 4,8 % pour le rail[30].

Transport ferroviaire

Durant les années 1990, on compte chaque jour plus de cinq-cents convois de fret sur les lignes ferroviaires régionales, transportant près de 240 000 tonnes de marchandises. Si la dimension de l'agglomération peut expliquer les volumes constatés, c'est avant tout la situation de carrefour de la région qui explique l'importance des flux, majoritairement de transit. Ainsi, le trafic généré par la région elle-même peut être évalué à 50 000 tonnes en moyenne quotidienne, pour 90 000 tonnes de flux inter-régionaux.

Les principaux flux observables relient le Nord au Sud-Est, ou les produits lourds de l'industrie métallurgique dominent, et l'Est à Ouest liant la Lorraine et l'Alsace à la basse-Seine et à la Bretagne. D'autres flux de moindre importance existent, parfois orthogonaux, dont la présence en Île-de-France s'explique pour partie par la médiocrité des liaisons ferroviaires transversales, souvent mal équipées.

Si les axes radiaux Paris - Lille, Paris - Bruxelles, Paris - Bordeaux et Paris - Le Havre sont les plus fréquentés, c'est la ligne de Grande Ceinture, particulièrement à l'Est de Paris, qui détient le record national pour le trafic fret[31].

Le transport ferroviaire de marchandises demeure relativement stable. La part des marchandises importées dans la région représente environ le double en volume des marchandises exportées, ce qui s'explique par les besoins d'une importante population et la quasi-absence d'exportation de matières premières ou de produits énergétiques ; la part du trafic interne reste très faible[32].

Le transport combiné, après une hausse jusqu'en 2001, est désormais en recul. Il dépassait trois millions de tonnes en 2008[33].

Transport fluvial

Paris est le premier port fluvial de France avec un trafic de 21 millions de tonnes en 2005[34]. Les installations du port sont échelonnées le long de la Seine et des canaux de la Ville de Paris : le canal Saint-Denis et le canal de l'Ourcq.

Les terminaux les plus importants sont le Port de Gennevilliers et le Port de Bonneuil-sur-Marne[35]. L'activité est gérée par le Port autonome de Paris. Le trafic est constitué majoritairement par les matériaux de construction (16,8 MT), les granulats (10,9 MT), les déblais (4,8 MT) et les céréales (2,1 MT)[36].

Le trafic de marchandises par voie fluviale au port de Gennevilliers demeure relativement stable, la part des marchandises importées dans la région étant en moyenne le triple de celle des marchandises exportées. Le transport de conteneurs est, lui, en augmentation rapide et constante : il a été multiplié par quatre entre 2000 et 2007[37].

Transport aérien

Le transport aérien de marchandises est quant à lui en augmentation constante : il a doublé entre 1998 et 2008[38].

Toponymie

La région reprend le nom de la région historique : elle est née du domaine royal constitué depuis le Xe siècle par les rois Capétiens. Étant située en pleine terre, le nom d'« île » de France peut paraître étrange, mais il semble que ce nom désigne la langue de terre délimitée par l’Oise, la Marne, la Seine et l'Ourcq[39]. Une explication plus historique voit en « Île-de-France » une altération de Liddle Franke, c'est-à-dire « Petite France » en langue franque[40]. Cette région est en effet une des terres d'enracinement du peuple des Francs, depuis leur pénétration en Gaule, lors des grandes invasions. Cette explication pose cependant problème car le nom est apparu des siècles après l'extinction de la langue franque. En effet, selon l'historien Marc Bloch, le nom apparaît pour la première fois en 1387, dans les Chroniques de Jean Froissart, en lieu et place de « Pays de France »[41].

Lors du débat parlementaire sur la création administrative de la région, en 1976, « Île-de-France » s'impose grâce au soutien du sénateur-maire de Versailles André Mignot face à « région parisienne » qui était promu par les députés de Paris, mais qui marquait peu de considération pour la banlieue et les régions rurales de la nouvelle région[42]. Ses habitants sont nommés les « Franciliens », gentilé proposé en 1985 par Michel Giraud, dans son ouvrage L'Île-de-France, région capitale et adopté par l’Académie française en 1986[43],[42].

Histoire

1519–1789

|  |

| Statut | Gouvernement général militaire |

|---|---|

| Capitale | Paris, Versailles (fin de l'Ancien Régime) |

| Langue(s) | Français, francien, picard |

| Religion | Catholicisme |

Sous la monarchie, on trouvait, administrativement, un gouvernement militaire, relevant directement de l'autorité du roi de France. La généralité de Paris, autre entité administrative d’Ancien Régime ayant à sa tête un intendant, avait des limites qui ne coïncidaient pas avec celles du gouvernement.

La Description des Provinces et Villes de France de Pierre de La Planche de 1669, en son premier volume, Livre I consacré au Gouvernement de l'Île de France présente selon les circonscriptions administratives de l'époque ce gouvernement en sept chapitres :

- Prévôté et Vicomté de Paris

- Bailliage de Melun

- Bailliages de Mantes et de Montfort l'Amaury

- Bailliage de Senlis et Duché de Valois

- Bailliages et Comtés du Beauvaisis

- Bailliage de Laon, Ière partie du Vermandois

- Bailliage et Comté de Soissons

Comme les autres entités administratives françaises de l'époque, sa reconnaissance officielle fut supprimée en 1789 lors de l'instauration des départements. L'Île-de-France retrouva de nouveau un statut officiel avec la loi de décentralisation de 1982 impulsée par Gaston Defferre. Aujourd'hui, elle regroupe huit départements : l’Essonne, les Hauts-de-Seine, Paris, la Seine-Saint-Denis, la Seine-et-Marne, le Val-de-Marne, le Val-d'Oise et les Yvelines.

Jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, ce gouvernement administratif, dénommé gouvernement d'Île-de-France, s'étendait en réalité bien plus loin que ne l'est l'Île-de-France en tant que province, comme le précise Robert de Hesseln dans son Dictionnaire universel de la France. La province d'Île-de-France proprement dite comporte le Pays de France avec le Parisis, le Mantois, la Brie française, le Vexin français, le Hurepoix, le Gâtinais français et la Goële[3].

En plus des pays de la province d'Île-de-France, le gouvernement englobait vers le nord et le nord-est des pays détachés de la province de Picardie[1],[44] comme le Soissonnais ou le Laonnois, actuellement situés dans l'Aisne, ainsi que le Beauvaisis, le Noyonnais et le Valois, actuellement situés dans l'Oise (Hauts-de-France), mais était moins étendue vers l'est, excluant la Brie champenoise, autour de Meaux, rattachée à la Champagne. Vers le sud ses limites étaient sensiblement les mêmes qu'aujourd'hui englobant le Gâtinais, tandis que vers l'ouest, la limite avec la Normandie est restée inchangée le long de la ligne de l'Epte. Elle correspondait à une zone de gouvernement militaire qui ne coïncidait pas complètement avec la zone d'intérêts économiques des corporations marchandes de Paris. Par parenthèse, cette remarque historique vient renforcer l'hypothèse d'une étymologie franque (liddle franke) du nom Île-de-France, et en affaiblir l'hypothèse géo-fluviale[réf. nécessaire].

Au XVIIe siècle, un nombre important d'habitants vinrent coloniser la Nouvelle-France (Canada), en particulier les fameuses « filles du Roy ».

À la suite de la Révolution, elle fut découpée en cinq départements : Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, Oise et Aisne.

La région fut reconstituée après 1945 à partir des trois premiers et la décentralisation administrative à partir de 1964, puis politique en 1982 a consolidé les anciennes provinces.

Découpage des départements

Les limites des départements de la Seine, de Seine-et-Oise et de la Seine-et-Marne avaient été fixées pendant la Révolution française, le 16 février 1790, à la suite du décret divisant la France en départements. Pour éviter la domination de la capitale sur une trop vaste région tout en assurant néanmoins à la ville une zone de ravitaillement, le département de la Seine fut inscrit en principe à l'intérieur d'un rayon de trois lieues (12 km) autour de la cathédrale Notre-Dame et fut entouré de tous côtés par la Seine-et-Oise, dont le chef-lieu fut fixé à Versailles[45].

Les limites actuelles de la région datent de l'arrêté ministériel du [46], définissant les régions de programme à la suite du décret du [47] sur les plans d'action régionale. Appelée initialement région parisienne, elle recouvre les départements de la Seine, de la Seine-et-Marne et de Seine-et-Oise, soit ceux qui étaient sous l'autorité du préfet régional, haut fonctionnaire institué par le régime de Vichy à partir de mars 1941 et ayant sous sa tutelle les préfets de ces départements. Elle devient par la suite l'une des neuf zones régionales d'action administratives dites « igamies » ayant à sa tête un inspecteur général d'administration en mission extraordinaire (IGAME) instauré en 1948. En 1960, lors de la transformation des régions de programme en circonscriptions d'action régionale, la composition de la région parisienne fut inchangée.

Cependant, l'État cherche à exercer un contrôle étroit sur l'aménagement et l'urbanisme de la région, au détriment des conseils généraux des départements et des conseils municipaux. Aussi, le gouvernement de Michel Debré publie l'ordonnance du créant le District de la région de Paris, confirmé par la loi du , à la tête duquel est nommé un délégué général, Paul Delouvrier. Il met aussi à l'étude un nouveau découpage de la région en départements, une commission présidée par le conseiller d'État Roland Maspétiol y travaillant de 1961 à 1963. Mais les propositions de celle-ci sont peu suivies. Sous l'impulsion de Paul Delouvrier, qui bénéficie du soutien du président de la République Charles de Gaulle, le gouvernement de Georges Pompidou fait voter la loi du et publie le décret d'application du portant de trois à huit le nombre des départements[48]. Le nouveau découpage entre en vigueur le .

Le très important département de la Seine (5 646 446 habitants au recensement de 1962), portant le no 75 dans l'ordre logique alphabétique des départements, est alors démembré, la commune de Paris étant isolée, alors que trois départements de banlieue limitrophes de Paris sont créés, incluant les 80 autres communes de l'ex-Seine et 43 communes de l'ex-Seine-et-Oise et constituant la petite couronne, particulièrement urbanisée et densément peuplée :

- la ville de Paris (75) forme à elle seule un département, au centre ;

- les Hauts-de-Seine (92) à l'ouest ;

- la Seine-Saint-Denis (93) au nord-est ;

- le Val-de-Marne (94) au sud-est.

La majeure partie de l'ex-Seine-et-Oise, qui portait le no 78, moins dense et plus rurale, est elle-même découpée en trois départements constituant, avec la Seine-et-Marne, la grande couronne :

- le Val-d'Oise (95), plus au nord-ouest ;

- les Yvelines (78), plus à l'ouest ;

- l'Essonne (91), plus au sud.

La Seine-et-Marne (77), à l'est, reste, quant à elle, inchangée, devenant ainsi le plus vaste département d’Île-de-France (près de la moitié de la superficie régionale)[49].

L'objectif de cette réforme était de rapprocher l'État de ses administrés dans le cadre de départements de taille plus réduite et de faire coïncider les nouvelles préfectures avec des pôles restructurant la banlieue dense dans le cadre de vastes opérations d'urbanisme en petite couronne (Nanterre, Bobigny, Créteil) et avec des villes nouvelles en grande couronne (Évry, Pontoise, Melun et Saint-Quentin-en-Yvelines près de Versailles). Nommé préfet de la région en 1966, tout en demeurant délégué général au District de Paris, Paul Delouvrier eut ainsi toute latitude pour mettre en œuvre l'aménagement de la région parisienne.

D'un point de vue politique, il s'agissait aussi de démanteler le département de la Seine, dont le préfet avait plus de pouvoir que le délégué général du district de Paris. Cette concurrence à la tête de la région capitale était jugée néfaste par Charles de Gaulle et par les premiers ministres de l'époque, Michel Debré puis Georges Pompidou, pour entreprendre l'aménagement de la région parisienne (« remettre de l'ordre »). Ainsi, la réorganisation de la région parisienne en 1964 aboutit à démembrer le Grand Paris pour trois raisons principales[50] :

- imposer le district de la région de Paris en démembrant le département de la Seine pour éviter l'émergence d'un contre-pouvoir trop important dans la Ve République naissante ;

- rétablir une solidarité à l'échelle régionale et en particulier une solidarité à l'égard du territoire qui a été le plus délaissé dans l'histoire urbaine, sociale et politique du XIXe siècle et du XXe siècle, le département de Seine-et-Oise ;

- cantonner l'influence du Parti communiste français à un seul territoire, la Seine-Saint-Denis, et éviter que le PCF, à la faveur d'une alliance avec le parti socialiste de l'époque (la SFIO), ne reprenne les rênes du Grand Paris, donc du département de la Seine[50].

En 1965, l'équipe de Paul Delouvrier réalise le Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région de Paris (SDAURP), un document de planification spatiale ambitieux, qui remodèle profondément le visage et le fonctionnement de la région capitale : constitution d'un Réseau Express Régional (RER) et création des villes nouvelles (Évry, Marne-la-Vallée, Cergy-Pontoise, Saint-Quentin-en-Yvelines et Sénart).

Le district de la région parisienne est devenu la région Île-de-France en 1976 (loi no 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région d’Île-de-France).

Le schéma directeur de la région (Sdrif) appuie depuis 2008, sa politique sur un nouvel outil : les fronts urbains. Cette ligne de contact entre la ville et l'espace ouvert des champs et des bois représente près de 13 000 km en Île-de-France. Pour le Sdrif, il s'agit d'en faire des lignes de démarcation au-delà desquelles il ne sera plus possible d'empiéter[51].

Politique et administration

Politique

La région compte 155 cantons[52] pour 96 députés[53] et 53 sénateurs[54].

| Élection | Candidat | Pourcentage des votes exprimés |

|---|---|---|

| Élection présidentielle de 2022[55] | Emmanuel Macron | 73,02 % |

| Marine Le Pen | 26,98 % | |

| Élections régionales de 2021[56] | Valérie Pécresse | 43,69 % |

| Julien Bayou | 33,06 % | |

| Jordan Bardella | 13,81 % | |

| Laurent Saint-Martin | 9,44 % | |

| Élections européennes de 2019[57] | Renaissance | 27,26 % |

| Europe Écologie Les Verts | 15,89 % |

Administration

Le conseil régional administre la région Île-de-France. Il siège à Saint-Ouen-sur-Seine, au 2 rue Simone Veil, et est présidé depuis 2015 par Valérie Pécresse (Soyons libres).

Ses 209 sièges sont répartis comme suit entre les groupes[58] :

- Soyons libres-Les Républicains-Union des démocrates et indépendants-Mouvement radical : 205 élus ;

- Europe Écologie Les Verts-Parti socialiste-La France insoumise : 53 élus ;

- Rassemblement national (RN) : 16 élus ;

- La République en marche (LREM) : 15 élus ;

Le préfet de région de la région Île-de-France est le préfet de Paris.

Finances publiques

Pour 2011 les dépenses (hors gestion de la dette) atteignaient 5,37 milliards d'euros et l'endettement 3,52 milliards d'euros[59].

Population et société

Démographie

Évolution et structures démographiques

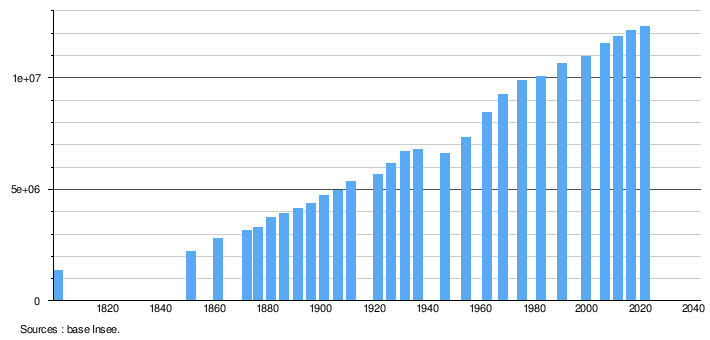

Avec 180 271 naissances et un excédent naturel de plus de 108 000 personnes en 2013, l'Île-de-France est une des régions d'Europe démographiquement les plus dynamiques. À titre de comparaison, le nombre des naissances est à peu près égal à celui des Pays-Bas dont la population dépasse les seize millions, et correspond à la moitié du chiffre enregistré dans une Pologne de plus de trente-huit millions d'habitants. L'Île-de-France a une densité de 1 006 hab./km2 en 2015. En 2016, la région compte 12 117 132 habitants[60].

Près de 90 % des habitants d'Île-de-France vivent à domicile, et plus de 70 % des ménages âgés sont propriétaires de leur habitation. On voit ainsi un développement assez important des structures d'accueil pour personnes âgées, tel que les résidences services, résidences autonomies, et autres maisons de retraite[61].

Tout au long du XIXe siècle la région d'Île-de-France connut une croissance spectaculaire de sa population, liée surtout à l'attraction qu'exerçait la ville de Paris sur les provinces. En 1911, Paris dont la population constituait déjà l'essentiel de celle de l'Île-de-France (2 833 351 sur 5 182 151), était la troisième ville la plus peuplée du monde (après Londres 7 160 441 et New York 4 766 883, et avant Vienne 2 083 630 et Berlin 2 071 257). Entre la Première Guerre mondiale et 1945, la croissance de la population d'Île-de-France ralentit quelque peu, à la suite des guerres, mais se maintint malgré la dénatalité qui sévissait dans le pays.

De 1946 à 1975, la population de la région fit un bond de près de 50 %, cette période correspondant à celle du baby-boom et au maximum des migrations des provinces vers l'Île-de-France. Les vingt-cinq années suivantes se caractérisent par une croissance nettement moindre, liée avant tout à une émigration importante vers d'autres régions de France (régions atlantiques et méridionales), cela malgré un dynamisme des naissances et une fécondité devenue supérieure à la moyenne du pays, et malgré l'apport d'un courant migratoire positif en provenance de l'étranger. Depuis la fin des années 1990 cependant, il semble que l'on assiste à une nouvelle période de croissance soutenue due au fort excédent des naissances sur les décès et à la réduction du déficit migratoire à l'égard des autres régions.

| Année | Population au | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Paris | Seine-et-Marne | Yvelines | Essonne | Hauts-de-Seine | Seine-Saint-Denis | Val-de-Marne | Val-d'Oise | Île-de-France | |

| 1968 | 2 590 771 | 604 340 | 854 382 | 673 325 | 1 461 619 | 1 249 606 | 1 121 319 | 693 269 | 9 248 931 |

| 1975 | 2 299 830 | 755 762 | 1 082 296 | 923 061 | 1 438 930 | 1 322 127 | 1 215 674 | 840 885 | 9 878 565 |

| 1982 | 2 176 243 | 887 112 | 1 196 111 | 987 988 | 1 387 039 | 1 324 301 | 1 193 655 | 920 598 | 10 073 059 |

| 1990 | 2 150 147 | 1 077 206 | 1 305 076 | 1 083 245 | 1 389 416 | 1 378 576 | 1 213 446 | 1 047 553 | 10 644 665 |

| 1991 | 2 145 912 | 1 095 235 | 1 314 925 | 1 093 658 | 1 392 369 | 1 380 953 | 1 215 154 | 1 057 350 | 10 695 556 |

| 1992 | 2 139 928 | 1 115 222 | 1 326 185 | 1 105 974 | 1 394 910 | 1 384 908 | 1 218 450 | 1 067 699 | 10 753 276 |

| 1993 | 2 132 475 | 1 131 179 | 1 333 814 | 1 115 400 | 1 395 461 | 1 387 427 | 1 221 158 | 1 076 500 | 10 793 414 |

| 1994 | 2 129 856 | 1 146 990 | 1 340 268 | 1 122 103 | 1 399 157 | 1 389 787 | 1 222 214 | 1 082 848 | 10 833 223 |

| 1995 | 2 120 545 | 1 159 421 | 1 345 471 | 1 127 647 | 1 403 081 | 1 389 976 | 1 221 918 | 1 090 916 | 10 858 975 |

| 1996 | 2 116 512 | 1 169 827 | 1 350 539 | 1 131 399 | 1 406 949 | 1 389 668 | 1 221 145 | 1 097 809 | 10 883 848 |

| 1997 | 2 110 869 | 1 176 289 | 1 353 180 | 1 131 514 | 1 412 292 | 1 388 804 | 1 222 429 | 1 100 050 | 10 895 427 |

| 1998 | 2 111 315 | 1 182 543 | 1 353 723 | 1 133 653 | 1 419 110 | 1 386 023 | 1 225 473 | 1 100 782 | 10 912 622 |

| 1999 | 2 123 686 | 1 191 775 | 1 353 945 | 1 133 836 | 1 427 888 | 1 383 319 | 1 227 030 | 1 104 533 | 10 946 012 |

| 2000 | 2 130 437 | 1 202 569 | 1 360 971 | 1 142 510 | 1 441 711 | 1 394 625 | 1 235 568 | 1 111 855 | 11 020 246 |

| 2001 | 2 137 419 | 1 214 608 | 1 368 823 | 1 151 770 | 1 457 006 | 1 406 808 | 1 244 604 | 1 119 485 | 11 100 523 |

| 2002 | 2 142 059 | 1 226 491 | 1 375 717 | 1 160 796 | 1 472 021 | 1 419 219 | 1 252 769 | 1 126 936 | 11 176 008 |

| 2003 | 2 146 938 | 1 238 621 | 1 382 095 | 1 169 826 | 1 486 724 | 1 431 491 | 1 261 180 | 1 133 742 | 11 250 617 |

| 2004 | 2 149 006 | 1 250 483 | 1 388 235 | 1 178 354 | 1 501 171 | 1 443 186 | 1 268 947 | 1 140 590 | 11 319 972 |

| 2005 | 2 153 602 | 1 260 467 | 1 394 843 | 1 187 807 | 1 516 650 | 1 459 074 | 1 278 892 | 1 147 984 | 11 399 319 |

| 2006 | 2 181 371 | 1 273 488 | 1 395 804 | 1 198 273 | 1 536 100 | 1 491 970 | 1 298 340 | 1 157 052 | 11 532 398 |

| 2007 | 2 193 030 | 1 289 524 | 1 403 957 | 1 201 994 | 1 544 411 | 1 502 340 | 1 302 889 | 1 160 721 | 11 598 866 |

| 2008 | 2 211 297 | 1 303 702 | 1 406 053 | 1 205 850 | 1 549 619 | 1 506 466 | 1 310 876 | 1 165 397 | 11 659 260 |

| 2009 | 2 234 105 | 1 313 414 | 1 407 560 | 1 208 004 | 1 561 745 | 1 515 983 | 1 318 537 | 1 168 392 | 11 728 240 |

| 2010 | 2 243 833 | 1 324 865 | 1 408 765 | 1 215 340 | 1 572 490 | 1 522 048 | 1 327 732 | 1 171 161 | 11 786 234 |

| 2011 | 2 249 975 | 1 338 427 | 1 413 635 | 1 225 191 | 1 581 628 | 1 529 928 | 1 333 702 | 1 180 365 | 11 852 851 |

| 2012 | 2 240 621 | 1 353 946 | 1 412 356 | 1 237 507 | 1 586 434 | 1 538 726 | 1 341 831 | 1 187 081 | 11 898 502 |

| 2013 | 2 229 621 | 1 365 200 | 1 418 484 | 1 253 931 | 1 591 503 | 1 552 482 | 1 354 005 | 1 194 681 | 11 959 807 |

| 2014 | 2 220 445 | 1 377 846 | 1 421 670 | 1 268 228 | 1 597 770 | 1 571 028 | 1 365 039 | 1 205 539 | 12 027 565 |

| 2015 | 2 206 488 | 1 390 121 | 1 427 291 | 1 276 233 | 1 601 569 | 1 592 663 | 1 372 389 | 1 215 390 | 12 082 144 |

| 2016 | 2 190 327 | 1 397 665 | 1 431 808 | 1 287 330 | 1 603 268 | 1 606 660 | 1 378 151 | 1 221 923 | 12 117 132 |

| 2017 | 2 187 526 | 1 403 997 | 1 438 266 | 1 296 130 | 1 609 306 | 1 623 111 | 1 387 926 | 1 228 618 | 12 174 880 |

| 2018 | 2 175 601 | 1 412 516 | 1 441 398 | 1 296 641 | 1 619 120 | 1 632 677 | 1 396 913 | 1 238 581 | 12 213 447 |

| 2019 | 2 165 423 | 1 421 197 | 1 448 207 | 1 301 659 | 1 624 357 | 1 644 903 | 1 407 124 | 1 249 674 | 12 262 544 |

| 2020 | 2 145 906 | 1 428 636 | 1 449 723 | 1 306 118 | 1 626 213 | 1 655 422 | 1 407 972 | 1 251 804 | 12 271 794 |

| 2021 | 2 133 111 | 1 438 100 | 1 456 365 | 1 313 768 | 1 635 291 | 1 668 670 | 1 415 367 | 1 256 607 | 12 317 279 |

| Année | Paris | Seine-et-Marne | Yvelines | Essonne | Hauts-de-Seine | Seine-Saint-Denis | Val-de-Marne | Val-d'Oise | Île-de-France |

| Recensement 2019 Île-de-France[67],[68] | |

|---|---|

| Pays/territoire de naissance | Population |

France métropolitaine France métropolitaine | 9 215 134 |

Algérie Algérie | 330 935 |

Maroc Maroc | 253 518 |

Portugal Portugal | 234 399 |

Tunisie Tunisie | 127 827 |

Guadeloupe Guadeloupe | 81 269 |

Martinique Martinique | 75 959 |

Chine Chine | 71 500 |

Turquie Turquie | 67 982 |

Mali Mali | 66 085 |

Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire | 63 810 |

Sénégal Sénégal | 60 124 |

Italie Italie | 58 141 |

Roumanie Roumanie | 53 848 |

RD Congo RD Congo | 52 449 |

Espagne Espagne | 45 828 |

Sri Lanka Sri Lanka | 45 786 |

Cameroun Cameroun | 45 370 |

République du Congo République du Congo | 38 651 |

Haïti Haïti | 36 685 |

Pologne Pologne | 35 871 |

Viêt Nam Viêt Nam | 35 251 |

Cambodge Cambodge | 30 321 |

La Réunion La Réunion | 30 077 |

Inde Inde | 29 623 |

Serbie Serbie | 25 632 |

Liban Liban | 21 066 |

Madagascar Madagascar | 21 002 |

Allemagne Allemagne | 20 523 |

Pakistan Pakistan | 20 178 |

Russie Russie | 19 019 |

Île Maurice Île Maurice | 18 840 |

Guinée Guinée | 18 709 |

Brésil Brésil | 17 887 |

Royaume-Uni Royaume-Uni | 17 789 |

États-Unis États-Unis | 17 583 |

Autres pays et territoires Autres pays et territoires | 857 720 |

Alors qu'entre 1990 et 1999 la population de la région n'avait augmenté que de 291 000 habitants - soit 32 000 par an -, le rythme d'accroissement s'est considérablement accéléré depuis lors[69]. De 1999 à 2009, le taux d'accroissement annuel moyen a été de 0,69 %, soit plus de 77 600 habitants supplémentaires chaque année, principalement dû à l'excédent naturel. Au 1er janvier 2010, la population de l'Île-de-France est passée à 11 786 234 habitants[70].

Au recensement de 2006, 40 % des immigrés vivant en France résident en Île-de-France. En 2020-2021, plus de 41 % des franciliens (soit plus de cinq millions de personnes) sont immigrés ou ont au moins un parent immigré, soit environ 21 % d'immigrés et 20 % d'enfants d'immigrés (nés en France)[71]. La part des immigrés est passée de 14 % en 1990 à 16,9 % en 2006, et celle des enfants de moins de 18 ans nés en France de parents immigrés de 24,6 % à 32,5 %[72].

43 % des franciliens âgés de 18 à 50 ans en 2008 ont un lien direct avec la migration vers la métropole, sur deux générations, au sens d’être immigrés, descendants d’immigrés, natifs d’un département d’Outre-Mer (DOM) ou descendants de natifs de DOM[73].

Par ailleurs, 51,6 % des enfants nés en Île-de-France en 2014, soit 94 610 sur 182 671, ont au moins un parent né à l'étranger (quelle que soit sa nationalité) ou dans un DOM-TOM, soit la plus forte proportion devant la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (35,3 %) et l'Alsace (33,7 %)[74],[75],[76].

Sur les 1 281 communes franciliennes des Yvelines, de Seine-et-Marne, de Seine-Saint-Denis, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, du Val-d'Oise et du Val-de-Marne, la moitié compte moins de 1 200 habitants[77].

Il y aurait 1,5 million de musulmans en Île-de-France dont près de 500 000 à Paris[78].

Avec plus de deux millions de personnes âgées de 60 ans et plus, l’Île-de-France est la région qui compte le plus d’aînés[79]. Toutefois, l’Île-de-France reste une région jeune, puisque la population francilienne compte 18,5 % de personnes âgées de 60 ans ou plus contre 23,4 % au niveau national[80].

Communes les plus peuplées

| Nom | Code Insee | Département | Superficie (km2) | Population (dernière pop. légale) | Densité (hab./km2) | Modifier |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Paris | 75 | Paris | 105,40 | 2 133 111 (2021) | 20 238 |   |

| Boulogne-Billancourt | 92012 | Hauts-de-Seine | 6,17 | 119 808 (2021) | 19 418 |   |

| Saint-Denis | 93066 | Seine-Saint-Denis | 12,36 | 113 942 (2021) | 9 219 |   |

| Montreuil | 93048 | Seine-Saint-Denis | 8,92 | 111 455 (2021) | 12 495 |   |

| Argenteuil | 95018 | Val-d'Oise | 17,22 | 107 221 (2021) | 6 227 |   |

| Nanterre | 92050 | Hauts-de-Seine | 12,19 | 97 351 (2021) | 7 986 |   |

| Vitry-sur-Seine | 94081 | Val-de-Marne | 11,67 | 96 205 (2021) | 8 244 |   |

| Créteil | 94028 | Val-de-Marne | 11,46 | 92 989 (2021) | 8 114 |   |

| Aubervilliers | 93001 | Seine-Saint-Denis | 5,76 | 90 071 (2021) | 15 637 |   |

| Asnières-sur-Seine | 92004 | Hauts-de-Seine | 4,82 | 89 662 (2021) | 18 602 |   |

| Colombes | 92025 | Hauts-de-Seine | 7,81 | 88 870 (2021) | 11 379 |   |

| Aulnay-sous-Bois | 93005 | Seine-Saint-Denis | 16,20 | 86 135 (2021) | 5 317 |   |

| Versailles | 78646 | Yvelines | 26,18 | 83 587 (2021) | 3 193 |   |

| Courbevoie | 92026 | Hauts-de-Seine | 4,17 | 81 516 (2021) | 19 548 |   |

| Rueil-Malmaison | 92063 | Hauts-de-Seine | 14,70 | 78 186 (2021) | 5 319 |   |

| Champigny-sur-Marne | 94017 | Val-de-Marne | 11,30 | 77 724 (2021) | 6 878 |   |

| Saint-Maur-des-Fossés | 94068 | Val-de-Marne | 11,25 | 75 441 (2021) | 6 706 |   |

| Drancy | 93029 | Seine-Saint-Denis | 7,76 | 71 363 (2021) | 9 196 |   |

Enseignement supérieur

L'Île-de-France regroupe encore la plupart des grandes écoles les plus prestigieuses malgré un mouvement de décentralisation qui a conduit notamment au transfert de l'École nationale d'administration à Strasbourg et de l'École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud à Lyon.

Santé

Les cas de tuberculose ont augmenté de 10 % en Île-de-France entre 2015 et 2017. Les populations précaires, vivant en hébergement collectif ou sans domicile fixe, sont les plus exposées à la maladie[81].

En 2020, c'est la région de France qui a été le plus touchée par la pandémie de Covid-19 avec notamment près d'un décès sur quatre survenus dans le pays (7 328 sur un total de 29 407 au 15 juin)[82],[83].

La mortalité infantile augmente de 1,2 % en moyenne chaque année en Île-de-France depuis 2011. La Seine-Saint-Denis est depuis longtemps le département qui enregistre le plus grand nombre de décès infantiles, avec 2 788 morts entre 2001 et 2019, tandis que le Val-de-Marne connaît l'augmentation de mortalité la plus rapide depuis dix ans, avec une croissance moyenne de 2,8 % chaque année. Cette mortalité s'explique en particulier par des facteurs sociaux-économiques, la pauvreté étant un facteur aggravant, ainsi que par la hausse de la prévalence de certaines maladies chez les femmes enceintes comme le diabète[84].

Sport et loisirs

La région dispose de nombreux hippodromes, notamment les hippodromes parisiens (Auteuil, Longchamp, Vincennes, etc.). Mais il existe également deux hippodromes situés en Île-de-France et qui dépendent de la Fédération des courses d'Île-de-France et de Normandie : l'hippodrome de Rambouillet et l'hippodrome de Fontainebleau.

Elle possède en outre des équipements sportifs reconnus internationalement pour l'organisation de grandes compétitions : cinq grands stades de football et de rugby (pouvant servir aussi pour des compétitions d'athlétisme ou d'autres manifestations, notamment culturelles) :

- le Parc des Princes, le stade Jean Bouin et le stade Charléty à Paris ;

- le Stade de France à Saint-Denis et le stade Bauer à Saint-Ouen-sur-Seine au nord de la capitale ;

- le Paris la Défense Arena (anciennement U Arena Stadium) inauguré le ;

- un stade de tennis : le stade Roland-Garros où sont organisés chaque printemps les Internationaux de France de tennis ;

- le palais omnisports de Paris-Bercy où sont organisées régulièrement d'importantes manifestations sportives comme le trophée de France de patinage artistique ou les Masters de Paris-Bercy ;

- D'autres équipements sportifs sont moins courus, mais néanmoins nécessaires : l' Arena II de la Porte de la Chapelle, le stade Pierre-de-Coubertin et la halle Georges-Carpentier (tous deux à Paris) pour d'autres sports collectifs en salle (handball, basket-ball, volley), le palais des sports Marcel Cerdan de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) également pour le basket et la boxe, le stade olympique Yves-du-Manoir de Colombes au nord-ouest de Paris et le stade Dominique-Duvauchelle de Créteil au sud-est de la capitale pour le football, le rugby ou encore le hockey sur gazon.

Par ailleurs, la région accueillera les jeux olympiques de 2024.

Elle possède douze bases de plein air et de loisirs nommés « îles de loisirs » : Corniche des Forts en Seine-Saint-Denis ; Boucles de la Seine, Saint-Quentin-en-Yvelines et Val-de-Seine dans les Yvelines ; Cergy-Pontoise dans le Val-d'Oise ; Port-aux-Cerises et Étampes dans l'Essonne ; Créteil dans le Val-de-Marne ; Bois-le-Roi, Buthiers, Jablines-Annet et Vaires-Torcy en Seine-et-Marne.

Des manifestations comme Paris Plages, ou Clamart Plage (Hauts-de-Seine) sont organisés chaque année.

Économie

L'Île-de-France est un des principaux moteurs de l'économie mondiale. En 2021, le PIB de l'Île-de-France était de 764 800 millions d'euros, soit 62 105 euros par habitant[1]. Ainsi, la région parisienne est la plus importante région européenne par son PIB[85]. Bien que sa population n'en fasse que la 20e métropole mondiale, le PIB de l'Île-de-France est le cinquième des grandes villes du monde après l'aire métropolitaine de Tokyo, le Grand New York, Los Angeles et Osaka[réf. nécessaire].

Avec plus de 5,9 millions d'emplois, dont 85,5 % dans le secteur tertiaire[86], l'Île-de-France se caractérise par sa place prépondérante dans l'économie nationale et par l'importance du secteur tertiaire. De nombreux groupes nationaux ou internationaux ont leur siège en Île-de-France et la région représente 29 % de la valeur ajoutée brute du pays (en 2002). Bien que réalisant 83 % de sa valeur ajoutée dans les services, l'économie francilienne reste extrêmement diversifiée par rapport aux autres villes de sa taille. Bien que la région a subi une forte désindustrialisation, elle reste la première région industrielle française. L'agriculture, qui occupe 45 % du territoire régional (48 % hors Paris), dont les deux tiers sont consacrés aux céréales, est l'une des plus productives de France. L'Île-de-France est aussi une destination touristique de premier plan.

Le taux de pauvreté en Île-de-France s’élève à 15,9 % en 2015, contre 12,3 % en 2006. La région est par ailleurs de plus en plus inégalitaire. Les prix du logement ont poussé les plus modestes en dehors de Paris[87].

Comparaison internationale

L'Île-de-France représente en 2015 31,1% du PIB de France métropolitaine[88], alors que sa population représente 18,2 % de la population française métropolitaine[89]. En 2002, Eurostat évaluait le PIB francilien à 4,5 % du PIB total de l'Union européenne (à 25 membres)[90], alors que la région comporte moins de 2,45 % du total de la population de l'UE à 25. En Europe de l'Ouest, la seule métropole qui puisse se comparer à Paris est Londres. À titre de comparaison[Quoi ?], Eurostat évaluait le PIB total du Grand Londres en 2002 à 264 milliards d'euros. La région métropolitaine londonienne est toutefois un peu plus large que le grand Londres ce qui fausse un peu la comparaison (et les chiffres que l'on peut composer à l'occasion donnent les deux métropoles au coude à coude). Cependant, les PIB de ces deux régions métropolitaines dépassent largement ceux de toutes les autres métropoles européennes, que ce soit la Randstad Holland, les conurbations Rhin-Ruhr ou Rhin-Main, la région bruxelloise, le triangle d'or italien ou celle de Berlin-Brandebourg.

Grands secteurs d'activité

L'économie francilienne est diversifiée. L'industrie du tourisme, par exemple, (Paris est la première destination mondiale) emploie 395 000 personnes en 2011 (dont 261 500 emplois directs), soit 30 % des emplois touristiques nationaux, mais à peine 6,9 % des Franciliens en 2011[91] : dans de nombreux domaines, Paris est le premier ou l'un des tout premiers centres mondiaux sans être totalement dépendant d'aucun. D'ailleurs, si l'économie francilienne est essentiellement une économie de services, sa base industrielle demeure très importante. L'Île-de-France est toujours l'un des principaux centres de production européens, qui a su préserver sa compétitivité en augmentant toujours plus la part de la recherche dans son activité industrielle. Il n'en demeure pas moins que l'Île-de-France est aujourd'hui surtout une région de services de très haut de gamme, en particulier à destination des entreprises.

L’Île-de-France est une place-forte du cinéma avec 50 % des tournages de France (1 500 autorisations par an, dont un tiers sont des productions étrangères) et 90 à 95 % du travail de postproduction générant 135 000 emplois, 20 000 permanents, 115 000 intermittents), l’Île-de-France est la première région d’Europe à peu près à égalité avec le grand Londres en termes de volume d’activité. Première région en Europe pour les tournages, la région offre 80 plateaux, dont des studios récents comme la Cité du cinéma à Saint-Denis. et se situe en pointe dans le secteur des effets visuels et de la 3D avec des entreprises comme Mac Guff (les Minions)[92].

Répartition de l'emploi

| Secteur | Emploi | En pourcentage |

|---|---|---|

| Agriculture, sylviculture, pêche | 11 537 | 0,2 % |

| Industrie et construction | 732 274 | 12,9 % |

| Industrie | 439 740 | 7,7 % |

| Construction | 292 534 | 5,1 % |

| Commerce, transports et services | 4 947 705 | 86,9 % |

| Commerce, hébergement et restauration | 943 398 | 16,6 % |

| Transports et entreposage | 365 026 | 6,4 % |

| Information, communication, activités financières et d'assurance, activités immobilières | 824 562 | 14,5 % |

| Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 910 795 | 16,0 % |

| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 1 552 156 | 27,3 % |

| Autres activités de services | 351 769 | 6,2 % |

| Total | 5 691 516 | 100 % |

| SECTEUR | Millions d'euros | En pourcentage |

|---|---|---|

| Agriculture, sylviculture, pêche | 609 | 0,1 % |

| Industrie, énergie et construction | 63 278 | 12,7 % |

| Construction | 19 775 | 4,0 % |

| Biens de consommation | 12 756 | 2,6 % |

| Biens d’équipement | 9 079 | 1,8 % |

| Énergie | 8 876 | 1,8 % |

| Biens intermédiaires | 6 981 | 1,4 % |

| Automobile | 3 101 | 0,6 % |

| Agro-alimentaire | 2 710 | 0,5 % |

| Transports, commerce, services | 434 231 | 87,2 % |

| Services aux entreprises | 121 744 | 24,4 % |

| Finance et immobilier | 117 183 | 23,5 % |

| Éducation, santé, action sociale, administration | 81 817 | 16,4 % |

| Commerce | 45 975 | 9,2 % |

| Services aux particuliers | 41 867 | 8,4 % |

| Transports | 25 645 | 5,1 % |

Industrie

L'industrie emploie 463 000 personnes en Île-de-France, ce qui en fait la première région industrielle française devant Rhône-Alpes. Mais c'est en même temps, avec seulement 8,2 % des emplois dans l'industrie, l'une des régions les moins industrialisées de France (après Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon et Corse) et une région qui s'est fortement désindustrialisée depuis une vingtaine d'années.

Aéronautique, espace et industries de défense

Le secteur de l'aérospatiale et des industries de défense emploie 72 000 salariés en Île-de-France (dont 36 000 emplois directs). Plusieurs sociétés d'importance européenne y sont présentes, notamment Airbus Group, Thales, Dassault Aviation, Snecma, ESA, Alcatel-Lucent, Arianespace, etc. avec des sites de production, des centres de recherche, des sièges sociaux…

Automobile

Le secteur de l'automobile en Île-de-France emploie 145 000 salariés (dont 60 000 emplois directs et le solde en sous-traitance). Les deux constructeurs nationaux sont présents et exploitent deux usines de production parmi les plus importantes (Renault à Flins-sur-Seine, PSA à Poissy et plusieurs centres de recherche, dont le technocentre Renault de Guyancourt et le centre Stellantis de Vélizy). La plupart des équipementiers y sont également implantés, notamment (Delphi, Valeo, Faurecia, Johnson Controls Automotive Electronics, Bosch Braking System, Lear Corporation, etc.) Le secteur de la recherche en automobile emploie 17 500 personnes, dont 6 600 chercheurs, en Île-de-France, soit 75 % du potentiel du secteur en France.

Énergie

Depuis la découverte de la radioactivité à Paris, le nucléaire est un des secteurs où la recherche et l'industrie francilienne sont en pointe. Le groupe Areva y a son siège social. Total, un autre leader mondial de l'exploitation d'énergie, a également son siège mondial en Île-de-France ainsi que de nombreux laboratoires de recherche. EDF est également très fortement implanté en Île-de-France. De même, Engie (ex GDF Suez) a son siège en Île-de-France (à La Défense).

Services

Les services constituent la majeure partie de l'emploi francilien. Au , l'Insee recense 426 000 personnes travaillant dans les services (74,4 % de l'emploi régional) auxquelles il faut ajouter 680 000 personnes travaillant dans les commerces (12 % de l'emploi régional).

Services collectifs

Au quotidien, ce sont plus de 1,5 million de personnes qui travaillent dans l'administration, la santé humaine, l'action sociale ou l'éducation.

De grands groupes de services collectifs (électricité, téléphonie, eau, etc.) à capitaux publics ou privés ont leur siège dans la région (EDF, Veolia, France Télécom).

Services aux entreprises

Les activités de conseil sont en très fort développement et la région parisienne compte environ 500 000 emplois dans ce domaine. Les principales entreprises mondiales sont présentes à Paris, y ayant implanté leur siège européen ou un bureau. Les activités financières (337 000 emplois), connaissent actuellement une réorganisation très rapide. L'Île-de-France accueille le siège de grandes Banques mondiales (BNP Paribas, Société générale, Crédit agricole) et le siège d'Euronext. La Bourse de Paris, par sa proximité avec plus de 400 banques et institutions est considérée comme étant la 4e Bourse mondiale derrière Tokyo, New York et Londres. De plus, Paris accueille les bureaux de grandes banques comme Lazard ou Goldman Sachs.

Agriculture

L’évolution des modes de transports et l’invention de la réfrigération ont progressivement recomposé sur l'organisation spatiale des régions urbaines et fait perdre sa couronne maraîchère à Paris. Transportées d’abord par le train puis par la route, les denrées périssables ont pu être produites plus loin et la ceinture horticole a petit à petit cédé la place à l’étalement urbain[95]. L’Île-de-France n’est ainsi autonome qu’à hauteur de 10 % pour les légumes frais, de 1,5 % pour les fruits, de 12 % pour les œufs ou encore de 1 % pour le lait, l’autonomie alimentaire n’étant atteinte que pour le blé (159 %) et le sucre (117 %)[96].

En 2020, l'agriculture couvre environ 50 % du territoire régional (soit 600 000 hectares), mais elle n'emploie que 6 300 personnes sur 5 000 exploitations[97]. La Seine-et-Marne est de loin le département le plus agricole : il consacre à l'agriculture 58 % de son territoire d'où provient 57 % de la production de blé régionale. La proximité d'un marché de onze millions de consommateurs, la fertilité des sols, la technicité agricole, la mécanisation des exploitations, le développement de la qualité, font que l'Île-de-France demeure une grande région agricole, notamment dans le domaine céréalier.

Sur les 365 000 ha de superficies céréalières de 2013, le blé tendre couvre à lui seul 239 000 ha (dont 3 882 ha en culture biologique) pour une production de 2 millions de tonnes. L’orge et le maïs ont une production respective de 571 000 tonnes et 471 000 tonnes. 3 000 des 5 000 exploitations franciliennes sont tout ou en partie céréalières et les rendements sont assez élevés pour le blé tendre (86,2 quintaux/ha) et l’orge (76,1 q/ha). Avec 22 meuneries, la région produit 15 % de la production nationale de farine, ce qui en fait la première région française[98],[99].

La production agricole régionale couvre globalement plus de 20 % des besoins du marché francilien, ce qui est très important. Outre les grandes cultures, une caractéristique régionale est la permanence des productions spécialisées péri-urbaines (plantes en pot, plantes à massifs, roses coupées, plantes de pépinières, légumes et frais), bien que celles-ci aient tendance à régresser sous la pression de l'urbanisation, mais l'Île-de-France reste une des premières régions horticoles de France. Les cultures maraîchères ou horticoles occupent 40 % de la population active agricole. La production animale ne représente que 8 % de la valeur de la production agricole francilienne.

L'industrie agro-alimentaire place l'Île-de-France au premier rang des régions françaises pour son chiffre d'affaires (127 000 MF)[Quoi ?] et sa valeur ajoutée (23 %)[Quand ?]. Elle compte 545 entreprises productrices (Coca-Cola, Lu, Panzani, etc.).

Entreprises implantées

Géographie de l'emploi francilien

La géographie de l'emploi francilien inclut les pôles économiques qui, eux-mêmes, incluent pôle central (Paris), pôles scientifiques et techniques régionaux d'échelle mondiale (La Défense - Plateau de Saclay - Roissy - La Plaine Saint-Denis) et autres pôles scientifiques et techniques régionaux majeurs (Marché de Rungis - Évry - Marne-la-Vallée).

Pour l'organisation régionale, voir les pôles de compétitivité, les articles sur l'agglomération parisienne et le Bassin parisien ainsi que le cadre régional du SDRIF.

| Département | Superficie en km2 | Population | Nombre d'emplois | Emplois par hectare | Actifs résidents | Emplois par actif résident |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Paris | 105 | 2 206 488 | 1 797 745 | 171,21 | 1 228 177 | 1,46 |

| Seine-et-Marne (2) | 5 915 | 1 390 121 | 453 659 | 0,77 | 702 411 | 0,65 |

| Yvelines (2) | 2 285 | 1 427 291 | 533 120 | 2,33 | 706 250 | 0,75 |

| Essonne (2) | 1 804 | 1 276 233 | 442 935 | 2,46 | 633 735 | 0,70 |

| Hauts-de-Seine (1) | 176 | 1 601 569 | 949 628 | 53,96 | 844 401 | 1,12 |

| Seine-Saint-Denis (1) | 236 | 1 592 663 | 565 179 | 23,95 | 777 044 | 0,73 |

| Val-de-Marne (1) | 245 | 1 372 389 | 517 097 | 21,11 | 698 027 | 0,74 |

| Val-d'Oise (2) | 1 246 | 1 215 390 | 422 085 | 3,39 | 600 228 | 0,70 |

| (1) Petite couronne | 657 | 4 566 641 | 2 031 904 | 30,93 | 2 319 472 | 0,88 |

| (2) Grande couronne | 11 250 | 5 309 035 | 1 851 799 | 1,65 | 2 642 624 | 0,70 |

| Île-de-France | 12 012 | 12 082 144 | 5 682 048 | 4,73 | 6 190 275 | 0,92 |

| Commune | Nombre d'emplois |

|---|---|

| Paris | 1 865 785 |

| Courbevoie | 100 483 |

| Boulogne-Billancourt | 90 146 |

| Saint-Denis | 88 808 |

| Nanterre | 88 087 |

| Puteaux | 80 522 |

| Roissy-en-France | 73 318 |

| Levallois-Perret | 60 624 |

| Montreuil | 56 848 |

| Issy-les-Moulineaux | 55 742 |

| Créteil | 55 346 |

| Neuilly-sur-Seine | 47 315 |

| Versailles | 47 176 |

| Rueil-Malmaison | 41 944 |

| Gennevilliers | 41 931 |

| Évry-Courcouronnes | 40 181 |

Culture locale et patrimoine

Patrimoine culturel

Architecture, routes historiques et touristiques

L'Île-de-France est le berceau de l'architecture gothique dont les joyaux sont la cathédrale Notre-Dame de Paris, la basilique Saint-Denis, l'abbaye de Royaumont, le château de Vincennes, l'église Saint-Eustache, la Conciergerie et la Sainte-Chapelle.

Des témoignages de l'architecture Renaissance, tel que le monumental château d'Écouen (Val-d'Oise) bâti par Anne de Montmorency au XVIe siècle, peuvent être visités. La commune d'Écouen présente par ailleurs un grand nombre de monuments architecturaux de cette époque.

L'arc de triomphe de l'Étoile et l'hôtel national des Invalides à Paris, et les châteaux de Versailles, de Vincennes, de Vaux-le-Vicomte, de Fontainebleau, de Rambouillet sont également des monuments d'architectures classique et néoclassique en Île-de-France.

La basilique du Sacré-Cœur de Montmartre à Paris est de style romano-byzantin.

La Grande Mosquée de Paris est de style hispano-mauresque.

La Grande Synagogue de la Victoire à Paris est de style roman fleuri.

L'architecture moderne et contemporaine est bien représentée en Île-de-France, par le Centre Georges-Pompidou, la tour Montparnasse, la Grande Arche et les tours de la Défense, la Bibliothèque nationale de France, le Stade de France, et dans les villes nouvelles de Marne-la-Vallée (Noisy-le-Grand), de Cergy-Pontoise, d’Évry (cathédrale de la Résurrection), de Melun-Sénart et de Saint-Quentin-en-Yvelines.

La région possède à ce jour huit villes d'Art et d'Histoire : Paris, Boulogne-Billancourt, Étampes, Rambouillet, Saint-Quentin-en-Yvelines, Pontoise, Meaux et Noisiel.

Elle a quatre routes historiques et touristiques : la route historique des maisons d'écrivain, la route Normandie-Vexin, la route François 1er et le parcours des Impressionnistes.

Elle possède 4 plus beaux jardins de France : Château de Breteuil, Château de Saint-Jean-de-Beauregard, Château de Vaux-le-Vicomte, Domaine de Courson.

Quatre sites franciliens sont classés UNESCO : les Rives de la Seine à Paris, Palais et parc de Fontainebleau, Palais et parc de Versailles et Provins ville de foire médiévale.

Culture rurale

L'Île-de-France, dans sa partie la plus périphérique, a été jusqu’à l'époque de la création des villes nouvelles un ensemble très rural constitué de terres très fertiles. Aujourd'hui, près de 80 % de la surface régionale est toujours constituée de cultures et de forêts.

Chacune des petites régions qui entourent la capitale conserve, malgré l'expansion de l'agglomération parisienne, une vocation rurale marquée et très souvent, un important patrimoine tant monumental (châteaux, églises classées…) que vernaculaire (lavoirs, croix de chemin, fermes fortifiées, quelques moulins…). Depuis les années 1980, le classement de certains sites (Vexin français) puis la création de quatre parcs naturels régionaux contribuent à préserver ce patrimoine.

Parmi les régions historiques qui entourent Paris on compte :

- le Vexin français au nord-ouest, borné à l'est par Pontoise et la vallée de l'Oise, à l'ouest par l'Epte, au nord par le Thelle et au sud par la vallée de la Seine. Cette région est pour sa partie francilienne devenue le parc naturel régional du Vexin français ;

- le Pays de France, au nord de Paris, dont la partie nord, très rurale, est maintenant préservée grâce au parc naturel régional Oise-Pays de France ;

- le Multien et la Goële au nord-est de Paris ;

- la Brie à l'est ;

- le Gâtinais français au sud-est, en partie préservé grâce au parc naturel régional du Gâtinais français ;

- le Hurepoix au sud, pour partie intégré dans le parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse ;

- le Mantois à l'ouest.

Culture urbaine

L'Île-de-France concentre, notamment grâce à Paris, un ensemble d'activités culturelles urbaines de grande densité : la capitale, mais aussi d'autres villes franciliennes, abritent un nombre très important de musées, théâtres, salles de concert et de spectacles. Cette présence de la culture en ville et l'activité liée au patrimoine urbain contribue à la capacité d'attraction touristique de la région, et contribue grandement à son rayonnement.