चारण (जाति)

चारण (असंलिव: Cāraṇ; संस्कृत: चारण; गुजराती: ચારણ; उर्दू: چاران; अ.ध्व.व: cɑːrəɳə) भारतीय उपमहाद्वीप की एक जाति है जो राजस्थान, सिंध, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और बलूचिस्तान के निवासी हैं। ऐतिहासिक रूप से, चारण कवि और इतिहासकार होने के साथ-साथ योद्धा और जागीरदार भी रहे हैं। चारण सैन्य क्षत्रपों , इतिहासकारों, कृषि विशेषज्ञों, व व्यापारियों के रूप में प्रतिष्ठित थे। मध्ययुगीन राजपूत राज्यों में चारण मंत्रियों, मध्यस्थों, प्रशासकों, सलाहकारों और योद्धाओं के रूप में स्थापित थे। शाही दरबारों में कविराजा (राज कवि और इतिहासकार) का पद मुख्यतया चारणों के लिए नियोजित था।[3][4][5][6][7][8][9][10][11]

| चारण | |||

|---|---|---|---|

| |||

| धर्म | हिन्दू धर्म | ||

| भाषा | राजस्थानी भाषा • हरियाणवी • मारवाड़ी • मेवाड़ी • गुजराती • सिन्धी • मराठी • हिन्दी | ||

| देश | भारत • पाकिस्तान | ||

| क्षेत्र | राजस्थान • हरियाणा • गुजरात • मध्य प्रदेश • महाराष्ट्र • सिंध[1] • बलूचिस्तान[2] | ||

ऐतिहासिक रूप से दैवीय माने जाने के कारण, एक चारण का अलंघ्य व अवध्य होना उनके प्रति पवित्र मान्यता का प्रमाण था;इन्हे हानि पहुँचाना गौहत्या व ब्रह्महत्या के समान एक अपराध माना जाता था।[12][13] संस्थागत और धार्मिक रूप से स्वीकृत सुरक्षा के साथ-साथ, वे व्यवहारस्वरूप निडर होकर शासकों और उनके दुष्कृत्यों की आलोचना करते थे,[14][15] शासकों के बीच राजनीतिक विवादों में मध्यस्थता करते थे,[13] और पश्चिमी भारत के संघर्ष-ग्रस्त क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियों के संरक्षक के रूप में कार्य करते थे।[16][17]

प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, चारणों को देवताओं की स्तुति हेतु ऋचाओं का पाठ करते हुए और मंदिर में देव-प्रतिमा की उपासना करते हुए चित्रित किया गया है।[18][19]

ऋग्वेद, रामायण, महाभारत, और श्रीमद भागवद के साथ-साथ जैन प्रबंध में पाए जाते हैं। प्राचीन काल के संस्कृत के महान कवि-नाटककार कालिदास ने भी अपने शास्त्रीय नाटकों में चारण चरित्र प्रमुखता से दर्शाएँ है। ऐतिहासिक युग में ऋषि संस्थान के रूप में आरंभ हुई-महान ऋषियों की संस्था जो वनों, हिमालय या अन्य ऊंचे पर्वतों, समुद्र या नदी के किनारे रहते हुए राजकुमारों के लिए आश्रमों का संचालन करते थे।[19]

धार्मिक संस्कृति चारण अपने पूर्वजों की भी पूजा करते हैं। चारण प्रारम्भ से ईश्वर के उपासक एवं प्रकृति पूजक 'वैदिक' सनातन धर्मी रहे है। कई विद्वान वेदों की रचना का श्रेय भी चारणो को देते है जिसके पीछे तर्क यह दिया जाता है कि ऋग्वेद की प्रथम रिचा का आखिरी शब्द 'ल' है जो की डिंगल भाषा के 'ल' के ही ठीक समान है। ये प्रमाणित हो चुका है कि ऋग्वेद की रचना प्राचीन सरस्वती नदी के किनारों पर रहने वाले विद्वानों द्वारा की गई थी। ये विद्वान चारण ही थे क्यों कि सरस्वती वर्तमान राजस्थान में से ही निकलती थी जहां चारण जाति का अस्तित्व ही प्रमुखता से था क्यों कि ब्राहमण आदि दूसरी विद्वान जातियाँ मुख्यतया गंगा और यमुना के निकट के राज्यों की निवासी थीं ।

भारतीय इतिहास मे चारणों का धर्म रक्षक योद्धाओं और इतिहासकारों के रूप में विशिष्ट और प्रमाणित योगदान है। प्राचीन काल से ही चारणों का अपना एक वृहद इतिहास रहा है।

पौराणिक ग्रंथ

चारण वंश महाभारत जैसे प्राचीन हिंदू-ग्रन्थों में चारण ऋषि-मुनियों के रूप में मिलते हैं । जब बाद में पांडु की मृत्यु हुई, तब हिमालय के सहश्रों चारणों ने कुंती और पांडवों को सुरक्षित हस्तिनापुर ले जाकर धृतराष्ट्र को सौंपा। विभिन्न ग्रंथ चारण वंश को शास्त्रीय परंपराओं, सांस्कृतिक देवताओं से जोड़ते हैं और हिमालय, सुमेर, व [[]] आदि में चारणों का पौराणिक और ऐतिहासिक निवास स्थान बताते हैं।[20]

अन्य पौराणिक ग्रंथ चारण वंश को सुमेर सभ्यता के अर्ध-दिव्य देव चारण से संबंधित करती हैं। ऐसी ही एक ग्रंथ में बताया गया है कि कैसे देव-चारणों को दैवीय जनसंख्या में वृद्धि होने से सुमेर सभ्यता छोङना पड़ा, जिसके कारण अन्य दैवीय और अर्ध-दिव्य मूल के कई समूह भी सुमेर छोड़ कहीं और चले गए।[20]

प्राचीन काल

वाल्मीकि रामायण, महाभारत और पुराणों सहित भारत के प्राचीन महाकाव्यों में चारणों के कई संदर्भ मिलते हैं। ये चारणों से जुड़े स्थानों अथवा प्राचीन घटनाओं में चारणों की भूमिका पर प्रकाश डालते हैं।

सामाजिक संरचना

समाज के एक बड़े वर्ग द्वारा चारणों को देवता और दिव्य नही माना जाता है। राजपूत समुदाय द्वारा चारण जाति की महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है।[21] सदियों से, चारण एक वादे को तोड़ने के बजाय मारना पसंद करने की प्रतिष्ठा के लिए जाने जाते थे।[22]

एक चारण अन्य सभी चारणों को समान मानेगा, भले ही वे एक-दूसरे को जानते हों और उनकी आर्थिक या भौगोलिक स्थिति मौलिक रूप से समान हो।[23]

अनिल चन्द्र बनर्जी, इतिहास के प्रोफेसर और पूर्व विभागाध्यक्ष कलकत्ता विश्वविद्यालय, ने कहा है कि:—

"उनमें ब्राह्मण और क्षत्रियों की पारंपरिक विशेषताओं का संयोजन नही है। ब्राह्मणों की तरह, उन्होंने साहित्यिक गतिविधियों को अपनाया और उपहार स्वीकार किए। राजपूतों की तरह, वे शक्ति पूजक थे और युद्धों में भाग लेते थे। वे शत्रु की तलवार का पहला वार झेलने के लिए किले के मुख्य द्वार पर सबसे आगे खड़े नही रहते थे।"[24]

बनर्जी के विचारों से अन्य इतिहासकार जी.एन. शर्मा भी साझा किया, जिन्होंने कहा है कि:—

"चारण राजस्थान में बेहद आदरणीय और प्रभावशाली माने जाते थे। इस जाति की विशेषता यह है कि यह अपने चरित्र में राजपूतों और ब्राह्मणों की विशेषताओं को पर्याप्त रूप से संयोजित करती है।"[25]

गोत्र

चारण समुदाय में स्थान और संस्कृति से अलग अलग भागों में विभाजन किया जा सकता है। राजस्थान के चारणों को मारू-चारण और कच्छ (गुजरात) के चारणों को काछेला-चारण कहते हैं। मारू-चारणों में गोत्र है:- लालस,रोहड़िया, देथा, रतनूं, आशिया, मेहड़ू, किनिया, सौदा, दधवाड़िया, आढ़ा, आदि। काछेला-चारणों में:- नरा, चोराडा, चुंवा, वाचा, अवसुरा, मारू, बाटी और तुंबेल।[26]

संरक्षित वर्ग

वह सम्मानित वर्ग के लोग जो चारणों से दान ग्रहण करने का अधिकार रखते हैं:—[27][28]

- कुलगुरू ब्राह्मण: चारणों के कुलगुरु उज्जैन से आते हैं और गाँवों-गाँव भ्रमण दान प्राप्त कर यजमानों के नाम दर्ज करते हैं।[29]

- पुरोहित (प्रोयत): राजगुरु अथवा राजपुरोहित ब्राह्मण जो चारणों को राखी (रक्षासूत्र) बांधते हैं।[28]

- रावल: रावल ब्राह्मण इनकी वंशावली भी लिखते हैं और इनको तरह तरह के स्वांग (तमाशे) प्रस्तुत कर प्रसन्न करते हैं।[30]

- मोतीसर: जो चारणों की कीर्ति करते हैं, उनके द्वारा किए गए महान कार्यों का बखान करते हैं।[31]

- राव साहब (रावजीसा): ये शादी-विवाह पर नेगदापे लेते हैं। मारवाड़ के चारणों व राठोड़ों, दोनों के रावजीसा महादेव जी के पार्षद चंड की संतान 'चंडीसा' घराने से होते हैं।

- ३ प्रकार के ढोली:

- धोला

- बीरमपोता

- गोयन्दपोता इनमे से गोयन्दपोतों का ज़्यादा लिहाज़ रक्खा जाता है क्योंकि इनका पूर्वज गोयन्द 16वीं सदी के आहुवे के धरने में चारणों के साथ मरा था।

इनके अलावा भी चारणों के याचकों में मांगणियार व लंगा है जो लोक संगीत के माध्यम से मनोरंजन करते हैं।[32]

रीति रिवाज़

राजस्थान में, चारण व राजपूत जैसी उच्च जातियों में विधवा पुनर्विवाह जैसी प्रथा वर्जित थी[33] व पर्दा प्रथा का कड़ाई से पालन किया जाता था।[34]

अभिवादन की रीति

चारण एक दूसरे को 'जय माताजी की' कहकर अभिवादन करते हैं।[35]

उत्तराधिकार

एक रीति-रिवाज जिसमें चारण राजपूतों से भिन्न हैं, वह उनके उत्तराधिकार के नियम है। 'चारण बंट', जैसा कि लोकप्रिय रूप से जाना जाता था, पुत्रों के बीच भूमि के समान विभाजन को इंगित करता है जबकि राजपूतों में, भूमि का एक बड़ा हिस्सा बड़े बेटे को दिया जाता था।[34]

खाद्य और पेय

उनके खाने-पीने की आदतें राजपूतों से मिलती जुलती हैं। चारण अफीम (क्षेत्रीय भाषाओं में अमल) की खपत और शराब पीने का आनंद लेते थे, जो इस क्षेत्र के राजपूतों में भी प्रचलित हैं।[36]

अफीम सेवन

राजपुताना में 'रॉयल कमीशन ऑन अफीम' की पहली रिपोर्ट में, चारण सामंती स्थिति के अनुसार सबसे अधिक अफीम उपभोग करने वाले समुदाय में पाए गए थे।[37]

जिन अवसरों पर अफीम लेना अनिवार्य माना जाता था वे थे:[37]

- सगाई।

- शादियां।

- एक दामाद का ससुराल आने पर।

- मृत्यु के बाद राजपूतों और चारणों द्वारा 12 दिनों के लिए और अन्य जातियों द्वारा उससे कम अवधि के लिए।

- राजपूतों और चारणों में एक पुत्र के जन्म पर।

- राजपूतों और चारणों में एक लड़के के सबसे पहले बाल मुंडन पर।

- राजपूतों और चारणों द्वारा दाढ़ी की छँटाई (बीच में) पर।

- 'आखातीज' पर्व पर।

- सुलह होने पर।

- अन्य त्योहारों, मैत्रीपूर्ण सभाओं और कुछ खास अवसरों पर मंदिरों में करना भी सही माना जाता था।

ऐतिहासिक भूमिकाएं

कवि एंव इतिहासकार

राजस्थानी और गुजराती साहित्य, प्रारंभिक और मध्ययुगीन काल से लेकर 19वीं शताब्दी तक, मुख्य रूप से चारणों द्वारा रचित है। चारण और राजपूतों का संबंध इतिहास में बहुत गहरा है। चूंकि चारण राजपूतों के साथ-साथ युद्धों में भाग लेते थे, वे न केवल उन युद्धों के साक्षी थे बल्कि समकालीन राजपूत जीवन का हिस्सा बनने वाले कई अन्य अवसरों और प्रकरणों के भी साक्षी थे। ऐसे युद्धों और घटनाओं के बारे में लिखे गए काव्य ग्रन्थों में दो गुण समाहित थे: बुनियादी ऐतिहासिक सत्य और विशद, यथार्थवादी और सचित्र वर्णन बढ़ा चढ़ाकर ; विशेष रूप से नायकों, साहसी उपलब्धियों और युद्धों का।[38]

चारण साहित्य की शैली अधिकतर वर्णनात्मक है और इसे दो रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है: कथात्मक और प्रकीर्ण काव्य। चारण साहित्य के कथात्मक काव्यरूप को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे, रास, रासौ, रूपक, प्रकाश, छंद, विलास, प्रबंध, आयन, संवाद, आदि। इन काव्यों की पहचान मीटर से भी कर सकते हैं जैसे, कवित्त, कुंडलिया, झूलणा, निसाणी, झमाल और वेली आदि। प्रकीर्ण काव्यरूप की कविताएँ भी इनका उपयोग करती हैं। [38] डिंगलभाषा में लिखे गए विभिन्न स्रोत, जिन्हें बात (वार्ता), ख्यात, विगत, पिढ़ीआवली और वंशावली के नाम से जाना जाता है, मध्ययुगीन काल के अध्ययन के लिए प्राथमिक आधार-सामग्री का सबसे महत्वपूर्ण निकाय है।[39]

हालांकि, चारणों के लिए, काव्य रचना और पाठ एक पारंपरिक 'क्रीड़ा' थी, जो सैन्य सेवा, कृषि, और अश्व (घोड़ों) और पशु व्यापार के प्राथमिक आय उत्पादक व्यवसायों के अधीन था। तथापि, महत्वाकांक्षी और प्रतिभाशाली चारण युवा व्यापक मार्गदर्शन के लिए अन्य चारण विद्वानों से पारंपरिक शिक्षा ग्रहण करते थे। एक विद्वान द्वारा शिष्य के रूप में स्वीकार किये जाने पर, वे काव्य रचना और कथन के आधारभूत ज्ञान के साथ-साथ विशेष भाषाओं में उपदेश और उदाहरण द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करते थे। इनका संस्मरण और मौखिक सस्वर पाठ करने पर ज़ोर दिया जाता था। चारण शिष्य प्राचीन रचनाओं का पाठ करते हुए अपनी शैली में लगातार सुधार करते थे। डिंगल, संस्कृत, ब्रजभाषा, उर्दू और फारसी जैसी भाषाओं का ज्ञान भी विशिष्ट आचार्यों की सहायता से प्राप्त किया जाता था। इस प्रकार, अध्ययन किए गए विषयों में न केवल इतिहास और साहित्य, बल्कि धर्म, ज्योतिष, संगीत और शकुन ज्ञान भी शामिल थे।[39][40]

उस समय के प्रख्यात चारण कवि राजदरबार का भाग थे, जिन्हें कविराज के पद से भी जाना जाता था और दरबार में असाधारण रूप से प्रभावशाली होते थे।[39][40] ऐसे चारण विद्वान शासकों द्वारा विशेषकर रूप से सम्मानित किए जाते थे। विद्वानों को राज्य से लाख पासव या करोड़ पासव जैसे पुरस्कार प्रदान किए जाते थे। इन पुरस्कारों में सासण-जागीर भूमि, घोड़े, हाथी, शस्त्र और आभूषण शामिल थे।[41]

- उम्मेद राम बारेठ, ठिकाना- माहौंद, अलवर रियासत (1810 ई.)

- मारवाड़ के ईश्वरदास बारहठ (1830 ई.)

प्रशासक

अपने प्रशासनिक और अनुष्ठान पदों के अनुसार, चारण राजपूताना, सौराष्ट्र, मालवा, कच्छ, सिंध और गुजरात सहित क्षेत्र के दरबारों के अभिन्न अंग थे। वे विभिन्न प्रशासनिक और राजनयिक पदों के अलावा, प्रायः प्रमुख राज्य गणमान्य व्यक्तियों के रूप में स्थापित थे।[42][43][44][45]

चारण जैसे पारंपरिक रूप से उच्च स्थित व साक्षर समुदाय से होना, राजकीय पदों पर चयन और प्रगति के लिए योग्यता मानदंडों में से एक था। उन्नीसवीं सदी के राजपुताना के राज्यों में राजनीतिक अफसरशाही में पदों पर भर्ती समुदाय और मान्यता प्राप्त स्थापित वंश पर आधारित थी। साक्षरता और सेवा की परंपराओं के साथ एक स्वदेशी समुदाय के रूप में चारण समुदाय ने वरिष्ठ राजकीय नियुक्तियों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसे प्रशासनिक वर्ग के व्यक्तियों को राज्य सेवा के परिणामस्वरूप जागीर और राजकीय सम्मान भी प्रदान किया जाता था।[46] मध्ययुगीन काल के दौरान, चारण, राजपूत और बनिया, रियासतों में प्रशासन पर हावी थे।[47] चारणों के शासकों के साथ घनिष्ठ संबंध थे जो उन्हे अत्यधिक विश्वासपात्र समझते थे; फलस्वरूप, ब्रिटिश शासन के पूर्व, वे मध्यकालीन राज्यों में अधिकांश राजनीतिक प्रसंगों में मध्यस्थों की भूमिका निभाते थे।[48]

उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी में दीवान (प्रधान मंत्री) जैसे पदों पर कार्यरत्त कुछ प्रमुख चारण प्रशासक: मेवाड़ के कविराजा श्यामलदास, मारवाड़ के कविराजा मुरारीदान और किशनगढ़ के रामनाथजी रतनूं थे।[46][49] सीकर का रतनूं परिवार भी एक ऐसा अफसरशाही वंश था जिसके सदस्य सीकर, ईडर, किशनगढ़ और झालावाड़ रियासतों के दीवान थे।[46][50]

योद्धा और सैन्य भूमिका

चारण मध्ययुगीन साम्राज्यों की सैन्य, प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था का एक अभिन्न अंग थे।[51] राजपूतों के समान, जिनके साथ वे अक्सर जुड़े हुए थे, चारण मांस और मद्य का सेवन करते थे और सैन्य गतिविधियों में भाग लेते थे।[52] वे अपने निष्ठपूर्ण आचरण के लिए जाने जाते थे ।[53][54]

मेवाड़ के निर्णायक युद्धों में अनेकों चारण अंत तक बहादुरी से लड़े।[55] राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे विभिन्न शासकों के शासनकाल के दौरान सम्मान सूची में प्रमुख चारणों के नाम शामिल हैं।[56] करमसी आशिया बनवीर के विरुद्ध उदय सिंह द्वितीय के पक्ष में महोली के युद्ध में लड़े।[57] हल्दीघाटी के युद्ध में, मेवाड़ की ओर से लड़ने वाले चारण सरदारों में, जयसाजी और केशवजी सौदा के नेतृत्व में सोन्याणा के चारण,[58] साथ ही रामाजी और कान्हाजी सांदू, गोवर्धन और अभयचंद बोक्षा, रामदास धर्मावत आदि शामिल थे।[59]

सन 1311 में जालोर पर खिलजी के आक्रमण में, अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ कान्हड़देव के साथ बहादुरी से लड़ते हुए उनके सेनापति सहजपाल गाडण वीरगति को प्राप्त हुए।[57] कान्हाजी आढ़ा ने आमेर के शासकऔर सांगानेर के संस्थापक सांगा को मार कर, अपने मित्र करमचंद नरुका की हत्या का बदला लिया।[60] मारवाड़ के हापाजी बारहठ ने अकबर के गुजरात विजय में अहमदाबाद की लड़ाई में मुगल साम्राज्य की ओर से युद्ध लड़ा, जहां उन्होंने एक सौ हाथियों की सेनाबल का नेतृत्व किया।[61] उड़ीसा पर मुगल अभियान के दौरान नरूपाल कविया मान सिंह की सेना में एक सेनापति थे। सुल्तान कतलू खान की बड़ी सेना द्वारा अचानक घात लगाए जाने के कारण शाही-मुगल बिखर गई, जबकि नरूपालजी, बीका राठौड़ और महेश दास ने अंतिम मोर्चा संभालते हुए युद्ध लड़ा और बहादुरी से अपने प्राणों की आहुति दी।[62]

गुजरात क्षेत्र के राज्यों में, चारणों ने बड़ी संख्या में सेना में भाग लिया। यदुवंशप्रकाश ग्रंथ में उल्लेखित है कि तुंबेल वंश के चारण बड़ी संख्या में जाम रावल (1505-1562) की सेना में उपस्थित थे, और जामनगर रियासत की स्थापना में सहायता की। सौराष्ट्र की विभिन्न रियासतों के इतिहास में, जड़ेजा शासकों द्वारा विभिन्न अवसरों पर चारण सेनाध्यक्षों के नेतृत्व में सेनाओं को भेजना दर्ज किया गया है। झालावंशवर्धी नामक ग्रंथ, दो अवसरों को संदर्भित करता है जब जामनगर के जाम लाखाजी ने काठीयों के खिलाफ चारण सेनाध्यक्षों के नेतृत्व में बड़ी सेनाएं भेजी।[63]

सन 1658 में धर्मत के प्रसिद्ध युद्ध में, चार विख्यात योद्धा - खिड़िया जगमाल धर्मावत, बारहठ जसराज वेणीदासोत, भीमाजल मिश्रण, और धर्माजी चारण - महाराजा जसवंत सिंह और रतन सिंह राठौड़ के पक्ष में औरंगज़ेब के विरुद्ध बहादुरी से लड़ते हुए रणखेत रहे।[64][65] 18वी शताब्दी में, दुर्गादास के नेत्रत्व में अजीत सिंह को बचाने के लिए दिल्ली के युद्ध में चारण सामदान और मिश्रण रतनजी मुगलों के खिलाफ लड़कर अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हुए। चारण जोगीदास, मिश्रण भारमल, सरौजी, आसल धानो और वीठु कानौजी वो चुने हुए योद्धा थे जो औरंगज़ेब के बागी पुत्र शहजादे अकबर को दक्षिण में सांभाजी के दरबार में अपने सरंक्षण में ले गए थे।[66]

1770 में, अलवर के चंडीदास चारण ने थानागाज़ी में नवाब मिर्ज़ा नज़फ खान के खिलाफ मोर्चा लेकर युद्ध किया और एक महीने तक उसकी सेना को रोककर रखा। चंडीदास के प्रताप सिंह प्रभाकर द्वारा अलवर बुलाये जाने पर ही नज़फ खान थानागाज़ी को अपने अधिकार में ले सका।[67] भूपतिराम चारण कोटा की हाड़ा सेना के सेनापति थे जिन्होंने 1747 में राजमहल की लड़ाई में मजबूत पक्ष से मोर्चा खोला।[68] इसी प्रकार कविराजा भैरवदान 19वीं शताब्दी में बीकानेर राज्य की सेना के कमांडेंट (सेनापति) थे।[69]

गुजरात में कई स्थानों पर, चारणों ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था।[70] कानदास मेहड़ू, पंचमहल के प्रमुख चारण सरदार, बड़ौदा के अंग्रेज़ रेसिडेंट के एक नज़दीकि मित्र थे। 1857 के विद्रोह के दौरान, ब्रिटिश रेसिडेंट ने कानदास से अंग्रेजों के लिए चारणों का समर्थन हासिल करने के लिए मदद मांगी। मगर, कानदास ने बहादुर शाह ज़फ़र की पताका को फहरकर, कोली सरदारों और पंचमहल से सेवानिवृत्त कंपनी के सिपाहियों को एकत्र कर क्रांतिकारियों की सहायता के लिए लूनावाड़ा पर आक्रमण किया। बदले में, कानदास के निवासीय शहर पाला को अंग्रेजों द्वारा जमींदस्त कर दिया गया।[71][72]

मध्यस्थ एंव राजनीतिज्ञ

चारणों ने राजनीतिक समझौतों और वित्तीय लेनदेन में विषयों में राजनीतिज्ञ, प्रत्याभूतिकर्ता और मध्यस्थ की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।[73] ऐतिहासिक दृष्टि से, युद्ध के बाद राजाओं के बीच कोई भी संधि या संरक्षक और ग्राहकों के बीच किसी अनुबंध को एक चारण मध्यस्थ के बिना वैध नहीं माना जाता था।[74] और उन्हें हानि पहुंचाना पाप नही माना जाता था, इसलिए जब भी कानूनी गारंटी की आवश्यकता होती थी, उन्हें ज़मानत के रूप में चुना जाता था। इसलिए, महत्वपूर्ण समझौते, संलग्नता, संचालन सौदा, ऋणों की वसूली, लेन-देन, और यहां तक कि संधियों पर हस्ताक्षर करने की अध्यक्षता हमेशा एक चारण द्वारा की जाती थी। अभिलेखों के अनुसार, उन्होने सोलहवीं शताब्दी से लेकर 1816 ईस्वी तक, भू-राजस्व के संग्रह के लिए एक प्रतिभूति की भूमिका को भी निभाया।[75][76]

ऐसे मामलों में जब शासक स्वयं चारण पर अन्याय किया जाता था, तो वे अपराधी पर एक चारण की मृत्यु का श्राप देते हुए, स्वयं को घायल कर देते थे, यहां तक कि स्वयं को काट देते थे या जल जाते थे। आत्म-बलिदान के घोष को दर्शाने वाले उनकी कृपाण का निशान उनके हस्ताक्षर के रूप में प्रयोग किया जाता था।[77]

इसके अलावा, वे विभिन्न राजपूत कुलों या शाखाओं के बीच होने वाले संघर्ष के पारंपरिक मध्यस्थ थे। राजपूत कुल अपने परिवार और बच्चों को हिंसा के समय में सुरक्षा के लिए चारणों के घरों में भेज देते थे।[78] शत्रुतापूर्ण या युद्धरत समूहों के बीच बातचीत में दूतों और मध्यस्थों की भूमिका चारण द्वारा निभाई जाती थी।[79][80] उन्होंने युद्ध के समय दूत के रूप में कार्य किया।[81] यहां तक कि अंग्रेजों ने भी चारणों से उन्नीसवीं सदी की शुरुआत के सौराष्ट्र शांति समझौतों में मध्यस्थता करने का आह्वान किया।[77][82]

समय के साथ रियासतों के प्रशासन में ब्रिटिश औपनिवेशिक हस्तक्षेप ने चारणों की इस पारंपरिक भूमिका का क्षय हुआ।[42] हालांकि, औपनिवेशिक काल में भी, चारणों का वाणिज्यिक लेनदेन और वित्तीय अनुबंधों में गवाह या गारंटर के रूप में लंबे समय से चला आ रहा कार्य जारी रहा।[83] 1857 की भारतीय क्रांति के दौरान चारणों के विद्रोह से पूर्व, वे सेंट्रल गुजरात ब्रिटिश नेटवर्क का विश्वसनीय हिस्सा थे, जो राजकुमारों और जनता, या राजकुमारों और अंग्रेजों के बीच मध्यस्थ के रूप में प्रतिष्ठित थे।[84]

व्यापार

उन्होंने राजपुताना, मालवा और गुजरात के क्षेत्रों में वाहकों और व्यापारियों का व्यवसाय ग्रहण करके अपनी पवित्र स्थिति का लाभ उठाया क्योंकि वे किसी भी प्रकार के सीमा शुल्क से मुक्त थे।[85]

विभिन्न राज्यों के बीच दण्ड मुक्ति से वस्तु परिवहन के अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए और मवेशियों की बड़ी संपत्ति का उपयोग करते हुए, चारण "उत्तर-पश्चिमी भारत में व्यापार का आभासी एकाधिकार" स्थापित करने में सक्षम हुए। कई चारण धनी व्यापारी और साहूकार थे। उनके कारवां को लुटेरों के खतरे से बीमाकृत माना जाता था।[86][87] राजस्थान में, काछेला चारण व्यापारियों के रूप में उत्कृष्ट थे।[88][89]

अपनी अनुकूल स्थिति का उपयोग करते हुए चूंकि उन्हें "निरंतर और परेशान करने वाले महसूल से छूट थी ... वे धीरे-धीरे मुख्य वाहक और व्यापारी बन गए"। मालाणी में, चारणों को "बड़े व्यापारियों" के रूप में वर्णित किया गया था जिनके पास महान विशेषाधिकार थे क्योंकि एक पवित्र जाति को पूरे मारवाड़ में स्थानीय करों से छूट थी।[90]

चारण व्यापारियों के बड़े कारवां उत्तर में मारवाड़ और हिंदुस्तान तक और पूर्व में गुजरात के रास्ते मालवा तक जाते थे। वे हाथीदांत, नारियल और सूखे खजूर सहित विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करते थे, जो वे कच्छ से ले जाते और मारवाड़ और हिंदुस्तान से मक्का और तंबाकू वापस लाते। अफ्रीका से गुजरात के मांडवी लाए गए हाथीदांत को चारण व्यापारीयों द्वारा अनाज और कपड़े के बदले में खरीदा जाता था। वहां से वे हाथीदांत का विक्रय मारवाड़ में करते थे।[91]

सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दी के अंत तक, वे मुगल, राजपूत और अन्य गुटों की युद्धरत सेनाओं के लिए माल और हथियारों के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं के रूप में उभरे। वे पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक के बाजारों में अपने माल का विक्रय करते थे।[92]

मारवाड़ में नमक-व्यापार में हजारों लोग शामिल थे जिसमे बैल और ऊंट जैसे मवेशियों का प्रयोग होता था। पुष्करणा ब्राह्मणों और भीलों के साथ चारण नमक-व्यापार में संलग्न थे और उन्हें सीमा शुल्क के भुगतान से छूट थी। सिंणधरी के काछेला चारण तिलवाड़ा से नमक इकट्ठा करते थे और मारवाड़ के अन्य हिस्सों में विक्रय करते थे। चारणों को "महान व्यापारी के रूप में देखा गया था... जो ... कोई कर नहीं चुकाते और उस मुश्किल समय में जब हर ओर लूट का प्रकोप था ... ... हालांकि हजारों रुपये की संपत्ति के साथ व्यापार करते लेकिन कभी भी उनके सामान से छेड़छाड़ नहीं होती"।[93]

लंबी यात्रा की आवश्यकताओं के कारण या सिद्धांतविहीन डाकुओं और समय-समय पर बारिश से बचाव के लिए, चारण व्यापारियों ने अपने शिविरों को गढ़नुमा बस्तियों के रूप में बनाया। कभी-कभी, ये गढ़नुमा बस्तियाँ भैंसरोड़गढ़ जैसे किलों के रूप में विकसित हो जाती थी। कुछ चारण व्यापारी रजवाड़ों (रियासतों) के विशेषाधिकार प्राप्त वाहक थे और इस प्रकार शाही घराने से उनका सीधा संपर्क था। उनके कारवां में उनके माल और छावनियों की सुरक्षा के लिए सेनाएँ भी शामिल होती थीं। कोटा जैसी रियासतों के दस्तावेज़ कई चारण व्यापारियों के नाम दर्ज करते हैं जो अपने विशाल कारवां के साथ क्षेत्र के समृद्ध व्यापारियों के रूप में जाने जाते थे और पश्चिमी भारत के बाजारों के साथ व्यापार करते थे।[94]

उत्तर पश्चिमी भारत में ब्रिटिश आधिपत्य की स्थापना के बाद उनके द्वारा व्यापार प्रथाओं पर औपनिवेशिक हस्तक्षेप जैसे नमक पर एकाधिकार और रेलवे की शुरूआत ने समग्र व्यापारिक ढांचे को प्रभावित किया, जिससे चारण, लोहाना और बंजारा सहित परिवहन व्यवसाय में समुदायों की अपरिवर्तनीय गिरावट आई। नतीजतन, उनमें से कुछ व्यापारियों और साहूकारों के रूप में बस गए जबकि अन्य ने कृषि को अपना लिया।[93]

अठारहवीं शताब्दी में जेम्स टॉड ने मेवाड़ में काछेला चारणों पर टिप्पणी की, जो पेशे से व्यापारी थे:

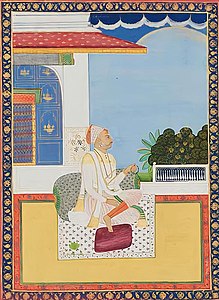

यह एक नया और दिलचस्प दृश्य था: चारणों का स्त्रैण व्यक्तित्व, उनके नायक, या नेताओं ने, एकतरफा झुकी हुई ऊँची ढीली पगड़ी के साथ, बहते हुए सफेद बागे में, जिसमें से माला बंधी हुई थी; जिसमे उनके पितृेश्वर (पूर्वजों) की छवि के सोने के विशाल हार पहने हुए थे, पूरे माहौल को ऐश्वर्य और गरिमा प्रदान की।[95][75]

व्यापार के संरक्षक

यदि आवश्यक हो तो चारण तलवार और ढाल के माध्यम से ; या फिर, शत्रुओं की अधिक संख्या होने पर, स्वयं की जान देकर अपने प्रभार को सौंपे गए माल की रक्षा करने के लिए प्रतिष्ठित थे।[91]

मालपुरा, पाली, सोजत, अजमेर और भीलवाड़ा के महत्वपूर्ण केंद्रों में संरक्षक के रूप में चारणों को "माल-सामान के सबसे बड़े वाहक" के रूप में वर्णित किया गया था।[96] पूरे राजस्थान, गुजरात और मालवा (मध्य प्रदेश) के व्यापारिक मार्गों में, चारण पूरी यात्रा के दौरान व्यापार के संरक्षक के रूप में जाने जाते थे। [97] कारवां का रास्ता सुइगाम (गुजरात), सांचोर, भीनमाल, जालोर से पाली तक होता था।[98] व्यापार मार्गों के उनके ज्ञान के साथ एक चारण की पवित्रता ने उन्हें आदर्श कारवां अनुरक्षण के रूप में प्रतिष्ठित किया।[87] विभिन्न वस्तुओं को ले जाने वाले घोड़ों, ऊंटों और बैलों के कारवां रेगिस्तान और जंगली पहाड़ियों के उजाड़ हिस्सों से गुजरते थे जो हमेशा डाकुओं और डकैतों के खतरे में रहते थे। चारण ने यहाँ संरक्षक और अनुरक्षक के रूप में कार्य किया। कारवां रक्षक के रूप में, "पवित्र चारण" डकैतों के प्रयासों को विफल कर देते।[88][99]

यदि तलवार और ढाल से अपने काफिले की रक्षा करने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं होती, तो वे स्वयं को आघात पहुँचाने या मारने का उद्घोष करते। उस समय की सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवस्था में चारणों की स्थिति को देखते हुए, एक चारण की जानबूझकर हत्या एक गौहत्या जैसे घृणित अपराध के बराबर थी। इस प्रकार, यदि एक चारण ने अपने संरक्षण के तहत कारवां के किसी भी उल्लंघन पर आत्महत्या कर ली, तो आत्महत्या के लिए जिम्मेदार लुटेरों को "एक चारणाघात मृत्यु का पाप अर्जित होना, माना जाता था।" इस प्रकार, चारणों की सुरक्षा के तहत, वस्तुओं को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाया जाता था।[100][101][93][91]

अश्व व्यापार

घोड़ों का व्यापार चारणों के प्रमुख व्यवसायों में से एक था।[102][103] काछेला चारण (कच्छ और सिंध से) और सोरठिया चारण (काठियावाड़ से) जैसे कुछ चारण उप-समूह ऐतिहासिक रूप से घोड़ों के प्रजनन और व्यापार में संलग्न थे।[104][105] घोड़ों से समान संबंध ने चारण और काठी जाति के बीच घनिष्ठ बंधन को भी जन्म दिया। कुछ काछेला चारण पश्चिमी राजस्थान में मालाणी (बाड़मेर, राजस्थान) के आसपास बस गए, जो अपने घोड़ों के प्रजनन के लिए उल्लेखनीय था। इस क्षेत्र के मारवाड़ी घोड़ों को मालाणी घोड़ों के नाम से जाना जाने लगा। अठारहवीं शताब्दी तक, बीकानेर राज्य में अश्व व्यापार का अधिकांश व्यवसाय चारणों और अफ़गानों द्वारा नियंत्रित किया जाता था। चारण अश्वविक्रेताओं का व्यापार-तंत्र बहुत अच्छा माना जाता था। अश्वविक्रेता चारणों के प्रभाव के एक अन्य उदाहरण में, काछेला उपसमूह का एक चारण नाथ संप्रदाय के नेता के तत्वावधान में मारवाड़ शासक, महाराजा तख्त सिंह के दरबार में पहुंचा, और अपने घोड़ों का विपणन किया, जिसमें 10 घोड़े सीधे शासक द्वारा स्वयं खरीदा गये थे।[106][88][107]

आधुनिक काल

1947 में भारत की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की स्थापना के बाद, रियासतों का भारतीय संघ में विलय कर दिया गया। कुछ ही समय बाद, 1952 में, भारत सरकार द्वारा जागीरदारी प्रणाली (सामंती भूमि कार्यकाल प्रणाली) को समाप्त कर दिया गया था। इसने उच्च शोषक जातियों जैसे चारण (साथ ही राजपूतों) के प्रभुत्व को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया जो सामंती वर्ग का हिस्सा थे। उनके पास अब संपूर्ण गाँव की भूमि नहीं थी क्योंकि उसके असली स्वामी जाट और पटेल जैसे समुदायों को हस्तांतरित कर दिया गया था जो उस भूमि पर किसान के रूप में खेती करते थे जिनसे जबरन या धोखे से जमीन छीन ली गई थी ।[5][108]

हालांकि, चारण आज भी भूमि के बड़े हिस्से का स्वामित्व रखते हैं और एक निश्चित पारंपरिक जीवन शैली को बनाए रखते हैं। महिलाएं घूंघट व पर्दे का पालन जारी रखती हैं।[3] चारण कृषि के लिए अपनी भूमि का उपयोग करते हैं और श्रमिकों को खेतों पर रखते है। वर्तमान में, आधुनिक शिक्षा के अनुकूल होने से सफेदपोश सरकारी नौकरियों से भी संबंधित है।[108]

उल्लेखनीय लोग

14वी शताब्दी

15वी शताब्दी

16वी शताब्दी

- हरिदास केसरिया (-1527)

- दुरसाजी आढ़ा (1535-1655)

- कान्हो जी सांदू (1576 हल्दीघाटी युद्ध)

17वी शताब्दी

- नरहरिदास बारहठ (1648-1733)

18वी शताब्दी

- कृपाराम बारहठ (1743-1833)

- कविराजा बाँकीदास (1771-1833)

- ब्रह्मानंद स्वामी (1772-1832)

19वी शताब्दी

- सूर्यमल्ल (1815–1868)

- कविराजा श्यामलदास (1836-1894)

- फ़तेह करण चारण

- ठाकुर केसरी सिंह बारहठ (1872-1941)

- ठाकुर जोरावरसिंह बारहठ (1883-1939)

- कुँवर प्रतापसिंह बारहठ (1893-1918)

20वी शताब्दी

- दुला भाया काग (1903-1977)

- सीताराम लालस (1908-1986)

- ठाकुर अक्षयसिंह रतनूं (1910-1995)

- विजयदान देथा (1926-2013)

- शक्ति दान कविया (1940-2021)

- चन्द्र प्रकाश देवल (1949-)

- अर्जुनदेव चारण (1954-)

- शंभूदान गढ़वी

- अग्निवेश अयाची (1995-)

- इसुदान गढ़वी (1990-)

भारतीय साहित्य में योगदान

चारण साहित्य, साहित्य की एक विधा के रूप में सुस्थापित है। डिंगल भाषा और साहित्य का अस्तित्व मुख्यतः चारणों के कारण है। झवेरचन्द मेघाणी ने चारण साहित्य को १३ उपविधाओं में विभाजित किया है।

- (१) स्तवन - देवी-देवताओं की स्तुतियाँ

- (२) बीरदवालो - नायकों, सन्तों और संरक्षकों की प्रसंशा

- (३) वरन्नो - युद्ध का वर्णन

- (४) उपलम्भो - उन राजाओं की प्रशंसा जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके कोई गलत कार्य करते हैं।

- (५) थेकड़ी - किसी महनायक के साथ किए गए विश्वासघात का मजाक उड़ाना

- (६) मरस्या या विलाप-काव्य -- योद्धाओं, संरक्षको, मित्रों या राजा के मृत्योपरान्त शोक व्यक्त करने के लिए रचित काव्य, जिसमें उस व्यक्ति के चारित्रिक गुणों के अलावा अन्य क्रिया-कलापों का वर्णन किया जाता है।

- (७) प्रेमकथाएँ

- (८) प्राकृतिक सुन्दरता का वर्णन, ऋतु वर्णन, उत्सव वर्णन

- (९) अस्त्र-शस्त्र का वर्णन

- (१०) सिंह (शेर), घोड़े, ऊँट और भैंसों की प्रसंसा

- (११) शिक्षाप्रद एवं व्यावहारिक चतुराई से सम्बन्धित कहावतें

- (१२) प्राचीन महाकाव्य

- (१३) अकाल और दुर्दिन के समय प्रजा की पीड़ा का वर्णन

चारणी साहित्य का एक अन्य वर्गीकरण यह है-

- ख्यात : राजस्थानी साहित्य के इतिहासपरक ग्रन्थ जिनको रचना तत्कालीन शासकों ने अपनी प्रशंसा , मान-मर्यादा एवं वंशावली के चित्रण हेतु करवाई। उदाहरण - मुहणोत नैणसी री ख्यात, दयालदास को बीकानेर रां राठौड़ा री ख्यात आदि।

- वंशावली : इस श्रेणी की रचनाओं में राजवंशों की वंशावलियाँ विस्तृत विवरण सहित लिखी गई हैं, जैसे राठौड़ा री वंशावली, राजपूतों री वंशावली आदि।

- दवावैत – यह उर्दू-फारसी की शब्दावली से युक्त राजस्थानी कलात्मक लेखन शैली है, किसी की प्रशंसा दोहों के रूप में की जाती है।

- वार्ता या वात : वात का अर्थ कथा या कहानी से है । राजस्थान मे ऐतिहासिक, पौराणिक, प्रेमपरक एवं काल्पनिक कथानकों पर अपार वात साहित्य है।

- रासो (सैन्य महाकाव्य) -- राजाओं की प्रशंसों में लिखे गए काव्य ग्रन्थ जिनमें उनके युद्ध अभियानों व वीरतापूर्ण कृत्यों के विवरण के साथ उनके राजवंश का विवरण भी मिलता है। बीसलदेव रासी, पृथ्वीराज रासो आदि मुख्य रासो ग्रन्थ हैं।

- वेलि -- राजस्थानी वेलि साहित्य में यहाँ के शासकों एवं सामन्तों की वीरता, इतिहास, विद्वता, उदरता, प्रेम-भावना, स्वामिभक्ति, वंशावली आदि घटनाओं का उल्लेख होता है। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित 'वेलि किसन रुकमणी री' प्रसिद्ध वेलि ग्रन्थ है।

- विगत : यह भी इतिहासपरक ग्रन्थ लेखन की शैली है। 'मारवाड़ रा परगना री विगत' इस शैली की प्रमुख रचना है।

- प्रकास : किसी वंश अथवा व्यक्ति विषेष की उपलब्धियाँ या घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली कृतियाॅं ‘प्रकास‘ कहलाती है। राजप्रकास, पाबू प्रकास, उदय प्रकास आदि इनके मुख्य उदाहरण है।

- वचनिका : यह एक गद्य-पद्य तुकान्त रचना होती है, जिससे अन्त्यानुप्रास मिलता है। राजस्थानी साहित्य में "अचलदास खाँची री वचनिका" एवं "राठौड़ रतनसिंह जी महेस दासोत से वचनिका" प्रमुख हैं। वचनिका मुख्यतः अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी मे लिखी हुई हैं।

सन्दर्भ

इन्हें भी देखें

बाहरी कड़ियाँ

- चारणों की विभिन्न शाखाओं का संक्षिप्त परिचय (मैं चारण हूँ)