地球の自転

地球の自転(ちきゅうのじてん、Earth's rotation)とは、地球が自身の地軸の周りを回転すること(自転)である。回転方向は東向きであり、地軸の北方向を正とすると右手回りである。北極星からは反時計回りに見える。

地球の自転は、国際地球回転・基準系事業(IERS)によって監視されている。

自転周期

国際地球回転・基準系事業 (IERS)によって定められている、恒星に対する地球の自転周期は、86 164.098 903 691秒(23時間56分4.098 903 691秒)である[2][3]。平均春分点の移動、即ち歳差運動に対する自転周期は恒星時と呼ばれ、86 164.090 530 832 88秒(23時間56分4.090 530 832 88秒)である[2]。後者は前者よりも8.4ミリ秒程度短い[4]。

LOD

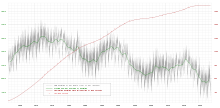

実際に観測される精密な1日の長さを「LOD」という。Length of Day の略語である。LODは24 時間 × 3600 秒 = 86 400秒とは微妙に異なっており、潮汐力による加速によって、19世紀と比べてわずかに長くなっている。1750年から1892年の平均太陽秒が1895年にサイモン・ニューカムによってTables of the Sunとしてまとめられた。この表は1900年から1983年まで天体暦を計算するのに用いられ、暦表時として知られた。国際単位系の秒は1967年の暦表時をもとにしている[5] 。

2020年の学術誌には、約7000万年前、LODは約23時間半だったという研究結果が発表されている。アメリカ航空宇宙局によると、地球の自転速度は1820年代以来、減速が記録されていたが、アメリカ海軍天文台のデニス・マッカーシー(en:Dennis McCarthy (scientist))元所長は、2020年前後より加速し始めていると述べている。これまでは地球の自転速度が減速していたため、1972年以来、27秒のうるう秒が挿入されてきたが、自転速度が速くなる傾向が続くことで、今後はうるう秒を差し引く必要が生じる可能性がある[1]。

LODは、1962年1月1日以降の毎日について、IERSで入手できる。ただし通常はLOD(例えば、86 400.002 1578秒など)そのものではなく、LODと86 400秒との差(例えば、0.002 1578秒 = 2.1578 ms)を「LOD」の表記で示すことが多い[6][7][8]。

地球の自転は、潮汐力と呼ばれる月との間の重力相互作用によって、100万年以上にわたって徐々に遅くなってきた(LODは長くなってきた)。しかし短期的(10年間~50年間程度)に見ると常に遅くなっているわけではない。例えば1970年代のLODは、86 400.003秒程度、すなわち86 400秒に比べて3ミリ秒程度長かったが、近年(1999年から2020年)のLODは、86 400秒より1ミリ秒長い程度(6月~8月には86 400秒よりも短くなる期間さえある。)である[9][10]。これが1970年代から80年代には毎年のように挿入されていた閏秒が1999年以降は平均して4年に1度程度しか挿入されていない理由である。

LODの変動のうち最も大きな影響を及ぼすのは、潮汐(潮汐摩擦)であり、0.6-0.8ミリ秒程度の変動を引き起こす[8]。これ以外に大きな影響を及ぼす物は季節変動である。

マグニチュード9前後の巨大地震もLODに若干の影響を及ぼす。2004年のスマトラ島沖地震では、自転速度が速くなり、1日の長さ(LOD)が6.8マイクロ秒短くなった。2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震でもLODが1.8マイクロ秒短くなった[11]。ただし、この巨大地震の影響は潮汐の影響の1/100以下の微少なものに過ぎない。他に地球温暖化による極地の氷河が解け、水が移動することによる変化によっても1日当たり1ミリ秒ほど遅くなる影響を及ぼす。[12]

慣性空間における地球の自転の角速度は、1秒当たり7.292 1159×10-5ラジアンである[2]。(180°/πラジアン)×(86 400秒)を計算すると360.9856°/平均太陽日が得られ、地球は1太陽日当たり、恒星に対して360°以上回転していることを示している。地球の軌道はほぼ円であり、軸の周りを1回転して太陽が再び頭上に現れるまでの間に、恒星に対しては若干多く回転する[n 1]。地球の半径6 378 137 m(GRS80による値)をかけると、赤道上でのスピードは1674.4 km/hと求められる[13]。赤道上での地球の自転速度は徐々に遅くなっており、1669.8 km/hになっているという説もある[14]。これは地球の赤道上の円周の長さを24時間で割ることで求めることができる。しかし、1つの円周だけを無意識に使うことは1つの慣性空間だけを回ることを意味する。1平均太陽日の恒星日をかけると1.002 737 909 350 795という値になり[2]、1平均太陽時当たりの赤道上での速度は上述の1674.4 km/hとなる。

地球の自転の永続的な観測には、超長基線電波干渉法、GPS、衛星レーザ測距やその他の人工衛星の技術を組み合わせて使う必要がある。これにより世界時や歳差、章動の決定のための絶対参照とすることができる[15][16]。

2022年6月29日には、地球で原子時計が発明されて以来、最も短いLODが観測され、通常の1日24時間より1.59ミリ秒短かかった[1]。

歳差

地球の地軸は、慣性空間に対しての方向を維持するため、ジャイロスコープの軸のように傾いている。太陽、月、惑星等から地球に働く外力によって、定まった方向から外れようとする。地軸の向きの周期的な大きな変化は歳差と呼ばれ、一方小さな変化は章動や極運動と呼ばれる。

物理的な効果

地球の自転の速度は、地球の形(扁球)、気候、海洋の深さや海流、地殻変動の力等に対して、長い間に様々な効果を与える[17]。

自転の起源

理論的には、地球は太陽系の形成と同時に形成したとされている。塵、岩、ガス等からできた回転する巨大な分子雲から、徐々に太陽系が形成された。この雲はビッグバンに由来する水素とヘリウム、および超新星爆発で生成した重元素から構成されていた。ある理論によると、およそ46億年前に近傍の恒星が超新星爆発を起こし、衝撃波が太陽系に達して角速度が与えられた。回転する分子雲は押し潰され、ガスや塵の一部は重力によって凝集し始め、徐々に惑星を形成していった。最初の角速度が保存される必要があることから、集まった質量はより速く回転し始めた[18]。現在の地球の自転速度は、この初期の回転と、潮汐摩擦やジャイアント・インパクト説等のその他の要因の結果である。

地球の自転の証拠

地球の自転の系では、自由に動く物体は、固定系から見かけの経路に従っているように見える。このコリオリ力のため、落下する物体は垂直よりも東方向に曲がって落ち、北半球では発射物は右に曲がって進む。北半球と南半球で台風の回転の方向が異なる等、気象学等の様々な分野でもコリオリ力は表れる。1679年にアイザック・ニュートンからの提案を受け、ロバート・フックは8.2mの高さから落とした物体は東の方向に0.5mm曲がると予測したが、上手くいかなかった。しかし、18世紀末から19世紀初めにかけて、ボローニャのジョヴァンニ・バッティスタ・グリエルミニ、ハンブルクのヨハン・ベンツェンベルク、フライベルクのフェルディナント・ライヒらが高い塔から慎重に重りを落として確証的な証拠が得られた[n 2]。

フーコーの振り子

地球の自転に関する最も有名な実験は、1851年にレオン・フーコーによって初めて行なわれたフーコーの振り子の実験である。パリのパンテオンの頂上から67 mの糸に質量28 kgの鉄の球を吊るして行なわれた。地球の自転により、振り子の振動面は緯度に応じた速さで回転した。パリの緯度では、1時間に時計回りに11度という値が予測され、それが実際に観測された。フーコーの振り子は現在、世界中の博物館で振動し続けている。

国際地球回転および基準座標系事業

脚注

注釈

出典

関連項目

外部リンク

- Earth Orientation Center: Earth rotation data and interactive analysis)

- Reason for Earth's rotation

- Why is the earth rotating ?

- Weather Makes Earth Wobble

- Earth rotation by Jean O. Dickey

- International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS)

- AAM Scientific Background Information (1.36 MB pdf file)

- Historical Eclipses and Earth’s rotation by F. Richard Stephenson (242KB pdf file)

- EarthRotation