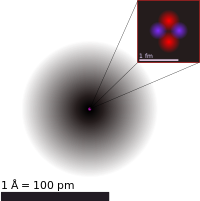

原子模型

科学において、原子論(げんしろん、英: atomic theory)は、物質は原子という粒子から構成されているとする科学理論で、原子模型(げんしもけい、英: atomic model)は理論に基づく原子のモデルである。その起源は、原子論(アトミズム(atomism))として知られる古代の哲学的伝統にまでさかのぼる。この考えによれば、物質の塊をより小さな断片に分割してゆくと、やがてそれ以上小さく分割できないところに到達する。古代ギリシャの哲学者は、このような仮説的な究極の物質の粒子を「切られていない」という意味の「アトモス(atomos)」と呼んだ。

1800年代初頭、科学者のジョン・ドルトンは、化学物質が重量の比で結合したり別の物質に分解したりするように見えることから、各化学元素は最終的には一定の重さの小さな不可分な粒子からできていることに気がついた。1850年の少し後、物理学者たちは気体が粒子でできていると仮定して、気体の挙動を数学的にモデル化した「気体および熱の運動論」を展開した。20世紀初頭に、アルベルト・アインシュタインとジャン・ペランは、ブラウン運動(水中の花粉粒の不規則な運動)が水分子の作用によって起こることを証明し、この第3の証拠によって、原子や分子が実在するかについて科学者の間に残っていた疑念を封じた。19世紀を通じて、科学者の中には、原子の証拠は間接的であり、原子は実際には存在しないが存在するように見えるだけかもしれないと警告する者もいた。

20世紀初頭までに、科学者は物質の構造についてかなり詳細で正確なモデルを開発し、通常の物質を構成する目に見えない小さな粒子をより厳密に分類するようになった。現在では、原子は、化学元素を構成する基本粒子として定義されている。20世紀になり、化学者が「原子(atoms)」と呼んでいた粒子が、実際にはさらに小さな粒子(亜原子粒子、subatomic particles)の集合体であることが物理学者によって発見されたが、科学者は慣習的にその名前を使わなかった。現在では、素粒子(elementary particle)という言葉は、実際に分割できない粒子を指して使用されている。

歴史

哲学的原子論

物質が個別の単位で構成されているという考え方は非常に古く、ギリシャやインドなど多くの古代文化に見られる。「分割できない」という意味の「アトム(atom)」(ギリシャ語: ἄτομος; atomos)という言葉は、ソクラテス以前のギリシャの哲学者であるレウキッポスとその弟子デモクリトス(紀元前460年頃-370年頃)によって作られ造語である[1][2][3][4]。デモクリトスは、原子の数は無限であり、創造されることもなく、永遠であるとし、物体の性質はそれを構成する原子の種類によるものであると説いた[2][3][4]。デモクリトスの原子論は、後のギリシャの哲学者エピクロス(紀元前341-270)や、ローマのエピクロス派の詩人ルクレティウス(紀元前99-55頃)によって洗練され、詳述された[3][4]。中世前期には、原子論は西ヨーロッパではほとんど忘れ去られていた。12世紀になり、新たに再発見されたアリストテレスの著作の中で言及されたことで、西ヨーロッパで再び知られるようになった[3]。アリストテレスが唱えた物質感は、物質は連続的で無限であり、無限に細分化できるというものであった[5][6]。

14世紀になり、ルクレティウスの『事物の本性について(De rerum natura)』や、ディオゲネス・ラエルティオスの『著名な哲学者たちの生涯と意見(Lives and Opinions of Eminent Philosophers)』など、原子論に関する主要な著作が再発見され、この主題に対する学問的関心が高まった。しかし、ヨーロッパのほとんどの哲学者は、原子論はエピクロス主義の哲学と結びついており、正統なキリスト教の教えに反するとして、原子への信仰を受け入れなかった[3]。フランスのカトリック神父ピエール・ガッサンディ(1592-1655)は、エピクロス派の原子論に修正を加えて復活させ、原子は神によって創造されたもので、極めて数は多いが無限ではないと主張した。ガッサンディは、原子の集合体を表すのに「分子(molecule)」という言葉を初めて使った[3][4]。ガッサンディが修正した原子論は、フランスでは医師のフランソワ・ベルニエ(1620-1688)、イギリスでは自然哲学者のウォルター・チャールトン(1619-1707)によって広められた。化学者のロバート・ボイル(1627-1691)と物理学者のアイザック・ニュートン(1642-1727)も原子論を擁護し、17世紀末には科学界の一部で原子論が認められるようになった[3]。

ジョン・ドルトン

18世紀の終わり頃、原子論の概念に言及しない、化学反応に関する2つの法則が出現した。1つ目は「質量保存の法則」で、アントワーヌ・ラヴォアジエの研究と密接に関連し、化学反応における全質量は一定である(つまり、反応物と生成物の質量は同じである)というものである[7]。2つ目は「定比例の法則」である。1797年にフランスの化学者ジョゼフ・プルーストが最初に確立したこの法則は、ある化合物が構成する化学元素に分解されるとき、元の物質の量やその由来に関わらず、構成元素の質量は常に同じ重量比になるというものである[8]。

ジョン・ドルトンは、この先行研究を調査し発展させ、後に「倍数比例の法則」という新しい考え方を提唱した。同じ2つの元素を組み合わせて、さまざまな化合物を作ることができる場合、それらの化合物における2つの元素の質量の比は、小さな整数で表わされるというものである。これは、当時のドルトンらをはじめとする化学者たちが観察した化学反応によく見られる傾向であった。

- 例1 - 酸化スズ: ドルトンは2種類のスズの酸化物を同定した。一つは灰色の粉末で、スズ100に対して酸素13.5を含んでいる。もう1つの酸化物は白い粉末で、スズ100に対して酸素27を含んでいる[9]。13.5と27の比率は1:2である。これらの酸化物は、現在ではそれぞれ酸化スズ(II)(SnO)、酸化スズ(IV)(SnO2)として知られている。

- 例2 - 酸化鉄: ドルトンは、2種類の鉄の酸化物を同定した。一つは黒い粉末で、鉄100に対して酸素約28を含んでいる。もう一つは赤い粉末で、鉄100に対して酸素42を含んでいる[10]。28と42の比率は2:3である。これらの酸化物は、現在では酸化鉄(II)(ウスタイトと呼ばれる)と酸化鉄(III)(錆の主成分)として知られている。それぞれの科学式は FeO と Fe2O3 である。

- 例3 - 窒素酸化物: 窒素の酸化物は3種類あり、窒素140 gに対して酸素はそれぞれ80 g、160 g、320 gで、比率は1:2:4である。それぞれ、亜酸化窒素(N2O)、一酸化窒素(NO)、二酸化窒素(NO2)である。

このように、化学物質は任意の量で反応するのではなく、基本的な不可分の質量単位の倍数で反応することを示唆している。

ドルトンは著作の中で、「原子」という言葉を、今日の慣例のように元素を厳密に指すのではなく、あらゆる化学物質の基本的な粒子を指す言葉として使用した。また、ドルトンは「分子」という言葉を使わず、代わりに「複合原子(compound atom)」、「基本原子(elementary atom)」という言葉を使っていた[11]。ドルトンは、化学元素はそれぞれ一種類の単一の原子から構成され、化学的な手段によって変化させたり破壊することはできないが、結合してより複雑な構造、つまり化合物を形成することができると提唱した。これは、ドルトンが実験と結果の検証に基づいて到達した結論であり、真に科学的な原子論となった。

1803年、ドルトンはマンチェスター文学哲学協会で、二酸化炭素や窒素などさまざまな気体の水への溶解度について講演した際、多くの物質の相対原子量のリストに言及した。ドルトンは、この相対重量をどのように求めたかを明らかにしなかった。当初は、溶解度の違いは気体粒子の質量と複雑さの違いによるものだという仮説を立てたが、1805年に最終的に論文が発表されるまでに彼はこの考えを放棄した[12]。長年に渡ってドルトンの原子論の発展を気体の溶解度の研究に帰した歴史家もいたが、彼の実験ノートへの記入に関する最近の研究では、1803年に彼が化学原子論を展開したのは、ヘンリー・キャヴェンディッシュとラヴォアジエの硝酸の組成に関する分析データを調和させるためであり、水に対する気体の溶解度を説明するためではなかったと結論づけている[13]。

トーマス・トムソンは、著書『化学体系(A System of Chemistry)』の第3版で、ドルトンの原子論について初めて簡単に説明した[14]。1808年、ドルトンは『化学哲学の新体系(A New System of Chemical Philosophy)』の第一部で、より詳細な説明を発表した[15]。しかし、ドルトンが倍数比例説の根拠を示したのは、1811年になってからである[16]。

ドルトンは、原子の重さ(すなわち原子量)を推定するのに、水素原子を1とし、それらが結合する質量比に従っていた。しかしドルトンは、元素によっては分子の中に原子が存在すること、たとえば純粋な酸素は O2 として存在することに考えが及ばなかった。また、任意の2つの元素間で最も単純な化合物では、常にそれぞれの原子が1つずつ含まれると誤って考えていた(そのため、彼は水は H2O ではなく HO であると考えていた)[17]。このことは、装置の粗雑さに加えて、彼の結果に欠陥をもたらすことになった。たとえば、1803年に彼は、水中の水素1グラムに対して酸素5.5グラムを測定し、水の式は HO であり、酸素原子は水素原子の5.5倍重いと信じていた。1806年、彼はより良いデータを採用し、酸素の原子量は5.5ではなく、実際には7に違いないと結論づけ、生涯この重さを守り通した。この時点で他の人たちは、水素1に対する酸素原子の重さは、ドルトンの水分子の式(HO)を前提とすれば8、現代の水の式(H2O)を前提とすれば16であるとすでに結論づけていた[18]。

アヴォガドロ

ドルトンの理論の欠陥は、1811年に、アメデオ・アヴォガドロによって原理的に修正された。アヴォガドロは、温度と圧力が同じであれば、任意の2つの気体の体積は等しく、等しい数の分子を含んでいることを提唱した(つまり、気体の粒子の質量は、それが占める体積に影響を与えない)[19]。アヴォガドロの法則によって、気体が反応したときの体積を調べることで、多くの気体が二原子であるか推測することを可能にした。たとえば、2リットルの水素と1リットルの酸素を反応させると2リットルの水蒸気を生成する(温度と圧力が一定の場合)。これは、1つの酸素分子が2つに分割されて2つの水の粒子を形成することを意味する。こうして、アヴォガドロは、酸素をはじめとするさまざまな元素の原子量をより正確に推定することができ、分子と原子を明確に区別した。

ブラウン運動

1827年、イギリスの植物学者ロバート・ブラウンは、水中に浮かぶ花粉からもれ出た塵粒子が、明確な理由もなく絶えず揺れ動いていることを観察した。1905年、アルベルト・アインシュタインは、このブラウン運動は水の分子が連続的に粒子に衝突することによって起こっていると理論を立て、それを説明する仮説的な数学モデルを作り上げた[20]。このモデルは、1908年にフランスの物理学者ジャン・ペランによって実験的に検証され、素粒子論(および拡張された原子論)に新たな確証を加えた。

統計力学

理想気体の法則や物理学の統計的形式を導入するために、原子の存在を仮定する必要があった。1738年、スイスの物理学者で数学者のダニエル・ベルヌーイは、気体の圧力と熱はいずれも分子の運動によって引き起こされると仮定した。

1860年に、原子論の熱心な支持者であったジェームズ・クラーク・マクスウェルは、物理学で初めて統計力学を使用した[21]。ルートヴィッヒ・ボルツマンとルドルフ・クラウジウスは、気体と熱力学の法則、特にエントロピーに関する第二法則に関する彼の研究を発展させた。1870年代には、ジョサイア・ウィラード・ギブス(アメリカで最も偉大な物理学者と呼ばれる)が[22]、エントロピーと熱力学の法則を拡張し、「統計力学」という言葉を作り出した。ギブスの法則がアメリカの無名の雑誌に掲載されただけであったため、アインシュタインは後に独自にこれを考案した[23]。アインシュタインは後に、ギブスの研究を知っていたなら『それらの論文は全く発表しなかったろうし、いくつかの相違点の扱いにとどめていただろう』と語っている[24]。統計力学や熱、気体、エントロピーの法則はすべて、必然的に原子の存在を前提としていた。

素粒子の発見

1897年、ピーター・ゼーマンは原子から放出される電磁波の線スペクトルが磁場によって複数のスペクトル線に分裂するゼーマン効果を発見し[25][26][26]、ローレンツやラーモアはこの現象を、原子中に電気を持った粒子が存在し、それが磁場で影響を受けるために起こると解釈した[27]。

同じく1897年に、J.J.トムソンが陰極線の研究から電子を発見するまで、原子は物質を構成する最小の部分であると考えられていた[28]。

クルックス管は、2つの電極が真空で隔てられている密閉されたガラス容器である。電極の間に電圧が印加されると陰極線が発生し、管の反対側のガラスに衝突して光点ができる。トムソンは、実験を通じて、この光線が(すでに知られていた磁場だけでなく)電場によっても偏向することを発見した。そして、この光線は光の一形態ではなく、彼が「微粒子(corpuscles)」と呼ぶ非常に軽い負電荷の粒子で構成されていると結論づけた(後に他の科学者 「電子(electrons)」と改名された)。彼はその電荷質量比を測定し、最小の原子である水素の1,800分の1であることを発見した。この微粒子は、それまで知られていたどの粒子とも異なっていた。

トムソンは、原子は分割可能であり、微粒子はその構成要素であると示唆した[29]。彼は、原子全体が中性であることを説明するために、一様な正電荷の海に微粒子が分布していることを提案した。これは、プラムプディングのレーズンのように電子が正電荷に埋め込まれているというプラムプディング・モデルである(ただしトムソンのモデルでは電子は静止していなかった)[30]。J.J.トムソンが提唱した球殻正電荷に負電子が点在するモデルは、古典物理学と最もよく適合していたため、いくつかの異なる核-惑星モデルに対して最も広く受け入れられていた。トムソン以前に提案された太陽系モデルは、常に電子が原子核の中にらせんを描いて落下するというものであった[31]。

原子核の発見

左: 期待された結果: アルファ粒子は原子のプラムプディング・モデルを通過し、偏光は軽微である。

右: 観測された結果: 粒子の一部が、原子核に集中した正電荷による偏向を示した。

トムソンのプラムプディング・モデルは、1909年、彼の教え子の一人であるアーネスト・ラザフォードによって反証された。ラザフォードは、原子の質量と正電荷の大部分が、原子の中心と想定される非常に小さな体積に集中していることを発見した。

ラザフォードと同僚のハンス・ガイガー、アーネスト・マースデンは、アルファ粒子(ラジウムなど特定の放射性物質が放出する正電荷の粒子)の電荷質量比を測定する装置を作ろうとして困難に遭遇し、トムソンモデルに疑問を持つようになった。アルファ粒子は検出チャンバー内の空気によって散乱され、測定の信頼性が損なわれていた。トムソンは、陰極線の研究で同様の問題に遭遇し、装置内をほぼ完全な真空にすることで解決していた。ラザフォードは、アルファ粒子が電子よりはるかに重いので、これと同じ問題に遭遇したとは考えなかった。トムソンの原子のモデルによれば、原子内の正電荷は、アルファ粒子を偏向させるのに十分な強い電場を発生するほどには集中しておらず、電子は非常に軽量であるため、はるかに重いアルファ粒子に難なく押しのけられるはずである。それでも散乱が起こるので、ラザフォードらはこの散乱を詳しく調べることにした[32]。

1908年から1913年にかけて、ラザフォードらは、アルファ粒子を金属の薄い箔に衝突させる実験を繰り返した[33][34][35][36]。その結果、90°以上の角度で偏向しているアルファ粒子を発見した。これを説明するために、ラザフォードは、原子の正電荷が、トムソンが考えたように原子の体積全体に分布しているのではなく、中心にある小さな原子核に集中していることを提唱した。このような著しい電荷の集中がなければ、観察されたようにアルファ粒子を偏向させるのに十分に強い電界を発生させることはできない[32]。

ラザフォードのモデルは「惑星モデル」と呼ばれることもある[37]。しかし、ラザフォードは、長岡半太郎が1904年に惑星型原子を最初に提案したと引用している[38][39]。そして惑星型モデルは、1897年にはジョゼフ・ラーモアらによって早くも提案され[40]、1901年にペランがソルボンヌ大学で核-惑星モデルを[41]、1903年に長岡が東京数学物理学会で土星型モデルを[42]、それぞれ発表している。おそらく最も初期の太陽系モデルは、1854年にルートヴィッヒ・アウグスト・コールディングが書いた未発表のノートで見られるもので、その考えは原子は回転して磁気極性を引き起こす惑星系に類似しているというものであった[43]。

原子の量子物理モデルへの第一歩

原子の惑星モデルには2つの重大な欠点があった。第一に、太陽を周回する惑星とは異なり、電子は荷電粒子であるということである。加速する電荷は、古典電磁気学のラーモアの公式に従って、電磁波を放出することが知られている。軌道を周回する電荷は徐々にエネルギーを失い、らせん状に原子核に近づき、一瞬にして原子核と衝突する。第二の問題は、原子の放出スペクトルと吸収スペクトルにおいて観測される高いピークを、惑星モデルでは説明できないことであった。

20世紀初頭、量子論は物理学に革命をもたらした。マックス・プランクとアルベルト・アインシュタインは、光のエネルギーは量子(quanta、単数形: quantum)と呼ばれる離散的な量で放出または吸収されることを提唱した。これを受け、1910年のアーサー・エーリッヒ・ハースの量子モデル、1912年のジョン・ウィリアム・ニコルソンの量子原子モデル(角運動量を h/2π として量子化した)など、一連の原子モデルが生み出された[44][45]。1913年、ニールス・ボーアは、この考えをボーア原子モデルに取り入れた。このモデルでは、電子は原子核の周りを一定の角運動量とエネルギーを持った特定の円軌道でしか周回できず、原子核からの距離(すなわち半径)はそのエネルギーに比例していた[46][47][48][49]。このモデルでは、電子は連続的にエネルギーを失うことができないため、原子核の中にらせん状に落下することはできず、固定されたエネルギー準位の間で瞬間的に「量子跳躍」することしかできなかった[46]。このとき、エネルギーの変化に比例した周波数で光が放出または吸収される(そのため、光の吸収と放出は離散的なスペクトルを示す)[46]。

ボーアのモデルは完全ではなかった。これは、水素のスペクトル線しか予測できず、多電子原子のスペクトル線は予測できなかった。さらに悪いことに、分光測色の技術が向上するにつれて、ボーアのモデルで説明できない水素のスペクトル線が追加で観測されるようになった。1916年、アルノルト・ゾンマーフェルトは、余分な輝線を説明するためにボーア・モデルを楕円軌道に拡張したが[50]、このモデルは非常に使いづらく、より複雑な原子を説明することはできなかった。

同位体の発見

1913年、放射化学者のフレデリック・ソディは、放射性崩壊の生成物の実験中に、周期表の各位置に複数の元素が存在するように見えることを発見した[51]。これらの元素の適切な名前として同位体という言葉がマーガレット・トッドによって作られた。

この同じ年、J.J.トムソンは、ネオンイオンの流れを磁場と電場の中に通し、反対側にある写真乾板に衝突させる実験を行った。彼は、乾板上に2つの光る飛跡を観察した。これは2つの異なる偏向軌道を示唆するものであった。トムソンは、これは一部のネオンイオンの質量が異なるためと結論づけた[52]。この質量が異なるという特殊性は、後に1932年の中性子の発見によって説明されることになる。

核粒子の発見

1917年、ラザフォードは窒素ガスにアルファ粒子を衝突させ、ガスから放出される水素核を観測した(ラザフォードは、以前にも水素にアルファ粒子を衝突させてその生成物の中に水素核を観測していたので、この現象を認識していた)。ラザフォードは、水素原子核は窒素原子の原子核そのものから生じたと結論づけた(事実上、彼は窒素を分割した)[53]。

ラザフォードは、自身の研究、そして研究生のボーアとヘンリー・モーズリーの研究から、すべての原子の正電荷が常に整数個の水素原子核の正電荷と等価であることを知っていた。このことと、多くの元素の原子質量が、当時最も軽い粒子とされていた水素原子の整数倍にほぼ等しい(プラウトの仮説)ことから、ラザフォードは水素原子核は特異な粒子であり、すべての原子核の基本構成要素であると結論づけ、この粒子を「陽子(protons)」と名付けた。さらなる実験を重ねるうちに、ラザフォードは、ほとんどの原子の核質量が、それが持っている陽子の質量を上回っていることを発見した。彼は、この余剰質量はこれまで知られていなかった中性荷電粒子から成り立っていると推測し、暫定的に「中性子(neutrons)」と呼んだ。

1928年、ヴァルター・ボーテは、ベリリウムにアルファ粒子を照射すると、透過性の高い電気的に中性の放射線が放射されることを発見した。その後、この放射線がパラフィンワックスから水素原子をたたき出すことを発見した[54][55]。ガンマ線が金属中の電子に同様の効果を与えることから、当初は高エネルギーのガンマ線であると考えられたが、ジェームズ・チャドウィックは、相互作用においてエネルギーと運動量が保存されている限り、電磁放射によるものにしては電離効果が強すぎることを発見した。1932年、チャドウィックは、水素や窒素などのさまざまな元素に謎の「ベリリウム放射線」を照射し、反跳荷電粒子のエネルギーを測定することによって、この放射線が実際には電気的に中性の粒子から構成されており、ガンマ線のように質量がないわけではなく、陽子に近い質量が必要であると推論した[56][57]。チャドウィックは、この粒子はラザフォードの中性子であると主張した。チャドウィックは中性子の発見により、1935年にノーベル賞を受賞した。

原子の量子物理モデル

1924年、ルイ・ド・ブロイは、すべての動く粒子、特に電子のような素粒子には、ある程度の波のような挙動があることを提唱した。エルヴィン・シュレーディンガーはこの考えに魅せられ、原子内の電子の動きを粒子としてではなく、波として説明できないかを探究した。1926年に発表されたシュレーディンガーの方程式は、電子を点粒子としてではなく、波動関数として記述するものであった[58]。この方法は、ボーアのモデルで説明できない多くのスペクトル現象を簡潔に予測することができた。この考え方は数学的には便利だが、想像するのが難しく、反対意見もあった[59]。批判者の一人、マックス・ボルンは代わりに、シュレーディンガーの波動関数は、古典電磁気学における電荷分布のような電子の物理的な広がりを説明するものではなく、ある地点で電子を測定したときに見つかる確率を与えるものだと提案した[60]。これによって、電子は波動的であり粒子的であるという考え方が調和するに至った。電子や他の素粒子のふるまいは、波動的な側面と粒子的な側面の両方があり、どちらを重視するかは状況によって異なる[61]。

電子を波形として記述した結果、電子の位置と運動量を同時に導き出すことは数学的に不可能である。これは、理論物理学者ヴェルナー・ハイゼンベルクが1927年に初めて発表したので、「ハイゼンベルグの不確定性原理」と呼ばれている[62]。(ハイゼンベルクは、電子の位置と運動量を同時に測定しようとする思考実験を解析した。しかし、ハイゼンベルクは、これらの測定における「不確実性」が何を意味するのか、正確な数学的定義を与えなかった。位置-運動量の不確定性原理の正確な数学的記述は、アール・ヘッセ・ケナード、ヴォルフガング・パウリ、ヘルマン・ワイルによりなされている[63][64])。これにより、円軌道を明確に定義していたボーアのモデルは無効となった。ハイゼンベルクは、原子核が陽子と中性子からなるという現在のモデルを提唱した[65][66][67]。現代の原子モデルでは原子内の電子の位置を確率として記述する。電子は原子核からどのような距離にも存在できるが、そのエネルギー準位と角運動量に応じて、原子核の周囲の特定の領域に多く存在することになる。このパターンは原子軌道と呼ばれる。軌道の形は、原子核を中心に、球、ダンベル、トーラスなどさまざまである[68]。原子軌道の形状は、シュレーディンガー方程式を解くことで求められるが、シュレーディンガー方程式の解析解は、水素原子や二水素カチオンなどの比較的単純なモデル・ハミルトニアンしか知られていない。電子が2個しかないヘリウム原子についても、完全な解析的取り扱いのあらゆる試みは到達できなかった。

関連項目

脚注

参考書目

和書

- ファインマン、レイトン、サンズ 著、坪井忠二 訳『ファインマン物理学 I』岩波書店、東京、1986年。ISBN 4-00-007711-2。OCLC 834501981。

- 森川亮「量子論の歴史 : 原子の物理学へ : 前期量子論へのプレリュード」『生駒経済論叢』第14巻第1号、近畿大学経済学会、2016年7月、43-78頁、ISSN 1348-8686。

- 武谷, 三男『量子力学の形成と論理1 原子模型の形成』勁草書房、1972年9月。ASIN 4326700033。ISBN 4326700033。 NCID BN00738124。全国書誌番号:69016386。

- ヘリガ・カーオ 著、岡本 拓司・有賀 暢迪・稲葉 肇 訳『20世紀物理学史―理論・実験・社会―』 上巻、名古屋大学出版会、2015年7月1日。ASIN 4815808090。ISBN 4815808090。 NCID BB18929784。OCLC 919566015。全国書誌番号:22615747。

- 物理学史研究刊行会(編) 編、広重 徹 他 訳『原子模型』東海大学出版会〈物理学古典論文叢書9〉、1998年7月(原著1970年7月)。ASIN 4486001192。ISBN 4486001192。 NCID BN00958674。全国書誌番号:69005365。 - 歴史的論文の日本語訳

- 物理学史研究刊行会(編) 編、八木江里 他 訳『原子構造論』東海大学出版会〈物理学古典論文叢書10〉、1969年9月。ASIN 4486001206。ISBN 4486001206。 NCID BN0095870X。全国書誌番号:69002343。 - 歴史的論文の日本語訳

洋書

- Jammer, Max (October 1989). The Conceptual Development of Quantum Mechanics. History of Modern Physics, 1800-1950. 12 (2 Sub ed.). Los Angeles, Calif.: Tomash Publishers. p. 71. ASIN 0883186179. ISBN 978-0883186176. NCID BA07734469. LCCN 89-6639. OCLC 19517065

- Andrew G. van Melsen Henry J. Koren訳 (1960). From Atomos to Atom: The History of the Concept Atom. Dover Publications. ISBN 0-486-49584-1

- J. P. Millington (1906). John Dalton. J. M. Dent & Co. (London); E. P. Dutton & Co. (New York)

- Jaume Navarro (2012). A History of the Electron: J. J. and G. P. Thomson. Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-00522-8

- Bernard Pullman (1998) The Atom in the History of Human Thought, trans. by Axel Reisinger. Oxford Univ. Press.

- Eric Scerri (2007) The Periodic Table, Its Story and Its Significance, Oxford University Press, New York.

- Charles Adolphe Wurtz (1881) The Atomic Theory, D. Appleton and Company, New York.

- Alan J. Rocke (1984) Chemical Atomism in the Nineteenth Century: From Dalton to Cannizzaro, Ohio State University Press, Columbus (open access full text at http://digital.case.edu/islandora/object/ksl%3Ax633gj985).

外部リンク

- The Feynman Lectures on Physics Vol. I Ch. 1: Atoms in Motion - ファインマンによる物理学の教科書 (英語)