タール羽の刑

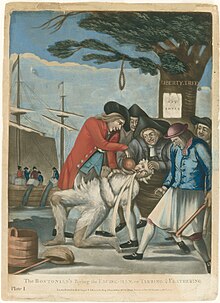

タール羽の刑(タールばねのけい、英: Tarring and feathering)は近世ヨーロッパや、その植民地、初期アメリカの開拓地で行われていた私刑で、拷問および刑罰(晒し刑)の一種。主として暴徒たちが報復のために用いた。

私刑の対象となった者を、全裸または上半身裸にして身体を固定し、その身体に(まだ熱い状態の場合もある)木タールを掛けたり、塗り込む。そして、タールの部分に羽毛の束を投げつけたり、羽毛の山に寝転がせることで、タール部分に多量の羽毛を付着させ、その姿で晒し者にする、というものである。

初期の事例

この刑罰を記した最も古い記録は、1189年にイングランド王リチャード1世が聖地に向かう海軍に出した命令書である[3][4]。

(王リチャードの法と命令に関して、王の海軍に向けて)法に従い有罪判決を受けた窃盗犯または重罪人は、その髪を刈り上げ、温めたピッチ[注釈 1]を頭から掛けて、羽毛または藁をつけてその者が判別できるようにしておけ。そして最初の上陸地点で放り捨てよ。

— transcript of original statute in Hakluyt's Voyages, ii. 21

さらに後の例としては『Notes and Queries』(series 4, vol. v)に記載された、1623年にマドリードでジェームズ・ハウエルが言及したものがある[3]。

ドイツのプロテスタント軍の指揮官でもあった乱暴なハルバーシュタット司教[注釈 2]は(中略)男子・女子それぞれの2つの修道院があった地を占領すると、彼は様々な羽毛が混じったベッドを引き裂かせ、そのすべての羽根を大広間に集めさせた。修道女と修道士は裸にされると、その身体に油を塗られ、羽毛の中へと転げ回るようにさせられた。この地(マドリード)において彼の不吉な死を予感させるものだ。

1696年、ロンドンの管財人がサヴォイの敷地に避難していた債務者に訴訟を行おうとした。この管財人はタール羽の刑に処された後、手押し車でストランドに運ばれ、現在のサマセットハウス近くで行われていたメイポール(5月に春の訪れを喜んで踊る祭り)の場に作られた急造の晒し台に立った状態で拘束された[3]。

18世紀アメリカ

タール羽の習慣は、アメリカ大陸に伝わり、18世紀半ばによく用いられた。1760年代を通して、タウンゼンド諸法と、その執行者に対する民衆の抗議手段として行われることが増加した[5]。1770年から1773年にかけて、ほとんど実行されない時期もあったが、1773年5月の茶法をきっかけに再び見られるようになった[5]。

1765年の印紙法に端を発する騒動の際には、ロイヤリストの裕福な地主であったアーチボルド・マッコールはバージニア州ウエストモアランドとエセックス郡で、パトリオットの暴徒らから標的にされた[6]。マッコールは印紙法の賛同者であり、イギリス本国が印紙代(税金)を徴収することを肯定した。このために、同法に反対する暴徒らは、バージニア州タッパハノックにあった彼の自宅を襲撃して彼を捕らえ、タール羽の刑に処した[7]。1766年、ウィリアム・スミス船長は町長を含む暴徒らによってタール羽の刑に処された上、バージニア州ノーフォークの港に投げ入れられた。彼は体力が尽きるも船に救われ、一命は取り留めた。スミスがこのような私刑を受けたのは、密輸業者をイギリスの税関に密告していたと疑われていたためであり、これは以降10年間のタール羽の刑の犠牲者の多くと同様の理由であった[8]。

1768年にマサチューセッツ州セイラムにおいて、暴徒が税関の下級職員をタール羽の刑に処す事件が起こった。同様に1769年10月にはボストンにおいても税関の船員が暴徒に襲われ、こうした襲撃は1774年まで複数回に渡って発生した。税関長ジョン・マルコムは2度にわたってタール羽の刑の被害を受け、1度目は1773年11月にニューハンプシャー州ポーツマスで船員たちに、2度目はより激しく1774年1月にボストンで同様の目に遭った[9][10]。マルコムは全裸にされた上で、鞭を打たれたり、殴られ、タール羽の刑に処されるということが数時間にわたって続いた。その後、自由の木の元に連行されると、吐くまでお茶を飲むことを強要された[5]。

1775年2月、コネティカット州イースト・ハダムのロイヤリストであったアブナー・ベビー博士は、豚小屋に連れて行かれるとタール羽の刑に処された。さらにベビーは、豚の糞を塗られた上に、目にも入れられ、極めつけに飲み込まされた。これは地元の安全委員会が親英感情を表明したと見なされたことに端を発して懲罰として行われた[10][11]。

1775年8月、ジョージア州オーガスタ北東部で、特に暴力的なタール羽の刑が行われた[12]。ロイヤリストの地主トマス・ブラウンは、「自由の息子達」のメンバーらによって、自身の所有地に連れて行かれた。ブラウンは抵抗したが、ライフル銃で頭蓋骨が骨折するほど殴られ、身ぐるみを剥がされると木に縛り付けられた。そして、火をつけられる前に熱いピッチを掛けられ、切り株にかかっていた彼の2本の足の指が火傷を負った。その後、羽毛が付けられると、彼はナイフで頭皮を剥がされた[12]。

一般にタール羽の刑は、アメリカ独立運動におけるパトリオットの行動と見られていた[5]。例外的なものとしては、1775年3月にマサチューセッツ州ビレリカのトマス・ディットソンは、第47歩兵連隊の兵士からマスケット銃を買おうとして、同連隊の士官と多数の兵士からタール羽の刑を受けた[13]。ディトソンはタールと羽毛を付けられた後、ファイフと太鼓で『ヤンキードゥードゥル』が演奏される中で「American Liberty: A Speciment[注釈 3] of Democracy(アメリカの自由:民主主義の見本)」と書かれたプラカードを持たされた[5]。

1791年のウィスキー税反乱でも、農民たちが連邦の徴税官にタール羽の刑を行う例が見られた[5]。9月11日以降、ペンシルバニア西部の農民たちは、連邦政府による同地のウィスキー蒸留所への課税に対して暴動を起こした。彼らによる最初の犠牲者は、最初に任官された徴税官ロバート・ジョンソンだったと言われている。ワシントン郡にて変装したギャングに襲われ、タールと羽毛をつけられた。さらに、その襲撃者たちに裁判所の令状を出させようとした他の役人たちも襲われ、鞭打ちやタール羽の刑が行われた。これらを含めた暴力的な襲撃のため、1791年から1792年にかけての徴税実績はゼロとなった。襲撃者たちはアメリカ独立運動における抗議活動を模範としていた[14]。

19世紀

1851年のボストンにおいて、アフリカ系アメリカ人のトマス・ポール・スミスは、学校分離政策に対する反対運動に関して率直な意見を述べたがために、同反対運動を行っていたアフリカ系アメリカ人からなるボストンの市民グループによってタール羽の刑を受けた[15]。

また、同1851年にメイン州エルスワースでは、小学校(grammar school)における宗教カリキュラムに関する論争の中で、ノウ・ナッシング運動の暴徒たちが、スイス生まれのイエズス会士ジョン・バプスト神父にタール羽の刑を行った記録がある。このため、バプストはエルズワースを離れ、同州バンゴー近くに移り住んだ。同地にはアイルランド系カトリックの大きなコミュニティがあり、地元高校の名前は、彼にちなんで名付けられた[16]。

20世紀

タール羽の刑の標的にされるのは男性だけではなかった。1906年11月27日付のオクラホマ州エイダで発行されていたエイダ・イブニング・ニュース紙によれば、ペンシルベニア州イースト・サンディにおいて、4人の若い既婚女性からなる自警団が、ホワイトキャッピング運動の中で隣人のハティー・ローリー夫人の不埒な行いを矯正したとしている。私刑を行った一人は、被害者の義妹であった。その日、加害者の4人はローリー夫人の自宅に赴くとコミュニティの前で辱めるつもりだと通告し、彼女の身柄を抑えると、糖蜜を頭からかけた後に羽毛をつけた。そして、200人ほどが働く鉄道現場まで連行し、木に縛り付けて晒し者にし、30分後に一人の男が助け出すまで放置した。その後、加害者のうちの3人が逮捕され、罪を認めて、それぞれ10ドルの罰金を支払った[17]。

第一次世界大戦以前のミシシッピ州ヴィックスバーグではアフリカ系アメリカ人に対するタール羽の刑の事例がいくつかあった[18]。ウィリアム・ハリスによれば、南北戦争後のアメリカ南部において、暴徒たちがアフリカ系アメリカ人に行う私刑としては比較的珍しいものであったが、これは一般的に死ではなく、苦痛と屈辱を与えることが目的だったためである[18]。

第一次世界大戦中、反ドイツ感情が高まったアメリカでは、多くのドイツ系アメリカ人が攻撃された。例えば、1918年8月、ミネソタ州ルバーンのドイツ系アメリカ人農夫ジョン・マインツは、(一説に戦時公債運動を支持しなかったという理由で)男たちに近くのサウスダコタ州境まで連れ去られてタール羽の刑を受けた。マインツは加害者らを訴えるも一度は敗訴するが、連邦裁への上訴において勝利し、1922年に6,000ドルで示談が成立した[19]。ミネソタ史家は、この事件をミネソタにおける移民排斥運動と反ドイツ感情の一例として挙げている[20]。1922年3月、テキサス州スラトンで、ドイツ出身のカトリック司祭ジョセフ・M・ケラーは、その出自のために地元住民から嫌がらせを受け続け、やがて告解の守秘義務を破ったとしてタール羽の刑を受けた。その後、ケラーはウィスコンシン州ミルウォーキーに移り、そこのカトリック教区で奉仕を行った[21]。

同時期、オーストラリアでもタール羽の刑が見られた。後にオーストラリア議会の上院議員となるフレッド・カッツは、ドイツ系かつ、社会主義者・反徴兵制度論者であったが、1915年12月にメルボルンの事務所の外で公然とタール羽の刑にされた[22]。1919年のオーストラリア総選挙の1週間前には元労働党議員のジョン・マクドゥーガルが、ビクトリア州アララトで、約20人の元兵士のグループに拉致され、タール羽の刑に処された後、街の通りに放置される事件が発生した。マクドゥーガルは、以前に兵士を侮辱していると受け取れる反戦詩を書いたことで知られていた。6人の男たちが重傷害罪で訴えられたが、一般の傷害罪に切り替えられ、それぞれ5ポンドの罰金を課された。多くの新聞は彼らの行動を支持した[23]。

同様の手法は北アイルランド問題(通称トラブル)初期に、アイルランド共和軍(IRA)でも用いられた。被害者の多くは、警官やイギリス兵と交際関係にあると批難された女性たちであった[24][25]。

21世紀

2007年8月、北アイルランドにおいて日曜の夕方に街中で公然とタール羽の刑が行われ、さらに被害者に「私は麻薬の売人である卑しい人間です」と書かれたプラカードが付けられる事件が起こった。この事件に関して、アルスター防衛同盟(UDA)の軍事部門が関与したと疑われているが、UDAの政治部は否定した[26]。

2020年6月、インディアナ州インディアナポリスのクラウンヒル墓地において、複数の南軍兵士の墓と記念碑に、タールと羽毛が掛けられる被害が発生した[27]。

脚注

注釈

出典

参考文献

この記事にはアメリカ合衆国内で著作権が消滅した次の百科事典本文を含む: Chisholm, Hugh, ed. (1911). "Tarring and Feathering". Encyclopædia Britannica (英語). Vol. 26 (11th ed.). Cambridge University Press.

この記事にはアメリカ合衆国内で著作権が消滅した次の百科事典本文を含む: Chisholm, Hugh, ed. (1911). "Tarring and Feathering". Encyclopædia Britannica (英語). Vol. 26 (11th ed.). Cambridge University Press.

関連項目

- 自警団(自警主義)

外部リンク

- Text of law of Richard I Archived 2016-08-20 at the Wayback Machine.

- "Has anyone actually ever been tarred and feathered?" at Straight Dope

- Richard L. Bushman, Joseph Smith: Rough Stone Rolling., Alfred Knopf, 2005, ISBN 1-4000-4270-4