愛知電気鉄道

愛知電気鉄道株式会社(旧字体:愛知電氣鐵道󠄁株式會社󠄁、あいちでんきてつどう)は、1910年(明治43年)に設立され、愛知県名古屋市を拠点として主に県南東部において鉄軌道事業を展開した鉄道事業者である。

| |

大正時代の神宮前駅。 駅に隣接する2階建の建物が愛電本社。 | |

| 種類 | 株式会社 |

|---|---|

| 略称 | 愛知電鉄、愛電 |

| 本社所在地 | 愛知県名古屋市南区熱田東町字新宮坂34[1] |

| 設立 | 1910年(明治43年)11月21日 |

| 業種 | 陸運業 |

| 事業内容 | 旅客鉄道事業、他 |

| 代表者 | 代表取締役社長 藍川清成 |

| 資本金 | 14,869,175円(払込額) |

| 発行済株式総数 | 341,821株 (1934年11月30日現在[2]) |

| 営業利益 | 1,629,052円 |

| 経常利益 | 427,795円 |

| 総資産 | 36,119,636円 |

| 従業員数 | 723名 |

| 主要株主 | 愛知証券保有(株) 3.38% 藍川清成 1.34% 下出民義 0.98% (1934年11月30日現在[2]) |

| 主要子会社 | 愛電自動車・知多鉄道、他 |

| 特記事項:上記データのうち特記なきものは1934年(昭和9年)下半期[3]。1935年(昭和10年)8月1日付で名岐鉄道と合併。 | |

1935年(昭和10年)8月に名岐鉄道と合併して消滅したが、愛知電気鉄道が敷設・運営した路線は前記合併により成立した現・名古屋鉄道(名鉄)において基幹路線の一翼を形成した[4]。現・名鉄発行の『名古屋鉄道社史』においては、名岐鉄道と並んで名鉄の前身事業者における二大主流と評される[4]。

概要

愛知電気鉄道は、古くより発展した商工地帯でありながら公共交通の便に恵まれなかった知多半島西岸地域と名古屋市を結ぶ鉄道路線を敷設・運営する目的で[4]、1910年(明治43年)に設立された[5]。

当初は、1913年(大正2年)3月に開通した[6]、後に常滑線(現・名鉄常滑線)と称される路線を運営する局地的な事業者であったが[7]、1922年(大正11年)より名古屋市と県東部の主要都市である豊橋市を直結する豊橋線(後の名鉄名古屋本線の一部)の建設に着手し[8]、1927年(昭和2年)6月に全線開通を迎えた[8]。また県東部幡豆地方の城下町であった西尾町を中心とした鉄道路線網を有した西尾鉄道を吸収合併し[9]、さらに傘下事業者として知多鉄道・碧海電気鉄道を設立し路線を敷設するなど[8]、主に県南東部において多くの鉄道路線網を有する事業者となった[8]。

昭和初期の経済不況により一時は経営危機に直面し[10]、景気回復とともに危機的状況を脱した後は[11]、同時期に政府主導で推進された地域交通事業者の統合の時流に沿う形で名古屋財界より名岐鉄道との合併を打診された[12]。当初は愛知電気鉄道・名岐鉄道とも合併に消極的であったが、名古屋政財界人の仲介による折衝を経て合併に合意[12]、両社は名岐鉄道を存続会社として1935年(昭和10年)8月1日付で合併した[12]。同日をもって愛知電気鉄道は解散し、保有資産は名岐鉄道改め現・名古屋鉄道へ継承された[13]。

歴史

以下、主に鉄道事業者としての愛知電気鉄道について詳述する。

前史

愛知県の南西部に位置する知多半島は、東岸地域については鉄道院によって敷設された武豊線によって名古屋市と結ばれていたものの[4]、古代より常滑焼など窯業を中心として発達した商工地帯であった西岸地域については鉄道路線が存在せず、明治年間末期においても名古屋方面への客貨輸送は1日数便の馬車ないし船便のみに頼る状況であった[4]。

そのため、半島西岸地域の有力者より半島西岸から名古屋方面に至る鉄道路線敷設計画が立案され[14]、地元の大手電力会社であった名古屋電灯の顧問弁護士で、同社の取締役も務めた藍川清成[15]を中心とする計7名の発起人により[14]、名古屋市近郊の愛知郡熱田町より呼続・鳴海・大高・横須賀を経て半島西岸沿いに知多郡常滑町へ至る、私設鉄道法による複線の電気鉄道「知多電気鉄道」が1906年(明治39年)12月に免許申請された[6]。事業計画内容は発起人のうち、かつて名古屋電気鉄道の経営に携わった経歴を持つ小山朝佐・林友二らによって作成されたが[14]、この免許申請は却下され、実現しなかった[6]。

その後計画が進展しなかったことから、藍川は当時の愛知県知事であった深野一三や名古屋電力の常務取締役であった兼松煕ら地元政財界の要人に援助を要請し[14]、兼松よりかつて甲武鉄道にて取締役を務めた岩田作兵衛を紹介された[14]。岩田は雨宮敬次郎らに代表されるいわゆる「甲州財閥」の1人で[16]、雨宮とともに甲武鉄道のほか青梅鉄道・川越鉄道(後の旧・西武鉄道)・京浜電気鉄道など数多くの私有鉄道の敷設運営に携わった実業家であった[16]。

出生地が岐阜県稲葉郡下羽栗村であったという地縁から藍川の要請を受諾した岩田は[14]、知多電気鉄道計画は建設費を削減することによって十分採算が取れると判断し[16]、計画を軌道条例による単線の電気軌道に変更するとともに[16]、元関西鉄道社長の田中新七らを新たに発起人に加え[14]、岩田自身が発起人総代となり1909年(明治42年)9月に特許を出願した[14]。同年10月には発起人総会を開催、社名を「知多電車軌道」(資本金100万円)とし[14]、創立委員長には岩田が、創立委員には田中・兼松ら3名がそれぞれ就任した[17]。

創業に当たっての事務手続きは進捗したものの、特許申請については当時行政側において私有鉄道の準拠法として軌道条例に代わって軽便鉄道法の施行が計画されていたことによって停滞したため[18]、同法が施行された1910年(明治43年)8月3日付で知多電車軌道の軌道条例による特許出願を軽便鉄道法による免許申請へ変更する旨届け出て[18]、同年9月23日に熱田町新宮坂より常滑町へ至る鉄道路線が免許された[19]。敷設免許が下りたことを受けて、1910年(明治43年)11月21日に会社創立総会が名古屋商工会議所において開催された[5]。総会においては、従来「知多電車軌道」とされた社名について、将来的に事業範囲を知多半島のみならず名古屋市を中心として県南東部にかけて広く展開することを念頭に愛知電気鉄道と変更することを決定[6]、初代社長には岩田が、取締役には兼松・田中ら6名が就任し、藍川は監査役に就任した[5]。

常滑線の建設から開通まで

会社設立を終えたことから、愛知電気鉄道(以下「愛電」と記す)は各種資材の手配を進め、熱田 - 常滑間を4つの工区に分割して建設を開始した[20]。当初電力については自社にて発電所を建設する構想であったが、後に名古屋電灯より電力供給を受ける形に計画を変更した[20]。

1911年(明治44年)に、4つの工区のうち第一工区に相当する熱田 - 名和村間について、構想段階における呼続・大高経由の大回り経路から常滑街道沿いの短絡経路へ変更することとし[21]、同年5月に変更願を提出し6月に認可された[21]。この経路変更に伴って新たに用地買収の必要が生じ、第一工区のうち地権者との交渉が難航した熱田 - 伝馬町間については[21]、同様に用地買収が難航した第四工区に相当する大野町 - 常滑間とともに着工を後回しとし[21]、伝馬町 - 大野町間の建設を優先して施工した[21]。

伝馬 - 大野町間の建設は順調に進み、1912年(明治45年)2月上旬に監督官庁による審査を通過し[22]、同年2月18日に開通した[23]。暫定的に起点駅となった伝馬は、300 mほどの徒歩連絡によって名古屋電気鉄道市内線(後の名古屋市電)の熱田伝馬町停留場と接続しており、名古屋市内中心部への連絡運輸が行われた[22]。開通後2月28日までの10日間は運賃を半額としたこともあって利用客が殺到し、開業初日のみで乗客2,600人が利用し、運賃収入は210円にのぼった[22]。同年3月3日には県知事・地元実業家・大株主など地元政財界の要人を中心に500名を招待して開業祝賀会を開催し[24]、花火の打ち上げや奉納相撲が行われるなど盛況を博した[24]。

伝馬町 - 大野町間開業後の営業成績は好調で[24]、春季には観光目的の団体客の需要などもあり、当初導入された8両の電車のみでは需要をまかない切れなくなったことから[24]、愛電は4両の電車(付随車)を追加導入して従来単行(1両)運転を基本とした列車を一部2両編成とし、増加する輸送需要に対応した[24]。

既開業区間の業績好調を受けて、愛電は熱田より名古屋市中心部に近い東陽町(現在の中区東陽町)に至る「東陽町線」をはじめとする4路線の敷設を計画[20]、1912年(明治45年)より順次敷設免許を申請した[25]。次いで、未開業区間の熱田 - 伝馬町間および大野町 - 常滑間の着工準備に取り掛かった[26]。前者の区間については熱田駅にて行う予定であった国鉄との貨物列車の連帯運輸や、前述した東陽町線建設構想の都合から、愛電の熱田駅(神宮前駅)を東海道本線の東側に建設することとした[26]。そのため、路線を神宮前手前で東海道本線を跨線橋にて乗り越す構造とする必要が生じたが[26]、跨線橋の建設には多額の費用を要し、さらに用地買収が難航したため工事日数がかかることが想定されたことや、東陽町線の敷設免許が遅れたことなどから[26]、跨線橋手前の秋葉前まで暫定的に延伸する方針が決定した[26]。

1912年(大正元年)8月1日に秋葉前 - 伝馬町(伝馬から改称)が開通し[27]、さらに大野町 - 常滑間については難航した用地買収問題が解決したことに伴って1912年(明治45年)7月に着工、翌1913年(大正2年)3月29日に開通した[28]。常滑への路線延伸に伴って6両の電車を増備したほか、前述した貨物列車の運用開始に備えて貨車を30両新製した[29]。

残る神宮前 - 秋葉前間については、1913年(大正2年)2月に東陽町線の敷設免許が下りたことを受けて、同年5月より着工した[29]。この工事費用には50万円の借入金を充当したが[30]、築堤の造成や跨線橋の建造・設置に多額の費用を要したことから、わずか0.6 kmの区間に約23万円の工事費用を要し[30]、当時の年間収益が20万円程度であった愛電にとっては社運を賭けた大事業と評されるものであった[30]。1913年(大正2年)8月に線路の敷設および駅施設の建設が完了し[30]、同年8月31日の神宮前 - 秋葉前間の開通をもって、当初の計画路線であった神宮前 - 常滑間29.5 kmが全線開通した[31]。また、同年9月には愛電神宮前と国鉄熱田を結ぶ貨物連絡線が開通し、同年12月より直通連帯運輸が開始された[30]。

経済不況による経営危機

愛電は既存路線の延伸と同時に、前述した東陽町線のほか、熱田より有松・知立方面へ至る「有松線」・尾張横須賀より分岐して知多郡半田町へ至る「半田線」・常滑より知多郡内海町へ至る「内海線」の計4路線の敷設免許を申請し[20]、内海線は1912年(大正元年)8月に[32][33]、半田線は同年12月に[32][34]、東陽町線および有松線は翌1913年(大正2年)2月にそれぞれ免許された[29]。同時にこれら新規路線の建設費用に充当するため、1913年(大正2年)5月に新株を発行して資本金を200万円に増資した[29]。

しかし、同時期に顕著となりつつあった経済不況の影響によって新株の未払込金徴収は遅滞し[29]、そのため前述した神宮前 - 秋葉前間の建設費用を借入金にて賄わざるを得ない状況に陥った[30]。さらに神宮前 - 常滑間全線開通後の路線収益は建設に要した費用に対して到底見合うものではなく、計画路線を全て着工することは資金的に困難となった[35]。そのため、名古屋市内への乗り入れにあたって名古屋電気鉄道など他事業者との調整に時間を要することが予想された東陽町線については一旦建設計画を休止し、地元住民より要望の高かった有松線・半田線の着工を優先することとした[35]。

両路線の建設資金調達に尽力した矢先、名古屋市の旭遊廓の移転問題に絡む疑獄事件が発生し、兼松ら3名の愛電取締役が関与していたことが発覚[36]、兼松と常務取締役の安東敏之の2名が詐欺罪で起訴される事態が生じた[37]。これにより、不況に加えて会社に対する不信感から株価が急落するなど、愛電を取り巻く環境はさらに厳しさを増していった[37]。1913年(大正2年)5月から同年11月にかけて、兼松を始めとする役員の大半が辞任したことを受け、同年12月に監査役であった藍川のほか、伊藤由太郎[人物 1]・井深基義の計3名が取締役に就任、経営の建て直しを図った[36]。

さらに翌1914年(大正3年)には、かねてから健康状態悪化により出社もままならない状態であった社長の岩田作兵衛が辞意を表明した[39]。藍川らは翻意に努めたものの岩田の辞意は固く、協議の結果、後任として当時名古屋電灯の常務取締役であった福澤桃介を招聘することで合意した[39]。福澤との交渉には名古屋電灯の監査役であった当時から親交の深かった藍川があたり[40]、福澤も藍川の申し出を承諾して、1914年(大正3年)8月16日に開催された臨時の株主総会において岩田の子息である岩田新之助とともに取締役に選出され[40]、同月19日の役員会において正式に取締役社長に就任した[40]。

福澤体制となった直後、愛電は半田線の建設を中止し、有松線の建設に注力することを決定した[41]。半田線は測量を終え境界標を設置し、敷設する軌条(レール)を入手する段階まで準備が進められていたが[40][42]、新株の未払込金徴収遅滞などにより資金調達の見込みが全く立たなかったことに加えて[41]、半田線は鉄道院武豊線と競合する路線であることから、沿線人口が多く収益が期待できる有松線を優先して建設すべきとする意見が社内で大勢を占めたことによるものであった[41]。しかし、同時期には不況による経営悪化が加速度的に進行し、新規借入金を以前の借入金返済に充当せざるを得なくなるなど自転車操業状態に陥り[41]、既に入手した軌条を有松線建設分のみを残して転売し資金を捻出することまで行われた[41]。結局、東陽町線は1915年(大正4年)8月に[43]、内海線は同年11月に[44]、半田線は同年12月にそれぞれ免許が失効し[45]、いずれも実現しなかった。

経営再建と有松線の開通

その後愛電は、軽便鉄道補助法に定められた「収益金が建設費の5 %に満たない場合は補助金を交付する」に基いて政府に補助金の給付を申請し[46]、鉄道院による審査を経て1914年(大正3年)下半期より補助金の交付が認められた[46]。

これにより下落する一方であった株価が急騰したことを受け[46]、愛電は当時約5,000株ほど存在した未払込株についてこの機会に払込を完了させるべく尽力した[46]。最終的に3,356株の失権株が発生したため[46]、これらは有松線建設を要望した鳴海町・有松町在住の有力者に引き受けを要請し受諾され、1915年(大正4年)9月に払込が完了した[46]。さらに発行済株式のうち3,000株について買入消却することとし、同年12月に10万円の借入金を資金として50円払込株を1株平均35円で買い入れ、15万円の減資を実施した[46]。

これらに加えて役員報酬全廃や社内余剰品の売却など経費削減に努め経営再建に尽力した結果[47]、第一次世界大戦勃発による景気の急速な回復の影響もあり、愛電の経営状態は危機を脱した[6]。また同時期には名古屋 - 豊橋間を結ぶ高速電気鉄道の建設を画策する尾三電気鉄道の活動が活発となったため[47]、同社への対抗の必要性から愛電は地元有力者であった有松絞り業者の竹田嘉兵衛を取締役に迎えるとともに、長らく棚上げとなっていた有松線の着工を急ぐこととした[47]。

当初、有松線は小型の4輪単車が運行可能な程度の簡易な規格とする計画であったが[47]、将来的な岡崎・豊橋方面への路線延長を念頭に、より大型の2軸ボギー車が運行可能な規格に設計を改め[47]、1915年(大正4年)11月に着工された[47]。有松線は元より地元住民から敷設を強く要望されていた路線であったため、用地買収は順調に進み[47]、1917年(大正6年)3月に神宮前 - 笠寺(現・本笠寺)間が[48]、同年5月には笠寺 - 有松裏(現・有松)間が開通し、神宮前 - 有松裏間9.7 kmが全線開通した[49]。また有松線の開通を機に、神宮前 - 常滑間の路線名称を「常滑線」とした[47]。

1916年(大正5年)頃より、日本国内の経済界は大戦景気と呼ばれる好景気となり[50]、愛電では同年夏季に新愛知新聞社と提携して購読者を対象とした優待乗車券を発行し[50]、新舞子・大野町など常滑線沿線の海水浴場への旅客誘致を図った[50]。同年夏季は好天にも恵まれ、8月の輸送実績は前年比で3倍強を記録する盛況となった[50]。また、同時期は貨物輸送についても需要が急増し、常滑の主要産業である土管・土器類の出荷量が過去最大となり[50]、荷主の需要に対して貨車が不足したため急遽貨車を15両増備して対応した[50]。これらの好材料により愛電の業績は著しく改善され、1917年(大正6年)上半期を最後に補助金交付を返上し、同年下半期には6 %の株主配当を行うに至った[50]。

なおこの間、1917年(大正6年)6月に開催された役員会において、福澤は他業の多忙を理由に社長を辞任して相談役に退く旨を表明、後任には当時常務取締役であった藍川を推薦した[37]。藍川は岩田・福澤の2代にわたって社長を補佐して経営に携わり、その手腕は多くの信頼を得ていたことから[50]、全会一致で選任され愛電の3代目社長に就任した[37]。

多角経営化と常滑線の改良

折からの好景気によって愛電の鉄道路線収入は増加の一途を辿ったが、元来鉄道事業は公益性が高く利潤を追い求める事業ではないことから[51]、愛電においては経営の多角化によって一層の増収を図る経営方針が定められた[51]。折りしも名古屋市内を中心に他社の乗合バス事業が好成績を上げており、また当時大都市近郊では一部の大手私鉄事業者が土地販売・住宅開発や遊園地の運営などを手がけていた[51]。

そのような情勢下で開催された1918年(大正7年)12月の定期株主総会においては、会社定款の営業目的に自動車事業を追加した[51]。さらに翌1919年(大正8年)12月の定期株主総会において、定款に土地住宅開発事業を追加するとともに[51]、常滑線の複線化・有松線の延伸・築港線の建設など鉄道関連事業資金および土地住宅経営資金を調達する目的で、資本金を185万円から500万円に増資することが決議された[51]。増資にあたっては、名古屋電灯が新規発行株のうち20,000株を引き受けて愛電の筆頭株主となり[51]、同社から副支配人の青木義雄[人物 2]が送り込まれ、愛電の常務取締役に就任した[51]。

常滑線は開通以来年々輸送量が増加して線路容量が逼迫し、従来単線であった路線の複線化など設備の改良の必要性に迫られていた[53]。しかし、1919年(大正8年)10月には新舞子付近において列車同士の正面衝突事故が発生し[53][注釈 1]、事故原因が保安設備の不備に起因するものであったことから、保安設備改良を先行することとした[53]。改良工事に際しては、自動閉塞方式による二位色灯式信号機を常滑線全線に導入した[53]。

次いで複線化事業に着手したが、常滑線は建設当初より複線分の用地を確保していたため工事は順調に進み[53]、1920年(大正9年)10月の古見 - 大野町間の複線化完成を皮切りに順次工事が進捗した[53]。複線化工事に際しては軌条を従来の25 - 30 kg軌条から37 kg軌条に交換し、重軌条化を推進した[53]。また複線化工事の進捗と並行して、輸送力増強のため1921年(大正10年)から翌1922年(大正11年)にかけて8両の電車を導入したが[53]、当時の同業他社における郊外路線用電車は2軸ボギー構造が主流となっていたことから、これら8両の電車は愛電初の2軸ボギー車として設計・製造された[53]。

一方、名古屋港東岸の埋立地開発を目的として敷設が計画された築港線は[55]、常滑線の大江駅より分岐して埋立六号地に至る1.9 kmの貨物支線として1920年(大正9年)6月に敷設免許を取得した[55]。愛電は当時空き地であった六号地に豊国セメント(現・三菱マテリアル)を始めとする工場を誘致することに成功し[55]、前愛電社長の福澤桃介が社長を務める名古屋桟橋倉庫より鉄道用地の提供を受けて1923年(大正12年)2月に着工[55]、翌1924年(大正13年)1月に大江 - 西六号(現・東名古屋港)間が開通した[56]。築港線の1924年(大正13年)下半期における貨物輸送量は43,000 tで同期の愛電の全貨物輸送量の約23 %にのぼり、売上高25,000円は鉄道事業収入全体の約17 %を占めた[55]。

豊橋線の建設から開通まで

愛電は、既存の有松線を延長する形で1920年までに有松 - 知立 - 矢作の免許を取得[57][58]、さらに矢作 - 下地の免許を保有する東海道電気鉄道を1922年7月に合併し[59][60]、豊橋への延長を計画した。

東海道電気鉄道の設立とその頓挫

東海道電気鉄道は、前記尾三電気鉄道の後身であり、尾三電気鉄道当時に御器所村(現在の名古屋市昭和区)から下地町(現在の豊橋市下地町)までの免許を取得した後、前愛電社長の福澤桃介を創立委員長に迎えて会社を設立した[61]。同社は最終的には東京 - 大阪を結ぶ長大な高速電気鉄道線の建設構想を抱いており[61]、また福澤が愛電の筆頭株主である名古屋電灯の社長を兼務していたことや、福澤と藍川との人的関係から、構想実現の後には愛電は同社へ吸収合併されるとの観測がなされていたという[59]。

しかし、東海道電気鉄道における最大の資本提供者で、過去に日本電気鉄道(東京 - 大阪間電気鉄道敷設を計画)の計画も推し進めていた安田善次郎が1921年(大正10年)9月に暗殺されたことによって資金繰りが行き詰まり、同社の計画は頓挫した[61]。同社は愛電のほか、愛電と同じく名古屋電灯が筆頭株主となっていた美濃電気軌道に対して、救済合併の申し入れを行った[59]。この申し入れに対して、美濃電気軌道は受け入れを断ったものの、愛電は数度の交渉の後に承諾し[59]、1921年(大正10年)12月に合併仮契約が締結され、翌1922年(大正11年)7月8日付で愛電は東海道電気鉄道を吸収合併した[59][60]。この救済合併には、福澤と藍川の人的関係を背景として東海道電気鉄道の計画線免許承継による路線建設計画を続行する意図が愛電側にあったものと指摘される[61]。

以上の経緯によって、東海道電気鉄道の保有していた免許線は愛電によって保有されることとなり[59]、豊橋線のうち矢作 - 下地はその敷設計画に基いて建設が決定したものである[62]。また前記合併を機に、愛電は資本金を1515万2500円(うち払込資本金457万5000円)と大幅に増資し[62]、当時の東海地方において有数の大規模事業者となった[62]。

豊橋線の概要

豊橋線は、本格的な都市間高速電気鉄道を目指した東海道電気鉄道の計画を継承し[63]、愛知県の県都である名古屋市と、同県東部の主要都市である豊橋市を直線主体の線形で結び、全体として鉄道省の東海道本線と完全に競合する経路が選択された[61]。

神宮前から矢作川付近までは概ね東海道本線と並行するが、矢作川を渡った以東は岡崎の市街地へ到達し[64]、ここから豊橋まで本宿・赤坂・国府と内陸寄りの集落を結ぶ経路を採る[65]。このため若干経由地は異なるものの、矢作川を渡ったのちに緩勾配の地域を南下し、蒲郡から海岸沿いに豊橋に至る経路を選定した東海道本線と比較して、豊橋線はより忠実に旧東海道をトレースする経路を選定した[66]。そのため、東海道本線のルートから外れ、複線化構想時より鉄道路線網の整備を切望した鳴海(鳴海宿)・知立(池鯉鮒宿)・赤坂(赤坂宿)など旧宿場町を出自とする各自治体を中心に、豊橋線の建設は大いに歓迎された[8][66]。

各種設備については、400馬力級電動車による表定速度60 km/hでの高速運転を念頭に速達性を最重視した仕様とした[67]。線形は愛電赤坂 - 平井信号所間約8 kmを一直線とするなど全体的に直線的な線形とし[68]、勾配は知立以東では最大16.7 ‰に設定した[68][注釈 2]。使用する軌条(レール)はドイツより輸入した75ポンドレール(37 kg軌条相当[70])を敷設[67][注釈 3]、矢作橋 - 東岡崎間については将来的な標準軌(1,435 mm軌間)への改軌を念頭に軌道中心間隔を3.9 mと大きく取り[68][注釈 4]、信号機として三位色灯式自動信号機を導入するなど[76]、高速運転に適する、当時としては極めて高規格の路線として建設された[77]。

建設開始から全線開通に至るまで

豊橋線建設は東海道電気鉄道正式合併に先立つ1922年(大正11年)5月より開始された[78]。

経路上の碧海郡知立町においては三河鉄道の知立駅(現・三河知立駅)へ乗り入れる計画であったが[78]、同社との協議がまとまらなかったことから愛電は三河鉄道知立駅の共同使用を諦め[78]、三河鉄道の路線とは立体交差で接続して、交差部付近に愛電の新知立駅(後の東知立駅)を設置する形に計画を変更した[78]。この設計変更によって工事が遅れたため、新知立駅予定地西方に仮設の駅を設置して暫定開業することとし、1923年(大正12年)4月1日に有松裏 - 新知立(仮)間9.2 kmが開通した[79]。

その後、同年6月1日に新知立(仮) - 西岡崎(現・岡崎公園前)11.4 kmが開通し[80]、この時新知立駅を本来の予定地へ移転した。同年8月8日には西岡崎 - 東岡崎間1.3 kmが開通[81]、この段階では路線名称を「岡崎線」とした[78]。

東岡崎以東に関しては、東海道電気鉄道により既に一部区間において測量が行われていた[82]。また、経路の途中に位置する宝飯郡御油町より分岐して、宝飯郡牛久保町に至る路線(仮称「豊川線」)が新たに計画された[82]。これは日本三大稲荷の一つである豊川稲荷への参拝客需要を見込んだものであり、1923年(大正12年)8月29日付で敷設免許を取得した[83]。ただし、同路線の詳細な経路や、豊橋線においても終点となる吉田駅の場所選定などが不透明な状況であったことから[82]、経路の確定した東岡崎 - 御油間の建設を先行させることとし、1924年(大正13年)4月より建設に着手した[82]。

その後、吉田駅への乗り入れについては、豊川鉄道の小坂井駅付近において同社路線と接続し、線路を共用して吉田へ至ることを計画し、豊川鉄道と乗り入れ交渉を行った[84]。当初豊川鉄道側は難色を示したが[84]、愛電の豊川線(仮)が開通した後には、従来名古屋より省線を利用して豊橋(吉田)経由で豊川鉄道線に乗車した豊川稲荷参拝客の大半が、乗り換えなしで直行する愛電へ流出するとの予測に対して危機感を抱き、後に協調姿勢に転じた[84][注釈 5]。協議の結果、愛電は御油 - 小坂井間を建設、小坂井より豊川鉄道の豊川まで直通運転を行うこととし[84]、また吉田駅の乗り入れについては、愛電の要望通り両社で線路を共用することが1925年(大正14年)4月に決定した[84]。

御油以東の経路が確定したことから建設は急ピッチで進められ[84]、中途経路決定が遅れたことによる用地買収の遅れなどもあったものの、1926年(大正15年)4月1日に東岡崎 - 小坂井間26.1 kmが開通した[86]。同日より神宮前 - 豊川間の直通列車が運行されたほか、小坂井駅における対面乗り換えによる豊橋方面への連絡運輸も行われた[84][注釈 6]。

残る豊橋(吉田)方面への路線については、1926年(大正15年)5月24日に宝飯郡下地町より豊橋市に至る路線の敷設免許を取得[70][88]、国府 - 小坂井間に伊奈信号所(現・伊奈駅)[注釈 7]を新設して分岐し、同じく新設する平井信号所にて豊川鉄道線と合流、従来の豊川鉄道線の北側に愛電による単線構造の新線を敷設して両社で共用し、複線運転を行うこととした[70]。

1927年(昭和2年)6月1日に伊奈信号所 - 吉田間5.0 kmが開通し、約5年の工期を経て豊橋線は神宮前 - 吉田間62.2 kmの全線が開通した[89]、総建設費は約1600万円にのぼり、これは当時の資本額を超え、総資産額の約6割に相当する巨額であった[77]。

愛電は全線開通と同時に豊橋線のダイヤ改正を行い[70]、神宮前 - 吉田間に主要駅にのみ停車する急行列車を60分間隔で設定[70]。うち1往復を井戸田・東岡崎・伊奈の3駅にのみ停車する特急列車とし[90]、これらの優等列車には全線開通時に導入した新型車両電7形を充当した[91]。特急は神宮前 - 吉田間を63分(表定速度59 km/h)、急行は同区間を72分(同52 km/h)で結び[70]、当時の東海道本線の普通列車が熱田 - 豊橋間に110分を要していたことと比較して大幅な所要時分短縮を実現した[70]。また、これら優等列車の表定速度は当時の私鉄路線において最速とされた阪神急行電鉄(現・阪急電鉄)神戸線の普通列車の51 km/hを上回り[70]、日本国内の私鉄路線において運行される列車では最速を記録した[70]。

既存路線の改良

愛電は岡崎線(豊橋線)の延伸工事と並行して、既開業区間・路線についても複線化および軌道強化による軸重上限の引き上げ[92][93]、さらに従来直流600 Vであった架線電圧の直流1,500 Vへの昇圧を順次実施した[8]。

岡崎線については、1925年(大正14年)6月に神宮前 - 東岡崎間の架線電圧を1,500 Vへ昇圧し、以降の開通区間については当初より架線電圧を1,500 V仕様とした[65]。複線化工事は、1924年(大正13年)4月に有松裏 - 矢作橋間、同年10月には有松線として開業した区間に相当する鳴海 - 有松裏間が順次完成した[94]。この段階で、鳴海以東では矢作橋 - 東岡崎間のみ単線で残されたが、同区間についても1926年(大正15年)4月の東岡崎 - 小坂井間開通と同日に複線化工事が完成し[95]、鳴海 - 小坂井間は全線複線区間となった[95]。

その後、神宮前 - 鳴海間の単線区間についても段階的に複線化工事および急曲線区間の改良工事を実施した[77]。1927年(昭和2年)12月に鳴海 - 東笠寺間、1930年(昭和5年)4月に呼続 - 笠寺(現・本笠寺)、同年7月に堀田 - 呼続間の工事がそれぞれ完成し[77]、豊橋線は神宮前 - 堀田間・笠寺 - 東笠寺間の2区間を除いて全線複線化された[77]。

複線区間延伸および急曲線区間改良後の1930年(昭和5年)9月20日に実施されたダイヤ改正[91]においては、神宮前 - 吉田間の特急の所要時分は3分短縮されて60分となり、急行も同区間の所要時分が2分短縮されて70分となった[96]。さらに特急と同一の停車駅設定ながら、特急よりも3分速い57分(表定速度65.7 km/h)で神宮前 - 吉田間を結ぶ超特急「あさひ」が新設された[91]。超特急「あさひ」には当時の愛電における最新型車両であったデハ3300形が充当され[91]、運行時には前頭部に朝日(旭日)と波のイラストが入った長方形の大型ヘッドマークが掲出された[96]。

常滑線については、前述の通り1920年(大正9年)10月より段階的に複線化を推し進めてきたが[53]、1925年(大正14年)6月の柴田 - 名和村(現・名和)間の複線化工事完成をもって、両端区間である神宮前 - 伝馬町間および大野町 - 常滑間を除く全区間が複線化された[53]。架線電圧の1,500 V昇圧は1929年(昭和4年)1月に実施され、愛電の幹線路線は架線電圧1,500 V仕様で統一された[97]。

事業者合併および子会社設立による路線網拡大

| |

| 種類 | 株式会社 |

|---|---|

| 本社所在地 |  日本 日本愛知県幡豆郡西尾町 |

| 設立 | 1910年(明治43年)2月 |

| 業種 | 鉄軌道業 |

| 代表者 | 社長 鳥山武平 |

| 資本金 | 2,000,000円(払込額) |

| 関係する人物 | 岩瀬弥助(初代社長) |

| 特記事項:上記データは1926年(大正15年)現在のもの[98]。 | |

愛電が豊橋線計画を推進した1922年(大正11年)当時、幡豆郡西尾町から碧海郡明治村を経由し、豊橋線の経路の中途に位置する碧海郡矢作町までを結び、愛電の宇頭駅において接続する鉄道路線を敷設する計画が地元より持ち上がった[99]。愛電は地元有力者と折衝の末、資本金の5割を出資して資本参加することを決定[99]、その後起点を矢作町から碧海郡安城町(現在の安城市)の今村駅(現・新安城駅)へ変更し、1925年(大正14年)に碧海電気鉄道が設立された[99]。資本金は100万円、社長は愛電社長の藍川が兼務し、本社は愛電本社内に設置された[99]。

1926年(大正15年)7月に今村 - 米津間11.8 kmが開通し、当初は架線電圧を愛電豊橋線と共通の直流1,500 Vとした[100]。米津以南は別途幡豆電気鉄道として出願していたが[101]、後述する西尾鉄道との合併により碧海電鉄の西尾延長に計画が変更された[102][注釈 8]。碧海電鉄の西尾延伸は段階的に実施され、1928年(昭和3年)10月の碧電西尾口(仮) - 西尾間3.4 kmの開通をもって全線開通した[104]。終点の西尾では後述する愛電西尾線(旧西尾鉄道線)と接続し[99]、西尾線吉良吉田まで直通運転を行うため、全線の架線電圧を西尾線と共通の直流600 Vに降圧した[99]。

次いで愛電は、幡豆郡西尾町を拠点として吉良吉田・岡崎方面へ路線網を有した西尾鉄道を1926年(大正15年)12月1日付[105]で吸収合併した。

西尾鉄道は1910年(明治43年)2月に西三軌道として設立され[105]、1916年(大正5年)2月までに岡崎新 - 西尾 - 吉良吉田間22.6 kmおよび西尾 - 港前間4.0 km(愛電への継承後「西尾線」と呼称)の各路線を順次開通させた事業者である[105]。全線とも軌間762 mm(特殊狭軌)の非電化路線であり[9]、蒸気機関車牽引による客貨輸送を行った[9]。同社は1923年(大正12年)頃より電化による動力近代化を計画したが[9]、同時期には前述碧海電気鉄道の創業や、同社と同じく幡豆地方に路線を有する三河鉄道の電化計画などが持ち上がる一方[9]、同社路線は施設の老朽化対策などに追われて電化計画は停滞、路線の競争力低下による存続の危機が懸念される状況に陥った[9]。1926年(大正15年)に至り、西尾鉄道は愛電からの合併提案を受諾し合併が実現した[9]。

合併後、愛電は西尾線の電化および軌間拡幅工事に着手した[9]。電化工事に用いる変電機器一式は前述した岡崎線の架線電圧1,500 V昇圧に際して不要となった600 V対応機器を転用し[106]、また急曲線が存在した西尾駅付近の路線については新線への切り替えによる曲線改良工事を実施、西尾町の都市計画と協調し西尾駅を新線上へ移転した[106]。1928年(昭和3年)9月に西尾駅の移転と西尾 - 吉良吉田間・西尾 - 港前間の電化・路線改良が完成し[106]、同年10月の碧海電気鉄道線の西尾延伸開通に伴って相互直通運転が開始された[9]。残る西尾 - 岡崎新間については、各所に点在した急曲線の改良とともに、常滑線の架線電圧1,500 V昇圧に際して不要となった600 V対応機器を転用して電化工事が実施され[106]、1929年(昭和4年)4月に完成した[9]。

さらに、愛電が過去に資金的な問題から計画を断念した「半田線」(常滑線より分岐して知多半島東岸地区へ至る路線)[40]が、大正年間末期に地元有力者によって再度計画され[7]、1926年(大正15年)11月20日に常滑線太田川より半島東岸南部の河和に至る路線の敷設免許が交付された[107]。愛電は指導協力の要請を受諾する形で同社の資本金300万円のうち100万円を引き受けて資本参加し[108]、1927年(昭和2年)11月に知多鉄道が設立された[104][注釈 9]。社長は碧海電気鉄道と同じく愛電社長の藍川が兼務し[108]、本社も愛電本社内に設置された[110]。

愛電による技術・資金両面の援助を受けて建設工事は順調に進み[109]、1931年(昭和6年)4月1日に太田川 - 成岩間15.8 kmが[111]、翌1932年(昭和7年)7月1日には成岩 - 河和口間10.0 kmがそれぞれ開通した[112]。架線電圧は常滑線と共通の直流1,500 V仕様とし、開通当初より常滑線へ直通運転を行った[109][注釈 10]。

なお、同じく資金面で断念した(常滑線より知多半島南部に至る路線)も1927年(昭和2年)12月6日に西浦鉄道として多屋駅 - 知多郡小鈴谷村大字坂井間[注釈 11]の敷設免許を出願し、事務所を愛電本社内に置いたが、こちらは沿線の乗合自動車・貨物自動車との競合で経営困難として却下されている[114]。

西尾鉄道の吸収合併により、愛電の資本金は1709万1050円(うち払込資本金1264万7300円)となり、保有路線の営業キロは約117 kmとなった[118]。さらに子会社かつ愛電が業務全般を代行した碧海電気鉄道[99]および知多鉄道[108]の両社路線を加えると総営業キロは150 kmを超え[104]、愛電は名岐鉄道とともに名古屋地区における二大電鉄会社と並び称された[118]。

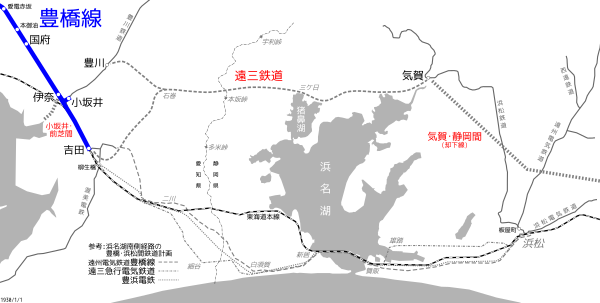

また、愛電は東三河地方の有力者によって立案された、豊橋線と接続して豊橋 - 浜松間を結ぶ電気鉄道の敷設計画に賛同し[119]、1927年(昭和2年)9月の設立に際しては発起人として参加した[119]。遠三鉄道は豊橋市より浜松市郊外の引佐郡気賀町に至る路線の敷設免許を取得[120]、気賀駅(後の気賀口駅)において浜松鉄道線(後の遠州鉄道奥山線)と接続して浜松市と結ぶこととし[119]、また愛電は1928年(昭和3年)8月に遠三鉄道の路線を延長する形で気賀より静岡に至る路線の敷設免許を申請した[119]。しかし愛電の免許申請は却下され、遠三鉄道線も同時期の経済不況の影響によって着工に至らなかった。同社が保有した敷設免許は1931年4月2日に愛電へ譲渡されたが[121]、着工されることはなかった[119]。

上記以外の未成線については#未成線を参照。

名古屋市中心部への路線延伸計画

1927年(昭和2年)4月に名古屋市電東郊線が堀田まで開通した[66]。これを受けて、愛電は翌1928年(昭和4年)4月に豊橋線沿線から市電東郊線との連絡運輸による名古屋市東部への最短ルートの中継駅として堀田駅を開業[66]。井戸田駅に代わる特急停車駅とした[122]。

さらに愛電は自社路線によって名古屋市中心部へ直接乗り入れることを計画、1927年(昭和2年)2月に名古屋市南区熱田から同南区金山に至る路線の敷設免許が交付され[123]、さらに金山から中区西菅原町(現在の丸の内)に至る地下鉄道の敷設免許を申請した[124]。この愛電による申請ルートは、旧・名古屋鉄道(後の名岐鉄道)が「名古屋地下鉄道」名義で1926年(大正15年)10月に免許申請した名古屋 - 熱田間の地下鉄道のルートと一部競合し、異なる事業者による2路線が競願する形となった[125]。

ただしこれらの申請は、愛電および旧・名古屋鉄道(名古屋地下鉄道)とも事業内容に対して資本面が脆弱であったことから却下される可能性が高いと見られていた[125]。また、愛電と旧・名古屋鉄道という名古屋地区を代表する二大郊外路線を相互連絡し、名古屋市東西方面を直通する路線とすることが利用者の利便性向上に繋がり、ひいては両社にとって将来の発展性の観点から極めて得策であるとの結論から[125]、愛電と旧・名古屋鉄道の両社は共同出資で名古屋地下鉄道(資本金1500万円)を設立し、同社によって地下鉄道を建設する計画を策定した[125]。

名古屋地下鉄道の路線は名古屋 - 熱田間 7.2 km、全区間を道路直下の地下に建設し、中途に伏見町・栄町・上前津・別院前・沢上の5駅を設置することとした[125]。また旧・名古屋鉄道は起点駅を従来の柳橋から名古屋へ移転し、枇杷島橋付近から地下新線へ切り替えること[125]、愛電は熱田 - 金山間の敷設免許申請を取り下げることなどが両社間で取り決められた[126]。名古屋地下鉄道の発起人総代には愛電社長の藍川、旧・名古屋鉄道の代表取締役社長職にあった富田重助[人物 3]の両名が就き、その他両社の重役が全員発起人として参加した[126]。

同計画は道路を管轄する名古屋市当局による意見提起を経て、1929年(昭和4年)1月21日に正式に関係省庁へ提出された[126]。しかし、同時期に発生した昭和恐慌に端を発する経済情勢悪化によって資金調達が難航し、実現には至らなかった[126][注釈 12]。なお、計画申請は1931年(昭和6年)6月20日に却下されている[130]。

三河鉄道との合併計画

西三河地方において多くの路線網を有し、愛電と競争関係にあった三河鉄道は[131]、1927年(昭和2年)8月の新三河鉄道の設立に際して資本参加し[131]、同社の保有した西加茂郡挙母町(現・豊田市)から名古屋市の東大曽根町(千種)に至る鉄道路線の敷設免許[132]を事実上手中に収めた[131]。また同年7月には岡崎市内において路線網を有した岡崎電気軌道を吸収合併し[133]、岡崎 - 挙母 - 千種間を結び西三河地方と名古屋を直結する路線の敷設を構想した[131][注釈 13]。

しかし、愛電が西尾鉄道の吸収合併および碧海電気鉄道の設立により幡豆地区に路線網を展開したことより、同地区においても事実上愛電と競争関係を持つこととなった三河鉄道の保有路線の営業成績は大きく影響を受けた[134]。さらに同時期の経済不況の影響も加わって新三河鉄道の建設計画は凍結され[131]、三河鉄道は業績好転が困難な状況に陥りつつあった[131]。

この情勢下、愛電と三河鉄道は従来の対立関係を改めて協調関係を築くこととし[134]、1928年(昭和3年)6月に愛電豊橋線の新知立 - 牛田間に分岐点(後の知立信号所)を新設、分岐点より三河鉄道線の知立駅に至る連絡線を開通させて[135]貨物列車の相互直通運転を開始した[134]。その後、愛電豊橋線の一ツ木から三河鉄道線の重原に至る連絡線など複数の連絡線の建設が計画されたが[134]、同時期には協調関係からさらに踏み込んで両社の合併案が浮上、管轄省庁である鉄道省からも合併を推奨された[134]。

合併には愛電・三河鉄道双方とも積極的であり[134][136]、愛電の大株主であった東邦電力(名古屋電灯の後身)の神谷啓三の斡旋を受け、1930年(昭和5年)4月4日に合併契約が締結され[137]、同年4月22日に開催された愛電の臨時株主総会において合併が承認された[138][1]。この合併申請は1930年(昭和5年)7月3日に認可されたが[137]、合併に関する事務手続き中途にて発覚した三河鉄道の保有資産に関する解釈を巡って両社の関係は急速に悪化し[136]、合併手続きは中断された[136]。その後、同年9月に愛電側より合併拒否を通告[136]、翌1931年(昭和6年)6月24日に開催された愛電の定期株主総会において合併解消が可決されたことにより[138]、合併案は消滅した[131]。

交渉決裂後の両社の対立は以前にも増して先鋭化したと伝わるが[139]、後年の交通統合によって三河鉄道は1941年(昭和16年)6月に愛電の後身である名古屋鉄道へ吸収合併された[140]。

二度目の経営危機

1929年(昭和4年)に発生した世界恐慌の影響により[10]、日本国内においても国家主導で消費節約が進められ、さらに同年秋の大豊作に起因して米価が暴落するなど悪条件が重なり、昭和恐慌と呼ばれる経済不況に突入した[10]。

豊橋線の建設や子会社設立など積極的に設備投資を行った愛電は、営業成績も大正年間末期まで好調であったが、昭和初期には再び停滞に転じた[10]。さらに昭和恐慌の影響によって1929年(昭和4年)をピークに業績が急激に悪化し、1931年(昭和6年)度には営業収入がピーク比で約25 %減少[10]、また積極的な財政支出が災いして借入金の利子支払いが大きな負担となりつつあった[10]。同時に最盛期は年7 %であった株主配当も年々減少し、1932年(昭和7年)下半期においては5 %に低下した[10]。

この情勢下において、愛電は名岐鉄道(1930年9月に旧・名古屋鉄道より改称、以下「名岐」と記す)や乗合バス各社と提携し旅客誘致に努め、また車内でビールを提供するイベント列車「ビール列車」を常滑線神宮前 - 大野町間において運行するなど利用者増加に尽力した[10]。しかし、これらの政策も業績を立て直すには至らず、1931年(昭和6年)6月より従業員の給与削減を実施し[10]、さらに翌1932年(昭和7年)11月には従業員の解雇による人員整理を断行するなど、経営は危機的状況に陥った[10]。

昭和恐慌は1933年(昭和8年)頃に終息し、日本国内の景気回復とともに愛電の営業成績も好転[11]、同年4月をもって給与削減は撤回され、危機的状況を脱した[11]。

名岐鉄道との合併・名古屋鉄道成立

前述した旧・名古屋鉄道との合弁事業による名古屋市内への地下鉄道による路線延伸が構想された当時、両社の合併案が浮上した[141]。愛電社長の藍川、旧・名古屋鉄道社長の富田重助とも、地下鉄道開通後の両社の合併の可能性を否定しなかったが、地下鉄道計画が実現しなかったことにより合併案も自然消滅した[141]。さらに、1932年(昭和7年)頃には、愛電・名岐・瀬戸電気鉄道・伊勢電気鉄道の4社を対象とした名古屋圏を中心とする事業者統合案が浮上[141]、当時名古屋市商工会議所副会頭を務めた青木鎌太郎[人物 4]による斡旋が行われたものの、こちらも構想段階に留まった[141]。

その後、当時の鉄道大臣であった三土忠造によって1933年(昭和8年)9月に設立された「内閣交通審議会」における審議により[143]、細分化した地域交通事業者の統合による企業体力強化ならびに交通統制が国策として推進されることとなった[12]。それを受けて、鉄道同志会(現・日本民営鉄道協会)は地域別の交通事業者の統合に関する特別委員会を開催し[144]、愛知・岐阜地方の交通統制については愛電と名岐が担当委員として調査を行った[144]。その結果、愛電・名岐の2社を統合し愛知・岐阜地方(中京圏)における基幹事業者とすることが適当であるとの結論に至った[144]。

| 愛知電気鉄道 | 名岐鉄道 | |

|---|---|---|

| 公称資本金 (払込額) | 17,091,050円 (14,869,175円) | 19,001,000円 (14,874,000円) |

| 社債発行額 | 14,500,000円 | 12,000,000円 |

| 借入金 | 2,260,000円 | 0円 |

| 総資産額 | 36,119,636円 | 32,960,371円 |

| 鉄軌道収入 | 1,580,374円 | 1,465,404円 |

| 総収入 | 1,629,052円 | 1,681,306円 |

| 利益金 | 427,795円 | 419,912円 |

| 配当率 | 5 % | |

| 従業員 | 723名 | 1,570名 |

| 営業キロ | 122.2 km | 211.8 km |

| 保有車両数 | 353両 | 401両 |

愛電・名岐両社の1934年(昭和9年)下半期における資産および収益内容は右表の通りである[3]。このように、愛電が豊橋線建設などによる多額の債務を抱えていたのに対して、名岐は無借金経営を行っていた点を除くと、両社は経営規模・財務内容ともほぼ同等であり[3][12]、統合に際しては様々な困難が伴うものと予想された[144]。また名岐側は当時社長職にあった跡田直一が病気療養中であったという事情もあり、両社とも合併を積極的に推進する意図はなかったとされる[144]。一方で、かねてから両社の統合を希望した名古屋財界を中心として合併を推進する動きが外部より強まり[12]、愛電・名岐とも国策として推進された事業者統合の時流に抗うことは困難と判断するに至った[144]。青木や当時の名古屋市長であった大岩勇夫らの斡旋を受け[145]、愛電側は藍川が、名岐側は跡田の代理人として取締役の神野金之助[人物 5]がそれぞれ代表となり[145]、1934年(昭和9年)10月頃より合併に関する内交渉が開始された[145]。

翌1935年(昭和10年)1月に大岩による正式な合併勧告を受け[147]、愛電は同月21日に開催された重役会において、合併に合意し全てを藍川に一任することを決議した[147]。また名岐においても、病床にあった跡田より「合併やむなし」との同意を得て[147][注釈 14]、同月23日に開催された重役会において合併に合意する旨決議された[147]。これを受けて、同月30日より名古屋商工会議所において合併裁定案の作成会議が数回にわたって開催され[148]、青木・大岩のほか、愛知県知事の篠原英太郎、鉄道省名古屋鉄道管理局長の須田博[人物 6]、名古屋市商工会議所会頭の岡谷惣助[人物 7]の計5名が仲介人として同会議に出席した[148]。会議においては合併後の社長を愛電・名岐のどちらから選出するかが焦点となり[148]、特に名岐側は「自社が愛電を合併する」という立場を崩さず、跡田を社長とすることを強く求めた[148]。そのため当初は、跡田を取締役会長とし、社長には藍川が就任する折衷案が検討されたが[148]、最終的には藍川が跡田を社長に推して自らは副社長に就任する旨を表明し、解決した[148]。

1935年(昭和10年)2月14日に両社へ裁定書が下付され、翌15日に愛電・名岐とも裁定に応諾することを重役会にて決議[152]、同日午後に愛電側から藍川以下重役5名[152]、名岐側から常務取締役の山田芳市以下重役4名[152]が商工会議所に出向き、仲介人へ承諾書を提出した[152]。両者の直接折衝の末、存続会社を名岐として愛電は解散すること[13]、合併比率は1対1の対等合併とすること[13]、新会社の役員数は愛電・名岐出身者の双方同数とすること[13]、愛電の保有資産は全て名岐へ継承されること[13]、愛電従業員は待遇・報酬とも愛電在籍当時の条件を維持し勤続年数も愛電当時からの通算扱いとすること[13]などについて正式に合意し、同日に合併仮契約を締結した[152]。合併後の社名については、愛電側が「日本中部鉄道」「中部日本鉄道」「中部鉄道」を主張したのに対して[153]、名岐側は「名岐鉄道」ないし同社の旧社名である「名古屋鉄道」を主張して平行線を辿ったが[153]、同年5月5日に藍川・神野両代表者の折衝により合併後の社名を「名古屋鉄道株式会社」とすることを正式決定した[153]。

管轄省庁へ提出した合併申請は1935年(昭和10年)7月25日付で認可され[154]、同年8月1日をもって両社は合併し、愛知電気鉄道株式会社は解散した[154]。同時に名岐は社名を名古屋鉄道(名鉄)と改め、資本金3629万1050円(うち払込資本金2984万3175円)・営業キロ360.6 km・従業員約2,400名を擁する大事業者として発足した[154]。なお、合併後の社長に内定していた跡田が同年7月17日に死去したため[155]、合併当日に開催された役員会においては藍川が名古屋鉄道の初代社長に選任された[154]。

合併後、愛電が保有した常滑線・豊橋線・西尾線など各路線は「東部線」と総称された[156]。東部線は名岐由来の「西部線」[156]と比較して直線区間が多く[39]、使用する軌条は37 kgの重軌条(西部線は主に30 kg軌条を使用)と高規格で敷設されており[3][12]、高速鉄道路線としての設備条件を充足し運転・保守の両面で相対的に優れていた[12][39]。その技術水準の高さは後年の名鉄社内においても高く評価されたという[39]。

また合併当初は、列車の運行および車両の管理については愛電由来の東部線と名岐由来の西部線で管轄部署が分かれており[157]、1937年(昭和12年)に名鉄成立後における初めての新型車両として東部線・西部線にそれぞれ導入された流線形車両2形式のうち、東部線用の3400系は愛電出身の開発陣によって設計された[157][注釈 15]。同形式は「愛電と名岐両社の車両設計の集大成」と評され[156]、流線形状の前頭部と車体下部全周にわたって設置されたスカートを特徴とする[158]、優美な外観と高い走行性能を兼ね備えた優等列車用電車であった[156]。

年表

- 1906年(明治39年)12月4日 - 藍川清成ら7名の発起人により、私設鉄道法に基く熱田町 - 大高 - 常滑間の電気鉄道「知多電気鉄道」免許申請[159]

- 1909年(明治42年)9月23日 - 計画を軌道条例に基く軌道線へ変更、岩田作兵衛ら23名の発起人により「知多電車軌道」特許出願[160]

- 1910年(明治43年)

- 1912年(明治45年 / 大正元年)

- 1913年(大正2年)

- 1914年(大正3年)

- 1915年(大正4年)

- 1917年(大正6年)

- 1919年(大正8年)

- 1920年(大正9年)

- 1922年(大正11年)7月8日 - 東海道電気鉄道および新舞子土地開発の2社を吸収合併、資本金1516万2500円となる[168]

- 1923年(大正12年)

- 1924年(大正13年)1月15日 - 築港線大江 - 西六号(現・東名古屋港)間2.2km全通[56]

- 1925年(大正14年)6月15日 - 岡崎線神宮前 - 東岡崎間の架線電圧を直流600 Vから同1,500 Vへ昇圧[169]

- 1926年(大正15年 / 昭和元年)

- 1927年(昭和2年)

- 1928年(昭和3年)

- 1929年(昭和4年)

- 1930年(昭和5年)

- 1931年(昭和6年)9月20日 - 豊橋線複線化工事完成に伴うダイヤ改正実施、超特急「あさひ」運行開始[138]

- 1932年(昭和7年)

- 1933年(昭和8年)5月 - 業績回復により給与削減取り止め[173]

- 1934年(昭和9年)

- 1935年(昭和10年)

保有鉄道路線

開業当初における基幹路線であった常滑線[47]、東海道電気鉄道計画を継承し有松線を延長する形で開通した豊橋線[70]の二大幹線に加えて、常滑線の貨物支線と位置付けられる築港線[55]、旧西尾鉄道より継承した西尾線[118]の計4路線を保有した。西尾線はその経緯から他三路線とは線路が繋がっておらず、『鉄道停車場一覧』では豊橋線・常滑線・築港線を愛電本線と総称し[176]、西尾線(平坂方面を含む総称でもある)とは区別していた[177]。

その他、知多鉄道・碧海電気鉄道の傘下事業者2社については、前述の通り開業当初より業務全般を愛電が行っており[99][108]、同2社の路線は事実上愛電の一路線として、愛電の保有する路線との連絡運輸を緊密に行った[8]。

保有路線

業務代行路線

廃止路線

- 吉田臨港線:吉良吉田駅 - 吉田港駅 0.4 km … 1928年(昭和3年)10月1日廃止

未成線

- 名古屋市内乗入計画線(軌道条例)

- 名古屋市内への電車乗り入れは会社設立初期より構想されており、1909年(明治42年)11月24日には総延長41.0 kmにおよぶ市内乗入線の特許を申請している[178]。既に市内電車を運行していた名古屋電気鉄道はこの動きに強く反発し[179]、逆に愛電の営業圏である知多半島や三河方面への路線を出願するなど、一時両社は免許取得をめぐって互いを牽制し合う関係となっていた[178]。愛電は形勢不利とみたか、その後3度にわたる変更申請で市内線の総延長を7.3 kmまで縮小しており、それに対して名古屋電気鉄道は知多方面線の申請を取り下げるなど、両社間で調整が図られた[178]。

第1回出願路線

申請順 出願日 却下日 総距離 路線名 区間 区間距離 第1回[180] 1909年11月24日 1912年7月1日 計41.0 km 幹線 桃ノ木 松重町 20.9 km 第一分岐線 日置町 上園町 2.7 km 第二分岐線 金城村 武平町 3.2 km 第三分岐線 長塀町 前津小林 2.4 km 第四分岐線 新出来町 車道 2.0 km 第五分岐線 新出来町 大曽根 1.2 km 第六分岐線 赤塚 大曽根 0.9 km 第七分岐線 末広町 前津小林 0.4 km 第八分岐線 前津小林地内 1.4 km 第九分岐線 金山 古渡町 0.7 km 第十分岐線 神戸町 熱田西町 2.1 km 第十一分岐線 前津小林 御田 2.7 km 第2回[180] 1910年5月27日 1912年7月1日 計20.0 km 第一幹線(精進川線) 神宮坂 武平町 6.3 km 第一幹線(第一分岐線) 前津小林 久屋町 1.4 km 第一幹線(第二分岐線) 東古渡町地内 0.5 km 第二幹線(大曽根線) 前津小林 大曽根 4.7 km 第二幹線(千種停車場線) 山口町 千種町 1.8 km 第三幹線(外堀線) 山口町 泥江町 5.3 km 第3回[181] 1910年8月22日 1912年7月1日 計15.2 km 第一幹線(精進川線) 神宮坂 久屋町 6.0 km 第一幹線(東別院分岐線) 東古渡町地内 0.5 km 第二幹線(大曽根線) 久屋町 大曽根 3.0 km 第二幹線(葵町分岐線) 山口町 新栄町 1.5 km 第三幹線(車道線) 前津小林 山口町 4.0 km 第三幹線(千種分岐線) 車道 千種町 0.2 km 第4回[181] 1911年5月26日 1912年7月1日 計7.3 km (不明) 伝馬町 古渡町 4.2 km 古渡町 新柳町 2.1 km 新柳町 上園町 1.0 km

- 名古屋市内乗入計画線(軽便鉄道法)

- 上記軌道条例による市内線乗り入れ案とは別に、常滑線を名古屋市内へ乗入れさせる最低限度の路線として、軽便鉄道法による「東郊線(後の東陽町線)」が計画された[182][178]。しかし、この路線も免許失効までに開業に至らず未成に終わっている。

- 東郊線

- 神宮坂 - 新栄町 5.5 km:1911年(明治44年)1月23日出願[182]。

- 名古屋市内乗入計画線(地方鉄道法)

- 東陽町線の免許失効後は有松線(後の岡崎線・豊橋線)の建設に注力していたが、同線完成の目処がついた頃より、再び名古屋中心部への路線が構想されるようになった[130]。

- 市内乗入線・金山線

- 有松裏以東が高規格路線として建設されたのに対し、神宮前 - 有松裏間は曲線がきつく単線区間も残されていたため、高速運転が可能な別線を設け、別線から名古屋市中心部へ路線を伸ばす案が浮上した。しかし、免許を取得してから工事が始まるまでの間に沿線の都市化が進み、建設費の高騰が予想されたため、本星崎 - 大江間の支線が1932年(昭和7年)に起業廃止となった。残る区間も沿線からの高架化要求や諸問題(運河埋め立て問題、並走する国鉄線から分岐する貨物支線との交差など)の折り合いがつかず、1958年(昭和33年)に失効した[184][186]。

- 金山線は「市内乗入線」をさらに金山まで延長させるため出願した路線だったが、市内乗入線自体が実現困難になったことで同路線も計画が進展しなかった[185]。なお、当初は計画の経緯から東海道本線の西側に沿ったルートで免許を取得しているが、熱田駅前の用地取得などが困難なことから、1934年(昭和9年)12月20日に東海道本線東側沿いに変更する申請を行っている。この申請は受理され、本免許は名鉄合併後に構想される「東西連絡線」の一部となった[187]。

- 有松裏 - 名古屋駅前間別線

- 有松裏 - 名古屋駅前 17.2 km:1926年(大正15年)8月13日出願、1931年(昭和6年)12月23日却下[188]。

- 金山 - 西菅原町間別線

- 金山 - 西菅原町 3.7 km:1928年(昭和3年)7月4日出願、1932年(昭和7年)1月13日却下[189]。

- 尾張・知多方面未成線

- 内海線・半田線 (I) については#経済不況による経営危機も参照。

- 大高線

- 変更された常滑線第一工区(熱田 - 名和村間)のうち有松線と重複しない残区間。

- 名古屋 - 大垣間

- 名古屋 - 大垣 1920年(大正9年)2月20日出願、後に取下げ[191]。

- 横須賀町 - 半田町間

- 横須賀 - 半田 14.2 km:1920年(大正9年)11月16日出願、1925年(大正14年)7月8日却下[191]。

- 岡田支線

- 長浦 - 岡田 2.9 km 1923年(大正12年)5月10日出願、1924年(大正13年)3月14日取得、1929年(昭和4年)6月18日失効[191]。

- 元々は名古屋電気鉄道の知多循環線が岡田町地内を通過する予定だったことを端緒とする路線。知多方面線計画と異なり海岸線沿いに敷設された愛電線(後の常滑線)に対し、岡田町は木綿などを輸送する手段として愛電線より分岐する支線建設を要望した。愛電はこれに合意したものの、貨物輸送量を不安視した愛電は岡田町に対して想定輸送量を下回った場合における補償を主張した。岡田町側はこれに応じたものの、想定輸送量の基準について両者間で折り合いがつかず、そのまま着工期限を超過してしまった[194]。

- 三河方面未成線

- 豊川線については#建設開始から全線開通に至るまでも参照。

- 宇頭 - 米津間

- 宇頭 - 米津 11.9 km:1921(大正10年)8月16日出願、1922年(大正11年)7月返付[195]。

- 岡崎 - 豊富村間

- 岡崎 - 豊富村 16.5 km:1923年(大正12年)1月13日出願、同年12月17日免許、1931年(昭和6年)4月11日廃止許可申請[197]。

- 西尾鉄道の岡崎・額田方面線を継承した路線だが、山間区間の難工事および愛電の自動車営業線との重複を理由に建設が中止された[197]。

- 今村 - 若林間

- 今村 - 若林 4.5 km:1926年(大正15年)1月21日出願、1934年(昭和9年)7月11日返付[195]。

- 気賀 - 静岡間

- 気賀 - 静岡 79.0 km:1928年(昭和3年)8月24日出願、1931年(昭和6年)12月24日却下[195]。

- 小坂井 - 前芝間

- 小坂井 - 前芝 3.2 km:1929年(昭和4年)8月13日出願、1931年(昭和6年)7月26日却下[195]。

- 新岡崎 - 東岡崎間

- 新岡崎 - 東岡崎 4.1 km:1929年(昭和4年)12月26日出願、1930年(昭和5年)6月24日取得、失効日不明[195]。

- 東海道電気鉄道の免許線

- 遠三鉄道の免許線

保有鉄道車両

旅客用車両(電車)を延べ15形式86両、電気機関車を3形式計14両、電動貨車を1形式1両導入し[54]、その他貨車を大量に保有した[3]。電車・電気機関車とも、一部を除いて搭載する電気機器がアメリカ・ウェスティングハウス (WH) 社製の輸入品で占められていた点が特徴である[200][注釈 17]。

なお、愛電においては旅客用車両のうち制御車の記号を「サハ」とし[54]、電4形以降に導入された各形式については車両番号の初番を0とした[201]。また電3形以降に導入された各形式は、旅客用車両・電気機関車とも車両番号の末尾5を欠番とした[200]。これは新舞子における列車正面衝突事故の当該車両がいずれも末尾5であったことに起因し[54]、この方針は愛電のみならず愛電の子会社の保有車両にも踏襲された[54]。

旅客用車両

開業当初に導入された電1形および開業後間もなく増備された附1形はオープンデッキ構造であったが[202]、常滑線常滑延伸に際して導入された電2形は乗降口に客用扉が新設された[202]。上記3形式はいずれも4輪単車であったが[202]、常滑線複線化工事と並行して導入された電3形より2軸ボギー構造に変更され[203]、以降の導入車両は全て2軸ボギー車となった[203]。豊橋線の架線電圧1,500 V昇圧に際して導入された電6形は初回導入分を当時架線電圧が600 Vであった常滑線における運用を考慮して複電圧仕様とし[201]、後に導入した車両については1,500 V単電圧仕様とした[201]。電7形より車体を従来の木造から半鋼製に改めたほか車内をクロスシート仕様とし[204]、愛電最後の新型車両となったデハ3300形は18 m級の大型車体を採用した[205]。

その他、前述した碧海電気鉄道の架線電圧600 V降圧に際して電3形のうち4両が同社へ転籍し[203]、架線電圧1,500 V仕様であった同社保有のデ100形が愛電籍へ編入されてデハ1010形となった[206]。

上掲各形式のうち、電3形以降のボギー車各形式については、1927年(昭和2年)11月に実施された形式称号改定において「電○形」「附○形」の形式称号を廃止し、各形式の初号車(トップナンバー車両)の記号番号を形式称号とするよう改められている[207]。そのため、改定後に導入されたデハ3300形やデハ1010形などは「電○形」「附○形」の形式称号を付与されたことはない[205][206][207]。

このうち、愛電当時に全廃された電1形・電2形・附1形の各形式[202]を除く全車が現・名鉄へ継承された[208]。

- 電1形・附1形

- 電2形

- 電3形 → デハ1020形

- 電4形 → デハ1030形

- 電5形・附2形・附2荷形 → デハ1040形・サハ2000形・サハユ2010形・サハニ2030形

- 電6形 → デハ1060形・デハ1066形

- 電7形・附3形・デハ3090形 → デハ3080形・サハ2020形・デハ3090形

- デハ3300形・デハ3600形・サハ2040形

- デハ1010形

電気機関車・電動貨車

開業以来、貨物運輸は電動貨車デカ350形による輸送、もしくは旅客用車両による貨車牽引によって行われていたが[91]、築港線の開通に先立って電気機関車デキ360形が導入され[91]、次いでデキ370形、デキ400形の順に導入された[91]。

最後に導入されたデキ400形が箱形車体であるほかは、いずれも凸形車体を備える電気機関車である[91]。なお、デキ370形の一部は電6形電車と同様の理由により複電圧仕様で落成した[91]。

これらは全車とも現・名鉄へ継承された[91]。

貨車

鉄道事業以外の事業

電気供給事業

愛電は創設当初より鉄道事業のほか電気供給事業を兼業した[162]。事業は1911年(明治44年)4月に認可され[162]、鉄道敷設工事と並行して供給事業関連の工事も進めてまず同年12月に日長・名和両変電所と送電線を完成させる[162]。そして翌1912年2月11日の紀元節より愛知郡鳴海町と知多郡西部の7町(有松・大高・横須賀・岡田・大野・常滑・西浦)への電灯供給を開始して開業した[162]。3か月後、5月末時点での電灯数は3,910灯、動力用電力供給は78馬力であった[162]。

供給町村については、開業以後1922年にかけて下記のように拡大していった[209]。

- 1912年供給開始:知多郡上野村・八幡村・旭村・三和村・鬼崎村

- 1913年供給開始:愛知郡笠寺村、知多郡小鈴谷村・野間村・内海町

- 1914年供給開始:知多郡大府町・富貴村・河和町

- 1915年供給開始:愛知郡天白村・豊明村

- 1917年供給開始:愛知郡東郷村、西加茂郡三好村、知多郡豊浜町・師崎町

- 1918年供給開始:西加茂郡保見村

- 1922年供給開始:知多郡東浦村

愛電による電気供給事業は中途経済不況による産業向け電力需要の低下や一般家庭の廃灯によって業績が伸び悩んだ時期があったものの[211]、鉄道事業と比較してコスト面で有利な電力供給事業は、大正期に愛電が経営危機に陥った際には貴重な収入源として会社存続を支えた存在であった[209]。

1927年12月、東京の電力会社東京電灯が愛知県に進出し、名古屋市とその周辺を電力供給区域とする許可を得た[212]。この動きは、名古屋から東へ勢力を拡大していた東邦電力に報復するためのものであったが、東京電灯が取得した供給区域には知多郡も含まれており、実際に1929年12月鳴海・岡田両変電所を置いて送電を始めた[212]。翌1930年12月にこうした東京電灯の事業は東邦電力に吸収され、東京電灯の名古屋進出という目論見は短期間で潰えたが[212]、その間愛電では、自社電源を一切持たず大部分を東邦電力からの受電に依存するため、料金面で東京電灯に対抗できないことが明らかであり、東邦電力か東京電灯のどちらかとの統合を図るようになったという[213]。

結局愛電は1929年(昭和4年)6月25日開催の株主総会において電気供給事業を新会社へ譲渡すると決定した[214]。電灯8万灯・電力5000馬力の規模を擁する愛電の供給事業は、一旦新設の「愛知電力株式会社」が1930年4月30日付で譲り受ける[138]。供給事業は最終的に東邦電力へと譲渡するという内約があり、この愛知電力の株式の一部は東邦電力が保有していた[215]。翌1931年5月、愛知電力は東邦電力との間に事業譲渡契約を締結、同年11月2日付で東邦電力へ供給事業その他一切の資産・負債を移管し消滅した[216]。

こうして供給事業を手放した愛電であるが、同時期に発生した深刻な経済不況の影響により直後二度目の経営危機に陥った際に、供給事業から撤退したことは結果的に痛手となり、その影響は1931年度の営業収入がピーク比で25 %も減少したことに現れた[10]。

自動車事業

愛電は1919年(大正8年)5月に自社従業員による乗合バス個人事業を譲り受けて直営事業としたが、利用者が少なかったことから同年11月には早くも営業廃止された[217]。その後、昭和初期における乗合バス事業の興隆により愛電も1928年(昭和3年)12月より乗合バス事業を再開した[217]。当初の営業路線は国鉄熱田駅前 - 有松裏駅前間10.8 kmのみであったが[217]、新規路線の開業や中小事業者の吸収合併によって年々路線網を拡大した[218]。

1929年(昭和4年)1月には、更なる路線網拡大を目的として、幡豆郡吉田村(現在の西尾市)に本社を置く吉田自動車の全発行株式を取得、同社を完全子会社化した[219]。その後、吉田自動車は1933年(昭和8年)8月10日付で愛電自動車と社名を変更し[220]、翌1934年(昭和9年)2月に資本金を50万円に増資するとともに愛電より乗合バス事業の一切を譲り受けた[220]。同時に本社を愛電本社内へ移転し、愛電自動車は事実上愛電の自動車事業部門となった[220]。

愛電自動車は1934年(昭和9年)9月より本宿駅 - 蒲郡駅間の路線の運行を開始した[221]。この路線は同年開通した愛知県道38号蒲郡本宿線を経路としたが[221]、県道周辺の景観が優れていたことから、愛電自動車は同路線を「景観が箱根と似た区間を走行する路線」の意で「新箱根線」と命名、観光路線として宣伝した[221]。翌1935年(昭和10年)4月には車体を流線形とした新箱根線専用のバス車両を導入した[221]。流線形バスはアメリカのレオ・モーター・カー・カンパニー (REO) 製のシャーシに東京・日本自動車製の車体を装架したもので[221]、座席はクッションの効いた本皮張り仕様とするなど豪華かつ最新の仕様を取り入れたものとした[221]。車両価格は当時の一般的なバスの2倍強に相当する1台あたり8,000円であった[221]。計6台の流線形バスが導入された新箱根線は、運行車両の特徴的な外観と豪華な車内設備に加えて女性車掌による案内が好評を博し[221]、行楽期には全便とも満員となり積み残しが生じるほどであったという[221]。

1935年(昭和10年)8月の現・名鉄発足に伴って名鉄の子会社となった愛電自動車は[222]、翌1936年(昭和11年)1月20日付で社名を名鉄自動車と改称した[222]。後年陸上交通事業調整法を背景とした地域交通事業者の統合が行政より事実上強制されたことに伴って、親会社の名鉄と同様に数多くの自動車事業者を統合したのち[223]、太平洋戦争終戦後の1947年(昭和22年)6月10日付で名鉄へ吸収合併され、解散した[224]。

その他の事業

愛電は前述した1921年(大正11年)の東海道電気鉄道の吸収合併に際して、土地販売・住宅開発といった不動産業への進出を目的として、同時に新舞子土地開発を吸収合併した[225]。同社は常滑線沿線の新舞子地区の土地開発を行う目的で1912年(明治45年)に設立された事業者であったが[225]、業績不振により同社株主から愛電への吸収合併の要望が高まり、1922年(大正11年)7月に合併に至ったものであった[225]。その後愛電は1926年(大正15年)6月に鳴海土地を吸収合併して販路を広げ[95]、沿線各地において土地開発・分譲住宅の販売・新聞社協賛の住宅展示会の開催などを行った[226][169][138]。

また、愛電は常滑線の開通当時より知多半島沿岸地域を名古屋市近郊の手軽な観光地として紹介し旅客を誘致することを目論み[227]、大野町・古見の海岸に海水浴場を開設した[228]。これにより夏季の運賃収入が他季の約2倍にのぼったことから[227]、愛電はさらに新舞子に海水浴場を開設、自社運営の無料休憩所などを設けた[227]。1913年(大正12年)には前述した新舞子土地開発により旅館「舞子館」が開業[227]、さらに新舞子土地開発を吸収合併したのちは自社運営の野外演芸場や納涼施設「龍宮殿」を開設し、新舞子地区を総合リゾート施設のような形で開発した[227]。

その他、当時盛んとなりつつあった野球の試合開催を目的に「神宮球場、甲子園球場に並ぶ大球場[229]」として1927年(昭和2年)に建設、「名古屋市民になくてはならぬもの[228]」と評された愛電球場(のちの鳴海球場)[170]の運営も行った[228]。

脚注

注釈

注釈(人物解説)

出典

参考資料

公文書

- 国立公文書館所蔵資料

- 鉄道省 鉄道免許・名古屋鉄道(元愛知電気鉄道)18・昭和3年 「監督局 第8527号 車輌竣功図表訂正ノ件 昭和2年11月24日」

書籍(戦前)

- 商業興信所 編 『日本全国諸会社役員録 第34回』 商業興信所 1915年 国立国会図書館デジタルコレクション

- 馬場籍生 『名古屋新百人物』 珊珊社 1921年 国立国会図書館デジタルコレクション

- 須田博 『英国鉄道ノ労働問題』 鉄道大臣官房外国鉄道調査課 1924年 国立国会図書館デジタルコレクション

- 鉄道省大臣官房研究所 編纂 『鐵道設計圖表全集別冊 転轍轍叉明細圖』 鉄道時報局 1925年 国立国会図書館デジタルコレクション

- 馬場守次 『名古屋新百人物 続々』 珊々社 1925年 国立国会図書館デジタルコレクション

- 愛知県半田町 編 『半田町史』 半田町 1926年 国立国会図書館デジタルコレクション

- 鉄道省 編 『鉄道停車場一覧 昭和9年12月15日現在』 川口印刷所出版部 1935年 国立国会図書館デジタルコレクション

- 近藤喜一 『事業と人』 経済評論社 1935年 国立国会図書館デジタルコレクション

- 『名古屋商工会議所議員名鑑 昭和十二年版』 総合経済研究所 1937年 国立国会図書館デジタルコレクション

- 宮本政幸 『国民産業物語 運輸交通編 電車の話』 陽文社 1944年 国立国会図書館デジタルコレクション

書籍(戦後)

- 名古屋鉄道株式会社社史編纂委員会 『名古屋鉄道社史』 名古屋鉄道 1961年5月

- 東邦電力史編纂委員会(編)『東邦電力史』東邦電力史刊行会、1962年。

- 電気学会 『電気鉄道ハンドブック』 電気学会 1962年

- 知多市誌編さん編集委員会 『知多市誌 本文編』 知多市 1981年

- 和久田康雄 『日本の私鉄』 岩波書店 1981年

- 白井昭・白井良和・井上広和 『日本の私鉄4 名鉄』 保育社 1982年8月 ISBN 4-586-50521-4

- 名古屋鉄道広報宣伝部 『名古屋鉄道百年史』 名古屋鉄道 1994年

- 徳田耕一『名鉄の廃線を歩く』 JTB 2001年8月 ISBN 978-4533039232

- 井戸田弘『東海地方の鉄道敷設史 II』 2006年

- 井戸田弘『東海地方の鉄道敷設史 III』 2008年

- 今尾恵介(監修) 『日本鉄道旅行地図帳』7号 新潮社 2008年11月 ISBN 978-4107900258

- 服部重敬『名古屋本線東部・豊川線』 1巻 フォト・パブリッシング 2024年 ISBN 978-4802134354

雑誌記事

- 『鉄道ピクトリアル』 鉄道図書刊行会

- 渡辺肇・加藤久爾夫 「私鉄車両めぐり(87) 名古屋鉄道 3」 1971年3月号(通巻248号) pp.60 - 65

- 徳田耕一 「名車の軌跡 知多鉄道デハ910物語」 1979年12月臨時増刊号(通巻370号) pp.149 - 153

- 青木栄一 「名古屋鉄道のあゆみ -その路線網の形成と地域開発-」 1986年12月臨時増刊号(通巻473号) pp.65 - 81

- 小川功 「明治大正期の名鉄経営者と名古屋財界 -神野金之助重行・福沢桃介を中心に-」 1986年12月臨時増刊号(通巻473号) pp.86 - 89

- 三木理史 「名鉄と観光 -沿線地域の開発-」 1986年12月臨時増刊号(通巻473号) pp.90 - 96

- 白井良和 「名古屋鉄道の車両前史 現在の名鉄を構成した各社の車両」 1986年12月臨時増刊号(通巻473号) pp.166 - 176

- 白土貞夫 「絵葉書に見る昔日の名古屋鉄道」 1996年7月臨時増刊号(通巻624号) pp.68 - 71

- 青木栄一 「名古屋鉄道のあゆみ [戦後編] -路線網の形成と地域開発-」 1996年7月臨時増刊号(通巻624号) pp.93 - 106

- 柚原誠 「総説:名古屋鉄道」 2006年1月臨時増刊号(通巻771号) pp.10 - 17

- 松永直幸 「名鉄沿線 歴史のある風景」 2006年1月臨時増刊号(通巻771号) pp.181 - 186

- 名鉄資料館 「知られざる名鉄電車史2 2つの流線型車両 3400形と850形」 2007年8月号(通巻792号) pp.106 - 112

- 白井昭 「600 V時代の名鉄 西尾蒲郡線(前編)」 2008年10月号(通巻809号) pp.108 - 113

- 松永直幸 「名鉄沿線の古レール -全274駅を調査-」 2009年3月臨時増刊号(通巻816号) pp.150 - 157

- 藤井建 「岡崎を中心とした名鉄電車こぼれ話」 2009年3月臨時増刊号(通巻816号) pp.158 - 163

- 澤内一晃 「名鉄の私有貨車」 2009年3月臨時増刊号(通巻816号) pp.208 - 211

- 『鉄道ファン』 交友社

- 清水武 「エバーグリーン賞を受賞した名鉄3400系を讃える」 1993年7月号(通巻387号) pp.84 - 89

- 『鉄道史料』 鉄道史資料保存会

- 鉄道史料編集部 「連載:鉄道施設 轉轍器及び轍叉」 通巻40号 1985年11月 p.77

- 『鉄道時報』 鉄道時報局

- 「東京市街高架鐵道建設概要」 通巻796号 1914年12月 pp.28 - 29

- 「箱根を巡る登山鐵道(二)」 通巻922号 1915年5月 pp.34 - 35

- 『研究紀要』 岡崎地方史研究会

- 藤井建「岡崎と西尾を結んで走った軽便鉄道「西尾鉄道」の記録」、通巻41号、2013年3月

新聞記事

- 朝日新聞中部版

- 西尾典祐 『創意の人々 名古屋鉄道・藍川清成 上』 2008年7月17日夕刊

- 西尾典祐 『創意の人々 名古屋鉄道・藍川清成 中』 2008年7月24日夕刊

- 西尾典祐 『創意の人々 名古屋鉄道・藍川清成 下』 2008年7月31日夕刊

- 大阪時事新報(神戸大学附属図書館「新聞記事文庫」収録)

- 『名古屋を中心として東電と東邦の電力戦』 1928年12月25日