ネガティブフィードバック機構

ネガティブフィードバック(負帰還または平衡帰還)は、システム、プロセス、または機構の出力のある機能が、入力の変化または他の妨害によって引き起こされるかどうかにかかわらず、出力の変動を減少させる傾向のある方法でフィードバックされるときに発生する過程のこと。

典型的な例は、暖房システムのサーモスタットである。温度が下がりすぎると、ヒーターは再びオンになる。いずれの場合も、サーモスタットによって生成された「フィードバック」がトレンドを「否定」する。

例えば、マイクをスピーカーに近づけすぎて、マイクが拾っている音そのものを増幅してしまうような鳴き声の「フィードバック」ループや、原子炉の加熱の暴走と最終的なメルトダウンのようなものである。

逆の傾向であるポジティブフィードバック は、傾向がプラスに強化されて増幅が生じる場合である。たとえば、マイクがスピーカーに近づきすぎると、キーキーという「フィードバック」ループが発生し、マイクが拾う音そのものが増幅される。 あるいは原子炉の暴走加熱と最終的なメルトダウン。

ポジティブフィードバックが指数関数的な成長や振動、カオス的な振る舞いを通して不安定性をもたらす傾向があるのに対し、ネガティブフィードバックは一般的に安定性を促進する。ネガティブフィードバックは、平衡への落ち着きを促進し、摂動の影響を減少させる傾向がある。適切な量の補正が最適なタイミングで適用されるネガティブフィードバックループは、非常に安定し、正確で、応答性が高くなる。

ネガティブフィードバックは、機械工学や電子工学で広く使われているほか、生物の内部でも使われている[1][2]。一般的なネガティブフィードバックシステムは制御システム工学で研究されている。

ネガティブフィードバックループもまた、地球上のさまざまなシステムにおいて、大気のバランスを維持する上で不可欠な役割を果たしている。そのようなフィードバックシステムのひとつが、太陽放射、雲量、気温の相互作用である。

概要

多くの物理系や生物系では、質的に異なる影響が互いに対立することがある。例えば生化学では、ある化学物質のセットが、ひとつの系をある方向に動かすのに対し、別の化学物質のセットは、この同じ系を反対の方向に動かす。これらの相反する影響の一方または両方が非線形である場合、平衡点が生じる。

生物学では、このプロセス(一般的には生化学的な)をホメオスタシス(恒常性)と呼ぶことが多い。一方、力学では、より一般的な用語は力学的平衡である。

工学、数学、物理学、生物学では、システムが引き寄せられる点を表す一般的な用語として、アトラクター、安定状態、固有状態/固有関数、平衡点、セットポイントなどがある。

制御理論では、負はフィードバックの数学モデルにおける乗数の符号を指す。デルタ表記では、-Δ 出力は入力に加えられるか、または入力に混合される。多変量システムでは、ベクトルは、いくつかの影響が部分的に補完し合い、部分的に対立し合うことを説明するのに役立つ[3]。

ある著者は、特にビジネスシステムのモデリングに関して、システムの望ましい動作と実際の動作の間の差の減少を指すためにネガティブを使用する[4][5]。一方、心理学の文脈では、ネガティブは、フィードバックの価(魅力的か嫌悪的か、賞賛か批判か)を指す[6]。

これとは対照的に、ポジティブフィードバックとは、特定の摂動の大きさを増加させるようにシステムが応答するフィードバックであり、安定化ではなく元の信号の増幅をもたらす。ポジティブフィードバックがあり、利得が1より大きい系は、暴走状態になる。ポジティブフィードバックもネガティブフィードバックも、動作にはフィードバックループが必要である。

しかし、ネガティブフィードバックシステムは依然として振動の影響を受ける可能性がある。これは、どのループでも位相がずれることによって起こる。このような位相シフトにより、ある周波数のフィードバック信号は最終的に入力信号と同位相になり、ポジティブフィードバックに転じて暴走状態を引き起こすことがある。位相シフトが180度になる時点より前であっても、ネガティブフィードバックループの安定性が損なわれ、外乱後にアンダーシュートやオーバーシュートが増加することになります。この問題は、補償と呼ばれる設計ステップで、問題のある周波数の位相を減衰させるか変更することで対処されることが多い。システムにもともと十分な減衰がない限り、多くのネガティブフィードバックシステムにはローパスフィルタや緩衝回路・緩衝装置が取り付けられている。

事例

実装の詳細

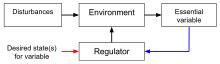

誤差制御型レギュレーション

フィードバックの1つの使用法は、外乱(Dと言う)の影響を最小にするために、システム(Tと言う)を自己制御させることである。ネガティブフィードバックループを使用すると、ある変数(たとえば、プロセス変数、Eとする)の測定値が、システム状態の操作誤差を推定するために、必要な値(「設定点」)から差し引かれ、この誤差は、測定値と必要な値との間のギャップを減らすために、レギュレータ(Rとする)によって使用される[8][9]。レギュレータは、システムの状態における誤差の解釈に従って、システムTへの入力を修正する。このエラーは、緩慢なものから急速なものまで、様々な妨害または「動揺」によってもたらされる可能性がある[10]。このようなシステムにおける制御は、単純な「オン・オフ」制御から、エラー信号のより複雑な処理まで、さまざまなものがある[11]。

この枠組みでは、信号の物理的形態は複数の変換を受ける可能性がある。例えば、天候の変化により、家屋への熱入力(システムTの一例)に障害が発生し、温度計により温度の変化(「必須変数」Eの一例)として監視されることがある。そして、この量は、サーモスタット(「レギュレータ」)によって、「設定点」Sと比較された状態における電気的なエラーに変換され、その後、調整器(ガス制御弁と点火器に命令する「制御器」を含む)によって、最終的には、家屋への熱入力における最初の天候に関連した妨害に対抗するために、炉(「効果器」)によって提供される熱を変更するために使用される[12]。

エラー制御型レギュレーションは通常、比例-積分-微分コントローラー(PID制御)を用いて行われる。レギュレータ信号は、誤差信号、誤差信号の積分、誤差信号の微分の重み付き和から導出される。各成分の重みはアプリケーションに依存する[13]。

数学的には、レギュレータ信号は次のように与えられる:

このとき

は積分時間

は微分時間

ネガティブフィードバックアンプ

ネガティブフィードバック増幅器は、1927年にベル研究所のハロルド・スティーブン・ブラックによって発明され、1937年に特許が付与された(米国特許2,102,671)[14]「1928年8月8日に出願されたシリアルNo.298,155の継続出願」)[15][16]。「「この特許は 52 ページと 35 ページの図から構成されている。最初の 43 ページはフィードバック増幅器に関する小論文に相当する!」[17]。

増幅器におけるフィードバックには多くの利点がある[18]。設計では、フィードバックの種類と量を注意深く選択し、これらのさまざまな利点を秤にかけて最適化する。

アンプにおける負電圧フィードバックの利点

- 非線形歪みが軽減され、忠実度が高くなる。

- つまり、周囲温度、周波数、信号振幅の変動があってもゲインは安定したままである。

- 帯域幅がわずかに増加する。

- 入力インピーダンスと出力インピーダンスを変更する。

- 高調波、位相、振幅、周波数の歪みはすべて大幅に減少。

- ノイズの大幅な軽減。

ネガティブフィードバックには多くの利点があるが、フィードバックを持つアンプは発振することがあり(ステップ応答の記事を参照)、安定性を示すことさえある。ベル研究所のハリー・ナイキストは、アンプや制御系を含む安定なフィードバック系を識別するナイキスト安定性基準とナイキストプロットを提案した。

図は、ネガティブフィードバック増幅器の簡略ブロック図である。 フィードバックは、アンプ全体の(クローズドループ)ゲインをある値に設定する:

ここで、近似値は βA >> 1 であると仮定する。この式は、1 より大きいゲインには β < 1 が必要であることを示している。近似ゲイン 1/β は開ループ ゲイン A から独立しているため、フィードバックはゲインを「鈍感にする」と表現する。 ゲイン A が十分に大きい場合にのみ、A の変動 (たとえば、ユニット間の製造変動やコンポーネントへの温度の影響による) に対する閉ループゲインを調整する[20]。 この文脈では、係数 (1 βA) は「感度係数」と呼ばれることが多く[21][22]、電気インピーダンスや帯域幅などの他の事項を含むフィードバック効果のより広い文脈では「改善係数」と呼ばれる[23]。

外乱Dを含むと、アンプ出力は次のようになる:

これは、フィードバックが外乱の影響を「改善係数」(1+β A)だけ減少させることを示している。外乱Dは、アンプ内のノイズや非線形性(歪み)によるアンプ出力の変動、または電源などの他のノイズ源から発生する可能性がある[24][25]。

アンプ入力における差分信号I-βOは、「エラー信号」と呼ばれることがある[26]:

この式から、大きな「改善係数」(または大きなループ・ゲインβA)は、この誤差信号を小さく保つ傾向があることがわかる。

この図はネガティブフィードバック増幅器の原理を示しているが、実際の増幅器を片側順方向増幅ブロックと片側フィードバックブロックとしてモデル化することには大きな限界がある[27]。これらの理想化を行わない解析方法については、記事「ネガティブフィードバック増幅器」を参照のこと。

オペアンプ回路

オペアンプはもともとアナログ コンピュータを構築するための構成要素として開発されたが、現在ではオーディオ機器や制御システムを含むあらゆる種類のアプリケーションでほぼ普遍的に使用されている。

オペアンプ回路は通常、予測可能な伝達関数を得るためにネガティブフィードバックを採用している。オペアンプの開ループ利得は非常に大きいため、ネガティブフィードバックがない場合、小さな差動入力信号がアンプの出力を一方のレールまたは他方のレールに駆動してしまう。フィードバックを使用する簡単な例として、図に示すオペアンプ電圧増幅器がある。

オペアンプの理想化モデルでは、ゲインが無限大、入力インピーダンスが無限大、出力抵抗がゼロ、入力オフセット電流と入力電圧がゼロであると仮定しています。 このような理想的なアンプは、抵抗分圧器から電流を引きまない[29]。 ダイナミクス(過渡効果と伝搬遅延)を無視すると、理想的なオペアンプの利得が無限大であることは、このフィードバック回路が2つのオペアンプ入力間の電圧差をゼロにすることを意味する[29]。その結果、理想的なオペアンプを仮定した図の回路の電圧利得は、フィードバック分圧比βの逆数となる:

実際のオペアンプは、低周波数では高いが有限の利得Aを持ち、高周波数では徐々に減少する。また、入力インピーダンスは有限で、出力インピーダンスはゼロではない。

実用的なオペアンプは理想的なものではないが、十分に低い周波数での回路動作を理解するには、理想的なオペアンプのモデルで十分なことが多い。前のセクションで説明したように、フィードバック回路は閉ループ利得を安定化させ、アンプ自体の内部で発生する変動に対して出力を鈍感化させる[30]。

応用分野

機械工学におけるネガティブフィードバック

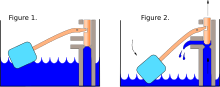

ネガティブフィードバック制御の使用例は、水位のボールコック制御(図参照)、または圧力調整器である。現代工学では、ネガティブフィードバックループはエンジン調速機、燃料噴射システム、キャブレターに見られる。同様の制御機構は、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫などの冷暖房システムにも使われている。

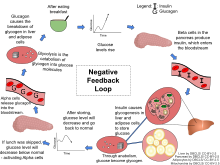

生体系におけるネガティブフィードバック

生体恒常性を保つために働く調節機構の動作原理である。体温の調節から血糖値の調節まで、その例は数多い。血糖値の場合、ホルモン分泌調節のフィードバック機構がうまくいかないと、血液中のグルコース濃度が急激に上昇し、糖尿病になる可能性がある。動脈血圧調節機構では圧反射や赤血球造血のようなポジティブフィードバックがある。

概念

ホルモン分泌調節フィードバック機構のネガティブフィードバックにおいて、制御系のホルモンにより、ポジティブフィードバック(正のフィードバック機構)のホルモンや自分自身や他のホルモンを抑制する機構。対象のホルモンの作用を不活性化し抑制することを言う。ホルモンの量が多くなるとホルモン産生を抑制せよと生体内で働くのは負のフィードバック機構である。またサイトカイン、蛋白質、細胞間ネットワークなどに対しても用いられる言葉である。

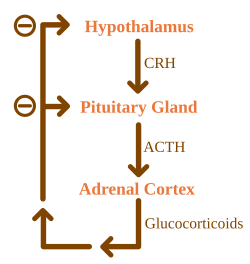

ホルモン分泌調節

ホルモンは正のフィードバックと負のフィードバック機構とで調整されているが、ソマトスタチンはインスリン及びグルカゴンの分泌を抑制するほか視床下部から下垂体に作用して成長ホルモンの分泌の抑制も行う。糖質コルチコイドの分泌によってインスリン様成長因子(IGF-1)産生が抑制されるほか、インスリン様成長因子結合タンパク質-1(IGFBP-1)の分泌によってIGF-1の作用が阻害される。IGF-1も下垂体に作用してネガティブフィードバック機構により成長ホルモンの分泌を抑制する。これらは互いに負のフィードバック機構の関係である。

分類

作用する対象によりそれぞれ名称が異なる。そのホルモンが自分自身に対して抑制する場合を超短経路フィードバック、一つ上位のホルモンに作用する際を短経路フィードバック、二つ以上の上位に作用する場合を長経路フィードバックと言う。

化学におけるネガティブフィードバック

可逆的な化学反応を起こす物質を含む閉鎖系は、ル・シャトリエの原理に従い、ストレスを軽減するために化学平衡を反応の反対側にシフトさせるネガティブフィードバックを示すこともある。例えば

- N2 + 3 H2 ⇌ 2 NH3 + 92 kJ/mol

反応物と生成物の混合物が密閉容器内で平衡に存在し、この系に窒素ガスが加えられると、平衡はそれに応じて生成物側にシフトする。温度が上昇すれば、平衡は反応物側にシフトし、逆反応は吸熱性であるため、温度は部分的に低下する。

自己組織化におけるネガティブフィードバック

自己組織化とは、あるシステムが「それ自身の行動や構造を組織化する」能力のことである[31]。しかし、ネガティブフィードバックも役割を果たすことがある[32]。

経済学におけるネガティブフィードバック

経済学では、自動的安定化装置(automatic stabilisers)とは、実質GDPの変動を抑えるために負のフィードバックとして働くことを意図した政府のプログラムである。 経済学の主流は、市場の価格決定メカニズムが需要と供給を一致させるように機能すると主張している。なぜなら、両者のミスマッチが商品の供給者と需要者の意思決定にフィードバックされ、価格が変化し、それによって矛盾が減少するからである。しかし、ノーバート・ウィーナーは1948年にこう書いている:

「自由競争はそれ自体が恒常的なプロセスである......という信念が多くの国にあり、アメリカでは公式の信条にまで高められている。残念ながら、そのような証拠は、この単純思考の理論に反している」[33]。

経済の均衡が市場原理によってこのように維持されるという考え方は、金融家のジョージ・ソロス[34]や、1988年から1994年にかけて世界銀行に在籍していた代表的な生態系経済学者で定常状態論者のハーマン・デイリー[35]など、多くの異端派経済学者からも疑問視されている。

環境科学におけるネガティブフィードバック

フィードバック理論の歴史

関連項目

脚注・参考文献

人体機能生理学 改訂第5版 杉 晴夫 南江堂