降着 (天文学)

降着 (こうちゃく、英: accretion) は、降着円盤の中で重力によってより多くの物質、特に気体状の物質を引きつけることにより、粒子が重い天体へと集積することである[1][2]。銀河、恒星、惑星など、ほとんどの天体は降着を経て形成された。

概要

地球やその他の地球型惑星が流星物質から形成されたという降着モデル (accretion model) は、1944年にオットー・シュミットにより提唱された。その後、ウィリアム・マクリーにより原始惑星理論 (protoplanet theory)、Michael Woolfson により捕獲理論 (capture theory) が提唱された[3]。1978年、アンドリュー・プレンティスは初期のラプラスの惑星形成のアイデアを復活させ、近代ラプラス理論 (modern Laplacian theory) を発展させた[3]。これらのモデルは完全には成功せず、提唱された理論の多くは記述的なものであった。

オットー・シュミットによる1944年の降着モデルは、1969年にヴィクトル・サフロノフによって定量的に大きく発展した[4]。サフロノフは、地球型惑星の形成の異なる段階について詳細に計算した[5][6]。それ以降、このモデルは微惑星の集積の数値シミュレーションを用いてさらに発達した。現在では、恒星が星間物質の重力収縮によって形成されるというモデルが受け入れられている。収縮する前は、この星間物質の大部分は、オリオン大星雲のような分子雲の形態を取る。分子雲が収縮するにつれ、位置エネルギーを失って発熱し、運動エネルギーを得る。角運動量の保存により、分子雲は平らな円盤である降着円盤を形成する。

銀河の降着

ビッグバンの数十万年後、宇宙は原子が形成できる温度まで冷えた。宇宙がさらに膨張して冷えると、原子は十分な運動エネルギーを失い、ダークマターが合体して、原始銀河を形成した。さらに降着が進むことによって銀河が形成された[7]。この過程の間接的な証拠は広く存在する[7]。銀河は銀河同士の合体や、円滑なガスの降着によって成長する。銀河の内部でも降着が起こり、星形成が起こった。

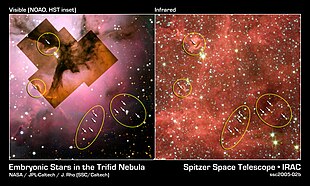

恒星の降着

恒星は、質量約30万太陽質量、直径約65光年 (20パーセク) にも及ぶ、冷たい水素分子からなる巨大分子雲の中で形成されたと考えられている[8][9]。数百万年かけて、巨大分子雲は収縮し、分裂する[10]。これらの断片は小さく密度の濃い分子雲コアを形成し、さらに収縮して恒星になる[9]。コアの質量は、太陽の数分の一から数倍までの範囲に及び、原始星星雲と呼ばれる[8]。これの直径は 2000-20000 天文単位 (0.01-0.1パーセク) で、粒子数密度は 10,000-100,000 個/cm3である。参考に、海面上の空気の粒子数密度は、2.8×1019 個/cm3である[9][11]。

太陽質量の原始星星雲の初期の収縮は10万年程度の時間を要する[8][9]。全ての星雲は、ある程度の大きさの角運動量を持つ。星雲の中心付近のガスは比較的角運動量が小さく、素早く圧縮され、高温の流体静力学的なコアを形成するが、その質量は星雲全体の質量と比べると小さなものである。このコアは、後に恒星になる種を形成する[8]。収縮が続くと、角運動量の保存によりエンベロープが回転しながら落ち込み、最終的に円盤が形成される。

円盤からの物質の落下が続くとエンベロープは薄く透明になり、最初は遠赤外線で、後に可視光で、若い星状天体 (young stellar object, YSO) を観測できるようになる[11]。この頃になると、原始星は重水素の核融合を始める。原始星が約80木星質量以上の十分な質量を持つと、続いて水素核融合が起こる。質量が小さすぎる場合は天体は褐色矮星になる[12]。このような新しい恒星の誕生は、収縮が始まってから約10万年後に起こる[8]。この段階の天体は、クラスIの原始星、あるいは若いおうし座T型星、進化した原始星、若い星状天体と呼ばれる。この時までに、形成中の恒星は、既にその質量の大部分を獲得している。円盤と残ったエンベロープの合計質量は、中心にある YSO の質量の 10-20% を超えない[11]。

次の段階では、エンベロープが完全に消失して円盤に吸収され、原始星は古典的Tタウリ星となる[13]。古典的Tタウリ星は降着円盤を持ち、高温のガスの降着が続いて、スペクトル中に強い輝線が現れる。一方で原始星は降着円盤を持たない。古典的Tタウリ星は、弱輝線Tタウリ星に進化する[14]。この進化は約100万年後に起こる[8]。古典的Tタウリ星の周りの円盤の質量は中心の恒星質量のおよそ 1-3% であり、1年あたり 10-7-10-9 太陽質量の割合で質量を降着する[15]。また、通常一対の双極性ジェットも伴う。降着現象は、強い輝線 (恒星の光度と同程度) や磁気的活動、変光、ジェットなどの古典的Tタウリ星が持つ特性の全てを説明できる[16]。輝線は降着するガスが恒星の「表面」を叩くことで発生し、それは恒星の磁極付近で起こる[16]。ジェットは降着の副産物であり、余分な角運動量を持ち去る。古典的Tタウリ星の段階は、約1000万年続く[8]。降着が2000万年以上も継続する、通称 "Peter Pan disk" と呼ばれるような円盤はわずか数例しか知られていない[17]。恒星への降着、惑星の形成、ジェットによる放出、中心の恒星や近隣の恒星からの紫外線放射による光蒸発などのため、降着円盤は最終的には消滅する[18]。結果として、若い恒星は弱輝線Tタウリ星になり、さらに数億年かけて、初期の質量に応じて太陽のような通常の恒星に進化する。

惑星の降着

宇宙塵は自己降着により粒子の大きさが成長して、巨礫ほどの大きさの微惑星になる。より大きな微惑星は、小さな微惑星を降着する一方、衝突によって破壊もする。降着円盤は、小さな恒星、または近接連星中のコンパクト星、または銀河の中心にあるような物質に囲まれたブラックホールの周りには通常存在する。周囲を回るガスが角運動量を失って中心の大質量の天体に落ち込むためには、円盤内での力学的摩擦などの何らかの機構が必要である。時に、これにより恒星の表面で核融合が起こることもある (白色矮星表面で発生する新星がその例。ボンディ降着流も参照)。

地球型惑星や惑星の核の形成では、いくつかの段階が考えられる。最初に、ガスや塵の微粒子が衝突すると、ファンデルワールス力や電磁力等の微視的な力により集積して、マイクロメートル程度の大きさの粒子を形成する。この段階では、集積の原動力の大部分は重力ではない[19]。しかし、センチメートルからメートル程度の大きさの微惑星の形成についてはよく分かっておらず、微粒子が衝突した時に跳ね返るのではなく合体する理由についても説得力のある説明はできていない[19]:341。特に、これらの物体がどのようにして 0.1-1 km 程度の大きさの微惑星に成長するのかは未だ明らかではなく[5][20]、この問題は "meter size barrier" として知られている[21][22]。塵粒子が凝集によって成長する場合、粒子の内向き移動の速度だけでなく、近傍の他の粒子との相対速度が徐々に大きくなって破壊的な衝突を起こすため、集積して成長できる大きさにはある一定の上限がある[23]。Ward は1996年に、低速で動く粒子が衝突すると、非常に小さいがゼロではない重力によりその脱出が妨げられるとした[19]:341。粒子の破壊によって小さな粒子が供給され、円盤を厚く保つだけではなく、あらゆる大きさの固体を比較的大量に維持するのにも重要な役割を果たすと考えられる[23]。

"meter size barrier" を乗り越えるためのメカニズムについて、多くの提案がなされている。例えばある仮説では、局所的に小石サイズの固体粒子 (ペブル) が集まった領域が形成され、それらが重力収縮して大きな小惑星程度のの大きさの微惑星になるとされる。このような領域は、例えば渦の間、圧力の極大領域、巨大惑星により形成されるギャップの端、または円盤の乱流領域の境界等、ガス円盤の構造により受動的に発生する[24]。また別の仮説では、ストリーミング不安定性と呼ばれるフィードバック機構により、粒子がこれらの領域の形成に積極的な役割を果たすとする。ストリーミング不安定性では、原始惑星系円盤内の固体-気体相互作用により局所的な粒子の集中領域が形成され、新しい粒子が小さな集中領域に集積することで成長し、重いフィラメント構造を形成するとする[24]。別の説として、もし塵が集まって形成される粒子が非常に空隙率の高い多孔質であると、自身の重力で収縮できるサイズまで成長が続く。これらの物体の密度が低いことが、ガスと強く結びついたままでいることを可能とし、浸食や破壊を引き起こす高速の衝突が発生することを回避している[25]。

粒子は最終的に互いに集合して、微惑星と呼ばれる山程度の大きさの天体となる。微惑星間の衝突や重力相互作用により、10万年から100万年程度で月程度の大きさの原始惑星になる。最終的に、1000万年から1億年で原始惑星は衝突して惑星を形成する[20]。微惑星は、その進化を計算する際に重力相互作用を考慮に入れる必要がある程度に大きな質量を持つ[5]。微惑星の成長は、ガスの抵抗による小天体の軌道崩壊によって促進され、原始惑星が軌道間で孤立するのを妨げる[26][27]。さらなる衝突や集積により、巨大ガス惑星の核や地球型惑星が形成される。

微惑星が、ペブルの局所的な密集領域における重力収縮により形成された場合、微惑星から原始惑星や巨大惑星の核へ成長する際に、ペブルのさらなる降着が重要となる。微惑星へのペブルの降着は、ガスの抵抗により促進される。ガスの抵抗によりペブルの速度が低下して脱出速度を下回ると、重い天体の方に加速しながら渦を巻いて落ち込む。ペブルの降着により、微惑星のみの降着を考えた場合よりも惑星の形成速度が数千倍も早まり、ガス円盤が散逸する前に巨大惑星を形成することを可能とする[28][29]。しかし、ペブルの降着による核の成長は、天王星や海王星の最終的な質量及び組成とは矛盾しているように見える[30]。

地球型惑星の形成は、木星型惑星とも呼ばれる巨大ガス惑星の形成とは異なる。地球型惑星を構成する粒子は、内太陽系で凝集した金属や岩である。しかし木星型惑星は巨大な氷の微惑星が起源で、これらが原始太陽系星雲から水素やヘリウムを獲得したものである[31]。これら2つの分類の違いは、原始太陽系星雲の雪線に由来するものである[32]。

小惑星の降着

隕石は、小惑星の起源と進化の全ての段階における降着や衝突の記録を含むが、小惑星の降着と成長のメカニズムは未だよくわかっていない[33]。発見されている証拠からは、小惑星の主な成長過程は、小惑星に降着する前に宇宙空間で溶融したミリメートル程度の大きさの液滴から形成されたコンドルールの降着であることが示唆されている[33]。内太陽系では、コンドルールは降着の開始に不可欠であると考えられている[34]。小惑星の質量が小さいのは、2 au 以遠でのコンドルール形成が非効率的であることや、原始星の近傍からのコンドルールの輸送が効率的ではないことが部分的な原因である可能性がある[34]。また、衝突により小惑星の形成や破壊が影響され、その地質学的な進化の主要な要因であると考えられている[34]。

コンドルール、金属粒子、その他の構成物は、おそらく原始太陽系星雲の中で形成されたと考えられている。これらは互いに降着し、母体となる小惑星を形成した。このような天体のいくつかは融解し、金属質の核とカンラン石の多いマントルを形成し、他のものは水質変成を受けた[34]。小惑星が冷えると、45億年のうちに衝突により侵食されたり破壊されたりした[35]。

降着が起こるためには、衝突速度は脱出速度の約2倍以下でなければならない。半径 100 km の小惑星の場合、約 140 m/s である[34]。小惑星帯での降着の単純なモデルでは、通常、マイクロメートル程度の大きさの塵粒子が集合して円盤の中心平面に沈殿し、高密度の塵の層を形成し、これが重力によりキロメートル程度の大きさの微惑星からなる円盤になると仮定される。しかし、小惑星はこのような降着をしないという説もある[34]。

彗星の降着

彗星やその前駆天体は、恐らく惑星の形成の数百万年前に外太陽系で形成された[38]。いつどのように彗星が形成されたかについては議論があり、太陽系の形成、力学、地質に異なる影響を及ぼす。3次元コンピュータシミュレーションでは、彗星の核に観察される主要な構造的な特徴は、弱い微彗星の低速での相互降着により説明できることを示唆されている[39][40]。現在支持される形成メカニズムである星雲説では、彗星は、惑星の成長に使われた材料の残骸であるとされる[41][42][43]。

天文学者は、彗星はオールトの雲と散乱円盤の両方に由来すると考えている[44]。散乱円盤は、海王星が外側に移動して原始カイパーベルト内に入った時に形成された。その当時は原始カイパーベルトは現在よりもずっと太陽に近く、海王星の軌道に影響されない力学的に安定な天体の集団が現在のカイパーベルトとして残り、海王星が軌道を乱しうる程に近日点が太陽に近かったものは散乱されて散乱円盤天体となった。散乱円盤は力学的に活発だがカイパーベルトは比較的安定であるため、現在は散乱円盤が周期彗星の起源である可能性が高いと見られている[44]。古典的なオールトの雲理論では、半径約5万天文単位の球状の分布をしているオールトの雲は原始太陽系星雲と同時期に形成され、時々巨大惑星や恒星が付近を通過して重力的に乱されると、内太陽系に向かって彗星を放出すると考えられている[45]。らせん星雲では、既にそのような彗星の雲が発見されている[46]。

2015年のロゼッタによるチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星の観測で、太陽の熱が表面に浸透すると、表層下にある氷の蒸発(昇華)を引き起こすことが明らかになった。生じた水蒸気の一部は彗星核から逃げるものの、80%は表層下の層で再凝縮した[47]。この観測により、表面付近の氷に富む薄い層は彗星の活動や進化の結果として形成されたものであり、全球的な層化は彗星の形成史の初期に起きている必要は無いことが示唆された[47][48]。大部分の科学者は、すべての証拠は彗星核の構造は一世代前の小さい氷微惑星からなるラブルパイルであることを示していると考えていたが、ロゼッタの観測によって彗星が異なる物質のラブルパイルであるというアイデアは否定された。大部分の科学者は、全ての証拠は、彗星の核の構造は前世代の氷の微惑星のラブルパイルであることを示していると考えている[49]。ロゼッタのミッションは、彗星は異なる素材のラブルパイルであるという考えを否定した[50][51]。