関越自動車道

関越自動車道(かんえつじどうしゃどう、英語: KAN-ETSU EXPWY[2])は、東京都練馬区の練馬インターチェンジ (IC) から埼玉県、群馬県を経由し新潟県長岡市の長岡ジャンクション (JCT) へ至る高速道路(高速自動車国道)。略称は関越道(かんえつどう)、関越(かんえつ)。高速道路ナンバリングによる路線番号は「E17」が割り振られている[3]。

| 高速自動車国道 (有料) | |

|---|---|

| E17 関越自動車道 | |

| 地図 | |

| |

| 路線延長 | 246.3 km[1] |

| 制定年 | 1973年(昭和48年) |

| 開通年 | 1971年(昭和46年)- 1985年(昭和60年) |

| 起点 | 東京都練馬区(練馬IC) |

| 主な 経由都市 | 所沢市、川越市、東松山市、深谷市 高崎市、前橋市、渋川市、沼田市 南魚沼市、魚沼市、小千谷市 |

| 終点 | 新潟県長岡市(長岡JCT) |

| 接続する 主な道路 (記法) | C3 東京外環自動車道 C4 首都圏中央連絡自動車道 E18 上信越自動車道 E50 北関東自動車道 E8 北陸自動車道 |

| ■テンプレート(■ノート ■使い方) ■PJ道路 | |

また、東京都を起点として、新潟県新潟市および上越市を終点とする国土開発幹線自動車道および高速自動車国道の名称としても用いられる。

概要

(所沢IC付近)

国道17号および、上越新幹線とほぼ並行している[注釈 1]。

三国山脈を貫いて東京と新潟県を結ぶ高速道路であり、上越新幹線とともに首都圏と日本海側を結ぶ高速交通網として重要な機能を持つ。また、藤岡JCTから上信越自動車道が分岐しており、首都圏と長野県北信地方・東信地方を結ぶ高速交通網の一部でもある。

日本有数の豪雪地帯を貫いており、沿線には多くのスキー場が存在し、首都圏とこれらのスキー場を結ぶ高速道路でもある。このため、冬期に通行困難となる並行一般道救済のために追加設置されたインターチェンジが多い。首都圏の放射方向の高速自動車国道の中では唯一、首都高速道路との直接接続がなく[4]、首都高速道路へは大泉JCTから東京外環自動車道を利用する必要がある。1994年に東京外環自動車道と接続されるまでは、特に冬季の練馬ICにおける大渋滞が慢性化していた。

水上IC - 湯沢IC間(群馬・新潟県境)には、道路トンネルの長さとして日本第2位の関越トンネルがある。

路線名・道路名

国土開発幹線自動車道や高速自動車国道の路線を指定する政令における関越自動車道は、東京都を起点に群馬県藤岡市で分岐し新潟県新潟市に至る新潟線と上越市に至る上越線の2つの路線からなる。

国土開発幹線自動車道建設法では、関越自動車道は以下のとおりとされている。

| 路線名 | 起点 | 主たる経過地 | 終点 | |

|---|---|---|---|---|

| 新潟線 | 東京都 | 川越市 本庄市 | 前橋市 | 新潟市 |

| 上越線 | 高崎市付近 長野市付近 | 上越市 | ||

また高速自動車国道の路線を指定する政令では以下のとおりである。

| 路線名 | 起点 | 重要な経過地 | 終点 | |

|---|---|---|---|---|

| 新潟線 | 三鷹市 | 武蔵野市 東京都杉並区 同都練馬区 新座市 所沢市 ふじみ野市 川越市 鶴ヶ島市 坂戸市 東松山市 深谷市 本庄市 藤岡市 | 高崎市 前橋市 渋川市 沼田市 南魚沼市 魚沼市 小千谷市 長岡市 見附市 三条市 燕市 | 新潟市 |

| 上越線 | 富岡市 佐久市 小諸市 東御市 上田市 千曲市 長野市 須坂市 中野市 妙高市 | 上越市 | ||

これらについて、供用中および着工中の道路名に区分すると以下のようになる。

| 路線名 | 道路名 | 区間 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 新潟線 | 東京外かく環状道路 | 中央JCT(仮称) - 大泉JCT | 工事中 |

| 関越自動車道 | 練馬IC - 長岡IC | ||

| 長岡IC - 長岡JCT | 北陸自動車道と重複 | ||

| 北陸自動車道 | 長岡JCT - 新潟空港IC | ||

| 上越線 | 上信越自動車道 | 藤岡JCT - 上越JCT | 更埴JCT - 長野市は中央自動車道長野線と重複 |

以下では、特記がない場合は練馬IC - 長岡JCTの(道路名としての)関越自動車道について述べる。

インターチェンジなど

- IC番号欄の背景色が■である区間は既開通区間に存在する。施設欄の背景色が■である区間は未供用または休止された施設である。未供用施設の名称は仮称である。

- スマートインターチェンジ (SIC) は背景色■で示す。

- 路線名の特記がないものは市町村道。

- (間)は他の道路を介して接続している間接接続。

- 接続路線のうち「※1」は国道17号を、「※2」は国道291号を表す。

- バスストップ (BS) のうち、○は運用中、◆は休止中の施設。無印はBSなし。

- 略字は、ICはインターチェンジ、JCTはジャンクション、PAはパーキングエリア、SAはサービスエリア、CBはチェーンベースをそれぞれ示す。

歴史

最初に開通した練馬IC - 川越ICは、東京川越道路という名称の一般国道254号のバイパス道路として1971年(昭和46年)に開通したものである。のちに高規格幹線道路としての改修を受けて、1973年(昭和48年)に高速自動車国道へ格上げされ、関越自動車道に編入された[7]。

田中角栄は、道路特定財源制度を議員立法で成立させて戦後の道路整備の方向性を明確にして内閣総理大臣となったが、関越自動車道の東京流入口となる練馬ICを、田中邸最寄りの目白通りに設置させたと巷噂された[8][9]。田中の首相在任中に日本道路公団の新潟県所管建設局長に就任した武部健一は「高速道路としては当然の道筋であって、田中の目白邸を意識したものではない。」「田中邸のほうが、新潟から来る道筋を選んで建てられたと考えたほうが合理的である。」と持論を述べた[8]。

年表

| 1971 | (12月)練馬IC - 川越IC |

|---|---|

| 1972 | |

| 1973 | |

| 1974 | |

| 1975 | (8月)川越IC - 東松山IC |

| 1976 | |

| 1977 | |

| 1978 | (9月)長岡IC - 新潟黒埼IC |

| 1979 | |

| 1980 | (7月)東松山IC - 前橋IC・藤岡JCT - 藤岡IC (9月)長岡JCT |

| 1981 | |

| 1982 | (3月)越後川口IC - 長岡IC (12月)小出IC - 越後川口IC |

| 1983 | (10月)六日町IC - 小出IC |

| 1984 | (11月)湯沢IC - 六日町IC |

| 1985 | (10月)前橋IC - 湯沢IC |

- 1963年(昭和38年)7月20日:関越自動車道の路線基準が定められる[10]。

- 1966年(昭和41年)7月1日:関越自動車道が国土開発幹線自動車道の予定路線とされる[11]。

- 1967年(昭和42年)3月28日:練馬IC - 川越ICの工事開始[12]。

- 1971年(昭和46年)

- 1973年(昭和48年)4月1日:東京川越道路が高速自動車国道(関越自動車道)へ切り替えられる[15]。

- 1975年(昭和50年)8月8日:川越IC - 東松山IC開通。

- 1978年(昭和53年)9月21日:長岡IC - 新潟黒埼IC開通。

- 1980年(昭和55年)

- 7月17日:東松山IC - 前橋IC、藤岡JCT - 藤岡IC開通。

- 9月27日:長岡JCTが開通して北陸自動車道と接続。

- 1982年(昭和57年)

- 3月30日:越後川口IC - 長岡IC開通。

- 12月2日:小出IC - 越後川口IC開通。

- 1983年(昭和58年)10月26日:六日町IC - 小出IC開通。

- 1984年(昭和59年)11月8日:湯沢IC - 六日町IC開通。

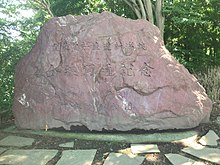

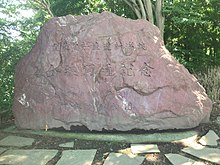

関越自動車道新潟線 全線開通記念碑(赤城高原サービスエリア下り線) - 1985年(昭和60年)10月2日:前橋IC - 湯沢ICが開通して全線開通。月夜野IC-土樽PAは暫定2車線供用。

- 1988年(昭和63年)11月28日:月夜野IC - 谷川岳PAを4車線化[16]。

- 1991年(平成3年)10月22日:谷川岳PA - 土樽PAの関越トンネルを4車線化。

- 1993年(平成5年)3月27日:藤岡JCT - 藤岡ICが関越自動車道から上信越自動車道に編入されて上信越自動車道と接続。

- 1994年(平成6年)3月30日:大泉JCT - 藤岡JCTを6車線化[17]し、大泉JCTが開通して東京外環自動車道と接続[17]。

- 1995年(平成7年)8月7日:堀之内IC供用開始。

- 1996年(平成8年)3月26日:藤岡JCT - 前橋ICを6車線化し、鶴ヶ島JCTが開通して首都圏中央連絡自動車道(圏央道)と接続。

- 1998年(平成10年)3月26日:昭和IC供用開始。

- 2001年(平成13年)3月31日:高崎JCTが開通して北関東自動車道と接続。

- 2004年(平成16年)

- 2005年(平成17年)

- 2006年(平成18年)10月1日:三芳スマートIC、駒寄スマートIC、大和スマートIC本格運用開始。

- 2007年(平成19年)7月16日:新潟県中越沖地震発生、小千谷IC - 長岡ICで通行止めと速度規制。

- 2009年(平成21年)

- 2012年(平成24年)

- 4月20日:寄居PAスマートICと上里スマートICの連結を許可[23]。

- 4月29日:上り藤岡JCT付近で都市間ツアーバスが防音壁に衝突し、乗客7名が死亡する関越自動車道高速バス居眠り運転事故が発生した。高速道路における単独車両による事故では犠牲者数は最多。

- 2013年(平成25年)8月25日:坂戸西スマートIC供用開始[24]。

- 2014年(平成26年)2月22日:高崎玉村スマートIC供用開始[25][26]。

- 2015年(平成27年)12月20日:上里スマートIC供用開始[27]。

- 2019年(平成31年)3月28日:寄居スマートIC下り線出入口供用開始[28]。

- 2020年(令和2年)

- 2021年(令和3年)3月28日:寄居スマートIC(上り線出入口)供用開始[34]。

- 2024年(令和6年)3月10日 : 三芳スマートICのフル化(東京方面出入口)供用開始、三芳スマートICの利用可能車種をETC搭載の全車種(車長12 m以下)に拡大[35]。

路線状況

車線・最高速度

| 区間 | 車線 | 最高速度 | 設計速度 | 備考 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 上下線 | 上り線 | 下り線 | 大特 三輪・牽引 | 大型貨物 特定中型貨物 | 左記を除く車両 | |||

| 練馬IC - 大泉JCT | 4 | 2 | 2 | 80 km/h (法定) | 80 km/h (指定) | 80 km/h (指定) | 80 km/h | ※1 |

| 大泉JCT - 新座TB | 6 | 3 | 3 | |||||

| 新座TB - 川越IC | 80 km/h (法定) | 90 km/h (法定) | 100 km/h (法定) | 100 km/h | ||||

| 川越IC - 前橋IC | 120 km/h | ※1 ※2 ※3 | ||||||

| 前橋IC - 渋川伊香保IC | 4 | 2 | 2 | ※2 | ||||

| 渋川伊香保IC - 小千谷IC | 80 km/h (法定) | 80 km/h (指定) | 80 km/h (指定) | 80 km/h | ※2 | |||

| 小千谷IC - 長岡IC | 80 km/h (法定) | 90 km/h (法定) | 100 km/h (法定) | 100 km/h | ||||

| 長岡IC - 長岡JCT | 80 km/h (法定) | 80 km/h (指定) | 80 km/h (指定) | |||||

- ※1 一部50 km/h制限

- ※2 一部に付加車線

- ※3 一部に登坂車線

全線が4車線以上で供用されている。開通当時は月夜野IC-土樽PA間が暫定2車線での供用だったが、1988年 - 1991年に4車線化された。

関越トンネルの区間は開通当初から長らく最高速度が70 km/hだったが、2015年10月より80 km/hに引き上げられた[36]。

雨天・降雪・濃霧・台風などの荒天時、事故や工事などの時は50から80 km/hまでの速度規制が行われる。

道路施設

サービスエリア・パーキングエリア

売店は全てのサービスエリア (SA) と駒寄パーキングエリア (PA) 以南の全てのパーキングエリア、谷川岳PA、山谷PAに設置されている。ガソリンスタンドは塩沢石打SAを除く全てのサービスエリアと三芳PAにあり、全て24時間営業。レストランは塩沢石打SAを除く、全てのサービスエリアと三芳PA上り線に設置されている。

主なトンネルと橋

トンネル・橋梁の延長は、NEXCO資料に基づく[37][38]。

| 区間 | 構造物名 | 長さ | 備考 | |

|---|---|---|---|---|

| 上り線 | 下り線 | |||

| 練馬IC - 所沢IC | 大泉高架橋 | 2,056 m | 2,056 m | |

| 川越IC - 鶴ヶ島JCT | 入間川橋 | 494 m | 494 m | |

| 嵐山PA - 花園IC | 荒川橋 | [39]532 m | [39]532 m | |

| 上里SA - 藤岡JCT | 神流川橋 | 747 m | 747 m | |

| 藤岡JCT - 高崎玉村SIC | 烏川橋 | 410 m | 410 m | |

| 渋川伊香保IC - 赤城IC/PA | 利根川橋 | 784 m | 784 m | |

| 赤城IC/PA - 赤城高原SA | 栗の木川橋 | 266 m | 266 m | |

| 沼尾川橋 | 700 m | 700 m | 土木学会田中賞受賞 | |

| 棚下橋 | 456 m | 493 m | ||

| 長井坂トンネル | 548 m | 543 m | ||

| 永井川橋 | 488 m | 479 m | 土木学会田中賞受賞 | |

| 赤城高原SA - 昭和IC | 入沢川橋 | 230 m | 230 m | |

| 昭和IC - 沼田IC | 片品川橋 | 1,034 m | 1,034 m | 土木学会田中賞受賞(新築および耐震補強の2度) |

| 沼田IC - 月夜野IC | 四釜川橋 | 400 m | 400 m | |

| 下牧PA - 水上IC | 大峰橋 | 318 m | 318 m | 利根川を渡る |

| 渕尻トンネル | 586 m | 485 m | ||

| 水上IC - 谷川岳PA | 川上トンネル | 198 m | 193 m | |

| 水上橋 | 387 m | 386 m | 母谷沢を渡る | |

| 阿能川橋 | 628 m | 648 m | ||

| 谷川岳PA - 土樽PA | 関越トンネル | 11,055 m | 10,926 m | 日本の山岳道路のトンネルで最長 |

| 土樽PA - 湯沢IC | 土樽橋 | 426 m | 375 m | 魚野川を渡る |

| 松川橋 | 324 m | 341 m | 魚野川を渡る | |

| 湯沢IC - 塩沢石打IC/SA | 湯沢橋 | 372 m | 379 m | 魚野川を渡る |

| 石打トンネル | 1,590 m | 1,502 m | ||

| 塩沢石打IC/SA - 六日町IC | 中之島橋 | 459 m | 446 m | 魚野川を渡る |

| 六日町トンネル | 950 m | 940 m | ||

| 六日町IC - 大和PA/SIC | 八海橋 | 610 m | 620 m | 魚野川を渡る |

| 大和PA/SIC - 小出IC | 大浦トンネル | 180 m | 180 m | |

| 小出トンネル | 423 m | 407 m | ||

| 小出IC - 堀之内IC/PA | 佐梨川橋 | 324 m | 330 m | |

| 湯之谷第一トンネル | 117 m | 117 m | ||

| 湯之谷第二トンネル | 70 m | 100 m | ||

| 湯之谷第三トンネル | 52 m | 52 m | ||

| 下倉山トンネル | 803 m | 816 m | ||

| 堀之内IC/PA - 越後川口IC/SA | 越後川口トンネル | 293 m | 275 m | |

| 越後川口橋 | 500 m | 500 m | 信濃川を渡る | |

| 越後川口IC/SA - 小千谷IC | 山本山トンネル | 1,839 m | 1,805 m | |

関越トンネル

- 上り線 : 11,055 m

- 下り線 : 10,926 m

関越トンネル内は、長距離でもあり、万一のチェーン破損時に停車して応急処理するのも非常に危険が伴うため、金属製のタイヤチェーンを装着しての走行は禁止されている。ゴム製のタイヤチェーンの場合は外さなくても良いが、摩擦による破断を防ぐために速度が50 km/hに規制されている。そのため、積雪の状況によってはトンネル前後の谷川岳PAと土樽PAで着脱する必要がある。トンネル双方の出口PAからチェーン規制が行われると、地元の車両を含む全ての車がPAに誘導され、タイヤ及びチェーンの脱着の確認が行われる。

このトンネルは全長が約11 kmにも及ぶため、水上IC - 湯沢ICの間は危険物積載車の通行が規制されており、国道17号(三国峠)を経由して迂回しなければならない。下り線には規制区間の手前である月夜野IC手前に該当車両の流出を促す注意標識がある。これは月夜野ICが群馬県側から新潟県側へ抜ける国道17号に接続する最終の出口であり、水上ICから出た場合には国道17号まで戻る必要があるためである。また、上り線土樽PAから下り線への危険物運搬車専用の通路が整備されている。

トンネルの数

| 区間 | 上り線 | 下り線 |

|---|---|---|

| 練馬IC - 赤城IC | 0 | 0 |

| 赤城IC - 赤城高原SA | 1 | 1 |

| 赤城高原SA - 下牧PA | 0 | 0 |

| 下牧PA - 水上IC | 1 | 1 |

| 水上IC - 谷川岳PA | 1 | 1 |

| 谷川岳PA - 土樽PA | 1 | 1 |

| 湯沢IC - 塩沢石打IC | 1 | 1 |

| 塩沢石打IC - 六日町IC | 1 | 1 |

| 六日町IC - 大和PA | 0 | 0 |

| 大和PA - 小出IC | 2 | 2 |

| 小出IC - 堀之内IC | 4 | 4 |

| 堀之内IC - 越後川口IC | 1 | 1 |

| 越後川口IC - 小千谷IC | 1 | 1 |

| 小千谷IC - 長岡JCT | 0 | 0 |

| 合計 | 15 | 15 |

- 大泉JCT - 所沢ICには旭ヶ丘シェルターが存在する。

- 土樽PA - 湯沢ICにスノーシェッドが3か所存在する。

- 多くは山岳部を通過する群馬・新潟県境周辺に集中している。

連続照明区間

- 練馬IC - 嵐山PA

- 関越トンネル前後区間

ハイウェイラジオ(路側放送)

- 新座TB付近(新座TB - 所沢IC)[40]

- 三芳PA付近(所沢IC - 川越IC)[40]

- 川越IC付近(川越IC - 鶴ヶ島JCT)[40]

- 高坂SA付近(鶴ヶ島IC - 東松山IC)[40]

- 本庄児玉IC付近(花園IC - 本庄児玉IC)[40]

- 前橋IC付近(高崎IC - 前橋IC)[40]

- 駒寄PA付近(前橋IC - 渋川伊香保IC)[40]

- 月夜野IC付近(沼田IC - 月夜野IC)[40]

- 下牧PA付近(月夜野IC - 水上IC)[40]

- 谷川岳PA付近(水上IC - 湯沢IC 新潟方面のみ)[40]

- 関越トンネル(水上IC - 湯沢IC 関越トンネル内):上下線別[40]

- 土樽PA付近(水上IC - 湯沢IC 東京方面のみ)[40]

道路管理者

2005年10月の道路公団民営化後は全区間が東日本高速道路(NEXCO東日本)の管轄区間となり、水上ICを境に南側を関東支社が、北側を新潟支社がそれぞれ管理・運営している。

特別料金区間

交通量

24時間交通量(台) 道路交通センサス

| 区間 | 平成11(1999)年度 | 平成17年(2005年)度 | 平成22年(2010年)度 | 平成27年(2015年)度 | 令和3(2021)年度 |

|---|---|---|---|---|---|

| 練馬IC - 大泉JCT | 43,295 | 38,260 | 37,147 | 35,915 | 36,388 |

| 大泉JCT - 所沢IC | 94,390 | 95,198 | 100,329 | 98,696 | 94,740 |

| 所沢IC - 三芳PASIC | 92,721 | 90,774 | 93,261 | 91,725 | 85,824 |

| 三芳PASIC - 川越IC | 92,205 | 97,276 | 96,890 | 91,582 | |

| 川越IC - 鶴ヶ島JCT | 85,901 | 87,166 | 92,342 | 94,660 | 87,777 |

| 鶴ヶ島JCT - 鶴ヶ島IC | 88,485 | 90,281 | 96,048 | 102,355 | 95,913 |

| 鶴ヶ島IC - 坂戸西SIC | 76,226 | 79,320 | 85,769 | 95,217 | 89,427 |

| 坂戸西SIC - 東松山IC | |||||

| 東松山IC - 嵐山小川IC | 62,530 | 68,108 | 74,236 | 80,585 | 71,618 |

| 嵐山小川IC - 花園IC | 65,861 | 70,901 | 75,328 | 66,077 | |

| 花園IC - 寄居PASIC | 56,436 | 59,869 | 62,815 | 67,232 | 57,295 |

| 寄居PASIC - 本庄児玉IC | |||||

| 本庄児玉IC - 上里SASIC | 53,086 | 56,582 | 58,937 | 63,282 | 52,896 |

| 上里SASIC - 藤岡JCT | |||||

| 藤岡JCT - 高崎玉村SIC | 39,702 | 46,847 | 52,543 | 60,954 | 50,394 |

| 高崎玉村SIC - 高崎JCT | 61,667 | 50,511 | |||

| 高崎JCT - 高崎IC | 47,238 | 56,780 | 58,328 | 49,133 | |

| 高崎IC - 前橋IC | 33,197 | 39,856 | 45,430 | 48,654 | 40,427 |

| 前橋IC - 駒寄PASIC | 29,135 | 32,363 | 35,101 | 37,692 | 28,927 |

| 駒寄PASIC - 渋川伊香保IC | 31,817 | 32,972 | 35,686 | 26,660 | |

| 渋川伊香保IC - 赤城IC | 23,112 | 24,327 | 23,157 | 26,757 | 21,250 |

| 赤城IC - 昭和IC | 24,140 | 25,185 | 23,523 | 27,049 | 21,377 |

| 昭和IC - 沼田IC | 22,703 | 23,256 | 21,185 | 24,435 | 18,900 |

| 沼田IC - 月夜野IC | 17,068 | 17,133 | 14,496 | 17,486 | 13,492 |

| 月夜野IC - 水上IC | 16,120 | 16,763 | 13,551 | 16,678 | 13,163 |

| 水上IC - 湯沢IC | 14,122 | 13,917 | 11,673 | 15,141 | 12,154 |

| 湯沢IC - 塩沢石打IC | 11,969 | 11,424 | 10,207 | 12,838 | 9,878 |

| 塩沢石打IC - 六日町IC | 11,862 | 11,177 | 10,053 | 12,385 | 9,718 |

| 六日町IC - 大和PASIC | 12,402 | 12,134 | 11,320 | 13,435 | 10,941 |

| 大和PASIC - 小出IC | 12,303 | 11,712 | 13,965 | 11,343 | |

| 小出IC - 堀之内IC | 12,877 | 13,119 | 11,999 | 14,277 | 11,628 |

| 堀之内IC - 越後川口IC | 13,479 | 14,500 | 12,761 | 15,039 | 12,308 |

| 越後川口IC - 小千谷IC | 15,238 | 16,528 | 14,601 | 16,833 | 13,755 |

| 小千谷IC - 長岡南越路SIC | 15,247 | 17,365 | 15,365 | 17,522 | 14,328 |

| 長岡南越路SIC - 長岡IC | 15,578 | 17,513 | 14,642 | ||

| 長岡IC - 長岡JCT | 21,900 | 24,371 | 23,609 | 25,472 | 21,195 |

(出典:「平成17年度 道路交通センサス 一般交通量調査結果」(関東地方整備局ホームページ)「平成17年度 道路交通センサス 一般交通量調査の概要」(北陸地方整備局ホームページ)「平成22年度道路交通センサス」・「平成27年度全国道路・街路交通情勢調査」・「令和3年度全国道路・街路交通情勢調査」(国土交通省ホームページ)より一部データを抜粋して作成)

- 区間別日平均交通量(2002年(平成14年)度)

- 練馬IC - 長岡IC平均 : 3万9624台(前年度比98.2%)

- 長岡IC - 長岡JCT : 1万9831台(前年度比97.2%)

- 通行台数(練馬IC - 長岡IC)

- 年間 : 6664万456台(前年度比98.1%)

- 日平均 : 18万2577台

地理

通過する自治体

接続する高速道路

- C3 東京外環自動車道(大泉JCTで接続)

- C4 首都圏中央連絡自動車道(鶴ヶ島JCTで接続)

- E18 上信越自動車道(藤岡JCTで接続)

- E50 北関東自動車道(高崎JCTで接続)

- (上越魚沼地域振興快速道路(六日町ICで接続予定))

- E8 北陸自動車道(長岡JCTで接続)

他の都心部の高速自動車国道とは異なり、首都高速道路とは直接接続していない。首都高速道路へは、大泉JCTから東京外環自動車道を経由するのが一般的である。

脚注

注釈

出典

参考文献

- 浅井建爾『日本の道路がわかる辞典』(初版)日本実業出版社、2015年10月10日。ISBN 978-4-534-05318-3。

- 佐藤健太郎『国道者』新潮社、2015年11月25日。ISBN 978-4-10-339731-1。

- 武部健一『道路の日本史』中央公論新社〈中公新書〉、2015年5月25日。ISBN 978-4-12-102321-6。