自動列車停止装置

自動列車停止装置(じどうれっしゃていしそうち、ATS: Automatic Train Stop)は、日本の鉄道において、信号の現示及び線路の条件に応じ、自動的に列車を減速させる、又は停止させる装置[1]のうち、地上信号方式を採用するものをいう[2]。

この装置の前提となる「信号の現示」については閉塞 (鉄道)、信号保安、鉄道信号機および日本の鉄道信号で説明するものとし、本記事では地上と車両の間の伝達や車両の減速・停止動作に関わるシステムについて説明する。

なお「線路の条件」については2019年現在、「鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の解釈基準」において、曲線・分岐・速度を制限している構造物区間・線路終端部・列車の停止を前提に作動する踏切・下り勾配と規定されている[3]。路線や車両の最高速度について同様の機能を持つものもあるが、こちらは法令上の定義には含まれない。

歴史

ATSの歴史は過去に発生した鉄道事故と、その教訓による改良の繰り返しの歴史とも言える[4]。

- 1921年(大正10年) : 東海道線汐留駅 - 品川駅間で磁気誘導式のATS試験。

- 1927年(昭和2年) : 東京地下鉄道(現在の東京メトロ銀座線)が、日本で初めてのATS実用運用路線として開業。打子式。

- 1941年(昭和16年) : 山陽線網干駅列車衝突事故。

- 1954年(昭和29年) : 山手線・京浜東北線でB形(軌道電流式)車内警報装置を使用開始。

- 1956年(昭和31年) : 参宮線六軒事故。国鉄が全線に車内警報装置を設置決定するきっかけとなる。

- 1960年(昭和35年) : 12月4日、都営地下鉄1号線(現在の浅草線)開業。相互乗り入れの京成押上線とともに軌道電流式ATS(1号型ATS)を採用。

- 1962年(昭和37年) : 5月3日、三河島事故。国鉄が全線に設置中の車内警報装置に非常制動タイマーを付加して「自動列車停止装置 (ATS) 」とするきっかけとなる。

- 1964年(昭和39年) : 名古屋鉄道新名古屋駅構内で列車追突事故が発生。これを機に私鉄では初となる速度照査機能付ATSが翌1965年に設置される(後述)。

- 1966年(昭和41年)

- 1967年(昭和42年)

- 前年の事故を受け、運輸省が大手私鉄などにATS設置を指示(昭和42年鉄運第11号通達)。

- 新宿駅構内米軍燃料輸送列車事故。国鉄はこの事故を契機に、場内信号直下にATS-S直下地上子を新設。

- 1968年(昭和43年) : 御茶ノ水駅追突事故。警報維持装置を設置しATS確認扱いを2段階化、ATS確認扱い後の注意喚起機能(確認ボタン押下後もチャイム音が鳴り続ける)を追加する。

- 1974年(昭和49年) : 関西本線でATS-Pを試験運用。多変周地上子式で現行とは異なる。

- 1984年(昭和59年)

- 山陽本線西明石駅列車脱線事故。これを機に、現在のATS-Pの原型であるトランスポンダを用いたH-ATS開発を決定。

- 1986年(昭和61年) : 山陽本線西明石駅ほか3駅にトランスポンダ式H-ATS(現在のATS-P)が設置される。

- 1988年(昭和63年)

- 12月1日 - トランスポンダ式の全面ATS-Pを京葉線で供用開始。関西線変周式ATS-Pは中断されており、H-ATS→ATS-P'と呼ばれていたのを正式にATS-Pとした。

- 12月5日 - 東中野駅列車追突事故。JR東日本がATS-P換装計画の拡大・前倒しを表明。運輸省が国電区間(ATS-B区間)など錯綜区間のATS-P換装を指導。

- 1989年(平成元年)

- 飯田線北殿駅列車正面衝突事故・阪和線天王寺駅列車衝突事故と、既存ATSの弱点を突いた事故が多発する。

- JR東日本・JR東海が、JR各社の委嘱を受けたATS-S改良のATS-SN開発。全JRに即時停止地上子123 kHzを追加、警報直下地上子を換装。JR東海はさらに車上時素式速度照査108.5 kHzを開発、ATS-STと呼ぶ(1990年12月20日から使用開始[5])。ST仕様はJR東海以西のJRとJR貨物(車上装置)に普及。

- 1990年(平成2年)

- 1997年(平成9年) : 中央線大月駅スーパーあずさ衝突転覆事故。ATS電源のハンドル投入式改造中に未改造車の誤出発を止められず

- 2000年(平成12年)

- JR東日本がATS-Psを開発[6]。

- 京福電気鉄道越前本線列車衝突事故。京福電気鉄道は翌2001年にも列車衝突事故を起こす。

- 2002年(平成14年) : 国土交通省から中小事業者に対し補助金を交付してATSの整備を指示。

- 2005年(平成17年)

- 土佐くろしお鉄道宿毛駅衝突事故。この事故を受け、国土交通省は終端防護用ATSの緊急整備を指示。

- JR福知山線脱線事故。この事故を受け、国土交通省は曲線等速度超過防止用ATSの緊急整備を指示。

- 2006年(平成18年)

- 3月:国交省令鉄道技術基準改定。安全設備設置選択を各鉄道事業者自身の責任で行うことを明記し、不設置理由として「行政指導がなかった」とは言わせない規定に改め、基準も機能規定化を図った。

- 6月 : JR東海がATS-STをすべて安全性の高い停止位置基準車上演算型ATS (ATS-PT) へ換装することを発表。保安コードはJR7社共通仕様とし、福知山線脱線事故を機に、JR西日本特認コードだった車種別の「本則+α加算」や、新設の「路線最高速度」などを7社共通コードに採用するなど補強を行い、数年で換装を完了した。

ATSの動作・構造

ATSの種類は、信号と連動して働く衝突防止のATSと、信号と独立して働く過速度に対するATSに大別される。また、運転上の取扱い方法についても、以下のように2つに分けることができる。

- 停止信号に近づいたときに警報を発し、乗務員が警報に応じた所定の取扱をしない場合に列車のブレーキを動作させる装置。(国鉄B型・S型)[注 1]

- 乗務員が信号に従った運転取扱いを行っている場合はその運転に介入せず、乗務員の(体調不良、錯誤、故意など理由を問わず)異常な取扱いが行われた場合にだけ介入して列車のブレーキを動作させる安全装置。

ATS装置には様々な構造があり、同一路線でも別の装置が併用・機能分担されている場合がある。以下に、その構造と分類を概説する。

制御方式

列車の制御情報を地上から列車(車上)に伝える方式には、制御情報を連続的に車上に伝える「連続制御」、地上子など1点で情報を伝える「点制御」の2種類がある。この区別は情報の伝達に関するものであり、受けた情報に基づく速度照査の方法とは異なる。「点制御」の場合にも、速度照査に関して地上子から受けた情報を即時に照査する「点照査」の方式と、地上子からの情報を記憶して連続して照査する「連続照査」の方式がある。

制御情報を伝達するため、ATSは地上装置と車上装置によって構成されている。

地上装置とは地上に設置される、信号機の現示や速度制限などの情報を列車に送る装置であり、車上装置とは車両に搭載される、地上装置が送った情報を受け取り、条件によって自動的にブレーキを動作させる装置である。列車の速度がある値を超えた時に自動的にブレーキを動作させる機能を速度照査機能(速照)という。

地上装置と車上装置の違いによって、ATSは以下のように分けることができる。

- 打子(うちこ)式

- 信号に連動する線路上のトリップアーム(可動打子)で、機械的に列車のブレーキコックを操作する方式。(点制御)

- 地上子式

- 線路上に置かれた「地上子」を用いて、電気的に点で列車へ情報を送る方式。(点制御)

- 軌道回路式

- レールに流した信号電流を用いて、電気的に列車へ情報を送る方式。(連続制御)

実際には、同じ制御方式でも地上子やレールに流す信号の周波数や電文(コード)地上子の設置場所などが事業者によって異なるため、さらに細かく分けられている。地上、車上ともに信号の周波数などを含めた方式が一致して初めてATSがシステムとして有効になる。ATSの持つ「地上から列車にブレーキを動作させる」仕組みを利用したものとして、踏切防護装置、曲線速度制限装置、分岐器速度制限装置が存在する。

軌道回路式

軌道回路式とは、左右2本のレールを伝送線とし閉塞区間終端から入り口に向けて送った信号電流を車軸が短絡することで閉塞入り口には信号電流が届かなくなり、地上では在線を検知して停止信号となる回路(軌道回路)を利用して、車上では車軸より前に取り付けられた受電器[注 2]で信号電流を受信することで、地上から車上に情報を送る方式である。連続制御可能であり、信号現示の変化に対しての追従性が良い。

軌道回路に流す信号電流の種類により商用周波数軌道回路、分倍周軌道回路、AF軌道回路[注 3]、と分けられる。地上から車上に情報を送る方法としては、

- 地上側で一定時間信号電流を遮断し、車上側では信号電流遮断を検知し、遮断時間で情報を識別する(ATS-B、1号型ATSなど)

- AF軌道回路で各信号現示に対応した周波数の信号電流を流し、これを受信する(西武ATSなど)[7]

- AF軌道回路で、一定周波数の搬送波を各信号現示に対応した変調周波数で変調した信号電流を流し、これを受信する(阪急ATS、アナログATCなど)

- AF軌道回路でデジタル信号を流し、これを受信する(C-ATSなど)

がある。

地上子

情報を受け渡すための地上装置一般。動作原理により変周式、トランスポンダ式などがあり、これを基準に制御する場合が「点制御」となる。ただし、「点制御」で受信した速度制限値などのデータを記憶して参照する場合には点制御でも「連続照査」「連続参照」となり、単純な「点照査」に比べ保安度は高まる。

変周式(単変周・多変周)地上子

変周式とは、車上受信器である車上子が、特定の共振周波数を持つLC回路で構成される地上子の上を通過すると、電磁結合により車上子の発振周波数が地上子の共振周波数に引き上げられるので(これを変周作用という)、この周波数を車上装置のフィルタ回路で検出して地上情報を得る方式をいう。地上子の共振周波数は各々の信号コマンド(信号に対応した指令)に対応づけられており、単変周地上子においてはLC回路の開閉による共振の有無で、多変周地上子においては各信号コマンドに対応した共振周波数のLC回路に切り替えることで、車上に情報を送る。

左側が旧型、右側が外付コンデンサを取付けて電気検測車からの地上子良否検査に対応改造したもの。新型の小型地上子とは異なる

日本国有鉄道が開発したATS-S形では、車上側では車上子を含む共振回路により常時発振周波数105 kHzを発信している、その出力の一部はフィルタ回路(105 kHz近傍の周波数しか通過できないバンドパスフィルタ)を経由してリレーを扛上させている。地上子は、内部がコイルとコンデンサが直列接続された共振周波数130 kHzのLC共振回路で構成されており、その共振回路に地上子内蔵の制御リレー[注 4]もしくは地上子制御用のリレー箱を介してケーブルが信号機の制御用継電器と接続されている。地上子が不動作時(信号機が停止信号以外)には、地上子制御リレーが扛上して地上子の共振回路が無効化されているため、車上子による相互誘導による発振周波数の引き込み(変周作用)は起きず、車上子の発振周波数は105 kHzのままであるが、動作時(信号機が停止信号)には、地上子制御リレーが落下して地上子のLC共振回路が構成され、車上子の発振周波数が地上子の共振回路に引き込まれて105 kHzから130 kHzに変化する[8][9]。この時、車上子からの発振出力はフィルタ回路を通過できないためリレーが落下し、停止情報をベル鳴動および表示器の赤色灯で伝える。

元々は共振周波数が1種類だったことから、これを特に「単変周」と呼んだが、現在[いつ?]では電気検測車の車上からの地上子良否検査を可能にするため、地上子制御用リレー箱内の制御ケーブルにコンデンサ(外付コンデンサ)を接続して、地上子制御リレーが扛上し短絡されている不動作時の共振周波数を車上装置のフィルタ回路を通過する周波数である103 kHz付近とすることで、車上計測を可能にしている[注 5]。

その後、改良された地上子は複数の共振周波数を持たせる共振回路構成になり(これを多変周と呼ぶ)[8]、共振回路の共振周波数に応じて地上子からの信号コマンドを送るシステムとなった。いずれも車上子の単独発振周波数の変化または、後述する脱変周式では複数の周波数を車上子から送出し、特定周波数の上昇を検知して地上子の情報を得る。

京王電鉄、小田急電鉄、東武鉄道などの信号ATSがこの多変周方式で、東武ATS (TSP) は周波数の一部をパターン発生地上子に割り当てている(信号ATSとは別に過速度・過走防止ATSがある)。

最近の分類では意味の薄れた「多変周 - 単変周」を避け「多情報 - (単情報)」と整理されている。またATSシステムとしては多数の変周周波数を使用しても、単機能地上子として1周波数ということもある。

JR西日本が開発したATS車上装置であるATS-SW2形は脱変周式と呼ばれる共振周波数検出方式を採用しており、スペクトラム拡散方式により、車上装置から車上子にATS地上子で使用されている共振周波数帯域の複数の周波数を常に送信しており、車上子と地上子が電磁結合すると、地上子では共振電流が流れ、車上子では地上子から発信される共振周波数の信号スペクトルの受信レベルが上昇して、それをFFT方式によるスペクトル解析で共振周波数帯域の複数の周波数ごとの信号スペクトルの受信レベル変化によるピーク周波数を検知して共振周波数を検出している[10]。

トランスポンダ式地上子

トランスポンダ(地上子)とは、鉄道ではデジタル情報送受地上子のことで、送信機能のみのものも含めて呼んでいる。ATS-P形で知られる様になったが、それ以前にも新幹線には多数使われている。元々はトランスミッタ(送信機)とレスポンダ(応答機)で構成される通信機器のことであり、問い合わせに対して応答するもの、もしくは中継器を指していて、多くの情報を高品質と高速度で伝達する機能を有している。

トランスポンダ式地上子を使用している、ATS-P形の基本的な地上設備は、符号処理器 (EC) と中継器 (RP) と地上子で構成されており、地上子と車上子との間の送受信に使用される周波数(搬送波)は、有電源地上子又は無電源地上子から車上子に送信する際は1708 kHz、車上子から有電源地上子に送信する際は3000 kHz、車上子から無電源地上子に送信する際は245 kHz[注 6]を使用しており、変調方式はFSK変調(Frequency Shift Keying : 周波数偏移)を使用している[注 7]。通信方式は双方向での情報伝達が可能なよう二重通信方式を使用しており、64 kbpsの伝送速度で、HDLCのフレーム構成に準拠した電文構成により、1フレームあたり88又は96ビットのデジタル信号が、繰り返し伝送されている。また、地上装置と車上装置の間では、そのデジタル信号を一旦変換(変調)してから、送受信を行うため、その変換手段としてモデムを使用しており、その変調器 (MOD) と復調器 (DEMO) を使用して、送信の際では、変調器にデジタル信号を入力して変調波を出力させ、受信の際では、復調器に変調波を入力してデジタル信号を復元させることにより、情報を得られるようになっている。

速度照査

列車の速度を計測し、その速度が許容された速度の範囲内であるか否かを照合することを速度照査(そくどしょうさ)と言う。

時素式

列車が線路上の2点を通過するのにかかった時間から速度を計測する方法を時素式と言う。計測を地上側で行う方式(地上時素式)と車両側で行う方式(車上時素式)がある。速度を客観的に測定することができる点で優れているが、原理的に「特定の地点において制限速度を上回っている場合に停止させる」以外の機能を持たせることができない。2019年現在も多くの事業者で使用されているが、パターン照査を導入するために演算式へ移行ないし併用する事業者が増えている。

地上時素式

地上側に設置された列車検出装置でタイマーを起動して一定時間停止地上子を有効にし、この間に列車が停止地上子に到達した場合に列車を停止させる。常時有効な停止地上子を配置することで絶対停止機能を兼ねることができる点で優れているが、地上子に電源が必要である。1960年代に伊豆急行が採用したほか、国鉄分割民営化後にはJR東日本・JR北海道・JR貨物でも採用された。

車上時素式

2基一対の地上子を車上子が通過する時間を車両側で計測し、一定時間以下であった場合に列車を停止させる。地上子の電源を省略できる点で優れているが、その性質上0 km/hの速度照査が不可能であるため速度照査そのものには絶対停止機能を持たせることができない。1960年代に名古屋鉄道が採用したほか、国鉄分割民営化後にはJR東海・JR西日本・JR四国・JR九州でも採用された。

- ATS-STの地上子、2基一対で地上子として機能する。

- 飯田線豊川駅でのATS-STとATS-PTの地上子の配置

演算式

地上側から車両側へ制限速度に関する情報を送信し、車両側が保有する距離や速度に関する情報と照らし合わせて列車を減速または停止させる方法。連続的な照査、さらには制限速度を運転曲線に従って徐々に下げるパターン照査が可能である点や、常用制動機能を付加することが可能である点で優れているが、車両側の距離や速度に関する情報は基本的に車軸の回転から得るためあくまで理論値である。1960年代に東京急行電鉄・京浜急行電鉄・京成電鉄が採用したほか、1980年代以降にパターン照査を導入した事業者は、すべてこの方式か、あるいはこの方式との併用である。

黎明期のATS

ATSが導入される前は、「車内警報装置」(車警)という自動列車保安装置が使用されていた。この装置は文字通り「警報」を発生させるのみであり、自動的に列車を停止させる機能はなかった。また、かつて東京・大阪・名古屋の各地下鉄の一部路線で使用していた「打子式ATS」についても述べる。

車内警報装置

日本国有鉄道では、線区によってA形、B形、C形の3種類の車内警報装置が使われていた。これらのうち、B形はATS-B形に、C形はATS-S形へと発展した。

A形

東海道本線の全区間に1960年までに導入を完了した[11]。

方式はAF軌道回路式で、1300 Hz の搬送波に 20 Hz(進行・注意信号)または 35 Hz (停止信号)を振幅変調した電流をレールに流し、車上の受電器で受信する。列車は通常時は 20 Hz の信号電流を受信し、車内の表示器にはそのことを示す白色灯が点いている。注意信号を現示している信号機を通過すると 35 Hz を受信し、車内の表示器には赤色灯が点灯するとともにベルが鳴る。また、停止信号を冒進し、信号電流が受信されなくなった時は赤色灯が明滅しブザーが鳴る。運転士が確認ボタンを押すとベルまたはブザーが鳴り止む[12]。

B形

1954年の山手線・京浜東北線を皮切りに東京や大阪の電車線区間で使われた。方式は#B形(軌道電流形)・S形(地上子形)(ATS-B形)を参照。

東京急行電鉄においても、1957年11月の東横線を皮切りに軌道線を除く全線に導入された[13]。

C形

主に信号方式が非自動の区間で使われた。方式は#B形(軌道電流形)・S形(地上子形)(ATS-S形)を参照。

H形(阪急)

京阪神急行電鉄(現在の阪急電鉄)で1963年に使用開始[14]。車内に信号機の現示を表示し、制限速度を超えた場合に警報が鳴動した。これを元として阪急形ATSがつくられた[15]。方式は前述のA形と同様のAF軌道回路式(ただし使用している周波数は異なる)。

打子式ATS

(地下鉄博物館の展示物)

国鉄・JRでは実用として使用されたことはないが、打子式ATSが1927年(昭和2年)に東京地下鉄道(現在の東京メトロ銀座線)の開業時に採用された。

このシステムはアメリカ・ニューヨーク市地下鉄やドイツ・ベルリンSバーンで同種のシステムが導入されていたのを参考に導入されたもので、実用的なものとしては日本で最初に採用されたATSである。

帝都高速度交通営団(現在の東京地下鉄)丸ノ内線・大阪市交通局 (現在のOsaka Metro)(大阪市営地下鉄御堂筋線・四ツ橋線・4号線(中央線))・名古屋市交通局(名古屋市営地下鉄)東山線でも採用されていた[16]。日本国内の地下鉄路線においてこのタイプのATSを使用していたのは、全て第3軌条方式の集電システムを使用していた路線であった。

線路の脇に設置されたトリップアーム(可動打子)を地上子、台車下部の軸箱付近に設置されたトリップコックを車上子として用いる[16]。トリップアームは閉塞信号機のほぼ直下にあり、信号機が停止現示の時にアームが立ち上がり、その状態で列車が通過するとアームがトリップコックに当たる[16]。トリップコックはブレーキ管に接続されており、これが開かれて減圧するため非常ブレーキがかかる[注 8]。列車が在線している区間の閉塞信号機と、その1つ手前の信号機が連続して停止現示を示す「重複式」とすることで2個目の停止信号手前で停止する仕組みとなっている。なお、ブレーキ管減圧後、トリップコックレバーは自動的に復帰する[17]。

停止信号現示以外に警戒信号現示でもトリップアームが立ち上がる路線もあった。その場合、警戒現示が続いていても、列車が手前のある地点を通過してから一定時間後にトリップアームが下がるように設定されていた。つまり、列車が警戒信号に従って徐行していれば、トリップアームは既に下がっていて、そのまま通過できる。トリップアームが下がる前に進入すれば速度超過と判定されて非常ブレーキがかかるという、簡潔な方法ながら確実な速度照査を行なっていた[注 9]。

大阪市営地下鉄(当時)では1号線(御堂筋線)の混雑緩和を目的として建設された2号線(谷町線)東梅田-谷町四丁目間開業の際(1967年3月)にWS-ATCが導入されて以降、新規開業線区では全てATCが導入されるようになった。さらに既開業線区についても1970年(昭和45年)の大阪万博開催に伴う輸送力増強策の一環[注 10]としてまず1969年(昭和44年)12月に中央線で、続いて1970年(昭和45年)2月に御堂筋線で打子式ATSの使用停止・撤去[注 11]とWS-ATCへの全面切り替えが実施された。最後に残った四つ橋線も1972年(昭和47年)11月9日の玉出 - 住之江公園間がWS-ATC設置で開業するのに合わせて既開業区間にもWS-ATCを導入して打子式ATSが使用停止・撤去され、これをもって大阪市電気局による1号線開業以来の打子式ATSが全廃となった。

これに対し、単純な機構ながらも高い信頼性を持つことから、営団地下鉄(当時)銀座線・丸ノ内線では1990年代まで、名古屋市営地下鉄東山線では2000年に入ってからも打子式ATSの使用が続けられていた。しかし、物理的手法による限界からスピードアップ時の安全確保に対応することができず、銀座線では1993年(平成5年)、丸ノ内線では1998年(平成10年)に使用を終了している。

名古屋市営地下鉄東山線が2004年(平成16年)で使用を終了したことにより、日本の鉄道事業法や軌道法に基づく鉄道で、この方式を用いたATSは全てATCに置き換えられ、消滅した[注 12][注 13]。

国鉄・JR(一部私鉄)のATS

日本国有鉄道・JRグループ(一部の私鉄を含む)で採用されたATSには、下記のような種類がある。また、これらの路線を引き継いだ第三セクター鉄道についても、多くの場合は同様のATSを使用している。

B形(軌道電流形)・S形(地上子形)

(左側は電源表示灯で、ATS作動時には右側の警報表示灯が赤色に点灯する)

いずれの方式も、ATS設置以前に使われていた車内警報装置に、5秒以内に確認操作をしなければ非常ブレーキがかかる機能を追加したものが元となっている。

B形は主に国電区間で用いられた方式で、商用周波数を利用した送電電流を2本の線路の間に流して軌道電流として用いる。B形は制御点に列車が到達したことを接近リレーで検知して、通常は流れ続けている軌道電流を一定時秒停電することにより、「停止信号接近」の情報が地上から車上へ伝達される。

S形は国電区間以外の線区で用いられた方式で、線路の線間に設置された「地上子」と、車両に設置された「車上子」の組み合わせによって構成されている。S形は「変周式」であり、車上の発振周波数が(車上子コイルを通じて)地上子の共振周波数に引き上げられることにより、「停止信号接近」の情報が地上から車上へ伝達される。国鉄が試験を行っていたC形の改良型だが機能の面での違いはなく、真空管を使った回路からトランジスタを使った回路に改良されている。

S形の場合、停止現示の信号機の600 m手前[18]に設置されたロング地上子(130 kHzを発振する)を通過すると運転台において警告音(ベル)が鳴り、そこで運転士が5秒以内にブレーキをかけて(重なり位置にして)、確認ボタンを押すとチャイム(いわゆる「キンコン音」、一部の車両は電子音のタイプもある)に変わる(実際にはチャイム音はベル音とともに鳴り始める。ATS-S型の電源投入時やATCからATS-S型に切り替える時にもベル音とチャイム音が鳴動する)。

また、地上タイマー式の速度照査機能も存在する。これは、1つ目の地上子を通過と同時に地上装置のタイマーを起動、一定時間後に2つ目のロング地上子の電源が切れる。このため、一定時間以内に通過(=速度超過している)した場合には運転台の警報が鳴る。(ATS-SNではロング地上子を即時停止地上子に置き換えている)

B形の場合は、上記の「ロング地上子を通過」を「軌道電流停電を検知」と読み替えるのみで、あとはS形と同じである。

この確認作業をしない場合、列車は自動的に非常ブレーキがかかる。しかし、私鉄に出した運輸省通達では必須とされた速度照査機能がなく[注 14]、いったん確認作業をしてしまうと、それ以降は停止信号を通過しても非常ブレーキがかからないという欠点がある。実際、ATS確認作業後の運転扱い誤りが原因の重大事故が幾度も発生し、国鉄は何度かの改良を加えたが、根本的な改良はATS-Pまで持ち越すこととなった。

2009年(平成21年)現在では、B形の区間は全てATCまたはP形に換装され、S形の区間はP形を追設、あるいは即時停止地上子 (123 kHz) や時素式速度照査地上子対 (108.5 kHz) による非常制動を付加したSx形などに改善された(旧来のS形をそのまま含んでSx形を構成している)。

ATS-S改良形

警報機能のみのS形に、全JRが即時停止機能を追加し、さらにJR東海以西の各社とJR貨物で時素式速度照査の機能を追加した方式。

即時停止機能は、確認ボタンを押して警報を解除しても、停止現示の絶対信号機直下の地上子を通過(信号冒進や誤出発)すると即座に非常ブレーキをかける機能である。車上時素式速度照査機能は、二対の地上子対通過時間を車上タイマーと比較して速度照査し、速度超過時には非常ブレーキをかける機能である。

ATS-S改良形はJR各社で呼び名が異なり受信機が異なるものもあるが、北海道旅客鉄道(JR北海道)と東日本旅客鉄道(JR東日本)はSN、東海旅客鉄道(JR東海)はST、西日本旅客鉄道(JR西日本)はSW (SW2) (車体表記はS)、四国旅客鉄道(JR四国)はSS(SS II[注 15])(一部車体表記はSS)、九州旅客鉄道(JR九州)はSK (車体表記はSK)、日本貨物鉄道(JR貨物)はSFと呼ばれている。SN形には即時停止機能のみが追加されているが、それ以外にはSNの即時停止機能に加え車上時素式速度照査機能(2つの地上子の間を0.5秒以内[注 16]で車上子が通過すると非常ブレーキが作動する)[注 17]が追加され、さらにST形には列車番号送出機能[注 18]が追加されている。また、SW形ではST形から列車番号送出機能を省略して車上装置を設計し直したもので、このSW形がほぼそのままSK形、SS形となった。SF形は当初はSN型機能だったが後日、車上に時素速照ボードを追加してST形に対応した。またロング地上子と絶対信号機直下の即時停止地上子の変周周波数は130 kHzと123 kHzで共通で互換性があり、車上子の常時発振周波数はSNの105 kHzの他は103 kHzとしている。これは車上時素式速度照査機能を追加したための措置で、速度照査区間にSN形やS形の列車が乗り入れても、車上速度照査用の地上子の変周周波数[注 19]にST・SW・SS・SK・SF形は反応するが、SNやS形は常時発振周波数帯域[注 20]のため、反応しない。また、車上時素式速度照査機能は分岐器の速度制限にも対応できるようになっている。

車体表記は、JR北海道がSN(SとNがそれぞれ大文字が四角で囲んである)、JR東日本がSN、JR東海がST(東海管内はPに切り替わらない場合の絶対停止のみ使用)、JR西日本がS、JR四国がSSまたはS、JR九州がSK(JR北海道と同様の場合と1つに収まっている場合の2種類がある)、JR貨物がSFとなる。

JR東日本車のうち、JR東海および伊豆箱根鉄道駿豆線に直通運転をする運用を持つ車両には、ST形と同等の車上時素式速度照査機能を持つATS(SN●と表記)を搭載している[注 21]。

JR東日本管内に直通運転をしている伊豆急行の車両にはSiの表記があるが、呼び名が異なるだけでSN形と同じものである。ただし、伊豆急行線内では地上装置として速度照査機構を設置しており、信号の現示速度を守っていればロング地上子による警報ベルは鳴動しないようになっている。また、ATS確認ボタンにはカバーを被せ使用禁止としている[19]。

それと同様に、かつてJR西日本管内からの直通運転があり、現在でもキヤ141系などJR西日本所属の検査車両などが入線する富山地方鉄道の鉄道線では、JR西日本と同じくSW形を採用している。JR東海との関係が深い愛知環状鉄道線[20]・伊勢鉄道伊勢線[20]・東海交通事業城北線では、JR東海と同じST形を採用している。また、JR貨物との関係が深い水島臨海鉄道では、ATS-SFとほぼ同形で確認扱い運転がないATS-SMを採用している。JR線からの直通運転を行わない第三セクター鉄道でもS形からSx形に更新する事業者が増えている。

なお現状では、改良機能に対応した地上子(即時停止地上子・時素式速度照査地上子)は原則として、絶対信号機(場内・出発信号機)・線路終端部・分岐部・急曲線部のみに設置する拠点設置であり、閉塞信号機には設置されていない。ただし、例外として、JR東海の一部駅・あおなみ線の全駅の場内相当閉塞信号機には、即時停止地上子が設置されている。愛知環状鉄道線ではすべての閉塞信号機にも時素式速度照査地上子が設置され、すべての信号でロング地上子をなくしている。

- 絶対信号機直下にあるATS-Sn形の即時停止地上子

- ATS-ST形の地上子

- 絶対信号機直下にあるATS-ST形の即時停止地上子

- ATS-SW形の地上子

| ATS-S | ATS-Sx | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| Sn | St | SW/SS/SK/SF(新) | |||

| 車上子(発信周波数) | 常時発信周波数 | 105 | 103 | ||

| 列車番号送出 | - | - | 360 | - | |

| 地上子(共振周波数) | 停止現示 | 130 | 129.3 | ||

| 即時停止 | - | 123 | |||

| 車上時素式速度照査 | - | - | 108.5 | ||

| 進行現示 | 103 | ||||

ATS-P形(デジタル伝送パターン形)

ATS-Pは、停止限界点など基準点を基に、自列車の位置と減速性能、勾配から刻々の走行限界速度を「車上演算」で求めて速度照査し、減速・停止するATSである。その車上演算方式は優れた実績から、デジタルATCなど後発の保安装置に多く採用された。確認ボタンを押すと後は制御が働かなくなるATS-S形の欠点を改善するために開発されたATSである。

システム概要

地上装置の地上子から、停止信号・速度制限の位置や距離・勾配などの情報をデジタル送信で車上子を介して列車に送り、列車はこれらを基に自車の制動性能と走行距離から刻々の上限速度すなわちパターン(その列車が制動開始から停止・減速するまでの速度変化を表す曲線)を作成し、その上限速度値を用いて速度照査を行う[21]。発生するパターンの最高速度は、車種ごとの最高運転速度+10 km/hに設定されており、停止パターンが発生していない状態でも常時有効となる車両最高速度照査も行われている[21]。

地上装置はJR東日本・相模鉄道(相鉄)ではI形、JR西日本では1形とも呼ばれているが、後者は列車から次の駅の停車かまたは通過かの「通停判別」とATS-P形を搭載しているとの情報を、地上装置が受信して種別による踏切の定時間制御と信号機の現示アップを行う[注 22]、地上と車上の双方向に情報を伝達するトランスポンダ式に変更されている。

以下、本記事内では便宜上、I形を「JR東日本・相鉄方式」、1形を「JR西日本方式」と記述する。

停止信号を基準位置として車上で刻々算出した制限速度値(パターン)と比較して、そこまでに徐々に減速できるため冒進は起こらず、安全のための余裕距離もほとんど不要な優れた方式である。停止信号に対する制限と、4種の速度制限を設定でき、それらのうちの最低値で速度照査を行う。ATS-S・ATS-B形とは異なり、警報ベル音がなったあとに行なう確認扱い動作は必要としない。

速度照査はATS-S改良型のような点照査ではなく、安全のための無駄がほとんど要らず、列車の制動性能が正常ならば停止信号冒進は発生しないため、車間を詰めることのできる、非常に安全性の高い方式である。

地上のシステムは、符号処理器 (EC) ・中継器 (RP) ・ATS-P形有電源地上子で構成されており、符号処理器は信号機と繋がっており、符号処理器と中継器は電源・情報回路の2つを持つ複合ケーブル、中継器と地上子は接続ケーブルがそれぞれ繋がっている。符号処理器が信号機からの現示条件により、内蔵している電文ROMから制御電文を抽出した後にケーブルにより送られ、中継器がケーブルから送られる制御電文を自分が受け持つ地上子の制御電文と合致する制御電文を蓄積した後に地上子を介して制御電文が車上に送られる。

制御方式としては、信号機から600 m手前(外方とも呼ばれる)にパターン発生地上子を設置しており、信号機が停止現示の場合に、列車が手前の信号機による注意現示による速度で、その地上子に接近すると、その信号機までの距離などの情報[注 23]を地上子から送信して、それを車上子が受信して車上に送られ、車上ではそれを元に信号機までのパターンを作成・記憶する。その後、列車がそのパターンの許容速度以下で列車を減速させ停止させれば良いが、列車の速度がパターンの許容速度に接近すると[注 24]警報器が作動し、警報音鳴動[注 25]とともに運転台のATS-P車上表示器にて「パターン接近警告」を表示する。さらに列車の速度がパターン速度を超えると、直通ブレーキ系車両では常用最大ブレーキにて列車を停止させ(常用制動は緩解時間が短いので、動作しても遅延が発生しにくい、また車両によっては非常ブレーキをかけると一旦停車するまで緩解できないことがある)、自動ブレーキ車両では非常ブレーキにて停止させる。その後に復帰扱いするとブレーキが緩解する。その他にも信号機がR現示からY現示又はG現示となる現示アップの場合には、その情報を車上に送信してパターンの更新[注 26]を行う更新用地上子を信号機とパターン発生地上子の間に設置しており[注 27]、閉塞・出発信号機には3個設置[注 28]し場内信号機には6個設置[注 29]されている。またカーブや分岐器での速度制限の場合には、信号機がR現示の場合と同じく、パターン発生地上子からの情報により[注 30]、速度制限があるカーブや分岐器までとそれに続く速度制限区間のパターンを車上で作成・記憶して、列車をそのパターンに沿って減速させて速度制限区間での速度照査を実施する。

ATS-Pが優れている理由は、上述の通り車上演算パターン型照査方式の採用により冒進がなく、各列車のブレーキ性能による最適な照査パターンの作成が可能となることにより、安全かつ高密度運転が実現でき輸送容量を増やすことができる。これはトランスポンダ使用のデジタル方式採用によるものではない、変周型ATS-Sx上位互換でパターン照査を導入したATS-Psはデジタル方式ではないが、同じ点で優れている。

反面、降雪時など想定制動性能を保証できない環境下では、安全のための余裕距離がない分、適切な位置までに停止・減速できない恐れがある。現にJR西日本では特急「はるか」において、琵琶湖線で降雪下に280 mの冒進事故が発生したことがあった。

地上子から情報を受信した列車は、停止現示の信号機やカーブなどの速度制限までの距離に応じてパターンを作成・記憶するが、下り勾配でR現示の信号機がある場合は、地上子から「信号パターン補正」情報[注 31]を送信してパターンを補正する。

信号関係の「保安コード(電文)」はJR各社と相鉄との共通で協議決定すると定められているため、JR各社間・相鉄およびJR東日本・相鉄方式を採用している東京臨海高速鉄道・北越急行・伊豆急行とJR西日本方式を採用している智頭急行との相互間で互換性があるが、JR東日本・相鉄とJR西日本で異なるコードとなっているのは「列番情報(JR東日本・相鉄)」「列車選別情報(JR西日本)」「速度制限を許容不足カント量(110 mm = 振り子式、70 mm = 高速、60 mm = 普通、50 mm = 機関車列車)毎に加算するコード領域(JR西日本)[注 32]」「架線電圧切替、交直切替(JR東日本のみ[注 33][注 34])」「新幹線・在来線切替(新幹線直通電車のみ)」「高速許可(かつての北越急行)」である。

「速度制限を許容不足カント量ごとに加算するコード領域」については一部の曲線に導入されていたが、1990年(平成2年)ごろの導入以来2005年(平成17年)まで、設定値の約2/3に誤設定があり、多くは間違って共通( = JR東日本・相鉄)方式で設定していたことが尼崎事故調査委員会の指摘により判明した。共通方式設定であれば、制限速度がJR東日本・相鉄と同様に最低車種になるだけとなるため、危険はなかったが、設定作業部局がJR西日本方式として機能拡張されていたことを知らなかった。発表時には誤設定の多数が「共通方式設定」だったことは発表されず、適用ミスで35 km/h超過といった危険なミスも多くあって、全国の鉄道事業者に設定値の点検を求めるなど問題になった。なお、このコード領域については、2005年(平成17年)のJR福知山線脱線事故を受けての曲線速度照査義務化に伴い、JR東日本にも採用され、その後ATS-Pの使用を開始した相鉄でも、JR東日本との仕様の共通化の観点からこれを採用している。

以上の位置基準型の車上演算型速度照査方式、いわゆるパターン型速度照査が(停止信号)冒進のない安全なATSとしてJR東日本を中心にATS-Pとして普及し、安全度を落とさずに列車間隔を詰め線路容量を増やすことに成功した。その照査方式が自動列車制御装置 (ATC) にも取り入れられDS-ATC / D-ATC / KS-ATC ≒ ATC-NSなどで採用されて線路容量を増やした。総武快速線 - 横須賀線の東京トンネルや埼京線池袋駅 - 新宿駅間など、在来線のATC区間をATS-Pに換装した例も現れている。また相鉄でも2014年3月30日より全路線でATS-Pを採用した。これは相鉄が2019年11月30日よりJR東日本と相互乗り入れをするための準備でもあった。

しかし、ATS-Pはこうした非常に精密で高価な機器であることから、他のATSとの互換性は無く、独立したATSとして扱わなければならず、またATS-Pを安全かつ正確に作動させるために、専用の電源装置が必要になるほか、車上子も独立して設置しなければならない。この例として、JR東日本が保有する電気機関車EF65 501は、ATS-P設置の際に機器室に同電源装置を設置するスペースが確保できなかったため、運転室の助士席を撤去して設置する工事が行われている。また、JR西日本の所有する113系2000番台ワンマン車で運転室内に電源装置及び関連機器を設置できなかったために一部の座席を撤去して設置した事例などがある。なお、同様の事例で座席撤去を行っている車両はJR東日本所有車両にもいる。蒸気機関車としては、同じくJR東日本が保有する「C57 180」・「C58 239」・「C61 20」・「D51 498」、JR西日本が保有する「D51 200」の5両にATS-Pが追設されているが、JR東日本保有の4両は車上子は先台車上部に設置したため、万一の事故に備えての防護も兼ねて、スノープラウでカモフラージュを行い、装置の存在が目立たないように配慮されている[注 35]。なお、電源装置はテンダー(炭水車)に設置しているが、設置場所はそれぞれ異なっている。一方、ディーゼル機関車は一部の車両がそれらの防護策を施さず、車上子が見える状態になっている。いずれの車両も、車上子は判別化のため、白色に塗られている。

JRにおける車体表記はP。また、JR東日本に乗り入れている東武100系や伊豆急行2100系などには表記がないが(ただしTHE ROYAL EXPRESSで使用される伊豆急行2100系のR-5編成には、運転台横の三角形のガラス窓に表記がある。)、一方で中央・総武緩行線へ乗り入れる東京メトロ05系や07系および15000系、埼京線・川越線へ乗り入れる東京臨海高速鉄道70-000形、伊東線へ乗り入れる伊豆急行8000系などにおいても同様の車体表記がある。なお、相鉄ではJR東日本や東急などへの直通対応車両を含め、ATS-P搭載車両の車体表記を特に行っていない。

開発当初の経歴

1973年(昭和48年)12月26日に関西本線平野駅において、分岐器の通過制限速度を超えて進入した列車が脱線する事故が発生した。これを受けて速度照査機能付きのATSの開発が行われ、1980年(昭和55年)から多変周点制御式のATS-Pが関西本線で試用を開始された。この際に113系の一部編成に変周式ATS-Pを取り付けた。

その後、1984年(昭和59年)10月19日に山陽本線西明石駅において、寝台特急が制限速度を超過して分岐器に進入してホームに衝突して大破する西明石駅列車脱線事故が発生した。これを受けて位置基準車上演算方式(=いわゆる「パターン式」デジタル符号伝送のできるトランスポンダ式)で冒進・過速度の起こらないATSがH-ATSという名前で開発された。1986年(昭和61年)末に西明石駅・大阪駅・京都駅・草津駅の4駅に地上設備が設置され、寝台特急牽引用のEF66形電気機関車16両に車上設備が搭載されて、ATS-Sと併用する形で運用が始まった。このH-ATSはATS-P'とも呼ばれていた。

初めて全線すべての信号機に設置されたのは、1988年(昭和63年)末に新規開業した京葉線で、これ以降H-ATSを正式にATS-Pと定め、関西線の変周式ATS-Pの運用は打ち切った。地上装置は1型ATS-Pとされた[22]。

エンコーダ方式 ATS-P 地上装置

情報伝達は従来方式のように地上→車上の一方向ではなく、地上と車上との双方向に伝達するトランスポンダ式で開発されたものである。

地上装置ではそれを利用して、列車からの列車番号や列車選別等の情報を、車上から地上の地上子と中継器を介して符号処理器に伝送されると共に、それらの情報が他の各符号処理器の間で伝送されることにより、関係する信号機の現示を上げることができる現示アップ機能が可能となり、運転間隔をさらに短縮することができるようになり(H-ATS、1型、PN型地上装置ではこのような現示アップ機能は不使用)、種別による踏切の定時間制御を可能としている。

JR東日本ではII形と呼んでおり、その後は、光伝送部を符号処理器に後付けして列車の在線情報などを駅にある駅処理装置に光ファイバーで伝送できるようにしたIII形、III形の光伝送部を符号処理器に内蔵したIV形、中継器を小型化してクロージャと呼ばれる接続容器に収容したIV形、中継器をさらに小型化して地上子に内蔵することで中継器の設置場所の制約を無くしたIV (N) 形、符号処理器と光伝送部を二重化して信頼性の向上を図り、制御電文のデータ変更を内蔵された電文ROMを交換する方式から、PCカードのケース内に二重系分の電文データを記録したROMカードを使用して、PCカード書き込み装置によりデータの変更を行う方式に変更したIV (W) 形、関連機器を機器室に集約して現場機器の削減を行い、符号処理器と光伝送部の間の伝送を二重系とし、地上子の送信停止機能を追加して、保全性・信頼性・施行性を向上させた機器室集約形、IV形・IV (N) 形と互換性があり、符号処理器のブロック構成によるブロック化や二重系化などを行ったV形がある。

JR西日本では、符号処理器に閉塞信号機で使用される現場用と駅構内の信号機器室 (SH) で使用されるVEタイプ[注 36]のSH用の2つがあり、SH用には内部に8つの符号処理部と統括部があり、他の符号処理器とは統括部を介して伝送される。前述の1形のほか、中継器を一方方向伝送機能と双方向伝送機能の2つに分けて、前者は中継器を小型化して地上子内蔵形として信号機から遠方に設置し、後者は信号機に最も近い地上子に接続された2形、2形にME(マイクロエレクトロニクス)技術の進歩による装置の小型化と中継器で使用される電源が交流または直流でも符号処理器の電源ブロックを取替えることで使用可能とし、制御電文のデータ変更を内蔵された電文ROMを交換する方式から、CFカードから符号処理器のメモリに直接ロードする方式に変更した3形がある。

285系「サンライズエクスプレス」はJR東日本・JR東海・JR西日本・JR四国の区間にまたがって運転されているが、車上子の設置位置がJR東海車は運転室直下であるのに対して、JR西日本車は中央だったため、入線試験時に停止定位の出発信号でパターンに当たることがあった。営業運転に際しては車上子を運転室直下に移設して本州3社のATS-P区間でトラブルが起こらないように対策した。営業運転に伴い以下のように運転することとなった。

- JR東日本・JR東海管内(東京駅 - 米原駅間) - ATS-Pを使用(手動の切替スイッチを「P」位置に設定=P/S自動切替)

- JR西日本・JR四国管内(米原駅以西) - ATS-P/Sxを併用して運転(切替スイッチを「S」位置=P/S併用 : 拠点Pモード)

JR東海が東海道本線にATS-PTを導入する2010年度以前の取扱いについては、下り列車はJR東海の乗り継ぎ乗務員が、上り列車についてはJR東日本の乗り継ぎ乗務員がATS切替スイッチにて手動で切り替えていた。これは拠点P(=Sw扱い)の福知山線と全面Pの東西線直通列車が尼崎駅で行うP/S切替操作と同じである。後述するが、JR東海が2010年度よりATS-PTを導入したため、熱海駅でのATS切り替えは行われなくなった。また団体輸送などでも同様の事象があるため米原駅以西を直通運転する列車についてはサンライズ同様の取り扱いをすることとなっている。

ATS-PT導入以前、JR東日本とJR東海を跨ぐその他の定期列車については丹那トンネルの東京寄りにATSの切り替え地上子があり、そこで自動的に切り替わるようになっており、下り列車の場合はS型のチャイムが鳴動し、運転士が手動にてチャイムを止める(ATS-PT搭載車は電子チャイムのみ、S型チャイムは鳴動しない)。逆に上り列車の場合はP型のチン・ベル(ATS-PT搭載車は電子チャイム)が鳴動するが特段することはなくそのまま走行する(ATS-P/Sx自動切替は伊豆急行線伊東駅構内などで常時見られる)。

JR東日本では後に、ATS-P路線から直通するATS-Sn区間(=拠点ATS-Ps区間)に「拠点P」方式を導入することを発表したが、自動切替モードで設置のため、P/S手動切替操作は無用である。P/S切替は、自動切換モードか、併用モードかの切替なので、操作を間違えてもそれぞれが動作し危険な状態にはならない。福知山線尼崎事故後の安全対策見直しで、ATS-Sn区間には、折り返し、合流点など重要地点に拠点ATS-Psを設置していたが、上越線などATS-P区間からの直通-Sn路線で拠点ATS-Pを設置。上記以外にも、ATS-Pを2重化(故障対策)やPs(SN機能付き)統合型も開発されている[23]。

地上装置設置区間

- JR東日本のATC導入線区を除く首都圏地域と、山形・秋田新幹線(奥羽本線福島駅 - 新庄駅、大曲駅 - 秋田駅と田沢湖線全線)

- JR西日本の桜島線・おおさか東線・JR東西線・関西空港線全線と、東海道本線(梅田貨物線)・大阪環状線・阪和線・関西本線(大和路線)・JR宝塚線の一部

- 智頭急行智頭線[20]

- 北越急行ほくほく線[20]

- 東京臨海高速鉄道りんかい線

- 相模鉄道全線(本線・厚木線・いずみ野線・相鉄新横浜線)

SN形などの変周式とは互換性がないため、P形が搭載されていない列車が入線する可能性がある線区では、ATS-S改良形 (ATS-Sx) を併用している[注 37]。関西空港線(りんくうタウン駅 - 関西空港駅間)は南海空港線との共用区間であるため、南海のATS-PNを併設している。

ATS-P(N)(無電源地上子方式ATS-P)地上装置

比較的列車密度の低い線区に導入されているATS-P形の地上装置であり、車上→地上への情報伝達機能を省略したものである。信号機からの現示条件により無電源地上子が電文切替リレーの切替により、内蔵した電文ROMからそれに対応した制御電文を選択して車上に送信するとしたもので、それを送信するための電源は車上側の車上子から送られる[注 38]。

当初無電源地上子は最大3現示対応だったが、これを最大5現示対応(単線区間での方向)まで拡張して信号に使用しており「電文」=コードを複数持たせている。Sx地上子と同様に現示条件だけで制御できるので非常に安価に設置でき、2001年初頭から2010年にかけて、首都圏周辺部の現示アップ機能の必要ない線区約600 kmに導入されている。

省略されて存在しない機器は、符号処理器・光電送部・中継器であり、存在しない機能は、車上列番受信・現示アップ・踏切定時間機能である。なお、車上装置は共通である。

設置区間

- 川越線

- 武蔵野線

- 日光線

- 烏山線

- 中央本線 : 高尾駅 - 塩尻駅間(中央東線)

- 成田線

- 外房線

- 内房線

- 東金線

- 久留里線

- 八高線

- 五日市線

- 相模線

- 鶴見線

- 両毛線

- 上越線 : 高崎駅 - 水上駅間

- 信越本線 : 高崎駅 - 横川駅間、篠ノ井駅 - 長野駅間

- 篠ノ井線(姨捨駅および桑ノ原信号場構内を除く)

- 大糸線 : 松本駅 - 北松本駅間

- 鹿島線

- 伊東線

- 伊豆急行線 : 伊東駅[注 39] - (河津駅 - 稲梓駅間に存在する)鷲頭山トンネル先[26]

ATS-PT形 (JR東海ATS-P)

JR東海および名古屋臨海高速鉄道がATS-STの取り替えにより、2010年度から順次導入している方式。2012年2月に全ての在来線において更新が完了した[27]。

基本的構造はJR他社で導入されているATS-Pと同様であるが、車上装置の動作に常用ブレーキは使用しない。すなわち、他社のATS-Pの車上装置(自動空気ブレーキ方式の車両を除く)では常用ブレーキと非常ブレーキに基づくパターンをそれぞれ生成し、前者を超過した場合には常用最大ブレーキが作動して停止するのに対し、ATS-PTの車上装置では非常ブレーキに基づく照査パターンのみを生成し、それを超過した場合には非常ブレーキが作動し停止する[注 40]。これは自動空気ブレーキ方式である従前の機関車、ディーゼルカー用ATS-Pと同機能である。ATSの目的はあくまで安全確保と考え、運転支援のための機能を省略してコスト削減を実現したものと言える。また停止後に復帰扱いすれば緩解して運転を続行できるのはATS-Pと同じである[28]。地上子は、駅構内など制御条件が多数ある地点にはMPU制御のエンコーダ式の有電源地上子、閉塞や単純の駅は最大5電文式の無電源地上子、曲線等の速度制限は電文固定式の無電源地上子を使用することでコストダウンを図っている。

JR東海管内では、ATS-STの地上設備は大部分が撤去された。なおJR西日本管内(新宮駅、猪谷駅構内を含む)と篠ノ井線のスイッチバック構造で後退運転する姨捨駅・桑ノ原信号場(構内のみATS-SN[注 41])、中央本線辰野支線内・辰野駅構内・大糸線の一部区間、関西本線亀山駅・伊勢鉄道伊勢線・愛知環状鉄道線(ATS-STのまま)、駅構内の一部の貨物発着線、貨物線内 (ATS-SF) などで車両側にATS-STが必要である。

運転席を立ち上げる時はATS-STで起動され、ATS-Pの地上子を通過してATS-PTに切り替わる点は、他社のATS-Pと同様である。

車両表記は、東海ではPT。

車両別の対応状況

- ●付きは引退またはJR東海エリアからの定期運用撤退車両

- JR東海が保有する車両

- JR東日本が保有する車両

- JR西日本が保有する車両

- JR貨物が保有する車両

- EF64形(1000番台のみ)、EF65形、EF66形、EF210形、EH200形、EF510形、M250系、DE10形(入換用の未搭載車あり)、DF200形(北海道から転籍)、DD200形、EF200形●、DD51形●

- 他社区間で使用するために設置されているATS-PF車上装置をそのまま使用する[注 42]。ただし一部の駅構内はATS-SF又はATS-Ps(北日本用)、ATS-DF(岡山県以西)(SF互換機能付き)を使用する。

- PF未搭載車や保安基準(運転記録装置など)本線用機関車の未対応車を優先的に廃車にする。

- 東京(東京貨物ターミナル駅、新鶴見信号場(北日本方面は当駅で機関車交換)等) - 下関(幡生操車場(九州へは当駅で機関車交換))・四国間を通しで走行するにはATS-PF(兵庫県以東「近畿圏P・S併用・西モード」、JR東海・首都圏「フルP・東モード」)とSF又はDFが必要になる。

- HD300形(沼津駅など)、構内入換機

- 本線を自走できないので、所属基地での検査で常駐駅から移動またはその逆の場合は、本線用機関車が牽引する無動回送が必要になる。

- EF64形(1000番台のみ)、EF65形、EF66形、EF210形、EH200形、EF510形、M250系、DE10形(入換用の未搭載車あり)、DF200形(北海道から転籍)、DD200形、EF200形●、DD51形●

- 名古屋鉄道が保有する車両

- 小田急電鉄が保有する車両

- 伊勢鉄道が保有する車両

- 衣浦臨海鉄道が保有する車両

- 名古屋臨海高速鉄道が保有する車両

- 愛知環状鉄道が保有する車両

- 2000系

- ATS-PTの車上装置を新たに設置した。

- 2000系

- 東海交通事業が保有する車両

- キハ11形

- ATS-PTの車上装置を新たに設置した。

- キハ11形

設置区間

- 2010年度導入線区[33]

- 2011年度導入線区

- 上記路線以外のJR東海の在来線全線[34]

- 名古屋臨海高速鉄道あおなみ線[35]

ATS運転方向設定

ATS-Pの車上装置は、車上で設定する運転方向スイッチの方向とATS-P地上子から発信される制御情報の中の運転方向ビット(情報)を受信して、車上で両者の運転方向条件が一致した場合のみ、その制御情報を採用する方式を取っている。運転方向設定の方式としては2種類あり、車上に運転方向条件を切替える運転方向スイッチを設置してA線とB線の切替を行ない、地上側のATS-P地上子にはA線用とB線用を設置して、A線用にはA線用の運転方向ビット(情報)が発信され、B線用にはB線用の運転方向ビット(情報)が発信される方式と車上の運転方向条件をA線又はB線に固定して、A線の方向に進路が開通した時には、地上側はA線用地上子からAB線用の運転方向ビット(情報)を発信して、B線用地上子からは無制御の運転方向ビット(情報)を発信し、逆にB線の方向に進路が開通した時には、地上側はB線用地上子からAB線用の運転方向ビット(情報)を発信して、A線用地上子からは無制御の運転方向ビット(情報)を発信する方式がある。

以下にATS-PT導入路線におけるA線・B線の運転方向を示す。乗り入れ先のJR東日本、JR西日本ではATS-P扱いとなるため進行方向の制約はない。

| 路線名 | A線 | B線 |

|---|---|---|

| 東海道本線 | 熱海向き | 米原向き |

| 御殿場線 | 国府津向き | 沼津向き |

| 身延線 | 富士向き | 甲府向き |

| 飯田線 | 豊橋向き | 辰野向き |

| 武豊線 | 武豊向き | 大府向き |

| 中央本線 | 塩尻向き | 名古屋向き |

| 稲沢線 | 名古屋向き | 尾張一宮向き |

| 高山本線 | 猪谷向き | 岐阜向き |

| 太多線 | 多治見向き | 美濃太田向き |

| 東海道本線 美濃赤坂支線 | 大垣向き | 美濃赤坂向き |

| 垂井線 | 垂井向き (逆走する関ヶ原→垂井間のみ) | 関ヶ原向き |

| 関西本線 | 亀山向き | 名古屋向き |

| 紀勢本線 | 新宮向き | 亀山向き |

| 名松線 | 松阪向き | 伊勢奥津向き |

| 参宮線 | 鳥羽向き | 多気向き |

| あおなみ線 | 金城ふ頭向き | 名古屋向き |

- デルタ線構造の四日市駅 - (A線→)- 亀山駅 - (A線→) - 津駅 - (伊勢鉄道PT整備外・←A線) - 四日市駅間の方向設定、また方向切り替え駅は亀山駅で、伊勢鉄道経由の列車は方向切り替えは不要。

- 名古屋駅 - (A線→) - 塩尻駅(旅客用ホーム) - (辰野経由・みどり湖経由共←A線) - 岡谷駅 - (A線→) - 豊橋駅 - (←A線)- 名古屋駅はデルタ線構造ではないので方向切り替えは不要。

- 2011年の身延線不通の時身延線-甲府駅-塩尻駅-名古屋駅-静岡車両区の回送では車両の向きとAB線関係で塩尻駅構内の貨物列車用東西連絡線を使用して回送された。

- 例として311系の場合、クモハ311形はA線に、クハ310形はB線に方向設定スイッチがピンで固定されている(不正操作防止のため)。

ATS-PF形(貨物列車用ATS-P車上装置)

2008年4月1日から使用開始[36]。JR貨物の機関車にはATS-PF形車上装置が搭載されているものがあり、PFと表記されている。ATS-P形のコードが貨物列車の速度制限に対応しておらず、また、貨物列車用の車両には、ブレーキは強める一方のブレーキ操作しかできないものが多くあり、旅客列車とは減速特性が異なるため、車上装置が共用できない。そのため、貨物列車用のATS-P車上装置として開発されたものである。

貨物列車はけん引する貨物の種類によって最高速度が定められているため、車上装置側の「列車設定スイッチ」により最高頭打ち照査速度を設定する[37]。最高頭打ち照査速度は45・55・65・75・85・95・100・110 km/hのほか、入換時の最高速度である25 km/hから選択する。パターン超過時のブレーキ指令は非常ブレーキのみである[37]。運転台には、バーグラフ表示により現在の列車の速度と発生しているパターンの照査速度を表示する運転台表示器、電源投入時の操作・パターン発生や消去・パターン接近・復帰扱いでのブレーキ開放の時にチャイム又は女性の声でアナウンスを流すための大型スピーカー[注 43]が設置され、機関車が重連運転の補機又は後押し補機での場合にはATSの機能を停止させる機能も搭載する[注 44][37]。また、ATS-Pを連続整備しているJR東日本およびJR東海管内と拠点P方式を採用しているJR西日本管内では運転取扱や仕様に一部相違があることを考慮し、「東モード[注 45]」と「西モード[注 46]」を備え、会社間切換地上子(醒ヶ井~米原駅の会社境界地点に「ATS西⇔東」の標識がある)による自動切換機能を有する[37]。なお、EF210形(セノハチ補機も含む)・EH200形・EF510形・EH500形・EH800形(量産形)、DD200形は新製時からPFを搭載している。入換機関車はPF未搭載の上最高速度が低いため、本線用機関車に牽引して、常駐駅と車両基地の往来をする。

車両表記はPF。

JR貨物は、ATS-PF・Ps統合型車上装置が開発されている[38]。

拠点P

ATS-SxやATS-Psの地上子を残したまま、ATS-P地上装置を、絶対信号機付近や、一部の踏切、分岐器の箇所に拠点設置する方法。JR西日本と東日本で採用されている。

JR西日本

絶対信号機(場内・出発信号機)や、ホームに近い踏切(停車列車が行き過ぎる恐れがある時の踏切防護)、分岐器付近にATS-P地上子を設置し、基本的には閉塞信号機には設置しない。

この方式を採用した区間では、全ての信号に対してATS-SW地上子が設置してあるため、ATS-Sx (Ps・D-TAS) のみを搭載した列車も拠点P区間へ入線可能(ATS-SWが機能)である。また、ATS-P (PT・PF) を設置した列車も、ATS-SxとATS-Pを同時に作動させて運転する(扱いは「ATS-S」となるが、ATS-PのP電源を投入状態にすることで同時作動状態にさせている。ATS-Pが作動しているかどうかは運転台の表示器で確認することができる。[注 47])。

この方式を採用した区間では、ATS-P地上子の設置されていない閉塞信号機はATS-SWと同等の動作となるが、列車間隔の詰まる駅周辺では、ATS-P自体の位置基準速度照査方式(パターン方式)と現示アップ動作により列車間隔を詰められるので全線Pよりも低コストで線区全体としての線路容量を増やすことができる。

閉塞信号機の区間内での曲線に対する速度照査はATS-SWの車上時素速照機能でも可能だが、閉塞区間が短い路線ではATS-P速度照査地上子も設置されている。

なお、ATS-P2 (P3) はJR西日本の設計した車上装置の形式であり、拠点Pを示すものではない。

設置区間

- 東海道本線・山陽本線・北陸本線(琵琶湖線・JR京都線・JR神戸線) : 長浜駅 - 上郡駅間 ※近江塩津駅構内にも設置

- 東海道本線・大阪環状線(梅田貨物線):大阪駅(うめきたエリア) - 野田駅間

- 片町線(学研都市線) : 木津駅 - 京橋駅間

- 福知山線(JR宝塚線) : 宝塚駅- 篠山口駅間[注 48]

- 関西本線(大和路線) : 王寺駅 - 加茂駅間

- 阪和線 : 日根野駅 - 和歌山駅間

- 奈良線 : 全線

- 山陰本線(嵯峨野線) : 京都駅 - 園部駅間

- 湖西線 : 全線

JR東日本

2015年よりJR東日本では上越線の水上駅以北の一部の駅に駅構内及び第1閉塞の直前のみ設置する拠点P運用を開始している。JR西日本とは異なり、P/S併用ではなくP/S自動切替で対応している。JR東日本の計画では新潟駅から青森駅までの日本海縦貫線でPsを設置していない駅に今後拠点設置する予定[39]。

設置区間

名古屋鉄道

常滑線・空港線のATS-Pは ミュースカイ用2000系専用で一部の曲線(制限速度が高くなっている)と中部国際空港駅に拠点P方式で設置されている(一般車と一般区間はM式ATSを使用)。

ATS-Ps形(変周地上子組合せパターン型)

上から順に、

パターン未生成時(走行中)

パターン生成時(走行中)

パターン生成時(停車中)

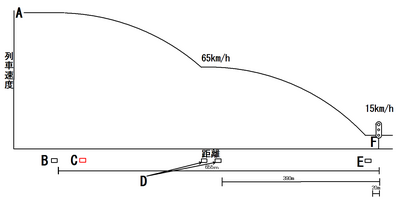

SN形・Sx形(ST・SW・SF形など)に新たな地上子の変周周波数を追加して[注 49]その設置位置規則を車上に記憶させておくことで速度照査パターンを生成させる機能を追加し、P形に近い機能を持たせたものでSx型の上位互換であり相互乗り入れ可能である。構造・機能で分類すれば車上演算照査機能(パターン照査)が加わったSx型である。

従って、停止信号の他、カーブや分岐器や勾配などの速度制限情報やパターンによる速度照査を行うことが可能であるが、列車の速度がパターン速度を超過(=ブレーキ動作)すると[注 50]、非常制動をかけて列車を停止させる。停車後は手動でブレーキを開放させるようになっている。また、Sx形の速度照査機能もそのまま使用できる。地上子は3個あり、信号機がR現示の場合は、信号機から655 m手前の第1パターン発生地上子で65 km/h(機関車では55 km/h)までの速度照査パターンを生成させた後、次の390 m手前の2個で一対の地上子による第2パターン発生地上子で15 km/hまでの速度照査パターンを車上側に生成させる「Paパターン」と閉塞区間が短い所で、場内信号機と出発信号機の間の距離が短く、出発信号機に従属するPs形の地上子が場内信号機の外方に設置されている場合、場内信号機に従属する手前の各3個の地上子の2 m手前に、マーカ地上子[注 51]とよばれる識別用地上子を設置して、出発信号機が停止現示の時に、これらの地上子により前者と同じパターンを車上側に生成させる「Pbパターン」の2種類がある。両者とも、最後に15 km/hパターン速度以下で信号機に接近する際には、信号機の手前20 mの直下地上子によって非常ブレーキが作動する。また信号機がR現示で車上側で速度照査パターンを生成させた後に信号機がG現示となった場合(現示アップと呼ばれる)、3個の地上子の変周周波数は103 kHzになり、その変周周波数を車上側が受信すると速度照査パターンは消去される[注 52]。

速度制限の場合は、カーブ・分岐器・勾配・臨時の4種類の速度照査パターンを発生させ、カーブ・勾配・臨時の速度制限と分岐器速度制限の場合、前者は速度制限区間の始点から555 m手前に2個のマーカ地上子を制限速度に応じて地上子間隔を変えて設置し、速度制限区間の終点に同じく2 mの間隔で設置する。車上側には速度制限区間までの速度照査パターンを発生させた後に速度制限区間の終点でパターンを消去する。後者は分岐器の速度制限区間の始点から555 m手前に2個のマーカ地上子を制限速度に応じて地上子間隔を変えて設置し、分岐器までの速度照査パターンを発生させた後に分岐器速度制限区間の最大長である50 mの距離を通過後、自動的にパターンを消去する。

マーカ地上子は、エンコーダ方式のATS-Pと同じく、下り勾配で信号機が停止現示である場合、車上側に速度照査パターンの補正を行うことも兼ねており[注 53]、これはY現示速度以下しか対応しないATS-ST・Sx系過走防止装置とは際だった違いになっている。さらにPs形は入換信号機の地上子にも使用されており、入換信号機の停車位置に直下地上子とその手前20 - 40 m以内に変周周波数の異なる2個のマーカ地上子[注 54]が3 m以内の間隔で設置されており、停止現示で接近した際には、車上側に30 km/hの頭打ちパターンが発生して、その後、直下地上子で非常ブレーキが動作して入換信号機を冒進できないようになっている。

Ps形はSN形・Sx形と同じく変周式のため、Ps形の各パターン生成と速度制限情報は、地上子の変周周波数・設置間隔の組み合わせにより行う。Ps形はSN形・ST形等と上位互換性が確保されているため、SN形・ST形等を搭載した車両はPs設置区間へ入線可能であり、Ps形を搭載した車両はSN・ST形等設置区間に入線可能となっている。

運転席に設置の動作モニタはP形のものとは異なり、現在の速度とパターン速度が表示できるよう改良されている(これらの速度は、2色のカラーバーLEDにより表示。P型でもモニタが信号を得てATS-Pコマンドを表示するものがある)。

SN形・ST形等を搭載した車両は、信号機がR現示の場合、その手前に設置された専用のロング地上子によりS形と同じく警報を受け、警報確認後に信号機に接近すると、同じ信号機の手前20 mの直下地上子に反応し非常ブレーキがかかる。さらにST形等を搭載した車両は、信号機390 m手前の第2パターン発生地上子を時素式速度照査地上子として使用することにより50 km/hの速度照査を列車にかけることができる、またY現示速度超過時には非常制動がかかる。

以上のことから、Ps形はSN形・Sx形との互換性があり、P形のように特別な電源装置および車上子の設置も必要が無いことから、安価で容易に導入できる新しいATSとして確立された。

車両表記はPs。

設置区間

仙台地区で設置が始まり、新潟地区においても導入が進んでいる。運用されている区間は以下の通り。

- 仙山線(仙台駅 - 愛子駅間[40])

- 東北本線(白石駅 - 小牛田駅間[40])

- 信越本線(宮内駅 - 新潟駅間[40])

- 越後線(内野駅 - 新潟駅間[40])

- 白新線(全線[40])

- 羽越本線(新発田駅 - 村上駅、あつみ温泉駅 - 酒田駅[40])

- 仙台空港鉄道仙台空港線(全線[41])

- 会津鉄道会津線(西若松駅 - 会津田島駅間[20])

- 阿武隈急行線(全線[42])

- しなの鉄道線[20]

- しなの鉄道北しなの線[20]

- 大糸線

- 飯山線

当該地区における車両はもちろんのこと、この他にも関東の一部の車両(ジョイフルトレインなど)にもPs形が設置されている。また、JR西日本京都総合運転所所属の583系についても、夜行急行列車きたぐににて信越本線宮内駅 - 新潟駅間に乗り入れるため、2010年にPs形が取り付けられた(なお、同車は2012年3月のダイヤ改正をもって定期運用終了。同年度の冬の臨時運転をもって乗り入れが終了している)。2006年(平成18年)12月より、JR東日本高崎車両センターに在籍し、P形を装備している蒸気機関車D51 498にも追加装備がなされたのを皮切りに、2007年(平成19年)4月に大宮総合車両センターを全検出場した蒸気機関車C57 180にも設置。2011年(平成23年)3月に復活した蒸気機関車C61 20もPs形を取り付けたが、復元工事段階より設置された蒸気機関車としては初めてであり、続けて2014年(平成26年)1月に復活した「C58 239」にも、復元段階より設置されている。なお、Ps形を取り付けたこれらの蒸気機関車には、炭水車の前側台車に速度検知を追設し、2011年春以降に検査に合わせて順次、機械式速度計から国鉄型電気機関車の速度計を模した電気式速度計に変更されている。またEF510形500番台(JR東日本・JR貨物転属車問わず)やJR貨物仙台総合鉄道部所属のEH500形やDE10形、高崎機関区所属のEH200形の一部にも搭載されているのが確認されている。青函トンネル用のEH800形も在来線区間(津軽線・江差線→道南いさりび鉄道。いわゆる「20 kV区間」)で必要になるので搭載している。JR貨物は、北日本運用向けのPF・Ps一体型の車上装置が開発されている [1][リンク切れ]。

搭載車両

●付きは引退済

- 特急形

- 電車

- 交流形

- 直流形

- 103系(RT-235編成)●

- 115系(新潟地区)●[43]

- 205系3100番台

- 211系(長野地区)

- E127系・ET127系

- E129系

- E233系(3000番台、6000番台、7000番台、8000番台)[44]

- 北越急行HK100形

- 115系(しなの鉄道車)

- しなの鉄道SR1系

- 交直流形

- 気動車

- 機関車

ATS-Dx (DN・DK・DF) 形

時刻表差しの直下に存在する黒いコンソールがATS-DK表示機

システム概要

ATS-Sxとの機能交換性を確保しつつ、車上にて速度照査パターンを発生させる新しい車上速度照査式ATS-Xを鉄道総研が開発を行ってきたが、このATS-Xを基本に線路条件に応じた速度制限機能に対応し、低コスト化と地上装置の省略を実現するため、車上データベース(車上DB)を導入したのがATS-Dxである。ATS-Sxと互換性があり車上速度照査機能を付加したものだが、線路条件に応じた速度照査パターンや速度制限機能を発生させるのに車上DBを使用している。

ATS-Dxは車上装置にATS-Sxの車上子を使用し[注 55]、地上装置は従来のATS-Sxと同様の変周周波数[注 56]のほか、デジタル信号を同時送信できるD形地上子を使用しており、種類としては、S形地上子の機能に加えて信号機までの距離等をデジタル情報として送信する有電源地上子、固定のデジタル情報を送信できる電源ケーブルレス地上子、現示追随性に応じて設置される速度照査パターン消去用(中間・直下)地上子、補足機能や付加機能を使用するために必要な個所に設置される制御用地上子の4種類がある。

以上の仕様から、ATS-Dxのシステムは地上系および車上系においてATS-Sxの動作を継承しつつ機器や機能を付加更新するものであり、ATS-Sxシステムを全面的に置き換えたり、独立したシステムが併存しており走行中にシステム切替をするものではなくその点でATS-Pとは異なる。また、ATS-Dx地上子との通信が正常完了しなかったり、ATS-Dx系の車上機器に故障がある場合は、自動的にATS-Sxによる制御にダウンし、事実上のバックアップ系として動作している。(後述)

線形情報を車上DBに保持するためATS-Dxにおいては車上装置が常時自列車の絶対位置を保持しておく必要があり、これは他のパターン照査式ATS(ATS-P等)と同様に速度発電機により距離積算計測を行っており、絶対位置確定用地上子を設置併用して自列車位置補正を行っている(後述)。

車上DBの仕組みと運用

車上DBは、メンテナンスの容易化のため、車両性能DBと線路DBの2つのDBにより構成される。車両性能DBは、その車両の形式、車両最高速度、減速度性能、車両種別(振り子車両、本則、機関車等)に応じた曲線等の速度補正情報のほか、車両現在位置の計測に重要な速度発電機の諸元や、車両側車上子の取付位置まで含む。線路DBは、「絶対位置データ」として、対応する線区全体にわたり、各線区におけるキロ程情報や精密な区間長と線区ID等、さらにデータ更新情報としてバージョン情報を保持する。各線区について、具体的な線路データを駅(信号所)ごとにまとめて保持しており、これにはその線区の絶対位置情報、上下区分、信号機位置、地上子位置、速度制限情報(線区最高速度、勾配、曲線、分岐器)などを保持している。さらに各駅構内の各番線と駅の停止位置目標の情報も保持する。

車上DBはデータ入力による構築のあと、シミュレーション装置によりパターン発生の検証を行う。検証済みのDBは管理装置に登録される。運用時は、同装置からメモリカードにコピーを行い、同メモリカードをATS-Dxの車上装置にセットする事により、車上装置のDB設定が行われる。

実際の走行時には前述の速度発電機により自列車の絶対位置を計算し常時保持しているが、走行とともに実際の絶対位置とのずれが蓄積するため、各地上子を通過するごとに、車上DBに保持する該当地上子の絶対位置情報により位置補正を行っている。また、対応路線内の地上設備に変更が有った場合には、適用するべき車上DBも更新、DBの最新バージョン情報も改められ、それは管理装置に保持されている。一部の地上子では、路線の適用DBバージョン情報を送出しており、万が一車上DBにセットされているDBバージョン情報と異なる(データが古い)場合には非常ブレーキが作動する。

速度照査パターン制御

車上DBにおいて対応路線の基本情報をすべて保持しているため、線区最高速度、曲線・分岐・下り勾配等による速度制限は、諸情報による補正および列車自体の最高速度を含めて常時速度照査を行っている。各種の制限速度に掛かる時は制限速度までの減速パターン、制限区間内での制限速度パターンとの照査を行う。また、臨時徐行箇所については、その前方に電源ケーブルレス地上子を設置してそこから速度制限情報を送信し、車上側で受信後、車上DBのからの情報を元に、速度制限箇所までの速度照査パターン[注 57]と速度制限箇所での速度制限を行う。

信号機によるパターン生成に関しては、信号機が停止現示の場合には、有電源地上子が信号機までの距離情報を送信し、車上側で受信後、そこまでの速度照査パターンを発生させる「一発パターン制御方式」と一発パターン制御方式に加えて、信号機が停止現示以外の場合には、有電源地上子が車上に内方次位の信号機(停止現示以外を現示した信号機の次の信号機)までの距離情報を送信し、車上側で受信後、そこまでの速度照査パターンを順次更新しながら発生させる「常時パターン制御方式」がある。

駅(信号所)手前での分岐器速度制限機能(分岐器までの速度照査パターンを発生させる)を有しており、また、駅での3つ以上の進路がある場合には、確定した進路の駅場内にある分岐器や曲線等での速度照査パターンを残す(それ以外の進路用のパターンは照査パターンからは消去する)ために、駅手前の地上側に進入番線確定用地上子を設置して車両側に送信する。

生成された速度パターンに接近すると車上装置にパターン接近警報が現示される。それでも速度を緩めずに主パターン(非常パターン)に接触した場合、非常ブレーキが自動的に作動する。

前述のとおり、ATS-Dx地上子との通信がエラーになった場合には、車上装置の発生済みパターンはそのまま保持され、ATS-Sxによる制御に自動的にダウンする。ただし、絶対位置確定地上子や進入番線確定地上子など重大な影響のある地上子についてはエラー発生で非常ブレーキを作動させる。ATS-Dxの車上装置のうち、速度発電機やDSP回路などDx専用の系統に障害が起きたがSx(共振周波数によるアナログ処理)が生きている場合も、自動的にATS-Sxによる制御にダウンする。また、前述の自列車位置補正については、各地上子を通過するごとに、その絶対位置情報と車上装置での積算位置(速度発電機による)とのずれが一定値以上(ATS-Dxの試験では±5 m以内)を超えると警告ランプを表示し、これが2度連続発生した場合には非常ブレーキを作動させる[46][47]。

展開

これらの仕様に基づいたATSが、JR北海道ではATS-SNの機能も持ち合わせるATS-DNとして、JR九州ではATS-SKの機能も持ち合わせるATS-DKとして、JR貨物ではATS-SFの機能を持ち合わせながら、ATS-DNやATS-DKに対応した、ATS-DFが開発されている。DN形とDK形では地上子の設置方法や運用エリアが異なるほか、表示コンソールの内容が若干違うため互換性は無い。なお、DF形の表示器は実際の運用区間にあわせてDN区間用とDK区間用の二種類が用意されている。DF形には更に、進行方向と逆方向に動いた場合に非常ブレーキを掛ける後退検知機能などを独自に搭載している[48]。また、YC1系や821系など、コンソールをグラスコックピットに内包した車両もある。

今後、上記の機能のほか、ダイヤ情報に基づく駅誤通過防止機能、踏切無遮断時のパターン発生機能などを追加する構想[49][50]、ATS-DK形をもとに、老朽化により保守が困難になりつつある特殊自動閉塞式(電子符号照査式)の後継となる車上信号型の閉塞方式を開発する構想[51]、ATS-DK形とATOが連動した無人運転に関する実験が行われ[52][53]、ATS-Dxの拡張性を利用した新機構への応用が期待される。

ATS-Dxの整備

JR北海道では、2016年(平成28年)6月末までに設置が必要とされている路線においては期間内に全区間への設置を完了させ、対象外区間についても2020年(令和2年)3月20日から札沼線あいの里教育大駅 - 北海道医療大学駅間での運用を開始し、いわゆる「札幌圏」での整備を完了した[54]。車両への整備も進み、JR北海道だけでなく、JR東日本エリアから北海道内に乗り入れるTRAIN SUITE 四季島(E001形)にも装備されている[55]。

JR九州では、設置対象外とされている筑肥線の103系1500番台、303系、305系を除いて、2015年度(平成27年度)末に蒸気機関車を含む全車両への搭載を完了した[56]。また、JR九州に自社車両が乗り入れ、JR貨物が自社路線を通過する肥薩おれんじ鉄道も車両及び線路にATS-DKを導入しているほか、2023年7月よりJR九州への乗り入れを開始した南阿蘇鉄道では、JR乗り入れ対応の新型車両であるMT-4000形にATS-DKを導入している[57]。また、ATS-DKの検査用に、JR西日本のキヤ141系にも可搬型が搭載される。また、地上設備については、国土交通省令により『平成28年(2016年)6月末までに設置すべき箇所』において、2016年(平成28年)6月までに設置完了した[58]。対象以外の路線についても、2020年度以降の整備に向けての計画が策定されている[59]。

JR貨物ではATS-DN形およびATS-DK形の運用が開始され設置の進捗が進んだことへの対応として、貨物列車用としてATS-DF形を2014年度より、設置区間を走行する車両に対して更新を始め[48]、2016年6月までには整備すべき39両すべてに搭載が完了した[60]。

車両表記は、DN形はDNと、Nが小さく添えているが、DK形はDK、DF形はDFと大きく書かれる。原則的にはSxとDxは併記しているが、DN搭載車一部にはSN表記が省略されている場合がある。

設置車両

●付きは廃形式

ATS-DN形

- 電車

- 気動車

- 機関車

- その他

ATS-DK形

- 電車

- 気動車

- 機関車

- 8620形58654号機

- DE10形

- DD200型700番台

- DF200形7000番台(大分車両センター所属車)

ATS-DF形

- 機関車

設置路線

- ATS-DN形

- ATS-DK形

D-TAS(旧称 ATS-DW形(ATS-M形))

JR西日本が2012年12月末に山陽本線横川 - 五日市間に試験導入した新型ATSである。既存のATSの機能に様々な運転支援機能が追加されているのが特徴であり、車上側に搭載されている車上データベースに登録された、路線の信号機の位置・速度制限箇所・速度制限の情報、地上子から送信される地上側の変動する情報(信号機の現示と列車の進行ルートの状況)、車輪の回転数による走行距離を基に得られる列車の位置を照合して、停止信号に対する防護、曲線・分岐器などの線路条件に対する速度制限防護、線区の最高速度に対する防護を行う。運転支援機能としては、車上データベースに登録された駅のホーム形状(ホームの左右など)と列車の両数によって異なる駅の停止位置についての情報、地上子から送信される駅の進入番線の情報を照合して、停車駅では、ホームのない側のドアの誤操作を防いだり、停止位置までの速度照査を行い、停車位置を越えた場合には、自動的にブレーキが掛かる機能を有する。その他にも、線路工事に伴う徐行区間に対する防護や車上無線機の切替時に対する音声での注意喚起などがある[61]。

開発初期はATS-M形と呼称されていた。2012年度末まで広島支社に貸し出されていた223系(6000番台MA21編成中間2両抜き)で運用試験された。その結果、2014年9月26日の発表で227系に新型ATSとして搭載されることが発表され、報道陣への公開の中でATS-DWと表記されていた[62]。2018年の発表[63]においては名称をD-TAS[64]に変更し、同年5月20日より使用を開始することが示された。[65]既設のATS-Sw地上子を活用し、データベース志向でパターン照査を車上で行うという点において、システムとしては先出のATS-Dx形と類似している。

2014年度よりATS-SW線区である白市 - 岩国間に導入され[66]、これに対応した新型車両である227系が2015年3月14日のダイヤ改正で運用開始した[67][68]。但し当初はATS-SWのみの対応とし、2018年5月20日より山陽本線西広島 - 岩国間で、2020年4月より山陽本線白市 - 西広島間で、D-TASの使用を開始した。2023年5月13日より呉線広 - 海田市間でD-TASの使用が開始される予定[69]。今後、ATS-P型(拠点P)が導入されている近畿エリアへの展開も見据えている。

JR西日本ではこのD-TASのほか、JR東日本の「ATACS」をベースとした車上主体列車制御システムの開発および実地試験を行っており、実用化を目指して在来線技術試験車「U@tech」による走行試験が続けられている[70]。

車体表記はDWsである。

私鉄のATS

大手私鉄各社で採用されているATSには、1967年(昭和42年)1月に運輸省(現在の国土交通省)通達[71]により「速度照査機能」の付加と「常時自動投入」が義務づけられたが、詳細な仕様は各社の裁量に任されたため、多くの種類が存在する。機能が強化された背景には、日本の大手私鉄の実状として、都市部を除く平均的な国鉄線区と比べ、駅間距離が短い、分岐器を含め急曲線が多い、高頻度運転を行う、乗車率が高いことなどがある。

設置が義務付けられた速度照査機能は、最終的な冒進速度照査を20 km/h以下としているため、確認扱いさえすれば最高速度(ATS-Sx区間の運転最高速度は130 km/h)で冒進可能な国鉄・JRのATS-B、ATS-S、後の改良型ATS-Sxと比較して、衝突事故に対する安全性が高い。運輸省通達ATS設置後の区間においては、運転士の停止信号見落としを原因とする重大事故が発生していない。

地方私鉄においては、JRや大手私鉄と同一・類似方式のATSが採用されていることが多い。また、独自のパターン照査を導入した例もある。しかしながら、通達の基準に該当しない中小事業者ではATS整備が遅れた所も多く、ATS未整備の路線において停止信号冒進による衝突事故が発生し、事故後にATSを導入するという後手の対策となりがちであった。1987年(昭和62年)4月に運輸省省令で全国の鉄道会社にATSの原則設置義務付けを行ない、1990年(平成2年)には全国の地方運輸局を通じて早期設置の申し入れをおこなったが、2001年(平成13年)の京福電気鉄道(現在のえちぜん鉄道)の正面衝突事故を契機に、国土交通省から中小事業者に対し、ATS整備の指示と、補助金が支給されたことにより、未設置路線へのATS設置が促進された。

1967年(昭和42年)運輸省通達は当時の国鉄には適用されず、JR発足の前日である1987年(昭和62年)3月31日付けで廃止されたため、JR各社に適用されることはなかった。一方、鉄道に関する技術上の基準を定める省令[注 58]が2002年(平成14年)3月31日から施行され、ATS設置の判断が従来の認可制から届出制に変わった。また、2006年(平成18年)3月の技術基準改定で、曲線、分岐器、線路終端などの線路の条件に応じた速度照査機能が必須となったため、安全性の向上と現行ダイヤの維持を目的としたATSの改良やATC化を発表した私鉄もある。

変周式(単変周・多変周)地上子

国鉄のATS-S型に近いが、地上子を2つ並べて、その2つの地上子を通過する時間によって速照する方式である。国鉄のATS-Sの改良型に似ている。地上子の間隔により照査速度を任意に設定可能で、地上との相対速度で計測するので速度計と関与がない。名古屋鉄道、京阪電気鉄道、南海電気鉄道で採用。

名鉄式ATS

終端部の例(佐屋駅)

名古屋鉄道で使用されている変周式の車上タイマー方式の自動列車停止装置である。M式ATSという別名を持つ。

2つの地上子の間を0.5秒以内で通過すると動作するようになっている。

1965年(昭和40年)に須ヶ口駅 - 鳴海駅間に設置されたのを皮切りに1968年(昭和43年)までに鉄道線全線(軌道法適用区間である豊川線を含む)で設置を完了した。

地上子は共振周波数130 kHzでATS-Sロング地上子と同じだが、2基1対の速度照査を構成して冒進速度を20 km/h - 5 km/hに押さえており、Sxなど他の多くの変周式地上子とは異なり進行方向に向かって右側に設置されているため、名古屋本線との共用区間となるJR飯田線・豊橋駅 - 平井信号場間にもATS-PTとともに設置されている。

グループ会社である豊橋鉄道の渥美線でも1500 V昇圧後の1997年(平成9年)に同型のATSを採用した。

京阪型速度照査ATS

京阪電気鉄道で使用されている自動列車停止装置の一種である。前述の名古屋鉄道方式とは速度照査などの基本的な構造はほぼ同一であるものの、速度制限などの取り扱い方法は異なる。

京阪電車の信号による速度制限は、絶対停止0 km/h・警戒25 km/h・注意45 km/h・減速65 km/h、進行の5種類である。警戒・注意・減速の現示による速度制限を5 km/h上回ると直ちにATSによる非常ブレーキがかかり、完全停止するまで復旧できない[72]。同社は、JR福知山線事故後、京阪本線枚方公園駅・淀駅 - 中書島駅・深草駅・鳥羽街道駅 - 東福寺駅間に存在する急カーブに速度照査ATSを直ちに設置した。これらの急カーブの曲線通過速度は直前の走行速度に比べ25 - 40 km/hの差がある。カーブにおける速度照査の方法はパターン照査の原理に似ている。たとえば、制限速度60 km/hカーブに対し、制限開始地点200 m手前で100 km/h以上であれば直ちに非常ブレーキ、150 m手前で90 km/h以上であれば非常ブレーキ、100 mで…、50 mで…というように順を追って速度照査と非常ブレーキ管理をしており、制限開始地点までに「絶対減速」を試みている。オレンジのカバーがかけられているATS地上子がこれに該当する。

なお、京阪は2008年(平成20年)11月に発表したプレスリリースで、2014年(平成26年)度より多情報連続制御式「K-ATS」への切り替えを進め、2016年(平成28年)度に京阪線全線で新システムを稼働させるとし[73]、2015年(平成27年)12月5日より京阪本線深草駅 - 鴨東線出町柳駅間で導入された[74]。京阪線は全面的にK-ATSに切り換わったため[75]、現在はこの点制御ATSは大津線のみで使用している。

多変周式信号ATS(多変周式(点制御、連続照査型))

地上子で車両側が信号機の現示に対応する信号を受信・記憶し、その信号に合わせた一定の速度で連続的に照査する。信号機の現示アップなどで照査速度が上がっても、次の地上子を通過して信号を受信するまでは照査を続けるか、確認ボタンを押して照査を解除する。確認ボタンが不可な会社・路線では、たとえば、警戒信号の速度制限を受けた場合、現示アップしているのにもかかわらず、長時間の低速を余儀なくされることから、タイミングによっては列車の遅延につながるという欠点がある。

- 採用例

近鉄には速度超過防止用(曲線区間、分岐器など)や終点用の他、転動防止用のATSもあり、これらも多変周式である。西鉄の地上子は永久磁石と高周波送信コイルを横に並べて設置したもので、コイルが無信号の状態でも照査が行われる[76]。

点制御式の多くの場合では、地上子制御リレーに異常があり制御線が断線状態となれば、地上子のLC共振回路の作用だけで特定の一意の共振周波数(多くの場合最下位現示)に自然と固定され、故障状態でフェイルセーフになる長所がある[注 59]。

東武鉄道TSP式(多変周式・パターン照査型)・東京都交通局T形ATS

(写真右、左はT-DATCトランスポンダ地上子)

多変周・点制御式ATSだが、速度照査を他の方式のように信号現示に応じて階段的に行うのではなく、車上装置で発生する2段階の速度照査パターンを用いて連続的に行い、列車速度がその速度照査パターンを超過した場合に非常ブレーキが掛かる独自のATSである。これは当時直通運転を実施する計画であった東京都交通局との共同開発であった。

JRのATS-Pと異なる点は、トランスポンダのように停止信号までの距離を伝送して1段階の減速パターンを発生するのではなく、信号機の現示に応じて2段階のパターン(電車の場合60 km/hまで減速、15 km/hまで減速の2パターン)を用いて速度照査を行う点。なお、運転台上に減速パターンの速度照査発生時の照査速度を表示する表示灯があり、ATSによる減速パターンの速度照査が行なわれていることを確認できる。8000系の初期修繕車までは、運転台の表示灯部に60と15と書かれた表示灯があったが、6050系や8000系の1987年以降の修繕車、9000系以降では、運転台の速度計の60 kmと15 km付近にATCの車内信号の表示に類似した表示灯があり、丸形の15と60の表示、または、60 kmと15 kmの指針外側に青色発光の三角矢印▼(8000系の東上線・越生線用T-DATC搭載のワンマン対応車および9000系[注 60]・9050系、10000系以降のT-DATC搭載車[注 61])で表示される。東武や後述の西武においてパターン式を必要としていたのは、導入当時電車列車に比べて制動性能の劣る貨物列車が多数設定されていたことに対応するためであった。

2017年より東武鬼怒川線で運行を開始した「SL大樹」の牽引機となる蒸気機関車にも例外なく取り付けが行われたが、C11 207やC11 325は他社からの借受および譲受による導入で、車上装置は運転台に設置したものの電源装置が小型のタンク機関車のため設置が出来ず、電源車としてヨ8000形を別途繋げてジャンパケーブル接続による方式で装置を稼働させている。

- 採用例

AF軌道回路方式(連続照査型)

後に国鉄ATCでも採用されたAF軌道回路を使ってレール又は添線に連続的にある信号の現示に対応した照査速度信号を流し、列車側はATCでも使用されている受電器でこの信号を受信して連続的にこの照査速度で照査される。信号の現示がアップした際はすぐにアップした照査速度の信号を受信することができる。ただし、地上子を併用している場合は多変周式と同様次の地上子まで照査を続ける。

このうち西武と阪急の一部路線はパターン式ATSとなっている。阪神は運行時に「危険域」・「有コード」でランプ表示している。なお、相鉄は相鉄新横浜線開業およびJR東日本との直通運転に備えて、2014年3月30日に磁石式地上子方式のATSからJR東日本と同一の機能のATS-P型に更新された。

また、阪急のみパターンによる速度照査に抵触した場合は他社のような常用最大ブレーキではなく、非常ブレーキが動作するが照査速度以下になると自動的に緩解する[注 62]。そのため阪急ではパターン式ATS導入時に電磁直通ブレーキ車を対象に、非常ブレーキを従来の空気ブレーキ管式から電気指令式へ改造する工事を実施した。

軌道電流式(半連続照査型・点照査型)

国鉄ATSのB型と同様にレールに常に電流を流し、電流を切ることによって信号を送っている。この電流を切る時間で照査速度を車両側に伝えている、また車上子はATCと同様の受電器を使用する。

- 採用例

- 東急型ATS

- 1号型ATS

東急型ATS

東京急行電鉄がS42通達にあわせて導入した、信号機直下に軌道に並行したキャンセルループ(添線)を備え、このキャンセルループに軌道回路に流れる軌道電流の逆位相の電流を流すことで擬似的に軌道電流を停止した状態をつくる。そこに車上装置がそのキャンセルループを通過した際に、その時間を計測し、1秒以下であれば速度超過と判断して非常ブレーキを動作させる。速度照査は閉塞区間進入時毎に行われる点照査となる。ただし、次の信号機がR現示の場合には、警報が鳴り始め信号機直下のキャンセルループでは速度照査ができないので(0 km/h照査となるので)、信号機から60 - 80 m前方にキャンセルループが設置されていて(運転士に分かるように線路脇に黄色四角の標識が設置されている)、そこで15 km/h照査を行うようになっており、信号機手前で安全に停止できるようになっている。

軌道線を除く東急のほぼ全線で使用されていたが、後に運転速度が95 km/h以上になる路線(東横線・田園都市線・目黒線、大井町線)は新CS-ATC(田園都市線)あるいはATC-P(東横線・目黒線・大井町線)に変更され、現在は池上線・東急多摩川線のみで使用されている。

1号型自動列車停止装置(1号型ATS)

京成電鉄・北総鉄道・芝山鉄道および新京成電鉄で使用されている。また、かつては京浜急行電鉄および東京都交通局(都営地下鉄浅草線)でも使用されていた。

1960年(昭和35年)12月、都営地下鉄1号線(現在の浅草線)が京成電鉄押上線との相互乗り入れで開業するに際して採用され、1967年(昭和42年)1月の私鉄ATS通達(S42鉄運第11号)で速度照査段を増やす改良をされた方式。打子式ATS以外では日本で最初のATSでもある。ATSに関しては、上記のうち新京成以外の6者の中では、どの事業者の車両がどの事業者の線路を走っても問題なく作動する(新京成の車上装置は「絶対停止」機能があるため、京成線乗り入れ対応車には切替装置が付加されている)。古い規格ながら、保安度としてはATS-Pに準ずる優れたものである。無閉塞運転中も信号電流がなければ15 km/hの速度照査が行われることが他ATSには見られない特徴であり、唯一の欠点は設計当時の技術の限界により現行のC-ATS兼用の装置と新京成電鉄で採用されている絶対停止機能が無い[注 63]ことであった。

交流50 Hzの軌道電流を常時流しておき、それを0.8秒間遮断することで45 km/h速度照査を、3秒間遮断することで非常制動停止と15 km/h速度照査を車上装置に伝達し、車上装置では、速度超過している場合に自動的にブレーキをかけ、0.8秒断では45 km/h減速した時点で緩解し、3秒断では非常制動で停止し、以降15 km/hで速度照査する。それ以外の速度で照査する場合には、レールに設置した2箇所1対の検知子(その間隔は照査する速度によって調整する)を列車が通過する時間差が基準以下の場合に速度超過と判定して、上記のように軌道電流を遮断する。検知子は任意の場所に設置できるので、点照査であっても連続照査と同等の機能を有する。しかし、車上装置側では、地上での照査速度が45 km/h以上の場合には一律45 km/h、45 km/h未満の場合には一律非常制動と15 km/hの速度照査がかかってしまうので、地上装置で照査した速度に比べて必要以上に減速させてしまうことになる。そのため、下記のC-ATSの導入が進められている。

デジタルATCの技術を応用したもの

軌道回路方式

C-ATS

新京成電鉄(一部区間)・京成電鉄・北総鉄道・芝山鉄道(予定)・東京都交通局(都営地下鉄浅草線)・京浜急行電鉄の各鉄道事業者で使用されている、多情報連続速度照査パターン式のATSである[77]。

C-ATSは、基本仕様が相互直通運転の各社局で共通 (Common) であること、1号型ATSと同じく連続 (Continuous) 制御式速度制御 (Control) であることから、頭文字をCとしている[注 64][77]。

軌道回路からデジタル伝送(MSK変調を使用)を用いて1号型ATSより詳細な情報(無段階の速度照査、社局識別コード、上下線識別情報、勾配など)を伝達でき、パターン信号を軌道に設置した短小添線から送る機能も持つ。従来の1号型ATSと異なり、無信号の場合は瞬時に非常制動が動作することで、絶対停止機能を有する。車上装置については、地上側からの信号で1号型ATSとC-ATSを自動的に切り替え可能となっている。ATS表示器は運転台窓の左側に箱形の物が設置され、上中下3段のLED表示を行なう。条件の異なる多数の路線について1種類の車上装置で対応するため、車上データベースを用いずに地上装置主体のシステムとなっており、各社局ごとの事情に合わせて車上装置の動作・表示器の表示には相違がある。

注意・減速などの信号現示に対する制御は、信号機を通過した時点から現示に応じた速度照査を連続的に行い(緑色の数字表示)超過時は常用最大制動で照査速度まで減速させる(京急では、注意信号外方のパターン信号発生点のB点で、68 km/hの速度照査を行う)。停止現示に対しては、信号機外方のパターン信号発生点であるB点進入から絶対停止パターン制御信号が送信される。この時、車上装置ではベルが2連打し、ATS表示器には橙色の数字および都営・京成 では「P接近」京急では「P」が表示され、パターンを抵触した場合は非常制動で停止させる。絶対信号機(場内・出発)で停止した際は現示アップまで「NB」表示とともにマスコン・ブレーキハンドル位置に関わらずにブレーキがかかっている。なお、絶対停止パターンの照査範囲内で停止すると自動的に7.5 km/h照査(誤出発防護機能)に切り替わる。閉塞信号機停止現示の場合は、停止してから1分経過すると車上で自動的に15 km/h照査に切り替わり、無閉塞運転が可能になる[78]。なお、信号現示が変化すると地上装置から新しい情報が送信され、その都度確認スイッチを操作する必要はない。

曲線における制御は、曲線手前に信号発生点(CB点)を新たに設け、制御信号を送信する。京急・都営ではCB点通過後に速度制限パターンによる照査が行われ、「都営 : 緑色 (L)、京急 : 橙色(L表示と照査速度の交互表示)」速度超過時は非常制動(京急)又は常用最大制動(都営)が動作する。京成ではCB点において曲線区間の制限速度に対応した速度照査のみが行われ、速度超過時は常用最大制動が作動する。

各社局とも、ATSにより非常制動が動作した場合は新設した非常ブレーキリセットスイッチを操作して解除する。また新たに、ノッチカット機能も搭載した。これは、制限速度以上の力行(加速)および、停止信号直下(絶対停止)では、力行操作が自動的に切られる機能である。具体的には、制限速度以上に力行した場合、チン・ベル鳴動とともに緑色の「NC」表示点滅と同時に力行が強制的に遮断される。また絶対信号機停止現示で停車した場合は、赤色の「NC」表示とともに常用最大制動が動作し、信号が上位に切り替わらない限り、力行操作が不能となる。

京急では、軌道回路境界と速度制限開始地点が離れている箇所において実際の速度制限区間より手前で速度照査が行われてしまうので、本来の速度制限標識とは別にC-ATSの速度制限標識(白地に赤抜きの数字)が線路脇や信号機およびまくら木に設置されている[注 65]。また、ホームドアを使用している駅では、ホームドア開扉時に自動的にノッチカットとなる機能が付いている。

京成線内では、信号が上位・下位に切り替わった場合、パターン信号解除した場合にも、それぞれベルが1回が鳴動する。

京急では停車駅直近に踏切道がある箇所において、停車駅に接近すると停車位置までの停車パターンが発生し、停車パターン抵触の際は常用最大制動または非常制動にて停止する。停車パターンが発生した際は、表示器に緑色で「停P」が表示され、パターンに接近した際はこの表示の点滅とチンと鳴るベル3回の鳴動が発生する。さらにパターンに最接近した際はこの表示が橙色に変化し、表示の点滅とチンと鳴るベル3回の鳴動が再度発生する。この停車パターンは5 km/h以下になると解除される。この踏切道防護システムの導入以降、C-ATS表示器には自列車の種別が表示されるようになった(エアポート急行とエアポート快特については、それぞれ航空機のマークに「急」または「快」で表現)。この種別表示については、手前の連動駅にて発車指示合図と共にC-ATS地上装置から種別情報が伝送されることによって、初めに種別表示の点滅がATS表示灯下部に表示され、発車後5 km/hを超えると表示の点滅が点灯に変わり、種別が確定する(種別情報は、停車場での植付時に異なる列車種別へ上書きが可能である)。次の連動駅まで種別情報を保持して、停車パターンが発生する。このシステムは2011年6月より使用開始している。

一方、京成の踏切防護システムは、各駅の出発信号機に対する制御システムを利用しており、その駅で停車すべき列車については出発信号機が停止現示の場合と同様の動作をする。この際、列車種別の判別は地上側の緩急行選別装置で行なわれており、車上装置への種別情報送信は行なわれない。

2007年(平成19年)3月17日より都営浅草線で一部の機能が使用開始され、全線で常時70 km/h照査を行なっていた。この時期、車上装置に「C-ATS」と表示されるのは連動駅(押上・浅草橋・新橋・泉岳寺・西馬込の各駅)のみであり、他の区間では上段に「ATS」・下段に「70」と表示されていた。2009年(平成21年)2月14日ダイヤ改正より、京浜急行電鉄全線で使用を開始した。2009年(平成21年)3月21日からは京成電鉄でも京成上野駅構内および京成高砂駅構内下り線において使用開始され、続いて2010年(平成22年)7月3日からは京成本線(京成上野駅 - 京成高砂駅間)および金町線、同月17日からは同日開業の京成成田空港線(成田スカイアクセス)および一部区間で線路を共用する北総鉄道北総線でも使用開始された。なお、北総線および京成成田空港線(北総線との供用区間)では連動駅構内のみにC-ATSを導入している[79]。2011年(平成23年)2月26日からは都営浅草線の全区間にて運用が開始された[80]。2014年(平成26年)6月7日からは京成本線の全区間、同年12月6日からは新京成線の一部区間[81]、2015年8月22日からは押上線、同年12月12日からは千葉線と東成田線、2016年12月10日からは千原線にて運用が開始された。これによりC-ATSを採用していないのは芝山鉄道線のみとなっている。

i-ATS

静岡鉄道で2007年より導入開始され、2010年に全線・全車両に導入完了した連続制御ATSである。駅での誤通過防止・分岐器通過時の速度制限・終端駅の確実な停止などの機能を持っている。

運転台のATS表示器は上記のC-ATSと同様の物であるが、後述のK-ATSと同様に車上データベースを使用していて、表示内容もC-ATSとはかなり異なる。ATCで使用される受電器と車上子を装備しており、地上のレールから軌道ID・上下線・進路情報などのATS信号を受電器で受信すると車上装置がその各情報をもとに登録されたパターンを選択し、ATS信号が無信号となり受電器でATS信号が受信できなくなった地点からは車上で選択されたパターンに従って速度照査が行なわれる。この間、位置補正地上子2と位置補正地上子1からの位置情報を車上子が受信して位置補正が行なわれ、第1パターンにおいて速度超過した場合には常用ブレーキにより減速させ、続いて第2パターンにおいて速度超過した場合には非常ブレーキにより停車させる。パターン停止位置を超えた場合は絶対停止地上子により非常ブレーキが作動する[82]。

通常走行中は、表示器の上段に「ATS」とのみ表示され、パターンによる速度照査が始まると下段に「P」の文字が点滅、停止位置直前で中段に赤色の「10」(速度照査10 km/h)、下段に赤色の「L」が表示される。

K-ATS

2015年12月より京阪電気鉄道京阪本線の深草駅(現在の龍谷大前深草駅) - 出町柳駅間で使用開始された多情報連続式ATSである。現在は大津線を除く全線に拡大されている。

車上データベースを使用している。上記2者と同様のATS表示器が運転台に設置されてはいるが、その表示内容は上記2者とは異なるものとなっている。

地上装置から列車に伝送された信号現示や転轍機の開通方向などの情報と、車上装置に記憶された信号機位置・勾配などの情報に基づいて、列車が走行している位置での上限速度を算出し、列車速度との常時速度照査を行う。信号現示や曲線などの情報に基づく速度制限に加えて踏切やホームでの異常にも対応する機能を備えている。地上子による位置補正および信号機直下や終端部の絶対停止地上子により非常制動を作動させる機能もある[83][84]。

ATS表示器は、上段に「7連」などのように列車の編成両数が表示される。中段にはパターン発生時の「P」や、パターンに接近した際や曲線区間などでの制限速度を超えて進入した場合、または一部条件下において前方が停止信号だった場合で自動で常用最大ブレーキがかかっている状態では「NB」が、自動で非常ブレーキがかかった際には「EB」と表示される。下段には「停車」・「通過」や、一部条件下で制限速度などが表示される。また、旧型の点制御ATS区間では下段に「点制御」と表示される。パターンに最接近した際などになる音はC-ATSのチンと鳴るベルに対し、K-ATSではピコンと鳴るチャイム(C-ATSとは異なり、パターン区間終了までチャイムは継続される)であり、また停車を促す目的でブッ・ブッと鳴るブザーも用意されている。その他、「NB」「EB」の表示が出た際、ビーボービーボービーボーと鳴る音も存在する。

曲線区間などに列車が制限速度を超えた状態で近づくと、「ピコン」とチャイムが鳴動し、ATS表示機には中段にパターン発生時の「P」が表示される。運転士はここで手動でブレーキを掛ける。制限速度の+5 km/hでチャイムは鳴りやみ、ATS表示機のパターン発生時の「P」は消灯する。

カーブの制限速度を超えた状態でそのカーブに入ると、自動で制限速度まで常用最大ブレーキで減速し、ATS表示機には中段には「NB」表示とともに下段には制限速度が表示される。

列車が停車する駅に近づくと、駅によっては停車を促す目的でブッ・ブッとなるブザーが鳴動し、同じく駅によっては表示機下段に「停車」が表示される。連動駅では出発信号機の現示が停車列車の場合停止現示に落ちているため、減速→注意(→警戒)の信号減速パターンが発生し、連動駅以外の場合は停止位置付近を収束点とした誤通過防止パターンが発生する。停止位置付近で列車の運転速度が8Km/hを下回ると10 km/hの頭打ちパターンが発生し、これは出発信号機付近で収束する。この速度照査は出発時刻または出発信号が進行現示になった場合に解除される。

なお、京阪線の駅に設置されている「30」「25」「15」「8K」「5K」の標はあくまでATS目安標、すなわち駅入線時に発生したATSパターンが記されている速度に当たるということであり、ここで速度照査が行われているわけではない。

駅でのホーム非常通報ボタン動作の際は、駅に入る直前までに止まれるようにパターンが生成され、「ピコン」とチャイムが鳴動し、ATS表示機には上段に「駅特発」と表示。中段にパターン発生時の「P」が表示される。この場合、停車中の場合やパターンに間に合わない場合は強制的に非常ブレーキがかかる。

K-ATSのKは自社の会社名の頭文字である「KEIHAN」の「K」から採られている。また、システムは京三製作所製のものを採用している。

なお、2021年から、最後まで残っていた点制御区間(土居駅守口市側から西側=京橋方面)がK-ATS化され、また同年度中には残る車庫内の線路もK-ATS化したことで、京阪線から点制御ATSは消滅した。

点制御方式

D-ATS-P(デジタルATS-P)形

小田急電鉄全路線で導入されているATSであり、JRのATS-Pとは互換性がない。

これまでの地上子による情報伝送の他に、軌道回路も制御に用いるもので、地上子と軌道回路の双方からの情報で制御する(この点はかつては相鉄が使用し、現在でも西鉄が使用中の地上子と軌道回路を併用しているATSと類似している)。これまで地上子で伝送していた信号現示についてはレールからの伝送とし、地上子からは2つ先の閉塞区間の距離を伝送する。信号現示による最高速度はこれまで通り(注意現示=45 km/hなど)となるほか、信号機が下位現示である場合はその現示が示す最高速度まで減速する速度パターンが車両側で生成される。そのため速度パターンは多段制御の速度パターンとなる。また踏切支障・ホーム上の非常スイッチ操作が生じた場合も自動で非常ブレーキが作動できるようになるほか、現在よりも信号現示を増やすことも検討されている。

整備が完了したことから、第1期区間として2012年(平成24年)3月31日より多摩線において使用が開始され[85]、次に第2期区間として江ノ島線において、第3 - 5期区間(3期に分割)として小田原線の新百合ヶ丘 - 小田原間において使用を開始したのち、2015年(平成27年)9月12日の新宿 - 新百合ヶ丘間での使用開始をもって小田急全線への導入が完了した[86][87][88]。

トランスポンダ地上子によるデジタル情報の技術を使用したもの

TSP-ATS

東武鉄道(T-DATCを導入の東上本線を除く)で導入されているATSであり、JRのATS-Pとは互換性がない。2013年9月現在、導入予定等の発表は行われていないが、業界誌で解説が行われている[89]。

ATS-P形と同じく、トランスポンダ地上子により、該当する信号機や次の信号機の信号現示・信号機までの距離・勾配などの情報を車両側に送信して、車両側ではそれを元に信号機までの速度照査パターンを発生させる方式であるが、ATS-P形と異なり減速 - 警戒信号に対してもパターンが発生する。また曲線や分岐器での速度制限でも、同様にトランスポンダ地上子から曲線区間や分岐器までの距離とそこでの速度制限の情報が送信されて、車両側で曲線区間や分岐器までの距離に応じた速度照査パターンと曲線区間や分岐器での速度制限を発生させ速度照査を実施する。トランスポンダ地上子から線路情報が送信されるため、他社線からの相互直通運転を容易にできる。また車両側には従来の変周式とトランスポンダ式を一体化した車上子を搭載している。

ATS-SP

近畿日本鉄道で導入が進められているATSである。

従来の地上子により、車両側で信号機の現示に対応する信号を受信・記憶し、その信号機に合わせた一定の速度で連続的に照査する機能の他に、分岐器・曲線区間・終端での速度制限を実施するため、新たにトランスポンダ地上子を設置して、この地上子から分岐器・曲線区間・終端までの距離情報と分岐器・曲線区間での速度制限情報を車両側が受信・記憶して、分岐器・曲線区間・終端までの速度照査パターンと分岐器・曲線区間での速度制限を発生させ速度照査を実施する。また車両側には従来の変周式とトランスポンダ式とを一体化した車上子を搭載している。

ATS-PN

南海電気鉄道で導入が進められているATSである。

従来の地上子により、車両側で信号機の現示に対応する信号を受信・記憶し、その信号機に合わせた一定の速度で連続的に照査する機能の他に、分岐器・曲線区間・終端での速度制限を実施するため、新たに変周周波数の数を増やした地上子とトランスポンダ地上子を設置して、それらによって発信される分岐器・曲線区間・終端までの距離情報と分岐器・曲線区間での車両側で受信・記憶することにより、分岐器・曲線区間・終端までの速度照査パターンと分岐器・曲線区間での速度制限を発生させ速度照査を実施する。また車両側には従来の変周式車上子とは別に新たにトランスポンダ式車上子を搭載している。

軌道のATS

軌道法による軌道の場合には、新設軌道と併用軌道が混在している軌道と道路の路面以外の併用軌道については、続行運転や道路上にある交通信号や、海上や河川での運行上、および道路上にATS地上子の設置が困難なことから、閉塞方式自体が不要か簡略化されており、ATSなどの警報装置自体の設置が完全に義務化されていない。

ただし、軌道法適用の路線・区間でも、事実上鉄道として運用されていた路線・区間において「鉄道の信号・ATS」を運用している。かつては京阪本線など多数にのぼったが、官公庁統廃合により運輸省と建設省が統合され国土交通省となって以降は、ほとんどが鉄道法適用に切り替えられた。現在でもこの形態を取っている路線としては、名鉄豊川線と福井鉄道福武線が現存する[注 66]。

台湾のATS

台湾の中長距離鉄道を運営する台湾鉄路管理局の一部路線に、1970年代後半に導入されたもので[90]、スウェーデンのエリクソン(当時)製であった。注意信号の現示箇所を90 km/hを超えて進行した場合、または停止信号の600 m外方で警報が鳴動し、5秒以内にブレーキ操作をしない場合には非常ブレーキが動作する方式であった。1990年代末に、ボンバルディア製のATPが導入され、発展的解消をとげた。

中国のATS

中国の中長距離鉄道を運営する中国鉄路総公司の路線に、1980年代後半に導入されたもので、主に幹線区間を中心に導入された。規格は日本のATS-PやATCに準じている。曲線・勾配の速度照査は、ICカードに記録されている情報に基づいて行われる。

韓国のATS

韓国では1969年から鉄道庁の主要路線に、日本国有鉄道のATS-Sと同格の装置が順次導入された。さらに1974年の[91]首都圏電化に伴い運行されるようになった電車には、多変周点制御車上連続速度照査式ATSが搭載された。ブレーキ弁ハンドル挿入による電源自動投入、警報後5秒以内に常用全ブレーキにより確認扱いが可能、などの機能を有しているが[92]、減速信号現示に対する照査はない。ソウルの首都圏電鉄1号線、2号線に地上設備が設けられているが、2号線はATO化される予定である。1980年代に、鉄道庁の幹線である京釜線に、5現示自動閉そく信号化に併せて、首都圏電鉄と同等の速度照査式ATSが設けられた。照査速度は高速寄りに読み替えて使用されていた。また、曲線の速度制限に対する速度照査機能も併設された。なお、京釜線、湖南線はユーロバリスを用いたATP化の途上にある。

脚注

注釈

出典

参考文献

- 株式会社京三製作所 信号事業部第一技術部「初級講座 ATS-PF車上装置について」(pdf)『鉄道車両工業』第474号、日本鉄道車両工業会、2015年4月、41 - 42頁。

- 『信号シリーズ7 ATS・ATC』日本鉄道電気技術協会。

- 『ATS・ATC(改訂2版)』日本鉄道電気技術協会。

関連項目

- 閉塞方式

- 鉄道信号機

- 日本の鉄道信号

- 自動列車保安装置

- 速度照査

- デッドマン装置

- 緊急列車停止装置(EB装置)

- 緊急列車防護装置(TE装置)

- ATP

- 自動列車警報装置 (AWS)

- 自動列車制御装置 (ATC)

- 自動列車運転装置 (ATO)

- 定位置停止装置 (TASC)

- 列車選別装置

- 踏切

- 新交通システム

- ATACS

- ETCS

ATS関連の鉄道事故

- 六軒事故(1956年)

- 三河島事故(1962年)

- 近鉄大阪線列車衝突事故(1971年)

- 西明石駅列車脱線事故(1984年)

- 東中野駅列車追突事故(1988年)

- 京福電気鉄道越前本線列車衝突事故(2000年・2001年)

- 土佐くろしお鉄道宿毛駅衝突事故(2005年)

- JR福知山線脱線事故(2005年)

外部リンク

ウィキニュースに関連記事があります。JR西日本の運転士ら、「音がうるさい」と緊急列車停止装置のスピーカーに紙などの詰め物

ウィキニュースに関連記事があります。JR西日本の運転士ら、「音がうるさい」と緊急列車停止装置のスピーカーに紙などの詰め物