ベテルギウス

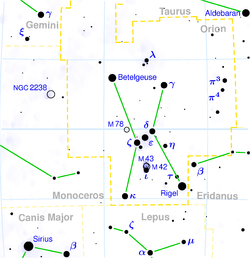

ベテルギウス[16][17](羅: Betelgeuse)は、オリオン座にある恒星で、全天21の1等星の1つ。おおいぬ座のシリウス、こいぬ座のプロキオンとともに、冬の大三角を形成している。バイエル符号での名称はオリオン座α星。

| ベテルギウス[1] Betelgeuse[2][3] | ||

|---|---|---|

| ||

2017年にアタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計(ALMA)によって撮影されたベテルギウス (提供: ALMA/E. O’Gorman/P. Kervella) | ||

| 仮符号・別名 | オリオン座α星[4] | |

| 星座 | オリオン座 | |

| 見かけの等級 (mv) | 0.42[4] 0.0 - 1.3(変光)[5] | |

| 変光星型 | 半規則型変光星 (SRC)[5][6][7] | |

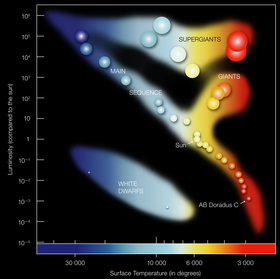

| 分類 | 赤色超巨星[4] | |

| 位置 元期:J2000.0[4] | ||

| 赤経 (RA, α) | 05h 55m 10.30536s[4] | |

| 赤緯 (Dec, δ) | +07° 24′ 25.4304″[4] | |

| 赤方偏移 | 0.000073[4] | |

| 視線速度 (Rv) | 21.91 km/s[4] | |

| 固有運動 (μ) | 赤経: 27.54 ミリ秒/年[4] 赤緯: 11.30 ミリ秒/年[4] | |

| 年周視差 (π) | 5.95+0.58 −0.85 ミリ秒[8] | |

| 距離 | 548+90 −49 光年 (168.1+27.5 −14.9 パーセク)[8] | |

| 絶対等級 (MV) | -5.7[注 1] | |

ベテルギウスの位置 | ||

| 物理的性質 | ||

| 半径 | 764+116 −62 R☉[8] | |

| 質量 | 16.5 - 19 M☉[8] | |

| 表面重力 | -0.5 (log g)[9] | |

| 自転速度 | 5.47 ± 0.25 km/s[10] | |

| 自転周期 | 36 ± 8 年[10] | |

| スペクトル分類 | M1-M2Ia-Iab[4][11] | |

| 光度 | 126,000+83,000 −50,000 L☉[12] 90,000 - 150,000 L☉[13] | |

| 表面温度 | 3,600 ± 200 K[8] | |

| 色指数 (B-V) | +1.85[14] | |

| 色指数 (U-B) | +2.06[14] | |

| 色指数 (R-I) | +1.28[14] | |

| 金属量[Fe/H] | 0.05[15] | |

| 年齢 | 800 - 850 万年[12] | |

| 他のカタログでの名称 | ||

| メンカブ オリオン座58番星[4] BD +07 1055[4], FK5 224[4] HD 39801[4], HIP 27989[4] HR 2061[4], SAO 113271[4] | ||

| ■Template (■ノート ■解説) ■Project | ||

概要

オリオン座の中では光度の極大期を除きリゲルに次いで2番目に明るい[注 2]。赤みがかった半規則型変光星(細分類はSRC)で、見かけの明るさは0.0 - 1.3等級の間で変化する[5][18]。近赤外線波長では全天で最も明るい恒星となる。

スペクトル分類M1-2型の赤色超巨星に分類されるベテルギウスは、肉眼で観望できる恒星の中では最も直径が大きい恒星の1つである。仮にベテルギウスを太陽系の中心に置いた場合、その大きさは小惑星帯を超えたあたりにまで及び、水星、金星、地球、火星の軌道を超え、木星軌道をも超える可能性がある。しかし、銀河系においてはベテルギウスの他にもケフェウス座μ星やおおいぬ座VY星などの赤色超巨星がいくつか存在していることが知られている。質量は太陽の10倍弱から20倍強の範囲であると計算されている。2021年時点では、地球からは約550光年離れていると計算されており、その場合、絶対等級は-5.7等級となる。ベテルギウスは1000万年も経たないうちに急速な進化を遂げており、おそらく10万年以内に超新星爆発を起こしてその一生を終えることが予想されている。オリオン座のベルトを構成している3つの恒星も属しているオリオン座OB1アソシエーションに起源を持つとされ、このシナリオに基づけば、ベテルギウスはそこから飛び出していった逃走星である。秒速約30キロメートルの速度で星間空間を移動しているため、4光年を超える大きさのバウショックを形成している[21]。

ベテルギウスは1920年にその光球の角直径が測定され、太陽以外で角直径が測定された初めての恒星である。その後の研究では、非球面性や周辺減光、恒星の脈動、および異なる波長での外観の変化により、報告されたベテルギウスの角直径は0.042 - 0.056秒角の範囲となっている。ベテルギウスより大きい角直径を持つ事が知られている恒星は太陽とかじき座R星のみである。また、恒星自身の質量放出によって引き起こされる、ベテルギウス自身の250倍の大きさを持つ複雑で非対称な星周外層に包まれている。

観測の歴史

ベテルギウスとその赤みがかった色は古代から注目されてきた。古代ローマの天文学者であるクラウディオス・プトレマイオスはその色を「ὑπόκιρρος(hypókirrhos)」と表現した。この用語は後にウルグ・ベクが出版した星表である『Zij-i Sultani』の翻訳者によってラテン語で「rubedo」と呼ばれた[22][23]。rubedoは英語では「ruddiness」と呼ばれ「赤味」や「(頬などが)赤い様子」を意味する。現在の星の分類の体系が形作られる前であった19世紀に、イタリアの天文学者アンジェロ・セッキはベテルギウスを「クラスIII(赤色から橙色の恒星)」の恒星のプロトタイプの1つとして分類した[24]。それとは対照的に、プトレマイオスがベテルギウスを観測する3世紀前に中国の天文学者は黄色いベテルギウスを観測したと言われている。これが事実である場合、西暦紀元の初め頃ではベテルギウスが黄色超巨星の段階にあったことを示している可能性があり[25]、現在の研究に基づく黄色超巨星の周りの複雑な星周環境を考慮すると、実際にそうであった可能性はあるとされている[26]。

初期の発見

ベテルギウスの明るさの変化は、1836年にジョン・ハーシェルによって発見され[27]、1849年に彼が出版した著書『天文学概要』(Outlines of Astronomy)で発表された。1836年から1840年にかけて観測を行い、彼は1837年10月と1839年11月にベテルギウスの明るさがリゲルを上回った時にその明るさの大きな変化に気づいた[28]。その後10年間は観測を休止していたが、1849年に、その3年後である1852年に変光のピークに達した別の短い変光サイクルに注目した。その後の観測では、数年の間隔で異常に明るい視等級の極大を記録したが、1957年から1967年まではわずかな変動しか見られなかった。アメリカ変光星観測者協会(AAVSO)の記録では1933年と1942年に最大極大視等級0.2等、1927年と1941年に最低極小視等級1.2等が観測されている[29][30]。この明るさの変動は、ヨハン・バイエルが1603年に出版した『ウラノメトリア』で、通常ではベテルギウスより明るいリゲル(β星)に匹敵する明るさを持つとしてベテルギウスをα星に指定した理由かもしれない[31]。北極圏から見たベテルギウスの赤い色とリゲルより高い天球上での位置から、イヌイットはベテルギウスをより明るい恒星であるとみなし、現地で呼ばれた名称の1つは「大きな星」を意味する「Ulluriajjuaq」であった[32]。

1920年に、アルバート・マイケルソンとフランシス・ピーズはウィルソン山天文台にある口径2.5 mのフッカー望遠鏡の前面に直径6 mの干渉計を取り付けた。ジョン・オーガスト・アンダースンの助けも借りて、3人はこの干渉計を用いてベテルギウスの角直径を0.047秒角と測定した。当時測定された年周視差0.018ミリ秒に基づくと、ベテルギウスの直径は3億8400万 km(2.58 au)となる[33]。しかし、周辺減光と測定の誤差により、この測定の精度には不確実性が生じた。

1950年代と1960年代には、ストラトスコープ計画と1958年のマーティン・シュヴァルツシルトとプリンストン大学の研究者Richard Härmの著書『Structure and Evolution of the Stars』の出版という、赤色超巨星の恒星対流理論に影響を与える2つの発展が見られた[34][35]。この本は、コンピューター技術を応用して恒星のモデルを作成する方法に関するアイデアを広めることになり、一方でストラトスコープは、乱気流の上の望遠鏡搭載気球から撮影することで、それまでに見られなかった太陽の粒状斑や黒点の高画質画像を作成した。これにより、太陽表面の対流の存在を確認することができた[34]。

撮影技術の飛躍

1970年代の天文学者Antoine Labeyrieによる、シーイングによって引き起こされるぼかし効果を大幅に削減したスペックル干渉法の発案から始まり、人類の天体画像撮影技術は大きな進化を遂げた。地上の望遠鏡の光学的分解能が向上したことで、ベテルギウスの光球のより正確な測定が可能になった[36][37]。ウィルソン山天文台、マクドナルド天文台、ハワイのマウナケア天文台群にある赤外線望遠鏡の改良に伴って、天体物理学者らは超巨星を取り巻く複雑な星周殻(Circumstellar shells)を観測し[38][39][40]、その結果、対流に起因する巨大な気泡の存在が疑われるようになった[41]。しかし、1980年代後半から1990年代初頭にかけて、ベテルギウスが開口マスキング干渉法の通常観測対象になったことから可視光線および赤外線画像の面で大きな躍進があった。John E. Baldwinとキャヴェンディッシュ研究所宇宙物理学部門に在籍するその同僚らによって開発されたこの新しい技術は、望遠鏡の瞳面にいくつかの穴が開いている小さなマスクを取り付けて開口を特別な干渉計アレイに変換するというものである[42]。この技術は、光球上の明るいスポットの存在を明らかにしながら、いくつかのベテルギウスの最も正確な測定値の測定に貢献した[43][44]。これらは太陽以外では初めて得られた恒星円盤の光学および赤外線画像であり、最初は地上の干渉計で撮影していたが、後にイギリスのケンブリッジにあるCOAST望遠鏡によって高解像度の画像が撮影されている。これらの機器で観測された「明るいパッチ」もしくは「ホットスポット」と呼ばれる領域は、1975年にマーティン・シュヴァルツシルトが提唱した恒星の表面を支配する大規模な対流セルに関する理論を裏付けることになった[45][46]。

1995年、ハッブル宇宙望遠鏡のFaint Object Camera(FOC)は、地上の干渉計よりも優れた解像度でベテルギウスの紫外線画像を撮影した[47][48]。これは、太陽以外の恒星の円盤像を従来の望遠鏡で撮影した初めての画像であった[47][48]。紫外線は地球の大気に吸収されてしまうため、紫外線での観測は宇宙望遠鏡で行うのが最適とされている[49]。以前に撮影されていた画像と同じように、ハッブルの画像にもベテルギウスを四等分したとき南西側の領域に見える、周囲より温度が2,000 K高いことを示すホットスポットが確認された[50]。その後、ハッブル宇宙望遠鏡のゴダード高解像度分光器(HRS)によって得られたベテルギウスの紫外線スペクトルから、そのホットスポットがベテルギウスの自転軸の1つであることが示唆された。これにより、ベテルギウスの自転軸の地球に対する傾斜角は約20度、天の北極からの位置角は約55度であるとされた[51]。

2000年代の研究

2000年12月に公開された研究で、ベテルギウスの角直径が赤外空間干渉計(ISI)を用いた中間赤外線波長での観測で測定され、その結果、ベテルギウスの角直径は80年前のマイケルソンの測定結果と概ね一致する55.2 ± 0.5 ミリ秒と推定された[33][52]。この研究結果の出版地点では、ヒッパルコス衛星の観測から推定されていたベテルギウスの年周視差7.63 ± 1.64 ミリ秒に基づいて、ベテルギウスの推定半径は5億3856万 km(3.6 au)とされた。しかし2009年に公開された赤外線干渉の研究で、1993年以降、ベテルギウスは著しく減光することなく大きさが15%収縮しており、しかも加速的に収縮していると発表された[53][54][55]。その後の観測からは、ベテルギウスの見かけ上の収縮は広範囲に広がっている恒星大気のシェル活動に起因している可能性が示唆されている[56]。

その直径に加えて、ベテルギウスの広がった恒星大気の複雑な変遷についても疑問が生じていた。銀河を構成する物質は、恒星が形成されたり破壊されるにつれて再利用されており、赤色超巨星はその主な貢献者となっているが、質量が失われるプロセスについては分かっていない[57]。しかし、干渉法技術の進歩により、天文学者らはこの難題を解決しつつある。2009年7月にヨーロッパ南天天文台(ESO)が公開した、地上にあるVLTI干渉計が撮影した画像から、30 auに渡って周囲の恒星大気へ放出されている広大なガスのプルームの存在が示された[58]。この放出範囲は太陽から海王星までの距離に匹敵し、ベテルギウスの周囲の恒星大気で発生する複数の事象の1つである。天文学者は、ベテルギウスの周囲に少なくとも6つの殻があることを確認している。恒星の進化の末期における質量放出の謎を解けば、これらの巨星の爆発的な終焉を促進させる要因が明らかになるかもしれない[54]。

2019年から2020年にかけての減光

ベテルギウスは脈動する半規則型変光星(SRC)なので、その大きさや温度の変化により複数のサイクルで明るさが変化しているが[5][12]、2019年末頃からベテルギウスは大きく減光し始め、2020年1月までにベテルギウスの視等級は0.5等級から1.5等級へと明るさにして約2.5倍暗くなり、1月30日には光電測光や眼視での観測結果からベテルギウスが2等星にまで暗くなったことが確実となった[59]。同年2月にはThe Astronomer's Telegramにて記録的な極小視等級1.614等級を記録し、さらに暗くなっていることが報告されている[60]。ベテルギウスは現在、最近25年間の研究において「最も暗く低温」な状態にあるとされ、また、半径が収縮していると計算されている。天文雑誌のアストロノミーはこのベテルギウスの減光を「奇妙な減光」と述べており[61]、これは差し迫っているベテルギウスの超新星爆発の予兆ではないかという憶測が一般的に推論されている[62][63]。この減光によりベテルギウスは全天で最も明るく見える恒星で上位10位以内の1つであったのが、20位以下にまで降格することになり[64]、近くに見えるアルデバラン(0.86等級)と比べても著しく暗くなった[65]。天文学者らは今後約10万年以内に発生すると予想されたベテルギウスの超新星爆発が現在、切迫しているとは考えづらいという見解を示しているが[66][67]、大手メディアの報道では、ベテルギウスで超新星爆発が起きようとしているという推論が議論されている[66][67][68][69][70]。

2020年2月14日、ヨーロッパ南天天文台は、チリ・パラナル天文台の超大型望遠鏡 (VLT) による撮像を公開した[71]。太陽系外惑星探索機器SPHERE (en:Spectro-Polarimetric High-Contrast Exoplanet Research) による画像では、2019年1月から12月にベテルギウスの明るさと形状が大きく変化したことが示された。また、中間赤外線撮像分光装置VISIR (VLT Imager and Spectrometer for mid Infrared) の画像では、ベテルギウスから放出されるダストプルームを捉えた[72]。

このベテルギウスの変光について、ビラノバ大学の天文学者Richard Wasatonic、Edward Guinan、そしてアマチュア天文家のThomas Calderwoodは、5.9年周期の変光サイクルにおける通常の極小期と、425日周期の変光サイクルの通常より大きく減光する極小期が一致したことが、この大幅な減光の原因であると理論化している[64]。他に考えられる要因として、巨大な対流セルが移動、収縮、膨張したことで起こる表面温度の低下、または地球方向へのダストの放出の結果とする仮説が立てられている[71][65]。

2020年2月17日に、ベテルギウスの明るさがこの約10日間変化しておらず、増光に転じる兆候が示された[73]。そして2月22日に、ベテルギウスの減光が完全に止まり、増光に転じ始めた可能性が報告された[74][75]。

2月24日には、過去50年間の観測から、ベテルギウスの赤外線での外観に有意な変化が検出されなかったと報告された。これは2019年から2020年にかけてのベテルギウスの大幅な視覚的減光とは無関係であるとされ、中心核の崩壊が差し迫っているわけではないことを示唆している[76]。また同日には、さらなる研究によって「粒子サイズの大きい星周塵」がベテルギウスを覆ったことで減光した可能性が最も高いことが示された[77][78][79]。

6月、マックス・プランク天文学研究所の研究者らがサブミリ波で行った観測で、サブミリ波帯でもベテルギウスが20%も減光していたことが判明し、大きな塵が光を吸収して減光に大きく影響していた可能性が除外された。可視光線とサブミリ波が共に減光していたことから、ベテルギウスの表面温度が約200℃低下したとみられており、これはベテルギウスの表面の50~70%を覆い尽くす超巨大な黒点が表面に出現したことに起因するとみられている[80][81]。

5月から8月にかけてはベテルギウスは地球から見ると太陽の近くに移動するため、地上からはほとんど観測できなくなる。ベテルギウスが2020年の合(地球とベテルギウスが正反対の方向にある)の状態に達する直前の明るさは0.4等級であったが、6月と7月に行われた太陽観測衛星STEREO-Aでの観測で、4月に行われた地上からの観測から約0.5等級減光していることが判明した。通常ならば2020年8月から9月にかけて明るさの極大期を迎え、次の極小期は2021年4月になると予測されていたので、これは驚くべきことであった。しかし、ベテルギウスの明るさは不規則に変化することも知られており、正確な予測は困難である[82]。8月30日、天文学者の Costantino Sigismondi らは The Astronomer's Telegram にて2度目のベテルギウスから放出された塵の検出を報告した。この塵が、8月3日に2度目の極小期を迎えた大幅な減光と関連しているとみられる[83]。

10月にアストロフィジカル・ジャーナルのオンライン版に掲載されたオーストラリア国立大学やカブリ数物連携宇宙研究機構などによる研究結果では、ベテルギウスは現在、κ機構と呼ばれる恒星全体の膨張と収縮を繰り返す状態にあり、今回の一連の大幅な減光はこの恒星の脈動に加えて放出された大量の塵が関係していることが示されている[8][84]。

観測

独特な赤橙色を放つため、ベテルギウスは冬の夜空では簡単に見つけることができる。冬の大三角を構成する3つの恒星のうちの1つで、冬のダイヤモンドの中心にある。毎年1月初め頃になると、日没直後に東の空から昇るベテルギウスを観測できる。9月中旬から翌年の3月中旬にかけては(12月中旬頃が最適)、南緯82度以南の南極を除いて、世界中のほぼ全ての地域で観測できる。5月では北半球の中緯度、6月では南半球で日没後に、西の地平線近くでベテルギウスを短時間見ることができ、数ヶ月後にまた日の出前に東の地平線近くに再び現れるようになる。6月から7月にかけては南緯70度から80度の南極地域の正午の時間帯(太陽が地平線より下にある場合のみ)を除いて肉眼では観測できなくなる(望遠鏡を用いれば昼間に観測できる)。[独自研究?]

ベテルギウスの見かけの明るさは0.0 - 1.3等級の範囲で変化する[5]。最も明るくなる極大期にはリゲルやカペラよりも明るくなり、全天で6番目に明るい恒星になる期間もある。最も暗くなる極小期ではデネブやみなみじゅうじ座β星よりも暗くなり、全天で20番目の明るさにまで後退する[30]。

ベテルギウスのB-V色指数は1.85で[14]、これは恒星が顕著に赤みがかっていることを示す数値である。光球の周りには恒星大気が広がっており、この大気はスペクトル上で吸収線ではなく強い輝線を示す。これは恒星の周辺が厚い気体の外層に囲まれているときに発生する現象である。この広がったガス状大気は光球の視線速度の変動に応じてベテルギウスから遠ざかる方向に移動することが観測されている。ベテルギウスは近赤外線光源としては全天で最も明るい天体で、Jバンドでの明るさは-2.99等級に達する[85]。このことから、ベテルギウスが放出している放射エネルギーのうち、可視光線として放射されるのは全体の約13%ということになる。仮に人間が全ての波長の光を認識できたら、ベテルギウスが全天で最も明るい恒星になっていたであろう[30]。

Catalog of Components of Double and Multiple Stars(CCDM)では、ベテルギウスの周りにある5個の暗い見かけの伴星がリストアップされている。それらの恒星はベテルギウスから0.1 - 174.4秒角離れており、いずれも10等級より暗い[86]。

恒星系

ベテルギウスは一般的に単独の孤立した逃走星であると考えられており、現在はどの星団または星形成領域にも関連付けられておらず、ベテルギウスがどこで形成されたかは不明である[87]。

1985年にベテルギウスには2つの分光伴星の存在が示されている。1968年から1983年までのベテルギウスの偏光データの分析により、約2.1年の周期でベテルギウスを公転している密接する伴星が存在することが示されている。スペックル干渉法を用いて、研究チームは2つの伴星のうち近い方はベテルギウスに対する位置角が273度で、0.06 ± 0.01秒(~9 au)離れている潜在的にベテルギウスの彩層の中に位置する軌道を持ち、そして遠い方の伴星は位置角278度で、0.51 ± 0.01秒(~77 au)離れていると推定した[88][89]。しかし、さらなる研究ではこれらの伴星の証拠は見つかっておらず、これらの伴星の存在は現在では否定されているが[90]、全体的な流動に寄与している密接する伴星が存在している可能性は完全には排除できていない[91]。1980年代および1990年代時点の技術をはるかに超えたベテルギウスとその周辺の高解像度干渉法を用いても、そのような伴星は検出されていない[58][92]。

距離の測定

1838年にフリードリヒ・ヴィルヘルム・ベッセルが初めて年周視差の測定に成功して以来、天文学者らはベテルギウスまでの距離の測定に困惑してきた。恒星までの距離を知ることで、光度などの恒星に関する他のパラメーターの精度が向上させることができる。また、角直径と組み合せれば恒星の物理半径と有効温度の計算にも使用できる。光度と同位体存在量は、恒星の年齢や質量を推定するのにも使用できる[93]。

1920年に最初の干渉研究がベテルギウスの直径測定で行われたとき、年周視差は18.0ミリ秒と仮定された。この場合、ベテルギウスまでの距離は約180光年(約56パーセク)となり、この値によりベテルギウスの不正確な半径の他にベテルギウスに関する様々な特性がもたらされた。それ以来、ベテルギウスまでの距離を測定するための継続的な作業が行われ、約1,300光年(約400パーセク)という数値が提案された[93]。

1997年にヒッパルコス星表が発表される前は、ベテルギウスまでの距離について矛盾する2つの測定値があった。一方は1991年に測定された年周視差9.8 ± 4.7ミリ秒に基づく約330光年(約102パーセク)という推定で[94]、もう一方はHipparcos Input Catalogueに記録された年周視差5 ± 4ミリ秒に基づく約650光年(約200パーセク)とする推定だった[95]。この両者の推定値は不確実性が大きく、研究者らはこの不確実性を考慮して広範囲の距離推定値を採用していたため、ベテルギウスの特性の計算には大きなばらつきがあった[93]。

ヒッパルコスによる測定結果は1997年に発表された。測定されたベテルギウスの年周視差は7.63 ± 1.64ミリ秒で、これを基に計算すると距離は約427光年(約131パーセク)になり、それ以前の推定値よりも不確実性は小さくなった[96]。しかし、ベテルギウスのような変光星のヒッパルコスによる測定結果を後に検証したところ、これらの測定値の不確実性が過小評価されていたことが判明した[97]。2007年には、改善された測定値として6.55 ± 0.82ミリ秒が算出され、それを基に496 ± 65光年(152 ± 20パーセク)という推定値が得られた[98]。

2008年に超大型干渉電波望遠鏡群(VLA)を使用して行われた測定では、ベテルギウスの年周視差は5.07 ± 1.10ミリ秒、距離は642 ± 147光年(197 ± 45パーセク)という結果が示された[93]。研究者のGraham Harperは「修正されたヒッパルコスによるベテルギウスの年周視差は、オリジナルの結果(427光年)よりも遠方の距離を示した(520光年)。しかし、位置天文学的な解には依然として2.4ミリ秒の大きな追加の誤差要因が必要である。これらの結果を考えると、ヒッパルコスのデータにはまだ起源不明の系統的誤差が含まれていることは明らかだ。」と指摘している。電波データにも系統的誤差は生じるが、Harperのソリューションはデータセットを組み合わせてそのような誤差を軽減することが期待されている。アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計(ALMA)とe-MERLINによる観測では、年周視差4.51 ± 0.80ミリ秒および距離724+111

−156光年(222+34

−48パーセク)という値が得られている[99]。

2020年、コリオリ衛星に搭載されている Solar Mass Ejection Imager(SMEI) によって得られた新たな観測データと3つの異なるモデリング手法により、ベテルギウスの質量や半径が従来考えられていた推定よりも小さかったとする研究結果がオーストラリア国立大学やカブリ数物連携宇宙研究機構などによる研究グループによって発表された。この修正によって新たなベテルギウスの年周視差の測定値が得られ、その値は5.95+0.58

−0.85ミリ秒であった。これに基づくとベテルギウスまでの距離は548+88

−49光年となり、従来よりも地球に約25%近いところに存在していることになる[8][84]。

欧州宇宙機関(ESA)が現在運用しているガイア計画では、搭載されている機器の限界から、6等級より明るい恒星に対しては良質な測定結果が得られることは期待されていなかったが[100]、実際に運用したところ、3等級程度の恒星でも良質な測定結果が示されている。明るい恒星の強行観測は、最終結果が全ての明るい恒星で利用可能であることを意味し、ベテルギウスの年周視差は現在すでに測定されているものよりも遥かに正確な測定値として公開されるとされているが[101]、現時点ではガイア計画による測定結果の中にベテルギウスのデータは含まれていない[102]。

変光

ベテルギウスは変光に顕著な周期性があるが、変光の度合いや周期の長さがその都度異なることもある半規則型変光星に分類される。その中でもベテルギウスは視等級の変動が1等級程度で、変光周期が数十日から数百日程度の脈動する赤色超巨星が分類されるSRC型に当てはまる[5][6][7]。

ベテルギウスは通常、0.5等級に近い範囲でわずかに明るさが変動するが、極端な場合には極大期で0.0等級まで明るくなり、極小期で1.3等級まで暗くなることもある[5][6][18]。ベテルギウスは変光星総合カタログ(GCVS)に記載されており、変光周期は2,335日(6.4年)とされているが[5][7]、より詳細な分析では周期400日近くのメインサイクルと周期2,100日(5.75年)前後のより長い二次サイクルとに大きく分けられることが示されている[92][103]。しかし上記のように、信頼性のある記録の中で最も暗い1.614等級という視等級も記録されている。

赤色超巨星の対称的な脈動すなわち動径脈動(Radial pulsation)については十分にモデル化されており、数百日間の変光周期は通常、基本的で最初の倍音の脈動によるものであることが示されている[104]。ベテルギウスのスペクトル中に見られるスペクトル線には、明るさの変化に大まかに対応している視線速度の変化を示すドップラー効果が見られる。これはベテルギウスの大きさの変動の性質を示しているが、大きさに対応する温度とスペクトルの変動は明確に見受けられていない[105]。ベテルギウスの直径の変動は直接測定されてもいる[56]。2020年には、ベテルギウスがκ機構と呼ばれる恒星全体の膨張と収縮を繰り返す現象を起こすことで、以前から知られていた約400日の周期と185 ± 13.5日の周期という2つの周期で変光を繰り返していることが示されている[8][84]。

周期が長い二次サイクルの発生要因は不明で、動径脈動では説明することができない[103]。ベテルギウスの干渉観測では、大規模な対流セルによってホットスポットが形成されていることが示されており、それらはベテルギウスの直径の大部分を占め、全光度の5 - 10%を放射している[91][92]。周期が長い二次サイクルの要因を説明できる1つの理論として、恒星の自転と組み合わせて進化したそのような対流セルによって引き起こされるというものがある[103]。他にも、密接した未知の伴星との相互作用、質量損失に影響する彩層の磁気活動、またはgモードのような非動径脈動(Non-radial pulsations)によるとする理論もある[106]。

肉眼で観測できる数少ない変光星の一つであり、北半球における冬(南半球では夏)の半規則型変光星の中では、最もはっきりとした変光を示す。北半球における冬(南半球では夏)に見える半規則型変光星には、他にオリオン座W星[注 3]やうさぎ座RX星[注 4]、いっかくじゅう座V523星[注 5]などがあるが[注 6]、3個ともベテルギウスほど明確な光度変化は見られない。

直径

1920年12月13日に、太陽以外の恒星では初めての光球の角直径の測定がベテルギウスで行われた[33]。当時の干渉法技術はまだ初期の段階であったが、この測定には成功した。研究者らは均一な恒星円盤モデルを用いて、ベテルギウスの角直径が0.047秒であると測定したが、周辺減光により周辺が暗くなるため実際にはそれよりも17%大きくなるとして、ベテルギウスの角直径を0.055秒と推定した[33][55]。それ以降に行われた他の研究で求められたベテルギウスの角直径は0.042 - 0.069秒の範囲だった[37][52][110]。これらのデータをベテルギウスまでの距離の推定範囲180 - 815光年と組み合わせるとベテルギウスの半径は1.2 - 8.9 au(1億7600万 - 13億3100万 km)となる。それと比較して、太陽から火星までは1.5 au、小惑星帯にあるケレスまでは2.7 au、木星までは5.2 au離れている。仮に太陽系において太陽をベテルギウスに置き換えると、光球の大きさは木星軌道を超え、9.5 au離れた土星軌道付近にまで達する可能性がある。

ベテルギウスには以下の理由により、正確な直径を測定するのが困難だった。

- ベテルギウスは脈動星なので、時間とともにその直径が変化する。

- 周辺減光により縁部が暗くなると発光する色が変化し、中心から離れるにつれて明るさが暗くなるので、ベテルギウスには定義可能な「縁」が無い。

- ベテルギウスは表面から放出された物質、つまり光を吸収もしくは放出する物質で構成された星周外層に包まれているため、光球の範囲を定義することが難しい[54]。

- 電磁スペクトル内の様々な波長で直径の測定を行うことができるが、報告される直径の測定値には30 - 35%もの差が生じる場合もあり、また、恒星の見かけの大きさは観測する波長によって異なるため、これらの測定結果を比較することは困難である[54]。研究では、測定されたベテルギウスの角直径は紫外線波長でかなり大きくなるが、近赤外線波長では見かけの大きさは小さくなり、中赤外線波長では再び大きく見えるようになることが示されている[47][111][112]。

- 乱流が角分解能を低下させるため、大気の揺らぎが地上の望遠鏡から得られる画像の分解能を制限させてしまう[43]。

これらの問題を解決するために。研究者は様々な解決策を採用している。1868年にアルマン・フィゾーによって初めて考案された天文干渉法は、現在の望遠鏡の性能を大幅に改良することを可能にさせ、さらに1880年代のマイケルソン干渉計の発明につながり、ベテルギウスの最初の直径測定にも至った独創的な概念であった[113]。1つではなく2つの目で物体を認識すると人間の奥行き感覚が向上するように、フィゾーは恒星の空間分光分布に関する情報をもたらす干渉を得るために、1つではなく2つの開口部から恒星を観察することを提案した。その後科学は急速に進化し、複数の開口部がある干渉計がスペックル・イメージングの撮影に使用されるようになり、フーリエ解析を用いて合成して高解像度のポートレートを作成している[114]。1990年代に行われたベテルギウスのホットスポットはこの方法論で特定された[115]。その他の技術的革新として、補償光学[116]、ハッブル宇宙望遠鏡やスピッツァー宇宙望遠鏡のような宇宙望遠鏡[47][117]、3つの望遠鏡から照射される光線を同時に組み合わせることでミリ秒単位の空間分解能を達成できるAstronomical Multi-BEam Recombiner(AMBER)[118][119]が含まれる。

電磁スペクトルのどの部分で(可視光域か、近赤外域か、または中赤外域か)最も正確にベテルギウスの直径を測定できるかについては、未だに議論が続いている。ベテルギウスは56.6 ± 1.0ミリ秒の角直径を持つと測定された。2000年には54.7 ± 0.3ミリ秒と測定されているが、この測定値は中赤外線では目立たないホットスポットの影響は無視している[52]。また、理論上の周辺減光による減光の差し引きを含めると角直径は55.2 ± 0.5ミリ秒とされた。以前の推定値では、2008年にHarperが仮定した642 ± 147光年(197 ± 45パーセク)[13]というベテルギウスまでの距離を用いて、半径は太陽と木星間の距離にほぼ等しい5.6 auすなわち1,200 太陽半径(R☉)に相当するとされた。それを基に木星軌道とほぼ同じ大きさのベテルギウスを描いた図が2009年に天文雑誌アストロノミー、その翌年にAstronomy Picture of the Day(APOD)に掲載された[120][121]。

2004年、近赤外線を用いてより正確な光球の角直径測定を行ったPerrinが率いる研究チームは、その角直径を43.33 ± 0.04ミリ秒と測定した[111]。この研究では、観測する波長が異なるとベテルギウスの直径の測定値も異なってくる理由についても説明されている。恒星は大きく温度が高い広がった恒星大気を通じて観測される。短波長(可視スペクトル)では光が大気で散乱されるため、わずかに直径が大きく見えるようになり、一方で近赤外波長(KバンドおよびLバンド)では、光の散乱は無視できるので本来の光球を直接見ることできる。そして、中赤外波長では、散乱が再び起きるようになり、また、暖かい大気の熱放射によって見かけの直径が大きくなることが示された[111]。

2009年に公開されたInfrared Optical Telescope Array(IOTA)とVLTIを使用した研究により、Perrinらによる分析が強く支持され、ベテルギウスの角直径が42.57 - 44.28ミリ秒と比較的狭い誤差範囲で求められた[91][122]。2011年には2009年に発表された角直径の測定結果を裏付ける、近赤外波長としては3番目に測定された、周辺減光しているベテルギウスの角直径の推定値として42.49 ± 0.06ミリ秒が得られている[123]。その結果として、2004年にPerrinらが報告した角直径43.33ミリ秒と2007年にヒッパルコスの観測データを基にvan Leeuwenが報告したベテルギウスまでの距離496 ± 65光年(152 ± 20パーセク)とを組み合わせると、近赤外波長におけるベテルギウスの光球の半径は3.4 auすなわち730太陽半径(5億860万 km)となる[124]。2014年に発表された論文では、VLTIに搭載されたAMBERを用いて行われたHバンドとKバンドでの観測を用いて、42.28ミリ秒(明るさが一様で周辺減光がないとすると41.01ミリ秒に相当)という角直径が導き出された[125]。

同じく2009年の研究では、1993年から2009年にかけてベテルギウスの半径が約15%も収縮しており、しかも加速的に収縮しているらしいことがわかった[53][55][126]。この研究では、これまで発表されてきたほとんどの研究とは異なり、特定の波長のみで観測された15年分の観測データを研究対象とした。それまでの研究では、複数の波長で観測された連続で1 - 2年分のデータが調査されていたが、多くの場合において非常にばらつきのある結果となっていた。ベテルギウスの見かけの大きさは、1993年の測定では56.0 ± 0.1ミリ秒だったのが2008年の測定では47.0 ± 0.1ミリ秒になっており、約15年間の間にほぼ0.9 au(1億3464万 km)も収縮したことになる。この観測結果が天文学者らが理論化してきたような光球のリズミカルな膨張と収縮の証拠であるかどうかは完全にはわかっていないが、もしそうであるならば周期的なサイクルが存在する可能性があるが、研究グループを率いたTownesは仮にそのようなサイクルがあるとするなら、その周期はおそらく数十年に及ぶとしている[55]。他に考えられる要因として、対流によって光球の突出が起きている可能性や、非対称の形状であることから恒星が自転軸を中心に自転すると膨張と収縮が起きることによる可能性がある[127]。

ベテルギウスの膨張と収縮の可能性を示唆している中赤外波長での測定値と、光球が比較的一定の直径を持つことを示唆している近赤外波長での測定値の違いに関する議論はまだ解決されていない。2012年に発表された論文で、カリフォルニア大学バークレー校の研究チームは測定値が「光球上の冷たく光学的に厚い物質の挙動に支配されている」と報告し、恒星の見かけ上の膨張と収縮は光球自体ではなく、周囲の外殻の活動によるものである可能性を示した[56]。この結論がさらに裏付けられれば、ベテルギウスの平均角直径がPerrinらが推定した43.33ミリ秒に近いことを示唆することになり、ベテルギウスの大きさはHarperらが報告したもの(643光年)よりも短い距離496光年と仮定すると3.4 au(730太陽半径)となる。ガイア計画で、ベテルギウスの大きさを計算する際に使用する距離の仮定値を明らかにできるかもしれない。

かつては太陽以外ではベテルギウスが最も大きい角直径を持つと考えられていたが、1997年にかじき座R星の角直径が57.0 ± 0.5ミリ秒と測定されたことで、太陽以外で最大の角直径を持つ恒星ではなくなった。しかし、かじき座R星は地球から約200光年と近く、ベテルギウスまでの距離の約3分の1程度しか離れていない[128]。

一般的に報告されている大きく低温の恒星の半径はロスランド半径(Rosseland radius)で、これは光学的深さが3分の2という特定の値となる光球の半径として定義されている。これは、恒星の有効温度と放射光度から計算された半径に対応する。ロスランド半径は直接測定された半径とは異なるが、角直径測定に使われる波長に応じて広く使用されている換算係数である[129]。例えば、角直径が55.6ミリ秒と測定された場合、平均ロスランド直径は56.2ミリ秒となる。2016年に発表された、広がった外層ではないベテルギウスの光球の角直径測定から得られたロスランド半径は約887太陽半径で、誤差を含めると最大で約1100太陽半径にまで達する可能性もあるとされた[12]。

2020年に発表されたオーストラリア大学やカブリ数物連携宇宙研究機構などによる研究では、新たな観測結果の分析などからベテルギウスの大きさは764太陽半径とされ、従来の最大値(約1100太陽半径)の約3分の2程度の大きさしかないことが判明した。この半径の測定値の結果から、ベテルギウスまでの距離の推定値も改められ、従来よりも地球に近い距離に位置すると考えられた[8][84]。

物理的特性

1. 水星 < 火星 < 金星 < 地球

2. 地球 < 海王星 < 天王星 < 土星 < 木星

3. 木星 < プロキシマ・ケンタウリ < 太陽 < シリウス

4. シリウス < ポルックス < アークトゥルス < アルデバラン

5. アルデバラン < リゲル < アンタレス < ベテルギウス

6. ベテルギウス < はくちょう座V1489星 < ケフェウス座VV星A < おおいぬ座VY星 < たて座UY星

ベテルギウスはスペクトル分類においてM1-M2Ia-Iab型の、非常に巨大で明るい低温の恒星である赤色超巨星に分類される[4]。スペクトル分類における「M」はベテルギウスがM型星に属する赤色の恒星で、表面温度が低いことを意味している。「Ia-Iab」もしくは「Ia-ab」という接尾辞は恒星の光度階級を示しており、ベテルギウスは「明るい超巨星(Ia型)」と「中間の明るさの超巨星(Iab型)」の間の特性を持つことを意味する。1943年以来、ベテルギウスは他の恒星をスペクトル分類で分類する際の安定したアンカーポイントの1つとして機能してきた[130]。

表面温度、直径、および距離の不確実性が大きいため、ベテルギウスの正確な光度を測定することは困難だが、2012年の研究では距離を652光年(200パーセク)と仮定して光度を126,000太陽光度(L☉)と見積った[131]。表面温度は、2001年の研究で3,250 - 3,690 Kと報告されている。しかし、この範囲外の数値が報告されることもあり、大気中の脈動により数値は大きく変動しているとされている[12]。最も最近報告されたベテルギウスの自転速度は5 km/sで、これは特性がベテルギウスと似ているアンタレスの20 km/sよりもかなり遅い[132]。

2004年に、コンピューターシミュレーションを使用して行われた研究で、ベテルギウスは自転していなくてもその広がった大気により大規模な磁気活動が発生する可能性があると推測された。恒星大気は適度に強い磁場でも恒星の塵、恒星風、質量損失の特性に有意な影響を与える可能性がある要因とされている[133]。ピク・デュ・ミディ天文台にあるBernard Lyot望遠鏡で2010年に行われた一連の分光偏光観測で、ベテルギウスの表面に弱い磁場が存在していることが明らかになり、巨大な対流運動が小規模なダイナモ効果を引き起こせることが示唆されている[134]。

質量

ベテルギウスの周囲を公転する伴星が知られていないため、その質量を直接計算することはできない。理論的モデリングからはベテルギウスの質量は9.5太陽質量(M☉)や、21太陽質量といった一致しない推定値が算出されていた[135]。より古い研究では5 - 30太陽質量の範囲とされていた[136]。太陽の90,000 - 150,000倍の光度を持つことを考えると、ベテルギウスの初期の質量は15 - 20太陽質量であったと計算されている[13]。2011年に超巨星の質量を決定させる新たな方法が提案された。その方法による狭いHバンド干渉計を使った恒星の強度プロファイル(Intensity profile)の観測と光球測定で求められたベテルギウスの半径測定値6億4328万 km(3.4 au、955太陽半径)に基づいて、ベテルギウスの現在の質量は11.6太陽質量、上限値16.6太陽質量、下限値7.7太陽質量であると求められた[135]。進化軌跡へのモデル適合からは、初期のベテルギウスの質量は20太陽質量で、現在の質量は19.4 - 19.7太陽質量であるという値が得られている[12]。

運動

ベテルギウスの運動は複雑なものになっている。現在の位置と固有運動から、時間を遡ってベテルギウスの位置をたどっていくと、ベテルギウスは銀河面から945光年(290パーセク)離れた場所に位置していたことになる。そこには星形成領域が無いため、恒星が形成されるとは信じられない領域であった。特に超長基線アレイ(VLBA)による測定から、ベテルギウスとオリオン星雲星団(ONC、Orion OB1dとも呼ばれる)は1,268 - 1,350光年(389 - 414パーセク)離れていることが示されているため、投影されたベテルギウスの軌跡はオリオン座25番星サブアソシエーションやベテルギウスよりかなり若いオリオン星雲星団とも交差していないとみられている。そのため、ベテルギウスは形成以降、常に現在のような運動をしているとは限らず、おそらく近くの恒星の超新星爆発の影響などを受けて進路を時折変えた可能性がある[93][137]。2013年1月にハーシェル宇宙望遠鏡が観測を行ったところ、ベテルギウスの恒星風が周囲の星間物質に衝突していることが明らかになった[138][139]。

最もあり得るベテルギウスの星形成シナリオは、ベテルギウスがオリオン座OB1アソシエーションから飛び出した逃走星であるというものである。元々、ベテルギウスはオリオン座OB1アソシエーションの一部である「Orion OB1a」内の大質量の恒星から成る多重星のメンバーで、形成から800 - 850万年が経過していると考えられているが[12]、その大質量がゆえに急速な進化を遂げた[93]。2015年に、H. BouyとJ. Alvesはベテルギウスが新たに発見された「Taurion OB Association」と呼ばれるアソシエーションのメンバーである可能性を示唆した[140]。

星周環境の変遷

恒星の進化の後期段階では、ベテルギウスのような大質量星は質量損失の割合が高くなっていき、10,000年ごとに太陽1個分程度の質量を失っていくとされており、周囲に絶え間なく変化する複雑な星周環境を生み出している。2009年に発表された論文では、恒星の質量損失が「初期から現在までの宇宙の進化、そして惑星形成や生命の発生そのものを理解するための鍵」であると言及されている[141]。しかし、その物理的メカニズムについてはよく分かっていない[124]。マーティン・シュヴァルツシルトが最初に超巨星周辺の巨大な対流セルの理論を提案したとき、彼はそれがベテルギウスのような進化した超巨星の質量損失の原因である可能性があると主張した[46]。最近の研究でこの主張は裏付けられているが、対流の構造、質量損失のメカニズム、広がった恒星大気中の塵の形成方法、およびII型超新星という劇的な最期を迎える条件については依然として不確実性がある[124]。2001年にGraham Harperらは、ベテルギウスが10,000年ごとに0.03太陽質量を恒星風として放出されていると推定したが[142]、2009年以降の研究によりベテルギウスに関する全ての数値が不確実になってしまう一時的な質量損失の証拠が得られた[143]。

天文学者らがこの問題を解くことはそう遠くないことかもしれない。現在、少なくともベテルギウスの半径の6倍に及ぶ巨大なガスのプルームが存在していることが発見されており、ベテルギウスが全ての方向に均等に物質を放出しているわけではないことが示されている[58]。プルームの存在は、赤外線観測でしばしば観測される光球の球対称性が、光球に近い環境下でも維持されないことを示唆している。ベテルギウスの形状の非対称性は異なる波長による観測で報告されていたが、VLTの補償光学装置(NACO)によりこの非対称性の特性が注目されている。このような非対称の質量損失を引き起こす可能性がある2つのメカニズムとして、大規模な対流セルによるというものと自転によって生じる可能性がある極質量損失(Polar mass loss)によるというものがある[58]。ヨーロッパ南天天文台のAMBERを用いてさらに詳しく調べたところ、広がった恒星大気中のガスが上下に激しく動き、ベテルギウス自身と同程度の大きさの「泡」が生成されていることが観測された。そのような恒星の大変動は、Kervellaによって観測された大規模なプルーム放出を支持するものとして結論付けられた[143]。

非対称の対流セル

光球に加えてベテルギウスの大気にある、分子光球(MOLsphere)もしくは分子環境(Molecular environment)、気体外層(Gaseous envelope)、彩層、ダスト環境(Dust environment)、および一酸化炭素で構成される2つの外殻(「S1」と「S2」と呼ばれる)という6つの要素が存在していることが特定されている。これらの要素の一部は非対称であることが知られており、他の要素は互いに重なり合っている[91]。

光球からベテルギウスの半径の約0.45倍(~2 - 3 au)離れたところには分子光球もしくは分子環境と呼ばれる分子層がある。調査によると、この層は水蒸気と一酸化炭素で構成されており、有効温度は約1,500 ± 500 Kとされている[91][144]。水蒸気の存在は、1960年代に行われた2つのストラトスコープ計画によるスペクトル分析で初めて検出されていたが、数十年に渡って無視されていた。分子光球には、塵粒子の形成を説明できる分子である一酸化ケイ素(SiO)や酸化アルミニウム(Al2O3)も含まれている[91]。

より温度が低い別の領域にある非対称の気体外層は、光球から数倍(~10 - 40 au)離れている。炭素に対して酸素、特に窒素が豊富に含まれている。これらの組成異常は、ベテルギウス内部からのCNOサイクルによって処理された物質による汚染が原因である可能性がある[91][145]。

1998年に撮影された電波望遠鏡の画像で、ベテルギウスは非常に複雑な大気を有していることが確認された[146]。表面温度は3,450 ± 850 Kで、表面の温度に近いが、同じ領域にある周囲のガスと比べると遥かに低温である[146][147]。VLAの画像では、この低温のガスが外側に広がるにつれてさらに徐々に冷えることが示されている。この特性がベテルギウスの大気の中で最も豊富な構成要素であることが判明し、これは予想外なことではあったが、この研究を行った研究チームのリーダーであるJeremy Limは「これにより、赤色超巨星の大気に関する基本的な理解が変わるだろう」と説明している[146]。また、「表面近くの高温に加熱されたガスにより恒星の大気が均一に膨張する代わりに、いくつかの巨大な対流セルが恒星の表面から大気中にガスを推進させているようだ」と述べている[146]。このガスの成分として炭素と窒素を含む可能性があり、地球から見て恒星の南西方向に光球の半径の6倍以上に広がっている、2009年にKervellaらによって発見された明るいプルームが存在しているところと同じ領域にある[91]。

ベテルギウスの彩層は、ハッブル宇宙望遠鏡に搭載されたFaint Object Camera(FOC)によって紫外線波長を用いて観測された。その画像からはまた、ベテルギウスを四等分したとき、南西側に明るい領域が存在することが明らかになった[148]。1996年に測定された彩層の平均半径は光球の2.2倍(~10 au)で、温度は5,500 K未満とされた[91][149]。しかし、ハッブル宇宙望遠鏡に搭載されている高精度分光計STIS(宇宙望遠鏡撮像分光器)を用いて行われた2004年の観測では、ベテルギウスから少なくとも1秒角離れた領域でも暖かい彩層プラズマの存在が示された。 ベテルギウスまでの距離を642光年(197パーセク)と仮定すると、彩層の大きさは最大200 auになる[148]。この観測により、温かい彩層プラズマが気体外層内の冷たいガスと周囲のダストシェル内のダストと空間的に重なり合っており、共存していることが決定的に示された[91][148]。

ベテルギウスを取り巻くダスト(塵)から成るシェル(殻)構造は1977年に初めて存在が主張され、成熟した恒星の周りにあるダストのシェル構造はしばしば光球による寄与を超える大量の放射を放出することが指摘された。ヘテロダイン干渉計を使用したところ、星の半径の12倍(仮定した半径によっておよそ50 auから60 auまでとり得る)を超える領域、すなわち太陽系でいうエッジワース・カイパーベルトが存在する領域から、その過剰な放射の大部分を放出していると結論付けられた[38][91]。しかしそれ以来、様々な波長で行われたダスト外層の研究では明らかに異なる結果がもたらされてきた。1990年代の研究では、ダストのシェル構造の内側半径は0.5 - 1.0秒、すなわち100 - 200 auであると測定された[150][151]。これらの研究は、ベテルギウスを取り巻くダスト環境が静的ではないことを示している。1994年には、ベテルギウスは散発的に数十年に渡ってダストを生成し、その後不活性化したことが報告された。そして1997年には、1年間でのダストシェルの形態の著しい変化が注目され、シェルが光球のホットスポットによって強く影響を受けるベテルギウスの放射場によって非対称に照らされていることが示唆された[150]。1984年に巨大な非対称ダストシェルがベテルギウスから1パーセク(3.26光年)離れた位置にあると報告されたが、最近の研究ではその存在を裏付けることはできなかった。しかし、同年に発表された別の論文では、ベテルギウスの片側方向へ約4光年離れた位置に3つのダストシェルが発見されたと述べられており、これはベテルギウスが移動すると外層がはがれていくことを示唆している[152][153]。

一酸化炭素で構成されている2つの外殻の正確な大きさはわかっていないが、予備的な推定では片方はベテルギウスから1.5 - 4.0秒角まで、もう片方は7.0秒角まで伸びていると考えられている[154]。ベテルギウスの半径に置き換えると、ベテルギウスに近い方の外殻は半径の50 - 150倍(~300 - 800 au)、遠い方は250倍(~1,400 au)となる。太陽系のヘリオポーズが太陽から約100 au離れていると推定されているため、遠い方の外殻は太陽圏の14倍先まで伸びていることになる。

超音速のバウショック

ベテルギウスは秒速30 kmもの高速で星間空間を移動しているため、周囲にバウショックが発生している[155][156]。バウショックはベテルギウスそのものではなく、秒速17 kmの速度で星間空間に大量のガスを放出させる強力な恒星風によって生じており、周辺の物質が加熱されることで赤外線で観測できるようになる[157]。ベテルギウスが非常に明るいため、1997年になってようやく、初めてベテルギウスのバウショックが撮影された。距離を642光年と仮定すると、この彗星状の構造の幅は少なくとも4光年はあると推定されている[158]。

2012年に行われた流体力学的シミュレーションでは、ベテルギウスのバウショックの年齢が30,000年未満と非常に若く、ベテルギウスが異なる特性を持つ星間空間に移動したのがごく最近である可能性、もしくはベテルギウスが生成する恒星風を変化させるような重大な変化を受けた可能性の2つが示唆されている[159]。2012年に発表された論文で、このバウショックはベテルギウスが青色巨星から赤色巨星に進化したときに発生したとする仮説が提案された。ベテルギウスのような恒星の進化の後期段階にある恒星は「ヘルツシュプルング・ラッセル図(HR図)上で青い恒星が位置する部分から赤い恒星が位置する部分へ、もしくはその逆方向に移動する際に急速に遷移し、恒星風やバウショックが急速に変化する」ことが証拠として挙げられている[155][160]。将来の研究でこの仮説が裏付けられれば、ベテルギウスが赤色超巨星になってからの移動距離は200,000 au程度で、その進路に沿って最大で3太陽質量程度の物質をまき散らしてきたと示されることになるだろう。

進化

ベテルギウスはO型主系列星から進化した赤色超巨星である。その中心核はいずれ崩壊し、超新星爆発を起こしてコンパクトな残骸天体を残してその一生を終える。その詳細については正確な主系列星時代の初期質量とその他の物理的特性に大きく依存する。

主系列星

ベテルギウスの初期質量は、様々な恒星進化モデルを検証して現在観測されている特性と一致させることによってのみ推定することができる。 モデルにも観測されている現在の特性にも含まれる未知数は、ベテルギウスの初期の様子にかなり不確実性があることを意味しているが、通常は初期質量が10 - 25太陽質量の範囲にあると推定され、最近のモデルでは15 - 20太陽質量という値が与えられている。金属量は、太陽よりもわずかに多いが、概ね太陽に類似していると仮定される。初期の自転速度についてはさらに不確実だが、低速から中速程度の速度であったとするモデルが現在のベテルギウスの特性に最もよく一致している[12][87][161]。主系列星の段階にあったベテルギウスは、スペクトル分類がO9V型のような、高温の明るい星であったとされている[131]。

太陽の15倍の質量をもつ恒星は、赤色超巨星の段階に達するまでに1150 - 1500万年の時間を要し、より速く自転する恒星が最も長く進化に時間を要する[161]。太陽の20倍の質量をもち20高速で自転する恒星は、赤色超巨星の段階に達するまでに約930万年かかるが、同質量でゆっくり自転する恒星は、約810万年で赤色超巨星に進化してしまう[87]。これらは現在推定されている最も良いベテルギウスの年齢の推定値であり、自転をしない太陽の20倍の質量を持っていた零歳主系列星の段階から経過した時間は800 - 850万年と推定されている[12]。

中心核の水素枯渇後

ベテルギウスが赤色超巨星として過ごした期間は、質量放出率と観測された星周物質の比較、および表面の重元素の量から推定することが可能で、その期間は20,000 - 140,000年の範囲であると推定されている。ベテルギウスは短期間のうちに大量の質量放出を経験しており、また宇宙を急速に移動する逃走星であるため、現在の質量放出量とこれまでの総質量放出量を比較するのは困難である[12][87]。ベテルギウスの表面は、窒素の増加、炭素の量が比較的少ないこと、そして炭素12に対する炭素13の割合が高いという特徴が示されており、これらは全てベテルギウスが最初の汲み上げ効果を経験した恒星であることを示している。しかし、最初の汲み上げ効果は恒星が赤色超巨星の段階に達した直後に起きるため、これはベテルギウスが少なくとも数千年に渡って赤色超巨星の状態にあることを意味するに過ぎない。最良の予測ではベテルギウスはすでに約4万年を赤色超巨星として過ごし[12]、おそらく約100万年前に主系列星の段階を終えたとされている[161]。

現在の質量は、進化モデルから初期質量とこれまでに失われた予想質量とによって推定できる。ベテルギウスの場合、失われた総質量は約1太陽質量以下であると予測されており、それに基づくと現在の質量は19.4 - 19.7太陽質量となり、これは先述の脈動特性や周縁減光モデルなどの他の手段で推定された質量値よりも大きい[12]。

質量が約10太陽質量より大きい恒星は通常、中心核が崩壊して超新星爆発を引き起こすことによりその一生を終えると予想されている。最大で恒星が約15太陽質量の場合までは、II-P型超新星は必ず赤色超巨星の段階で引き起こされる[161]。より大質量の恒星、特に自転していたり質量放出率がとりわけ高いモデルの場合、速く質量を失い、中心核が崩壊する前に表面が高温になれる可能性がある。これらの恒星は黄色超巨星または青色超巨星の段階からII-L型かIIb型の超新星、もしくはウォルフ・ライエ星の段階でIb型かIc型の超新星となる[162]。自転する20太陽質量の恒星のモデルでは、青色超巨星の前駆天体からSN 1987Aに似た特異なII型超新星が引き起こされると予測されているが[161]、一方で同質量で自転をしない恒星のモデルでは、赤色超巨星の前駆天体からII-P型超新星が引き起こされると予測されている[12]。

ベテルギウスが爆発するまでの時間は、予測された初期条件と、赤色超巨星としてすでに費やされた期間の推定値に依存する。赤色超巨星段階の開始から中心核崩壊までにかかる時間は、自転する25太陽質量の恒星では約30万年、自転する20太陽質量の恒星では55万年、自転していない15太陽質量の恒星では最大100万年であるとされている。ベテルギウスが赤色超巨星になってからの推定時間を考えると、 ベテルギウスの余命の推定値は、自転しない20太陽質量の恒星モデルを採用した場合である10万年未満という「最良の推測」から、自転しているもしくは低質量星である場合を採用したさらに余命は長いとするモデルまで、長い範囲に及ぶ[12][161]。

典型的なII-P型超新星は2×1046 Jのニュートリノを放出し、2×1044 Jもの運動エネルギーで爆発を発生させる。ベテルギウスがII-P型超新星となった場合、地球から見た超新星の明るさは最も明るいときで-8等級から-12等級の範囲のどこかになるだろうとされている[163]。これは昼間であっても容易に観望できるほどの明るさで、満月の明るさまでは超えないが、それに近い明るさにまで達する。このタイプの超新星は、急速に減光するまでの2 - 3ヶ月間はほぼ一定の明るさを保つとされている。超新星の際に発せられた可視光線は主にコバルトの放射性崩壊によって生成され、超新星爆発によって放出された冷却されている水素の透明度が増加するため、その明るさが維持される[164]。

2009年に発表されたベテルギウスの大きさが15%収縮しているという内容[54][120]によって生じた誤解により、ベテルギウスはしばしば1年以内に超新星爆発を起こすといったオカルト系の噂や話題の題材で取り上げられることも多く、実際にベテルギウスで観測された出来事が誇張されて主張されてしまうことがある[165][166]。こうした噂の流行や流行する時期には、天文学に対する誤解や特にマヤ暦において言い伝えられている世界の終末にまつわる予想に関連されていることが多い(2012年人類滅亡説など)[167][168]。最近では、日本国内を中心に2020年3月20日にもベテルギウスが関連した終末論が囁かれた[169]。こうした噂ではベテルギウスが起こしたガンマ線バースト(GRB)によって放射された有害な放射線が終末の要因として取り上げられることもあるが[170]、実際にはベテルギウスがガンマ線バーストを起こす可能性は低く、また、放出された物質やX線、紫外線が地球に甚大な影響を与えるほどベテルギウスが地球に近い距離にあるわけでもない[12]。2019年12月にベテルギウスの大きな減光が観測されると、様々な情報が科学メディアや大手メディアで取り上げられたが、中にはベテルギウスが超新星爆発を起こそうとしているかもしれないという憶測も含まれていた[64][171]。アストロノミー[61]やナショナルジオグラフィック[66]、スミソニアン[172]のようないくつかの科学雑誌は、ベテルギウスの大きな減光を興味深くて珍しい現象として取り上げている。ワシントン・ポスト[68]やABCニュース[67]、ポピュラー・サイエンス[173]などの一部の大手メディアは、超新星爆発は今後起こりうるとしても今は起こりそうにないと報道しているが、他のメディアの中にはベテルギウスの超新星爆発の可能性を現実的に言及したものもあった。例えば、CNNは記事に「A giant red star is acting weird and scientists think it may be about to explode(巨大な赤い星が妙な動きをしており、科学者らはそれが爆発するかもしれないと考えている)」という見出しをつけており[174]、ニューヨーク・ポストはベテルギウスの減光は「due for explosive supernova(超新星爆発によるもの)」と明言している[69]。アメリカの天文学者フィリップ・プレイトは、自身が「Bad Astronomy(悪い天文学)」と呼んでいるこのような話題を修正するために、この頃のベテルギウスの振る舞いは「珍しいながらも、前例のないことではない。そして、それ(減光を続ける異常な状態)はおそらく長くは続かないだろう」と述べている[175]。

2020年に発表されたオーストラリア国立大学やカブリ数物連携宇宙研究機構などによる研究で、恒星進化や脈動の流体力学、星震の理論計算を用いてベテルギウスの明るさの変化を分析した結果、現在ベテルギウスはヘリウムによる核融合反応を起こしている段階にあると結論付けられた。超新星爆発を起こす要因になる鉄が中心核で生成されるようになるには炭素や酸素などのさらに重い元素による核融合反応の過程を経る必要があるため、それまで考えられていたほどベテルギウスはすぐには超新星爆発を起こさないと考えられ、超新星爆発を起こすのは10万年以上先になると予測されている[8][84]。

超新星爆発を終えた後には中性子星かブラックホールのいずれかの小型で高密度な残骸天体が残される。ベテルギウスはブラックホールを残すほどの大きさの中心核を持たないため、残される残骸天体は1.5太陽質量ほどの質量を持った中性子星であると予測されている[12]。

名称

固有名

- ベテルギウス

- 綴り

- 原綴りのBetelgeuseは英語の文献によく見られる綴りで、映画『ビートルジュース』[176]のほか、様々に発音される。これはフランス語綴りのBételgeuseから来ている[177]。Betelgeuxとも綴る[177][178]。

- ドイツ語ではBeteigeuzeと綴るのが一般的で、[ベタイゴイュツェ(ー)] というように発音される[179]。それ以前のラテン語の文献ではBetelgeuzeと綴られた。他にもさまざまな異綴りがある。

- 仮名表記

- 現在では、ほぼ「ベテルギウス」で定着している。野尻抱影は著書や時期によって「ベテルゲウズ」[178][180]、「ベテルヂュース」[181][182][183]、「ベテルギュース」などと表記している。天文書以外では、しばしば「ペテルギウス」と誤記されることもある。他にも「ベデルギウス」、「ベテルギウズ」といった表記も見られる。

- 語源

- ベテルギウスの語源は、日本では「巨人の腋(わき)の下」の意味のアラビア語Ibṭ al Jauzah[イブト・アル=ジャウザー] から来ているとされている[1][180]ことが多いが、この説は日本国外では有力ではない。それは、アラビアにおいてこの星に「巨人の腋の下」という意味の名前がつけられていない - 実証がない - からである。そもそも、アル=ジャウザーに「巨人」という意味はない。アル=ジャウザーは、アラビアの古い伝承に登場する女人名で固有名詞であり、どのような意味合いを持っていたのかは失伝していてわからない[184][185][186]。アラビア語の語根 j-w-z に「中央」という意味がある[2]ことから、アレンは「中央のもの」と解釈し[22]またこれとは別に、G.A.デーヴィス Jrは「白い帯をした羊」と解釈している[1]。

- 実証的な見地からは、「ジャウザーの手」を意味するこの星のアラビア名の一つ、Yad al-Jawzā'[ヤド・アル=ジャウザー] に由来するとする説が有力視されている。この説は、ドイツでは20世紀の中頃には既に知られていた[187]が、1980年代になると英米でも知られるところとなり[2]、日本でも2000年代になってようやく知られるところとなった[188][186][189]。アラビア文字の"ﻴ" (y) と"ﺒ" (b) はドットが1つか2つかの違いだけなので、写本の段階でか、ラテン語に翻訳する段階で誤写されたのではないかと考えられている[2][186]。

- 他にも、アラビア語のBayt al-Jawzā'([バイト・アル=ジャウザー]、直訳すれば「双子の家」だが、ここでは黄道十二宮の1つ「双児宮」のこと)とするなどの説[190]もある。

2016年6月30日、国際天文学連合の恒星の固有名に関するワーキンググループは、Betelgeuse をオリオン座α星の固有名として正式に承認した[3]。

- Menkab

- ベテルギウスの別名としては、この星のもう1つのアラビア名Mankib al-Jawzā'([マンキブ・アル=ジャウザー]、「ジャウザーの肩」の意)から来た Menkab[メンカブ] がある[191]。この星の位置と混同されて、ベテルギウスの意味とされることもある[192]。

中国名

中国では参宿第四星(參宿四)。

和名

ベテルギウスの和名は「平家星」(へいけぼし)とされている[193][194][195][196][197][198]。

この和名は源平合戦にちなむ紅白に由来するものだが、当初は現在と逆の解釈があった。

岐阜県において、平家星・源氏星という方言が見つかっている[197][199][200]。これは1950年に野尻抱影に報告された方言であり[注 7]、ベテルギウスの赤色とリゲルの白色を平家と源氏の旗色になぞらえた表現に由来したと解釈されている。野尻は農民の星の色を見分けた目の良さに感心し、それ以後は天文博物館五島プラネタリウムで解説する際には、平家星・源氏星という名称を使用するようになった[199][200]。

天文誌、図鑑、野尻抱影や藤井旭の著書をはじめ、多くの本で、ベテルギウスの和名を「平家星」と特定した上で、岐阜の方言であるとしている[197][199][200][202][203](ただし、岐阜県の揖斐郡横蔵村(現揖斐川町)においてベテルギウスを源氏星とする村の古老が一名いたことが野尻抱影によって紹介されており[199][200]、民俗学の見地から異論を唱える研究者もいる[注 7])。

増田正之は1985年に、富山県高岡市の市立伏木小学校において、ベテルギウスを平家星とした方言を見つけている[204]。

また、滋賀の虎姫(現・長浜市)でベテルギウスを金脇(きんわき)とする方言が発見されている。これは、オリオン座の三つ星の脇にある関係とベテルギウスの金色とリゲルの白色とを見分けた表現から来ている。このように星を色で見分けた表現は、世界的に類を見ないと言われている[199]。

その他、ベテルギウスが含まれたアステリズムの方言はベテルギウス関係の方言を参照。

- 北尾浩一の見解

- 北尾浩一は、著書の中で揖斐地方で発見された源氏星(げんじぼし)をベテルギウスとして分類している[201][205][注 7]。

- 多くの書籍で、平家星がベテルギウスを示す岐阜の方言とされている事について、野尻抱影の著書における村の古老の証言と逆であると指摘している。北尾は再調査を行い、発見地とされる揖斐地方では一般的に認識されている源平の旗印の色とは逆であったことを確認している[206]。この見解が最初に発表されたのは2005年であり、野尻は既に亡くなっていた。野尻は平家星をベテルギウスと特定したが、香田より第一報を受けた後、1000回を超えるやり取りの後、初めて信用したと証言されている[206]。

脚注

注釈

出典

参考文献

- 野尻抱影『新星座巡礼』中央公論新社〈中公文庫 BIBLIO〉、2002年11月1日。ISBN 978-4122041288。

- 天文観測年表編集委員会 編『2008年 天文観測年表』(初版第1刷)地人書館、2007年11月20日。ISBN 978-4-8052-0789-5。

関連項目

外部リンク

- Alpha Orionis (Betelgeuse) - アメリカ変光星観測者協会 (AAVSO)

- G. Perrin, S.T. Ridgway, V. Coudé du Foresto, B. Mennesson, W.A. Traub, M.G. Lacasse, "Interferometric observations of the supergiant stars α Orionis and α Herculis with FLUOR at IOTA", Astronomy & Astrophysics, 418 (2004) 675-685.